2019徐悲鸿国际学术研讨会 在中国人民大学召开

来源:雅昌艺术网 作者:中国书画网编辑

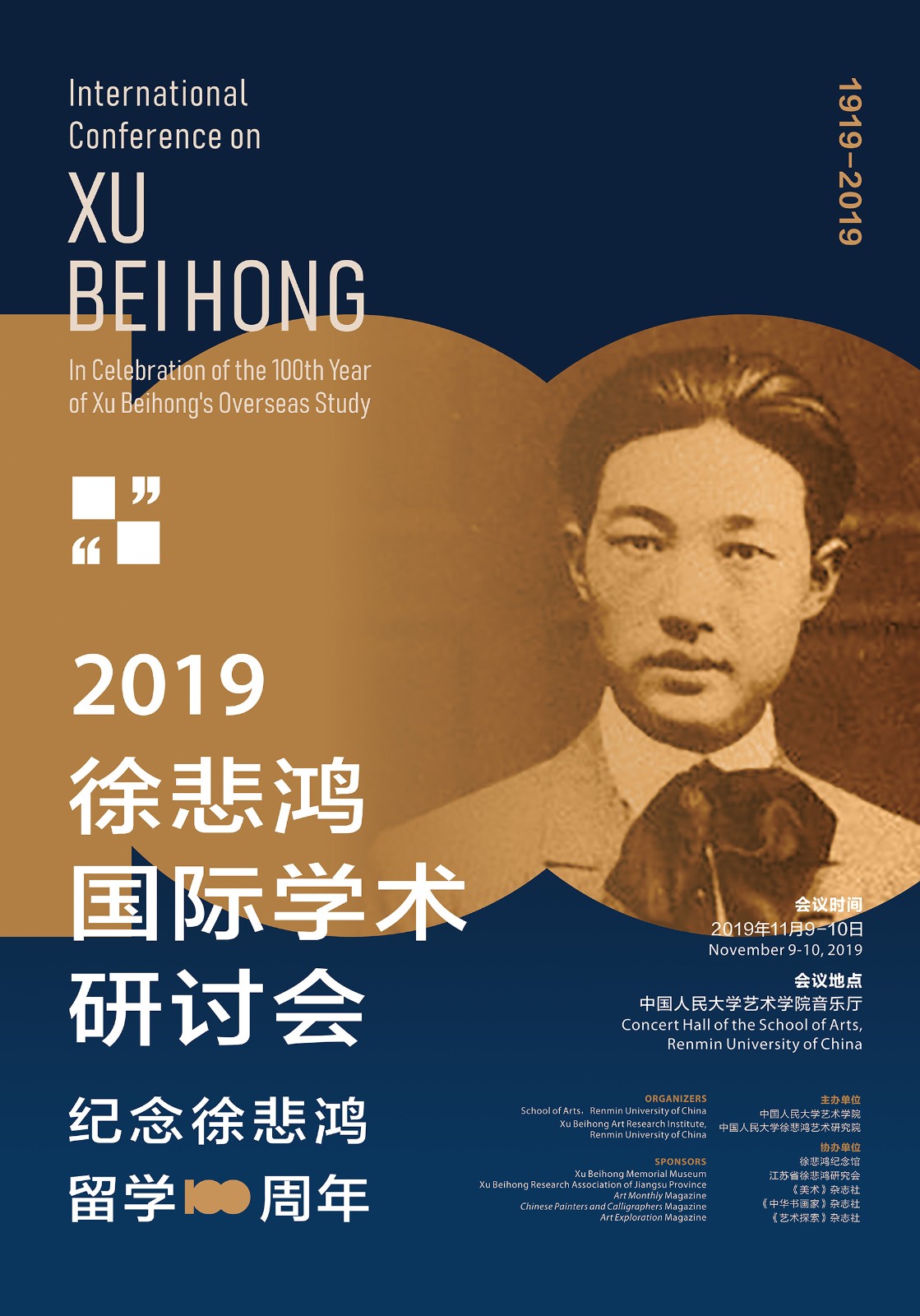

2019年11月9日上午,由中国人民大学艺术学院和徐悲鸿艺术研究院主办,徐悲鸿纪念馆、江苏省徐悲鸿研究会、《美术》杂志社、《中华书画家》杂志社、《艺术探索》杂志社协办的“2019徐悲鸿国际学术研讨会——纪念徐悲鸿留学100周年”在中国人民大学艺术学院音乐厅举行。本次会议是继2013年的“全球化与民族化:21世纪的徐悲鸿研究及中国美术的发展”国际学术研会、“2015徐悲鸿学术研讨会”、“2017年徐悲鸿研究·青春论坛”后,在中国人民大学徐悲鸿艺术研究院又一次集会,旨在通过梳理徐悲鸿的艺术成就,阐释其现当代意义,纪念徐悲鸿留学100周年,并推动现今中国美术事业的蓬勃发展。论坛充满研究活力,既有巩固式研究,也有不少新视角、新篇章。

“2019徐悲鸿国际学术研讨会——纪念徐悲鸿留学100周年”开幕

会议为期两天,围绕中外美术交流视域中的徐悲鸿研究、徐悲鸿的中国画改良及中国美术史观、徐悲鸿与写实主义、徐悲鸿书画作品研究及收藏研究、徐悲鸿的美术教育及徐悲鸿学派研究、徐悲鸿与20世纪中国美术研究、媒介传播中的徐悲鸿研究、艺术思想史视角的徐悲鸿研究等八个议题展开。

会议特邀了资深美术史家薛永年先生、刘曦林先生、王镛先生、梁江先生、殷双喜先生、毕宝祥先生等专家担任学术评议人,吴雪杉、李永强教授等中青年美术史研究学者担任学术主持。

与会学者合影

专 家 学 者 发 言 概 要

议题一、中外美术交流视域中的徐悲鸿研究

(法)埃马努埃尔 • 施瓦茨 Emmanuel Schwartz(法国国立高等美院教授):安德罗克斯和狮子:奴隶还是基督徒? ——关于徐悲鸿画作的思考

以徐悲鸿于1924年在欧洲时创作的一幅以希腊-罗马故事为题材的历史画《安得克罗斯和狮子》为切入点,通过梳理此题材运用的历史渊源佐证了徐悲鸿在巴黎国立美术学院留学时对学院派画法的掌握和青睐,另一方面通过对比萧伯纳对“安德罗克斯与狮子”这一题材富含嘲笑与讽刺的改编,指出徐悲鸿对历史画的钟情正缘于徐悲鸿对历史画所包含的人文主义深信不疑,并深知历史画为这些充满讽刺意味的阐释和文学化的再度阐释提供了无限可能。

(美)苏文惠 Stephanie Su(美国科罗拉多大学、艺术史助理教授):中国寓言的国际性意义:《愚公移山》与转变中的亚洲主义

从跨文化语境和泛亚主义话语转换两个方面探讨《愚公移山》的国际意义。泰戈尔在印度倡导中国文化,源于他统一亚洲国家的思想,特别是印度和中国两个古老文明之间的合作,反对英日帝国主义。泰戈尔的努力标志着泛亚主义话语的转变,泛亚主义话语最初强调日本是19世纪末反对西方帝国主义的典范。然而,这种看法后来转变为认为日本是对亚洲文明的威胁,并试图巩固中印关系。徐悲鸿与泰戈尔及其他维萨巴拉蒂知识界人士的交往,影响了他对愚人移山的看法,徐悲鸿的这件作品不仅暗示中印友谊,同时也隐含泰戈尔大亚洲主义观念的转变,这幅画不仅面向中国人,也面向战时的印度人,以及他们与帝国主义的共同斗争。

尚辉(中国美协美术理论委员会主任、《美术》主编):徐悲鸿留法期间三个时段的油画风貌与创作轨迹

1921年5月,徐悲鸿经考试而成为巴黎高等美院一位正式的注册学生。从1919年来到巴黎到1927年回国,他因公费助学金中断、生活困窘等原因而断断续续地在巴黎高美完成他具有法国“大艺术”传统的素描与油画研习、创作。他将徐悲鸿这近8年的留学生涯划分为三个时段,即1920年4月至1921年暑假前、1923年春至1925年深秋、1926年初夏至1927年4月这三个时段。作者根据现有画作祥尽描述了其油画在这三个时段从初学到驾驭的艺术轨迹,对一些年代不详的油画作品进行了排序,对其油画师承及艺术特征进行了评析。

(美)徐芳芳 Xu Fangfang(中国人民大学音乐系创系主任、独立学者):徐悲鸿与印度

1939年,徐悲鸿应印度诗人泰戈尔的邀请赴印度, 使他在那里逗留期间 (1939-1940) 创作了大量的杰作, 同时徐悲鸿的教学激发了印度美术家和美术专业学生对中国美术的兴趣。1940年2月, 徐悲鸿在加尔各答的综合性画展上展出了他的206幅作品, 其中一些作品保存在国际大学的两个博物馆里, 但没有得到系统的研究。徐悲鸿访印之后的几十年里, 中印关系发生了很大变化。研究他在印度的经历, 将使我们进一步了解徐悲鸿作为中国文化使者的角色, 以及他在发展中国美术的过程中与亚洲和世界其他国家的关系。

(法)菲利普•杰奎琳 Philippe Cinquini(中国人民大学徐悲鸿艺术研究院研究员、展览策展人):马,群马——徐悲鸿与保罗瓦莱里,从自然主义到象征主义

徐悲鸿纪念馆馆藏的徐悲鸿的《素描777》这幅作品左上角用铅笔写下的“ Oh Vivre, ce n’est qu’à épuiser mon effort, éteindre ma conscience, anéantir mon être ! ”(“噢,活着,只会耗尽我的努力,熄灭我的意识,毁灭我的存在!”)这是徐悲鸿纪念馆馆藏的《素描777》作品左上角,用铅笔写下的一句话。这句话并不令人惊讶,因为它似乎与作品的主题之间并无关联:一匹毛色亮泽的华丽黑马,呈现出模仿至极的现实主义。然而,矛盾是显而易见的,因为这段文字受到保罗·瓦莱里诗词的启发,并且这也是巴黎国立高等美术学院的准艺术家用典型方式处理过的主题,两者协力运作。事实上,徐悲鸿在波拿巴街,在古典雕塑和人体模特前的学习已使他掌握了素描写生。马是必然的主题,是传统和历史所强加的。在十九世纪摄影揭示关于马的科学的,解剖学的,艺术的精准动态之前,杰利柯就已经将其奉为神明。另一方面,绘画是“美”之宗教的信条,马则是代表了人与自然之间的完美和弦,时而驯化,时而自由狂野,却总是悲惨。但是如果没有《素描777》中的这匹自然主义的马,就不会有徐悲鸿1920年代末以中国水墨创作的马,后者从那时起就已成为中国艺术在世界的象征之一。

裔萼(中国美术馆展览部主任、研究馆员):徐悲鸿与西方现代艺术

从个人的习画经历及师辈教诲的内因和浓重的科学主义时代氛围的外因出发,重新理解徐悲鸿对写实主义的心无旁骛和对现代艺术的激烈排斥的深层次原因。从徐悲鸿对西方现代艺术认识的误区和对西方现代艺术的偏狭认识获胜的原因的解读深入探讨了徐悲鸿作为美术教育家对西方现代艺术的拒斥这一态度对中国现代美术教育产生的负面影响。作为中国现代美术教育先驱,徐悲鸿等前辈们的开拓精神令人钦佩,历史的局限也使他们的失误在所难免,今天对美术教育的完善正是基于对历史的反省。

王文娟(中国人民大学艺术学院教授、博士生导师):对徐悲鸿西方现代派艺术态度的重新检省

徐悲鸿对西方现代派艺术的态度总体是激烈反对的,最集中的体现是1929年的“二徐之争”。 这与他痛批文人画有一定的内在关联性,有着他不可回避的的个人迷雾和时代局限,但也深有缘由。从学养渊源来说,徐悲鸿对现代派绘画的态度受到了他法国老师学院派的影响。从内在思想史的角度来说,他选择古典写实主义,一方面是顺应也感召了五四运动的中国现代性进程的时代思潮(艺术救国),另一方面也说明了中国美术现代性进程的艰难复杂性,中西现代性之路的差异性、错位性与相互借鉴与疗救性。对塞尚的深研、误读与拒斥(更准确地说应该是“不懂”塞尚,但站在写实主义的立场又“懂透”了塞尚,从而逆反之)是徐悲鸿不属于印象派之后的现代艺术的一个旁证,也是他肩扛写实主义大旗疗救民生的一个注释。这是列奥·斯特劳斯所说的现代性的第二次浪潮(在中国的体现是五四运动)和第三次浪潮(尼采之后)中的悖论错位,当理性阐释。徐悲鸿并没有把治病的写实主义固执地当作永远的唯一,他对西方现代派艺术也尚有艺术家讲活的感觉,不是看死的法则而有着并未全盘否定的缝隙处的一丝丝肯定。他也曾期待写实主义稳定二十年后,“将有各派挺起,大放灿烂之花。”对此他是有储备和留心的。除了思想启蒙、艺术救国这一重宏图大略之外,生性淳朴天真的徐悲鸿也十分注重个人心灵快乐的小小幸福指数,他的这一心愿与马蒂斯“安乐椅”式的艺术观,又有什么距离呢?这分外告诉我们,艺术功能的多样性和艺术的多元共存性的弥足珍贵,当永远是艺术生态的理想所系,徐悲鸿的矛盾、局限、贡献及影响就当进一步深入探讨。

议题二、徐悲鸿的中国画改良及中国美术史观

于洋(中央美术学院中国画学研究部主任、副教授):写生灵万物,寓家国时代——读徐悲鸿的动物花卉题材中国画创作

以徐悲鸿动物花卉题材的中国画作品为研究对象,集中探讨徐悲鸿对于广义上的“花鸟画”范畴的理解与表现,其一方面延展了传统花鸟画的寓兴传统,将家国与时代寓于水墨丹青的艺术表达中,另一方面融创西法,在传统写意画法的艺术语言中融入自身的创造。尤其是当我们在今天面对徐悲鸿的写意花卉,可以看到徐悲鸿艺术的另一面,也关涉到我们如何认知近现代中国画坛中西艺术融合的复杂性与特殊性,继而重新反思、理解徐悲鸿与中国画传统之间的关系。

李文秋(中国国家博物馆研究院书画研究所专职研究员):徐悲鸿风景油画的民族化探索

徐悲鸿油画中最具中国民族特色和民族气派的便是风景油画。其油画民族化思想的核心即是把源自于西方的油画变为具有中国民族文化特色的中国油画。他在风景油画民族化探索上的艺术成就主要体现在在构图、形式、技法、造型、用色、用笔、审美等诸多方面。相信在借鉴徐悲鸿风景油画民族化探索成就的基础上,中国的风景油画还会有更为广阔的发展空间。

饶帆(北京大学艺术学院博士研究生):从《溪岸图》的收藏分析徐悲鸿对宋代山水画的观点

20世纪初,在西方文明的影响下,写实主义画作不断被提倡,而宋画则凭借其中的再现与写实因素,在当时美术史家的努力下取得了至高的地位,成为收藏热门。徐悲鸿受到日本学者的影响,也热衷收藏宋画,并提出了注重写实与笔墨并存的个人山水画理念。《溪岸图》在20世纪30年代被徐悲鸿先生发现以后,被称为董源第一真迹。对这幅巨制的收藏暗示者徐悲鸿的宋代山水画观念。而实际上,徐悲鸿对于中西合璧的改革更侧重运用在人物画上,而他的内心深处,对于山水画则保留着传统文人情怀。

议题三、徐悲鸿与写实主义

尚一墨(清华大学美术学院博士研究生):试析徐悲鸿使用的“写实主义”概念

自1926年徐悲鸿第一次在文论中使用“写实主义”到1943年期间所使用的“写实主义”,其概念主要指对客观事物的观察研究,认为艺术只有不“摒弃自然”方能追求更高境界。1944年,抗日战争使徐悲鸿注意到了写实艺术具有社会功能性的一面,到了1948年他已经认识到写实主义是有别于现实主义的;直到1949年重访苏联后,徐悲鸿才对表现现实社会、体现了现实人文关怀的现实主义作品产生兴趣,并从1950年开始正式在文论中使用和推崇具有表现现实内容的现实主义美学概念,艺术创作上也由此转向对现实主义题材的描绘。由徐悲鸿本人使用“写实主义”这个概念的历史演变和意义可知为何徐悲鸿最重要的作品都是古代题材的历史画,而不是我们今天所理解的“现实主义”绘画。

孙丹妮(中央美院硕士研究生):徐悲鸿的变形——再议徐悲鸿的“写实”观

将徐悲鸿研究中的热点问题之一——对“写实主义”诸概念的讨论引回图像中,以自然为原点,借助图像分析的方法,考察徐悲鸿在部分艺术实践中与“写实”产生的主观偏移。并由此出发,重新回到具体历史的语境中,探讨徐悲鸿在中国近代社会推广“写实主义”的真正目的及历史意义。

议题四、徐悲鸿书画作品研究及收藏研究

曹庆晖(中央美院人文学院教授、博士生导师):对徐悲鸿王临乙师徒早期作品的考辨与意义

通过对徐悲鸿作为王临乙老师的早期作品的考辨,重新认证和强调这一作品的基本性质、形成过程以及作者归属,不仅使得中央美术学院美术馆“发现”了一件徐悲鸿的油画作品,为改变馆藏徐悲鸿油画之不足增加了新作品,同时更为关键的是对 1949 年后对全国高等美术学院教育发展产生重大影响的徐悲鸿及其学派美术教育的研究,重新提示了一份一手教学材料,展示了徐悲鸿作为教师、教育家最真实生动的一部分。这样级别的教学示范是传承研究不可或缺的部分,它让艺术史的学术逻辑建立的更急按具体紧密,让所谓传统的源流演变更为清晰。

张鹏(首都师范大学美术学院副教授):徐悲鸿人物故实画新探

人物故实画恰是重新理解徐悲鸿艺术之“传统”的正视与考索,“新”与“旧”的内在互动关系这一方面的突破口之一。 在中国人物画史上,故实画一门,源远流长,徐悲鸿本是20世纪人物故实画的代表画家,需要从本土根脉里找寻以古鉴今的艺术经验,将之历史题材人物画回归这一画史脉络上,进入传统开掘画题资源,徐悲鸿丰富了人物故实画中的画意的崭新创造。

屈波(四川美术学院副教授):流变的愚公形象:徐悲鸿、伊文思、杨福东的想象性建构

1940年代、1970年代和2010年代徐悲鸿、伊文思和杨福东塑造的愚公,分别以中国画与油画、系列纪录片和实验影像为媒介,勾勒了愚公从清癯刚毅的古代非常人、到激情澎湃的一代新人、再到漫无目标的老年人的形象变迁史。愚公的故事之所以在20世纪被成功激活、广泛传播并被艺术家想象性地建构为相异的形象,与中国社会不同阶段的发展情势及国际格局均有关联,同时也与艺术家自身的观念、所使用的媒介关系密切。

张熙(清华大学美术学院博士后):徐悲鸿历史人物画研究——从清华艺博藏《九方皋》谈起

徐悲鸿在《历史画之困难》一文中曾详细阐述了其历史人物画的服饰由来,但对《九方皋》中抱臂仆役所戴外形特殊的帽子并无记载。这种下圆上尖的帽子应源自中国传统戏曲中武丑时迁的行头。徐悲鸿早在1912年就曾发表过名为《时迁偷鸡》的作品,对此形象十分熟悉。在19世纪末20世纪初“新、旧剧之争”的时代背景下,文化界关于戏曲改良的讨论十分热烈,徐悲鸿的中国画改良思想可能受此环境影响。此外,历史人物画往往与同时代小说体现出相似的叙事理念。但《九方皋》用最少的人物和道具获得了最大的艺术张力,这种风格与中国传统戏曲舞台无布景、追求“虚空”、“写意”的审美理念一脉相承。

刘明才(中国人民大学艺术学院副院长、副教授):以书助画——徐悲鸿书法造型刍议

徐悲鸿的书法的结字造型特点及个性化面貌同他的中国画创作中的笔墨有着千丝万缕的联系。徐悲鸿在基于深厚民族文化审美修养的前提下,书法的高度成就使他在中国画领域的大胆探索具备了坚实基础。

向彬(中南大学建筑与艺术学院教授):论徐悲鸿书法的文化传承与艺术特性

徐悲鸿先生是一位表现时代和民族精神的艺术大家,他骨子里始终流淌着爱国情怀和民族大义,所以他的一些画作或书法作品都将民族精神和国家命运融入其中,使其具有寓意性、代表性,观赏者也往往能从他的作品中产生强烈的共鸣。徐悲鸿先生擅于以诗情统领书画,并钤印点缀,使得诗、书、画、印水乳交融,故能韵趣深远,引人入胜,达到艺术境界的共生。而他的书法艺术特性主要表现在碑帖融合、书写自然和形态多姿等方面。

杜永梅(徐悲鸿纪念馆副研究馆员):吾所藏与国所藏——徐悲鸿的收藏与建立国家美术馆的理想

徐悲鸿在中国近现代美术发展史上注定是要浓墨重彩进行书写的。他所提倡的中国画改良与油画的中国化问题,至今仍是中国美术发展进程中两个最重要的问题。其美术教育思想,奠定了中国写实主义美术教学体系的基础,影响了20世纪以来中国美术教育的发展方向。而他视作“悲鸿生命”的画作收藏,以及通过收藏建立国家美术馆的宏愿,也应一并写入中国近现代美术史。

议题五、徐悲鸿的美术教育及徐悲鸿学派研究

王雪峰(中国美术馆收藏部副主任、研究员):徐悲鸿与张安治画学观的比较

在20世纪初救亡与革命的现实面前,留法归来的徐悲鸿提出中国画的改良论,张安治在中大接受了徐悲鸿写实主义技法的训练,但他的艺术起点来源于传统的文人画,他在中国美术史的研究中站在中西比较的立场上反思中国文人画的得失,并从创作实践和徐悲鸿画学思想出发,重新提出当代中国画发展的五点论述。比较徐悲鸿与张安治的画学观,在中西艺术的碰撞与融合中,徐悲鸿和张安治他们在这个过程中一直寻找着中国艺术的出路,但每一个中国的艺术家,他们艺术实践的最终的方向是朝着中国艺术精神迈进。

陈浩(中国人民大学艺术学院副教授):徐悲鸿素描对当代艺术教育的启示

徐悲鸿的素描艺术遵循的是传统优先,包含中西两方面的传统学习。徐悲鸿对于素描的学习选取了其中可以与本土艺术紧密衔接的契合点。徐悲鸿的时期留学生的素描作品明显显示出其后创新的风格。 而当代素描教学更多的是继承了前苏联契思恰科夫体系的全因素素描。它与徐悲鸿的素描教学存在很多不同。相对于我们今天的“素描取仕”的艺考铁律,徐悲鸿的时代可谓对个性的尊重。从艺术教育的现状来讲,拓展多元的造型艺术基础,避免狭隘、单一的标准化考量与训练才能从源头上避免千篇一律的艺术创造与相似风格。

栗壮志(深圳大学艺术学院副教授):现实主义绘画教学体系的特色与吸收借鉴

在当代美术界纷纷倒戈写实主义,引进新样式和新媒体、新材料的时刻,以徐悲鸿先生做主导的现实主义的美术教学体系仍具有顽强的生命力和深刻的价值,以列宾美术学院教学体系为参照,我国的美术教育工作者应当从其中的相互观照中去体味我们自身的过去、现在与将来。

吴品翰(云南师范大学美术学院讲师):徐悲鸿的素描教学——以国立中央大学艺术系西式教学为例

徐悲鸿的艺术及其艺术思想在民国中晚期到新中国建立后的美术教育中发挥了重要的作用。他的重要性是在特殊的历史时期,引入了西洋的教学法,并结合自身的实践经验总结出一套合理的教学方案,在时代的转折期引领了中国美术教育的发展。徐悲鸿对美术基础教育非常重视,在课程设置中尤其加强对素描的教学,他总结了一系列教学方案和教学法则来客观地针对学生的艺术训练,与时代性相契合,针对美术的发展浪潮,引领了美术的教育改革。

何禹珩(中央美院博士研究生):徐悲鸿的“素描课”

徐悲鸿的素描教学方法在工具材料、画面营造、训练方式等各个环节都颇有特色,这样的方法并非法派素描的“照搬”,也与民国年间其它脉络生发的素描教学方法和上世纪50年代后盛极一时的契斯恰科夫素描教学体系有着很大的不同。一方面悲鸿弟子们在耳濡目染下,逐渐掌握了绘制素描的一套特殊方法,因此他们的素描作品在个性间中也有一定的趋同性。另一方面素描作为徐氏理论中的“造型艺术基础”,也并不是发挥个性的最佳场域。同时,也正是这样相对一致的方法、理念奠定了“徐悲鸿学派”的形成、发展基础。

议题六、徐悲鸿与20世纪中国美术研究

(美)沈揆一 Kuiyi Shen(美国加州大学圣地亚哥分校教授):艺海钩沉——徐悲鸿的一幅速写肖像和一封信

美国俄亥俄州立大学图书馆现收藏有一幅徐悲鸿为著名剧作家洪深所作的速写肖像。洪深是著名的电影导演和剧作家,是民国时期重要的左翼文艺活动家。徐悲鸿初从巴黎回国即与左翼文艺界建立了密切的联系,与洪深的友谊即为一佐证。另一件现藏于上海图书馆的手迹是徐悲鸿在建国初写给陈从周的一封信,设法邀请张大千回国参与新中国美术的建构,反映了当时徐悲鸿为实现中央美院的建构宏图呕心沥血的贡献。

邵晓峰(中国美术馆研究部负责人、教授、博士生导师):徐悲鸿与张书旂的知音互赏与艺事共进

徐悲鸿是中国现代艺坛的著名伯乐,提携、帮助了许多艺术家,其中就有张书旂。虽然徐悲鸿、张书旂的画风、画法与艺术道路并不一致,但是二人同为知音,互相赏识,共同进取,他们还合画了较多珠联璧合的作品。张书旂在艺术创作以及艺术传播的许多做法深受徐悲鸿的影响,他在美国举办中国画巡展的一系列成功也可视为徐悲鸿在国际上推广中国艺术未竟事业的一种有效弥补。

丁澜翔(深圳市关山月美术馆馆员):向心·鸟瞰·透视——再现“北平入城式”的三种构图策略及其空间激活

1949年2月3日,人民解放军在北平举行入城式。徐悲鸿所发起的一二·七艺术学会的艺术家们在现场直接参与了这一历史事件的视觉生产,用摄影、电影、绘画等形式进行记录。随后,艺术家们或通过现场速写,或参照视觉媒介与文本,利用不同的构图方式创作了一系列再现“北平入城式”的绘画作品。在此过程中,他们选择了不同构图策略,将入城式空间转换为绘画空间,并将其激活为一个承载历史、政治与视觉观念的场所。这不仅是绘画的技术问题,更带有社会意识与视觉文化的深刻烙印。

左小康(四川美术学院讲师):抗战“中国美术学院”的若干史实考证

筹建于抗战时期的中国美术学院,从学院的筹备章程和聘任情况看,或许是具有研究性质的高等美术研究机构。通过朱家骅和徐悲鸿多封来往书信内容显示,中国美术学院和抗战胜利后恢复的北平艺专也有着千丝万缕的关系。中国美术学院和中央大学艺术系、国立艺专共同繁荣了抗战大后方的艺术现象,为新中国美术的发展奠定了良好的基础。

郝斌(重庆大学艺术学院讲师):从艺术到人民:徐悲鸿新中国成立初期的艺术思想转型(1949-1953)

徐悲鸿新中国时期的艺术思想转型分为三个阶段:1.反思写实主义阶段;2.完善写实主义阶段;3.写实主义与现实主义相统一阶段。在中国现代艺术史和版画史叙事中,我们往往很难将著名美术家、教育家徐悲鸿先生与中国现代版画运动连接起来,但实际上,两者却有着亲密关联。徐悲鸿之于现代版画,他将现代版画纳入其写实主义叙述之中,有力推动了中国现代版画运动;版画之于徐悲鸿,则不仅饱藏了其深厚情感和艺术取向,更在其艺术思想转型乃至个人改造中充当了重要媒介,并折射出他的艺术思想转型路径。

议题七、媒介传播中的徐悲鸿研究

华天雪(中国艺术硏究院美术研究所研究员、博士生导师):关于徐悲鸿致松亭的信函

近年发现一批徐悲鸿致“松亭先生”的信函,共约15通,均只有具体月、日而无年份,王震编《徐悲鸿年谱长编》(简称《长编》)及《徐悲鸿文集》均未收录,也一直未见详细的考释文章。从内容看,这批信函应均属1946年徐悲鸿到平就任国立北平艺专校长后的通信,其中有几封关涉建国后徐悲鸿替“松亭先生”操心工作着落之事,从一个侧面反映了徐悲鸿在1949年左右的交往和处境。

顾亚奇(中国人民大学艺术学院副院长、副教授):影像史学视域下的徐悲鸿形象书写

在书写史学中的徐悲鸿研究中,年谱整理、对徐悲鸿评价的演变、巩固式研究这三方面的研究是直接对徐悲鸿形象的塑造和梳理,但均从艺术史学的角度出发,研究的文本以书信、文字、作品为主。这些研究领域则一一对应了徐悲鸿的多重身份——画家,艺术教育家、画坛伯乐等。针对影视史学的理论视角下的徐悲鸿形象塑造,分析徐悲鸿影视史学文本塑造形象的效果,有以下三点反思:1、在“科学性”和“艺术性”之间:为大师“立传”的困境 2、影视史学和书写史学的交汇点:选择性叙事 3、基于书写史学的形象塑造:走不出的“高大全”形象。

季海洋(北京师范大学艺术与传媒学院讲师):徐悲鸿在民国报纸中的公众形象考略

通过对民国当时的报刊所出现的大量徐悲鸿公众形象与徐悲鸿作品的梳理,从视觉形象(照片、作品)和内容形象(事件、评价)两方面建构出徐悲鸿生动真实的的公众形象。徐悲鸿常着克拉瓦特和西式服装、在欧洲带普通领带,在北平和印度着中式服装,根据不同场合进行形象调整,表现出徐悲鸿在面对媒体时具有超越时代的先进性与自主性,而结合其报刊中大量出现的应酬画作品和轶事绯闻,徐悲鸿一定程度上在媒体关系中又处于被动被消费的状态。

议题八、艺术思想史视角的徐悲鸿研究

宋晓霞(中央美院人文学院教授 、博士生导师):徐悲鸿的中国美术史观研究——以五四新文化为视野

从古典过渡到现代蕴含着中国文化变革的艰难路径,在中国历史的转型时期,中国艺术面临着视觉表现方式的革命,徐悲鸿的现代之路,提倡(取)写实,牺牲(舍)了文人画的表现性传统,创造与发展出在20世纪占据主流的现实主义美术。将徐悲鸿中国美术观的研究置于五四新文化视野下,将其置于20世纪中国知识界在意识认同方面出现深刻危机的时刻,才能更好地理解它的根源与性质。写实对于徐悲鸿来讲不仅是一种造型方法或者艺术风格,它也是徐悲鸿的生命态度、价值体系、政治信念与世界观,是他反思历史的危机与转机、实现自我与世界互动的形式。

张涛(中央美院副教授):“缺席”的五四新人——徐悲鸿1918年画学思想嬗变考略

徐悲鸿在1918年初次开始北京之行,此行前后盘桓一年时间,徐悲鸿赴京主要为留学法国做筹谋预备。而他的留法动机,实则与此时段国内所兴起的“旅欧教育运动”息息相关。徐悲鸿居京期间执教北大画法研究会,先后发表三篇文章阐明其画学思想。尤其是第一篇《美与艺》与第三篇《中国画改良之方法》,虽然发表时间相距只有短短不足一月,言辞间却透露出其艺术观点颇有变化。笔者认为徐悲鸿这种思想激变背后,与其时北京大学学术氛围、新文化运动的媒介影响、蔡元培的文化策略等多有关系。

会议期间,还特邀请法国国立高等美院教授埃马努埃尔·施瓦茨先生,以及美国加州大学圣地亚哥分校艺术史教授沈揆一先生,分别做了主题为“在法国巴黎美院的中国学生们,1918-1937”,以及主题为“现代都市的视觉文化建构——1930年代上海的《时代》画报”的精彩讲座。