从前卫艺术到前卫主义:德·迪弗的现代主义叙事探颐

来源:中国书画网 作者:admin

阿瑟·丹托(Arthur Danto)曾在1995年题为“艺术终结之后”的梅隆艺术讲座(A.W.Mellon Lectures on theFine Arts)上提出过西方艺术史叙事的“三段论”:上半场是以瓦萨里(Giorgio Vasari)为代表、秉持“艺术即再现”观念、式微于19世纪中叶的再现叙事传统;下半场则是以格林伯格(Clement Greenberg)为代表、专注于绘画形式要素即媒介本身的现代主义叙事模式;而他本人则到了加时赛,即所谓的“艺术终结之后”的后-艺术时代,在这个时代里,艺术史叙事要抛弃任何诉诸审美经验的讲述方式。[1]348无庸置疑,丹托对从文艺复兴到现代主义时代的艺术史叙事模式转换的洞察,是明智的;但另一方面,我们不禁产生这样的疑惑:难道格林伯林的现代主义叙事已经是固定而不容讨论的法典了吗?难道我们真的到了与过去断绝的后艺术史时代?论述当代艺术时真的不用考虑审美维度了吗?对于现代主义的再讨论,已经没有必要了吗?答案自然是否定的。因为,只有细致考察、辨析现代主义的深层机制,才能深刻理解现代艺术走向当代的逻辑,才能理智面对当代艺术。尽管,这一考察必然绕不过格林伯格的现代主义经典叙事。

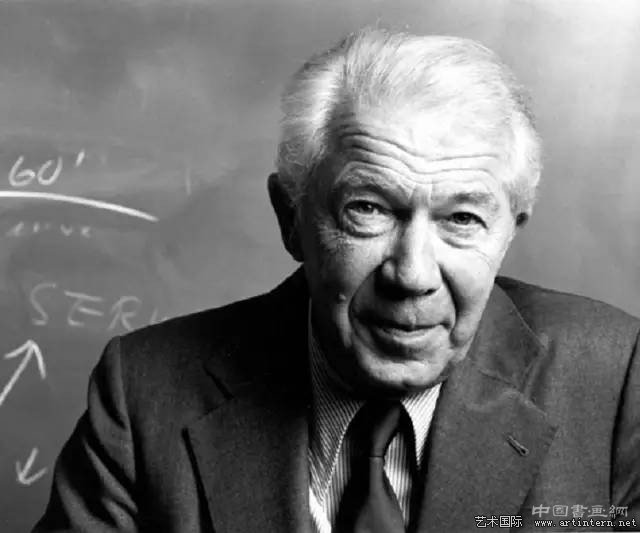

蒂埃利·德·迪弗

德·迪弗:《杜尚之后的康德》,沈语冰、张晓剑、陶铮译,江苏美术出版社,2014年

比利时学者蒂埃利·德·迪弗(Thierry de Duve)虽然在中国学界知名度不高,却是当代最著名的艺术理论家和批评家之一。2012年,他因“为重新解释现代主义、检视当代艺术实践中的现代主义遗产所作的开创性的工作”而获得了美国当代艺术奖“爱丽丝奖”的特殊成就奖。确实,当众多业界同行趋之若鹜地投入浮躁的当代艺术圈时,他却孑孑而行,凭借对格林伯格现代主义理论以及克拉克与弗雷德现代主义之争①的条分缕析,以知识考古学的方式,深刻精准地阐释了现代主义艺术生成、运作及异变的逻辑,更新了现代主义叙事。这方面的成果主要出现在《字里行间的格林伯格》一书中,而刚刚由沈语冰先生的学术团队翻译出版、引发学界热议的《杜尚之后的康德》,则是联接现代主义与当代艺术,考察杜尚的“理查德•穆特事件”,阐释现成品艺术的本质,从而捍卫尴尬于当代的康德美学的力作,而这一切都建构在其现代主义叙事之上。

一、叙事前提:媒介即“他者”

几乎所有对现代主义运作的再次解释,都以格林伯格的理论为坐标来重新思考,德·迪弗亦不例外。

格氏现代主义叙事的起点,乃其在1939年《前卫与庸俗》和1940年《走向更新的拉奥孔》中提出的前卫艺术方案:反对学院主义、商业主义和苏联社会主义现实主义等迎合大众的庸俗艺术(Kitsch),支持基于特殊的个人审美体验的前卫艺术(Avant-garde)。格氏对19世纪中叶以来前卫艺术进程的历史阐释的核心逻辑在于,前卫艺术诞生是对资产阶级文明走向庸俗和崩溃的社会状况的反应,其特征是媒介自律性。德·迪弗认为,贬斥庸俗艺术和支持前卫艺术,从某种角度看,恰恰是格林伯格“犹太人自我憎恨”(Jewishself-hatred)心理的一体两面,是他对自己少年时审美品位(诺曼·洛克威尔[Norman Rockwell]是其少年偶像,后被其贬为庸俗艺术家)的悔过,及其期望脱俗于庸众而成为“他者”(the other)的反映。[2]39-46

克莱门特·格林伯格

在《前卫与庸俗》中,格林伯格以假设一个俄国农民观看列宾的画为例说明,对于庸俗艺术,观众往往“以认知和看待画外的事物一样的方式来认知和看待画中的事物”,“艺术与生活之间没有任何不连续性”,观众“也不需要接受一个成规”;德·迪弗赞同“艺术与生活的不连续性”以及“接受成规”的观点,却质疑其信念基础,即“只能见于艺术的价值与可见于别处的价值”具有“一个相当恒常的区别”。[3]12-13他认为,这是一个过于简单的价值区分法,因为,正如艺术史家T.J.克拉克(T·J·Clark)所言,前卫艺术爱好者欣赏其在生活中感知到的相同价值,但是他在感知它们在艺术和生活中的象征性换位(symbolic transposition)时,便能区别它们。[4]151庸俗艺术爱好者同样如此。德·迪弗指出,格氏拔高了艺术价值与生活价值的区隔,忽视了价值共享性,在差异性的庇护下围绕艺术价值建立了一个理想的共同体;而前卫与庸俗之间的差异,本质上不取决于是否接受一个成规,也不在于“只能见于艺术的价值”和“可见于生活的价值”的象征性区分,而在于它们与“他者”(即它们所设想的表达对象)的关系。[2]48

波洛克《The Deep》1953.

德·迪弗关于“他者”的阐释,实际上受到了克拉克《格林伯格的艺术理论》一文的启发。克氏认为,艺术遭遇的危机与其说是庸俗的威胁,毋宁说是收信人(addressee)的缺席(absence),因为“艺术想要向某人(someone)传达(address)”,而现代主义(即格氏的前卫艺术)却“缺乏一个可以传达的胜任的统治阶级”,换言之,它是“资产阶级放弃了它对贵族的诉求时”的“阶级缺席状态中的资产阶级艺术”,是在传统的贵族审美标准退场时,资产阶级在总体上还无法理解和鉴赏的先锋艺术,而现代主义媒介则以各种各样的缺乏(如缺乏深度、清晰轮廓及空间统一性)体现了这种收信人的缺乏,故而它“最典型的呈现,是作为否定(negation)和疏离(estrangement)的场所而出现的。”[4]147-153于是,媒介不仅是个物质载体,也成了意义生成和毁坏的隐喻场所(site),甚至成了体现身份被疏离的社会场所。[2]48可是,作为左派激进学者的克拉克却倾向于将它看成一个(阶级)斗争的场所,这就将艺术史范畴的媒介本质还原性和政治学意味的否定性重叠起来,混淆起来了,从而掩盖了真正的问题。

德·迪弗撇开了克拉克论点中的政治倾向性,给出了一种更简练的逻辑:这种野心勃勃、意味深长的艺术,本需要一个有教养的公众;艺术家不知向谁表达投递,便只能钻进媒介中去寻觅和探索;[2]64这样,媒介便不仅是一种被纯化的物质敏感材料,更是一个向失踪的收信人/他者进行表达的场所;于是,他者即媒介,媒介即他者,或者说,媒介的身份(技术-美学定义)正是这样的他者性(otherness)(精神-社会定义)的存在场所。[2]53

那么,前卫艺术家又是如何在媒介中探索变革,赢得声名并推进现代主义发展的呢?

二、运作机制:惯例与协定

如果说,“媒介即他者”解释了现代主义诞生的前提(即“为何”),那么,揭示其运作机制,便相当于去探查“如何”这一问题。与迈克尔·弗雷德(MichaelFried)怀着坚定信念来宣扬《现代主义如何运作》不同,德·迪弗以知识考古学的态度考察艺术史上失落的链节,在审美惯例和艺术体制的联系中寻找真相。

事实上,“如何”与“为何”是密切相关、无法分割的两个问题。德·迪弗认为,只有“惯例”(convention)这个概念,才能够成功地涵盖二者,归结成统一的现代主义理论。什么是“惯例”呢?那便是在赞助人、购买者等外界影响下的艺术家职业惯例和美学规则。当艺术惯例嵌于所有惯例的时候,一个稳定的协定(pact)便在艺术家和“他者”之间订立起来,协定双方是互相了解的;而当这种传递-传达的种种条件消失掉后,就像格林伯格所言,当社会在“发展过程中越来越不能证明其独特的形态是不可避免的时候,就会打破艺术家与作家们赖以与其观众交流的既定观念”,作家艺术家们便“不再能够评判观众对他作品中所采用的符号与指称所作出的反应”。[3]4于是,随着传递-传达条件的消失,艺术家便脱离社会,背向观众,转向自身,将艺术惯例作为施展拳脚的根据地。

考察19世纪中叶的法国,德·迪弗发现,与社会大变动相伴随的,是艺术体制的剧变,正是这种剧变促使了现代主义的应运而生。

法国皇家绘画暨雕刻学院

德·迪弗指出,作为一个历史事实,“沙龙”这个独特的艺术展览体制,事关现代艺术的生成。它最初是法国皇家绘画暨雕刻学院(Académie royale de peinture et de sculpture)的产物,具有学院色彩,到了19世纪,它向公众开放,接受大众评判,1855年几乎90万人参观了沙龙展。于是,“一个可以进行个人审美判断的公共空间被创造出来”,它与“学院精心维持的经典美学标准和长久沿袭的品质产生了明显矛盾,阶级斗争浓缩成了趣味斗争”。[2]62面对芸芸大众,艺术家的职业惯例势必发生变化:任何艺术惯例的破坏都标志着与某个公众派别之间协定的破裂;而要签订一个新协定,就要寻觅另一个公众派别。这绝不是前卫派对抗学院主义的简单情节,带动故事发展的,是“他者”的含混性。

一些敏感随性的、不被学院和生计所困的艺术家本能地体验到,不可能在攒动的人群中找到取悦的对象,也体验到,这个人群中充满着矛盾的审美期盼、趣味与偏见,而他们就在这种体验中作画。他们还感觉到,需要与那含混的、充满社会矛盾的收信人签订一个审美协定,于是,“正是在这些技术约束的审美压力之下,一个艺术家才名副其实地创造、接受或打破了一个惯例”;也就是说,前卫艺术家与还未退场的权威协定之间的矛盾和龃龉,对其创作产生了压力,而他又渴望与另一社会群体签订另一种协定,在压力和欲望的双重驱迫下,“艺术家在审美观点上才创造、接受或违犯了一个技术约制。”通过打破惯例,前卫艺术家驱使公众认识到,惯例或协定都是不定的;而艺术家的职业惯例也被推进到一种商榷的境地。[2]63-64

艺术家职业规则本与专业人员有关,而19世纪下半叶以来,所有人都可以参与协商,艺术家职业地位便越来越依赖于公众认同,传统的专业鉴别被公众的评判所取代。前卫艺术家面对复杂含混的公众而茫然无措,遂转入媒介,将技术上的审美约束当作推论新协定的场所,或表达场所。德·迪弗认为,不管向谁传递,表达都是达成一个协定的先决条件,也就是说,前卫艺术家的大胆创新才是达成新协定的前提。当然,这个协定具有媒介惯例(技术规则)和审美惯例(判断规则)的双重意义,而“一个绘画惯例必然是一个美学-技术规则和社会之间协定”,无法将这两者分离。[2]65

当时的实际情况是,原先的社会关系并未消失,所有惯例未被同时质疑,(审美和技术的)传统惯例仍然部分有效,因而,对于一个19世纪沙龙艺术家来说,公众总是出现在画中,因为他不能非常具体地躲避而不去处理那残存的审美共识(aesthetic consensus),亦即传统惯例。学院派画家在普世主题价值的保护下,将其技术与美学手段降格,有选择性地奉承买家;前卫派画家却敏感、焦虑于审美协定的脆弱和收信人的不确定,转向其媒介来表达。媒介不是通道和手段,却体现了他的收信人,使他者性得以具体化、有形化。

马塞尔·布鲁泰尔《现代艺术博物馆-鹰部》1968.

在德·迪弗看来,绘画媒介是技术惯例与审美惯例之间摩擦砥砺的场所,也是达成新协定的载体。艺术家破坏惯例(如破坏深度),并将被破坏的惯例掷给无名的他者,逼迫他们默许这种破坏,逼迫他们接受技术-美学惯例重新协商的状况和要求。前卫派画家不期待仍抱有成规的公众认可他的绘画品质,而要求观看者在审美判断中给那些惯例施加压力,这样,他便缔结了一个关于达成一个协定的协定,也就是说,这种达成新惯例的方式本身便成了现代艺术的一个惯例。德·迪弗宣称,这便是现代主义自我指涉性(self-referentiality)的主要动机。[2]65就这样,这个新的协定达成方式作为一种传统而沿袭下去了。

德·迪弗并不只注重历史逻辑的必然推演,也重视考察个人审美经验。在他看来,一个新的美学协定的正式确立,既需要艺术家的冒险革新,也需要那些已经敏锐感知到陈规正被推翻、新协定正被重新协商的来自于资产阶级精英的艺术爱好者,他们拥有一种对社会异识(differend)的道德尊重,而这种尊重促使他们审美地感知艺术;他们还具有一种“想要异于普遍共识、非趣味判断”的异议情绪(dissent);对于这种情绪来说,所有否定性图形(解构、冲突、扯破、无意义)都是适合的。而且,资产阶级精英抛弃了其所属阶级“高雅品位”的传统标准,根据自我感觉及特殊审美经验来建立协定。德·迪弗强调,“单一个体的体验”正是前卫派艺术爱好者的共同审美特征,审美协定皆建立于个人性的审美判断上。所以,协定最终被社会性地重构时,它总是围绕着对单一作品的鉴赏,并且,经历了无数个单一体验的检验;而那最反叛的作品,因为在呼唤审美协定过程中抛弃传统、重新定义媒介,而被推到了现代艺术的杰作之列。[2]66-68正如德·迪弗在《杜尚之后的康德》中所说,前卫艺术家追求新颖性的动力,在于对现代或当时的“地平线”(即传统)的不断超越;而前卫艺术的否定性,则在于对传统的背叛;背叛和抛弃恰恰是现代主义的传统。[5]72由是,“马奈抛弃了明暗技法,塞尚抛弃了线形透视,立体派抛弃了欧式几何空间,早期抽象派抛弃了具象”,“这些抛弃被记录在一系列艺术杰作中,构成了现代性的判例”。[6]134

马塞尔·杜尚《大玻璃》

德·迪弗对现代主义艺术自律的分析,既不单论艺术家的技术创新,也不只讲社会诱因,巧借“发送者-接受者”为模型的社会交往理论,还原社会历史情境,以“审美个人性”赋予这一阐释以确证性,其逻辑无疑比格林伯格之说更细致,比克拉克之说更客观,也比弗雷德之说更具信服力。

三、自我评价:信念的纯粹

走向自我指涉,是现代主义不可避免的主题;而“传统被背叛”、“背叛被传递”,亦构成了现代主义传统的三层含义:“传递、表达、背叛。”[6]43也就是说,背叛作为一种行为判断,是会传输给后来人,并为其所效仿的。[5]77此外,现代主义媒介纯粹信念的生成和自我评价机制的建立,亦是德·迪弗现代主义叙事的重点。

通过想象、推测马奈、塞尚等重新定义绘画的艺术家正在画布上破陈出新的创作情景,德·迪弗认为,这些画家是在向大写的“绘画”(或“绘画”的定义)进行表达、商榷,但“绘画”没有回应,画布的反馈也是无声的,故而真正回答的是画家每个工作瞬间的审美判断。换言之,是每一笔落下之后的效果,使他们确信自己的不同于传统惯例的想法或画法是好的,是美的。就这样,画家通过诉诸一个媒介而形成了他们的信念,从而导向对整个媒介的重新定义。他们在创作中怀抱的这种自信,随后被批评家们所肯定,且被赋予各种不同的名称:格林伯格的纯粹主义,克拉克的否定力,弗雷德的积极价值等。很快,基于这个信念,媒介惯例的定义变得越来越纯粹,越来越技术化,渐渐地,绘画的本质也因此被重新定义。[2]70

马奈《草地上的午餐》1863

弗雷德曾经论述过前卫艺术家对自己作品中的“非凡特征”所持有的自信力,及这种自信力对绘画定义的作用。通过修正格林伯格的现代主义还原论,他论道:“现代主义画家在他的作品中真正的发现——启示他的秘密——并不是所有绘画的不可约的本质”,而是,“在绘画史的当下时刻”他们发现的规则,即:以“惯例中的单单一项,便能将他的作品确证为绘画”。在他看来,现代主义画家发现,通过比较于“艺术史特殊时刻的惯例”,并在“完全开放”的重新协商条件中,一旦他证明自己作品的“非凡特征”是成功的,绘画惯例便将成为那样,便能使他比得上那些在他看来艺术品质“无庸置疑的”前辈大师们。[7]93-94

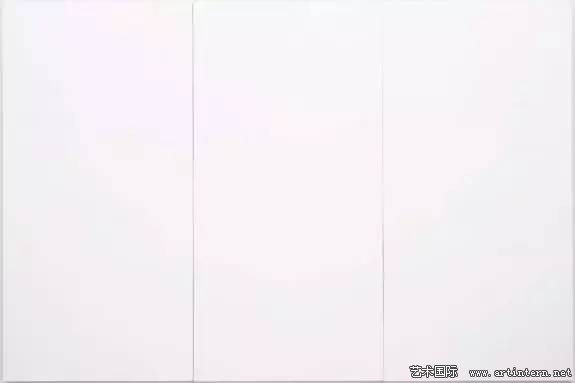

讽刺的是,尽管,格林伯格一面强调平面性、纯粹性的特征足以确证一幅作品的绘画身份,另一面又坦言“一张绷着的空白画布”并不必然是一幅好作品,[8]30但是,根据弗雷德一语成谶的判断,“一幅画和一幅成功的画之间的差别”完全是不可判定的。因为,只要一位画家能在与前辈大师作品之间寻找所有的不同,并且成功了,那么这个不同便是唯一的未来。德·迪弗以劳申伯格颠覆其师阿尔伯斯的单色画以及《抹去德库宁》为例,证明了前卫艺术家以“弑父”形式向前辈说话并渴望被承认的心态(不仅是“影响的焦虑”,更是一种野心)。但是,“父亲-大师”是失踪的收信人,他无法回答,而公众(现在和未来的收信人)才是观者,才是真正的表达对象,他们从“沙龙”开始便一如既往地能给艺术家以承认,恰如博物馆因赋予当下艺术家与前辈大师相同的展览场所而肯定了前者一样。[2]74

罗伯特·劳申伯格,《布雷斯》(Rebus),1955年

从克拉克所说的“缺席的收信人”出发,德·迪弗还指出,首先面对艺术作品的总是糟糕的公众接受者(即“第一人”),或是克氏所说的无法理解作品的“失败的统治阶级”,而最终欣赏作品的永远是“第二收信人”,即,一个围绕艺术而生成的渐渐专业化的阶层。专业人士替代了“失败的统治阶级”,这一现象恰恰是“为艺术而艺术”的理念发展的后果:某些承袭了艺术自律理念的艺术家开始仅仅向艺术专业人士来进行表达,他们结成社团群落,宣称不再向除了他们之外的其他人表达,在艺术宗教中遵守着全体一致的协定。这样,对于现代主义艺术来说,大多数新的协定便不再与含混的公众签订,其运作越来越陷入一种自我评价机制。[2]78

但是,并非所有现代主义艺术都陷入自我评价机制,德·迪弗认为,在“向老大师表达的艺术家”和“仅仅向艺术家表达的艺术家”之间,存在着本质的区别;格林伯格的错误在于没有看到抽象绘画与“为艺术而艺术”的伪继承者之间的巨大差异,正是后者,将艺术推向了“炮制艺术”(concocted art)或前卫主义(avant-gardism)的境地。

四、前卫主义:艺术习俗化

2013年11月,德·迪弗在为《艺术论坛》(Artforum)撰写发表的有关前卫艺术的系列文章之第二部分《不要杀害信使:杜尚三段论》(“Don’t Shoot the Messenger”,2013)中写道:“1917年,杜尚把消息放进信箱,宣称一切都可以是艺术。这个伪装成小便器的消息直到1960年代才真正抵达目的地,在它的感召下,整个西方艺术界将自身重塑为“后杜尚”的世界。”[9]

确实,60年代之后,众多“收到了”/“懂得了”杜尚“消息”/“意图”的艺术家完全进入了另一种生产机制之中,以至于“艺术之名”几乎到了人人唾手可得的地步,甚至于艺术家自己便可以轻松地依靠着小圈子而为自己“正名”——狭隘的自我评价机制。德·迪弗坚持认为,杜尚当然想了很多办法确保他的现成品得到“艺术”之名,但他从来没有亲自去做“命名”这件事;杜尚效应之所以有效,很大一部分原因在于他将自身从传统的艺术能动性中抽离了出来,在一个全新的、确定性大大减弱的平台上对作者身份进行了重新定义。我觉得,他的意思是,杜尚是在一种与先前的艺术能动性传统的商榷、砥砺中,背叛了惯例,继而凭借公众协商和“命名行为”而获得了“艺术之名”的。这与60年代之后的情况是完全不同的。区别的关键在于,60年代之后的“命名行为”不再由非专业的公众所赋予,而是由半专业、甚至专业的小圈子或美术馆机制赋予的,尤其重要的是,艺术家的成名或被认可,所需要的只是一个简单的游戏规则便行了,这便让前卫主义(avant-gardism)大行其道了。

伊夫·克莱因:IKB191,1962

可以说,前卫主义是德·迪弗发明的词汇。他以伊夫·克莱因(Yves Klein)为例,具体地讲述了它的生产机制。

德·迪弗认为,克莱因不像劳申伯格那样抹去老大师,他从不向前辈去表达,也不与当代公众进行协商而重订一种惯例协定,他只与一个挑选出来的买者群体订立协定,凭借一种唯我独享的技术享有了版权,并扮演着一个商人艺术家角色。正如德·迪弗在《伊夫·克莱因,或死去的商人》中所说,他那种“代表艺术的艺术”在纯粹以交换获得价值的资本主义经济活动中③,靠着恶搞媒介而达到事业的巅峰。[10]78于是乎,克莱因的作品完全成了卷入商业世界的庸俗艺术,但是其又因单色IKB而位于格林伯格平面性观念的极限点,处于从马奈到罗森伯格《白色绘画》的历史脉络上,这种情况抹煞了前卫与庸俗之间的历史性对立,并将它们带往同一极点:一种崇高的蓝色平面性,一种艺术家及其他热爱者的专有财产。可以说,克莱因体现了前卫艺术与现代主义的差别。一方面,他无疑具有前卫性,但另一方面,他是以超出绘画或雕塑范畴的方式来“扮演”艺术家的,这样,他的作品便已经超出了格林伯格提出的基于审美判断而走向媒介自律的前卫艺术,成了变异的或单纯的“前卫”。[2]80而这种前卫,与杜尚的艺术存在着本质区别,并验证了杜尚的谶言:艺术家面临的一大危险是公众的喜爱,以及与艺术家个人相关联的认可和成功,艺术家因妥协讨好而从自己的艺术活动中获得经济好处。[11]58

劳申伯格:《白色》(三联屏),1951

德·迪弗指出,像克莱因这类前卫艺术家,其创作动机并不基于美学信念,而是起因于一种通过深思熟虑或震惊策略来打破当下惯例、意欲引起观者惊愕的自觉意图。他们没有强大的学院传统去反对,又适逢现代艺术走进博物馆或“现代主义大众化”的社会环境,他们不再需要19世纪的那种艰难协商,便能通过歪曲媒介、制造震惊而获得公众。这时起作用的,不再是在审美协商的惯例,而是社会惯例——即布尔迪厄的惯习(Habitus)④。游戏规则替代了审美规则,整个艺术世界习俗化了(conventionalization),大门为前卫主义而打开。[2]81现代主义的故事走向了尾声。

五、余论:方法与警示

总结德·迪弗对19世纪中叶至20世纪下半叶现代主义发展的叙事,可以看出,其研究策略的重点,首先是探查艺术与“他者”关系的变迁。起初,随着贵族的衰败、资产阶级市侩主义的高涨和社会精英对艺术的冷漠,绘画因“缺乏一个可以表达的胜任的统治阶级”而将媒介作为“他者”来表达,从而凸显了媒介的特殊性品质,并在与非专业公众的协商中重订审美协定;而后,随着媒介自律观念的纯化,随着艺术越来越走向自身,到了1960年代,要继续在形式主义美学上从事现代主义绘画,就要冒险卸下所有“他者性”的负担(包括老大师的传统),而此时,职业艺术家与围绕着他们的半专业人士已难以区分,在“他者”完全丧失的状况下,艺术成为圈子里的游戏。

其二,德·迪弗注重考察前卫艺术与前卫主义的差异。他认为,“在现代主义中,艺术对于未来的艺术家而言具有价值,并向过去的艺术家进行表达”。[2]83前卫艺术向过去的艺术家对话,并期待被其被认可,它还在与公众他者的协商中达成新的美学协定,它绝不是“一切皆可”的,所以前卫艺术对于未来艺术家而言具有价值。但是前卫主义者认为自己已经取代了过去的艺术家,无求于他们,并向未来的艺术家表达出了一种反常的盘算:受我影响的人、相信我已与前人决断的人,将不再能用过去的艺术家来与我对比了,我可以因而被送进博物馆,通过收藏而即刻进入艺术史。这样,前卫主义艺术家便“自圆已说”了。正是这种选择性遗忘,让新的庸人(某些俗众)走进美术馆,通过收藏当代艺术,廉价地购买到一个现成的艺术文化。[2]85

看得出来,德·迪弗对前卫主义艺术的加速出现是持批评态度的,因为“它总是怀抱着一种企图清算现代主义先驱的报复性的修正主义”。[2]82不止于此,他还担忧,当代艺术世界运作在这样的协定上,即,任何物质,一旦被放进博物馆或美术馆中,便成为艺术。这种没有约制的协定,使艺术与生活的不连续性岌岌可危。而格林伯格的教条——“只能在艺术中发现的价值”这个贫乏的同义反复命题(tautology)——又赋予单单被艺术机构命名的艺术以合法性,这恐怕正是德·迪弗批判格林伯格的原因。

德·迪弗从未使用过“后现代主义”这个词,因为他坚信,当代艺术是现代主义延续的必然结果;而正是他对现代主义叙事的再讨论,给我们理解当代艺术提供了一窥真相的密钥。当众多理论家和批评家跟着当代艺术追波逐浪时,德·迪弗这种默默的追根溯源,无疑具有重大而恒久的价值。

原刊载于《美育学刊》2016年第3期

注释:

①1982年,T.J.克拉克在《艺术探索》(CriticalInquiry)9月号上发表的《格林伯格的艺术理论》中批评了格林伯格理论,迈克尔·弗雷德则以《现代主义如何运作》一文反驳,克拉克后又以《关于现代主义的论辩》一文回击。这次交锋已成为现代主义研究史的公案。其后,《格林伯格的艺术理论》收入米切尔(W.J.T.Mitchell)编的《解释的政治》(The Politics of Interpretation)中出版。1985年,弗兰契娜(FrancisFrascina)将克拉克的两篇文章、弗雷德的驳文以及格林伯格的《前卫与庸俗》、《走向更新的拉奥孔》一起,编入《波洛克及之后》(Pollockand After:The Critical Debate)一书,将整个论争记录在案。

②关于异议的情绪,参见Thierry de Duve,Kant after Duchamp,Cambridge,Mass.:MIT Press,1996,p.33-35.中文版参德·迪弗:《杜尚之后的康德》,沈语冰、张晓剑、陶铮译,江苏美术出版社,2014年第一版,第30-32页。“异见——亦即,从字面上看(意味着意见不合[dissentiment]),出于你自己个人的情感的冲突——的判断或许不再是一种趣味判断,尽管它还是一种审美判断”。“艺术之爱也是由异质的情感阵列来加以维系。”这里要感谢此书译者之一张晓剑先生给予的提示。

③1957年,“意大利的卡夫卡”迪诺·布扎蒂(Dino Buzzati)在报纸上撰文吹捧他;而后,已跻身大师的冯塔那(Lucio Fontana)大肆收购他的画作,让他获得了国际名声。

④所谓“习性”,布尔迪厄的解释是,它主要成型于童年时代,通过家庭及学校的教导,来把一系列的物质条件加以内化,因此便成了自己的人格建构,并长期持久地指导行动者行为的一个“性情倾向系统”。参见毕天云,《布尔迪厄的“场域-惯习”论》,《学术探索》,2004第1期,第32-35页。

参考文献:

[1]沈语冰:《〈艺术与文化〉译后记》[A],载克莱门特·格林伯格:《艺术与文化》[M],沈语冰译,桂林:广西师范大学出版社,2009年。

[2]Thierryde Duve.Clement Greenberg:Between theLines[M],Trans.Brian Holmes.Paris:Editions Dis Voir,1996.

[3]克莱门特·格林伯格:《艺术与文化》[M],沈语冰译,桂林:广西师范大学出版社,2009年。

[4]T.J.Clark.“Clement Greenberg’s Theory of Art”[J],Critical Inquiry 9:1(1982:September),pp.139-156.

[5]蒂埃利·德·迪弗:《杜尚之后的康德》[M], 沈语冰、张晓剑、陶铮译,南京:江苏美术出版社,2014年第一版。

[6]蒂埃里·德·迪弗:《艺术之名:为了一种现代性的考古学》[M],,秦海鹰译,武汉:湖南美术出版社,2001年。

[7]Michael Fried.“How Modernism Works[A],in Francis Frascina,ed.,Pollock and After:The CriticalDebate[C],London:Routledge(Firstpublished 1985 by Harper&Row Ltd),2000,pp.87-101.

[8]Clement.Greenberg.“After Abstract Expressionism”[J],Art International.Vol.6,No.8(1962:October),pp.24-32.

[9]蒂埃利·德·迪弗,《不要杀害信使:杜尚三段论》(“Don’t Shoot theMessenger”)[J/OL],in Artforum(2013-11),http://www.artforum.com.cn/inprint/201309/6013.

[10]Thierry de Duve.“Yves Klein,or the Dead Dealer”[J],October 49(1989 Summer),pp.72-90.

[11]马克·吉梅内斯:《当代艺术之争》[M],王名南译,北京:北京大学出版社,2015年。

关于作者

诸葛沂,浙江省“之江青年社科学者”,从浙江大学美学与批评理论研究所获得博士学位,德克萨斯大学达拉斯分校联合培养博士,现为杭州师范大学美术学院教师。著有《尤利西斯的凝视:安哲罗普洛斯的影像世界》(列入“电影馆丛书”),独立译有《现代艺术:1851-1929》(牛津艺术史丛书),合作译有《现代生活的画像:马奈及其追随者艺术中的巴黎》,在译有《神龙:美学论文集》