私人博物馆不是藏家的灵丹妙药

来源:中国书画网 作者:admin

提姆·伟伦(Tim Whalen)先生是位于洛杉矶的盖蒂保护所(Getty Conservation Institute)所长。他于1983年加入盖蒂,担任盖蒂艺术史与人文中心(the Getty Center for the History of Art and the Humanities)(即今天的盖蒂研究所(Getty Research Institute))副主任,之后担任盖蒂建筑项目(Getty Building Program)的副主任。1991年他担任盖蒂基金会的资深项目负责人,负责基金会的文物保护赠款项目。自1998年起,他担任盖蒂保护所的第三任所长。

保罗盖蒂信托(J. Paul Getty Trust)为美国传奇石油大亨保罗·盖蒂设立,下设四个分支:盖蒂美术馆、盖蒂研究所、盖蒂保护所和盖蒂基金会。

吴可佳:的确,今天的世界格局所面临的挑战也是与过去非常不同的。我们知道全球有几家文化组织在做类似的事情,比如说联合国教科文组织、世界建筑文物保护基金会(World Monuments Fund)等。贵所的项目与他们有怎样的区别呢?

提姆·伟伦(Tim Whalen):我们与上述两家机构是互补的关系。世界建筑文物保护基金会在全球有不同的项目,成果也非常优秀。我感觉他们更多的是一个倡议组织,为文化历史遗产带来公众的关注,并吸引相关的资源来进行文化遗产的保护。我们的工作与世界建筑文物保护基金会是不重复的、互补的。例如,我们与世界建筑文物保护基金会在突尼斯有一个合作项目。盖蒂保护所在突尼斯拥有长期的罗马式马赛克修复与保护项目,叫做“马赛克保护”(Mosaic Con),与盖蒂基金会、位于罗马的国际文化遗产保护与修复中心(international center for the study of the preservation and restoration of cultural propert; ICCROM)、以及国际博物馆委员会-保护理事会(international council of museums--committee for conservation; ICOM-CC)合作,在地中海地区建立相关的资源与设施来保护马赛克艺术。在突尼斯蕾吉雅遗址(Bulla Regia),我们与世界建筑文物保护基金会合作,对于遗址进行详细的研究,制定遗址保护方案,并在马赛克艺术之上建造考古学遮蔽结构对其加以保护。

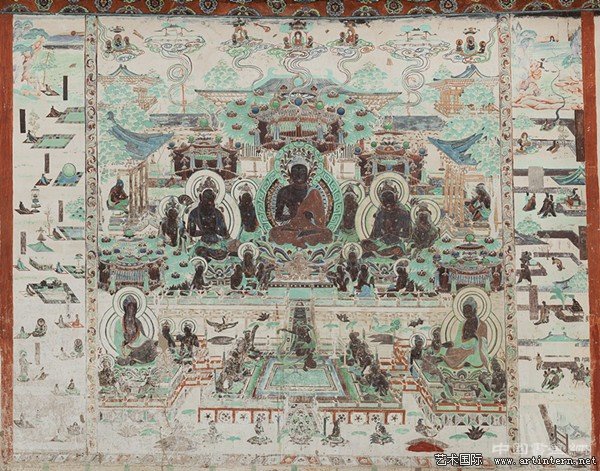

盖蒂中心在美国举办敦煌展,图为将展出的敦煌320号洞窟

吴可佳:您本人也曾供职于联合国教科文组织,盖蒂保护所的工作与联合国教科文组织的工作又有怎样的不同呢?

提姆·伟伦(Tim Whalen):联合国教科文组织的工作主要是协调其成员国,这是他们的强项。特别是中东地区,如巴格达伊拉克博物馆的破坏所带来的挑战,或者目前伊斯兰极端组织控制区域内文化遗产保护所面临的挑战。联合国教科文组织最擅长的是协调各种资源。

例如我们谈到目前伊拉克、叙利亚的局势,盖蒂保护所一直与美国东方研究院(American School of Oriental Research; ASOR)合作,他们有一个叙利亚遗产计划(Syrian Heritage Initiative),他们的专家认定了一些面临危机的遗址、以及由于伊斯兰极端组织的占领而受到损毁的区域。我们与世界建筑文物保护基金会合作开发了一个软件叫做“拱廊”(Arches),它使一个国家和地区的文物保护组织能够将文化遗产的库存信息存入这个数据库,这样相关的信息就能够迅速在全球得到传播。我们与美国东方研究院(ASOR)合作,将“拱廊”(Arches)的平台进一步改善,例如卫星图片能够更好地与这一软件整合,而美国东方研究院(ASOR)的专家也能够运用这个软件来确定那些伊拉克与叙利亚濒临的文化遗址,推进他们自身的工作进程。因此虽然在伊拉克与叙利亚我们无法进行田野工作,但是通过这样的技术和工作方法,使得当地的文化遗产保护工作受益。

吴可佳:在这个意义上而言,您认为未来推动盖蒂保护所各项工作的主要力量是科技吗?

提姆·伟伦(Tim Whalen):科技是非常重要的,也对我们的工作方式产生了重大的影响。其中一项就是将我们的知识和研究成果与世界分享。科技使得这项工作能够简便、快捷、并富有深度地在互联网上完成。我们过去二十年的所有出版物都已经被数字化:书籍、报告、所有的文献都已经上网,公众能够免费下载。因此,那些没有良好的图书馆、大学和科研设施的地方,人们可以通过上网来获取文化遗产保护的专业知识。

此外更重要的是,我们积极主动地开发相关的技术工具,例如刚才提到的“拱廊”(Arches)项目,这是一个基于互联网的、开放源代码的工具,任何一个人都能够使用,不需要缴纳授权费,这对于世界上那些文化遗产保护资源匮乏的地区尤为重要,而全球大多数古文化遗产丰富的地方多半面临这样(资源匮乏)的情况。

我们开发的另外一个工具称为“文化保护科学的数据整合”(Data Integration for Conservation Science; DISCO),也是一个开放源代码的平台,使全球不同机构从事文化遗产保护的科学家能够以更有条理的方式共享数据。目前世界各国文化保护机构的科学家没有一个标准的方式来共享信息,例如说,如果我们希望研究伦勃朗油画的相关技术信息,荷兰的专家很难将这些信息与美国的专家共享。通过DISCO的开放平台,人们可以免费下载,它提供了一个富有标准化语言的系统,使得全球各地的科学家能够共享信息,这样就避免研究工作的重复进行。理想的状态下,在未来的几年中,这一工具能够在全球得到广泛的应用。

吴可佳:我们都知道盖蒂拥有大量的艺术收藏。您这里是如何在世界文化遗产保护和自身艺术品收藏中平衡相关的资源呢?

提姆·伟伦(Tim Whalen):正如你所知,盖蒂是一个庞大的文化机构,保罗盖蒂信托(J. Paul Getty Trust)是最上面的母机构,下面有四个分支,包括盖蒂美术馆,这是最为公众所了解的,是由盖蒂先生本人亲自创立的。美术馆拥有全部的盖蒂艺术品收藏,具体分布在这里洛杉矶的盖蒂中心(Getty Center)和盖蒂别墅博物馆(Getty Villa)内。之后有盖蒂研究所(Getty Research Institute),拥有大量的文化艺术史文献,也有每年度按照不同主题分类的研究项目。简而言之,可以称为文化艺术史智库。盖蒂保护所则可以称为文化遗产保护的智库,我们确定文化遗产保护的问题,并为这一领域的专家提供解决方案。最后是盖蒂基金会,这是一个负责赠款(grant-making)的基金会。

这四个分支机构共同合作,服务于同一个目标,即致力于深入了解艺术与建筑,致力于艺术和建筑的保护,致力于帮助世界更加深入地欣赏和理解艺术与历史遗迹。而四个分支机构以不同的方式来实现这一目标,相互间是互补的。例如,盖蒂美术馆有四个文化保护的部门,也有经验丰富的艺术品修复专家,他们专注于盖蒂美术馆馆藏艺术的修复与保护。我们与他们合作进行科学分析,并在对于其馆藏艺术品材料的研究上进行合作。我们也与盖蒂研究所的专家合作,研究他们所收藏的文献材料。你知道,盖蒂基金会支持艺术与建筑的保护,他们不仅为全球其他文化机构的项目提供资金,也对我们的一些项目提供支持。例如他们支持地中海地区马赛克艺术的保护,正如我之前提到的,我们也在做相关的项目,因此在地中海马赛克艺术的保护上两家分支机构之间是合作与互补的关系。

在盖蒂保护所,我们对于二十世纪现代建筑的保护与修复拥有浓厚的兴趣,而盖蒂研究所有丰富的建筑图纸、模型与文献的收藏,盖蒂基金会则有一个“保持现代”(Keeping it Modern)的项目,为全球多家对二十世纪标志性建筑进行保护的机构进行赠款。我们三个机构相互合作,以不同的方式对于二十世纪的重要建筑进行研究与保护。这只是诸多盖蒂四个分支机构在不同项目上紧密合作的一个例子。

吴可佳:过去三十年中,您在盖蒂的不同分支机构里都工作过。在这几十年中,盖蒂又经历了怎样的变化?

提姆·伟伦(Tim Whalen):科技是这其中的一个主要变化。二十年前,我们无法想象如此大规模地投入各种资源,通过数字化将众多研究成果分享给全球的公众。现在我们不断地投资于创立标准化的平台和系统,使得全球各个文化保护机构能够更好地实现信息的共享与整合,因为这是未来的趋势。世界上的其他研究领域,如化学、天文学多年来都已经通过其标准化系统共享信息,但是在美术馆及文史研究领域,这种标准化平台的信息共享相对滞后。因此这也是我们未来关注的工作重点之一:通过不断的投资、开发新的工具,使得这样的信息共享能够早日普及。

吴可佳:您刚才谈到保持、记录与修复二十世纪的建筑。从战略角度而言,贵所也是在记录与保存当今人类文明的发展。而我们每个人都生活在历史当中,在未来的一二十年内,您又希望实现怎样的远景目标呢?因为一方面人文社科(humanity)的定义在不断地变化,而另一方面全球的政治格局又面临着新的挑战,尤其是当今中东局势的变化。

提姆·伟伦(Tim Whalen):我们非常感兴趣的一个领域,也是我们通过科技、以及“拱廊”(Arches)项目来探讨的一个问题之一,是被我们称之为cultural security(文化安全)。即如何确定、载入记录、并让公众接触到那些我们所关注的文化项目的信息,这些我们能够通过“拱廊”(Arches)项目来实现。但是如果你不知道自己拥有什么信息,这些信息则很容易流失。在博物馆里,艺术品登记管理员是最重要的人,因为他们知道所有藏品在任何时候的位置。对于文化遗址也是同样的道理,“拱廊”(Arches)这个工具也有类似的功能,帮助实现文化安全,是我们不断投资的领域之一。

与此同时,还有一些建筑材料是我们所不熟悉的。例如世界上有很多知名建筑是由砂岩建造的。砂岩存在的时间很久了,也被普遍地运用为建筑的材料,比如在印度有许多知名建筑是由砂岩建造的。但是我们对于如何保护砂岩却没有所希望的那样拥有足够的知识。这也是未来一二十年我们不断投入的工作重点之一,这样我们能够为建筑文化遗产保护专家们提供更好的解决方案。

这些事情听上去很基础,但是都需要科技人才与合作方面的投入,我们才能创造工作方法与工具,使得砂岩建筑的修复专家能够加以运用。

因此目前还有一些艺术家与建筑师所使用的材料,文物修复专家并未完全了解如何进行保护。我们会确定这些领域,并对相关的研究与保护工作进行投入。

还有一个例子是混凝土。对于建筑修复与保护的专家而言,如何保护混凝土建筑的知识也是不完善的,因为这个领域尚未被尝试过。这也是我们未来重点关注的方向。

吴可佳:我曾经邀请世界建筑文物保护基金会的前任总裁、终身名誉总裁邦妮·博汉姆(Bonnie Burnham)女士到我纽约的课堂上演讲。她提到了一个文物修复保护的例子,是在叙利亚的一座古老的寺庙被彻底毁坏后,由于其相关历史资料保留得很完整,专家们能够用最先进的三维打印的技术将整个寺庙还原。您如何看待这些新技术给文物修复带来的机遇?

提姆·伟伦(Tim Whalen):这是一个非常好的问题。我们(盖蒂保护所)的工作重点永远是保护最初的建筑与艺术,这是我们的使命。但邦妮也是正确的,我也常常在考虑这个问题。你可能也关注到近期的新闻,就是对于艺术家用三维打印机复制柏林新博物馆纳芙蒂蒂(Nefertiti)(埃及法老阿肯纳顿的王后)的大理石胸像,当作品被带到埃及,公众无法分辨原作与三维打印模型的区别。

我认为复制品是有其空间的,在西方我们往往对于这个话题非常敏感,但是由于科技的发展、由于文物毁坏的特定历史上下文,我们的观点是在不断变化的。你永远不能轻视艺术品原作的重要性,因为这不仅仅是真实性的问题,还包含了这中间由真实性带来的所有信息,这是需要保护的。

但是现实中也有很多关于建筑与艺术毁坏后的被重建例子。例如二战中被摧毁后又重建的华沙市中心,以及德累斯顿圣母教堂(Frauenkirche in Dresden) 的毁后重建,这些建筑与艺术的复制也体现了公众对于它们所寄托的深厚感情,是不会变化的。

因此我们需要结合历史与文化的上下文来看,这里是没有对错的。即使是博物馆里的修复工作,例如在考古研究中,人们从来不会考虑填补失去的材料。但是在绘画的修复领域,填补失去的材料是很普遍的。这与不同材料、以及文物及艺术品所涉及的修复哲学是相关的。而科技的发展使得其中的界限变得更加模糊,特别是与三维打印相关的技术。

另外人们经常讨论通过互联网上的建筑模型来保存历史性的建筑,我认为这是非常错误的。当十八世纪人们制作雅典卫城的蚀刻版画时,那只是一个图像,是通过现时的技术对于历史进行的图像记录和陈述,而不是对初始建筑和艺术的保存。尽管这对建筑艺术的保护与修复有帮助,但是我们应该清楚地区分这两个概念。

吴可佳:您在南加州大学学习的是博物馆管理,全部职业生涯都在盖蒂度过。目前中国许多藏家都在兴建自己的私人博物馆。而盖蒂原来也是一个私人博物馆,逐步发展成为面向公众的艺术机构。如果中国一些私人博物馆的创始人希望有一天成为中国的盖蒂,您对他们有怎样的建议呢?

提姆·伟伦(Tim Whalen):盖蒂是非常幸运的,因为盖蒂先生留下了丰厚的捐赠基金(endowment),用以支持艺术。我们在这一点上是较为特殊的。我几年前在《艺术新闻》杂志上读到亚德里安·埃利斯(Adrian Ellis)的文章,上面说世界上大多数的博物馆都存在资金供应不足的情况。这是一个很大的问题。

我认为全球现在很多博物馆都面临着资金方面的挑战,而有的博物馆则面临着身份的挑战:它们是谁?要做什么样的博物馆?而这些是最基本的问题。为什么它们存在?它们试图为公众以及专家学者领域做些什么?这些都需要进行定义。而即使这些予以定义,我也不确认这些机构拥有足够的资金来支持这些身份定义。

洛杉矶就是一个很好的例子,这里有各种不同的博物馆,以不同的方式进行运营。哈默美术馆(Hammer Museum)依附于加州大学洛杉矶分校,洛杉矶郡立艺术博物馆(Los Angeles County Museum of Art)与洛杉矶郡相关,也从郡立政府那里得到优惠政策。盖蒂和亨庭顿博物馆(The Huntington)则是私人美术馆的模式。

美术馆的运营模式是多种多样的,而你经常会听到当人们不知道如何处置一栋建筑,或者不知道拿私人艺术收藏怎么办,就建立一个私人博物馆。这不是解决问题的灵丹妙药,也不应是创立博物馆的初衷。为什么需要建立一个私人博物馆?为什么这些艺术收藏不能最终成为另外一个文化机构的一部分?这中间牵涉到各种复杂的问题,也很难有一个完美的答案。