杨小彦:我的八十年代

来源:未知 作者:admin

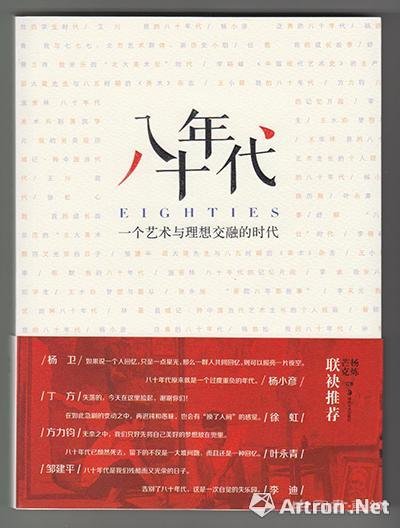

2016年1月7日,《八十年代——一个艺术与理想交融的时代》新书发布暨学术交流会在中央美术学院举行。这本图书由杨卫与李迪主编,集结了26位作者均是见证过八十年代现代艺术运动的艺术家和批评家,以个人叙事的角度回望历史,结合300张八十年代的老照片,共同呈现出一个史料丰满而又充满感性色彩的八十年代。本文作者为杨小彦,为雅昌专栏收录的《八十年代》一书中的第二篇文章。

更多内容尽在[雅昌《八十年代》专栏]

1978年就读广州美术学院油画系,全体同学合影。中间戴白帽者为杨小彦。

大概是1980年年底,作家叶曙明,我的老农友,因为一本《国会现场》而获得名声,对我说,他写了一篇短篇小说,叫《买假药的老头》,描述一个以收集茶叶为生的老头的莫名生活。老头收集茶叶很认真,可到死也不明白收集茶叶的目的。我当时读了以后,觉得刺激。那个年代,我这一代人所理解的“现代派”,就是这样,以为人生有目的,其实无目的,或者失去目的,但又好像仍然有目的,情形像卡夫卡的《城堡》,挣扎努力了半天,焦虑,可就是进不了那个叫做“城堡”的目的地。

我受刺激,结果是,也动手写了篇小说,很短,一万字不到,叫《孤岛》,写一对青年男女,因为写生,到了一座孤岛,在封闭的环境中展开了一场无声的情爱冲突。关键情节是,女的长得不算漂亮,常常自卑,压抑着对同来的男生的爱慕。而男生,小说中取名叫“凡生”,却对女的暧昧无动于衷。高潮是,在一个美丽的月夜,女生裸体站在发白的海滩上,惊讶地发现,原来自己的身体如此完美。这时,“凡生”突然出现,于是发生了没有具体肉欲行为的性爱盯视。故事结尾当然符合那时对“现代派”的认识,那就是隐去目的,以扼腕怅然收篇。现在读这小说,有耐心的读者会发现,当年所写,是一场标准的“春梦”。那个时候,放肆的肉欲表达还不“发达”,写成这样,已经颇为“过分”。

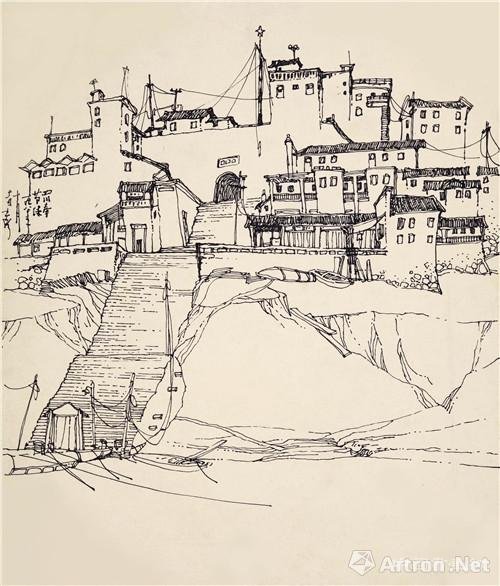

1980年杨小彦在长江奉节画的速写,纸本。

灵感来自暑假一次广东惠州的港口之行,同行有同学杨诘苍,今天是欧洲著名的中国艺术家,以“广东王”自居,宣称自己“除了不会讲普通话,什么都会”;同学杨劲松,今天是中国著名的当代艺术家,中国美院美术馆馆长。那时我们都是广州美术学院的大学生,我油画,杨诘苍国画,杨劲松版画。“三杨”结伴出来,说是“深入生活”,其实是想找机会练习速写和写生。惠州的港口镇不大,但在改革开放广东沿海的走私史中,估计非常重要。我们到的时候,满港口镇都堆放着成山的电子表和录音机。这些走私品与我们这几个学生没有关系,我们仍然以一种审美惯性来观察眼前的一切,美丽对象层出不穷,纯朴的渔姑,一脸皱纹因而显得“深刻”的老农,以及日出日落时的海边景色。

我记得有一晚,经过月夜下的海滩,惊讶地发现海浪在隐隐发光。问本地人,他们耸耸肩说:有发光的小鱼在浪尖上浮游。我们其时正趟过这发光的海浪,钻进停泊在海边的渔船,通过十二寸的黑白电视,偷看充满“资本主义罪恶”的香港电视。我们已经连续看了几个晚上,每次都失望而回,因为看不到想象中的“罪恶”。那晚是最后一次观看,已经大致知道,香港电视很无聊,唯独没有“罪恶”。

无聊的香港电视给忘掉了,发光的海浪却成为记忆,把对“罪恶”的想象转变成美丽而虚假的“春梦”。小说大概就是这样产生的。当然,叶曙明的“刺激”很重要。因为我们是多年朋友,他能写小说,我想我也可以。那个时候,我的文学梦远远超过艺术梦。