谁是奥图·纽拉特?

来源:未知 作者:admin

——从视觉艺术的“观”点看现代社会的图像政治

奥图·纽拉特,奥地利社会学家、经济学家、哲学家和社会活动人士,维也纳学派的中坚,与20世纪视觉艺术有过重要联系,也曾经产生过实质性的影响。今天,研究公共场所的视觉图形标识符号的人仍然会知道奥图·纽拉特,因为他在1925年创造的国际通用图形符号系统提出以经过系统化设计的图像来取代文字,形成一种世界通用的语言。

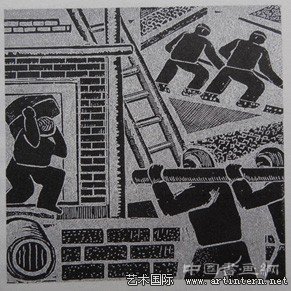

1.皮特·艾尔玛作品 《建筑工人》,木版画,1923年 拷贝,表达了对工人阶级繁重的体力劳动的深切同情。

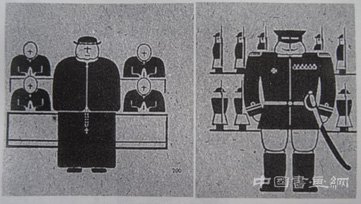

2 .皮特·艾尔玛作品《牧师》(左) 《将军》(右),木版画,1929年,其批判性的政治立场十分鲜明。

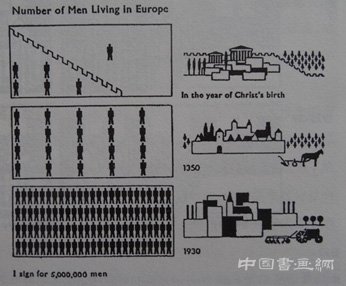

3.戈尔德·艾恩兹 《欧洲人口的数量》,1930年,艾恩兹作为纽拉特的首席设计师,更多关注的是如何运用图像符号和图表向公众传达信息和教育人民。

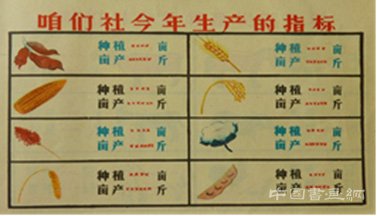

4.古元 《农村壁画范本》(之一) ,1958年6月 天津美术出版社。从纽拉特的博物馆图像观与艾恩兹等人的图像符号创作实践,我们可以联想到中国在20世纪50年代“大跃进”中,在美术专家的指导下出现的类似壁画图像。

谁是奥图·纽拉特(Otto Neurath)?

在艺术史的著述和辞典中恐怕难以找到他的名字。其实,这位奥地利的社会学家、经济学家、哲学家和社会活动人士,维也纳学派的中坚,确实与20世纪视觉艺术有过重要联系,也曾经产生过某种实质性的影响。在今天,研究公共场所的视觉图形标识符号的人仍然会知道奥图·纽拉特(1882-1945年),因为他在1925年创造的国际通用图形符号系统(或称为“ISOTYPE”,即“International System of Typographic Picture Education”)提出以经过系统化设计的图像来取代文字,形成一种世界通用的语言;他的这种观念和实践探索对人们认识图形符号在信息传播中的作用具有开创性的影响和深远的推动作用。但是,奥图·纽拉特与20世纪艺术与社会发展的联系并不局限于图形符号领域中,他就图像与社会、视觉文化与政治变革之间关系所作的探索和贡献不仅同样重要,而且对于我们今天从国际视域中重新反思中国20世纪的艺术与政治有着某种重要意义。[1]

纽拉特是社会主义式的规划经济的思考者与实践者,并在其中引入了艺术的价值与作用。这是他与其他关心艺术与经济关系的学者或社会人士完全不同之处,比如说他完全不同于经济学家凯恩斯关注如何为国家画廊收购藏品、如何对青年艺术家表示关注与支持。早在一战期间,纽拉特作为莱比锡战争经济博物馆的馆长就多次策划和实施了一直很独特的展览:以统计表和模式图像为中心的展览,目的是展示战争中的经济运作机制。这固然首先与他认为战争与规划经济的关系密切相关,同时也是他的视觉教育“观”的最早实践活动。战后他参与了萨克森州和巴伐利亚州的社会主义运动,建立“苏维埃共和国”中央规划管理部,他后来被认为是维也纳学派中的激进左翼代表也与此有关。

纽拉特把反对哲学上的形而上学、坚持经验主义、坚信社会秩序的可观性、可感性和改造可能等核心观念与艺术的作用紧密相连,从而以一种独特的方式完成艺术与社会政治的结合。更具体地说,纽拉特从德国平面艺术而“观”社会政治与经济,主张社会经济与公共政治同样是一个看得见、摸得着、可操作、可改造的系统。另外,他对视觉教育的重视并非出于“美育”的角度,而是与对语言系统的改造和实现知识民主紧密相关;在他看来,改造语言系统与改造社会生活和私人生活是一致的,而所谓的“视觉教育”与实现社会和人类的知识民主密切相关。因此,要特别研究的是他的“观”点:可观性与社会改造的密切关系,而这种可观性的实现则要通过对以文-图关系为核心的语言系统的改造。可以说,这是一种融经验主义哲学、社会主义经济学、分析语言学和自由主义公共政治于一体的深层的艺术与政治关系观。

在以他为核心起草的维也纳学派1929年的宣言——“科学的世界观”中,纽拉特把科学的新世界观与全新的生活方式的进步性与可能性高度结合起来,使哲学与政治的结合成为社会进步的推动力量。因此,纽拉特特别强调对工人大众的宣传教育的重要性,他在一篇讨论“个人命运与阶级斗争”的论文(1928年)中写道:“无产阶级越是有能力掌握社会管理与制度的各种关系,并全面考察自身的机会,他们斗争的成功率就越高……对于无产阶级阵线而言,战术和宣传利益是与高度尊重科学和战胜形而上学一致的”。因此,视觉艺术正是可以发挥重大作用的教育舞台。要以视觉语言为“方便记忆”的手段,因为“此类简单周密的符号表现形式,以其强烈的、令人印象深刻的色彩在教育功能上要优越于表现主义戏剧,充满情感的民族主义以及幽默诙谐的漫画”(1931年)。把艺术的作用与政治、经济的改造紧密结合,彻底简化的表达术语,十分形象、易懂的图像语言,提倡和鼓励实践活动,面向全新的生活方式——所有这些,难道还没有唤醒我们关于20世纪中国革命中的政治与艺术表现的记忆吗?

在1920年代早期,纽拉特回到维也纳,参与被称为“红色维也纳”的社会主义政府事务,该政权强调以教育和文化改造为社会政治改造服务。纽拉特作为社会经济研究院的总书记,参与策划面向大众的“合作性建房和分配”项目,并与德国的包豪斯成员合作。纽拉特还担任了维也纳社会与经济博物馆馆长,颠覆了“博物馆”的传统观念。他认为博物馆必须消除神秘色彩、精英主义和玩弄历史趣味,应该是开放的、民主的,应该成为面向大众、普及文化知识和关涉社会冲突、权威以及行为准则的重要公共场所。一句话,博物馆应该在社会改造过程中起到图像化宣传的重要作用。为了实现这些目的,纽拉特邀请了皮特·艾尔玛、戈尔德·艾恩兹等平面艺术家参与了博物馆的工作。他们的艺术作品难以进入艺术史的著作中,但是这些作品中今天看来仍然有某种批判性的力量。艾尔玛的《建筑工人》(图1)表达了对工人阶级繁重的体力劳动的深切同情,而与之相对照的是《牧师》与《将军》(图2),其批判性的政治立场十分鲜明。艾恩兹作为纽拉特的首席设计师,更多关注的是如何运用图像符号和图表向公众传达信息和教育人民(如图3)。从纽拉特的博物馆图像观与艾恩兹等人的图像符号创作实践,我们可以联想到中国在20世纪50年代“大跃进”中,在美术专家的指导下出现的类似壁画图像(图4)。但是,我们切不可忘记的是作为左翼知识分子的纽拉特及其同事们的政治立场和人文关怀:开放的、民主的、享有充分的自由选择可能的未来。

注释:

[1] 加拿大经济学家罗伯特·伦纳德以《“眼见为实”:奥图·纽拉特、平面艺术以及社会秩序》(载马奇、古德温编著《两难之境:艺术与经济的利害关系》,王晓丹译,中国青年出版社,2014年)和Phil Patton的《纽拉特、布利斯和图形符号语言》(Neurath, Bliss and the Language of the Pictogram,吴亦淳译,载www.douban.com/group/topic/10238445/)分别介绍和论述了奥图·纽拉特对艺术与社会政治的看法及其艺术实践,本文在写作中参考和引用了部分资料及相关论述,不另注。)