中国当代艺术被全世界彻底抛弃?我们怎么办!

来源:艺术国际 作者:admin

这个春天,对中国的当代艺术而言,真的不是一个好的季节。在国内,因为众所周知的原因,中国当代艺术的创作生态遭到了极大的破坏,无论是当代艺术的展览还是各种形式的较为严肃的知识传播,都遇到了空前的障碍。同样,在艺术市场方面,中国当代艺术也已经失去了往昔的光环,甚至遭到普遍性的抛售……似乎没有多少人再愿意为中国的当代艺术做出有力的支持了。

在全球艺术中心的纽约,在这个春天,中国的当代艺术更是面临困境,中国当代艺术的热潮似乎已经过去,纽约的几家拍卖公司基本没有中国的当代艺术家作品拍卖,各大美术馆展览,除了Moma里有典藏的两三件中国当代艺术家作品参加联展,以及佩斯画廊正在举办仇小飞个展以外,纽约几乎看不到中国艺术家的作品,纽约的中国热,已经完全退潮。

张大千《桃源图》

看到中国当代艺术被国内、国际社会整体性抛弃的时候,有很多人非常高兴,就是中国的那些保守派和国粹派。但遗憾的是,中国当代艺术的全球性溃败,并不是传统文化艺术的胜利,更不会让中国的传统文化艺术发扬广大,而是让传统文化艺术更深一步的陷入低迷。在当前的国际社会中,我们看不到哪一个国家是通过保守的传统艺术在国际上获得影响力的。有人说,现在中国的古代艺术拍卖多火爆呀,张大千他们都过几个亿了。关于这个问题,我要说两点,首先,自古以来,收藏市场都是热衷于过去年代的艺术,今天如此,过去也如此。比如在董其昌的时代,董其昌本人的作品也不是很好卖。他也是靠帮很多富商做古董字画的鉴定和中间商,说白了,董其昌就是当时很多富商的收藏顾问。所以,张大千这类的传统艺术被市场追捧,并不是文化、思想层面的社会化胜利,只是传统收藏市场的必然规律。第二个要说的是,在纽约的苏富比、佳士得、邦瀚斯三家拍卖公司的中国古代艺术拍卖现场,除了拍卖师还用英语叫价以外,全场都用中文交谈,场子里基本没有什么老外,清一色的都是中国人。拍卖结束因为银联卡一次只能刷7万美金,结账的人潮排队到大门以外并能持续一天,堪称纽约的街头奇观。这第二个现象背后深藏的含义,还是留个朋友们自己去思考吧。

我们现在面临着巨大的难题,至少在中国当代艺术的此时此刻,我们怎么办?事实上,从两千年以后,中国的当代艺术已经失去了它的社会批判性和文化反思的内在力量,完全妥协于商业性的创作,成为表面精致,内在空虚的装饰品,至少在目前,我看不到有几个当代艺术家对社会现状提出深度反思的,具有反省力的作品。

同样,我不仅坚持当代艺术需要对社会现实做出切肤之痛的有力批判,同样要兼顾文化反思,仅仅做出游离于艺术史发展脉络之外的社会学、意识形态的浅层批判,已经丧失了价值,甚至成为一种为了换取商业利益的表演秀。实际上,从90年代开始的中国当代艺术家,在今天看来,绝大多数都是一种机会主义者的商业表演,他们在今天已经名誉扫地,在当代艺术的学术层面,已经彻底破产。

下面我来回顾一段历史,看看在相同的历史遭遇的社会中,是如何产生截然不同的当代艺术的结果,为什么他们成为影响西方、甚至全球当代艺术的一股重要力量。

有一个国家,在一个精英荟萃的大学,发生了针对不公平教育制度的示威活动。学生的抗议活动席卷了大学校园,接着爆发了反腐败的示威和抗议。很快,抗议活动以燎原之势燃遍全国。抗议的学生要求言论自由,反对高校教育的专制系统,甚至扩展到对国家体制的批判。这次学生运动对国家政局和体制产生了的最强烈冲击。

大家听着是不是很熟悉,实际上我说的不是你认为的那一段难忘的历史,而是发生于1968年到1969年的日本,在长达两年的示威、抗议运动中,日本的美术家联合抗争协会与多摩美术大学的学生发出了“向艺术家的建议”,他们号召争取自由,摆脱现行媒体的控制,反对日本资本主义。他们认为日本代表了亚洲的帝国主义。艺术家们还发出了激进的建议,应该摧毁美术机构如东京双年展、东京市立美术馆、国立现代美术馆和官方艺术沙龙及艺术家协会为代表的体制化的艺术堡垒。

这时我要特别强调的是,当时的抗议运动既挑战日本社会的权力系统,又要摆脱美国的控制以求获得政治自主权。事实上,这个目标的背后蕴涵着日本人在战后的思想觉醒。

自明治维新以来,日本艺术在“吸收”或“融合”上一直“追随”欧美前卫派,而到了20世纪60年代末“物派”的出现使这种现象发生了变化。“物派”转向探讨艺术的亚洲化问题。“物派”的思想既不属于反西方,也不是一种回归传统。而是恰恰代表了一种,以民族文化主义的热情,去解构宏大的现代主义思想。

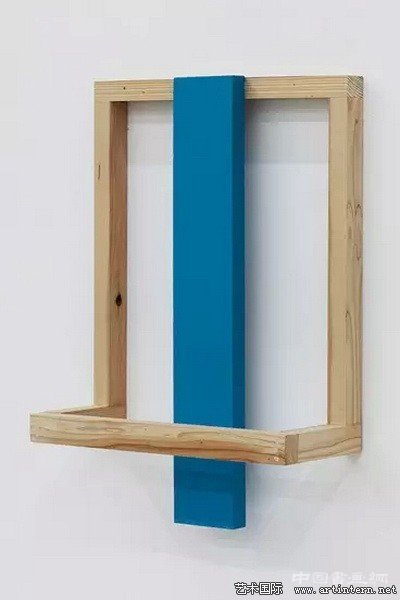

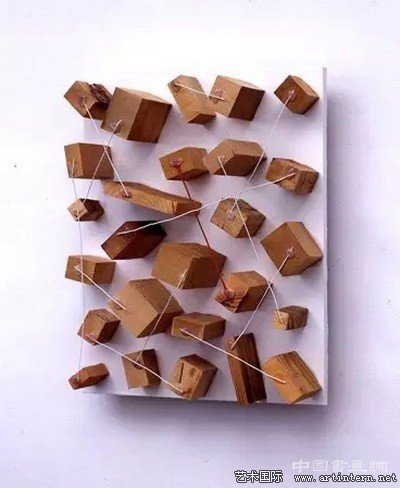

菅木志雄作品

“物派”的产生呼应了20世纪60年代日本艺术、文化、社会和政治的语境。当时,大多数“物派”艺术家都是在这种文化背景下。佛教和道教提供了一种方法论,它被艺术家应用于具体的艺术实践。“物派”艺术家们拒绝以任何派生的、象征性的或是异域的方式使用东方概念。菅木志雄深入研究了大乘佛教,大乘佛教的中心宗旨强调万物皆互相依赖,而存在本身并不存在虚空。他将一种抽象的逻辑引入艺术实践,但决不是一种表达方式的来源。在1960年代和70年代的众多艺术流派中,菅木志雄一直站在国际艺术的前沿。

这就是我今天要表达的思想,在一个特殊的社会环境中,中国的当代艺术家如何面对现实,绝不是像90年代的假当代艺术家那样,进行简单的意识形态批判的表演,而是回到我们自身的文化脉络,发展出既不等同于西方,也不是简单回归传统,而是全新的、内生的文化体系。