达利画的是什么?

来源: 作者:

经常有人将达利的作品与“梦境”联系起来,仿佛达利画的就是他的梦境。但其实,达利对科学极感兴趣。如果我们把达利的创作分成几个阶段的话,那么达利艺术创作的多数时间都是与相对论、量子论、核物理学和分子生物学等科学理论有关。只有第一个阶段,似乎是受弗洛伊德的影响,而这只是达利一生所创作的作品的一小部分。

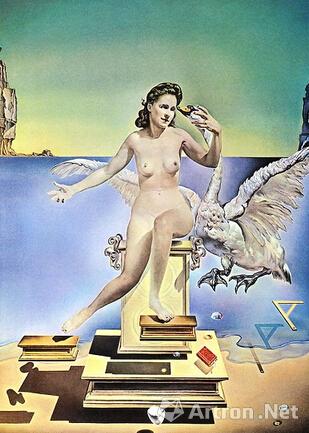

达利作品《原子的丽达》

经常有人用“梦中的画与画中的梦”来描述达利的作品,仿佛达利画的就是他的梦境。其实,不是这样的。达利的老乡,西班牙巴塞罗那的两位大学教授埃利纳·冈蒂奥拉(Elena Guardiola)和约瑟厄·贝诺斯(Josep-E.Banos)指出:“达利(1904-1989)对科学极感兴趣。1930年代,他的兴趣主要集中在双重影像与幻觉; 1940年代他转向了普朗克的量子论,并于1945年后开始了他的核物理或原子物理时期和核神秘主义时期;在1955 至 1978年这段时间,他的作品深深地受到遗传学,特别是DNA及其结构的影响。”如果我们把达利的创作分成几个阶段的话,那么达利艺术创作的多数时间都是与相对论、量子论、核物理学和分子生物学等科学理论有关。只有第一个阶段,即早期30年代的“双重影像与幻觉”阶段,似乎是受弗洛伊德的影响,而这只是达利一生所创作的作品的一小部分。就他早期的这部分作品而言,也深受爱因斯坦的相对论的影响,如盖文·帕金森(Gavin Parkinson)就认为:“虽然爱因斯坦的相对论在1920年代很快地就变成了安德烈·布列东的枝节问题,但相对论还是于1929年被引入了达利的超现实主义的、相对论和心理学的杂合的壮观作品中”。

1905年,爱因斯坦创立了相对论,而达利就出生于相对论诞生的前一年,仿佛上帝刻意安排达利与相对论的相遇。1931年达利创作了他那最著名的作品《永恒的记忆》。可以说,作品中的软表就是相对论时空的一个象征。这个象征是达利对于我们曾经固守的宇宙秩序观的崩溃所作的超现实主义沉思,是对爱因斯坦相对论的艺术表达。在达利看来,机械的,生硬的、坚固的物体是他的天敌。时钟要么是软的,要么就根本不存在。达利在“神秘主义宣言”里讲道:“既然相对论用以太废黜了这个宇宙的基础,使时间回到了已由赫拉克利特说过的——‘时间是一个儿童’——相对位置上,并且达利在画他的著名‘软表’时也描述了这个时间位置。”这里的“时间是一个儿童”就是意指时间的不确定性。后来他又创作了许多与时间有关的作品,如青铜雕塑《记忆的持续》、《马鞍与时间》等都试图在表明时间的相对性,时间是可以改变的。达利的作品告诉我们,时间不只是表现于时钟的刻度上,还取决于人们观察它时的感受。达利在检验人们如何观察时间和速度。在达利的观念中,时间是在空间中流动的,时间的本质是它的实体柔韧化和时空的不可分割性。相对论是达利的艺术创作的制胜法宝,它使达利摆脱了任何形式和内容的限制与束缚,大胆地去表达和揭示时间的不确定性。达利对空间上的相对性也作了艺术表达,如《不可知论的象征》就是经典的“黎曼空间”。在“双重影像”时期他创作了《面部幻影和海滩水果盘》、《偏执狂的面孔》、《达利幻觉中的林肯》、《那喀索斯的变形》、《三个爆炸的斯芬克斯》、《威廉·退尔》、《毕加索的肖像》、《十字架上的圣约翰基督》等众多作品。牛津大学艺术史系的马丁·凯姆就认为,在达利的《十字架上的圣约翰基督》中,钉在十字架上的耶稣的形象是对超验的或四维的空间的探索。对于这幅作品,普通人喜欢的也许是画面的宗教色彩,但画面真实表达的却是四维时空,已经成为达利所创作的科学与宗教相结合的经典作品。

量子力学是达利创作灵感的另一个来源。在1930年代,达利的精神之父是弗洛伊德,到了1950年代,外部世界已经超出了心理学的范畴而进入量子力学时代,达利的精神之父又变成了海森堡博士。达利对海森堡的“测不准原理”特别感兴趣。量子力学告诉达利,原子里面还存在着原子核、质子、中子等等,这些微小的物体都是浮在“空中”的。达利希望通过海森堡的新方程式把量子力学的观念引入他的作品。于是达利的作品出现了断裂、破碎、非连续、漂浮等形象。他认为,质子、反质子、光子、π介子、中子,这一切基本粒子之所以有其奇妙、超美感的能量,全来自于他们的非连续性。达利曾兴奋地讲道:“我希望借着这π介子与凝冻而不确定的微中子,画出天使与现实的美。我想要尽早完成之。”这时期的作品多是创作于1940年代至1950年代核子神秘主义时期,如《原子的丽达》、《核子十字架》、《天鹅羽毛在原子内的平衡》、《利加特港的圣母》、《反质子升天》。美术史上有许多人画过“丽达”这个题材,达·芬奇和米开朗琪罗的作品比较写实,塞尚的作品带有明显的印象主义技法,而达利表现的则是物体的漂浮性。达利此时已经有意识地根据物理学关于世界的看法来处理画面,画里的每一件东西都漂浮在半空中:丽达浮在一个台座上而不是坐在上面,天鹅也没有触及她,连那些涌向台座上的浪花看上去与海底也并无关联,字母、书籍、水滴等也都是漂浮着。表面上看,画面营造出的是独特的幻想空间,实则是量子物理学观念的艺术表达。这是一幅新物理学与古典美学相结合的名作,具有明显的量子力学的特征。《原子的丽达》的创作还受到法国数学家勒内·托姆的微分拓扑学和突变论的启发。微积分学一般只考虑光滑的连续变化的过程,而勒内·托姆的微分拓扑学和突变论则研究跳跃式转变、不连续过程和突发的质变。

上一页 12 下一页