李笑男:形象的焦虑——论马修·巴尼的影像

来源:中国书画网 作者:网络

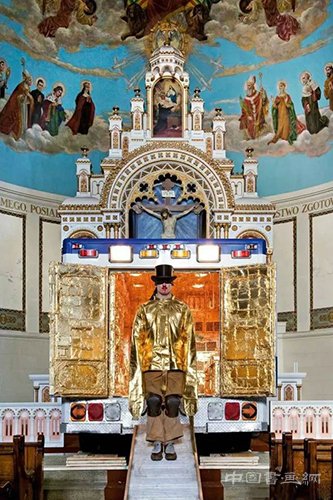

马修·巴尼 《重生之河》剧照2014

2016年9月,马修·巴尼历时8年筹备与制作的新片《重生之河》在中央美术学院美术馆放映,这是该片2014年美国纽约布鲁克林音乐学院首映以来,第一次在亚洲公映。自初次放映以来,这部影片引起了评论界的极大争议。除了作品意义的晦涩难懂,形象的极度泛滥被评论为“一场放纵的马拉松”,而挑战观众承受极限的是,这部长达6小时的片子充斥着粪便、体液、腐烂的动物尸体,以及怪诞的性爱场面,很多评论家认为这只是“纯粹的恶心”。这部影像长片套嵌了古埃及神话、诺曼·梅勒的小说《古代的夜晚》、美国后工业城市与汽车工业发展史等诸多结构,并且融合了影像、装置、行为、歌剧、民谣、地方音乐等诸多艺术形式,形象背后庞杂的指向和意义的不透明性的确容易让人感到不知所措。然而,不可否认的是,马修·巴尼的作品总是释放出一种难以名状的力度与魅力,诱惑着观众去接近和进入作品。

作为最具争议性的当代艺术家之一,马修·巴尼也是最具国际知名度的当代艺术家之一。1967年,巴尼出生于美国旧金山,高中的时候曾经是橄榄球运动员,上大学之前还当过模特。后来就读于耶鲁大学医学院预科班,当时的理想是成为一名整容医生。或许是因为艺术家母亲的影响,在耶鲁医学院就读期间,巴尼开始对艺术产生兴趣,并且成功转入艺术系继续学习,于1989年毕业于耶鲁大学艺术专业。巴尼著名的《描绘约束》(Drawing Restraint)系列中的第一件作品就创作于1987年,那时候他还在读大学。大学毕业之后,马修·巴尼迅速进入创作状态,于1991年在旧金山现代美术馆举办第一次个展,并引起艺术界的注意,开始在欧洲频繁巡展。整个90年代,马修·巴尼成为众多艺术奖项的热门候选人。1992年,巴尼携《奥托轴》(OTTO Shaff)参加第九届卡塞尔文献展;1993年和1995年连续两届参加惠特尼双年展;1993年,受邀参加第48届威尼斯双年展,赢得了欧罗巴奖;1996年,获得古根海姆美术馆颁发的雨果大奖。1994年至2002年,创作的五部系列作品《悬丝》(Cremaster)引起很大轰动,并在世界各地各大美术馆进行展映。2005年,巴尼应邀在日本金泽的21世纪美术馆举办个展,完成了作品《描绘约束9》,该影片参加了2005年的第62届威尼斯电影节。40岁之前,马修·巴尼几乎参加了所有重要的国际性当代艺术大展,并且完成了代表性作品《描绘约束》(1987年至今)系列17部作品,《悬丝》系列(1994—2002)五部长片,《重生之河》(2008—2014)三部长片,其中还包括许多其他的影像作品和装置、雕塑等。这些作品中不少堪称“鸿篇巨制”,从规模到制作都以大量的工作为前提,没有过人的精力和创造力是难以完成的。

马修·巴尼 《重生之河》剧照2014

马修·巴尼的作品拥有难以名状的力度,如同一位形象的炼金术士,他收集当代一切可资利用的形象,并在这一基础上不断生产出新的形象,其创造力似乎无穷无尽。他的作品涉及绘画、雕塑、装置、摄影、行为、文学、音乐、歌剧、建筑、设计、服装造型等一系列艺术领域,援引与挪用历史、宗教、神话、仪式、生物、地理、物理等相关的知识与系统,在超现实主义的句法结构之上不断替换与增补,直至无穷。其作品具有强烈的后现代特征,是图像转向背景下艺术生产的典型。如果说现代主义艺术的出发点是从其整体化追求出发,那么,在后现代的视觉统治时期,其特点则是从视觉出发,呈现出一种图像之间相互挪用、纠缠与替换的状态。这种混乱的状态不仅是所指的缺席,甚至是意指过程和意义的消散。米歇尔(W.T.J.Mitchell)将当代视觉表征的特征定义为“焦虑”,因为这些形象激发了观众质疑视觉表征之性质的回应。“形象就像活的有机组织……是有欲望的事物(例如胃口、需要、要求、冲动)。”〔1〕形象本能的需要介入,在后现代状况中,它们介入的方式极其多样。形象寻求探讨形象与观念,形象与观众,形象与其他形象之间的联系。马修·巴尼的作品正是这样一个时代的表征。

马修·巴尼的作品,一方面,作为超现实主义的追随者,其魅力之源与超现实主义的“震撼之美”具有同构性,其形象蒙太奇的实现过程与超现实主义异曲同工,但其形象生产的效率与复杂性早已不可同日而语了;另一方面,在图像转向的时代,既然我们所面对的一切事物都作为形象〔2〕出现在我们面前(不论是自然、性还是政治),生产形象的机制在晚期资本主义时期形成的“景观世界”中就显得十分可疑〔3〕。那么,马修·巴尼的作品是如何在超现实主义的句法结构之上进行当代的拓展的?在当代语境中,如何让形象的生产摆脱“景观社会”的操控?有没有一种方式去释放或者解放生产形象的想象力,让它重新回归到人的手上?本文试图去分析马修·巴尼的作品与超现实主义的内在相关性及其当代发展,为难以把握的巴尼作品提供一个理解的基本方向与视角。

“超现实主义”的当代变体

马修·巴尼作品中的形象与意义固然让人眼花缭乱,摸不清头脑,但作为一位超现实主义的忠实追随者,巴尼作品的基本结构始终保持着与超现实主义的紧密联系。这种联系也是我们理解巴尼作品复杂性的一把钥匙。与超现实主义前辈一脉相承,巴尼将形象生产与“驱力”建立直接联系——超现实主义领袖布勒东将流淌自潜意识等非理性领域的形象生产方式称为“书写性”——源自于性的压抑与释放动力机制,“潜意识写作和梦”是形象生产机制可靠性的保障。〔4〕当然,布勒东将超现实主义运动与前卫艺术的左翼运动内在的统一起来,并赋予其反资产阶级的意识形态背景;而马修·巴尼对此的态度则并非如此清晰。〔5〕在驱力结构这一点上,巴尼并没有为这种源自驱力的形象“书写”提供一个意识形态的模板,而是试图消解那些“将想象与精神再现为形象”的观念,将形象归还与原始生物性的同时,也祛除了形象背后的幽灵——精神性。

精神分析理论中的“驱力”结构是巴尼作品的基本结构与起点,这一结构在巴尼第一阶段作品《描绘约束》系列中体现为反复重演的“抑制—释放—创造”循环。“驱力”(利比多)内在于超现实主义的“书写性”之中,并由“书写性”所释放。《描绘约束》的前几部作品中,马修·巴尼以自己运动员的经验探索身体与建筑(内部与外部)、肌肉的抑制收缩与能量释放间的关系。其中《描绘约束1》记录了他在工作室中用绳索、胶带等束缚物将身体捆绑起来并竭力冲破束缚,在画纸上描绘出图形的过程。这件以行为表演为主要形式的作品中包含了力比多抑制与释放的隐喻,束缚与摆脱束缚的过程留下某些痕迹。这一斗争的痕迹被巴尼理解为艺术创造的结果——即绘画,它不是某种目的论推动下的产物,而是作用力角逐形成的过程与痕迹。在弗洛伊德对于达·芬奇的分析中,他通过达·芬奇的一个幼年幻想提出驱力的压抑机制的变形——升华,并将压抑的升华解释为艺术创造力的根源。〔6〕在巴尼的《描绘约束》系列中,创造的结果作为某种知识的形式被理解为非永恒性的,可被反复修改和再发展、始终处于变化过程的“描绘约束”。1987年至2010年,巴尼一共创作了17部《描绘约束》(Drawing Restraint)主题的作品,以一种复调的结构重申和深化“压抑与释放”这一精神分析领域的心理动力机制原型在身体性、社会和文化中的变体。驱力结构与超现实主义“书写性”的关系在于,前者是后者的前提和动力机制,来自潜意识领域的“自动书写”是让形象免于受到理性权威或者知识的绑架。尤其是从《描绘约束7》开始,巴尼在作品引入了叙事,对于整个人类文化的各类形象进行综合性的组构之后,这种超现实主义意味的“书写性”则更加充分地表现为形象与“神话”结构之间的调情。

巴尼的作品频繁引用“神话”语句,其中包括人类学、神话、宗教文本,他所熟悉的医学、体育、生物、地理也与艺术史的内部建立广泛的联系。他的作品如同一个大型拼贴形成的自动书写,与此同时,它又是具有视觉性的。视觉性与书写性这对看似矛盾的倾向是如何在影像艺术中内在地达成一致的?“震撼之美”是如何在这些作品中形成的?罗莎琳·克劳斯对于超现实主义摄影的看法中提到的前卫蒙太奇逻辑对于巴尼作品内在结构的理解非常有价值。

超现实主义者要抵制的是作为再现的视觉形象的欺骗性。这种欺骗性与权威性相连,基于视觉形象对位认同结构〔7〕,这一过程始于文艺复兴时期的透视法作为一种视觉表征范式开始行使理性灵魂的权力。正是通过写实的再现与潜意识自动书写并置所形成的“震撼之美”——即“不可思议之美”——超现实主义得以揭穿视觉形象自身的不透明性。超现实主义的理论旗手和灵魂人物布勒东以“视觉的直接性——可以说是知觉的自动主义——来对照思考的、预谋的、反思的状态”。〔8〕超现实主义的视觉性与非理性相联系,与现代主义的理性相分离。超现实主义者认为视觉的野性是好的、纯粹的、未经推理污染的;而理性的计算则是控制的、堕落的、不好的,也是布尔乔亚的。“书写”的真实性来自知觉的直接性,布勒勒东创造性地将超现实主义的“书写性”与“视觉性”在前卫蒙太奇的结构中统一起来。这也是“震撼之美”的魅力核心。

前卫蒙太奇的结构是“震撼之美”形成的方法之一。克劳斯认为,在超现实主义摄影中,通过图像制作的真正结构——蒙太奇——“书写性”在作品中被描绘出来。〔9〕蒙太奇通过并置达成,包括图像与图像、图像与绘画、图像与文本的并置。“如果摄影,在文本或标题的影响下,表现的不只是它展现的真实,而且是这个事实所表现的社会趋向,那么这已经是一件摄影蒙太奇”〔10〕。超现实主义摄影通过将真实组构成符号,把原生事物转化为能指的形式;或者将“呈现”转变为不在场,成为“再现”,成为“间隔”〔11〕,成为“书写”。当真实被再现为经验,就构成了“震撼之美”的概念。正是在这个意义上,自然被骚动成一种书写,视觉性与书写性在超现实主义内部获得了统一性。

超现实主义意义下的“书写”,或者说“自动写作”是比视觉的蒙骗更加真实的东西。思想不是一种再现,它对心智而言是完全透明的,他是直接的经验,不受符号的距离与外在形式的污染。但它欢迎再现与符号,这是超现实主义“震撼的美”得以实现的关键,是超现实主义中最具魔力的概念。在马修·巴尼的作品中,其作品最具魔力的核心也正是这一吊诡的逻辑。巴尼的形象是能指,而不是存在,他通过在基础的驱力结构中套嵌入不同的文本形象,并将之并置形成矛盾运动,以一种几乎让人眼花缭乱的再现方式完成超现实主义摄影的单次动作的“蒙太奇”手法,形成鸿篇巨制的“震撼之美”。

马修·巴尼 《描绘约束9》剧照2005

以马修·巴尼的《描绘约束9》(2005年,143分钟)为例,这是该系列中影响最大的作品。该作品是应日本金泽二十世纪美术馆的邀请为日本长崎和广岛原子弹爆炸60周年进行的创作。巴尼研究了大量的日本历史和文化、宗教信仰与社会生活的历史,在情节设计上参考了1945年之后日本饥荒导致的捕鲸政令。当时麦克阿瑟将军允许将二战中的部分军舰改装成捕鲸船用于捕鲸。拍摄地点即是位于长崎的改装捕鲸船“日丸号”。与这一政令直接相关的是日本的捕鲸历史、道神教传统以及相信鲸是人类祖先的神话。发生在日丸号上的事件由两条线索构成,一条是由凡士林浇铸而成的雕塑“大地”从成型到冲破边界,获得释放并淹没茶室的过程。凡士林是巴尼作品中的代表性符号,相当于他的老师博伊斯作品中经常使用的“油脂”,本身代表着与能量有关的意向。在这个故事中,凡士林作为一种石油加工的副产品,曾经也可以从鲸鱼脂肪中获得提取。当然,这些鲸鱼也用来作为食物。“大地”雕塑线索演绎的是驱力的压抑-释放结构,这一图式是巴尼称之为“场域徽章”的LOLO,在多个作品中出现过。另一条线索是男女主人公在“日丸号”上结成伴侣的过程,由巴尼本人和他当时真正的妻子比约克扮演。这二人在被释放的凡士林淹没之后,相互割下对方的腿部,变成鲸鱼,回归到人类祖先的状态,游向大海。这里“大海”的意味不由得让人联想起来弗洛伊德所说的潜意识的“海洋”,在另一个层面上,他们的释放体现在回归到原初的未分化状态,意味着绝对的无压抑和自由。

整个影片挪用了日本文化中道神教的仪式、神话、社会历史、事件,并将之嫁接于长崎的海湾之上,在形象的背后嵌入了数个结构。这些被组构的结构来自挪用的文本,正如布莱希特所言,“关于结构,一幅摄影几乎什么也没有说……因此必须积极地构成某种东西,某种认为的、装配的东西。”〔12〕对于影像来说道理是一样的。形成前卫蒙太奇结构的关键在于重新人为的组构,以便让真实的再现在互文结构中形成跳跃性与间隔,而间隔的产生可以切断或错置真实的片段。间隔表示在真实的同时性经验中的一种断绝,一种造成连续性的断裂。间隔不仅意味着意义的外部界限,比如一个能指结束,另一个能指开始。间隔更内在地被理解为意义的前提。〔13〕通过前卫蒙太奇的结构,马修·巴尼的形象生产成为关于世界的自动书写,它是连续不断的符号的制造。如果说知觉直接导向真实,而再现则与真实保持一种难以沟通的距离,那么,真实只能以一种替代的形式呈现,通过符号代理。马修·巴尼的影像并非真实的诠释,它是作为被建构、被符号化、被书写的真实的呈现。结合所有超现实主义作品的共同本质的是“视自然为再现,视物质材料为书写的经验”的蒙太奇逻辑。这一逻辑在马修·巴尼的作品中呈现为形象与文本之间的矛盾运动以及意义的形成在形象中不断延宕的过程,也是形象不断生产的过程,这也正是形象所蕴含的焦虑。

知识作为争议的过程:神话及其他

巴尼影像作品的拼贴文句结构让图像具有“书写性”与“震撼之美”。从20世纪初的达达主义开始,现代主义艺术中的左派前卫艺术就通过对边缘的、非艺术性的表现和展示形式,通过与众不同的低劣或短命的商品有关联的其他社会集团临时拼凑的形式,去发现、更新,或重新创造自身。前卫蒙太奇本质是将形象作为现实的一种索引——“超现实主义摄影利用与真实世界的特殊连接,因为摄影是真实世界的一种印记,或转印。它是一种摄影化学过程造成的行迹,与世界中的事物有因果关联,与世界的关联如同指纹足迹或冰冷的在桌子上留下的水印。就技术符号学而言,绘画是图像,而摄影是索引”〔14〕——并在这种索引中,完成潜意识的自动“书写性”。它和精神祛魅的关系在于,形象的书写所形成的魅力自身具有自我解构性。在频繁的形象引用与生产、循环的过程中,这种魅力成立的同时就否定了其自身。这种索引式的蒙太奇结构在马修·巴尼的作品中体现为神话结构与视觉形象之间的矛盾运动,在于他并不给出僵化的结局,意义时刻处于被捕捉与逃逸的过程中。这一结构指出的问题是,知识作为争议的过程,而非权力中心。

从《描绘约束》系列的第7部开始,巴尼开始将神话结构引入到作品之中。驱力系统的隐喻开始在神话结构中继续生长、繁殖,成为一种“驱力”与知识系统相互渗透的多重结构。这也是巴尼将叙事引入到影像艺术的开始。神话作为一种知识结构的原型被巴尼在后来的创作中反复重申。应用米歇尔对于形象的理解,形象不仅包含视觉的形象、感知的形象,还包括精神的形象和文字的形象,也正是在这一阶段,马修·巴尼的作品中的形象开始呈现出极大的丰富性与复杂性。

《描绘约束7》创作于90年代初,参加了1993年惠特尼双年展并且引起艺术界的瞩目。该作品挪用了古希腊神话中关于萨提尔与太阳神阿波罗比赛吹笛子,结果触怒神灵被剥皮的故事;但巴尼将故事发生的场作转换到当代美国的一辆豪华轿车中。萨提尔是森林之神,拥有半人半兽的形象,是性欲的代表。在巴尼的故事中,车后座追逐自己尾巴绕圈的未成年萨提尔预示着未形成性别分化的自给自足的驱力系统,而那对互相厮打,想要在天窗上画出自己的画像,而最终剥下彼此皮毛的成年萨提尔,则似乎隐喻了压抑机制与驱力之间的结构性关系及其结果:绘制图像代表创造,而剥皮则指示着完全释放的不可能性。太阳神阿波罗作为日神精神的代表,也是理性和压抑的代名词,与萨提尔淫邪的神话形象之间的对抗在一辆汽车中被再次重演。汽车的机械形象(可能跟引擎有关)在巴尼的作品中往往意味着与性和驱力相关的主题,这在达达主义时期的杜尚和毕卡比亚的作品中屡见不鲜,如杜尚的《新娘甚至被单身汉剥光了衣服》(大玻璃)和毕卡比亚的《爱》中的巧克力研磨机。它们都生产能量。这辆轿车在夜晚驶过连接曼哈顿岛与周边陆地的大桥和隧道,如同萨提尔穿梭在黑暗的密林之中。

神话作为一种知识系统,被罗兰·巴特理解为意识形态维持其运作的一套符号象征体系,神话结构普遍存在于现代生活之中,尤其是大众文化之中。神话与大众文化的同构性在马修·巴尼的作品中体现为形象与意义之间充满张力与模糊性的摩擦运动。神话结构的应用在巴尼的作品中是十分广泛的。他一方面表现为各地区与文化神话的挪用,如《悬丝3》中,巴尼将凯尔特人的民间传说费欧恩(Fionn)大战芬戈尔(Fingal)的故事改编为一段发生在爱尔兰海两岸的神话,而发生在虚拟的克莱斯勒大厦中的故事则与共济会的传统与仪式相融合,重新改写了共济会关于创造了耶路撒冷所罗门神殿的海勒姆·阿比夫(Hiram Abiff)的故事。根据共济会传说,阿比夫被三个威逼他泄露天机的学徒工用石工工具重击前额而亡。在他的尸体被发现后,所罗门王使他复活。因此,在共济会的入会式上,候选人都要举行一场象征死亡及复活的仪式。在影片中,这一死亡的情节被表现为几辆汽车将一辆汽车撞击至消失的过程。而2004年巴尼为巴西狂欢节创作的《出自泥土的刀片》,则结合了巴西神话讲述了一段有关保护生态环境的故事。

在2014年首演于布鲁克林音乐学院的《重生之河》挪用了古埃及神话文本,并以美国作家诺曼·梅勒(Norman Mailer)1983年的小说《古代的夜晚》(Ancient Evenings)为基础,将古埃及转世轮回的故事重新构造为作家诺曼·梅勒的当代轮回故事,并将三次重生分别放在美国三大城市——洛杉矶、底特律以及纽约的语境之中。巴尼将古埃及神话与美国的汽车历史相联系,整片的三个部分分别使用的三两汽车代表主角:1967年的克莱斯勒帝国、流行于上世纪80年代的庞帝亚克火鸟和一辆2001年的福特皇冠警车。作曲家乔纳森·彼得勒(Jonathan Bepler)担任了整部片子的音乐制作。三个部分拍摄的时间分别为2008年、2010年和2013年。每次重生的时候,主人公都要爬过一条充满粪便等污秽之物的长河。

诺曼·梅勒曾经在《悬丝》中出演过哈利·胡迪尼的角色,《古代的夜晚》主要围绕一位古埃及祭司通过“粪便”在妻子腹中三次重生的故事,以不同的重生之人的视角讲述3000年前古埃及的生活图景。梅勒将古埃及神灵的狂想、法老王的生活以及宫闱往事重现,这种疯狂的想象力与马修·巴尼有着几许形似。〔15〕巴尼用了8年时间重新阐释梅勒的故事,将不同时空中的神话与文本汇集在当代美国后工业图景之中。关于赛特、欧里西斯、伊迪丝诸神的纠葛在当代城市中重演,被赛特分成13块的欧里西斯由一辆被毁坏的汽车所取代;缺失双脚的运动员艾米·姆(AimeeMullins)扮演欧里西斯的妻子——女神伊迪丝,她以警察的身份打捞到破碎的欧里西斯,并且完成了性交的仪式。

古埃及神话线索之外的另一条线索是作家梅勒因为要成为海明威式作家而三次寻求重生的过程。演出者中名流云集,主人公数次行走于充满粪便的下水道,藏身于被剖腹的怀孕母牛的身体之中,周身布满粪便。排泄物在新的结构中与生命物质的流淌有关,与重生有关,与性和驱力有关。它有时候被粪便、体液所隐喻,有时候也被表现为水银或者精子。在长达七个多小时的长度里,马修·巴尼将数个叙事结构与基础的驱力结构相互嫁接,将不同时空的精神形象具体化为令人震惊的景观与形象,生产出一座意义的迷宫。在其中我们看到数层结构交叠的复杂形象系统,它们的指涉之广泛与庞杂正是图像时代的表征。

马修·巴尼挪用的知识系统还包括科学系统,他大量引用生物学、地理学、物理学等学科知识的原型,重新组构作品的形象。比如《悬丝》〔16〕系列。这五部以电影胶片媒介拍摄的影像艺术作品完成的时间顺序分别为:《悬丝4》(1994年),《悬丝1》(1995年),《悬丝5》(1997年),《悬丝2》(1999年),《悬丝3》(2002年)。其整体结构循环叙述了胚胎从性别无差异的状态发展到最终性别确定,再由死亡转化、释放,循环到无差异状态的自由状态。《悬丝1》呈现了性别无差异的状态,其中漂浮在运动场上的飞艇象征着上升的提睾肌;《悬丝2》代表有机体对性别分化的抵抗;《悬丝3》演绎这一抵抗与矛盾的推进运动;《悬丝4》矛盾对抗原型上升力量与下降力量的角逐;《悬丝5》作为结局,以不可抵挡的下降力量隐喻睾丸滑进已经发育的阴囊里,从而最终确定了性别。巴尼在这五部作品中基于各自的发生地与引用的神话文本为基础,幻化出层出不穷的形象的盛宴,让这些形象的意义始终处于漂浮的状态之中。

另外,对于神话结构的挪用也包括大众文化领域的神话,如《悬丝2》重演的是美国史上第一位被行使死刑的杀人犯加里·吉尔摩(Gary Gilmore,1940—1977)的故事。吉尔摩的事件给当时社会造成了很大影响,成为媒体的热门话题,他的生平也成为文学、电影等艺术作品的创作素材。梅勒1979年完成的小说《行刑者之歌》即以吉尔摩的故事为蓝本。在《悬丝2》中,梅勒饰演吉尔莫的祖父霍迪尼——著名的逃脱魔术大师。巴尼以蜜蜂为隐喻将吉尔摩父母交媾的情形与蜜蜂交媾相类比,交媾之后父亲即死,而祖父霍迪尼则以这种方式同即将出生的吉尔莫合二为一:作为驱力隐喻的吉尔莫和隐喻压抑释放的霍迪尼在未来的故事中继续进入到吉尔莫杀害加油站女友的过程中,以斗牛表演为形式展现的行刑过程成为整部片子的高潮。

事实上,马修·巴尼的作品远非文字所能描述,巨量的形象与细节背后都开启一扇通向精神意义的大门。这些意义的建立依赖我们的历史与当下情境之间的蒙太奇跳跃。这些形象在不同的“神话”相互套嵌的结构中之意义到底为何?这似乎是没有任何定论的。我们只能通过巴尼提供给我们的神话结构来进行推断。巴尼的影像作品存在的推论空间远非传统艺术史的风格分类所能概括的,也不是现代主义艺术史中推论空间的类型,需要将之放置于视觉图像时代的符号海洋中探寻。由于我们非常习惯于知识的学习与应用,我们相信视觉形象背后的精神含义,这一结构运动才得以实现。但是知识并非一旦形成就成为真理。知识如同巴尼在《描绘约束》系列中的“绘画”行为一样,它是实践、争论和异议发生的场域,而非某种自然未加中介的再现。巴尼影像作品中的形象始终处于某种不透明性之中,这也是很多人对于巴尼作品抱怨的原因之一,它造成非常多的费解和难以锚定的知识点。

巴尼作品中形象的不透明性提示了打破知识权威性的策略。这是为什么我们在巴尼的作品中只能捕捉到知识的表象,却始终找不到它们背后的稳定所指。知识的特权在巴尼的作品中已经在图像的狂欢中被消解掉了。巴尼试图重新占有生产形象的想象力,前提是他明确地认识到形象在当下是如何获得控制我们的力量。马修·巴尼的作品是知识的不确定性的表征,但他使用的策略并非直接去表达这一点。知识的不确定性是在寻求知识确定性之不可能中实现的。巴尼以超现实主义蒙太奇的逻辑去重新组构和装配形象与知识之间的相关性。我们在这种关系的建立之中,感受到知识的不确定性和形象背后精神权威的虚无。这种艺术的策略让我们联想到安迪·沃霍尔的作品,我们在他扁平化的印刷品中看到玛丽莲·梦露,我们看到的不是梦露魅力的实在性,我们看到的是人人都能成功15分钟。我们在巴尼的作品中看到的并非什么艺术的真知灼见,而是这种真知灼见的不可能性。

“拟真”的生产

马修·巴尼后期影像作品都以电影的方式进行生产,他提出“综合艺术”的说法,其中融合了绘画、雕塑、装置、影像、音乐等多种媒介,涉及从化妆、造型、服装、制景、声音等众多领域的技巧,自由地穿梭于不同时空的知识系统与形象之中。每一场喧嚣的演习似乎都在提示着我们“拟真时代”艺术作品的特殊本质。巴尼用这个时代最具代表性的方式在生产形象。他善于引用西方好莱坞电影语言与类型片风格,如《悬丝1》中对于好莱坞歌舞剧元素的引用,《悬丝2》中吉尔摩的作案情节是对于典型的美国西部片的风格的戏仿,《悬丝3》运用了广为流行的僵尸电影元素,《悬丝4》中运用了美国公路电影的语言,《悬丝5》则借鉴了歌剧电影的呈现方式。距离最近的《重生之河》则从头至尾采用了歌剧的形式演绎,杂糅不同地区与文化中的音乐与表演风格。马修·巴尼作品中的形象系统从来不是自然的模仿,也不是完全个人的创造,而是来自能指的参照系。鲍德里亚称这种模仿为“拟真”,称这种方式为:“通过图像来探索世界的无意义性,并且通过赋予世界无意义性的图像,添加真实或者超真实的幻觉。”〔17〕鲍德里亚曾经提出过“拟像”的三个阶段:第一个阶段是模仿自然的仿造;第二个阶段是现代主义所代表的生产阶段。生产模式导致的是普罗米修斯式的目标,想要造成永不间断的全球性扩张,以及某种能量的无限解放。现代主义不是按照自然的规则仿造自然,而是生产出与自然不同的秩序,制造出人为的有用性来构序世界。在这一阶段,人创造了经济价值存在的王国,却在这个物性中迷失了自己。第三个阶段是“受代码支配”的拟真社会。这一阶段依赖的不是上一阶段的价值规律而是价值的结构规律,表现为真实的起源与目的性的颠覆。拟真的本质在于它是按照一定的模式被生成的,所有的一切只有纳入模式才有意义,任何东西都不再按照自己的目的发展,而是出自模式,出自“参照的能指”。自体生成的结构性价值世界因为没有对象和指涉物,所以是自我繁殖的代码关系世界。这一阶段,资本是新的造物主。

对于形象(image)是什么,米歇尔认为:“不仅仅是一种特殊的符号,而颇像是历史舞台的一个演员,被赋予传奇地位的一个在场或人物,参与我们所讲的进化故事并与之并行的一种历史,即我们自己的‘依造物主的形象’被创造,又依自己的形象创造自己和世界进化的故事。”〔18〕他将形象的系谱学区分为图像、视觉、感知、精神和词语几个分支,每一个分支都指代一类形象,是某一知识学科的话语核心。这些知识学科包括心理学、物理学、艺术史、文学批评、哲学、生理学、神经学等等。如果仅仅将形象理解为一种语言,形象作为一种符号则具有欺骗性和不透明性,实际上是掩盖着一个不透明的、任意的和扭曲的在再现机制,是意识形态神秘化的过程〔19〕。那么,马修·巴尼则是有意识地去放大这一符号的不透明性,但又将背后隐藏的意识形态的神秘化的本体抽除,形成一种“形象”的自我生产与循环。这正是马修·巴尼作品中的内在矛盾,这一矛盾幻化为各种结构、故事、版本、形象的堆叠与冲突,其复杂性如同20世纪60年代的安迪·沃霍尔扁平化处理对象一样,是对于时代特征的一种解读与回击。这两种方式中蕴含的都是“以其人之道反制其人之身”的策略。

形象不应机械地被理解为“图画”等物质的图像,而是应该被理解为“相似性”,即灵魂的相似性问题,〔20〕或者精神相似性,目之所及的形象是精神的表征。关于形象,精神相似性与某种物质形象等同的历史导致了形象的权力,将生产形象的想象力置于让人难以信任的境地。而给神秘事物祛魅的最好方式是,当它已经硬化为神秘事物的时候,借由非信仰者从新奇的视角去看待他。马修·巴尼所做的是利用这种精神相似性的结构,通过重复这种结构,并对其进行嫁接、修改、破坏,归还形象本来的面目。这也是为什么几乎每一部巴尼的影像作品背后都有一个神话或者一套系统、话语作为底本的缘故;他也成为有史以来将艺术的触角向知识领域和现实世界涉猎最为广泛的艺术家之一。这些形象的生产,一方面在继续生产神话,与此同时,也在破除神话。这些作品对于精神相似性与物质形象之间的关系进行了广泛深入的探讨。

鲍德里亚于90年代撰写的一批关于当代艺术的文章中,将当代艺术理解为晚期资本主义对于艺术的介入所导致的景观。他将“拟真”时代的艺术表述为:“曝光度、名声而非内容才是新艺术秩序的引擎……批评成了批评的幻景……所有这些都是理念、符号、暗指、概念。通过幻觉找到一种基本的诱惑形式。”〔21〕这种艺术的“失真”是鲍德里亚对于当代艺术的失望,却也恰恰是这个时代无法回避的特征。如果说,“视觉生产要在全球的、无边界的语境中生产和消费,超越许多不同的边界,康德的艺术内在性已经崩溃,只能历史地得到救赎”,那么,当代艺术家是否全无可能摆脱晚期资本主义的生产逻辑?我们并不能非常确信像巴尼这样的艺术家,究竟在多大的程度上受到艺术商品化全球投射的牵制和影响,以至于完全失去真正的自由。毕竟如此规模宏大的作品背后没有资金的支持是难以维系的。但我们从巴尼作品中对于超现实主义“书写性”(以驱力结构为基础)的不断重申中,可以看到,这些来自于能指的模仿生产与人之本能真实性之间连有一根脐带。正如安迪·沃霍尔的作品,我们从单个作品本身或许难以寻找到价值所在,而只能从其整体性中去把握消费时代的特征。马修·巴尼的策略正是应用目前这个时代最具代表性的图像生产方式去反击我们自身,让我们在形象的迷宫中备感焦虑。从这个角度上看,他们都是他们所处时代最具代表性的艺术家,因为他们本身就是这个时代的表征。

作者:李笑男 来源:美术观察