看学院画家热罗姆如何借用摄影描绘东方风情(下)

来源:中国书画网 作者:网络

内容提要:本文以法国十九世纪下半叶学院派名家热罗姆的东方绘画为对象,就这批作品与摄影的关系展开研究。热罗姆的东方画作较前辈画家如德拉克洛瓦在取材及风格上均有较大差异,原因既在于他本人对东方持续的好奇心和深入不懈的考察,也在于摄影在这数次考察中成为其重要的采风手段。在热罗姆据东方之行完成的作品中,摄影或者提供更为准确的讯息,使其画作包含民族学和人文地理的价值;或者成为他区别于传统学院画家重要特征——他将摄影的视野带入绘画,以在场的方式,放弃了古典传统中决定性的理想瞬间,找到了叙事的新可能。

关键词:热罗姆 东方绘画 摄影

图5 古斯塔夫•勒•格雷,热罗姆与友人的合影,银版照片,1848

热罗姆对于新媒介的敏感,或许远胜其学院同僚。早在1840年代,他还在德拉罗什门下之时,同学之中便有人热衷于这项新技术,包括后来成为摄影名家的亨利•勒•塞克 、夏尔•内格尔 和古斯塔夫•勒•格雷 。热罗姆尤其与古斯塔夫•勒•格雷关系密切。1848年,格雷为热罗姆展出于当年沙龙的画作《阿那克里翁》(Anacreon,1848),制作了银板照片。这张照片曾于1857年法国摄影家协会展中出现,可见格雷对此作品之珍视。同在1848年,格雷为热罗姆一众好友拍摄了这张颇为滑稽的合照(图5)。热罗姆是右起第二人,表情复杂地注视镜头,他标志性地发式和胡须终身未变。

图6 巴特勒迪《北非》银盐照片,1855–1856年

《囚徒》为例。这幅全景式的作品使艺术家可以给观众一种木船正在行驶的印象,肯定是参考了巴特勒迪(Frederic Auguste Bartholdi)(注:1834-1904,法国著名雕塑家,作品以美国自由女神像最为知名)在卢克索(Luxor)拍摄的一张照片——地平线上若隐若现的古迹废墟,正如照片中所示(图6)。这种对于幻想中另一世界的渴望——残酷又温柔地融合在一起,温柔的阳光正照亮最粗犷的景致——在介绍给第二帝国的批评家时,一定非常有力。热罗姆与巴特勒迪曾一同沿着尼罗河旅行,到达卢克索时,他被当地风景深深吸引,在写给父亲的一封信中:

我们的旅行愉悦开心得无以复加,每件事都按照计划,除了风向有时变化——但这也在我们计划之中。我们在船上非常舒服,佣人很好,厨子也很高明。我从没想到这的人对我们这么好……太阳从早到晚地照耀。天气绝佳,不冷也不热,只有一天是多云。有钱人应该都会来这里过冬。我想象不出还有比这更好的气候了。

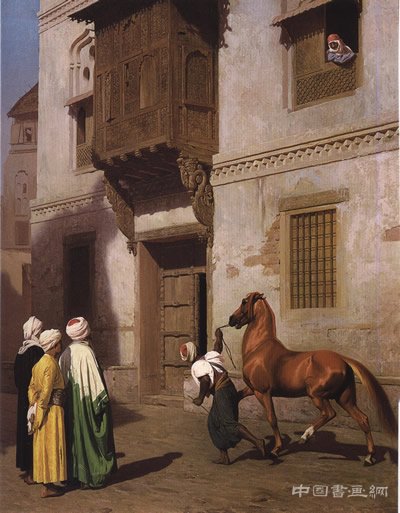

图7 热罗姆,《马市》(Horse Market),布面油画,1867

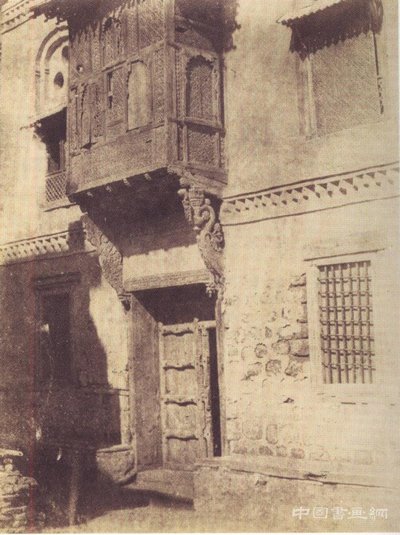

图8 巴特勒迪,《北非风光》,银版摄影,1855-1856

巴特勒迪在1855至1856年间拍摄的大量照片,得益于保存的精良,至今仍是重要的学术资料。法国公共教育大臣曾称赞这些照片 “研究不同地区古迹(埃及、努比亚、巴勒斯坦),记录下主要的建筑、以及最为典型的不同种族。” 热罗姆与巴特勒迪于1855年12月初抵达亚历山大港(Alexandria),与几位朋友沿着尼罗河旅行,直至次年三月。当时尚是美院学生的巴特勒迪应邀同行,热罗姆当时已有名气,足以获得舒适的舱位和周到的照顾。巴特勒迪何时学会摄影不可考,至迟在1854年夏,他已经有照片留存。他在这次东方之旅中拍摄了数以百计的照片,很可能他也将这些照片为热罗姆冲洗了一套。在热罗姆1867年的作品《马市》(Horse Market,1867)中(图7),我们可以看见他多大程度上从巴特勒迪的照片里获得了细节(图8)。在作为背景的整栋建筑上,热罗姆一丝不苟地复制了每一细节——包括光影的位置、窗棂的图案和斑驳的墙皮。左侧远景的建筑则借自另一照片。

画家应该如何使用照片,今日仍是争论的话题。最纯粹的笃信手工至上的艺术家和爱好者相信,绘画是一种人与世界的直接对话,不应该假借任何其它工具、媒材、手段。肉眼的观察比任何工具更诚恳。况且摄影的功用被证明是有限的,以单一视点的记录方式导致了真实的大量流失。所以,传统的绘画创作,依赖于画家的直观,哪怕只是当场勾勒的寥寥数笔,也如同神启,以此为基础构建、展开、丰富,直至最终的完成,才是符合绘画伦理的方式。但这种过分理想的观点,无益于我们讨论复杂的美术史。绘画借助各样媒材的史实,已经由当代科技和史料的发掘一一确证——而这,并未减损我们对那些非“纯粹绘画”的景仰,反而使我们叹服于前人的巧思,将各种工具属性隐藏,转为绘画语言的不着痕迹。

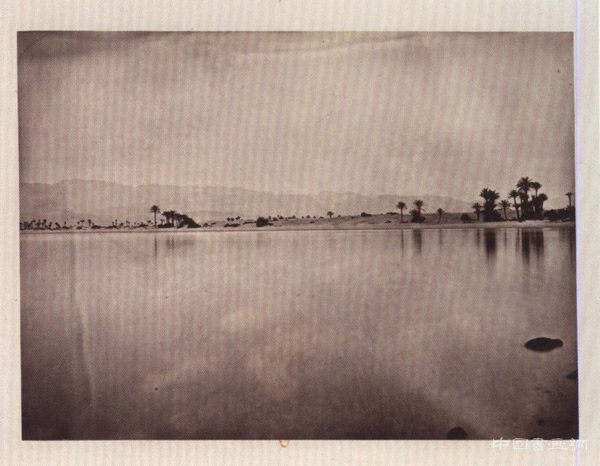

图9 阿尔贝特•古比尔,《亚喀巴风光》,银版摄影,1868

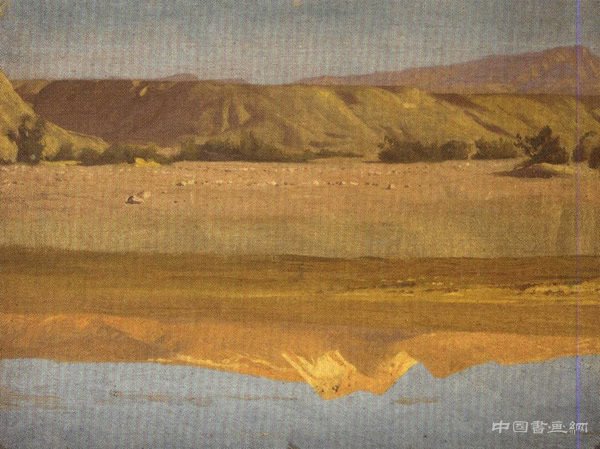

图10 热罗姆,《亚喀巴写生》,布面油画,1868

借助于本人的笔记、维纶•德•特斯塔斯 的日记和保罗•勒诺阿 的书,关于热罗姆的第三次东方之行的大量资料得以保存。但不知何故,热罗姆内弟阿尔贝特•古比尔 在此次旅行中所拍摄的大量照片却殊少提及。这些作品从未出版,也为参加任何展览,仅为记载旅途的私人见闻。古比尔的摄影水准堪称业余,大部分照片都出现了技术失误:将焦点对准天空,以至于照片中地面过份黑暗,几无细节可看。构图也不讲究,主要人物拍摄距离太远,连作为风景的点缀都很勉强。这些相片与热罗姆、博纳 的速写、水彩画拥有的共性,显示了他多次与画家们分享同一视点。下面并列的两张图片(图9和图10),均是以亚喀巴(Aqaba)的红海作为对象,我们可以想象这样的场景:热罗姆支起画架写生时,这位业余的摄影家立在身旁,按下了快门。将当场的写生与摄影比较,颇为有趣,即使不考虑两人对各自器材掌握的熟练程度,也能感觉到绘画的意味,一种超乎图像的省思。古比尔摄取的某一瞬间定格在底片之上,而绘画,哪怕只是即兴而为的小品,呈现的却是一种静谧的永恒,无古无今。作为画家,作为深谙照片优势与缺陷的画家,热罗姆对这样的经验不会陌生。因此,在他使用照片之时,除了还原色彩的真实之外,他深知如何从照片回归绘画。

大多数时候,照片在热罗姆的创作中只是辅助记忆的资料。换句话说,没有这些照片,没有摄影术的发明,热罗姆多数作品中丧失的仅仅是某些精准而已。他并未意识到摄影改变了人类的观看,不是从对象上,而是对于观看本身的拓展、塑造、深化。他无法想像到的是,摄影之于绘画,不仅是提供准确的素材,而是逐渐以自身的独特美学引导绘画的追随、分裂与反思。

图11 热罗姆,《各各他》,布面油画,1867

但在无意识中, 1867年热罗姆创作出一幅真正使用了摄影语言的画作。这在他绘画生涯之中殊为少见,备显珍贵。《各各他》(Golgotha),又名《新约约翰福音》(Consummatumest)或《耶路撒冷》(Jerusalem),是热罗姆最受争议的作品之一(图11)。这其实不能算作典型的东方题材——虽然耶路撒冷的地理位置正处于中东核心,耶稣钉上十字架却是欧洲绘画固有的传统——在这一严肃的历史题材中,热罗姆致力于表现宗教氛围,他既追求考古学意义上的真实,又强调叙事本身的戏剧张力。1862年,热罗姆曾亲临耶路撒冷并参加了圣体安置(Holy Sepulcher)教堂的复活节主日崇拜。在他的笔记中,也有对当地地理环境的描述,可以窥见画中的动机:“这是一片孤绝之地,处处是石头,不见草木,土壤贫瘠,风雪鞭打着橄榄树。但这里绝非平庸之地,只要见过一次,便永世难忘。” 他还描绘了“恐惧风暴”席卷圣城的情形,天空雷霆阵阵,犹如灾异的启示。但这些并未阻止热罗姆在此地的写生,他没有采用惯常的角度,笔下的橄榄山与西方绘画中的传统形象大相径庭。他也借助了奥古斯特•萨尔兹曼 或者菲力克斯•邦菲尔斯 的照片:微光照亮的耶路撒冷城墙和城中的建筑,鳞次迤逦展开。当然,最终成就画面的仍是他的判断力与想象力:他将各各他移到了耶路撒冷的另一侧,十字架在极端戏剧的光线中投下影子。热罗姆仿似目击史实的摄影记者,还原了每一细节,赋予这古老题材全新诠释。

热罗姆借助相片的动机,无非是回到真实。经由摄影平等而无情的暗示,他下意识地调整了叙述方式,将目光从某一事件中心挪开,以另一种方式在场。热罗姆并未就此铺陈摄影的魅力,在新旧图像媒材间字斟句酌,使绘画回归本体,不再为叙事羁绊——以绘画进化论的观点看,不如德加,从摄影的构图中解构绘画的观看;不如马奈,以摄影的果决还原决定性的一瞥——相反,尽管这只是他不多的几次尝试之一,热罗姆以在场的方式,放弃了古典传统中决定性的理想瞬间,找到了叙事的新可能。他并不知道,通过摄影隐约开启的,正是构建电影叙述的“寻常瞬间”(the ordinary moment)。 多米尼克•帕伊尼 指出,热罗姆在《各各他》中,选取高潮之后的情节表现,加强了时间流逝的感觉。决定性瞬间会据此由观众想像完成。这种叙事方式正是电影式的,终结了舞台化戏剧性的传统叙事方式。

原文章发表于2015年《广州美术美院学报 第三期》

作者:清华大学美术学院 绘画系 博士研究生 马萧 (文章有部分删节)

原标题:对热罗姆的东方绘画与摄影关系的研究

参考文献:

Musee d’Orsay: The Spectacular Art of Jean-Leon Gerome,Skira,Paris, 2010.

Robert Rosenblum/H. W. Janson: Art of The Nineteenth Century: Painting and Sculpture,Thames and Hudson,1984。

Gerald M. Ackerman: Jean-Leon Gerome:Monographie revisee et catalogue raisonne mis a jour (Les Orientalistes, Vol. 4) (French Edition), Art Creation Realisation Edition,2000。

Wolf, Nobert (2012), The Art of the Salon: The Triumph of 19th-Century Painting,New York and London: Prestel

【法】雅克•蒂利耶:《艺术的历史》,郭昌京(译),天津:百花文艺出版社, 第1版,2009年。

【法】艾黎•福尔:《法国人眼中的艺术史》(十九至二十世纪初期艺术),路曼(译),吉林:吉林出版集团有限责任公司,2010年。

【美】约翰•雷华德:《印象画派史》,北京,人民美术出版社,1959年

【英】贡布里希:《艺术发展史》,范景中(译),天津:人民美术出版社,1991年。

《欧洲十九世纪美术》,张敢 ,北京:中国人民大学出版社 ,2004年

《欧洲19世纪美术——现实主义与印象主义》,佟景韩 余丁 鹿镭 ,北京:中国人民大学出版社 ,2010年