乐泉:艺术追求,不能太执着,又不能太保守

来源:中国书画网 作者:牧笛

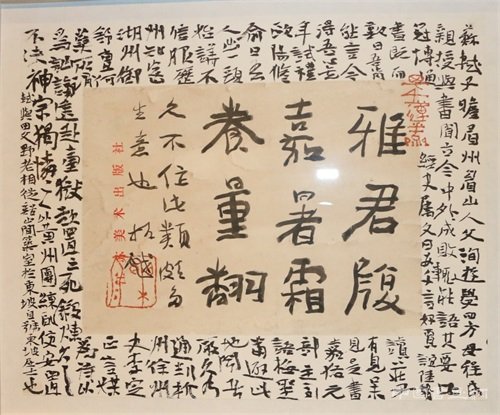

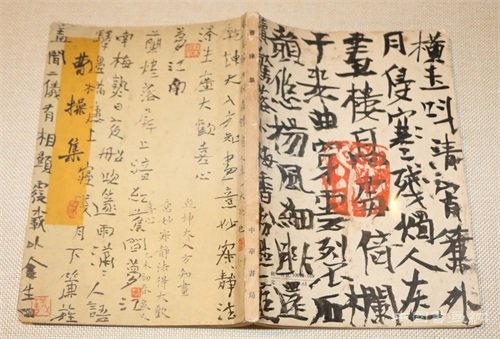

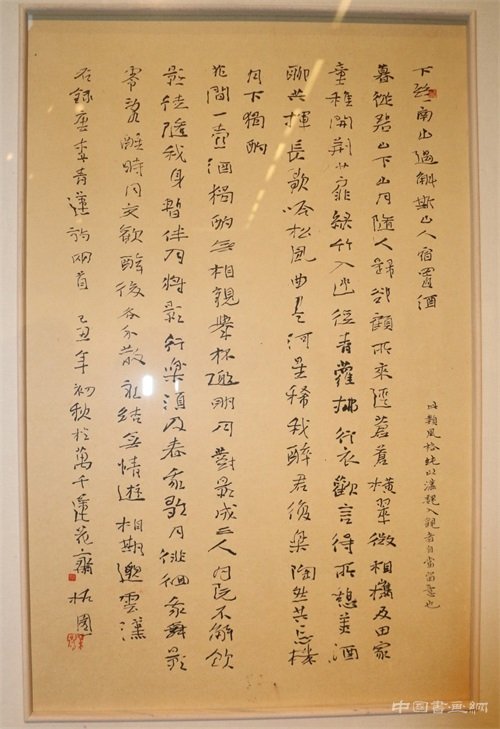

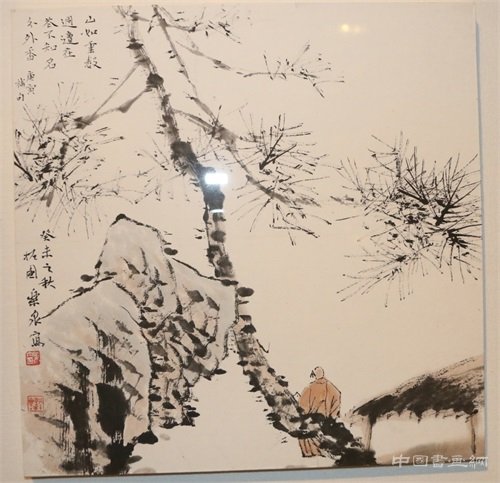

乐泉,号拓园。万千莲花斋。1950年生于南京。系中国艺术研究院.中国书法院首批研究员、中国书协会员、中华诗词学会会员、九三学社社员、主持拓园书道雅集。先后应邀在上海美术馆、北京今日美术馆、河南省美术馆举办个人大型书画艺术巡回展览。在艺术圈内产生重大反响。出版有:【乐泉书法集】、【当代书法家精品集---乐泉卷】、【中国名画家精品集——乐泉卷】、【当代画坛六人之约】等多种专册。

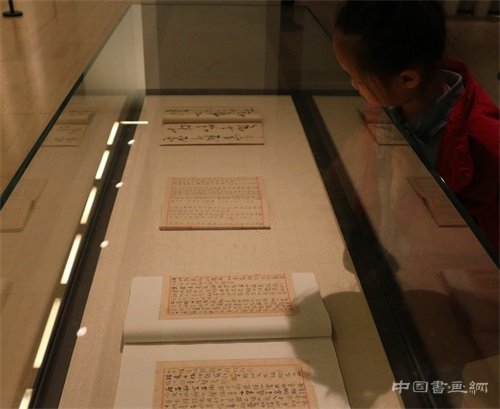

2016年4月17日14:30受中国美术馆馆长吴为山邀请,由九三学社、中国国家画院、中国书法家协会、中国文艺评论杂志社、江苏省文联、江苏省书协共同举办的“白云无门——乐泉书道水墨展”在中国美术馆隆重开幕。书法家乐泉接受《中国书画网》记者专访。

《中国书画网》:艺术家最为难能可贵的就是其对艺术独立的追求精神和自由的思想,在您看来,对艺术的追求应遵循怎样的态度和心境?

乐泉:不能太执着,又不能太保守。

对艺术的追求太执着会陷入表现的技法和形式,而艺术恰恰需要忘记束缚,忘记提前想好的有设计感的东西,只有忘掉自己,才可以干干净净的表达本心。

不能太保守,意味着“变化”。很多书法家 、画家一辈子用相同的笔法写了一辈子、画了一辈子,其实只是画了一张画,写了一幅字而已,真正的艺术是千变万化的,这种变数是自然而然由心而发。而一个模式出来的,不具有“变化”的作品,并没有真正的艺术价值。艺术的生命也在于变化,不只是技法的变法,生活的变化,还有思想的变化,艺术家需要不断的忘掉,不断地有新的思路。

《中国书画网》:所有的书写现象,都折射出每一个书写者不同的心相书法,正因如此,书道的精神与意义,便显得尤为重要。您如何理解这种书道精神?

乐泉:书道精神存在于每一位书者的心底。好似从生命底部流淌出来的泉水,清彻明净;又如生命的律动,绵延不绝。我们当去发现,去珍惜。

先贤有曰:学诗贵在神悟,可得而可传者皆为死法。我于书道的认知,得力于数十年的渐修,随缘而至的“通感”;缘于先天的启知、后天的蒙养,及持之以恒的实践。得益于数十年淡泊自守,远离尘嚣,静心养怡。与聪明与否无关。其实,我只是一个相对痴愚的草根而己。马一浮先生说过:拈一茎草作丈六金身;将丈六金身作一茎草。我深以为然。“气过知天病,心平与物忘”,空坛留月,可纳天心。厚德载物,德佩天地。一切智慧皆缘于德。天地精神便是人类道德的总和,唯其是我们最终走向大道的唯一出路。

书道应是一种精神。顺应自然,自然生变,变而能通,通而能达,达而能化。由渐悟到顿悟是一个慢长而又艰难的过程。对于一个 学习书道的人来说,心宜静,神宜松,意宜净,品宜纯,趣宜雅,眼宜高,态宜低,所谓 “德蓄之,势成之,物形之,储下流。

而对书道的研修,让我品味到人生无穷的滋味, 懂得舍弃与拥有的哲理。书道感悟人生,人一件作品不动声色便能打动人,靠的是作品内在的艺术张力。在时间的长河里,作品永远就是作品,没有新旧之分,只有时间能检验作品的生命力。人生的书道,该是多么令人神往!

《中国书画网》;从书法鉴赏的视角看,如何欣赏书法作品的美?大众审美和艺术诉求是否有矛盾?

乐泉:作品像一面镜子,可以照亮观者。一幅作品,不同的观众可以有不同的感觉, 有的人面对一幅作品时没有共鸣,有的人面对一幅作品可能会心潮起伏。观者在欣赏和找寻好的艺术作品,而好的艺术作品,也在挑选能读懂它的观众。

艺术是反映一个人的内心,而不是反映普罗大众的情趣,引领大众艺术需要时间。艺术也不一定走大众理解的路线,艺术需要知音,每一幅作品都希望大众能够理解,但若大众不懂,硬往大众身上贴,这就失去了本心,艺术家个人的力量是有限的,艺术追求的是一种境界和内在的气象。就艺术形式而言,一旦“流行”, “衰败”便已开始。不随主流又如何?自在便好。“边缘”与“中心”的位置、角度不同,因时而易。说来说去,都是人为现象,与艺术本身无关。怎么走路在自己。

事实上纵观历史上流传下来的精湛的艺术,都是小众性的。而一个人的过程,在历史上只是匆匆一瞬间;一个人的能量微不足道。人生如此短暂,能够做成的事极其有限。伟大不属于我们。我们只能平凡。平凡到不平凡,便是进步。

《中国书画网》:今不如昔,以为今人的书法写不过古人。今人笔下到底缺失什么?

乐泉;我曾将今天的所谓的名家的作品,与古人的作品放在同一平面比较,那种存在于中国文化深处的精神底韵的东西,在今人的作品中已荡然无存。今人在追寻新的理念与审美的同时,失缺的正是这么一点东西——古意。

但转念一想,这一点东西果真失去了,还是原本就没有存在过?忽然想起前一阵,朋友请我为他写的一篇文字,我在文中曾提到古人的一句话“白云常自在,山川无古今。”此意再明白不过。今人如果仅仅追求一种外在形式的所谓创新,而丢失的恰恰是一种本然的心态,就好比釜底抽薪,无本之木,又如何立得久呢?多了几分“用”心,却少了一分自在的本心。本心又在哪里?这或许正是需要我们认真参悟的。其实,那看起来简单的本然之心,却在千回百转之后方可悟得。然对悟后的人来说,却又是极为简明的事了。

勿雍置疑,今人的“激进”,何尝不是时代的一种进步?长久以来,存在于我内心的那种“激进”的思考,贴附于精神的深处,未曾消停过,即使今天,亦然如此。有这样一句诗可以明证:“心似白云常自在,境如流水任西东”。正是这样极富禅意的诗境,唤醒了我们内心深处本然的觉知。

《中国书画网》:各地的书法协会、组织等如今也备受社会舆论诟病,您对此怎么看?

乐泉:艺术需要传承和发扬,但现在书画院、书画组织遍地开花。这些和艺术创作并无关系。好的艺术不是训练出来的,不是人工,所有的技术、技法都是可以被训练的,高品位的东西却是内在的气血。在生活中汲取造化的因子,多读、多看、多想,多实践,总会有收获。要做到恒毅而不挚,不为物累,不为己悲,实在是一件不易的事。