什么是我们的“国家遗产”

来源:中国书画网 作者:黄专

每个国家都要依靠艺术家和知识分子去塑造民族历史的形象,去叙说民族过去的故事。

——理查德·罗蒂(Richard Rorty)

中国当代艺术一直缺乏一种政治思想基础,即缺乏一种独立的政治判断能力。80年代现代主义时期,所谓“政治”就是对传统意识形态的反叛,而90年代基本上是对传统意识形态和体制的解构、反讽或调侃,“政治”是在一个很狭隘、非历史化的状态中被理解的。实际上这两种态度和方式都没有体现出独立的政治思想品质。所谓独立的政治思想包含的内容,不应是对传统意识形态或制度的一种简单的否定姿态,还应包括对中国整个历史、文化、生存现实的一种立场,一种有思想背景的反省立场。中国当代艺术界缺乏的就是这种反省立场。

当代艺术干了这么多年,大家在思考什么呢?什么叫“国家”?什么叫“国家意识”?很少有人提出这些涉及基本立场的既基础又具体的问题。一个艺术家连自己国家的形态都不了解,很难说他能形成一种真正意义上的政治立场(这种立场有时往往要体现为“非立场”,即一种不依附于任何价值预设的先验立场)。对于中国人而言,“国家”似乎就是一个政治体制概念,一个简单的意识形态概念,其实“国家”是每个人生存的最基本的单位,也是个体生存中与历史相关联的唯一通道。

“国家”的概念特别复杂,它包括:1. 自然因素,比如疆域意识。中国的疆域是怎么形成的?怎么变化的?这些疆域对于我们的心理和生活有什么影响?2. 语言意识。一个国家的语言是怎么形成的?它构成一种语言心理。3. 民族意识,譬如“家”、“国”意识等等。历史上的“国家”与现有国家是如何演变的?艺术家对这些话语单位不了解,就很难形成一种独立的政治立场。

对于我们生活的现实而言,国家最直接的概念就是“中华人民共和国”,我们所有的教育、语言、民族、生活的疆域、生活方式和环境等等,都与这个“国家”相关。中国传统有“天下”这类概念,也有“国”和“家”这类概念,但它们的关系是一体的。孟子曰:“人有恒言,皆曰:‘天下、国、家’,天下之本在国,国之本在家,家之本在身。”至少在晚明以前,按照中国人的传统理解,天下(世界)是以中国为中心的,这个中心就是“九州”,它既是地域概念,更是文化和心理概念。“九州”从现在的地域来看,实际上就是中原和东部沿海那一块地缘空间,但作为文化—心理概念,几千年来它却一直成为支撑中国人的精神疆域和世界认知,所以,中国人首先要了解“天下”的概念。

中国古代的疆域,从先秦开始就在不断地移动,它没有固定的疆界,唐代虽然强大,它的疆域也永远在变动。当时的皇帝和人民认为边界不构成问题,那时疆界的概念受“夷夏”思想支配——我是“夏”,你是“夷”,你肯臣服于我,土地归谁无所谓,只要保持这种关系就可以了。北宋后期变弱了,赔了很多钱给金,但是也一定要与金保持主臣关系,南宋退到南方,也绝不认为北方是夷狄的。所以中国现有的民族国家概念、疆域概念,都是从近代开始的,都是西方强加给我们,而且是在中国最贫弱的时段中强加的,但我们又一直在用西方各种学说和模式重构我们的国家体制。

中国的艺术家对国家概念的演化有一种基本认识,这样才有可能形成关于国家的政治思想,在创作的时候才会真的有跟西方人不一样的方式,才有可能找到与西方人不一样的问题和思维。

我们这一代人的国家经验主要是中华人民共和国的经验,这种经验特别复杂,因为“共和国”其实是由很多因素共同组成的,它们混杂在一起,并不是单纯的意识形态场域。譬如说,我们感觉到中国好像是共产党一党专政,但共产党最初的设计是要建立一个民主共和的中国(毛泽东叫它“新民主主义”),我们的国名就说明这一点,当然这种共和主要是针对国民党民国政府的专制体制,这一点与西方的民主国家思想是一致的。

共和国建立之初共产党实行的体制模式的确是多党参政制,每个民主党派都有一定的权力,这种模式很像西方,但是它的终极目标又是来自于西方的另一种“国家”学说——马克思主义的,尤其是列宁主义的“国家”学说,这种学说的逻辑是历史决定论性质的,它认定资本主义只是人类发展的一个必要阶段,最终会走到社会主义、共产主义这类以消灭阶级和国家为特征的高级阶段。《共产党宣言》就明确说:“工人没祖国。决不能剥夺他们所没有的东西。”共产主义运动实际上是一种超国家的理想设计,但在新中国建立时,实现这一抽象理论的具体实践首先恰恰是要建立一个强大的现代化国家,一个西方式的工业化国家,而现代化恰恰是资本主义的产物(马克思主义同时也是一种现代化的批判理论)。当然在新中国的设计中还有一些非常重要的传统元素,儒家的“大一统”或“天下”观念、皇权思想等等,所以共和国的实验是所有这些思想的混杂过程。

我们现在往往在政治上把中国共产党简化,把中华人民共和国简化,要么把它看成是中国封建社会的延续,要么把它看成是单纯的马克思主义模式。现在看来,新中国——尤其是50年代新中国刚刚形成的阶段,关于国家的设计和实践实际上非常复杂,甚至包含着很多对立的目标和因素:马克思主义、资本主义的现代化、民族主义、意识形态理想和国家利益……不了解这些矛盾的复杂性就无法对我们身处的“国家”做出基本判断。

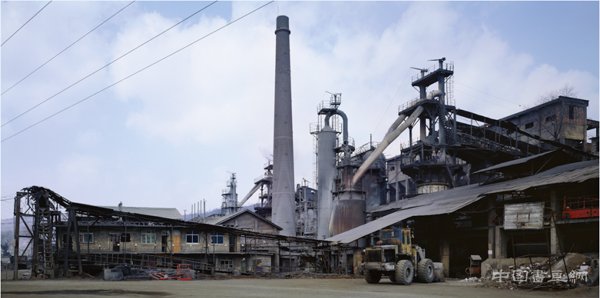

曾力的《水城钢铁厂》

我们原来的思考没有和很少认真地面对这样的问题:我们的国家到底是中国古代帝国的一种现代延续,还是照搬西方民主国家的一种政治设计,抑或仅仅是马克思主义的一种东方实践?从参照比较和感性判断上看,新中国至少在50年代是一个非常理想化的时代。

第一,每个人都有了归属感,因为我们都是中华人民共和国的公民,都有主人感,这是一个非常精神性的胜利。中国人原来的归属感是很混杂的,譬如在民国时期,特别是之前的军阀混战时期,老百姓都不知道属于谁——既不属于满清,也很难认同中华民国,更不要说里面的很多地方军阀。抗日战争起到了凝聚中国的作用,但那个时候中国刚好有两个政权,一个合法的,另一个非法的,合法的是国民党,非法的是共产党。老百姓的归属感也不强,在延安的、边区的觉得属于共产党,在国统区的觉得属于国民党,在日军占领区的觉得属于日满。中国人从满清,即近代以后,国家归属感就很弱,所以说,中国人在中华人民共和国建立以后,才有了真正的归属感,这是中华人民共和国一个最大的功绩。

第二,建设民主和富强的中国为中国人构造了一个集体性的理想主义场景,一个在现代化和工业化实践中的社会主义目标,这种集体主义的理想时代恐怕在中国历史上没有,在世界范围内也可能只有前苏联有过。

第三,中国人在建立现代化这个目标下实行强制的工业化,实行强制的人民公社化,这是乌托邦和现实主义的一种离奇的历史搅拌,它使上世纪50年代成为中国历史上一个非常奇特的时期,中国似乎突然真的转换成为一个具有归属感的、现代性的民族国家了。到了六七十年代的“文化大革命”,中国历史又完成了另一次变异,以全民政治运动的方式建立一个纯正的社会主义理想代替了现代化的经济目标,极权政治代替了民主的努力,激进的世界主义代替了保守的民族主义。紧接着的改革开放,国家设计的天平倒向另一个极端:政治价值上个人主义取代集体主义,经济上市场主义取代计划模式,文化上则是时尚主义、消费主义、犬儒主义完全替代理想主义。90年代以后,随着全球化时代的到来,中国变得“强大”了,追求西方消费主义的思维价值和时尚主义的生活方式成为中国人一种全民性的共识,但中国人对“国家”这种概念的基本判断和意识却反倒弱化了(在对日、对台问题上那种偏激的民族主义情绪不能算国家意识)。

2006年开始构思策划的“国家遗产:一项关于视觉政治史的研究”计划,正是基于这些问题的思考。这个研究计划讨论的是中国近现代民族国家概念形成的思想史和视觉史意义,并围绕中国由古代帝国向近代民族国家转换的思想史和视觉史逻辑,“现代化”与“反现代化”观念对中国作为民族国家形成的意识形态的影响,国家由文化实体向政治实体、精神实体转换中的视觉形式、图像元素(符号、产品、仪式、空间)及其与思想史的关系等课题展开。

在这个计划中,“遗产”是个中性词,特指在中国近现代国家观念形成过程中以物质产品、政治空间、文化仪式、审美活动等方式存在的视觉性元素,当我们将其放置于一种反思性位置时,我们与它的关系就进入一种解放和超越的状态,我们可以称其为“超意识形态”。这项研究的艺术史目标是:它将为中国当代艺术提供一种从史学意义和反思立场而非犬儒化、图解化把握其政治发展方向的独特视野。在这种立场中,中国学术界“左派”、“右派”的争论变得没那么重要,因为了解我们这个国家历史和现状的复杂性显然比一个派别立场更为基础。

王广义、汪建伟、卢昊、曾力和隋建国五位艺术家和巫鸿、汪晖、赵汀阳三位学者以他们的作品和研究成果参与了这次研究计划。

王广义是一个对文化政治问题有高度敏感的艺术家,他不是一个理论性的艺术家,也不是仅靠奇想和机灵做作品的艺术家,但他的作品都有很强的历史问题逻辑,也有很强的直觉性。他的早期艺术哲学建立在对西方现代艺术和文化认同的基础上,而后来他逐步走向一种双重批判的道路,既不简单依靠西方逻辑,也不简单否定自己的文化,他总能在各种复杂的图像分析中找到某种反思的逻辑,这使他身上具有了双重性格:一个严肃的政治批判者和一个玩世的艺术家,他总能把高度的严肃性和高度的玩世性融合在一起,这样一种艺术家的个人气质和工作逻辑就产生了《东风·金龙》这样的方案:它思考50年代中国人的精神价值是怎么样通过工业化过程形成的,汽车——对中国首先是作为一种政治象征符号(中国第一辆汽车是袁世凯送给慈禧的,现存颐和园的德和园)而不是工业产品为中国人接受的,“遗产”被他具体化为一辆汽车,“东风·金龙”是新中国自己生产的第一辆汽车,实际上包含了上述所有因素。第一,它是工业现代化观念的产物,是资本主义机械时代的象征,体现的是现代化的目标:速度;但它同时又并不具备任何实用的功能,只是作为一个政治和权力象征物,这实际上包含了很多乌托邦的东西;第二,它同时也是中国传统的皇权意识的一种现代反映,只不过这种传统被赋予在一个现代政治领袖身上。王广义常说:“我的作品全部来源于人民。”他的艺术也是由很多复杂的因素掺和而成。他有自由主义思想,这是他艺术的基础,但同时他对中国的民族又有很深的感情(包括对毛泽东这样的政治领袖),这样一个方案是将对民族集体主义的感情和批判性融合在一起的,特别契合这个展览主题。

汪建伟与王广义完全不同,他是一个思辨性而不是直觉性的艺术家,他的作品有一套很完整的工作方式,很严密性的语言逻辑。他一直关注中国现代建筑史的一个重要个案:张开济在50年代设计的天安门观礼台。在张开济生前汪建伟就对他进行了大量采访,并搜集了大量相关资料。观礼台也融合了几种因素:第一,它是建国初共产党设计作为国家权力与人民之间沟通的象征空间(它附属于象征国家的天安门),特别是它与“检阅”这种现代中国最高级别的全民政治仪式相关,这就使它具有非常强烈的政治含义。第二,它与中国传统的“夷夏”思想有关,譬如说上观礼台的除了“人民的代表”就是各国的使节,国家的使节也有区别:跟中国友好的国家的领袖都站在城楼上面,那些非东方集团的又有外交关系的国家的使节就站在下面。所有这些格局都潜在地反映了中国传统的“夷夏”观念(我们在乾陵就能看出这种视觉格局)。观礼台本身的政治属性也非常能够反映50年代中国人在设计自己国家的精神环境和政治空间时的基本思路,当时整个设计的过程也非常复杂,据说周恩来把它交给张开济后提出的要求是:不能破坏天安门的整体格局,同时要满足一些功能,还分了区,哪些是工人代表的位置,哪些是农民代表的位置等等。当然,汪建伟在这件方案中融入了更为复杂的艺术逻辑,包括材料、环境、文本、仪式的“不确定性”等等。去年张开济去世时他发给我一个短信说:“这件作品现在是真正的‘国家遗产’了。”

王广义、汪建伟的作品都采用了阿尔都塞所谓的“症候阅读”的方法:从那些视觉化的意识形态的物质生产中找到那些往往容易被我们忽略和遗漏的“沉默”部分。

卢昊是地道的北京人,八旗后代,我常开玩笑说他对北京有着一般人不具备的“民族感情”,他的作品都与这种情感有关,当然,作为当代艺术家他也具有对材料、空间等要素极高的智慧和敏感。他的作品源于另一个乌托邦式的想象,他曾有过复原北京内城九座城门的想法,明朝建在北京城内城共九座城门:北边的德胜门、安定门,西边的西直门、阜成门,东边的东直门、朝阳门,南边的宣武门、正阳门、崇文门,20世纪初这些城门已有不少自然损毁,共产党1949年打进北京的时候,跟国民党谈判,希望和平解放北平,就是怕破坏古迹——毛泽东也是个有双重性格的人,一方面他反对所有传统,一方面他对中国的文化又有很深的感情。当时谈判的结果就是国民党同意投降,共产党和平进城,实际上当时共产党准备打北平的时候,也专门联系了梁思成他们,要他们把古迹全部标识出来,不要让炮轰到古迹,所以实际上共产党对当时北平的完整保存是有贡献的。但是进了北京以后,50年代的中国反倒以“建设”的名义开始拆除古迹,这当然也包括阻碍现代交通的城门,现在除了正阳门处在北京城中轴线上没被拆除外,其他城门都在建设中被拆除(德胜门和崇文门还保留部分箭楼),最近为了旅游需要又不伦不类地恢复了外城的永定门,它们构成了一个异常吊诡的历史故事,但历史也许正是因为包含了这么多复杂的因素才显现出它的丰富性。卢昊的《复制的记忆》也许能带来这类思考,它也属于现代中国人的精神遗产和物质遗产的重要内容。

曾力的《水城钢铁厂》记录了另一件吊诡的历史事件。中国在50年代建国初期,所有的重工业布局都在东北三省,因为当时中国跟苏联友好,希望借助苏联的技术、能源和工业模式,重工业对当时的中国是支柱产业。60年代末,中苏交恶,本来是意识形态的两个伙伴变成了最大的敌人,中国把重工业撤到安全的地方,于是出现了三线工程。整件事件也融合了上述的几种因素:第一,共产主义理想和国家利益发生了矛盾;第二,现代化因为这种理想的分裂造成了一系列更为复杂的人文和生态后果甚至影响到今天。三线工程这种国家性的集体搬迁也只有在一个强制性的国家体制内才能做到,三线工程的布局,完全是一种兵营式的管理,体现了国家危机时的应急能力。《水城钢铁厂》是一个非常典型的个案,说明中国人关于“国家”的精神取向是随着历史的发展不断变异的。

卢昊的《复制的记忆》

隋建国的《大提速》是对现代化的一个最基本的物理概念——“速度”——的反思,所有西方的现代化都是以追求“速度”为自己的“宗教”内容,譬如蒸汽机、飞行器的发明。中国铁路史实际上是西方对中国进行强制现代化的产物,早期英美等西方国家在中缅、上海等地都曾有过修铁路的企图,因为中国政府的抵制而未遂。中国第一条自己建造的铁路是1881年洋务运动中开始建造的唐胥铁路。中国制造的第一辆机车叫“龙号”。所以它也交织着民族反抗和民族振兴两个主题。民国后铁路开始成为了中国国民经济的命脉,新中国建设中铁路更是这样,迄今为止已有了6次大提速,一个熔铸了典型的中国人追求工业化梦想的故事,所以这件作品也混杂了中国在设计自己国家时的很多因素。中国的铁路全部是国有的,反映了国家的一种控制。

对于“国家”或“遗产”,每个人的理解可能都不一样,每个艺术家在完成自己作品方案时想法也各不相同,但是,他们通过这个展览(“国家遗产展”,英国曼彻斯特,2008;中国深圳,2009)提供一些有力和智慧的答案,而“遗产”这个观念在某种程度上也深化了他们的作品。

赵汀阳是一位哲学家,他的研究课题中有一个是关于中国由古代帝国向近代民族国家转变历史中的理论模式问题。在他的著作《天下体系》中他提出了对当代世界模式的反思问题,并提出了以中国古代“天下”理想模式替代“联合国”这种体制模式的理论猜想。汪晖的《现代中国思想的兴起》从宏观的历史场景考察中国现代化发生过程的复杂的思想变异和冲突。巫鸿《权威的面容》从天安门领袖图像的演变史探讨了政治、视觉空间之间复杂的互动关系。这三项现代化研究成果的参与使“国家遗产”这一课题计划有了更丰富和坚实的理论基石。

曼彻斯特既是英国工业革命的发源地,也是马克思主义的诞生地,它是现代化和反现代化两个对立历史因素共生的地方。与曼彻斯特都会大学艺术与设计研究院的合作使这个项目有了一个多维和开放的角度,也使它具有了某种特殊的象征意味。

这个视觉研究计划重要的是体现了一种新型的立场和态度:既不是简单批判,也不是简单赞颂,更不是调侃,而是体现了一种我称之为“批判性情感”的东西。罗蒂说“一个国家和民族的形象是由艺术家和知识分子塑造的”,我想加一句:“这种塑造既是一种赞美更应是一种反思和批判。”中国当代艺术怎样真正形成一种比较独立的思想和立场?“国家遗产”也许可以作为一个问题的支点。

注:此文是为“国家遗产:一项关于视觉政治史的研究”撰写的专文,原文载State Legacy, Righton Press, Manchester Metropoliton University, 2009年作。收录于黄专著作《艺术世界中的思想和行动》(2010年出版)