黄宾虹书画艺术鉴赏(下)

来源:中国书画网 作者:陶薄吉 编辑:老秋

由于近十多年来黄宾虹作品被越来越多藏家所追捧,其市场价格不断上升,使黄宾虹款作品成为书画造假的重灾区,部分造假水平还较高,容易误导希望欣赏和收藏黄先生作品的人们。本文从介绍黄宾虹艺术风格形成入手,归纳出鉴赏其作品时应注意的主要知识点,以及仿品伪作常常会在哪些方面露出破绽,以供读者欣赏和收藏黄宾虹作品时参考。

一、从黄宾虹主要经历看,其艺术生涯可分为三个阶段:师古人、师造化、融化古人形成独创风格。

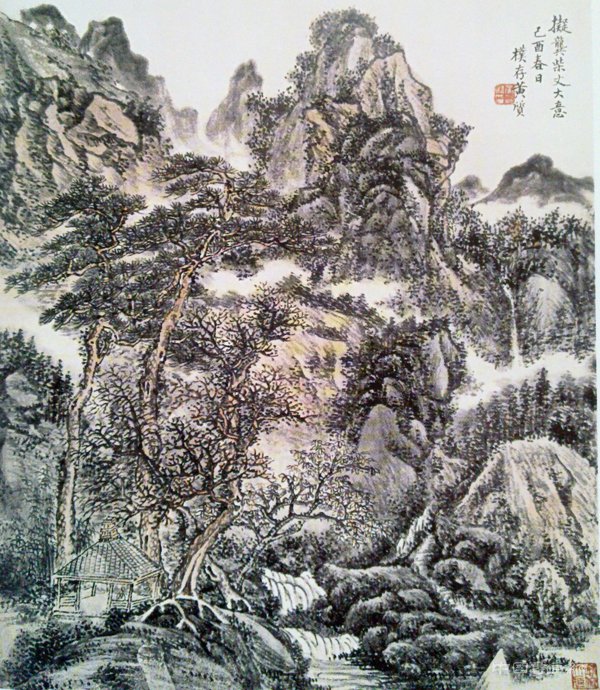

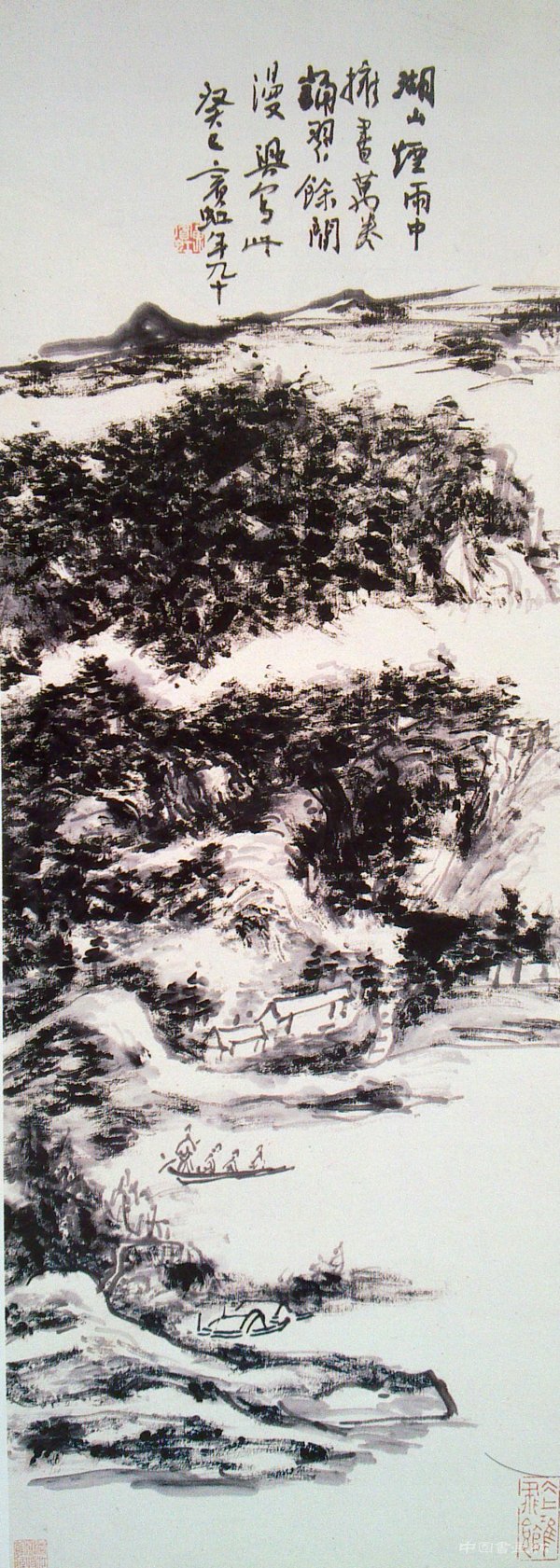

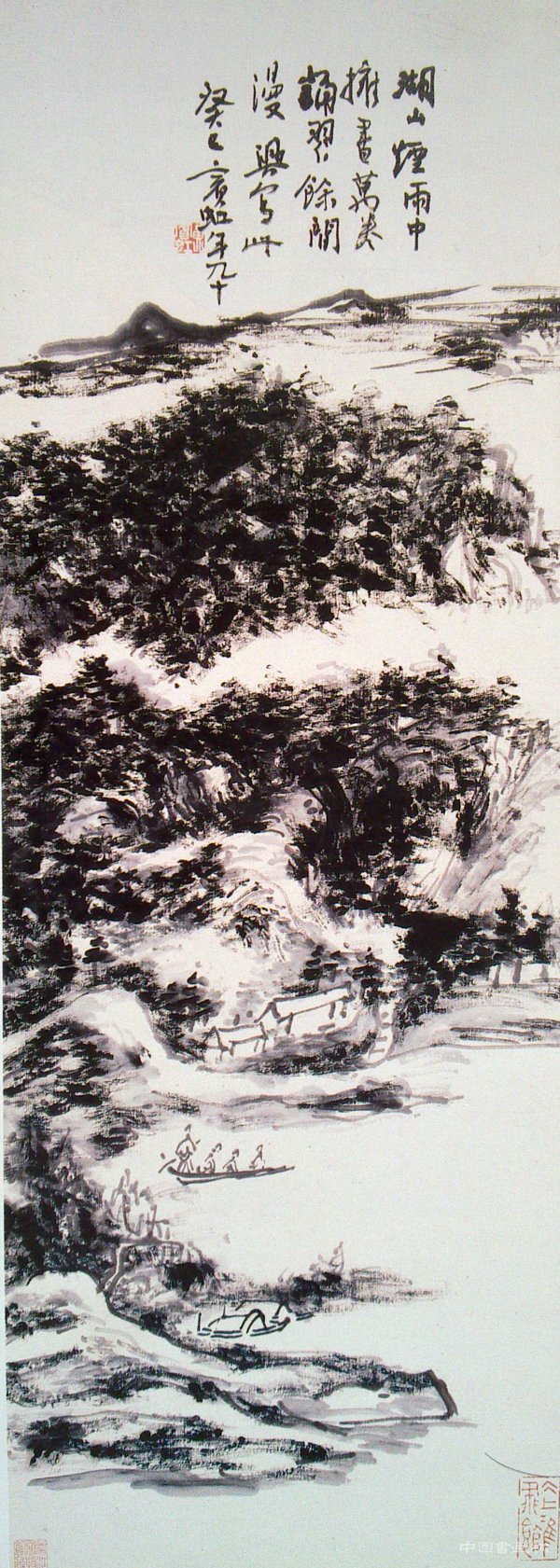

1、60岁以前,黄宾虹书画创作主要是师古人。黄先生是早学晚熟的大家,从6岁开始学画,早期师法传统,皴法疏简、笔墨秀逸。在总结自己学画历程时曾说道:“我在学画时,先摹元画,以其用笔、用墨法;次摹明画,以其结构平稳,不易入邪道;在摹唐画,使学能追古;最后临摹宋画,以其法备变化多。”这一阶段创作主要是分时段学习和临摹不同风格的古人作品(图一为黄先生45岁时仿清初大画家龚贤笔意作品) 。

图 一

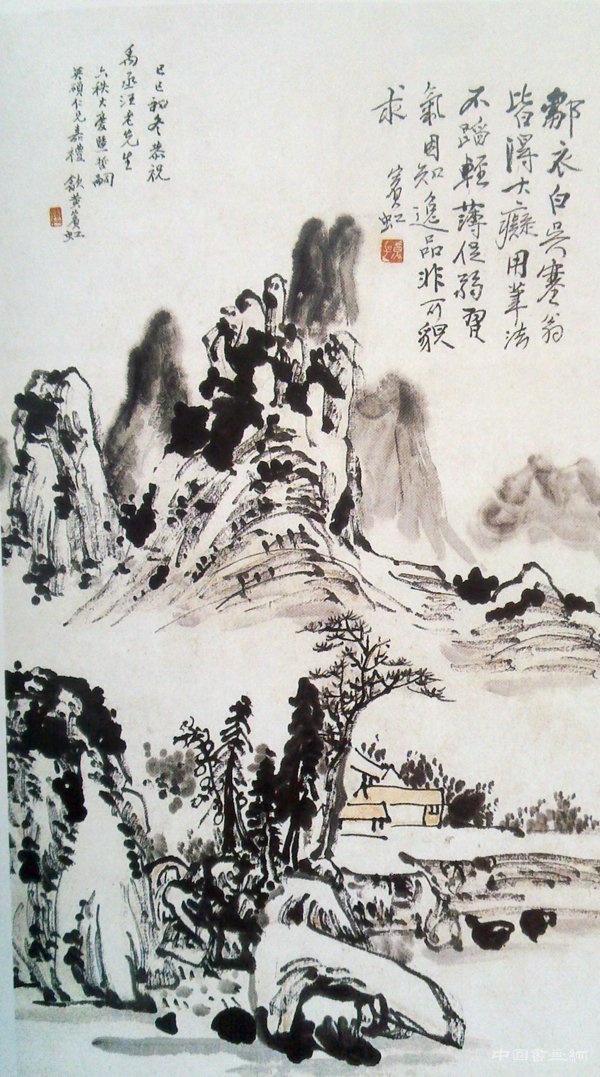

2、60~70岁时,黄宾虹对书画艺术的理解向前迈进了一大步,即以师造化为主。由于中年时期深受新安画派影响,风格有所转变, 在数年间又历游祖国名山大川,以自然为师,使其对中国书画艺术有了全新认识,黄先生曾在致友人的信中讲到,自已在六十岁左右开始有意改变自己之前的绘画中平淡、和缓、相对单薄用笔,向追求线条质感即力量和速度方面努力,每日于粗麻纸上练草书,重点是在力量、速度和使转的腕力。同时他还重视吸取隶书之古质,行草书之擅变,篆书的“平、圆、留、重”之感,篆、隶、章草、行书等笔法涵泳而来。在这个时期,他的作品几乎笔笔有出处,点点有来路,被称为“白宾虹”时期;同时在艺术特征上出现“浓墨法之变”,作品中笔酣墨饱,使笔如刀,给人以犀利之感(图二为黄先生65岁时作品) 。长期苦练书法为后来形成以黑密厚重为特征的“黑宾虹”和简笔山水画打下基础。即使他到晚年信手而就的作品,虽离落参差,皆入法理;风神款款中含苍茫与清新,率意而舒和。

图 二

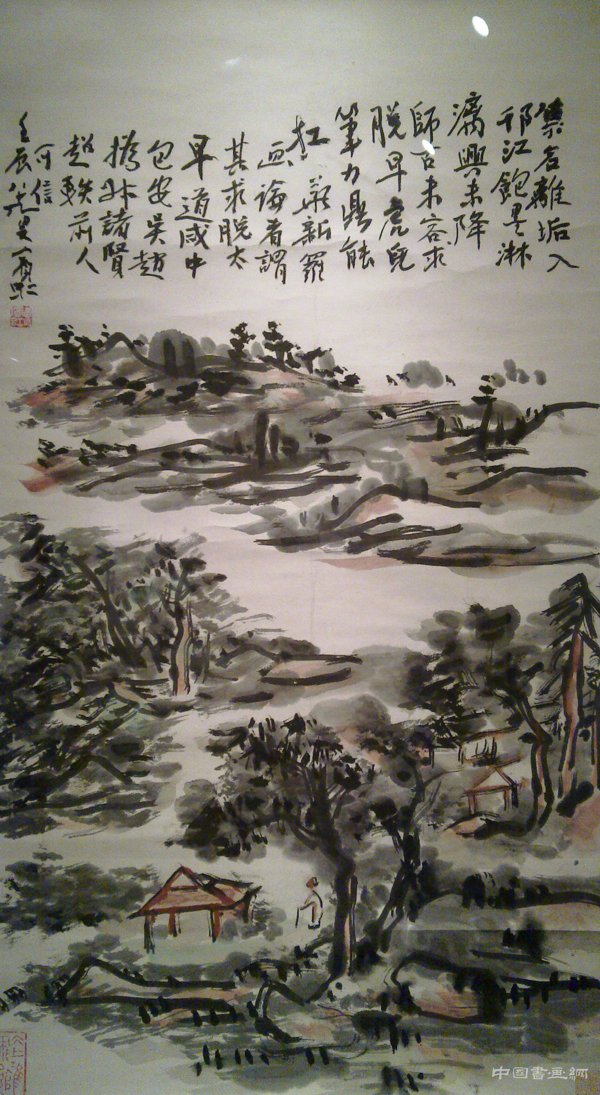

3、融化古人形成独创风格。到70岁以后,黄宾虹创作已独具风格,作品呈现出浑厚华滋,意境郁勃澹宕。从笔墨上看,凝聚着“黑、密、厚、重”,积笔墨重重,层层深厚。从色彩上看,有水晕墨章、元气淋漓的水墨,有斑斓多彩的青绿设色,也有线条集聚的焦墨渴笔。从继承和创新的角度来看,在其作品中可以看出古代某些大家的笔法,但又完全不是古人笔法(见图三)。

图 三

1936年,因原故宫博物院院长易培基被控“侵占故宫古物”一案,黄先生受聘承担故宫古书画的鉴定工作,并在北平国立艺术专科学校任教,后因卢沟桥事变留在北平,兼任故宫博物院的国画研究室的导师,专为国画研究室所招聘的研究员讲授中国书画艺术(听课研究员中有一位后来成为大名鼎鼎书法家、中国书协主席启功) 。这期间黄先生有机会接触到中国历朝历代、大量的古书画精品力作,在借鉴、吸收、探索中完成了从师造化到融化古人形成独创风格的嬗变过程。

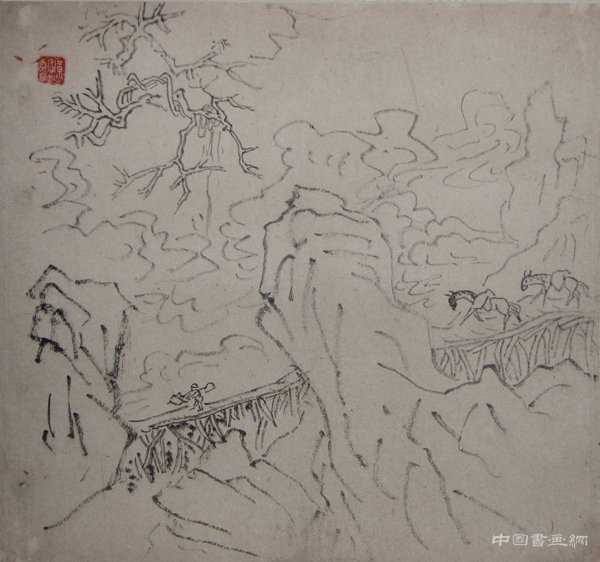

在鉴赏黄宾虹作品时,还应了解黄先生艺术生涯中曾有过一个特殊时期,即1952年夏到1953年6月近一年时间, 因其眼睛患严重白内障,视力大减,但黄先生仍然不间断地探索和创作,以自已七十多积淀的艺术功力,在朦胧中使自已艺术构思跃然纸上,画出许多近于天籁又无比老辣的作品,摆脱了具象束缚,求脱化,求天趣,似粗疏而内涵丰富(见图四)。黄先生在恢复视觉后见其作品更有新意,萌生再度变法之想, 在其生命的最后三年中,将中国山水画的笔墨魅力推到了一个几乎不能超越的境界,实现其“中国画舍笔墨内美而无他的美学理念。” 学者王鲁湘将黄先生这段时间的作品形容为“无法不法,乱中不乱,不齐之齐,不似之似” 。

图 四

二、判断黄宾虹款的作品真伪,不仅要了解其作品总体特征和风格演进形成过程,还要从笔与墨、神与形、书法特点等更具体、更细微的方面来分析。

1、在中国书画理论中,笔与墨是两个不同概念,笔表现的是线,墨则多用于面,同时两者相依,离墨则无笔,离笔则无墨。笔墨之间既有不同之处,也有统一的切入点。有成就的中国绘画大家,都是掌握了笔墨技巧和笔墨规律,并能吐故纳新加以发展。

在黄宾虹笔墨观中,墨法之妙,全从笔出,笔法占有举足轻重地位。黄先生在自已长期研究和创作中总结出“平、圆、留、重、变”五种笔法和“浓、淡、破、渍、泼、焦、宿”七墨原理,并加以高度归纳和概括,形成独特的笔墨理论。笔法中“平”,是指用笔要如锥画沙,起讫分明,行笔要翻腾使转,终根于平实。“留”如屋漏痕,积点而成线,笔意贵留,线条沉着而质厚。“圆”如折钗股,如金之柔,连绵盘旋,纯任自然。“重”如高山堕石, 如枯藤。“变”指转换不滞,顺逆兼施,得古人法而超出古法之外称为变。这五种笔法在黄先生中后期作品中交相辉映,构成其作品内刚、骨气、浑厚华滋的重要元素。因此,当我们看到一幅黄宾虹款的作品时,应该认真观察作品中用笔是否符合以上特点。作伪者笔力功底不深,作画时不可能领悟原作者创作时的境界,使伪作表现出浮燥,笔浮于纸,缺少深厚之感。

黄先生曾在《论笔墨》稿中讲:“画先笔笔断,而顺以气联贯” 。并强调“画中两线相接,与木工接木不同,木工之意在于牢固,画者之意在于气不断。”这是黄先生对中国绘画中线条关系的总结,构成其作品用笔的一个重要特征。在欣赏黄先生作品时,可清楚地看到画面中房屋、小桥、山之轮廓及山底过渡之处的线条,均是按以上法理行笔, 使画面生动,富有灵感(图五可见其用笔) 。而造假者很难熟练地运用以上方法,其作品就有杂乱之感。

图 五

黄先生用笔做到参差离合、大小斜正、肥长瘦短、齐而不齐之有机结合,以或动或静的用笔体现出节奏的美感,表现出物象的内美。在著作与书信中,黄宾虹一再强调笔力的重要性:“气关笔力,韵由墨生;笔有力而后能用墨,墨可有韵,有气韵而后生动;有笔力然后可观水墨之干湿浓淡,以笔法之强,能使墨法变化从心;青绿用笔亦贵乎有力。诸如一点之中有锋、有腰、有根,一点墨中有干湿互用之笔;有分明而融洽,含刚劲而婀娜”。收藏界公认黄宾虹作品很老辣,就是因为其创作中用笔之中锋, 藏露结合,藏者为主,露者为辅,拆钗股、屋漏痕等笔法出神入化、奇妙无比,达到炉火纯青之境界(图六可见其笔力)。笔者在与黄先生八十多岁的女儿探讨其父的作品时,她不无自毫地说:当今没有人有我父亲用笔的功力。可见从用笔来判断黄先生作品的真伪的重要性。

图 六

“黑宾虹”是黄宾虹代表作的审美特色和晚年所追求的山水气象,创作中他将“七墨”交互应用,精于“知白守黑”,常常一幅作品挂几个月,加墨几十遍,加了又加,点了又点,积了又积, 层层积染,满幅皆黑,直到自己满意为止。这样的作品在他人看来是一片漆黑、杂乱,但是细看是厚重朴实,韵味无穷,从黑暗中发掘光明,从乱中理出秩序,更显浑厚、苍辣(见图七)。市场上常见仿黄先生这类风格的作品,但多因用墨技法差,笔法单调,使画面缺少层次感,成为死墨一团。

图 七

2、神与形是中国画中两个基本概念,指画中客观事物的外在视觉形象,包括画面中所有视觉要素及其相互关系。神是整幅画的气韵,形是画面的构图,一幅画只有构图合理、有神韵才能称得上是一幅好画。

黄宾虹创作时非常注重神形结合,在接受绘画启蒙教育时就对此概念产生浓厚的兴趣,有一次一位倪姓画家与黄先生的父亲谈论绘画时讲到:画画啊,先将纸张挂到墙壁上,看三天,然后才能落笔画。七八岁的黄宾虹在一旁听到此言大为所惑,以为倪先生在骗人。当他懂得画画应该意在笔先,要像大诗人王勃写文章一样,先打好“腹稿”,胸有成竹才能动笔。从此“面纸三天”的理论成为其一生书画创作的座右铭,他一生常用“之”字构图法,使作品神形兼备,气韵非凡(见图八) 。许多造假者知道黄先生常用此构图法,但由于达不到黄先生的意境高度,同时造形能力不强,艺术修养不深, 仍容易露出破绽来。

图 八

在研究中西方绘画艺术中,黄宾虹归纳出 “不齐弧三角”理论,并提出:“凡是天生的东西,没有绝对方或圆,拆开来看,都是有许多不齐的弧三角合成的。三角的形状多,变化大,所以美;一个整整齐齐的三角形,也不会美。天生的东西决不会是整齐的,所以要不齐,要不齐之齐,齐而不齐,才是美”。“无虚而非实,无实而非虚”, “不整齐中求整齐”等观点。这类笔墨观是黄先生画学的精华之一,也是鉴赏其作品时需要细细品味的(见图九)。

图 九

3、绘画作品上一般有题款,它能体现出作者的书法特征。每个人的书法风格是在长期书写中形成的,各人有其自已的风格和习惯,题款就成为鉴定中最可能判断作品对或不对的选项,造假者很容易在款识上露出破绽。

黄宾虹在艺术探索和求追中,对书法的认识和研究之精深,是中国艺术史上少有的,在其书法创作中也体现出“不整齐中求整齐”的笔墨观,使其书法能在风神款款中,苍茫而清新,率意而舒和(从图七的题款可以欣赏其书法之美) 。在用笔技巧上,黄先生归纳道 “落笔应无往不复,无垂不缩。往而复,使用笔沉着不浮。” 并强调“中锋之说,不必纯取把笔端正,要使笔尖锋芒八面生出,有藏有露,藏者为中,露者为侧,皆是用笔,则落笔圆浑自然,不为板滞。”现在市场上造假者很难过黄先生的书法这一关,我们在鉴赏时只要将伪作与黄先生的书法对比,就容易看出差距。

(本文作者系文化学者、鉴赏家、文化部所属中国文化管理协会艺术品专家团专家。对我国传统文化、书画艺术理论及鉴赏、艺术品金融及经济学等有较深入研究,曾在《西泠印社》《荣宝斋》《收藏》《纵横》《金融博览》《中华艺术鉴赏》《品鉴》《光明日报》《太原日报》《经济学动态》《银行与企业》等全国著名刊物上发表数十篇论文,文章被《新华文摘》、《经济学文摘》、中国文艺网、中国书画网、雅昌艺术网、光明网等转载)