米芾自书帖与临古帖的几个问题

来源:《文物》1962年6期 作者:刘九庵

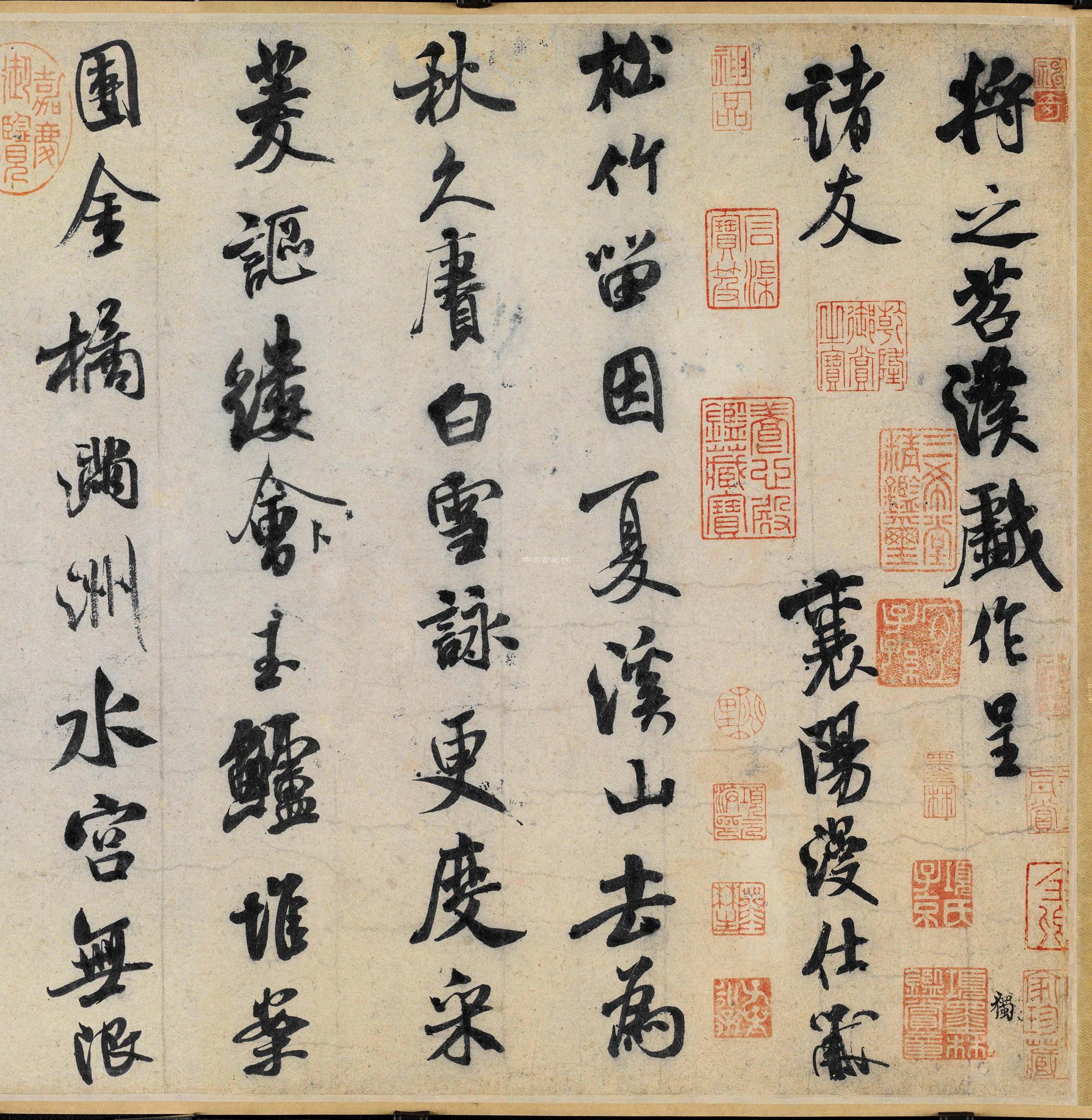

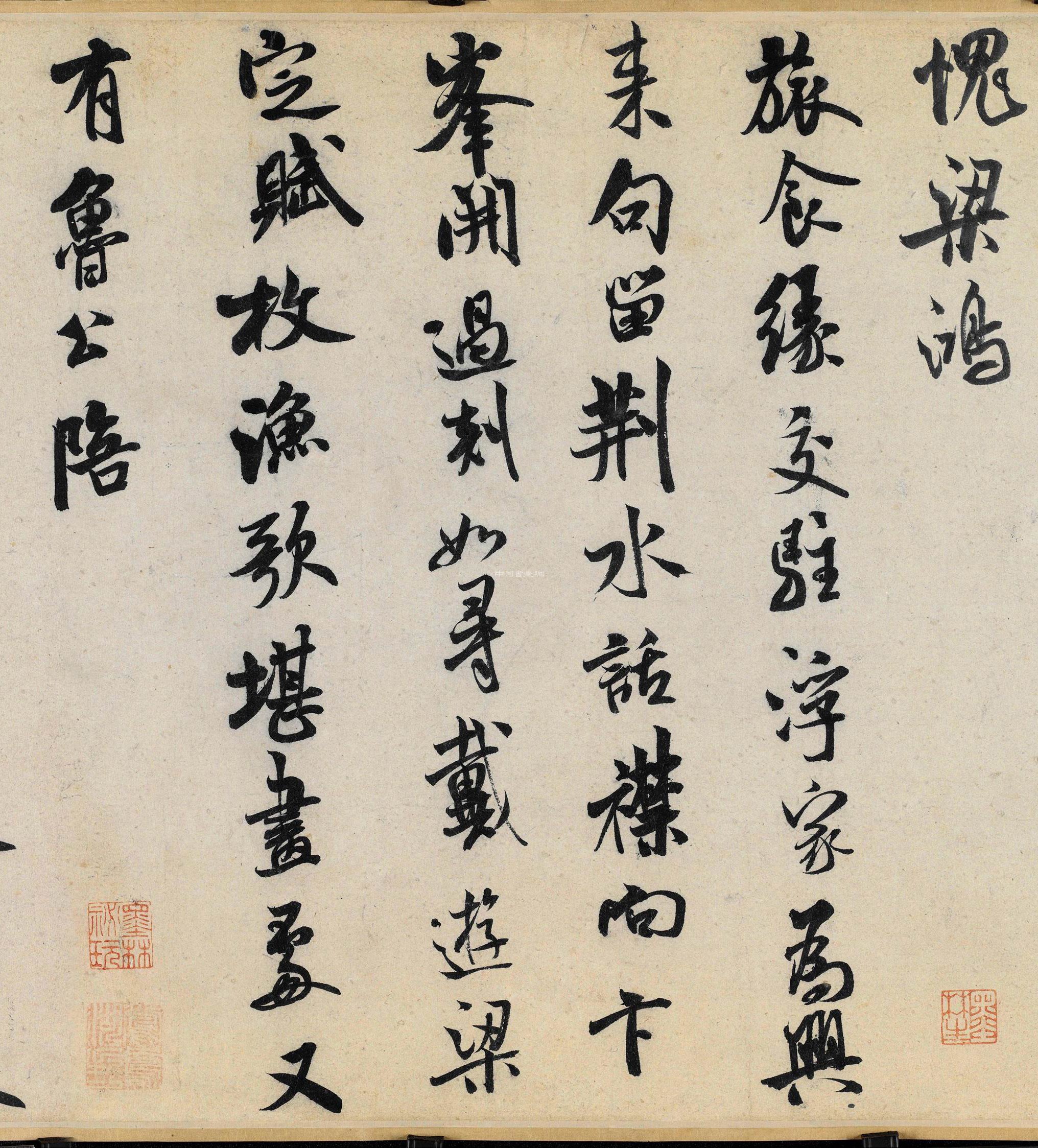

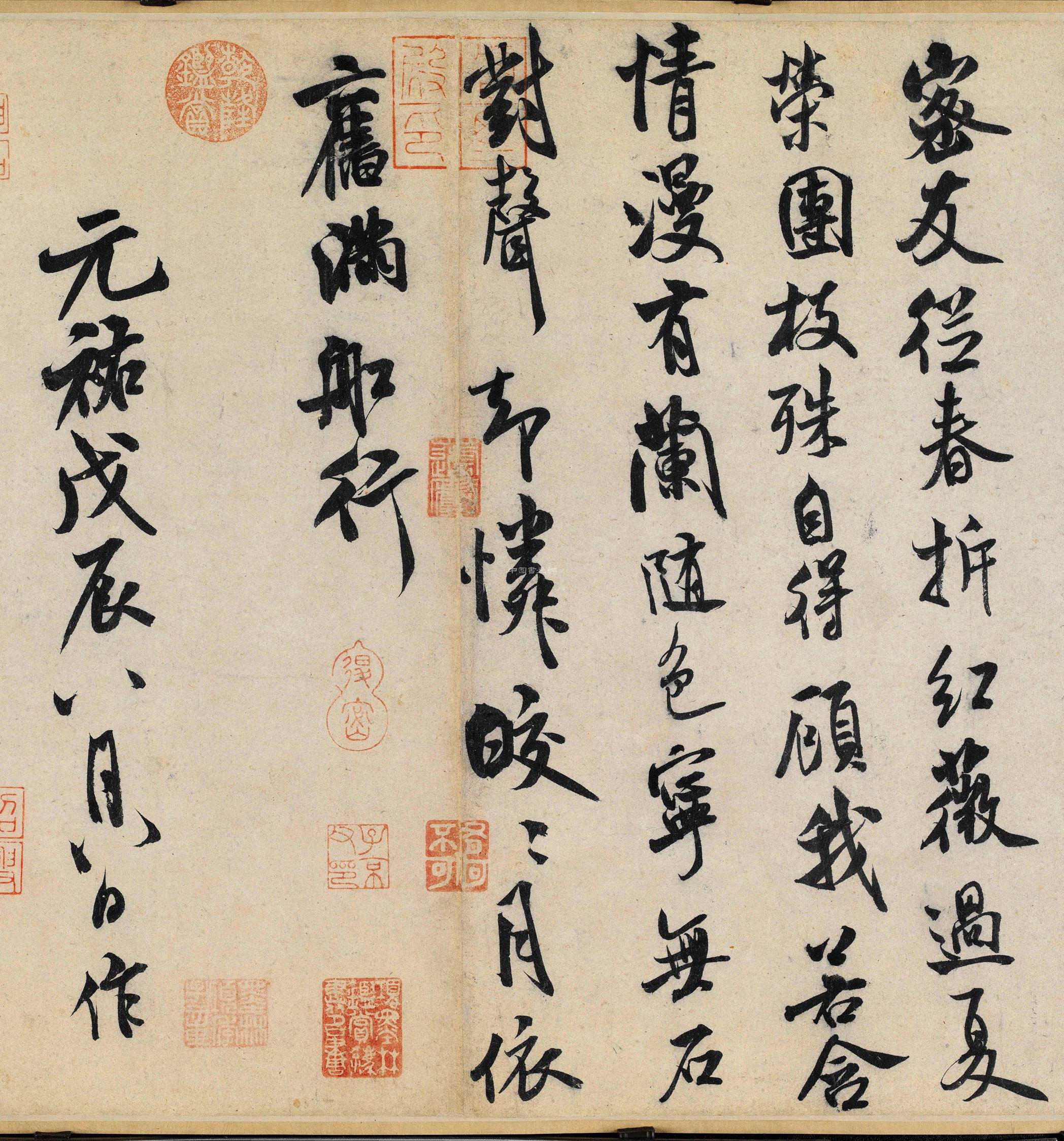

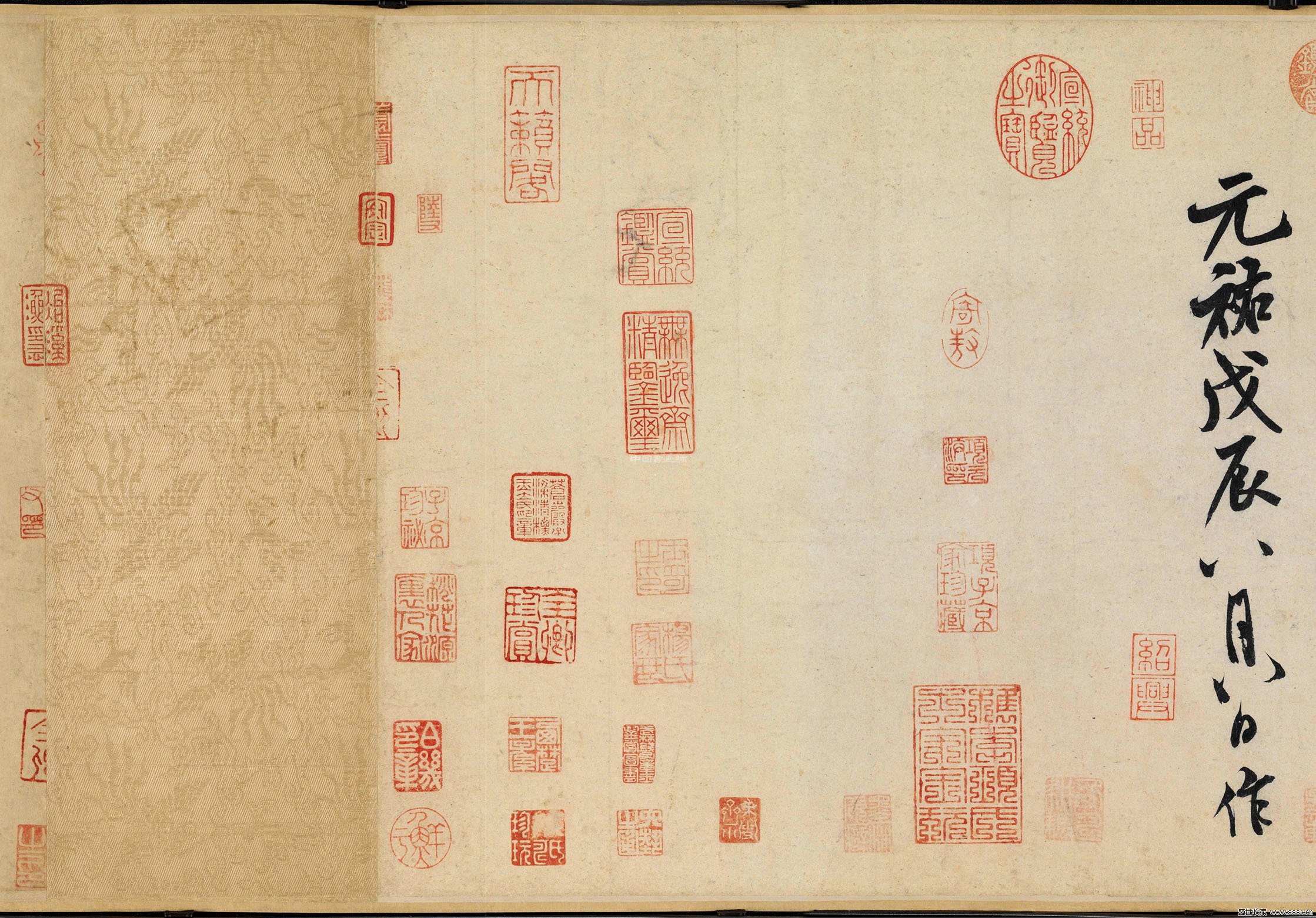

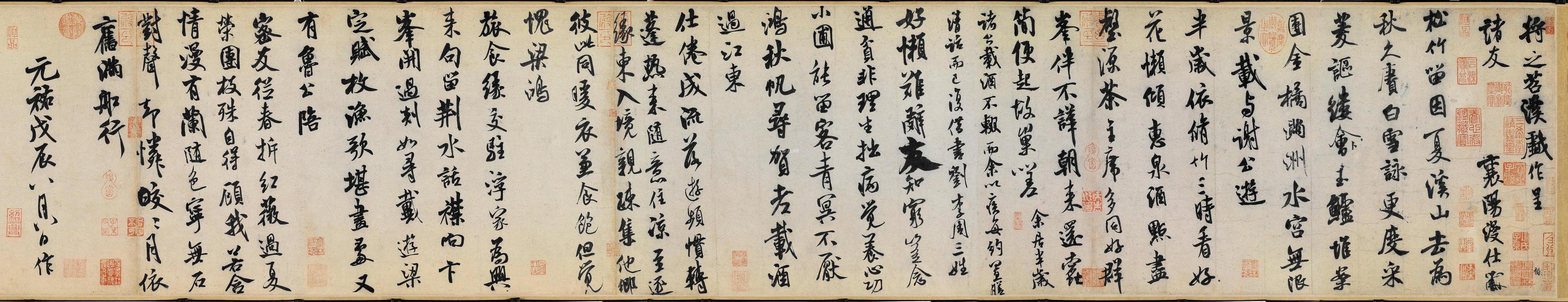

北京故宫博物院藏米芾书法作品《苕溪诗卷》-1

在北宋四大书家(蔡襄、苏轼、黄庭坚、米芾)书法艺术,各具有其不同的独待风格,如蔡书冲和,苏书超逸,黄书雄劲,米书豪爽,这由于用笔所表达的意态不同,而形成了专胜各异的丰神。在自谓“学书以来,写过麻牋十万,布在人间,老来书写益多”的米元章来说,其书法造诣之深,运笔结体变化之多,可以说有宋一代的书法家,无一过之。这次故宫博物院在历代法书陈列中,展出了米氏在不同的时期所书的尺牍和诗翰,如砂步二诗帖、法华台道林二诗帖、寒光简帖、拜中岳命诗帖,复官、珊瑚二帖和行楷书向太后挽词等。从这些作品里,约略可以看出,米氏书法的继承演变和创新的发展趋势,因之引起参观爱好者的欣赏和研究的浓厚兴趣。但同时由于尺牍和诗翰的署款有“黻”与“芾”之不同,而砂步、道林、法华台四帖又无款印,与一般常见放纵的体势不同,因而提出怀疑的看法:是米书还是当时临米者所书而被误定为米书呢?这些意见,正反映出米书临古工深,书体具有多种面貌和影响的广泛,也启发了我们对米氏书法早、中、晚期不同风格的分析和研究。今试就这几种不同形式特点来初步考定其写作时期和风格。

首先要考定的是关于米氏的生卒年代问题。关于米氏的生卒,过去文献记载多不一致,据《宋史》米芾本传云:“出知淮阳军,卒年四十九。”而米氏四十九岁以后的真迹的流传,不一而足,可证此说之误。明张丑《清河书画舫》则记云:“米老以皇佑三年(1051年)辛卯生,以大观元年(1107年)丁亥卒”,享年五十七岁。今考之米氏在建中靖国元年(1101年)收获谢安所书的八月五日帖自跋云:“余年辛卯,今太岁辛巳,余生辛丑月。”和他在崇宁壬午题褚摹兰亭跋尾上所钤的印记“辛卯米芾”正相符合。至其卒年,从墨迹刻石来看,其署年款于丁亥所书的章吉老墓表是他最后的作品。在文献上,栄黄伯思著的《东观馀论·法帖刊误序》里曾提到,元章今已物故,此序作于大观二年戊子六月,以之两相互证,则米卒于大观元年明矣。张丑之说,可为定论,足纠《宋史》之误。但在清初吴升著的《大观录》和王澍著的《淳化阁法帖考》,在米芾的传略记年中,都引用了《宋史》记载的这个数据,未加深入研究,以致沿误。

寒光二简帖

曾著录于《墨缘汇观》,淡黄纸本,第一帖(55页图1)纵27.3、横30.3厘米。第二帖(55页图2)纵27.4、横32.4厘米。行书尺牍每帖各五行,字大径寸,每帖末款均署“黻顿首”,“黻”字作草书。第二帖最后一行,上款大书“天启亲”三字,大草书,在帖后绢隔水上有明董其昌一跋云:“老米此尺牍,似为蔡天启(肇)作,笔墨字形之妙,尽见于此。”二帖曾经项元汴收藏,内钤项氏诸印。考米书墨迹署款,先“黻”而后“芾”。过去多数人认为“黻”款是其早年,晚年乃改为“芾”,今据翁方纲著《米海岳年谱》记载,米氏署名“黻”、“芾”的改易年代是从元佑六年(1091年)辛未幵始的,米时年四十一岁。辛未以前的写作名皆署“黻”,以后即改署“芾”学了,并且说:“凡有元佑六年辛未以前书作‘芾’者,皆赝迹也。”这给予我们在鉴定米书真伪上提供了有力的辅助旁证。查翁氏对米氏易名年代考证,是根据了宋岳珂著的《宝真斋法书赞》在米氏题他收藏的王献之书苏氏藏帖,即(中秋帖)跋尾上的一段记载。跋云:“崇宁元年(1102年)五月十五日易跋,襄阳米芾审定真迹,手装秘玩,时以‘芾’字行适一纪。”据此云一纪,自崇宁元年推之,是其名写“芾”在元佑六年辛未也。今以存世的米书墨迹和石刻拓本相互校正,翁氏这一考订可谓切实精确。但在明代以收藏米书宝章待访录墨迹,因以为号“米庵”的张丑,在他著的《真迹日录》里恰好提到这两帖,并作了有关这方面的考证。张跋云:“右米公三帖(今亡其一),昔年曾见刻本于陵家,其结构无少异,盖名迹也。第前后署名字形各不同,非游戏翰墨者能之耶。按公传世真墨,早年例作‘黻’字,至立岁(三十岁)外开始书‘芾’,此为元佑初书无疑。”观此跋可知其对这方面的考证还是疏略的。翁氏曾辨证说:“米于元佑六年辛未四十一岁始书为‘芾’。何云立岁?又云,元佑初年犹书为‘黻’,则元佑初年丙寅米已年三十六岁,岂得谓立岁外改‘芾’?此条恐致胎误,故辨之。今再以米书拟古诗帖(蜀素帖)亦可分析其说之误,此卷书于元祐三年戊辰,署名‘溪堂米黻’,是年米已三十八岁,又岂能谓之早年书‘黻’?”在这节考证上,翁氏之精博似胜于米庵。考古代书简的往还,多不署年,欲审定其书写年代,首先须从字的形体发展来看,再即须结合内容的叙述来探讨其时间,以求得较接近的书写时间。此二帖从书法结体上看,是修长秀韵,超绝中复具妍美的体势,已无早期的欧、柳笔法。今从宋拓宝晋斋法帖米书致永仲上款的十一简来参校,其用笔字形与此二帖完全一致,后有米友仁跋云:“右七幅皆中年时真迹。”又跋云:“四幅竹纸上帖,三十七岁时字,罙为得意书”,寒光帖的书写时期应为中年可以不成问题。从书法结体上看更接近于友仁所跋三十七岁所书的四帖之最后一帖的笔法。

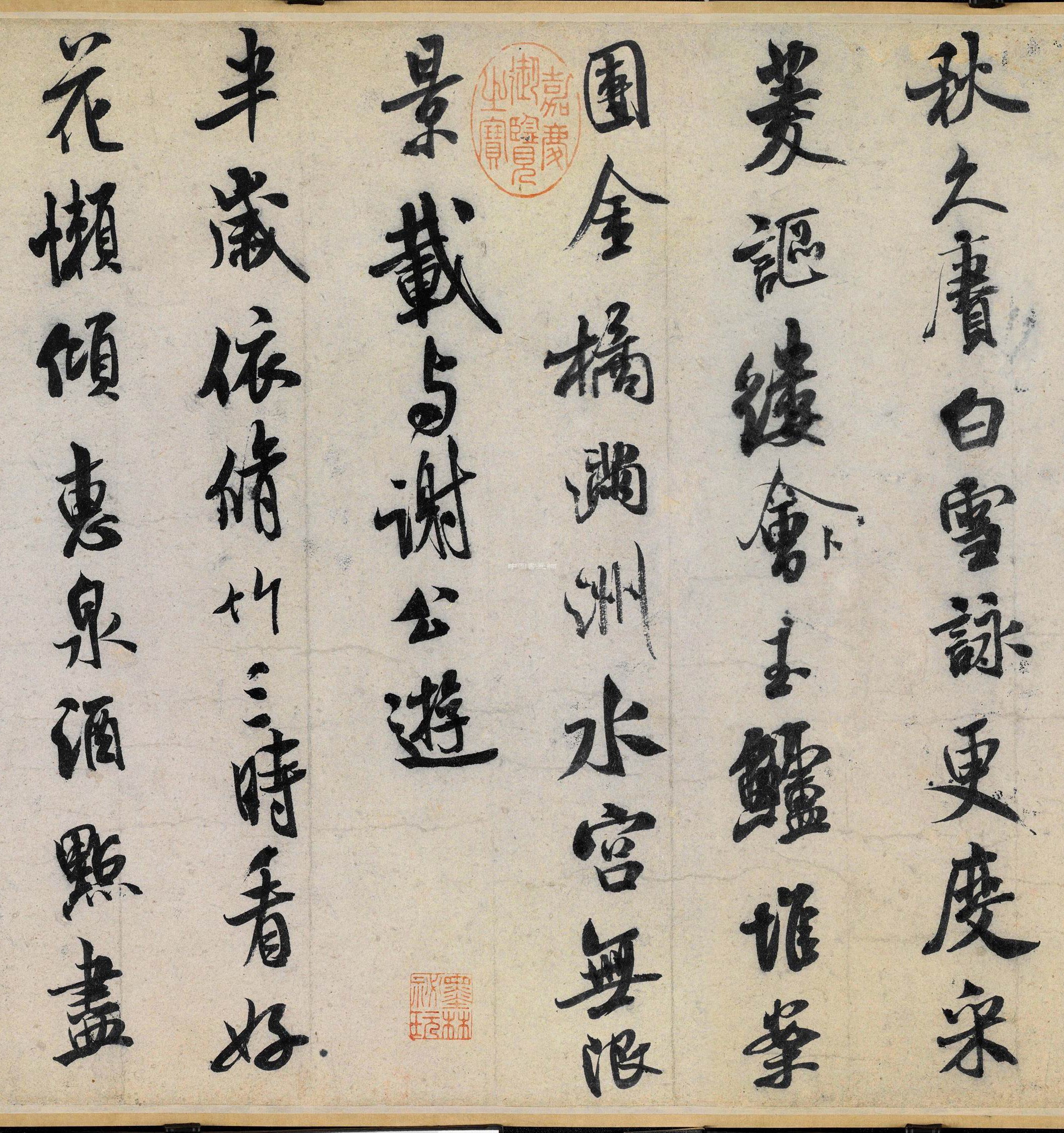

北京故宫博物院藏米芾书法作品《苕溪诗卷》-2

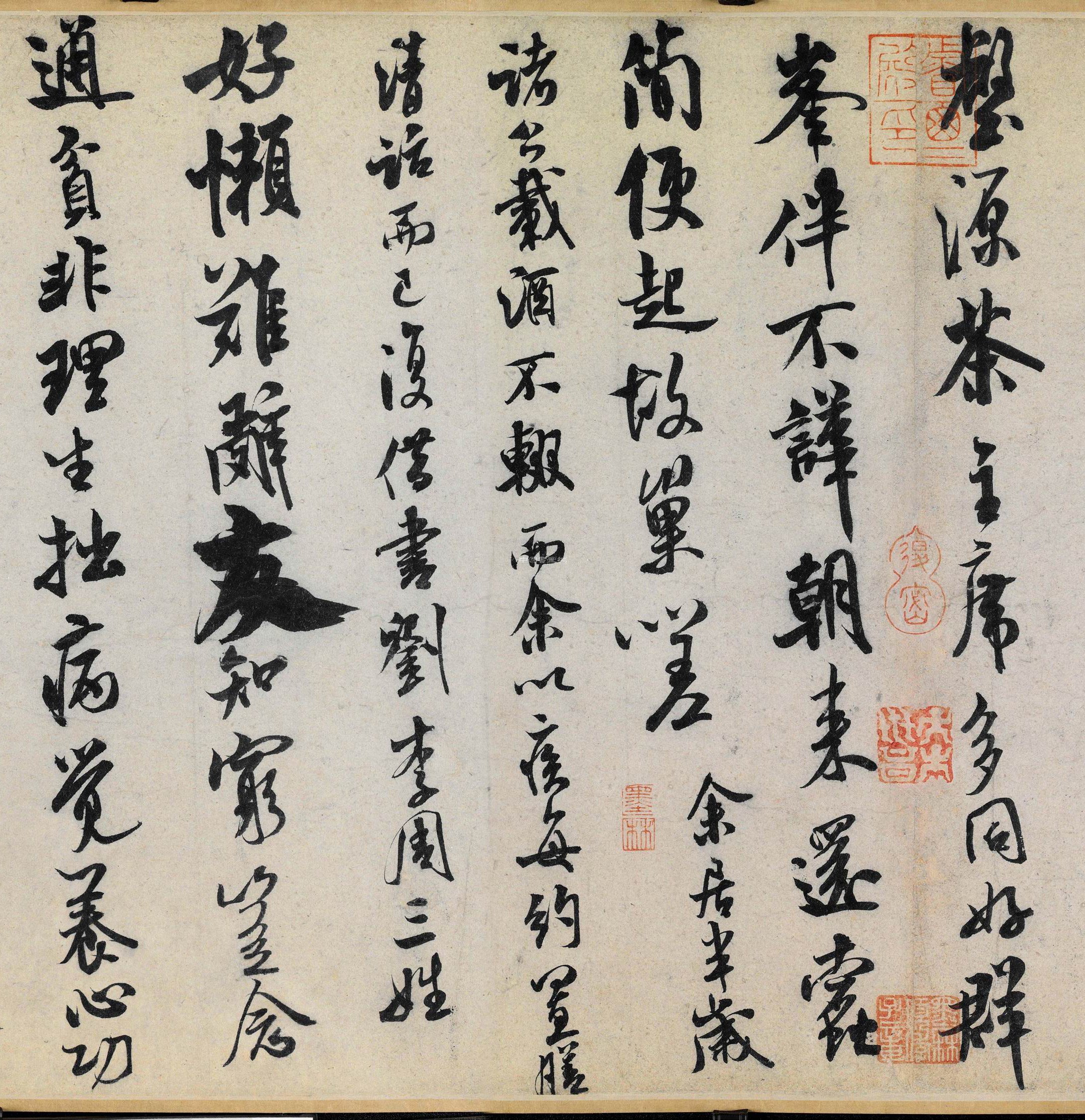

北京故宫博物院藏米芾书法作品《苕溪诗卷》-3

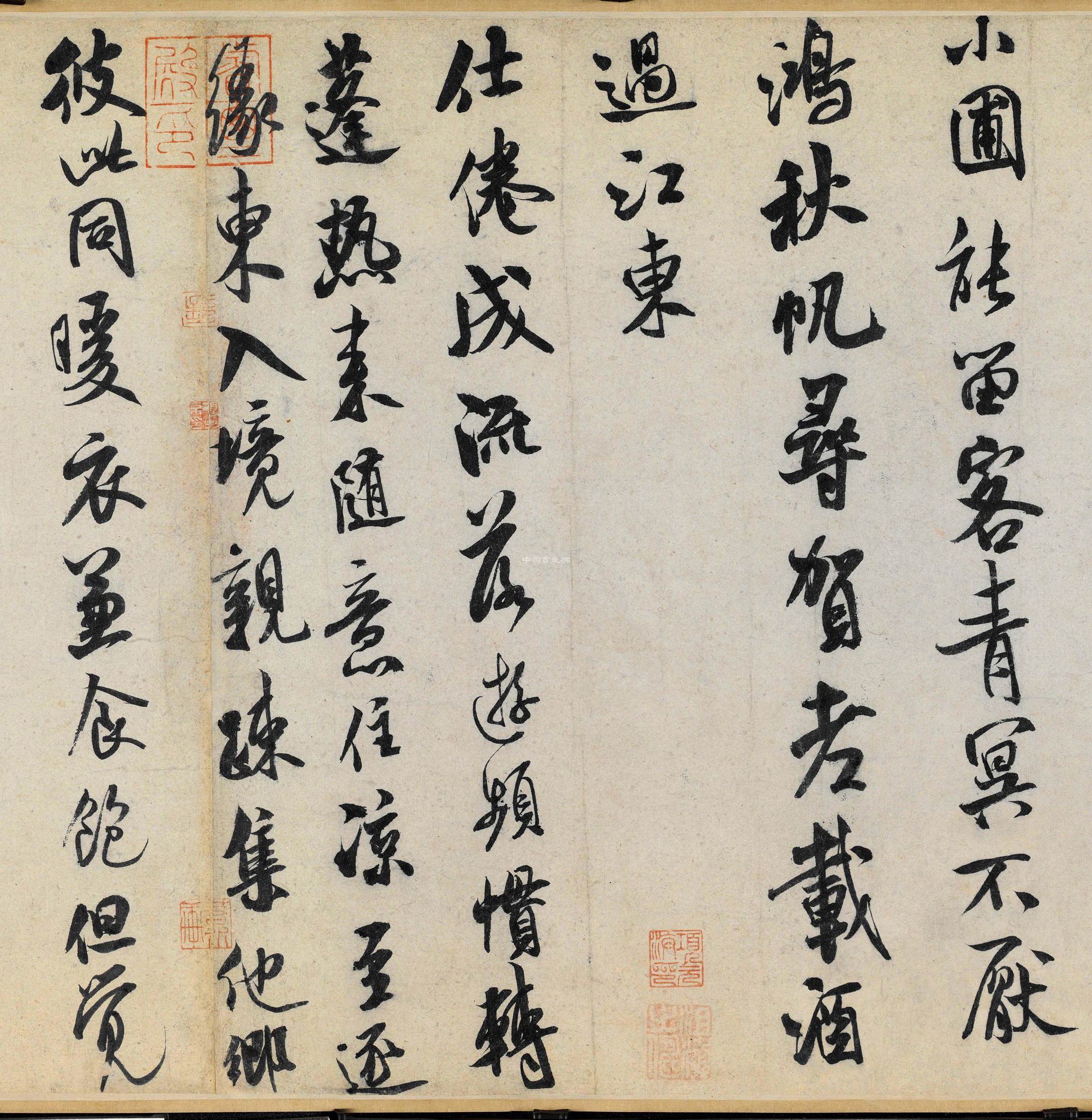

北京故宫博物院藏米芾书法作品《苕溪诗卷》-4

北京故宫博物院藏米芾书法作品《苕溪诗卷》-5

北京故宫博物院藏米芾书法作品《苕溪诗卷》-6

北京故宫博物院藏米芾书法作品《苕溪诗卷》-7

砂步二诗帖、法华台、道林诗帖

四帖均为白弒本。砂步一帖(见封面图版)纵29.6、横38.5厘米;二帖(56页图3)纵29.5、横39.8厘米。法华台诗帖,纵29.8、横42厘米。道林诗帖(56页图4)纵30.1、横42.8厘米。每帖寸大行书五言绝句一首,连题五行,无款识印章,砂步二帖钤有元乔篑成藏印。法华台、道林与砂步帖,均钤有明代文徵明、董宜阳和紫芝堂等印。砂步二帖曾著录于《墨缘汇观》,有安岐藏印。法华台、道林有宋荦印记。这四帖见于较早的著录,在清初顾复著的《平生壮观》里,有简略的记述:“四诗白纸四幅,幅不满二尺,每幅行书诗一首,是早年笔,或疑其为王子端(王庭筠)。”从这段简短的记载虽使我们知道,在他看见的时候,四帖是合在一起的,以后始分为二,砂步二诗为安仪周收进,法华台、道林二帖则为宋荦所获,最后又相继进人清内府。乾隆间刻《三希堂法帖》时定名则不同了,砂步二诗列入米芾书内,法华台、道林二诗,则定名列为王庭筠了(见《三希堂法帖》第十七)。推测当时刻石定名之始,砂步诗可能是依据了安仪周的记载定为米书,法华台、道林二诗则恐是相信了传闻,即定为王庭筠了。这次历代法书陈列展出后,参观者对道林诗帖提出怀疑的意见,可说是不为无因了。今将这四帖详细审慎的相互分析研究了一下,从字的运笔、用墨、结体、布白方面观察,无一稍异,纸质藏印,亦都相同,其为一人所书可以肯定。分定二名以正其谬,然而是米书还是王书?这是要解决的关键问题。从字体的演变进展来看,此帖用笔已由修长紧密的结体逐渐向外柘的笔势发展,但如砂步诗内的“翻”字和道林诗内的“阁”字,还仍然保有师欧紧劲内敛的遗意,我认为这是合乎米氏书法发展的规律的。

王子端(庭筠)号黄山人,河东人,金大定十六年(1176年)进士。据《金史》本传云:“书学米元章。”今传世作品据个人所知,其一即流传有名的《幽竹枯槎图卷》。图后有其自题一段云:“黄华山真隐,一行涉世,便觉俗状可憎,时拈秃笔,作幽竹苦槎,以自料理耳。”行书大字九行,每行三四字不等,行笔超逸,丰神朗润,很得无章书法的神髓,比之学来米书最似的吴琚尤为超越,真可以说元章之后一人而已。但是和米书对比来看,即感觉结体松疏,有欠沉着。另外一卷即是《墨绿汇观》著录的,跋李山风雪松杉图卷,据记载云:“后纸有他诗题,行书,字有半寸许,大小相间,笔法超逸类李太白《上阳台帖》,其诗云:‘绕院千千万万峰,满天风雪打杉松。地炉火暖黄昏睡,更有何人似我慷。’后自题云:‘此参寥诗,非本色住山人不能作也。黄华真逸书。书后客至曰:“此贾岛诗也,未知孰是。”’”此卷惜未能见,从记载来看,“笔法超逸类李太白《上阳台帖》”,用笔还应属于超陀放纵的。

道林诗,是题咏湖南长沙之湘西“道林寺”而作。在米氏书史里,有这样一段记载:“唐礼部尙书沈传师书道林寺诗,在潭州道林寺四绝堂,以杉板略簿,布粉不盖纹,故岁久墨不脱。……沈板余宫潭留书斋半岁临学。”由此可看出他对沈传师所写的“道林诗”书法的爱慕和所下的临学功夫。道林、岳麓二寺为名胜,他也为纪游而作了不少的诗。在《宝真斋法书赞》里还有一首五律道林诗:“陟巘不自期,孤云挂松顶。一揖不相期,飞去无留影。云已去,泉更长,云泉毕世友,相得每想忘。”歌咏了这道林寺云泉松石的胜景。结合诗帖的书法和题咏的内容几方面来看,我认为这四诗帖都为米氏所作,并为其中年所书。

拜中岳命诗帖

素牋本《石渠宝笈初编》著录,本幅共二段,第一纸纵29.3、横53厘来,第二纸纵29.3、横48.8厘米。卷前署“拜中岳命作”五字(57页图5、6)。第一纸书五言律诗一首连题共九行,第二行署名“芾=”寸大行书。第二纸亦书五言律诗一首,五行,寸大行书,木幅连前隔水有“御前之宝”、“绍兴”、“柯氏敬仲”、“乾隆鉴赏”及后骑缝印共十三方印。全卷前有乾隆御题引首,印二方;后有至正十三年倪瓒跋四行,此外还有“驸马都尉永春侯图书”等印三方。此诗帖,未书写作年月,但款已改书“芾”。据蔡肇撰《米海岳墓志》云:“知雍丘县,乞监中岳庙,考其知雍丘县,时在元佑七年壬申。”也就是以“芾”字行的第二年。而监任中岳祠官后的墨迹,初步稽考见于石刻拓本于绍圣元年甲戌(1094年)所书的露筋之碑,署款为“中岳外史米芾”这就是他监中岳祠官时期所用的别号。由此来推算其领祠及书写的时期,可能是在元佑壬申、癸酉这二年之间,米氏四十二、三岁时所书。此期行笔已向外拓,字形表现了宽绰散朗而多姿,已转变了其自谓“壮岁未能立家,人谓吾书为集古字”的时期,而趋向取众之长,融会贯通,而形成自已的面貌形态。

释“=”:在这帖的第二行,署名“芾”字下,有这样一个“=”字,初不解是何意义,遍稽有关这帖的著录文献,如《石渠宝笈》及《三希堂法帖释文考》,都只著“芾”字,而把“芾”字下相连属的“=”这一符号点给遗落了。复向多方请益,亦未得到解决。偶于故宫碑帖陈列中在南宋拓本米书的英光堂帖内获得了解答。此帖内一帖,米题云:“‘芾=’,名连姓合之,楚姓米,‘芈’是古字,屈下笔乃‘芾’字,如三代‘夰一’大夫字,合刻印记之义。元祐中为左藏隰守刘季孙跋题。”从他这段题记来看,似乎是在书画上的跋尾署上了“芾=”的名款,恐怕后人不解而作的自我介绍。“芾=”乃成为米芾二字组成的合文了。长时以来的疑滞,豁然畅通,亦一快事。从这里,也给了我们两点启发:过去著录的书还有疏略,未能如实的记载。从墨迹可以去订书籍的遗误;墨迹存在的问题从墨拓的帖中得到解答。这说明在历代的手简和墨拓本的碑帖中是蕴藏着很丰富的文献资料的,有待于我们的整理和发掘。

以上三种米书,为其中年前后的得意之怍。考米书遗墨早年最少,晚年较多,以“三希堂”米书刻帖来看,《三吴帖》为其早年书。此帖结体还多存欧书遗意,《苕溪诗帖》与《蜀素帖》为其中年所书,行笔超逸沉着,兼而有之。《紫金研帖》乃其晚年之笔,表现了挺劲放纵,自成一家的独特风格。还有一种小行书,如《王略帖》题跋,和跋褚遂良摹的《兰亭叙》,这种书他自命为“跋尾书”,“惟题于家藏真迹后,不写以遗人”,是他生平最自负的。历代好古博雅的书法家和鉴赏家,对米氏的书法艺术都有很高的评价,如宋高宗(赵构)曾云,书家具有晋法者,惟“米芾与薛绍彭”。此评信然。而黄伯思在《东观馀论》里,述及米书却提出含有褒中寓贬的评价:“比来襄阳号知古法,但能行书,正草殊不工。爱观古帖而议论疏阔,如摹古帖而点画失真。世言其搨本与真迹同,然比李建中、周越辈则小过也。”细味这段评论,初看似乎还公允,但是还有不尽处,所指的“好慕古帖而点画失真”,与其说这是米书缺点,倒不如说是米书的优点更为适当。因为米氏家藏晋唐古帖,无日不在临学,纵笔随意而书,故临得其神而略其迹,非拘泥于点画之形似,此正是米书的特点。在宋拓《宝晋斋法帖》里,有其临王羲之《王略帖》、《暴疾》等七帖,后有米友仁跋云:“羲之七帖先臣芾中年手临,此字有烟云卷舒翔动之气,非善双钩者所能得其妙,精刻石者所能形容其一二也。”以上羲之所书七帖,多属行真,而米手临乃变为行中带草,这正是通过“临”所得到的缥缈萦回飞动之势,若拘于绳墨点画之似的“摹”,又岂能臻此?这正是临与摹所表现的不同之点。

今传世墨迹,定名为晋王献之书的《中秋帖》、《鹅群帖》、《东山松帖》和唐颜真卿书的《湖州帖》,我认为都属于米手所临,其中以《中秋帖》为最好,《鹅群帖》次之,《东山松》又次之。《中秋帖》、《东山松帖》墨迹均刻石于《三希堂法帖》中。《中秋帖》钤有宋宣和、绍兴等印,后有明董其昌跋云:“大令此帖米老以为天下第一子敬书,又名为一笔书。”乾隆跋云:“大内藏大令墨迹,多属唐人钩填,惟是卷真迹。”清初吴昇《大观录》内对此帖的评价是:“此迹书法古厚,墨采神韵鲜润,但大似肥婢,虽非钩填,恐是宋人临仿。”开始提出怀疑。我其初疑为米临的依椐,是在《三希堂帖》内米书张季明帖云:“秋气深,不审气力复何如也。”最后六字,是连绵一笔书写的。在字形上与《中秋帖》虽冇肥瘦之不同,而中锋运笔沉着痛快是一致的。虽则如此,但还不能肯定,因为还不知大令是原有此体抑或随意临拟。今从宋拓《宝晋斋法帖》内所刻的《米藏大令十二帖》(即《中秋帖》)细审以后顿时解决了这个问题。石刻此帖,右上有标签署“大令十二月帖”,下有“褚氏”印记。首行“十二月割……”,帖后米跋三行“右襄阳米芾家藏法书,经梁唐御府历代赏鉴之家传”。此帖的运笔,正如米芾所说,如“火箸画灰,连续无端末”。此为大令书的庐山真面,可无置疑。以之来印证三希堂所刻的《中秋帖》,运笔虽似,但字形已肥,足以说明,符合于米氏取神略迹以意临之不束于绳墨,故表现出舒展圆劲沉着痛快之势。此帖谓为米临第一,似不为过。关于《东山松帖》,明董其昌撰《书画记略》云:“王大令《东山松帖》真迹”,并刻于《戏鸿堂帖》。《鹅群帖》,行书八行,有南朱“睿思东阁”及明项元汴藏印。此帖原藏于罗叔言(振玉),并印于《贞松堂藏历代名人法书》卷上第一帖。帖后有明张益一跋云:“此《鹅群帖》大令真迹。”这二帖临古有独到处,但在行笔结体方面,时露米氏本色,如《东山松帖》内的“使”字,《鹅群帖》内的“复归也,向彼谢”等字,益为明显,这是可以结合米氏墨迹来相互参证的。《东山松帖》为米所临又一确证则是从故宫藏宋搨《英光堂帖》米书内,发现了这一帖,此为米氏手临,可以论定。《鹅群帖》则刻于宋搨《宝晋斋帖》内,以之相互参校,即可真临立辨。唐颜真卿《湖州帖》,《墨绿汇观》著录,行草八行,此帖曾载于《宣和书谱》,书法用笔与《刘中使帖》绝相类。考《刘中使帖》,为颜书中杰作,元张宴跋谓:“钩如曲金,点如坠石。”运笔遒婉流畅惟颜之长,而《湖州帖》的运笔却显示了挺劲开张,如“湖”字,“非常”等字,是颜书结体中所没有的,而这些地方,却是米书的特点。过去亦有人怀疑此帖是吴琚所赂,理由是结体用偃笔多。考吴琚的书法是完全师法米元章,并无其他的变化,例如此帖“唯”字的结体,与《复官帖》内“准”字右旁的“佳”字边用笔是一致的。这种结体在吴琚的遗墨中还尙未见到。所以我认为此帖为米手临,可靠性大些。晋唐的真迹遗墨,传世已少,借米氏的临仿,还能看出当时书体的精神面貌。由于米氏善于用笔,因之表现在书法上,有藏锋、出锋、谨守、放纵、肥瘦之不同,所临古帖的面目姿势,也就随之各异。关于他临古墨迹被当时人误认为原作的事例,在他著的《书史》里经常提到,例如其中一条云:“余临大令法帖一卷,在常州士人家,不知何人取作废帖,装背以与沈括,一日林希会章惇、张询及余于甘露寺净名斋,各出书画,至此帖,余太惊曰:‘此芾书也。’沈悖然曰:‘某家所收久矣,岂是君书?’芾笑曰:‘岂有变主不得认物耶!’”类此事例在米书中是很多的。对科学、艺术素有修养的沈括,竟以米临为真,正反映了米书临古工夫之深,水平之髙。

以上所谈,是我对米书的粗浅认识,希望专家、学者和对米氏书法有兴趣的同志,给予指教批评,这是我衷心切望的。

1962.4.6

(《文物》1962年第6期)

北京故宫博物院藏米芾书法作品《苕溪诗卷》-全景