陈寅恪先生与中国“艺术史学”

来源:《新美术》2002年第3期 作者:姜伯勤

1920年代清华国学院“五大导师”油画。自左至右,分为赵元任、梁启超、王国维、陈寅恪、吴宓。

在中山大学,我们深深感受到陈寅恪先生的气氛,正如范景中先生在西子湖畔的“深深地渗透着”潘天寿先生影响的中国美术学院,深深地“感受到”潘天寿先生的“气氛”。【1】范景中先生说:“潘天寿先生的许多思想在今天特别值得强调。”今天,我们也感到陈寅恪先生关于中国“艺术史学”和“学术独立”的思想,特别值得强调。

陈寅恪先生《金明馆丛稿二编》第二版及新版收入了初版时尚未来得及收录的一篇重要文章:《吾国学术之现状及清华之职责》。【2】寅恪先生在文章中从“学术独立”的高度,阐发了研究“本国艺术史学”的重大使命和紧迫意义。

1957年,笔者在黄萱先生关照下,以开学后中途替补的方式,得到进入寅恪先生寓所“元白诗证史”的课堂听课的机会。先生前此曾经指出:“本课程的目的,即以元白诗证史,用这个方法成一家之言,以拖拉机耕田的速度,有别于老牛木犁的速度,在历史上别开生面。而开此门课即是作一个练习。”【3】

在这门功课的学习中,深感寅恪先生有一种打通人文科学中的史学、文学与艺术的宏大的通识。先生寓所的客厅中挂着一位陈氏兄弟创作的画幅以及名家书写的字幅。使我深深感受到寅恪先生本人就是出入于20世纪中国艺术史转型期的学术圈中的重要学者。寅恪先生一方面绍承包括清学在内的传统国学,一方面又游学于重视艺术史学的德法诸国。先生在此文中大声疾呼“拈出此重公案,实系吾民族精神上生死一大事也”。【4】读后确有一种振聋发聩的感受。

曹意强先生在《艺术与历史》一书中,揭出了陈寅恪先生的这一宏文,指出:史学大师陈寅恪先生“敏锐地看到,中国历史学的落后跟艺术史学科的缺乏紧密相关。”【5】我们试循着曹先生的提示,在下面来讨论一下为什么中国艺术史学的“学术独立”,关乎到本国的“学术独立”。

国家博物馆,1920年代清华国学院四大导师塑像。自左至右,分为:梁启超、赵元任、王国维、陈寅恪。

一、中国“艺术史学”与“本国学术独立”

1931年,陈寅恪先生在《吾国学术之现状及清华之职责》一文中,高扬“本国学术独立”之大旗,先生说:

吾国大学之职责,在求本国学术之独立。

寅恪先生在论及本国艺术研究对于本国学术独立之重要意义时指出:

至于本国史学、文学、思想、艺术史等,疑若可以几于独立者,察其实际,亦复不然……

又云:

关于本国艺术史材料,其佳者多遭毁损,或流散于东西诸国,或私藏于权豪之家,国人闻见尚且不能,更何从得而研究?其仅存于公家博物馆者,则高其入览券之价,实等于半公开,又因经费不充,展列匪易,以致艺术珍品不分时代,不別宗派,紛然杂陈,恍惚置身于厂甸之商肆,安能供研究者之参考?但此缺点,经费稍裕,犹易改良。独至通国无一精善之印刷工厂,则虽保有国宝,而乏传真之工具,何以普及国人,资其研究?故本国艺术史学若俟其发达,犹邈不可期。【6】

从陈寅恪先生的多处论述中,我们体悟到达成艺术史学及本国学术独立的路径。

首先,文章指出:从艺术史研究来达成中国学术的独立,必须探究本国艺术所承受的人文主义传统。

寅恪先生曾以“国文”研究为例阐明了这一关捩。先生说:“国文则全国大学所研究者,皆不求通解及剖析吾民族所承受文化之内容,为一种人文主义之教育。”【7】由此启发我们认识到,研究中国艺术史,就是要追求“通解及剖析吾民族所承受文化之内容,为一种人文主义之教育”。

范景中先生在《图像与观念》一书中,有《图像与观念:读〈作为人文学科的美术史〉札记》。【8】文章所引潘诺夫斯基论文说:“艺术史理应列入人文科学的行列”,【9】“它们的任务是让失去生命的东西获得新生,要不然这些东西仍旧会处于僵化状态。”【10】通过现实,超脱现在,“不但尊重传统,而且将其视为真实与客观之物,必须对之进行研究,如有必要,还得复原。”【11】“复旧图新”。【12】这一观念可与陈文相呼应。

其次对资料作为系统的整理,对本国艺术史的地位、源流,作用系统的历史的探讨。

另一方面,寅恪先生云:“近年中国古代及近代史料发见虽多,而具有统系与不涉傅会之整理,犹待今后之努力。”【13】昭示我们应对于一历史问题之“地位”、“源流”等,作“历史之探讨”。

寅恪先生语重心长地说:对于新出资料“或无暇利用,不唯孤负此种新材料,直为中国学术独立之罪人而已”。【14】

第三,以新的材料研究新问题。重视资料建设。而在资料建设中,又“重在知彼”。指出“盖今世治学以世界为范围,重在知彼,绝非闭户造车之比”。【15】

1929年7月24日,陈寅恪先生以故宫博物院专门委员身份前往景山故宫博物院分院,“此事本系意在参看景山中陈列清帝画像,以应本研究所前者(按指赵万里先生)所委托”。【16】

1930年2月,又拟于3月1日往天津黄立猷家考察所藏石刻榻本,“约容(庚)、商(承柞)、赵(万里)诸公同往一看”。先生“以为买榻本、摄照片,购实物,似较买书籍为重要”。【17】总之,寅恪先生将资料建设,看成建立本国艺术史之“学术独立”的重要前提。

陈寅恪先生在致陈垣先生书信中,曾为之介绍挪威人 Kanow 所著之《印度石刻〈贵霜时代〉》第2卷,作为研究佛教美术之参考,谓“此书有叙论一篇综述西人关于月支塞种问题之研究”,“似皆有可参考之价值者”。【18】此亦为“重在知彼”之一例证。

第四,对在中国大学建立艺术史专业表示很深的关切。陈寅恪先生对中国国内大学艺术系的建设,亦表示过深切的关心。《书信集·致陈垣》(1930年9月19日)函有云:

闻辅仁大学有艺术系之设,汤定之先生涤,画学世家,谅公所知,洵中国画之良好教师也。敬举贤能,……不胜感幸之至。【19】

考汤涤(1878—1948),字定之,江苏常州人。清季名画家汤贻汾(1778—1853)曾孙,故称汤涤先生为“画学世家”。汤定之“以气韵清幽见重于世”。【20】寅恪先生为辅仁大学艺术系举贤荐能,可见先生对中国艺术史教育的拳拳关切之心。

第五,学兼中外,利用本国画史、画论、图像等本国学术资源,提出要建设本国艺术史的系统。陈寅恪先生晚年“以诗证史”的实践,给本国艺术史之“以图证史”给予了宝贵的启发。

1920年代清华国学院四大导师油画。自左至右,分为:陈寅恪、王国维、赵元任、梁启超。

二、“以诗证史”对“图像证史”的启示

《柳如是别传》第一章〈缘起〉云:

自来诂释诗章,可別为二。一为考证本事,一为解释辞句。质言者,前者乃考今典,即当时之事实。后者乃释古典,即旧籍之出处。【21】

曹意强先生《艺术与历史》一书,“第二章讨论图像证史的问题”。【22】此章中引用哈斯克尔《历史及其图像》第217页的一段话:

视觉艺术的发展……与其自身及前代诸社会的政治、社会景况的联系,比以往人们所普遍相信的远为密切。【23】

如果把陈寅恪先生“以诗证史”的“古典”、“今典”的探究,运用到“图像证史”,则考释今典,考释当时之事实,即哈斯克尔所说的研究视觉艺术的发展与其自身诸社会的政治、社会景况的联系,而考释古典,即研究“视觉艺术的发展”与“前代诸社会的政治、社会景况的联系”。

关于这种联系的研究,关于史事出典、时代风气与画师图写之关系,《元白诗笺证稿》第五章〈新乐府·八骏图〉有云:

寅恪案:(元)微之有“德宗以八马幸蜀”之言,李肇记时人多图写望云骓之事,而《柳河东集》壹陆亦有〈观八骏图说〉一文,盖此乃当时之风气也。至此种风气特盛于贞元、元和之故,殆由以德宗幸蜀之史事,比附于周穆王以八骏西巡之物语欤?要之,画师、诗人之写咏穆天子者,其胸中固有德宗幸蜀之史事在也。【24】

由上可见,以唐代后期流行图写《八骏图》为例,贞元、元和间(785—820)所以流行《八骏图》的绘画创作,其“今典”即“当时之事实”,乃与唐德宗幸蜀(780—805德宗在位)之史事有关,其古典即所谓“旧籍之出处”,乃利用周穆王以八骏西巡的故事。

关于“以图证史”的案例,还可举出陈寅恪先生文集《读书札记二集》,有:

名画记:咸宜观有吴道玄、解倩、杨廷光、陈闳画。……按:女道士鱼玄机住咸宜观。

又有:

名画记:开元观有杨廷光、杨仙乔画……【25】

又云:

寅恪案,据《名画记》及元白诗,知宝应后仍称开元观,无换名之事。然太真观者即睿宗后(太真后)道观之义也。但唐宫中有太真观与否,无他证,不敢决;即有之,亦当作“太真帝后”解,不同太清宫之义也。据此,玉环之号太真,必以在亲仁坊(或为道德坊)昭成皇后太真观为女冠之故,宫中未必有太真宫也。【26】

按陈寅恪先生《元白诗笺证稿》第一章〈长恨歌〉有云:“寅恪案:此有二问题,即长安禁中是否实有太真宫……考《唐会要》壹玖仪坤庙条略云……夫长安城中于宫禁之外,实有祀昭成太后之太真宫,可无论矣。”【27】今据《读书札记二集》,得知寅恪先生证成此说,曾广泛涉猎《历代名画记》这一史料。

又如,《读书札记二集》,其二(维摩诘经文殊师利问疾品演义)引《隋书》八十三《高昌传·餑坚》:“于坐室画鲁哀公问政孔子之像。”【28】

其中,“狮子骨仑前后引”,寅恪先生引据《南海寄归内法传卷四第三十四西方学法注》注:然而骨仑速利,尚能总读梵经……意指昆仑奴,即狮奴也。速利即疏勒,见本传卷一第九受斋仪轨。【29】

在以图像证史时,必须有良好的一般史学训练,如年代学的训练。《陈寅恪集·书信集》有1926—1927年《致徐炳昶》一信,略云:“顷读考古专号马(衡)、黄(文弼)两先生兴化寺壁画考证。关于时代一节,略有疑义。”“第十一页第一行‘历代记年月之法,未有不书年号者,此画但书大元国戊戍而无年号,必系太宗十年之戊戍’云云。”“按:世祖至元八年十一月乙亥建国号曰大元,若系太宗十年,似无称大元国之理,然则此戊戍非大德二年即至正十八年也。”【30】关于陈寅恪先生的史学,可参阅蔡鸿生教授在香港博士苑出版社所出《学境》一书中的大作《陈寅恪史学的魅力》。【31】

査至元八年为1271年,始称大元,此后之戊戌年为1298(大德二)、1358(至正十八),故先生有此之谓。

曹意强先生在《艺术与历史》一书中,高度评价了宋人郑樵在《通志》〉一书中首创《图谱》一略并实践图文互相印证的贡献。曹先生说:“更为重要的是,他进一步强调说,轻视图像,纯赖文字的历史势必沦为虚学,而实学必赖于图像。”【32】

这样,“图像证史”就帮助我们走上了实学之路。

三、后论

在追寻中国本国艺术史学学术独立的艰难历程中,潘天寿先生的业绩值得我们分外珍视。

潘天寿先生指出,东方绘画与西方绘画分属两大不同系统。1936年,潘天寿先生于《中国绘画史绪论》中指出:“故言西方绘画者,以意大利为产母,言东方绘画者,以中国为祖地。而中国绘画,被养育于不同环境与特殊文化之下,其所用之工具,发展之情况等,均与西方大异其趣。”【33】

范景中先生引述潘天寿先生的见解时写道:潘先生说,“艺术上,中国人自有一套中国人的办法,这个里面大有学问。越是钻进去,越觉得有东西可学”;“若徒眩中西折中以为新奇,或西方之倾向东方,东方之倾向西方,以为荣幸;均足以损害两方之特点与艺术之本意,未识现时研究此问题者以为然否?”【34】这里牵涉到,在借鉴外来影响的同时,如何真从传统中提炼出超越前人的要素。

饶宗颐先生对中国艺术史学学术独立所作的可贵努力,十分具有启发性。

饶宗颐先生于香港《中国书评》1994年创刊号中写道:“确立学术的自尊心”,这一题词与陈寅恪先生倡说之本国学术的“学术独立”,在精神上是相通的。又如饶宗颐先生自撰之《选堂八十回顾展小引》有云:“陈寅恪自言平生为不古不今之学,余则喜为不古不今之画,此不古不今四字,实出东坡称许朱子房之山水,谓其能稍出新意也。”【35】再一次证明饶宗颐先生与陈寅恪先生精神相通。

饶宗颐先生对张彦远《历代名画记》中的画理精髓,有很好的继承和弘扬。如饶宗颐先生《澄心画展自题二首》有“己知不了可通神”句。张彦远《历代名画记》卷二有云:“夫画物特忌形貌采章历历具足,甚谨甚细,而外露巧密,所以不患不了,而患于了,既知其了,亦何必了,此非不了也。若不识其了,是真不了也。”此“不患不了”即及对艺术家缺乏笔下的概括力和缺乏超越精神。饶宗颐先生为之揭出十分重要。【36】

饶宗颐先生在所著艺术史论集《画◆》一书中,将中国绘画史区分为“绘画”时期和“写画”时期,宋以前之“绘画”时期,有“图画与图案不分”、“白画与彩绘之间插”、“画样与雕刻塑像之合一”、“没骨与色晕凹凸之运用”诸特点。而宋以后则是以文人笔墨为特徵的“写画”时期。指出“六法中以‘骨法用笔’为最基本条件,国画的特色是由笔墨产生气韵。笔为骨、墨与色为血肉。’”【37】饶宗颐先生的这些论述,既有世界文化视野,重在知彼(如对凹凸法的关注),又能从中国传统文化的话语中提炼出中国艺术史的特有的框架,从而实现在本国艺术史中“学术独立”的追求。

陈寅恪先对西洋和东洋的艺术史研究有广阔的学术眼界,而其不倦地对本国艺术史传统再三致意,则与先生青少年时期以来所受的艺术熏陶有关。先生的长兄、杰出画家陈衡恪先生就对寅恪先生有特殊的影响。

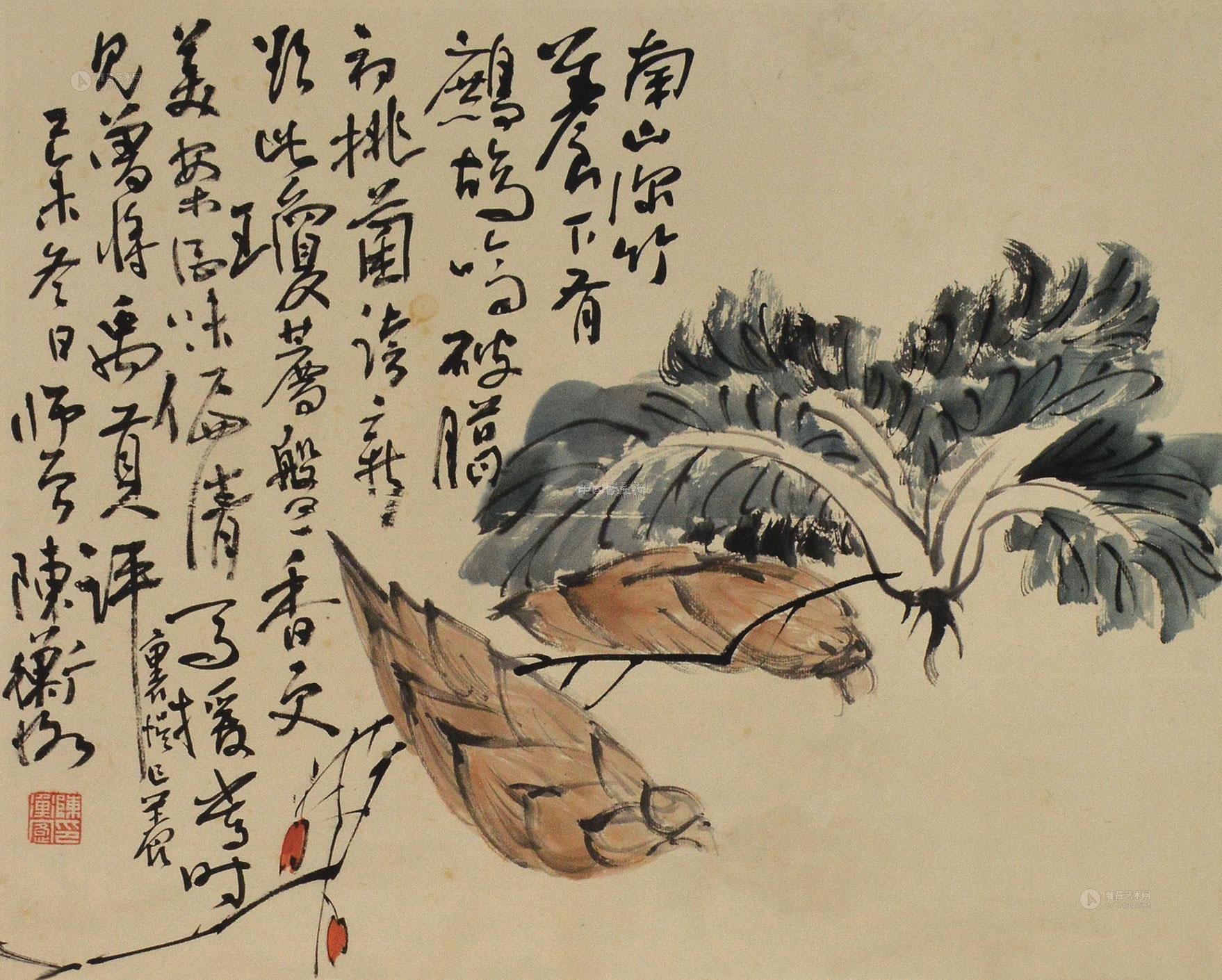

陈师曾先生诗画

陈衡恪(1876—1923),字师曾,江西修水人,寅恪先生长兄,长寅恪先生14岁。

1902年,陈寅恪先生13岁时随长兄师曾东渡日本。1908年陈衡恪先生归国,是中国近代画史上最早去日本留学的画家,强调创新和创造,画山水得力于沈周、道济、髡残、石溪、蓝瑛,“不使一笔入四王”,又作《京华风俗图》。吴昌硕、齐白石盛赞陈师曾,鲁迅认为他“开一代新境”,傅抱石称赞他是“一代中最伟大的画家”。

陈寅恪先生《寒柳堂记梦未定稿》有云:

癸亥,先母及先长兄衡恪同时病殁于金陵。家人恐先君忧伤过度,遂移家杭州。【39】

则陈衡恪先生之英年早逝,曾给家人带来巨大的悲痛。

寅恪先生毕生推崇衡恪先生的艺术创造诣。《陈寅恪集·诗集》有〈题先大兄画桂花册〉,此先大兄即画家陈衡恪先生,诗云:

金英翠叶不凋残,留与炎方野老看。

闻有月中千丈树,未曾攀折怕高寒。

崖壑幽姿影尚存,小山招隐事难论。

画图流转关天意,珍重飘香纸上痕。【40】

此图颂扬了桂花的高洁,“崖壑幽姿影尚存”,此乃崇高气节的象徵。《寒柳堂集·赠蒋秉南序》有云:“欧阳永叔少学韩昌黎之文,晚撰《五代史记》,作〈义儿冯道〉诸传,贬斥势利,尊崇气节,遂一匡五代之浇漓,返之淳正,故天水一朝之文化竟为我民族遗留之瑰宝。”【41】

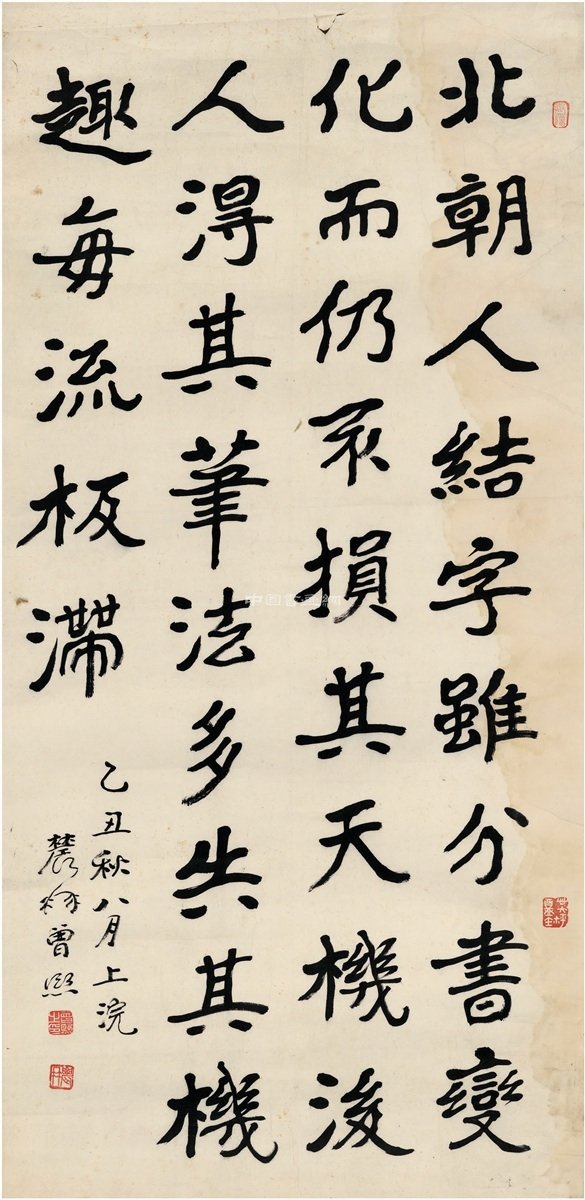

说到陈寅恪先生对本国艺术史学术独立如此关切的背景及实践,陈寅恪先生还与晚清著名画家曾熙有密切的交往。曾熙(1861—1930),号农髯,湖南衡阳人。光绪二十九年(1903)进士。作为活跃于上海的书法家,与“清道人”李瑞清齐名,并称“曾李”。【42】自谓作画师万物。张大千曾拜曾、李二人为师。

曾农髯先生书法

《诗集》1954年2月3日〈甲午元旦题曾农髯丈所画齐眉绥福红梅图(图为莹寅结婚时洞房壁间所悬画幅也)〉:

花枝含笑画犹存,偕老浑忘岁月奔。

红烛高烧人并照,绿云低覆镜回温。

新妆几换孤山面,浅笔终留倩女魂。

珍重玳梁香雪影,他生同认旧巢痕。【43】

1966年1月复有《又题红梅图一律,图为寅恪与晓莹结缡时曾农髯丈熙所绘赠,迄今将四十载矣》:

卌年香茜(一作雪)梦犹存,偕老浑忘岁月奔。

双烛高烧花欲笑,小窗低语酒馀温。

红妆纵换孤山面,翠袖终留倩女魂。

珍惜玳梁垒海影,他生同认旧巢痕。【44】

1966年寅恪先生作《寒柳堂记梦未定稿》中有:“然而梦痕不仅可记,其中复有可惜者存焉。”【45】 寅恪先生《诗集》中有多首为晓莹夫人所作绘画的题诗。《论再生缘》中又论及一代才女陈端生的绘画才能,处处都显示了先生对“本国艺术史”的关注。

总之,我们通过以上这一课题的学习,猛省到中国艺术史的研究,是关系到我国学术独立的大事。这重公案,实在是关系到吾民族精神上生死的一件大事,我们务须奋起,好好努力!

(《新美术》2002年第3期,6—11页)

____________________________________

注释:

【1】范景中:《图像与观念》,第16页,岭南美术出版社,广州,1993年。

【2】陈寅恪:《吾国学术之现状及清华之职责》,《金明馆丛稿二编》,361-363页,三联书店,北京,2001年。

【3】姜伯勤:《史与诗:读陈寅恪先生〈元白诗笺证稿〉、〈论再生缘〉、〈柳如是别传》〉,见《陈寅恪与二十世纪学术》,浙江人民出版社,2000年,第357页。

【4】同注【2】,第363页。

【5】曹意强:《艺术与历史》,第92页,中国美术学院出版社,杭州,2001年。

【6】同注【2】。

【7】同注【2】,第362页。

【8】范景中:《图像与观念:读〈作为人文学科的美术史〉札记》,见《图像与观念》,357页,岭南美术出版社,1993。

【9】前揭书,第427页。

【10】前揭书,第428-429页。

【11】前揭书,第412页。

【12】前揭书,第412页。

【13】同注【2】,第361页。

【14】同注【2】,第363页。

【15】同注【2】,第362页。

【16】《陈寅恪集·书信集》,三联书店,北京,2001年,第32页。

【17】同注【16】,第40页。

【18】同注【16】,第124页。

【19】同注【16】,第124-125页。

【20】俞剑华:《中国美术家人名辞典》,上海人民美术出版社,上海,1998年。

【21】《陈寅恪集·柳如是别传》,三联书店,北京,2001年,第7页。

【22】曹意强:《艺术与历史》,中国美术学院出版社,杭州,2001年,第2页。

【23】前揭书,第65页。

【24】《陈寅恪集·元白诗笺证稿》,三联书店,北京,2001年,第239-240页。

【25】《陈寅恪集·读书札记二集》,三联书店,北京,2001年,第253页。

【26】前揭书,第253-254页。

【27】同注【24】,第39-40页。

【28】同注【25】,第310页。

【29】同注【25】,第308-309页。

【30】同注【16】,第3页。

【31】蔡鸿生:《学境》,香港博士苑出版社,2001年。

【32】同注【22】,第90页。

【33】潘天寿:《中国绘画史》,上海人民美术出版社,1983年。

【34】同注【1】,第16-18页。

【35】姜伯勤:《序言·“喜为不古不今之画”:试论饶宗颐先生的画格》,见《古韵今情:饶宗颐书画艺术》,商务印书馆(香港)有限公司,2001年。

【36】姜伯勤:《论艺术与生命的超越》、《华林》,第2卷,中华书局,北京,2002年。

【37】姜伯勤:《论饶宗颐先生的艺术史理论——以〈画◆〉为中心》,见《饶宗颐学术研讨会文集》,輪墨轩出版有限公司,香港,1997年。又见《学人》第十一辑。

【38】俞剑华:《中国美术家人名辞典》,上海人民美术出版社,上海,1998年,第1043页。王伯敏:《中国绘画通史》下册,412-413页,三联书店,北京,2000年。高昕丹:《陈师曾〈文人画之价值〉的成立情况》,见 Besides Volume 3, 2001, Hong Kong。

【39】《陈寅恪集·寒柳堂集》,三联书店,北京,2001年,第233页。

【40】《陈寅恪集·诗集》,三联书店,北京,2001年,第135页。

【41】同注【39】,第162页。

【42】同注【38】,俞书,第1080页。

【43】《陈寅恪集·诗集》,三联书店,北京,2001年,第103页。1965-1966年撰《寒柳堂记梦未定稿》又有“今岁又賦〈题红梅图〉―律”,见注【31】,第185页。

【44】同注【43】,第173页。

【45】同注【39】,第185页。