任军伟:当代中国画诗意的失落与召唤

来源:中国书画网 作者:任军伟,编辑:中国书画

近代以来,中国画不断经受着西方现代文明的冲击、不断遭遇着文化艺术领域某些思想激进者的批判和质疑,诸如“中国画将死”、“中国画已死”之类的言论始终缠绕着中国画。尽管如此,脱离了传统社会文化语境的中国画非但没有走上“穷途末路”,反而经过不断调整最终适应了新的社会文化语境,并在一定程度上完成了现代化转型。时至今日,为了满足大众对于文化艺术的渴求,在社会经济和现代展览体制的推动下,当代中国画呈现出一种骄人的繁盛局面:创作、研究、展览、出版、教学、拍卖等齐头并进、多点开花,成果丰硕。

但也不可否认,目前的中国画创作并不尽如人意。尤其是我们将当下的中国画创作与画史上的经典作品进行比照时,会感受到一种明显的差距——中国画看似繁荣昌盛背景之下的部分作品却显得苍白与单薄。缘何如此,当代中国画究竟缺什么?——诗意,是我给出的答案。笔者以为,诗意的缺失,是当代中国画创作面临的最大症候。何谓诗意?宗白华在《中国诗画中所表现的空间意识》一文中说道:“中国人抚爱万物,与万物同其节奏:静而与阴同德,动而与阳同波(庄子语)。我们宇宙既是一阴一阳、一虚一实的生命节奏,所以它根本上是虚灵的时空合一体,是流荡着的生动气韵。哲人、诗人、画家,对于这世界是‘体尽无穷而游无朕’(庄子语)。‘体尽无穷’是已经证入生命的无穷节奏,画面上表出一片无尽的律动,如空中的乐奏。”这里所说的“气韵”、“律动”,基本上可以等同于我们所理解的诗意,而“体尽无穷”、在有限中见出无限,则是“诗意”之所以成为“诗意”的关键。

王诜《渔村小雪图卷》绢本设色 纵44.4厘米 横219.7厘米 北京故宫博物院藏(局部)

诗意:中国画艺术的灵魂

诗情、画意兼备,是中国画艺术最广为人知与普遍认同的基本特征。也就是说,我们欣赏一件优秀的中国画作品,无论是历史上的还是当下的,得到的不仅仅是视觉层面上关于“画意”的美感,还有难以言说的、回味隽永的诗意之美。可以说,有无诗意,关乎中国画的根本品质。

在中国艺术史视域内论及诗画关系,不能不提到文人画的鼻祖——唐代诗人王维。有论者认为,诗情、画意兼备,不仅是王维诗歌的特色还是其绘画的特色。如苏轼在《东坡题跋·书摩诘〈蓝田烟雨图〉》中就有“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”的论断。研究者认为是王维将诗意引入绘画创作,才在真正意义上促成了文人画或者水墨画的产生。高居翰即在其著作中写道:“诗意画在中国刚出现时,更多是被辨识和体验出来的,而不是被有意创造出来的。诗与画可以相互转换的观念出现在11世纪著名的北宋文人中间,特别是苏轼(东坡)的圈子,并被追溯到唐代,那时的诗人由杜甫领衔,画家由王维居首。”很显然,高居翰认为文人创作富有诗意之美的水墨画是始于王维,而北宋的苏轼则从事了“辨识”的工作。由此开始,在绘画创作中不断融入诗意、在绘画品评中不断体味诗情,便成了中国画自身所带有的根本属性。追求诗意,无疑成为中国画艺术的灵魂。

在此我们需要先讨论这样两个问题:其一,作为两种各自独立的艺术形式,为什么中国的诗与画能够结合成为一种新的艺术形式,其结合的基础是什么?其二,这种结合给中国画带来了什么、意味着什么?

之所以提出第一个问题,是因为我们知道诗与画的结合并不是偶然的。考察西方艺术史可知,西方的绘画与诗歌并没有做到有机结合,更谈不上一种艺术形式的介入所带来的另一种艺术形式的再生。也就是说,中国的诗与画跟西方的诗与画在本质上是由完全不同的文化“基因”组成的,这种“基因”便是中国诗与中国画结合的前提。沿着这一思路追问,可以发现中国的诗与画在起源上就是相通相融的,而不是王维或者其他人通过外在的努力才将两者嫁接在一起的,更不是在画面上题写诗句或者以视觉的方式呈现某一首诗歌的意象。具体而言,就是在中国文化中有一种作为根本规定性的“天人合一”的思维方式与价值观念。实际上,中国传统文艺理论中“情”、“意”等概念,体现的就是“天人合一”、物我两忘的状态与境界,而不是主、客二元论意义上的主体对于客体的情或意。诗与画的结合,在中国文化语境中乃是“同质”之合、而非“异质”之合,因而两者才能水乳交融、化合为一。反观西方的诗与画,因为根植于判然分明的主、客体相分的二元论,各有各的表达需求、各有各的形式法则、各有各的演进逻辑,既没有结合的意愿,也缺乏结合的可能与尝试,所以从中虽然可以看出相近的思想观念、形式结构,却很难品味到诗意。

诗与画的结合、诗意的融入,对于中国画创作的重要性是不言而喻的。其中尤为重要的一点是,诗歌的介入使得中国画迅速脱离了实用性和匠人制作的层面而进入艺与道的层面,最大程度上改变了绘画在文化系统中的地位与价值。需要说明的是,诗歌介入中国画创作并不是带来了什么,而是唤醒了中国画艺术故有的天人之境、载道功能。从王维开始,因为“诗意”,中国画负载起中国人对于生命价值的追问与幽思,成为中国人表达生命精神、寄托生命关怀的重要方式。简言之,如果没有诗意,中国画或许很难走出用于装饰生活、记录事件的泥沼。

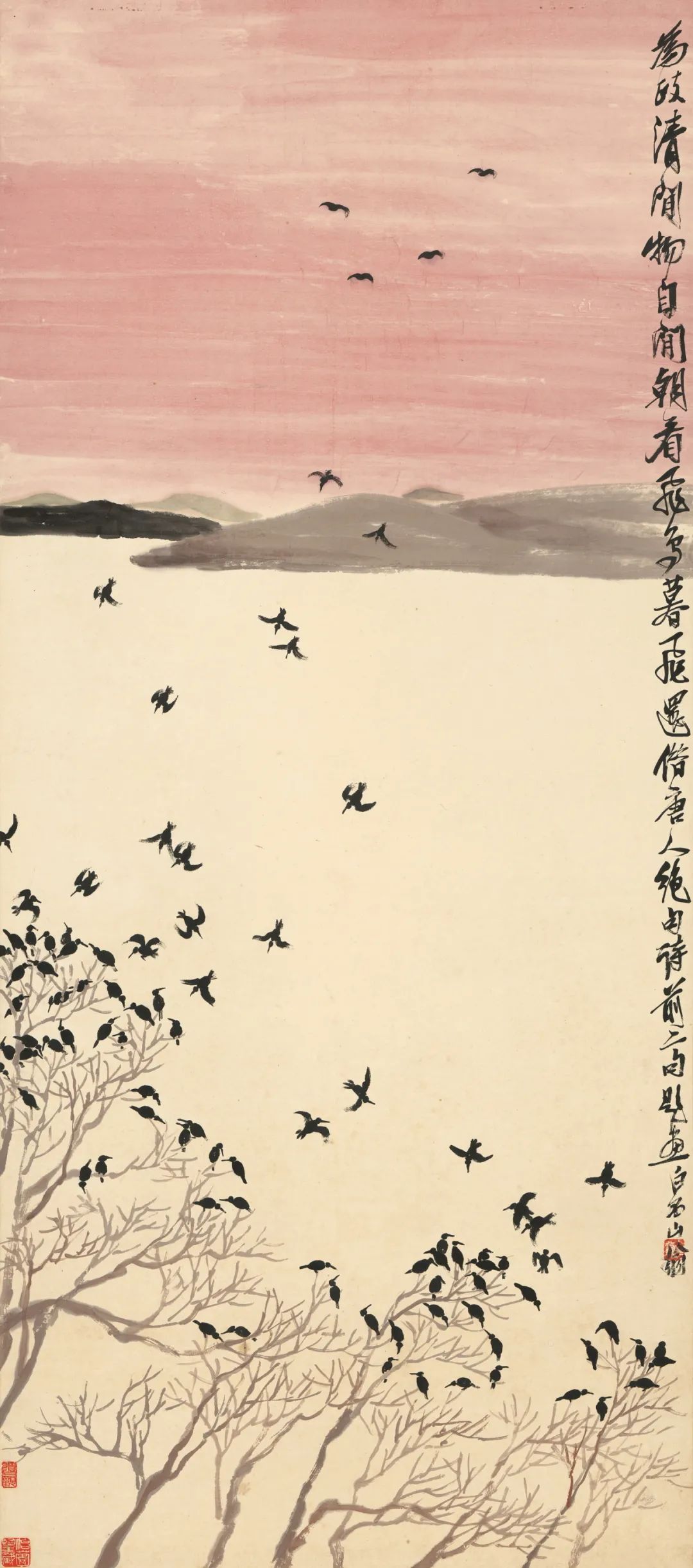

齐白石《为王瓒绪作山水十二屏》之《飞鸟暮归》137.8cm×62cm 重庆三峡博物馆藏

诗意失落:当代中国画创作的困境

在当下的中国画创作中,我们已经很难寻觅诗意的影子。或者说,诗意已经从原有的中国画艺术中抽身而出,不知所踪。如果说诗意曾经让中国画确立了自身的高贵品质,那么现在的中国画创作则因为诗意的缺席而日显平庸,日渐丧失其形而上的、高贵的、超越的品质。

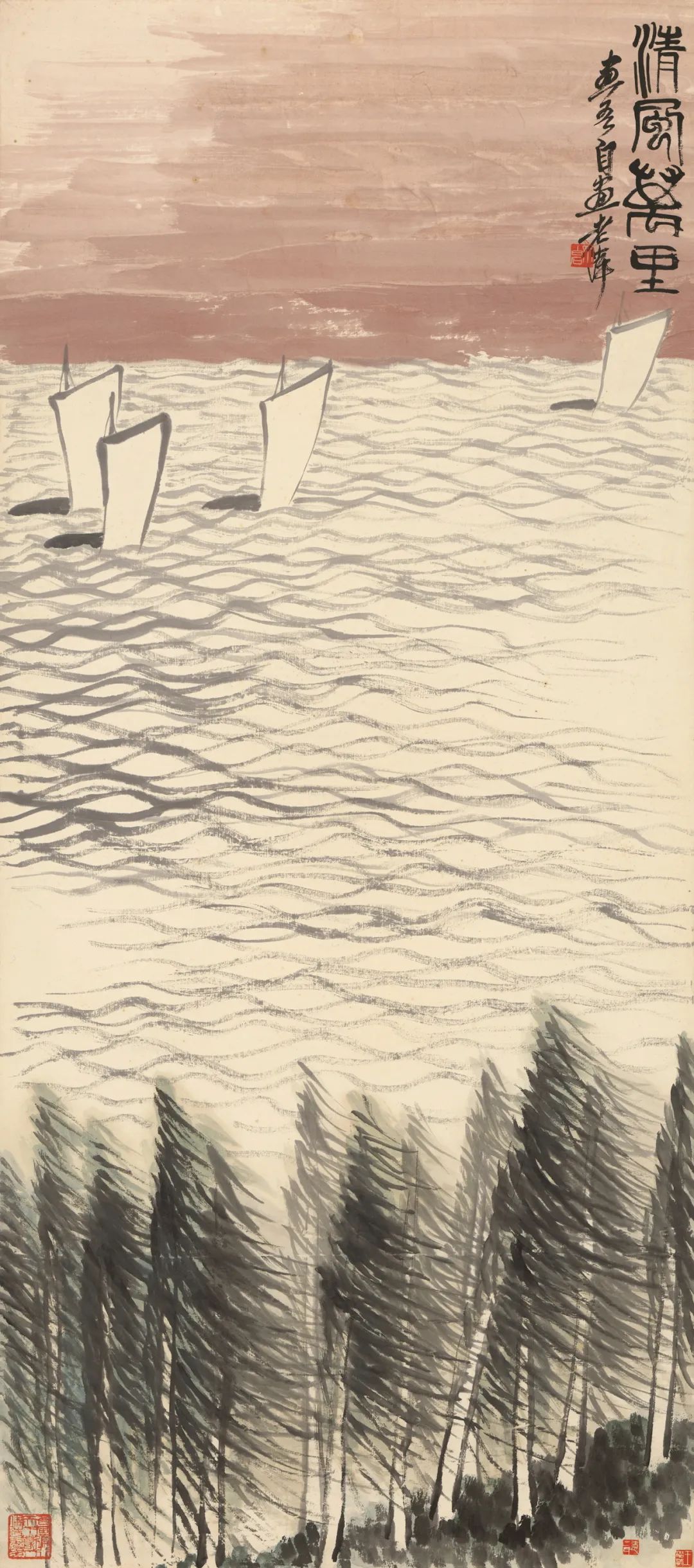

当今时代,从整体上把握中国画并不是特别困难的事,因为每时每刻都有不断涌现的新展览、出版物,再加上日益发达的高科技传媒手段,使得我们有条件多维度、多视角予以观照中国画的发展。在此观照的视野中,我们可以发现如下几种值得注意的现象。首先,相对于写意画而言,工笔画极为强势地成为当下中国画创作的主流,无论是在展览会还是拍卖场上,写意画都难以与工笔画相争锋。而反观中国绘画史,可以说写意画才是真正的主流。其次,当下中国画的创作者,从创作的初衷上就越来越强调视觉效果的极力呈现、绘制技巧的繁复精良、创作材料和题材的别具一格,而对于艺术风格与审美境界却有意无意地忽略了。无论是工笔还是写意,均是如此。不得不说,当下中国画的创作在形而下的技术层面上用力颇多,这就有悖于传统中国画的诗情画意。再其次,与传统中国画相比,当下中国画更多的是有目的、有预想的“创作”,而不是无意为之的情感的自然流露。中国绘画史上绝大多数杰作其实并不是有意“创作”的产物,无论是徐渭、八大山人还是齐白石,他们的精品力作基本上都是无意为之的。最后,综合以上几点我们可以得出这样的判断:当下的中国画创作丧失了故有的写意性或者写意精神。所谓写意,并不是指逸笔草草、不求形似的绘画形式,而是一种中国画的创作方法与观念。究其本质,则是画家对天人、物我之间本源共通的生命状态的感悟与表达。显而易见,写意恰恰是中国画诗意存在与显现的基本条件。写意性或者写意精神的亏欠,带来的必然是诗意的缺席与失落。何以会如此呢?

指责与品评当下中国画诗意的缺失是容易的,但困难的是应该如何解释这一现象?如何解答其中的原因?笔者尝试从两个方面回答。从外在的方面来看,近代以来尤其是进入20世纪以来,中国画在新的社会文化语境中被赋予了新的使命,其存在和发展始终是与国家和民族的命运联系在一起的,它一度成为启蒙或者救亡的“工具”。而诗意的流露,让位于更加理性、更具目的性的家国情怀、革命精神的传递。由此,诗意的失落对于20世纪以来的中国画而言是必然的,这也正是当下中国画诗意失落的直接原因。从内在的方面来看,近代以来社会文化的巨大变化,带来了中国画创作者主体身份的转换,他们从传统意义上的文人转变成为现代意义上的知识分子,对现实世界的关怀远远超过了他们对于玄虚、渺远境界的关注。甚至可以说,对于“道”的浑沦整一正是他们所极力反对的。经过现代文明启蒙的创作者,已经习惯用主、客体二分的视角审视一切,传统文人心之所系的诗意早已被他们放逐了。

当然,中国画中的诗意体现同样离不开特定的表现手法和形式。事实上,为了更大程度地体现形而上的诗意,宋元以来的文人水墨画经历过数代大家的演绎,形成了一些必不可少的创作经验与规范。高居翰在《诗之旅:中国与日本的诗意绘画》一书中就有这样的认识:“在我的定义中,最好的诗意画并不取决于艺术家本人的抒情程度——尽管我们也应考虑这一点,只要它不与文人士大夫身份扯上关系——而是依赖于完全掌握了某种再现的技巧,以看似轻松的方式,来表现空间、气氛、光亮以及物象表面的细微和转瞬即逝的效果。这些自我克制的画家掌握了这套本领,就不必用力去强调再现的效果,他们减少了对细节的刻画,柔化和简化了形式,以看似简单的形象在观众心中唤起深情的共鸣。”我们并不陌生的是,近代以来在吸收借鉴西方绘画理念和技法来改造中国画的过程中,写实再现、对景写生等创作方法已经深深融入了中国画的血液,传统文人画家创造并遵循的那些规则已经所剩无几,因此能够“在观众心中唤起深情的共鸣”的诗意也随之失落。

无论是从外在还是内在的方面来看,都可以确证当下的中国画创作已经背离了传统中国画的精神,有些画家其实是用中国画的工具材料实践着西方绘画的审美取向与创作理念。如此,诗意便无从寻觅。

齐白石《为王瓒绪作山水十二屏》之《清风万里》137.8cm×62cm 重庆三峡博物馆藏

召唤诗意:未来中国画发展的出路

如果说诗意是中国画艺术的灵魂,那么失落了诗意的当代中国画创作也就失去了灵魂,空余皮相。至此,我们可以顺理成章地呼吁——唤回诗意,进一步为中国画注入灵魂,或许是拯救当代中国画创作的出路。

诗意的唤回,对当下中国画的创作是很有必要的。事实上,这在一定程度上是当下社会对中国画的新期待,也就是说,当代需要有诗意的中国画。我们对诗意中国画的期许,大致有这么几个方面的需要:其一,是全面复兴中华优秀传统文化的需要。为了实现中华民族的伟大复兴,就有必要复兴优秀的传统文化,而作为优秀传统文化的一个组成部分,中国画也理应承担起这一艰巨任务。正如前文所述,诗意是中国画的灵魂,复兴中国画其实就是复兴中国画的诗意。毋庸讳言,尽管我们不否认20世纪以来失落了诗意的中国画也有它的社会、文化功能,但是在当下的社会情境中并不完全合理。其二,是社会大众的审美需要。伴随着大众审美能力的不断提高,仅仅注重形式美、视觉美的中国画,已经不能满足人们的生活需求,大众更加期待能从中国画作品中获得心灵的慰藉与精神的寄托。如今那些变幻莫测的科技文明、物质文明,早已让他们疲惫不堪,超然的诗意对他们来说是切实所需。其三,是当下中国画创作者突破瓶颈、走出困境的需要。事实证明,无论是延续明清以来的笔墨程式,还是借鉴西方绘画的思想观念,都不能改变当下中国画创作效仿“他者”的窘境。回归传统,推陈出新,才是让当代中国画走出困境的有效途径。而回归有“诗意”的中国画传统,则更是不可或缺的关键一步。

林风眠《捧白莲红衣仕女》 68x65cm 中华艺术宫藏

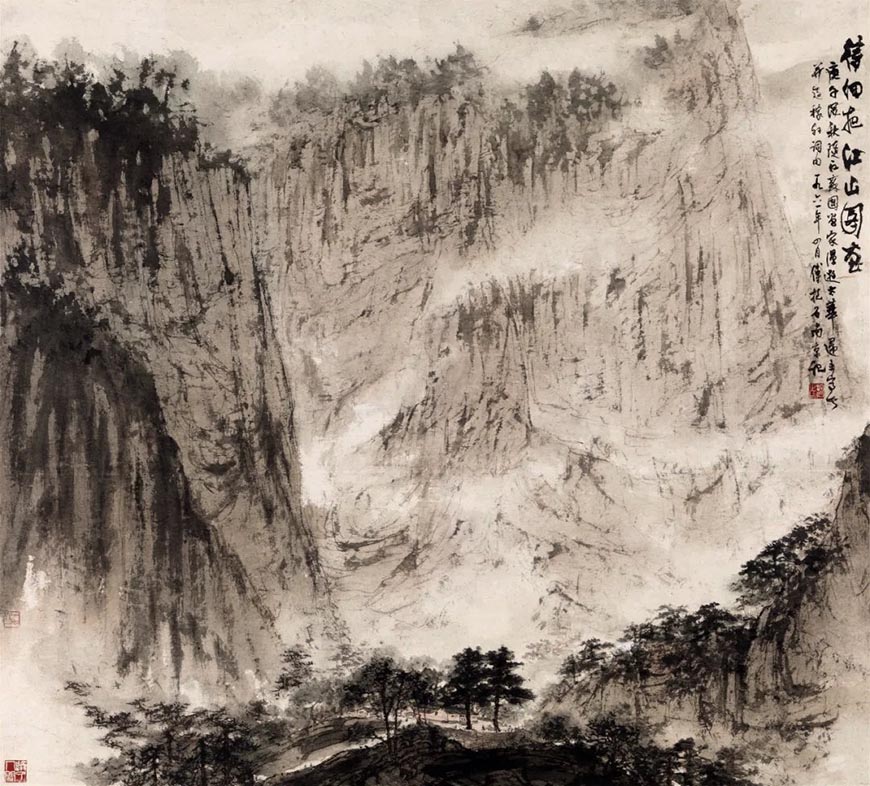

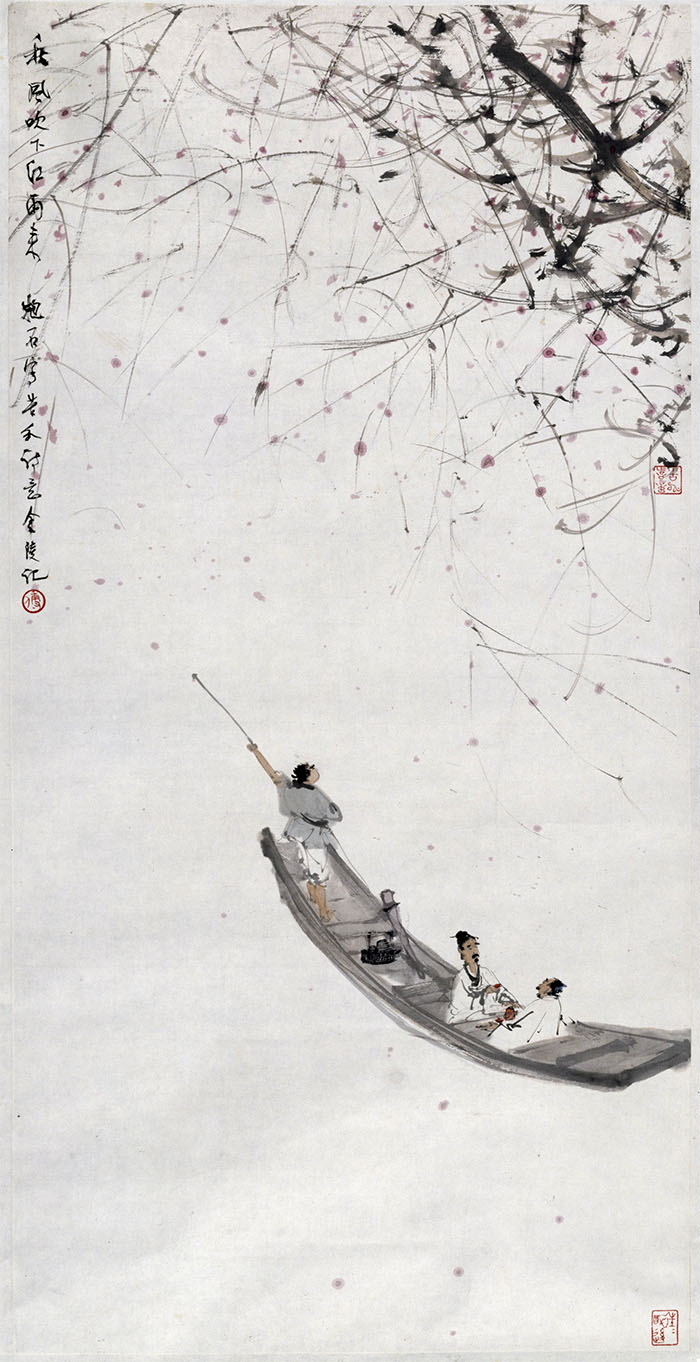

既然诗意的唤回对于当代中国画创作是很有必要的,那么下一步我们需要思考诗意的召唤是否可能。这里有两个理由值得关注:其一,随着气候、环境与生态等诸多全球性难题的不断逼迫,对于现代文明的反思与批判已经成为世界文明的主流趋势,那些曾经被强势的西方现代文明所唾弃的“落后”文明也因之而获取了某种话语权。事实不断证明,这些所谓“落后”的文明将不断给生存危机中的人类带来福祉。追求“天人合一”的中华文明,追求诗意的中国画艺术,因此被寄寓了期望。其二,尽管近代以来诗意的中国画长久地处于被批判、被改造的境地,但是诗意中国画的创作并没有因此而中断,相反却始终以潜流的形式存在着。比如民国时期的京津画派、20世纪80年代的“新文人画”等,始终保持着传统中国画的题材内容、笔墨语言、构图形式以及审美趣味,进而呵护着中国画的诗意。这些潜流的存在,事实上也证明了诗意的唤回对于当下中国画创作是可能的,而且潜流也可能再次成为主流。正如宗白华所言:“中国社会主义的建设,使我国的山河大地改变了容貌,我们更加感到‘江山如此多娇’。革命领袖赞美了这新的手创的江山,傅抱石、关山月又把这诗句画了出来,这就是我们新的山水诗画的代表作。”这就意味着,诗意的中国画不仅在20世纪的中国画坛作为潜流依然存在,而且还出现了创造性的发展,傅抱石、关山月等人创作的诗意画便足以证明。只不过,文人超然离尘的诗情被置换成了画家豪迈浪漫的画意,中国画的诗意主旨其实并没有改变。

傅抱石《待细把江山图画》100×111.5cm 1961年 中国美术馆藏

1964年,徐复观在东海大学建校十周年纪念的学术演讲中,曾论及中国诗与中国画的融合问题,其中有两句话很值得重视。其一,“画与诗的融合,即人与自然的融合。所以在中国艺术家的精神中,不仅没有自然对人的压迫感,并且自然对人生发生一种精神解放、安息的作用”。这句话说明了中国画诗意的形而上价值,也为前文所论述的诗画关系提供了佐证。其二,“但入画的诗,我认为应以出之于画家本人者为上,因为这才真是从画的精神中流出的”。这实际上为处于困境中的中国画指明了方向,更一针见血地指出了在中国画创作中诗、画结合的关键在于“精神”,而不是表层意义上以诗为题、题诗于画。

关山月《长征第一山》50.8×72cm 1962年 中国美术馆藏

诗意担当:当代中国画家的使命

赋予当代中国画创作以诗意性并非易事,甚至困难重重。一个时代有一个时代的文艺。确切地说,任何一个时代的文艺创作、审美追求都不是孤立存在的,必然是与其所处时代的文化语境、生活状态有着深层次的关联。传统中国画之所以崇尚诗画结合、诗意境界,实际上是对传统中国农业文明社会、文化内涵精神的形象诠释。在这样一种文明里,人与自然和谐相处,时间与空间、有限与无限、经验与超验等浑然一体,从而陶铸了中国文化的诗意,赋予了中国画诗意。近代以来,随着中国社会文化的变动,这种诗意的社会文化基础和氛围都不复存在了,这就成了当下中国画创作诗意追寻的最大障碍。也就是说,当下中国画诗意的追寻,并不仅仅是中国画这一个专业领域所需要面对的课题,而是整个社会各个阶层、各个领域共同面对的问题。追寻诗意,应该是当下中国社会文化中最不容忽视的重大课题之一。作为当下中国画的创作者,不仅要致力于解决如何在自己的创作中实现诗意的追寻与回归,更重要的是还要承担起如何促进和实现当代中国画诗意追寻的人文使命。因此,当下中国画创作者首先要将自己的专业思考和实践,与整个时代的社会文化建构联系起来,真正成为时代的参与者与建设者,而不能仅仅满足于“画家”这一称谓。一言以蔽之,对于当代中国画家来说,其身份首先是有担当、有使命感的现代人文知识分子,其次才是画家。

傅抱石《秋风红雨图轴》纸本 水墨设色 纵98.4厘米 横49.3厘米 北京故宫博物院藏

另外,不得不承认,当下对于绘画的认识和理解是在接受了现代绘画观念的基础上完成的。在很多创作者看来,中国画同其他艺术形式一样,是用来表达创作者审美追求、思想情感的途径和方式,这显然与本源意义上的中国画背道而驰。对于中国传统文人画家来说,绘画是与自己的生活、生命为一体的,既不是工具,也不是手段,其中蕴含的诗意也不是我们一般理解中的情感。于是,悖论出现了,当下的中国画创作者是以“非中国画”的理念与实践,企图创作真正意义上的中国画作品。在此情况下,诗意根本就没有存在的可能了,这也就成了当下中国画追寻诗意的又一个难以逾越的障碍。

当代中国画家必须扭转对中国画的错误理解与认知,要将中国画作为传统文人心目中的绘画,而不是西方现代意义上的绘画。做到这一点之后,还要尽可能地改变当下社会对于中国画的错误理解。事实上这是不太容易做到的,对于中国画的理解偏差源自现代思想文化的执念,当下中国画的创作者最艰巨的人文使命,恰恰就在于尽自己最大的可能去打破这一“执念”。进而可以看出,诗意的追寻固然是当下中国画创作者须要时刻面对的问题,但从根本上说,当下中国画创作者的责任与使命更在中国画之外。也就是说,一方面,他们要为当下社会和文化而不仅仅是中国画追寻诗意;另一方面,还要在当下社会文化的立场上清扫种种有碍于诗意存在的屏障。如果只是从画家的立场出发,自然无法完成这一切;如果不完成这一使命,中国画的诗意追寻就无法实现。这对当代的中国画创作者而言,可谓任重道远。

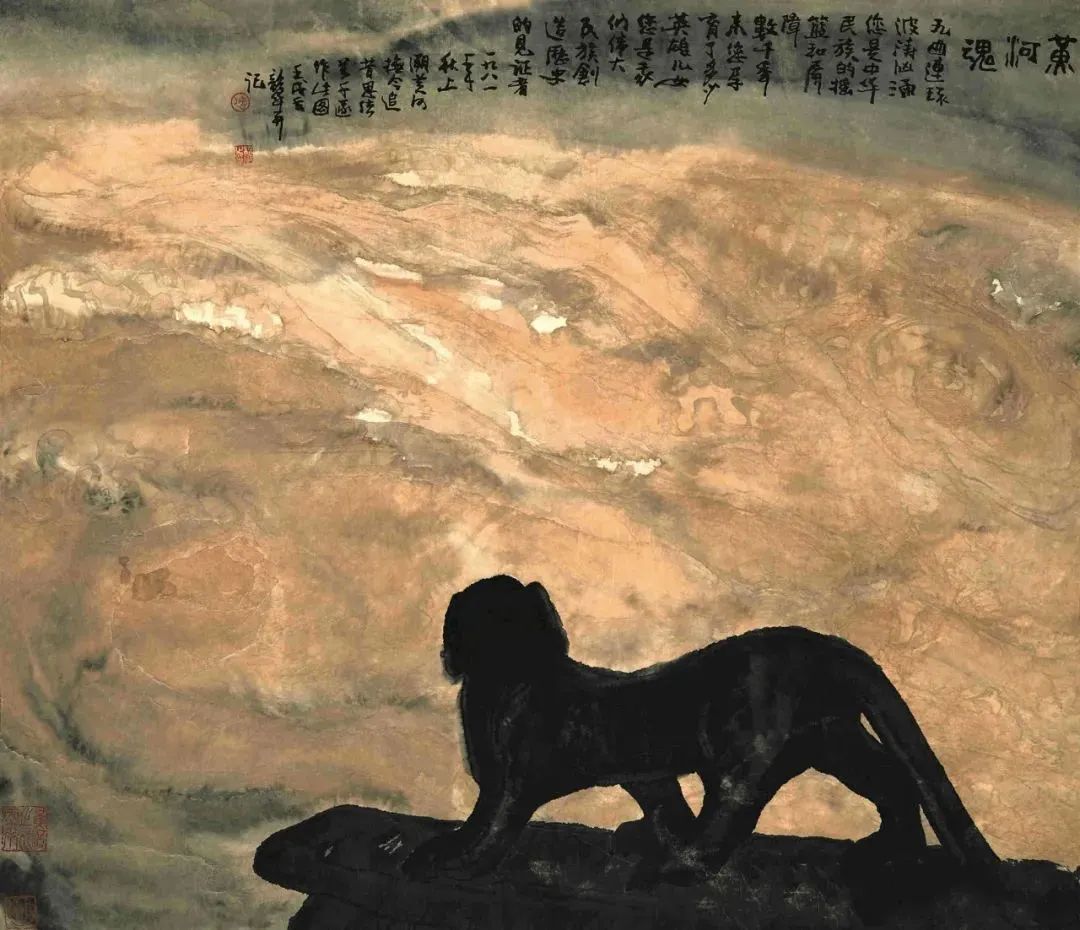

周韶华《黄河魂》80×93.5cm 1982年 中国美术馆藏

承担起对中国画诗意追寻的使命,是当代中国画创作者的首要职责。第一,中国画家要对传统中国画和中国文化的思想与精神有正确而深入的认识。只有这样,才能接近中国画和中国文化的“诗意”。第二,中国画家要改变自己的知识结构与思维方式,拓宽视野以更好地甄选西方现代文化,主动提高传统思想文化修养。在笔墨辞章、学问修养、品地境界方面,传统绘画大家有着不少出色的表率,当代中国画家要着力在这些方面实现自我提升。第三,中国画家需要时刻关注当下社会文化的发展,要将自己的专业、生活以及生命与之相连,要有延续社会文化的使命担当,要时刻牢记诗意的追寻不仅是当下中国画创作的需要,更是新时代社会文化发展的需要。

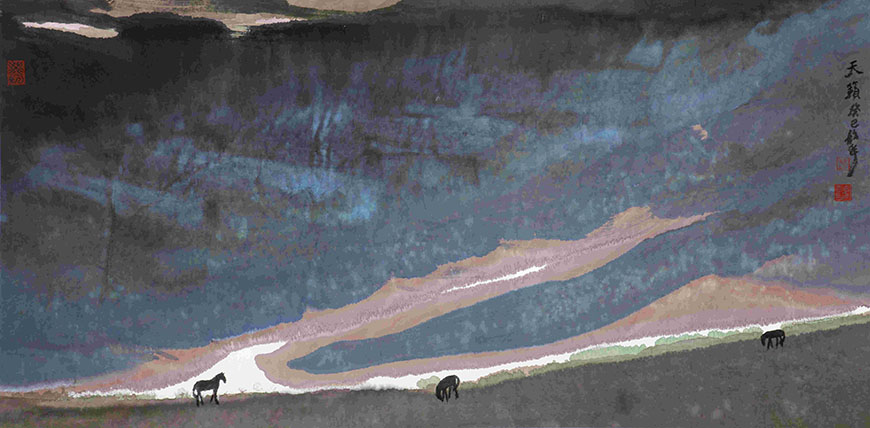

周韶华《天籁》纸本水墨设色 68cm×137cm 2013年

通过这些论述可以产生的共识是:诗意是中国画的灵魂,但遗憾的是,当下的中国画因为种种内在或者外在的原因而“失魂落魄”。因此,强调追寻中国画诗意的必要性、可能性并付诸艺术实践,是当代中国画家眼下最为迫切的任务。当代中国画的诗意觉醒与追寻,是与实现中华民族文化伟大复兴的历史进程相一致的,我们只有从这样的高度来认识中国画艺术,才能理解中国画诗意追寻的必要性与迫切感,才能最大限度地整合资源和力量实现中国画诗意的回归。

(作者系首都师范大学美术学院副教授)