商场里的美术馆 打造大隐于市的艺术氛围成为新时尚

来源:美术报 作者:唐永明偲琪施涵予;编辑

美术馆作为城市中必不可少的文化设施,以前一直单独地被规划或者修建在一些文化氛围比较浓厚的地段。近年来,商业与艺术的跨界热度持续攀升,越来越多的美术馆落户商业中心。这既是政府加大对文化建设投入的一种引导,也是艺术市场从新时期自身发展需求的角度出发,与时俱进进行的自我调整。

武汉光谷k11

上海、北京是内地比较早在大型商贸中心开设美术馆的城市,目前这种形式大有在一二线城市中蔓延的趋势。今天的许多购物中心已不再是单纯的商品销售场所,逐渐发展成融合文化、娱乐、休闲和消费等多种元素的综合型消费场所。越来越多的商业地产项目将美术馆作为核心要素。随着居民消费水平的不断提升,消费者观念日益成熟,人们在追求物质享受的同时,也越来越注重精神层面的追求,而美术馆提供的优质文化内容,在一定程度上满足了这一需求。众多顾客在购物的同时,也能享受片刻的精神愉悦。此举既营造了商业中心多元的空间场景,丰富了商业模式,同时也提升了商场的艺术格调,为消费者带来更多元的文化艺术体验,可谓一举多得。

从社会效益来看,艺术作品可以陶冶大众的情操,商业中心里的美术馆能够发挥一定的美育普及作用,并能惠及那些并非主动要求接受美育熏陶的人群,这是其一大优势;另外,在当今数字艺术和AI以迅雷不及掩耳之势向我们涌来之时,那些商场中的沉浸式环境更能灵活地展现这种艺术魅力,从而吸引更多人来参与、观看和体验艺术。

将美术馆安置在商场无疑是一种让人更具亲近感的尝试,它在无意中正引领着这座城市的步履节奏、呼吸吐纳,改变着我们的生活方式。

重庆The Oval一奥天地

打造“大隐于市”的艺术氛围未尝不可

商业和艺术并不矛盾,打造“大隐于市”的艺术氛围也未尝不可。美术馆和当代艺术的崛起,不断拉近了大众与艺术的距离,文化休闲场所渐渐成为年轻消费群体心之向往的第三空间。而购物中心通过引入美术馆品牌,不仅可以提升购物中心的品牌形象及艺术属性,还可以为消费者持续创造一站式、多元化的文化消费体验。

比如2022年2月,未来世代美术馆U2 by UCCA全球首馆在北京朝阳大悦城举行开馆仪式。它是UCCA集团与亚美地联合打造的美术馆品牌,旨在通过顶尖的艺术内容,连接起人、空间与我们的生活方式,呈现超越界限的流行文化,创造此时此地的唯一体验。U2美术馆全球首馆,总建筑面积近3000㎡,其中包括近1500㎡专业展厅和近1500㎡复合文化空间。在这里除了举办顶尖艺术展览,还带来“Vesta大水花”餐厅、艺术潮流集合店“UU Market”以及由U2导师联盟共同参与的“新文化绿洲”公共文化项目等。

除了引进美术馆品牌,如今不少商业地产企业还开启了“自营美术馆”之路,其中最具代表性的有K11艺术购物中心,可谓是兼具艺术性与现代感的高端商业综合体。它把艺术、人文、自然三大核心元素融合,将艺术欣赏、人文体验、自然环保完美结合和互动,带出无限创意、自由及个性化的生活品牌,并为大众带来前所未有的感官体验。让大众消闲或购物的同时,还能欣赏到不同的本地艺术作品及表演。

此外还有重庆The Oval一奥天地、成都REGULAR源野、南京金鹰美术馆、杭州中心美术馆、杭州胤璞美术馆等等。从这些案例中不难看出,商业与艺术融合发展不仅能够延长消费者在购物中心的停留时间,还能够提升消费者在社交媒体上发表动态、彰显审美及品位的意愿,进而增强购物中心在不同圈层客群中的曝光率,从而达到吸引客流、提升消费转化率的目的。

购物中心与美术馆的联动,还可以带来互利共赢的商业效益。对于美术馆来说,购物中心通常选址在城市繁华商圈,而这样的地段为美术馆提供了一个高流量、高曝光度的场所,可以增加美术馆的知名度和品牌价值。对于购物中心来说,美术馆的存在,可以为购物中心提供一个独特的文化品牌形象,还可以增加购物中心的多元化发展和收入来源。

南京德基广场 德基美术馆

高校与企业携手共创新模式

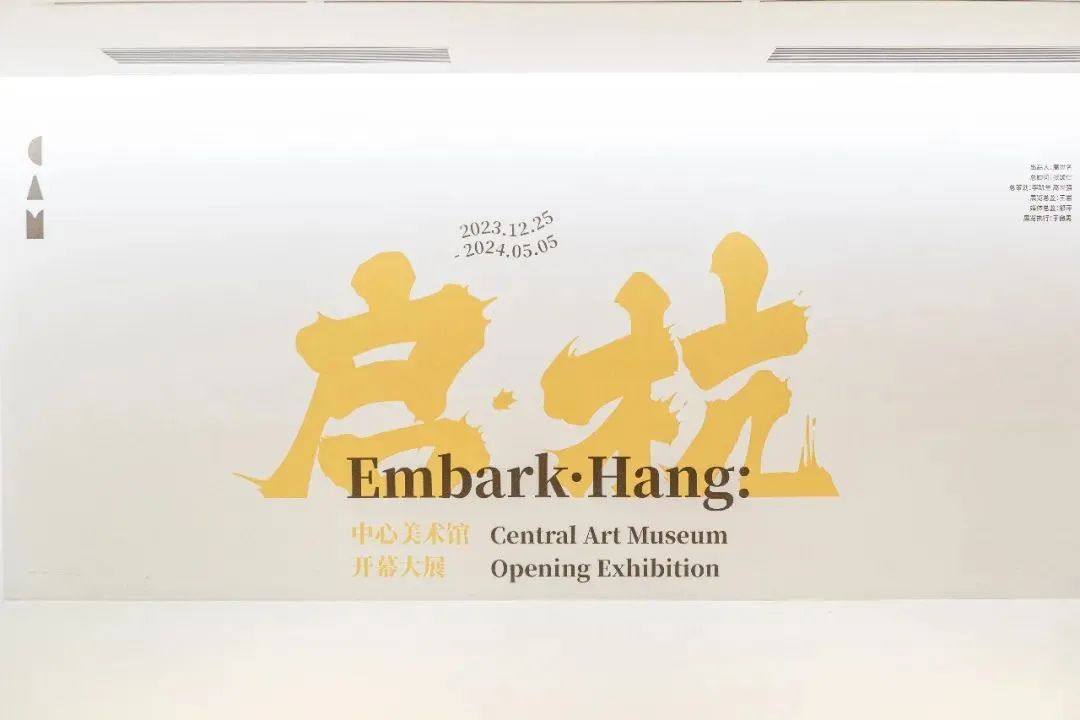

当下,商业空间与艺术结合有两种常见的模式:一是在商场中展示私人收藏的艺术品,二是商场与艺术家或艺术机构进行项目合作。而中心美术馆的建立,在国内首创了高校与企业共建美术馆的新模式——由中国美术学院和华润集团两个“国字头”合作共建,中国美术学院媒体城市研发中心和华润万象生活东部大区共同落地执行。

华润旗下的杭州中心项目定位为“艺术中心·潮流聚场·先锋商业”,将艺术作为主要差异化竞争策略路线。而中国美术学院的学术背景,为商场的艺术赋能提供了前沿、专业、丰富的内容。

中国美术学院一直坚持“深度社会化、充分国际化”的发展思路。此次与华润集团合作,期望能以全新的艺术商业范式,协同扎根全中国大地的华润,让中国美术学院进一步走出围墙,践行社会化的美育普及。

“学院社会化的发展离不开与华润集团这样的企业深入合作;对华润集团来说,文化艺术与商业的结合是艺商结合的发展趋势。”中国美术学院媒体城市研发中心主任高世强表示。

中国美术学院客座教授、“启·杭”展览总顾问张颂仁认为:“这个新的空间、新的平台是更贴近生活的美术馆形式,当今商场已经不只有关于产品的需求,更有推出新的生活方式、推出新的生活想象力的诉求。”中心美术馆就是在这样的诉求中应运而生。

杭州中心美术馆

观众走进开馆展“启·杭”展厅,映入眼帘的是一幅非常熟悉的画面——小学语文课本上的经典英雄形象《黄继光》。这幅画由张洪赞创作于1977年,再现了黄继光舍身卫国、壮烈牺牲的场景。

“我们在策划的时候就想,在综合体里新建美术馆,我们要呈现的内容应该是面向普通百姓的,而不仅仅是专业观众,我们的初心是要做社会美育的普及。怎样让大众普遍看得懂?我们在选择作品的时候有一个宗旨,那就是要唤起大家的共忆、共感、共知、共情。”中心美术馆馆长、中国美术学院媒体城市研发中心策划总监王岩介绍道。

“启·杭”为观众呈现了中国五十年当代艺术史的鲜活现场。参展作品包括方增先早期罕见油画《唤起工农千百万》、许江创作于2000年的油画《大上海 老外滩》、徐冰的《天书》、谷文达《遗失的王朝》等,中国当代艺术“四大金刚”张晓刚、岳敏君、方力钧、王广义的作品也在此齐聚。

如今越来越多的美术馆走进购物中心,为消费者带来更多元的文化艺术体验。而随着美术馆落户商业中心,美术馆只有专业人士才去、商业广场是普通人的消遣选择等这些偏见逐渐过时。艺术作品与服饰鞋帽等商品为伍,成为其中的一份子,艺术展不再经历开幕之后就门可罗雀的尴尬,熙熙攘攘的人群,为艺术家和他(她)们的作品带来前所未有的流量;人们逛商场时,除了购物之外顺带看个美展,了解一下当代艺术发展的趋势和现状,则逐渐成为一种新的时尚……

艺术家、艺术品从来都不应该是高高在上的阳春白雪,任何艺术只有接地气,获得大众的青睐认可,才能如鱼得水,才能走得更远。

“从群众中来,到群众中去”,商场美术馆将成为城市、社区中的看得见的融合体和能量源——让艺术鲜活、让艺术被更多大众看见,让艺术成为我们生活的一部分,发挥更大的社会美育作用。

--------------------

本文源自《美术报》之《售卖门票仍无法盈利,商场里的美术馆却为何越来越多》一文,有删改。