“笔墨”与中国水墨画

来源:中国书画网 作者:童中焘

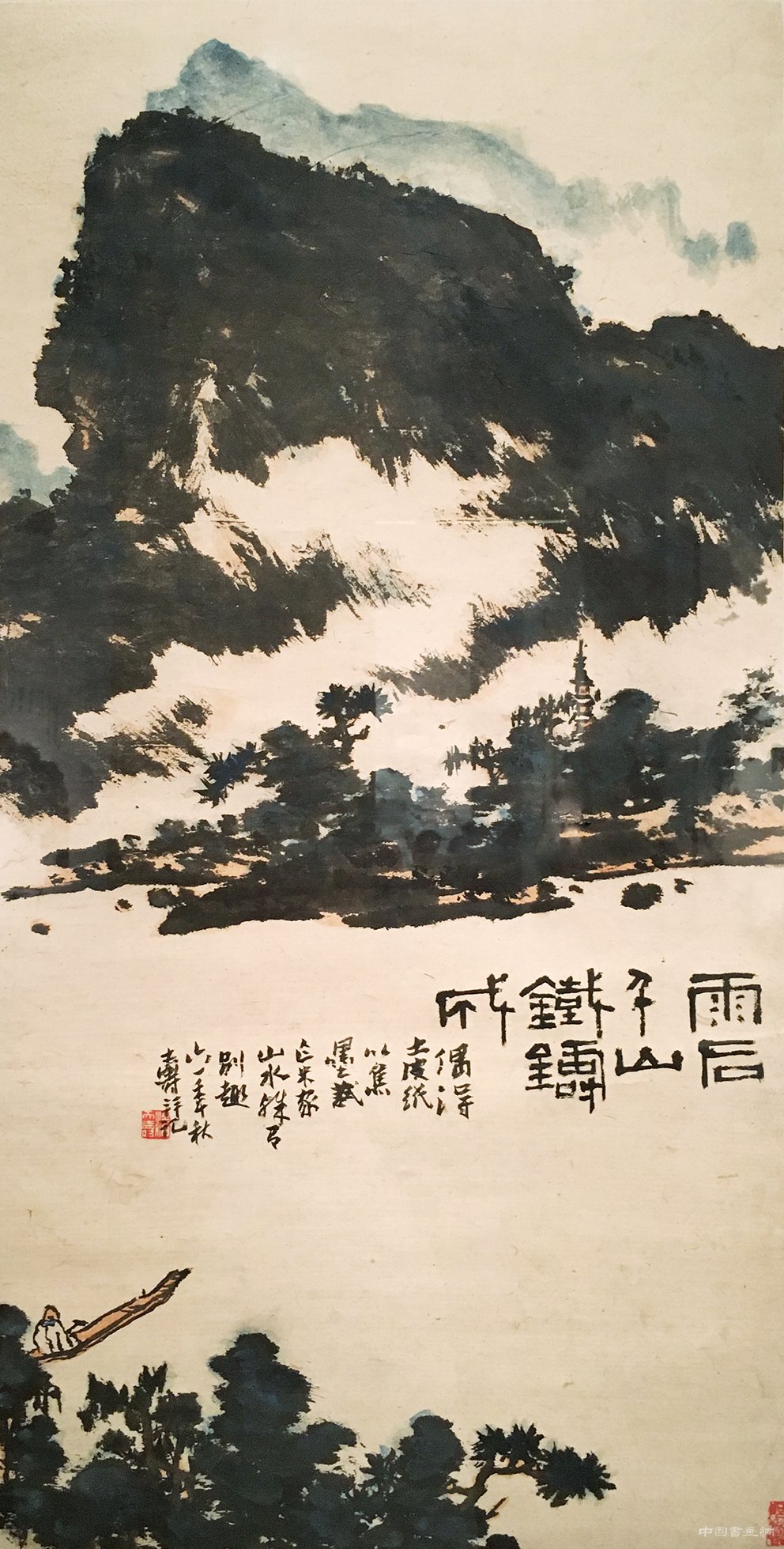

“水墨画”本指纯水墨或设以淡彩的中国画,是从中唐发展起来的。世界范围内,用笔(不仅毛笔)、墨汁、宣纸等工具材料画出的作品,似乎也可统称“水墨画”,总嫌太过笼统,需有某种限定,如从文化精神方面,而称“中国水墨画”、“日本水墨画”等,就稍为确切些。因为,“艺术在本质上会有民族差异性”,“艺术品永远存于它所属的民族中”。[1] 然而,时处多元情境,就在“中国水墨画”中,也已经没有完全一致的标准,仍会有名实之争。因此,当“世界化”之时,强调绘画的民族文化精神,保持各自的特色,尤其显出它的意义了。

中国画是世界绘画高峰之一。研究水墨画的现代化,必须以此作为思考的出发点,探索继往开来,具有新的气息。总而言之,是如何在扬弃、吸收、开拓的过程中,如潘天寿先生所期望的,既“不做笨子孙”,又“不做洋奴力”,经由我们的努力,来证明中国文化不但有历史价值,同样具有当代价值。证明中国文化的可持族发展性。为此,我们既要站在中国文化的最高点上,还要从世界文化的角度去比较、去把握。

发展基于认识。没有清醒的认识,会走弯路、走邪路,甚至倒退。对于一个画家,首先考虑的是:中国传统绘画的表现特点究竟在哪里?一个世记的实践给了我们什么经验和数训?这篇短文的中心内容,是想就“中国水墨画”的形式层面,说明“水墨现代化”、实即“笔墨现代化”。为明白起见,分段叙述之。

一,绘画有共同的因素,又有特殊的要素,所以异彩纷呈。在形式上、中国画的特殊点,在于“笔墨”。笔墨是中国人表现自己艺木理想的抒写方式:是绘国的特殊与一般关系的体现,是画家所表现的特殊与一般关系的反映。“笔墨”集中地反映了中国画艺术表现的高下、精粗;我们可以说,离开“笔墨”不成其为中国画,中国画是不能舍笔墨而为体的。

二,“笔墨”是中国画的艺术特征,表现特征,形式特征,但对“笔墨”究竟是什么,井没有被大部分人所真正认识,这也不奇怪。在四百多年前,明代的何良俊就说过:“其有能稍辩真赝,知山头要博,树核要圆润,石作三面,路分两歧,皴绰有血脉,渲染有变幻,能知得此者,盖已千百人中四五人币已.”[2]这里所说的真赝、血脉、渲染等,就关涉笔墨的问题,时至今日,情境实又过之。如有片面地把用笔节法化等同于笔墨;有的视笔墨为“笔墨程式”而陷于僵化;又有将笔星与形象等绘画因素割裂开来或仅仅视为一种“依附”,有的则将笔墨神秘化,。其实古人真迹其法具在,古人画论各有精义,在学习和实践中深入体味寻索,是可以理解的。我的体会,“笔墨”一词,包括分说的“笔”、“墨”,在内涵与形式上,与之相关的,有着多层含义。如作粗略分析,则有:

1.本指笔和墨,中国画的工具材料,造成中国画特色的物质基础。

2作品、画迹的代称。如“昔(宋)神宗好(郭)熙笔”。

3.作书、作画之事。如“意在笔先”、“下笔有法”、“轻墨落素”、“笔墨敏捷”、“目不见绢素,手不知笔墨”。

以上三项,虽不是“笔墨”的义理,却可见对笔墨的重视。

4.用笔与用墨,简称“笔”、“墨”。如“笔精墨妙”、“有笔无墨”、“笔尽笔法,墨求墨气”、“凡作画者,多究心

笔墨,而于章法位置,往往忽之”,“临摹工多,本资难化;笔墨悟后,格制难成”。

5.技法,结构,结体。如“笔墨太简,则失之阔略”,“以其(粉本)笔墨意路,皆可推寻”、“古人位置紧而笔墨松,今人位置懈而笔墨结”;如“用笔使墨,穷极精巧,无一事可指以为不当于是处,亦奇工也”。虽分说用笔、使墨、但已超出单纯的用笔用墨的要求,”无……不当于是处”,更指笔与墨的表现性的关系结合,即笔墨结构。

6.法度、规范、如“笔墨混于尘埃”、“笔墨俱化,气韵规矩,皆不可端倪”、“行家知工于笔墨而不知化其笔墨”、“学者末入笔墨之境,焉能画外求妙”。

7.功能、艺能,表现力。女荆浩评张所作“气韵俱盛,笔墨积微,真思卓然,不贵五彩”、邓椿记宋画院“界作最工”,“尝见一轴……画一殿廊,金碧烛耀,朱门半开,一宫女露半身于户外,以箕贮果皮作弃掷状,,如鸭脚、荔枝、胡桃、榧、要。棒芡之属.一一可辨.各不相因、笔墨精微,有如此者”。又如黄山谷题刘元辅画马:“与物殊绝,笔墨易取;至于庸庸,殆难为工”。

8.体制。如“顾(恺之)陆(探微)之神、不可见其盼际,所谓笔迹周密也,张(僧繇)吴(道子)之妙,笔才一二,像已应焉。离披点画,时见缺落,此虽笔不周而意周也,盖知画有疏密二体,方可议乎画”、“荆(浩),关(同)笔墨稠密、倪(云林)米《米芾、米友仁》疏落为图,各极其致,不在多寡论也,各有会而造其境”。

9.风格。如“吴(道子)笔豪故”、王维“笔墨宛丽、气韵高清。巧写象成,亦动真思”。

10.气格、气象、气韵意趣。如“吴道子笔胜于象,骨气自高”,“宋人画人物,不及唐人远甚。予(赵孟頫)刻意学唐人,殆欲尽去宋人笔墨”、“山川之气本静,笔躁急则静气不生。林泉之姿本幽、墨粗疏则幽致顿减”,“有韵有趣,谓之笔墨”。

11.画风。“笔墨当时代,犹诗文风气所转。“

上述各项列举,含义多有重叠的。说“唐人笔”“宋人笔墨”,“元人笔墨”,或某家某派笔墨,常兼指墨迹,技法、气格、画风。若陈老莲论画:“今人不师古人,持数句举业短钉、或细小浮名,便挥毫作画,笔墨不暇责也,形似亦不可比拟,哀哉!……今人作家,学宋者失之匠何也?不带唐法也。学元者失之野,不溯宋源也。如以唐之韵,运宋之板,宋之理,得元之格,则大成矣。眉公(陈继儒,有云:‘宋人不能单刀直入、不如元画之疏。’非定它也……古人祖述之法,无不严谨。即如倪老数笔,都有部署法律。“小大李将军”营邱白驹诸公,虽千门万户,千山万水,都有韵致。”[3] 他所说的“笔墨”,显然不仅用笔墨,还包括画法中的笔墨理法、由笔墨表现出的神气以及笔墨所传达的气韵,气象等。

第4、.5、6、7四项,,主要指笔墨的视觉直观即形式层面,又可归纳为两个方面的内容,一为用笔,用墨;一为笔与笔.笔与墨的“关系”有一套自已的“关系結合[4]就笔墨结构及其规律。画论中“笔墨”连称者,或指前者,或指后者;或二者兼指.只是古人未明说“结构即笔墨”,后人不察,仅认用笔用墨为“笔墨”(这点后面将有所说明)。书法家长于用笔,如果不明或不熟画理画法,则不会作画成画不出好画、道理是显见的。

下面再分述这两个方面的内容要点。

三、关于笔用墨。笔与墨,在中国画史上、有一个由笔向墨的发展过程;:笔、墨之道一一笔、墨的普遍标准,前人亦论之详焉,这里俱不赘述,需要强调是:用笔用墨,形迹难定,重在审美规范。黄宾虹总结“笔法五种”,墨法七种”,五笔:平、圆、留、重、变;七墨:浓墨、淡墨、破墨、泼墨、积(渍)墨[5]、焦墨、宿墨。五笔是笔的使用及效果,所以既是“用功的方法”,又是笔在纸素上的行迹即点、画(划)和点画所以为美的条件即审美要求,属判断标准;七种墨法,包括了墨的材料和墨的运用。“五笔”“七墨",概念范時不尽相合。所以,我曾总结前人所论,归为“五墨”:清、润、沉、和、活,清者,用笔用墨,笔路清澈,层层相积,无混浊相;润者滋润,虽渴亦润;沉者,骨气沉厚,沉则厚,不浮胀;和者不寡,墨色有变化,相济相成,浑然和洽;活者,自然一气,和与活,相近又有区别,活更有生命气化的意蕴。“五墨”是墨的审美要求。用笔用墨,形迹变态不一,凡达到“五笔”,五墨”的,就叫用笔好用墨好。在作品中,“笔”可抽出为一笔(一点一画),“墨”则必待通幅观之。

对于用笔用墨.值得提出的还有两点:

1.用笔用墨是中国画的标准性的特征,是中国画普遍的美的标准,特别是用笔,因其可以单独抽出且“墨由笔出”,更具有独立的欣赏价值。

中国画首重用笔。从“骨法用笔”、“立形存质”,发展到用笔用墨独立价值的强调,关捩在于“以书入画”,所谓“画则取乎形象”“而指腕之法,则有出乎形象之表者”[6],吸取了书法的用笔意味,笔情墨趣成了中国画欣赏内容的一部分。虽然在作品中,它必然受到其他方面的干扰、抵消和补偿,它仍然具有独立的价值,所以在任何情况下,都不会“等于零”。

不过“笔墨”更是手段。我们不必赞成“作画第一论笔墨”(清·王学浩:《山南论画》)的观点,如山水画即求“笔境兼夺”[7],以片面追求笔墨趣味,是“文人画”没落的原因之一,不可不引以为戒。笪重光《画筌》说:“笔墨悟后,格制难成”,所说的“笔墨即指用笔用墨,他早已意识到了这一弊端。

2中西交流,长期来有“中国画以线为主要造型手段的说法,我一直以为不妥。与西方绘画的“点线面”概念相应,中国画为“点画快”。以笔引而去之谓之画”,“画扩大为“块”,笔画的痕迹,有粗细,有阔狭,在人物画叫“描”或“纹”,在山水,为“勾”、“斫”、“皴”。中国书画中,唯有粗细相同如线者,才有“铁线篆"、“铁线描”的叫法。点画块都以“有笔”为条件,要求在力的基础上有笔意、笔法,要求“有度”,以“平留圆重变”为标准,否则视为“无笔”,点画别又有“超乎形象之表”的意味。而“点线面”除作为描绘物象的手段而稍带感性外,没有更多深意。简言之,“画”有法,“线”不必有法,“画”不同于一般的“线,“线”是一般的概念,“用笔”是某种理念。笼统的缺乏规定性的说法,在现代人对“笔”所知更少的情况下,难免导致中国画艺术水平的低下。

四、关于结体——笔墨的“关系结合”规律。作品之为物,传统叫做“体”。中国画这个体、由笔墨结成。笔、墨是结体的材料,按照中国人的思维方式、审美要求及作国观念,形成间架、骨肉。笔、墨结构成中国画,有自己的“关系结合”方式;种种方式中又存在共通的内在关系:繁简、疏密、详略、聚散、参差、错叠、断连、撞让、折搭、乘承、完破、黑白、虚实等等、意象由是形,境界由是出,空间由是成,气韵由是生。常识之板、刻、结三病欲行不行”系用笔;“当散不散”属结体;“亏取与”既不离笔力、取形,又关乎笔的结构,“石分三面,此语是笔亦是墨”,而其中皴笔的搭错,又是笔的结合关系。笔墨善者笔简意周。不善者错乱芜杂,故“有浓密而笔意未足,疏淡而已足者”。即如“提笔”、“加笔”,还需“退一步不合而合”为妙。王石谷、恽南田评《画筌》论皴法,说各立门户皆由法不同”,虽笔法各异,“然其中自有一贯通之理”,“其变化离合处诸家画法一以贯之”。此“一以贯之”者,即笔墨的理法——结构规律。大凡一树一石一邱一壑之个体、小体,结而为整体,充实而不窒塞,虚灵而不空疏。意足有生气者,以其“有笔墨”;平庸板刻、杂乱无格者,因其“少笔墨”或“无笔墨”之故。

对于“笔墨”中的结构关系问题,仍有两点可以注意:

1.前人论“笔墨“,大都谈用笔用墨,今人也往往只认用笔用墨为“笔墨”。其实在古人的心目中,“笔墨”原不限于用笔用墨。古人也在谈结构,不用说专讲画法的如龚贤的《柴丈画说》《课徒画说》,通论中也不乏关于结构的言论。方薰《山静居画论》,就有一二十条、如说画树之法,“点叶密于上必疏于下,疏其左必密其右“,点叶“有匀整处,有洒落处“,要“收放得宜”;皴法“须虚实涉笔“有稠密实落处,有取势虚引处,有意到笔不到处,乃妙”等。至如笪重光的《画筌》,总结得吏多:“巧在善留,全形具而妨于凑合”,“无层次而有层次者巧,有层次而无层次者拙”,“钩之慢处可以资染,染之著处即以代皴”,“一点两点工,终妨多点之拙”……虽不明说笔墨,其得失即在笔墨间。其他如布颜图《画学心法问答》、唐岱《绘事发微》、范玑《过云庐画论》、钱杜《松壶画忆》,李修易《小蓬莱阁画鉴》、郑绩《梦幻居画学简明》或沈宗骞《芥舟学画编》等,没有不论笔墨结构的。所以沈宗骞说临摹古人作品,若不得“笔墨道理”,则“彼自气象万千,我则牵强满纸”;如得“笔墨融洽之方”,“则彼多而我少,彼重而我或轻,无妨于大概,无害于画理,笔墨之间自然合拍”,他的结论是:“画理之得失,只在笔墨之间矣。”以此眼光读画论,“笔墨”就另出一个境界,读画亦然

中国面技法成熟得早,作为发展主流的山水,“宋人法备,元以后面学思想一变,文人画大发展,注意力从法的创造转向笔情墨趣的发挥,故元人远宋人法而加以萧散,明以后基本属于“守成”。技法对于画家,已经习以为常,所谓“变化"、“风格”,都是“惯例中的个人成分”,技法就是笔墨的运用,在意识中不是问题。这样,论画必论用笔用墨,谈技法而不特别标出“笔墨”,是一点也不奇怪的。近百年来,西方绘画传入,观念发生变化,相形之下,中国画技法显得缺乏发展,而表现力愈见重视,反而导致了将“笔墨”与技法分离的认识模糊。有的虽也认技法为笔墨技法,却又误解笔墨为程式。种种原因,使笔墨的结构规律这一重要内容,愈加隐而不彰了。

2.笔墨有程式;笔墨无定式。勾,皴、擦、点、染是山水画的主要表现特征。各种树法皴法,不同法派,面目有异,都含有勾媛皴擦点染,勾皴擦点染中又有一贯之理——笔墨规律。种种技法与风格,都是笔墨的具体化,它们都是“笔墨“,又不等同于“笔墨”。变化是笔墨的本质无可无不可,唯变是适。朱熹说:“凡有形有象者、即器也,所以为是器之理者则道也,”[8]作品皆器,“笔墨”是道。体貌不同,笔墨之理则一。艺术创造必含“变通”,尤须“通变”。“离正是合”,“通变”更具创造性意识。没有对“笔墨”的全面认识,将是中国画发展的一大障碍。范玑说:“理有未彻,于三昧终未得也。”[9]“笔墨”是中国画三理——物理、情理、画理的体现。匠气之作,有法而笔、墨欠佳,难云鉴赏;文人作画、若其功力未化,虽笔、墨多秀韵,不视为“人格”、“当行”。善乎笪重光之言:“画工有其形而气韵不生,士夫得其意而位置不稳。前辈脱作家习,得意忘象;时流托士夫气,藏拙欺人。是以临写工多,本资难化:笔墨悟后,格制难成。[10]

笔墨”含有两个方面的内容,即石涛所说的“一画”和“一画”以成画。中国画法,“以笔取形”,一面由“笔”向“墨”发展,并称“笔墨”;一面“以书入画",更使点画具有独立欣赏的价值。这样,画论中常将“用笔",“用笔用墨”与“笔墨”同义通用,如黄宾虹论章法说:“非明乎用笔用墨,终无以见章法之妙,”又说:“山水不外笔法、墨法、章法,而归之于笔墨,”[11]

五、“笔墨”是中国画艺术的基本要素;其他因素,一一形诸笔墨。“基本”二字,包含两个意思:一谓自始至终,一调不可或缺。所调“自始至终”,是说“笔墨”在作品中与作品的其他因素如章法、形象、色彩以及意境、气韵等并成一体,互相作用,是二而一的关系,离开这些因素,笔墨无从着落,也无所着落。而作品因笔墨之善不善而有精粗高下,笔墨作为机能和欣赏的内容,成为评价中国画的必要条件,故不可或缺。在中国画里,将“笔墨”与绘画的其他因素分离或井列,都会直接影响作品的艺术性,甚至失去自身的艺术特色而异化出去

意境、形象等绘画因素与笔墨的关系,画论中随处可见,撇开对笔墨认识的不同意向,就其普遍意义,各举明清人所论二三条,以见它们无不系于笔感之艺能。

意境与笔墨:

西中诸景,凡画家无有不知者。但笔墨粗疏,即竭意布置终不能逼出真景,是有景与无景同也。(清·王翚、恽格)

学者未入笔墨之境,焉能画外求妙。(清·方薰)

隐显叵测,而山水之意趣无穷矣。夫绘山水隐显之法,不出笔墨浓淡虚实。(清·布颜图)[12]

形象与笔墨:

以笔取形……以墨取色……能得其道,则情态于此见,远近于此分,精神于此发越,景物于此鮮妍。(清·沈宗骞)

形随笔立,笔寓于形……坡老云:“论画以形似,见与儿童邻。”谓不特论形似更贵有神明耳。不求形而形自具,非浅学所能。不然笔乱而形亦糊涂毕世矣。(清·范玑)

一草一木各具结构,方成邱壑。下笔散漫。格法不具。落笔不松,则无生动气势。(清·唐岱)

点叶随浓随淡,一气落笔。一气落笔,墨气和泽有神妙,自生动。(清·方薰)[13]

章法、空间即“经营位置”,首先要求“得势”,而墨滓笔痕合乎“物的体势”画的“理势”,才“呈活动之趣”,若随笔杂凑,“堆茸饾饤”,不免窒碍塞滞,气懦格卑,[14]至于色彩,务须“墨本求工”,与笔墨融洽为一、相得益彰,格高气沉,乃为极致。[15]而画意、气韵、画机以及作者性情,又何能离笔墨:“意为笔之体,笔为意之用(布颜图);“气韵藏于笔墨,笔墨都成气韵”(恽格);“有意于画,笔墨每去寻画;无意于画,画自来寻笔墨”(戴熙);笔情墨性,皆以其人之性情为本”(刘熙载);“以一画测之,即可参天地之化育也。……山川与予神遇而迹化也。”(石涛)

以上数端,仅以直接指出为“笔墨”者为例,或关乎全体,或仅涉细节。画论中未明白说出而仍有关于笔墨的,言论更多,如笪重光《画筌》就有许多精辟的总结,[16]即具体如“高山大岭,却镇于纤石”(范玑)、“树惟巧于分根,即数株而地隔”(笪重光),或“以树根之参差,分坡脚之远近”(唐岱),如果没有墨的浓淡,纤石如何镇大山?没有墨的枯湿,树或巧于分根,虽隔而胶。总之,凡论意象、画法,无不有系于笔墨;论笔墨,又无不因于生活、画意与气格。中国画是一个平面空间,不讲笔墨运用,是得不到“远”意的。可见,中国画之事,不能不是笔墨之事:技法是笔墨技法,表现即笔墨表现,形式乃笔墨形式。像“作画第一论笔墨”(王学浩)或“画以笔成,用笔既误,不及议其画矣”(范玑)等明、清人观画先看笔墨的观点,虽属偏颇,但其立说也非绝无道理,在对中国画的“笔墨”议论蜂起、认识模糊的今天,或许更显出其意义了。

六、“笔墨”不是纯技术问题。造房子,建筑师设计、匠人造料(或采料)、施工。画家则集备料设计施工于一身。中国文化富有人文楠神,要求合情合理,以理节情,中国画的笔墨美,含有遍人性的要求,又是中国人的社会性、伦理性的心理感受与满足;中国画讲究“有道有艺”,以超越为特点,追求自然,技进乎道。不少学者已经指出,中国的文学艺术总是不脱离现实的人,而对于人的理解,中西颇有差别。这就直接关系到中国画的“内容”、“意义”和意味等大问题。这不是本文的主要内容,这里不多说。仅就“技法”言,“笔墨”是技,但不止于技。一点一画、笔墨功夫,还不足以成大体。董其昌说,“李成惜墨如金,王治泼墨渖成画。夫学画者,每念惜墨泼墨四字,于六法三品,思过半焉,”[17] 即泼与惜都是技术,然而会不会与用不用,尚有识与胆的问题;六法三品,更何止于技术。钱钟书先生说得好:“专恃技巧不成大家,非大家不需技巧也:更非若需技巧即不成大家也。”[18]这在上面关于笔墨多层含义的分析,已是明白可见了的。

七,中国画的变革,是多元多层次的。金岳霖先生说过,不只是感觉对认识有影响而已,而且反过来认识对感觉也有影响。不仅在实践的发展中感觉是发展的,而且在认识的发展中,感觉也是发展的,在很发达和不太发达的知觉里,感觉不可能一样。钢琴家指头的触觉和一般人的指头触觉就不一样,[19]认识影响感觉,是不容怀疑的。这样,我们就容易明白为什么对“笔墨”的是非短长、必要不必要等会有种种的争论与分辩了。笔墨是中国的艺术特征,无论作品的精粗高下、边缘中心,变革都是无法脱离笔墨的。近百年中国画的实践,大致为三个类型:一是以古开今,独立发展,如齐白石、黄宾虹、潘天寿诸位先生。不过时至今日,由于各种因素的限制(例如,过去的许多读书人,“用笔”的知识已经转变成习惯;而对于今天的文化人,大部分的中国画家,还要不断地作出解释),要达到比肩古人、前辈,更为困难了。二是中西结合与西中结合。前者以中为基,后者以西为根,两种都会有好作品,然因“结合”,多为并合,形式上落于二元,少笔墨甚至没有笔墨,大都缺乏高度、深度,可以满足多元的审美需求,一般说来,不可能在中国画里高其位置。三是古为今用,洋为中用,中西融合。“融合”无迹,有别于“结合”。保持民族特色,借鉴外来经验,吸收有益因素,消化整合,犹如佛教中国华为禅宗,理学融佛学为心学,自内至外,有笔墨而非陈词溢调,是新样又非重复洋人模式,故无重复、凑合之弊。实践证明,缺乏对“笔墨”的深入认识,简单的“破坏”或“解构”,无济于事;而所谓“回归传统”,不过是浪子回头。传统只是历程,回到何处?故又不免重复过去。陷于浅薄;舍弃笔墨,以丧失自身价值为代价,也无以见其“高明”。

八、中西融合,是保持民族文化精神基础上观念的更新、形式的转化。这是很复杂的事,诚如张岱年先生所指出过的:“保持自己的良好基础,学习先进文化的最新成就,以促进自己民族文化的发展,不仅是必要的,而且是可能的。”“为此,必须慎重考察古今中外不同文化系统所包含的文化要素之间的相容与不相容的关系,以及可离与不可离的关系。”[20]中西绘画,两个系统,两个高峰,各具特色。用“开生面”的“笔墨”,与社会脉络互融互动,也要发展也会变、真正的方祛论,是本体论,本体可以看成是结构;而真正的本体论是方法论,方法可以看成是过程”。在中国画的发展中,方式方法的损益与差异是必然的,它反映了本体常与变、有与无的转化。一个中国画家的变革创新,最终落实在笔墨形式的突破上,不过这是画家自己的事,不可说,也无法说,能说的只是:中国画不应也不会失去“笔墨”这一“性能",除非它已被异化出去。

原载《书画艺术》2008年第一期

注释:

[1](德)施莱尔玛赫《美学演讲录》。

[2]《四友斋丛说》

[3]见清·陈撰:《玉几山房画外录》

[4]这是采用金岳霖先生的说法。金先生谓关系。关系者。关系结合三者不可混乱,R为关系X、Y为关系者,XRY为关系结合。关系结合可以说一件事实或一件事体,如“这本书在这张桌子上”。“在”,“上”二字就表示一关系。见《知识论》第十一章“关系底分析”。说“笔笔相错”谓关系结合,“相错”为关系。

[5]积墨,在1940年发表的《画谈》中称渍墨,此后常二者互用。但积、渍有所区别。积是墨干后层次渐加,渍是笔蘸墨后再蘸水画之。笔迹清楚,而渗化出的墨的外围有明确的水溃。

[6]明·朱同《覆瓿集》。

[7]清·布颜图《画学心法问答》。

[8]《与陆子静书》。

[9]《过云庐画论》。

[10]《画筌》。

[11]《黄宾虹画语录》。

[12]意境与笔墨的关系,古人言论尚多,如:“凡画有三砍第。一曰身之所容……二日目之所嘱……三曰意之所游。目力虽穷,而情脉不断处是也。又有意之所忽,如写一石一树,必有草草点染取态处,写长景必有意到笔不到,为神气所吞处,是非有心要忽,盖不得不忽也。”《明·李日华:《紫桃轩杂缀》)“空景易,实景难。空景要冷实景要松。”“冷非薄也,冷而薄谓之寡。有千丘万壑而仍冷者,静故也。有一石一木而闹者,笔粗恶也。”[清·龚贤:《柴丈画说》“一望即了,画法所忌……所以不了者,其诀在趣味深长,精神顽固,而非细密之谓也……山水家秘宝,止此“不了”二字。(《清·邵梅臣:《画耕偶录》)按:唐·张彦远:《历代名画记·论画体》:“不患不了而患于了。既知其了,亦何必了,此非不了也。若不识其了,是真不了也。”要之,“境生象外”:虚实有在境,虚实有在笔,以笔墨之虚实写境之虚实也。

[13]古人于笔墨与形象关系的言论更多。沈宗骞云:“作画道理,自大段落以至一树一石。莫不有生发而后可谓笔墨能与造化通矣。………今提笔者既不识起迄,复不知操纵,满纸填塞,直是乱草堆柴,局势之调何,而犹以为是笔墨邪?”(《芥舟学画编》)布颜图云:“初基之士,必从有法入手。若以树石为无定形定像,即率笔为之,将放轶乎规矩之外,终于散漫而无成矣。”(《画学心法问答》笪重光论之尤细:“钩之行止,即峰峦

之起跌;皴之分搭褡,即土石之纹痕。顿挫乃钩劈之流行,浅深为渲染之变化”;“点分多种,用在合宜………繁简恰有定形,整乱因乎兴会”;平波之行笔容与,激湍之运腕回旋。浪花迅卷而笔繁,涛势高掀而笔荡”。(《画鉴》)

[14]李修易《小蓬莱阁画銮》:“笔墨板滯,虽倪,黄章法,犹然俗品”;“布置失宜,开合无法,即笔有秀韵,墨具五色,而复无益”。蒋和《学画杂记》:“章法未到而笔法到者,即升堂而未入室。笔法来到而章法到者,画必脱稿于古人。”赵左论画:“画山水大幅,务以得势为主。……以其理然也。而皴擦勾斫分披纠合之法,即在理势之中。”沈宗骞《芥舟学画编》:“统乎气而呈活动之趣者,是即所谓势也……所谓笔势者,言以笔之体势貌物之体势,方得谓之画……山形树态,受天地之生气而成,墨滓笔痕托心腕之灵气以出,则气之所在亦即势之在是也。”布颜图《画学心法问答》:“今之学者漫无成见……其峰峦岗岭无不随笔杂凑,零星添补,失其天然之趣,遂致格势不顺,脉络不通,气懦而逼促矣。且其堆茸饾饤之痕,窒碍塞滯之弊,更成烟火尘埃,遂蔽隙而败露矣。”汤贻汾析《画筌》:“………此三远不易之论也。然有能高深平而不能远者。其病在笔墨大痴,砭之只一字,曰松。”

[15]华翼纶日:“设色必于墨本求工,墨本不工,从而设之,是涂附也。墨本不足,从而设之,是工匠之流也。”(《画说》)张式谓:“……皮相者遂以水墨着色分雅俗,殊不知雅俗在笔,笔不雅者虽着色无多亦污人目,笔雅者金碧丹青,辉映满幅,弥见清妙。王原祁《雨窗漫笔》:“色不碍墨。墨不碍色,又须色中有墨,墨中有色”:“色自为色,笔墨自为笔墨,不合山水之势,不入绢素之骨,惟见红绿火气,可憎可厌而已。”唐岱《绘事发微》:“以色助墨光。以墨显色彩。”

[16]《画筌》:“真境现时。岂关多笔?眼光收处,不在全图。合景色于草昧之中,味之无尽;撞风光于掩映之间,览而愈新。密致中自兼旷达,率易内转见便绢”:布局观乎缣素,命意寓于规程。统于一而縛构不棼。审所之而开合有则”;“山容凭皴淡以想象,树态假点抹以形容”:“无层次而有层次者佳,有层次而无层次者拙”:浓淡叠交而层层相映,繁简互错而转转相形”:“势以能透而生,景以善漏而豁。”……

[17]《画禅室随笔》

[18]《谈艺录·六一》

[19]《罗素哲学》。引自胡伟希:《金岳霖哲学思想》

[20]《中国文化与中国哲学》

[21](美)成中英:《世纪之交的扶择——论中西哲学的会通与融合》。