潘天寿“拉开距离说”的底蕴

来源:中国书画网 作者:潘耀昌

以文人画为主流的传统国画,面对着日渐加强的西方艺术文化的挑战和自身发展的困境,步履蹒跚地进入了二十世纪,前景扑朔迷离。潘天寿的半个世纪的艺术生涯,都是在这个特定历史条件下,为国画的命运艰苦奋争而度过的。在同代中国画家的种种应变中,他表现出独到的方式并对国画的发展产生了很大影响。因此,在二十世纪中国美术史中,潘天寿研究应当是一个重要课题。本文旨在选择潘天寿的主要理论之一一一“拉开距离说”,作为研究的起点。

自文艺复兴时代走向科学的西画在16世纪传入中国起,发展中的西方绘画不断对中国绘画产生影响,激发出许多新风格、新画派、新画种。直至今日,从整体上看,西方绘画及其背景文化越来越成为我国画坛横向比较的主要参照体系,成为绘画变革的外在要素。具体点说,16至18世纪,西画的影响主要是文艺复兴开创的,以透视学、光学等新科学为基础的观察方法和表现方法[1]。尤以明末曾鲸(1568—1650)及其波臣派、清初焦秉贞和康乾间意大利传教士郎世宁(Giuseppe Castiglione,1688—1766)等的宫廷绘画最有代表性。据有的外国学者认为,明末清初的一些文人画家的画中也有西画影响。[2]而18至19世纪,南海(广州)关氏家族则全盘效法西画,成功地开创了中国民间最早的带欧美风格的油画。[3]19世纪下半叶,西方石印术和摄影术的引进,激发了以《点石斋画报》为首的通俗绘画,在其冲击下致使传统年画和版画几乎废绝。19、20世纪之交,西方绘画发生重大变革,印象主义、后印象主义、象征主义、新艺术(Art Nouveau)和表现主义、立体主义、未来主义相继传入我国,其中以表现主义对中国木刻运动的影响最显著。这时,我国画坛已形成了中、西画种以及种种混合画种并存的新格局。20世纪50年代苏联的社会主义现实主义和契斯恰阔夫的造型体系与我国当时的革命宗旨相一致,很快被许多激进的艺术家奉为圭臬。

外来文化本是有利因素,潘天寿早在1928年写的《中国绘画史略》中就高度评价了文化交流的价值。值得注意的一个事实是,20世纪绝大多数中国人渐渐都自觉或不自觉地习惯于从中、西比较的立场七看待中国的问题。然而在潘天寿生活的时代,许多人对西方文化的估价却缺乏应有的心理平衡。自鸦片战争起,西方列强的军事和经济人侵以及文化渗透日趋激烈,在发达的资本主义与垂死的封建主义的对抗中,由于军事和经济上强弱悬殊,失败和屈辱以及随之而来的反思与自强的迫切愿望,动摇了中国人固有的价值观念。许多中国人把价值判断的立足点从传统的中国中心转移到欧美中心。甚至导致全盘否定祖国文化的偏激态度。无论是维新运动还是如“五四”运动都包含有这种心态。从总的趋势来看,西学盛于国学。在绘画领域,自19世纪末起到20世纪50年代,传统国画不断受到批评、贬责,一直处于被动地位。20世纪50年代初对国画的批评和取消是这一态势的延续。

另外,在20世纪,国画也面临着自身发展的困境。历史悠久的,以宋元以来文学性文人画为主流的传统国画,此时对物质材料的驾驭几乎已发展到了极致。其视觉方式,审美理想,笔墨趣味和物质料互为依存,形成了一个超稳定的体系。这个体系使国画在开放的社会环境中显得有点不知所措。因为国画的审美理想和题材顽强的一贯性,长期形成的程式化描绘母题的手法,和材料性能的局限性,使国画较难溶进新的母题、新的题材,新的理想,限制着在形式上、风格上有根本性的突破。从大量文人画上看,大多表现为传统题材的断重复和对古意的刻意追求。画家和批评家都有意或无意地把注意力凝聚在传统的准则上。画体系有一种坚韧的修复机制,许多想借助外来要素独辟蹊径的画家,往往在“绚烂之后而卒干平淡”,回归到传统的圈子里。即使有融合现代意识、借鉴外来要素、开拓新题材,表达新理想的作品,也常常被传统批评观念排斥到国画范畴的外在层面上。故传统国画路子越走越窄,加上画家素质的蜕变,令人大有穷途末路之忧。

其次,从国画教育方式上看,到20世纪50年代为止,基本上仍保持着师徒传授的古老方式,与西画教学方式相比,缺少系统的理论和分析的方法。这种古老方式基本上是“行不言之教”,主要让生徒临摹、揣摩,是一种直觉——意会式的体验方式。生徒往往知其然而不知其所以然。在理论上由于贯持“述而不作,信而好古”的态度,主张尊古摹古,要求介乎古法,因此,易流于陈陈相因,缺乏开拓精神。不过不可否认传统教学方式的优点,例如强烈的历史意义,和先熟习绘画语言,然后熟悉自然,即先模仿古人,再模仿自然,通过体验,实现顿悟的妙处。只是在轻视本土文化价值的心态下,这些优点常被忽视了。

上述种种原因使传统国画难以独立发展,而西方绘画的介入必然造成中国画坛的裂变。传统国画在竞争中保守无力,步步退缩,大有从主宰地位沦落江湖之势,在许多人眼中,已蜕化成一个古老的、落后的画种,甚至变成一种民间工艺。画家的心力大多倾注在追求技术的完美之上,而忽视了艺术最宝贵的创造性。关心国画命运的人中,大多则主张以西画改造国画,或提出中西合璧的方案。

中西比较是普遍的风气,潘天寿并不例外。他很早就意识到传统国画所面临的困境,指出“中土绘画,经三四千年历代天才者与学者之研究,其挥发已至最高点,不易开辟远大之新前程,殊有迎受外来新要素之必要”[4]。然而在具体对待外来要素时,潘天寿一反传统哲学的中庸之道,没有采用折中主义的合办法。他强调的不是“合”,而是“离”。主张对外来要素的负面的借鉴,旨在拉开中西绘画的距离。他反对轻率地参用西法,更不同意把国画造为西画式的彩墨画。他的理论在1936年的《中国绘画史》的绪论中就已露端倪。潘天寿的高明之处在于他没有把国画仅看作是一个普通的画种,而把它与西方画放到并列的地位上。他强调国画与西方绘画大异其旨趣,两者分属两个不同的独立的绘画体系。传统国画和传统西画代表着再现性绘画的两极,是世界绘画艺术的“两大高峰”,国画作为东方绘画体系的代表,应当与西画拉开距离,保持自己的面貌。

值得注意的是,习惯于一种文艺传统或风气的人看另一种传统或风气里的作品不免笼统一概。潘天寿对西方绘画的认识,他所指的西方绘画体系仅指基于文艺复兴传统的再现性绘画,故他认为“东方绘画之基础,在哲理;西方绘画之基础,在科学”[5];前者观念是唯心主义的,后者观念是唯物主义的[6]。他所强调的拉开东、西绘画的距离是针对这一差异而言的。对于20世纪以来的西方绘画,潘天寿已洞察到越来越背离西方古典传统,在美学上接近东方的观念。他说:“欧西绘画,近三五十年极力发挥线条与色彩之单纯美等,大倾向于东方唯心之趣味。”[7]他所指的近三五十年的欧西绘画,大抵指后印象主义、新艺术和表现主义等,对此他持欣赏的态度。因此,20世纪五六十年代他喜欢在华任教的罗马尼亚画家博巴(Eugen Popu)的表现主义倾向的作品决不是偶然的。正如顾生岳所说:“在西画中,他比较喜欢表现个性的风格流派,不喜欢太写实的风格。”[8]由于“50年代以后,我们国内能见到的外国美术资料很少,能看到的主要是苏联的东西”[9]。因此,在大多数场合下,潘天寿所指的西画,主要是文艺复兴传统的再现性绘画和苏联的现实主义画。后者可以说是前者的延续。由于这一传统与国画距离很大,属于截然不同的绘画体系。因此,他特别反对把二者合璧的折中主义态度,他的第一个批评目标是郎世宁及其画风的鼓吹者康有为。

郎世宁为了迎合帝王的趣味,强以西法的透视、光影等造型手段与国画的物质材料和形制相结合,既没有发挥国画笔墨趣味的特长,又未能穷尽西画写实法的妙处。虽说开拓宽了中国人的眼界,不失为可嘉的探索,但他的画却未能发挥中、西画各自的优势,没有成为一个优良的杂交品种。也许这种结合是难臻完美的。看来,这是后来潘天寿极力反对以苏联契斯恰阔夫素描法作为国画基础训练的原因。然而维新派领袖康有为却力主沿郎世宁的路走下去,说“郎世宁乃出西法,他日当有合中西而成大家者,日本已力讲之,当以郎世宁为太祖矣。如仍守旧不变,则中国画家,应遂灭绝”[10]。康有为危言耸听,与他的由维新而至于复辟的政见相一致,而非真正领会艺术之真啼。虽然郎世宁以逼真画法( Trompe L’oeil)让中国 人看到了绘画的新的可能性,然而他的画法拆裂了国画在物质材料、笔墨趣味、视觉方式和审美理想之间的有机统一。笔墨不仅是国画造型的要素,而且更重要的是其自身的审美价值,是国画的生命和气韵的传达媒介。如果斤斤于外在形象的准确描绘而牺牲创作的自由心态 并导致损害作品的生命气韵,对国画美学来说是一大忌讳。郎世宁所擅系工笔人物、动物和花鸟,本身就与文人写意画的旨趣相去甚远,何况他不按中国传统笔法造型,故他的画正如邹一桂对西法国画的批评所云:“笔法全无,虽工亦匠。”[11]而且,郎世宁采用的透视法和光影法也多与传统国画的视觉习惯相悖,不合国画视觉体系。[12]

20世纪50年代,我国在各个领域普遍开展了改造运动,传统国画的现实问题是迎受现实生活和现代绘画观念提出的各种批评,争取生存的权利并获得与西画平等的独立地位。20世纪50年代初,对国画的批评,大致可以归纳为两个方面:从内容上看,国画不反映现实,山水画限于山林隐居,花鸟画是凤花雪月,人物画更无能力表现现代人;从技术上看,国画技术落后,没有透视学和解剖学,缺乏质感、量感,不科学,难以作大画。相比之下,油画能反映现实,能作大画,具有世界性。[13]因此有人主张把契斯恰阔夫素描法定为一切画种的造型基础。这无疑是主张以西法同化或取消国画,反映了一种偏激的态度。但这些批评在某种程度上 也切中国画的弊病。

面对种种批评,潘天寿的回应是,除了对把现实意义引入画中和把现代诗歌题入画中作了些尝试之外,把主要精力集中在国画形式问题的探讨上。他的信条是:学习中国的艺术应 以中国的方法为基础。因此对西画的借鉴,他着眼于异的对比,而非同的合一。借鉴的目的 是拉开距离,保持属于东方绘画体系的国画与西方绘画径渭分明的特性。

他对西法透视的批判极为精辟,他指出:透视学所以成立,是本于眼睛的错觉,并不是实在的变动。因此透视学是很不正确的,不能根据透视学来作画。他还指出:中国画是根据用眼及欣赏者的心理作画的,不能违反这一要求。[14]实质上他赞成的是宋代界画所用的正面等角透视法。这种从视学心理学角度的批评远远超出了当时人们的认识水平。不过,他最后的观点是,作画不必拘于透视学,以获得更大的创作自由。

在如何既获得准确的写实性又不损害国画有机统一性的问题上,潘天寿的解决方案是恢复传统的笔线造型法,以取代已实行的契斯恰阔夫素描造型法。他非常重视学习宋代画院的写实方法,认为中国宋代的写实功夫很好,为什么不去总结发展 ?[15]宋代院画讲求理法,可以与文艺复兴的再现性绘画媲美,采用宋人方法完全可行,而且不会破坏国画内在的和谐与统一。

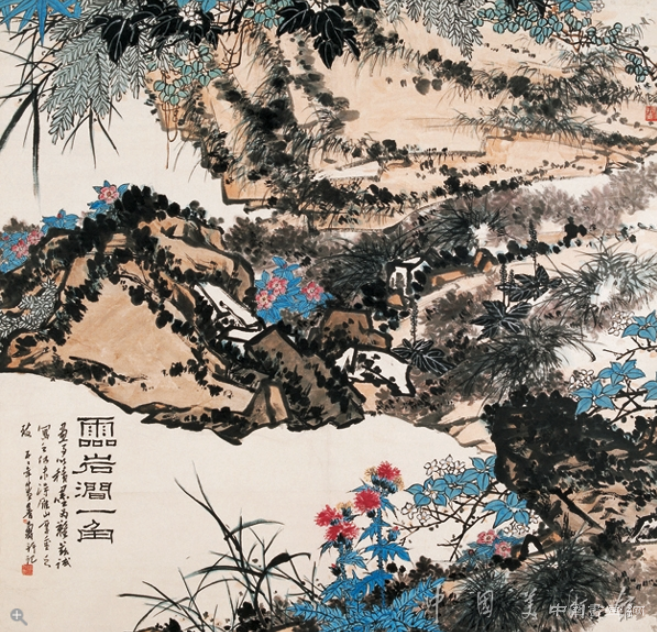

在自己的创作中,潘天寿极其注意开拓国画中更多的可能性,从似不可为处入手,与西画一较短长。比如说,有 认为国画很难作大画,他偏把纸铺在地上,架起梯子作大画。他不仅从尺寸上做大画,更着意从构图上作大画,认为“作小幅须有治大国之精神”。[16]他常以老辣、生涩的线条勾勒巨大的岩石,在视觉心理上产生雄阔坚实的巨大气势。如 《记写雁荡山花》 (20世纪60年代)中贴近地面的视平线、平面性的构图法、放大的特写式的描绘,处处给人以“大”的印象。

有人认为国画缺少质感和量感,只要看过潘天寿的 《雨后千山铁铸成》 (1961年),就会发现画中表现出的铸铁般质量和重量,只是所用的方式是中国式的,而非取自西方绘画体系。

潘天寿不单是个国画家、理论家、史学家,而且是一位教育家,他有着掌握全局的战略家的眼光,一心要把国画推向世界。20世纪50年代初,面对国画受挫乃至可能被取消的逆境,他力争国画生存的权利,极力维护国画的独立性。不久,当国画地位得以确立,国画以及国学受到普遍尊重时,潘天寿又不失时机地提出人物、山水、花鸟三科独立和创办书法篆刻科这些发展国画的战略主张,并付诸实施。应当说这是中国画发展史上的一次重大事件。

与西画不同,国画中人物、山水、花鸟三科长期以来已形成了各自独立的体系,各有一 套程式化造型方法,各有自己的术语和审美理想。董其昌叹人物、山水、花鸟三科兼长之难,范宽山水得借名手画人物,而且国画还分工笔和意笔两大系统。虽同是以笔线造型,但人、山、花各有自己的独特语言。人物画在造型上形成了种种线描法,但无皴法,有指鉴贤愚、发明治乱等功利目的,大多体现儒家伦理观;山水画在造型上常以各种皱法为主要手段,有澄怀观道、怡情养神的超功利性,多体现道家人生观和审美观;花鸟画在造型上也有一套程式化线描法和墨色法,多有明显的象征性和寓意性,有突出的装饰功能,多反映儒家理想道德[17]。传统国画的教科书之一——《芥子园画传》是最好说明。由于国画发展到潘天寿时代,几乎已挥发到最高点,教学与研究上如不分科深入,很难再有发展。而且对传统的理论和教学方法也到了必须认真总结的时候了。1961年,在文化部召开的高等学校文科教材编选计划会议上,潘天寿提出:“中国画的造型训练方法,目前虽未形成完整的体系,但一段一段的经验是有的,应把它接成‘一条龙’。”[18]系统地总结前人的经验和方法,这是空前的壮举!这一提议应当载入中国绘画发展史的史册。

在与西画拉开距离的同时,潘天寿倔强的个性和强烈的风格史意识使他在创作中也注意与古人拉开距离,勇于探索古人尚未开拓的领域,或从古人认为不可为之处而为之。如他作指画,每拟高其佩而不同,他认为“拟而不同,斯谓之拟耳”[19]。文人画向来忌霸悍气,他却以“一味霸悍”自识,追求一种浩大、磅礡、犷悍之美。此外,他常以线条勾勒岩石和山体,少用或不用皴法,一反古人意,可谓“无笔无墨”。[20]他多用浓墨和焦墨,减少墨色层次以增强对比,这些也是前人顾忌之处。在构图方面,许多画家都不把边角看成主要的地位,他一反常规有意把主要的东西放在画幅的边角上。[21]潘天寿构图严谨具有学院派的特点。在设色方面,潘天寿深谙用色之道,设色极简淡雅致,使画面色彩相和,神气生动。他还善于从穷乡绝壑、篱落水边、幽花杂卉、乱石丛篁中寻找画意,硬是从传统国画似已山穷水尽之处,开辟了一条出路。

潘天寿在给学生示范指画

拉开距离说的背后是潘天寿强烈的民族精神、和倔强的个性和顽强的意志,正是这些因 素造就了他强烈的个人风格。

从作品风格来看,人们通常把潘天寿列为文人画家。因为他的画含有简、雅、拙、淡、奇、倔等审美特征[22],而且保存着很多传统文人的气息。他的画风从总体上看仍属于平淡天真的、超功利的文人画范畴。不过“文人”是一个抽象的概念,虽然一般指的是知识分子,但其内涵是变动的。文人在宋代特指品行高尚、学养精深的士夫。随着历史的变迁,文人的社会地位和知识结构也跟着改变,尤其到了晚清,开始发生了质的变化。知识学问的内涵也随之转变。晚清维新派画家吴友如在一首题画诗中写道:“文人但知古,通人也知今。一事不知儒者耻,会须一一罗胸襟。心胸上下五千年,笔墨纵横九万里……”[23]这里列出两种知识学问:一是本国历史传统,二是外国文化。提出了现代儒者,或文人,或新型知识分子应具备的品格,即不要只做一个但知古代的文人,而要做一个也了解当代的通人;不但胸中掌握五千年的中华历史,而且横向拓展。了解时务。谙熟西事,要审时度势。随机应变。掌握新学。这反映了维新派的共识。面对培养选拔新型知识人才的迫切需求一筹莫展,科举制度被废除。于是洋学堂始兴,留学潮起,形成了中国知识界的新格局。知识分子从以往一元化文人向多元化转变。作为画家的文人,已失去了以往文人安逸的生活环境和超然独立的社会地位,或沦为达官要员幕僚中地位卑微的帮闲角色,或成为通商口岸艺术市场中的鬻艺者。汤贻芬、戴熙的自杀,吴大澂的败绩受贬、流寓沪上,吴昌硕择居上海,标志着文人画家昔日荣耀的终结。文人画也由文人士夫之余笔和墨戏渐渐转变成题材单调的、功利性的或职业性的绘画,成为古代文人画之余风,并转化引申为一种因袭风格的通称。20世纪起,沿袭文人画风格并成为传统国画中流砥柱的是一批新型的知识分子画家,他们是独立的学者型的、职业画家。其代表人物是潘天寿、陈衡恪、黄宾虹、丰子恺、傅抱石等。他们都精通国学和传统绘画,又从事美术教育工作和理论研究,或曾出洋留学,或曾访问国外,他们的知识结构和见识远比传统文人博大,而且他们又始终处在东方文化和绘画体系影响之下,他们更有条件站在东、西方文化比较的角度上总结和发展东方绘画。他们的艺术各有独特的成就,但又表现出一种时代的共同风格,形成一股势力。然而,历史条件和种种个人因素最后把潘天寿推到最前列。

透过潘天寿的言行,可以清楚地感受到他那强烈的民族自尊心和历史使命感。他很早就对仅因为经济和军事上的劣势而全盘否定祖国文化的态度极为反感。在1926年的《中国绘画史》初版自序中他就写道:“艺术的世界是广大而无所界限,所以凡有他自己生命的,都有立足在世界的资格,不容你以武力或资本等的势力屈服与排斥。”[24]他一贯反对文化上以强凌弱的态度和民族虚无主义的态度,促使他为国画力争与西画平等的地位,不懈地为国画在逆境中求生存,在顺境中求发展的动因,正是他强烈的民族自卫意识和国画家的历史使命感。

潘天寿在创作上是个出世者,但在维护中国的艺术事业上却是个入世者。他能不顾个人安危,处处据理力争,旗帜鲜明地提出宏扬中华文化的目标。用他的话来表述,就是再度复兴民族的绘画。如何在新时代开拓中国艺术的新局势,使它象古代希腊罗马艺术在文艺复兴时代焕发出新的光彩那样,形成一个国民艺术的复兴运动,这是潘天寿为之奋斗不息的理想。他曾说:“一民族之艺术,为一民族精神之结晶,故振兴民族艺术与振兴民族精神有密切关系。”[25]尤其在20世纪60年代前半期,他以中国乒乓球运动员登上世界冠军宝座这一振奋全民族精神的喜讯为勉励,提出保持中国画东方绘画体系的桂冠,并在世界艺坛上争得一席之地的奋斗目标。

潘天寿一生都在思考如何把历经千年的国画从自己这代人手中传给下一代,并使之得到延续和发扬的问题。他曾怀着当仁不让的使命感说:“中国画的改造还得靠我们这些画中国画的人。”[26]因为国画是一门技术性很强的艺术,要求对笔墨有非常敏锐的感觉能力,无论画家还是观众都必须经过长期的训练和经验积累才能深入到笔墨趣味的最高境界。而且传统国画的审美理想、视觉模式、笔墨趣味和题材、形制等是一个有机体系的各个方面,革新意味着在某种程度上改变这个体系。欲有所得必有所失,问题是如何改变才能给国画以新的生命同时又不丧失传统国画的基本面貌,这是一个难题。如果让郎世宁式的西画家改造国画,由于不能深切体会国画的各种妙处,难以摆脱习惯的造型方法和视觉模式,就无法保持国画体系内部的和谐和作品形式与内容的完美统一。对探索新形式的画家来说,形式感不仅与审美理想,而且与技术活动一同发展。革新的成败关键在于能否创造出一种高度完美的稳定的形式。因为没有形式的稳定性就难以形成自己的风格。而形式的稳定和完美则依赖于一种高度的技术的发展。另外,理想形式的创造离不开优秀的传统,离不开以往大师建立的标准。理想形式多半是旧有的标准化形式富于想象力的发展。总之国画的改造和革新不但要借助于新的观念而且要借助于传统。创新作品只有技术完美,而且跨过实验性阶段,才能最后融入到伟大传统中去。因此,只有精于国画而且又深深感受着时代脉搏的当代画家兼史论家能肩负起改造国画的历史使命。

潘天寿逢上“四人帮”倒行逆施的时代,最终未能亲手实现他的全部理想,这是他的不幸、他的遗憾。但潘天寿赶上新中国诞生,这是他的幸运。20世纪50年代初,当国画似乎处于逆境的时候,潘天寿凭着热情和敏感,预见到复兴国画的时机终于到来了。因为他最终发现他的振兴国画的夙愿和政府振兴中华文化的一贯政策是一致的。在“文化革命”开始前夕的短短十来年时间中,他以战略家的眼光,及时把握时机,排除了各种困难和障碍,为国画在画坛上挣得了应有的一席地位,又进而在教学与科研上使人物、山水、花鸟分科独立并创办了书法篆刻科,使对国画传统的继承和研究提到科学化、系统化的高度。

潘天寿在给学生示范

更为重要的是造就了一批素质好的后备力量,形成了一支承前启后、举足轻重的队伍。在自己的创作中,他坚持走前人未走过的道路,在国画发展极其困难的情况下,又把它向前推进了一步。20世纪80年代开放改革以来,看到我国国画界异军突起、蒸蒸日上、日益受到外界注目,人们不会忘记潘天寿及其同志们所作出的巨大贡献。

从国画观众的复盖面来看,除大陆、港、台外,还有传统汉文化辐射地带,以及海外华人界。国画本身已具备世界性。在这个广大的区域,虽然各地社会制度、风俗环境互不相同,但文化上的同根、同源或亲缘关系把这个区域联系起来。例如,雅俗共赏的传统国画,作为东方绘画体系的代表和东方民族集体表象的再现,国画拥有最广大的观众,能把不同审美层次的人们联系起来,成为使他们达到认同和共识的煤介。当前国画创作中有一股对传统题材和风格回归的势力,这不单反映了广大观众的趣味,反映了传统强大的凝聚力、修复力,而且意味着在更高层次上对传统自身价值的重新发现,是进一步的探索。

当然,国画的改革,如果不触动原有体系,坚持拉开东、西方绘画的距离,那么发展至今的确不易再有新的突破,而且有流于因循守旧的危险,使国画沦为装饰工艺性艺术。但如果引进新观念、新技术,实行中西合璧,打破原有体系,又冒有失去传统国画本来面目,失去传统观众的危险。虽然潘天寿对国画改革的理解偏重于传统的价值之上,但他并不否认将来有东、西方绘画混合融化的可能性。他在《中国绘画史》 中说:“此后之世界交通日见便利,东西学术之互相混合融化,诚不可以意想推测;只可待诸异日之自然变化耳。”[27]由于历史的原因,潘天寿所提到的时代迟到了四十年。他沿着传统绘画发展的方向走完了自己的道路,谦逊地把未来的问题留给了后人。

注 释

[1]虽然当时西方人的审美评价标准并非一概建立在所谓纯真之眼(innocent-eye)的视觉真实基础之上,但由于交流的局限性,中国人未能彻底领略到西方绘画的真谛。

[2]参看Miehael Sullwan: The Meeting of Eastern and Western Art(New York GraPhicSociety Ltd.1973)和James Cahill,The Compelling Image (Harvard University Press,1975)。他们认为吴彬 (约1568一1626)、张宏(1577—1652之后 )、樊场(1616—1692之后)、龚 贤(1618—1689)以及董其昌(1555—1636)等人都可能在一定程度上受到西画和西法的启迪。

[3]参看Patrick Conner: The China Trade 1600—1860(The Royal Pavilion,Art Gallery and Museums,Brighton Published 1982 with the assistance Of the J,Paul GettyTrust)和For Western Eyesonly: Chinese: Export’Painting 1780—1850(英Apollo.1986.5)。文中考证:南海县志(1910) 提到关作霖其人,曾访欧美许多地方,喜爱当地写实的油画,嘉庆中返广州创画室。他的画甚至令外国人叫绝。现在收藏的署名为Spoilum或Spilum的肖像油画据考他的作品。据认为另一名署名为林呱(Lamgua) 的中国人,中文名为关乔昌,生于1801年,是关作霖的儿子。他们的画几乎全属外销,故未对内地产生很大影响。

[4]潘天寿:《中国绘画史》,上海人民美术出版社,1983年,第294 一295页。

[5]潘天寿:《中国绘画史》,上海人民美术出版社,1983年,第300页。

[6]此处唯物主义和唯心主义是从美学角度上讲而非从哲学角度上讲。

[7]潘天寿:《中国绘画史》,上海人民美术出版社,1983年。

[8]、[9]顾生岳:《潘天寿先生与中国画教学》,《新美术》1985年第3期。

[10]康有为:《万木草堂藏画目》,转引自潘天寿《中国绘画史》,上海人民美术出版社,1983年,第293页。

[11]邹一桂:《小山画谱》。

[12]参看拙文:《西洋透视和中国界画》,《新美术》1986年第4期。

[13]参看20世纪50年代美术刊物的有关争鸣文章。

[14]参看水渭松:《关于“中国画的欣赏”》载《潘天寿研究》,浙江人民美术出版社,第172页。

[15]文化部档案:高等学校文科教材编选计划会议简报,第十期,1961年4月19日,潘天寿发言。

[16]见《潘天寿美术文集》,人民美术出版社,1983年6月,第35页。

[17]这一观点受洪惠镇先生启示。

[18]文化部档案:高等学校文科教材编选计划会议简报,第十二期,1961年4月20日,潘天寿发言。

[19]见《潘天寿美术文集》,人民美术出版社,1983年6月,第3页。,

[20]莫是龙在《画说》一文中谈到:“有轮廓而无皴法,即谓之无笔,有皴法而无轻重向背明晦,即谓之无墨。”

[21]参着王靖宪:《潘天寿中国画构思的特色》,载《潘天寿研究》,浙江人民美术出版社,第227页。

[22]参看伍蠹甫:《中国画论研究》,第109页,《文人画艺术风格初探》。

[23]见《春光胜景图》卷下,吴友如为申报馆及其副业申昌书画室初创时外景所作图画的题诗。

[24]潘天寿:《中国绘画史》,上海人民美术出版社,1983年, 潘公凯:重版附言,第1页。

[25]引自《潘天寿谈艺录》。

[26]潘天寿:《肃反学习——对于文艺思想的体会》,1955年,手稿。

[27]潘天寿:《中国绘画史》,上海人民美术出版社,1983年,第30l页。

本文原载《新美术》1991年第2期,部分图片源于杂志及网络。