【特展】天路文华:揭开西藏神秘的面纱

来源:中国书画网 作者:周文昭

近日,“天路文华——西藏历史文化展”首次亮相首都博物馆,为大家揭开了西藏——这座“世界屋脊”的历史文化的神秘面纱。据说首博的门前排起了长队,人们为了一睹西藏文化的风采,不顾春寒料峭,在冷风中等候一个多小时,方能进入展厅。笔者亲往展览,一探虚实,并飨读者。

展厅

首都博物馆此次布展别具匠心,在有限的空间中布置了颇具装饰性的西藏文化特色的标识,比如布达拉宫的宫墙,单元海报的西藏风光,多媒体影视中播放着西藏宗教的传播及人们的虔诚映像……试图还原历史的真实场景,让展品讲述自身的历史故事。

展厅一角

展览现场

展厅中灯光昏暗,展品按照西藏文化发展的历时流变逐一展出,分为四个单元:文明渊源,高原天路,雪域佛韵和和同一家。

黄金面具 3世纪 长14.6,宽14.5,厚0.01厘米 西藏自治区阿里地区札达县曲踏墓地出土 西藏自治区阿里地区札达县文物局藏

双体陶罐 新石器时代晚期 高18.7,长31,宽15厘米 西藏自治区昌都市卡若遗址出土 西藏博物馆藏

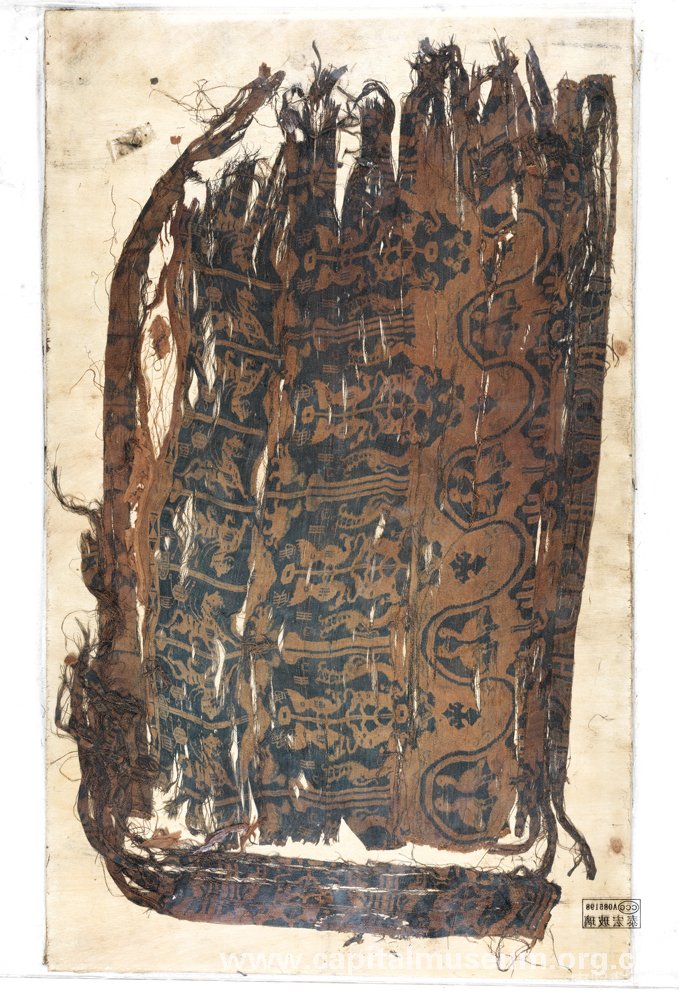

“王侯”汉字织锦 3世纪 长44,宽25厘米 西藏自治区阿里地区噶尔县故如甲木墓地出土故如甲寺藏

文明渊源的部分,主要展示西藏文化的历史开端,以石叶、陶器与金器为主,向我们展现了一个民族的先民的生活状态。质朴的陶器造型——双体陶罐,其浑圆硕大的造型,象征着女性人体,也表明了多样文明发端的共性:原始的母性崇拜。古象雄王国金面具的出现,说明了死者有用黄金面具敷面的风俗,类似于世界其他各国的厚葬仪式,表明对死者的崇敬与祝愿,而与金面具相接的另一块覆盖冠部的金箔之上,则以浮雕的形式刻画了树林、山羊与鸟儿,则反映出先民的生活环境。西藏地区的先民衣饰怎样?一块带有“王侯”字样的织锦丝织品则向你展示了古代西藏贵族的日常着装。

青藏高原地域辽阔,北接河西走廊与新疆,西南毗邻中亚、南亚,东接四川盆地。它与周边地区的文化交流自古以来从未中断,“高原天路”这一单元集中展示了其文化的互渗与侵染。

茶叶,这一历史悠久的东方树叶,公元3世纪,便已出现在西藏地区。在甲木墓葬随葬的青铜器中,出土了大量茶叶,其中展出的一块,凝结为黑色的一团。此时正处于中原的东汉末年,三国鼎立之期。唐代陆羽《茶经》开篇讲到茶之源,曾说:“茶者,南方之嘉木也。一尺、二尺乃至数十尺;其巴山峡川有两人合抱者,伐而掇之”,即说巴山陕川是南方茶叶产地之一;西汉杨雄谈到茶的几种称呼曾云:“蜀西南人谓荼曰蔎。”可以推想,茶叶在川藏之间的商贸交流,出土的茶叶实体恰是明证。

兽首胡人纹银壶(复制品) 唐(吐蕃时期,约7世纪) 高90,瓶身周长54,瓶底周长34厘米

大昭寺藏兽首胡人纹银壶(复制品)局部图一

兽首胡人纹银壶(复制品)局部图二

来自于大昭寺的“兽首胡人纹鎏金银瓶”,大约处于7世纪的唐朝初年,综合了多种文化特征。其马头形状的瓶首,集合了草原特色,反弹琵琶的胡人,发间装有日月头饰,也许是受到中亚西亚地区的萨珊波斯、栗特文化的影响,其反弹琵琶的姿势宛如敦煌壁画中反弹琵琶的飞天造型,据说,只有当时的胡人方可有此灵巧的身姿和技巧。对此件银壶的来历研究,结论不一。藏传佛教宁玛派伏藏文献《国王遗教》(约成书于1345年)记述了松赞干布在大昭寺秘藏了10个壶,其中3个为骆驼首。1645年,五世达赖喇嘛记述了大昭寺内所有的文物图像,这件银壶被记为“马头圣银壶”,是宗喀巴大师(1357-1419)作为伏藏发现并供奉给大昭寺的。

乾隆款铜鎏金无量寿佛像

合金四臂大黑天像

铜鎏金金刚手菩萨立像

铜鎏金时轮金刚像

铜鎏金四臂文殊菩萨像 明 高22厘米 宽15厘米 西藏博物馆藏

铜鎏金毗瓦巴像

铜鎏金毗瓦巴像局部图一

铜鎏金毗瓦巴像局部图二

铜鎏金扎巴坚赞像

铜鎏金扎巴坚赞像局部

佛教在藏地的传播,一直以来是大众关注的热点,由于其与汉地佛教的迥异,而更增加了西藏的神秘性。展览按照佛教在西藏发展的三个历时性阶段分为三个部分:初到藏地的佛像。其仍然带有印度与罗马的特征,高鼻深眼的佛陀,具有罗马人的样貌特征;大黑天的变形,具备印度教的印记;而通肩袈裟衣纹呈湿衣贴体的视觉效果,正是受到了犍陀罗艺术的影响。佛教复兴中期的发展,融合了多种风格造像,东印度的帕拉造像、尼泊尔的造像、斯瓦特的造像、克什米尔的造像,新疆于阗的造像均对都对西藏的佛教艺术产生过影响,同时西藏也接受了内地文化的影响,有些鎏金佛像中渗入了汉地佛教的观念。佛教的本土化过程。在佛教接受的发展过程中,逐渐与藏地的风俗、信仰、神话传说相结合,渐渐形成了具有藏地色彩的佛教故事与造像。

和亲,是汉藏关系历史长河中浓墨重彩的一笔。为了共同的政治利益而联姻,不仅仅是中国的政治特色,欧洲各个古老的帝国亦如此操作。英、法、意、俄、乃至西班牙之间,联姻关系错综复杂,成为政治联盟或者敌人。著名的一例是不列颠国王查理一世为了巩固自己的统治,向西班牙公主求婚,然而,西班牙公主拒绝之,激起英国民众的愤慨,引发了英国与西班牙之间的战争;后与法国国王路易十三的妹妹亨利埃塔·玛丽亚公主成功联姻,达到了巩固统治的目标。两国之间结为联姻,可以促进国家间的和平共处,中央与地方结为联姻,同样可以促进国家的稳定安宁。

中国自西汉至清末,“和亲”的统治形式从未中断。最为著名的和亲为汉元帝时期的“昭君出塞”与初唐时期“文成公主与松赞干布”,前者实为政治安抚,换取边疆的安宁;后者则不同,唐已是二世,太宗雄才伟略,大唐盛世即将降临,长安城成为世界文化交流的中心,各国使臣前来供奉朝拜,国势强盛。吐蕃松赞干布远道而来的求婚,正是要促进关系的良好发展,“甥舅和盟碑”,“和同一家”的单元,展示的是这一时期的汉藏关系。

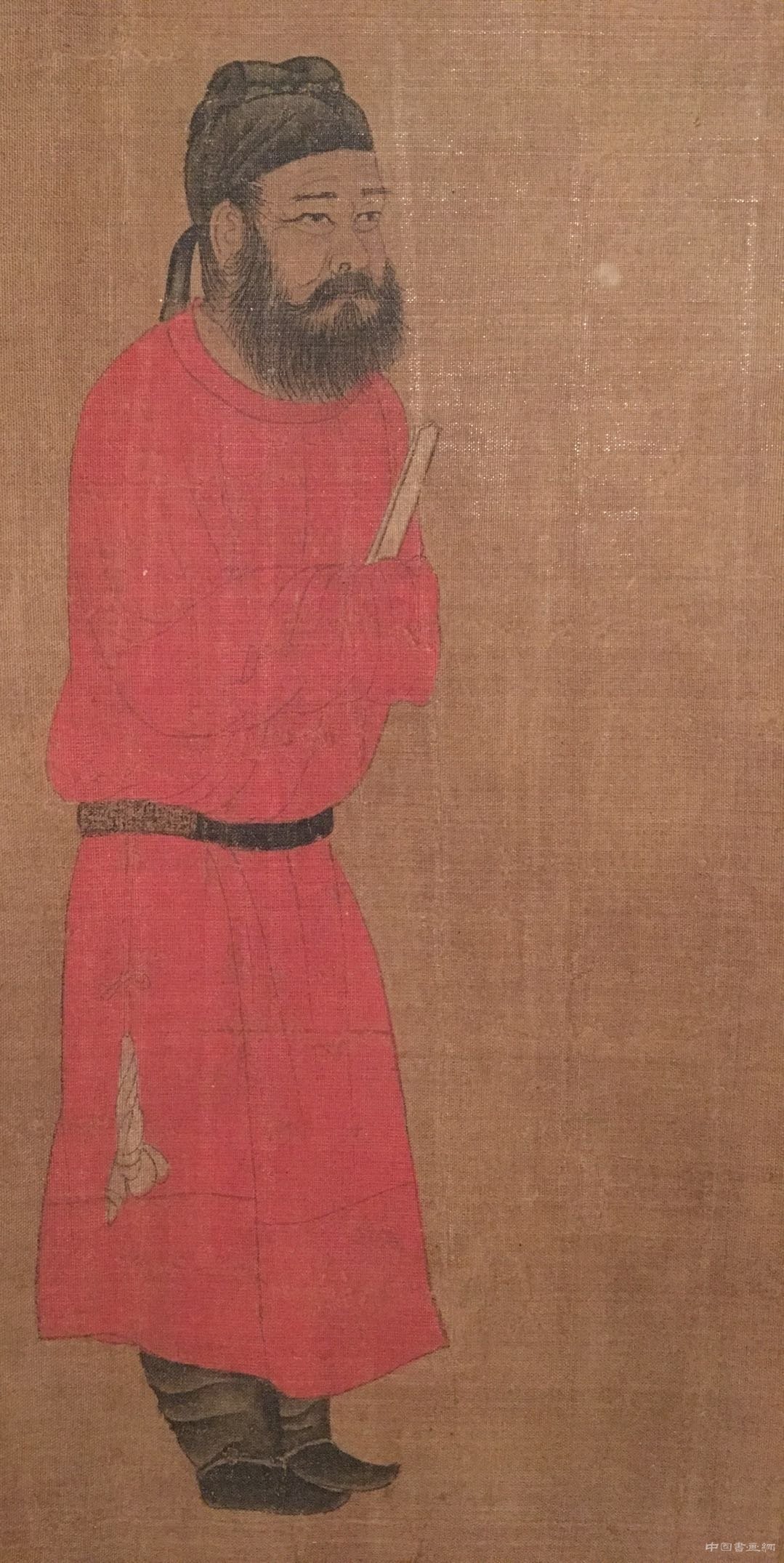

《步辇图》卷 唐 纵38.5,横129.6厘米 故宫博物院藏

《步辇图》是这一时期最杰出的绘画作品,正如一张历史照片,真实反映了唐太宗李世民在内廷会见松赞干布派来的国相禄东赞前来求婚的场景。时任工部尚书的阎立本,其人物绘画向来得到太宗的赏识。吐蕃求亲,属历史重大事件,用画笔记录当时的场景,流传后世,成为唐蕃之间亲缘关系的见证,无疑是极其必要的。

步辇图局部图二

步辇图局部图三

步辇图局部图四

步辇图局部图五

《步辇图》选择了太宗刚刚进入内廷,尚未落地,禄东赞在礼仪官与翻译官的陪同下觐见太宗的瞬间。图中13人,右面是刚刚进入内廷的太宗,在9位宫女的簇拥下,坐在步辇之上,接见远道而来的吐蕃相国禄东赞。

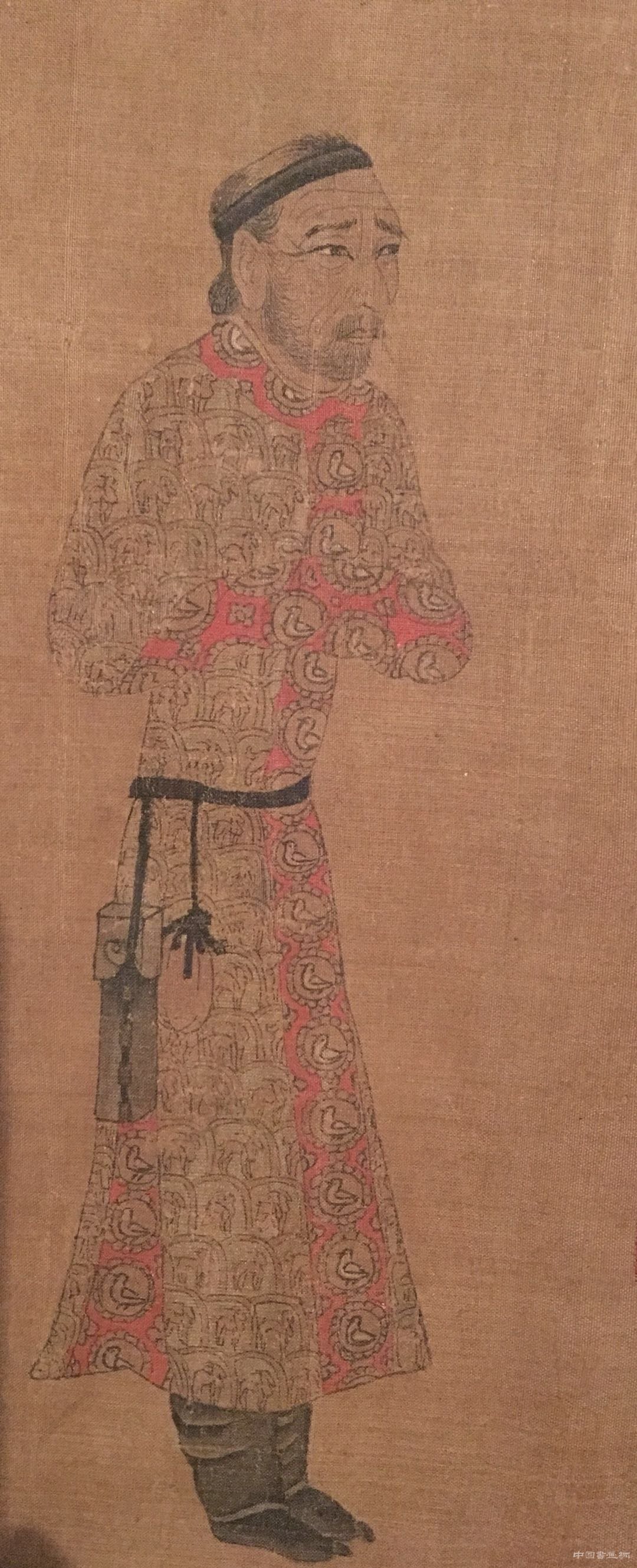

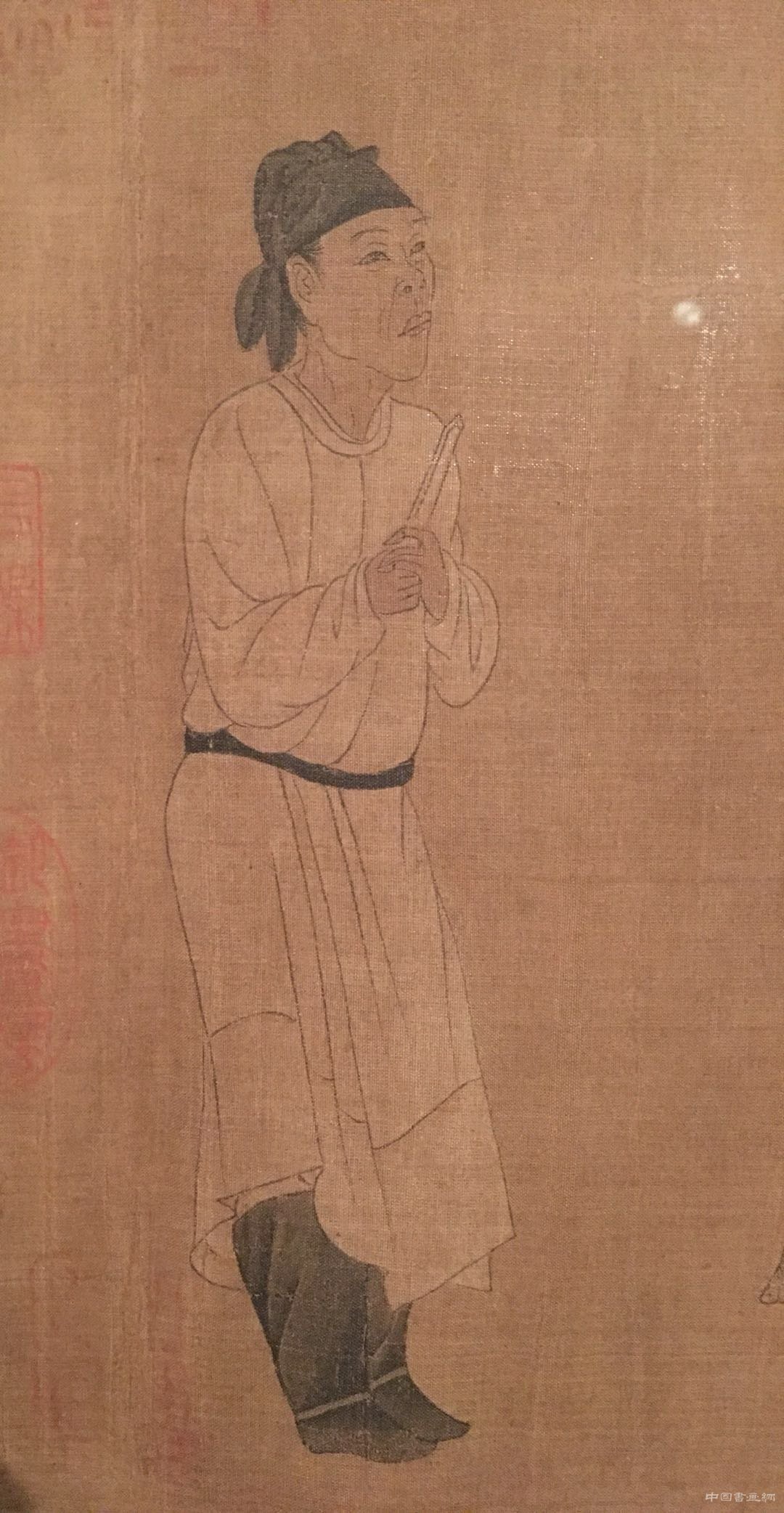

左边的三人,必是久等的,一字排开,等距离拱手站立,服饰简洁,显出谨慎恭敬的姿态,每个人脸上的神情却迥然不同。礼官身着红袍(官职约为五品),手持笏板,庄重而沉稳;翻译官身着白衣皂靴,同是手持笏板,嘴巴紧张上扬,神情拘谨;而相国禄东赞身着吐蕃传统的华贵团花织锦衣袍,拱手站立,双手藏于衣袖之内,神态认真、谨慎而机警。

右侧则是花团锦簇、金碧辉煌的一幅画面。9位宫女身着红褐相间的长袍与黑白相间的长裤,错落有致得围绕在太宗身旁。两女执扇,一人执华盖,其余六人抬布辇,最前面抬布辇的宫女,必是力气大的,双手紧握布辇的把手,低头微笑,并未感到吃力;布辇两侧的宫女对称照拂着太宗,对着观众的一位抿嘴微笑,后面的几位恬静、安详,喜意盈盈。太宗端坐布辇之上,身形魁伟,貌似宫女的两倍,越显出宫女的娇小与太宗的伟岸。(或许是遵循重要的地位较高的人物画得高大,而地位低的人物画得缩小的原则)太宗身着黄色便服龙袍,在红衣宫女的映衬下越发显得威严华贵。他龙睛上扬,对着左侧立成一排的人流露出赞许的笑意。

整幅作品构图左简右繁,主客分明。设色古雅,红色、黑为主色调,辅以黄、褐,给人一种温馨喜悦的视觉感受;画面人物或放松或紧张,但仍然营造了喜庆祥和的气氛。线条细劲流畅,捕捉到人物瞬间的细微神态,将其精准地摹写出来,完成了一幅旷世杰作。

此画的后面,有宋代学者章伯益的玉箸篆书《步辇图题记》,记载了太宗召见吐蕃使臣禄东赞的经过。此后录有唐李道志、李德裕“重装背”时题记两行,画卷的拖尾,尚有宋米芾等人及藏家的题跋。

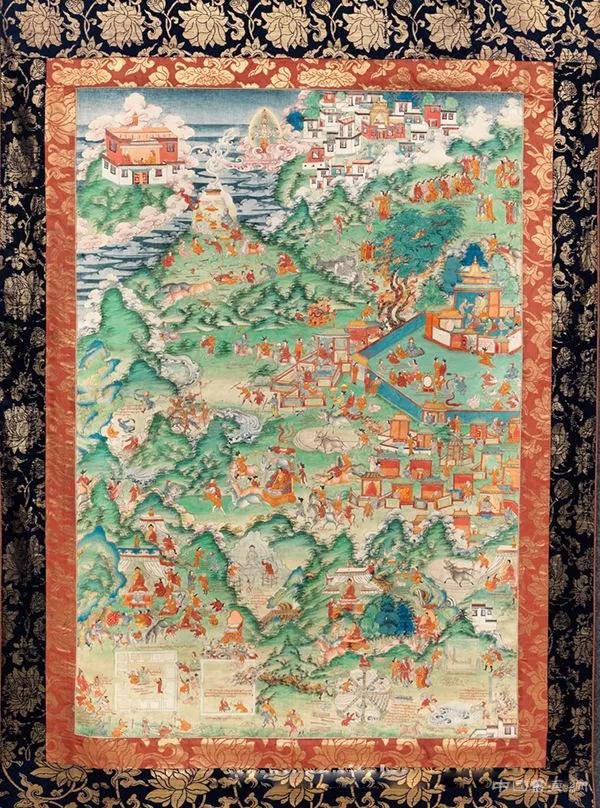

唐卡,是另一种讲故事的方式,另一幅《禄东赞请婚图》的唐卡亦记载了此事,不过,这已是清代的事情了。

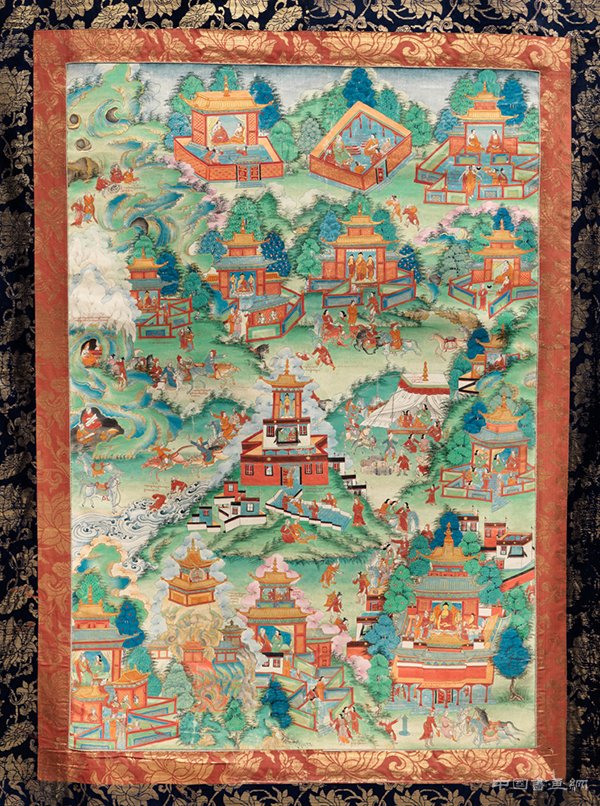

布画金成公主进藏图唐卡 清 长179 宽98厘米 西藏博物馆藏

布画禄东赞请婚图唐卡 清 长177 宽97厘米 西藏博物馆藏

此外,以唐卡的形式还记载了其他唐与吐蕃的和亲,如《金城公主进藏图唐卡》便是一例。

正如此展所标明的那句话一样,

世上本无路

天路

是每个热爱西藏的人走出来的

如果您热爱西藏,对西藏的历史文化充满好奇,那么这个展览,或许可以告诉您答案。