朱青生:油画的使命

来源:中国书画网 作者:编辑-jane

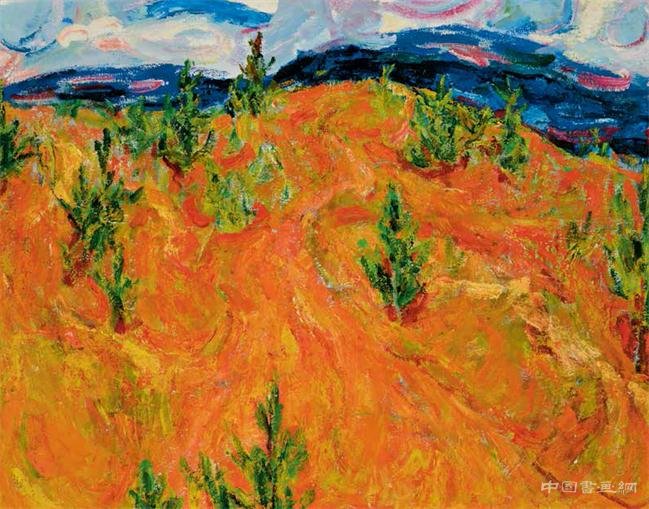

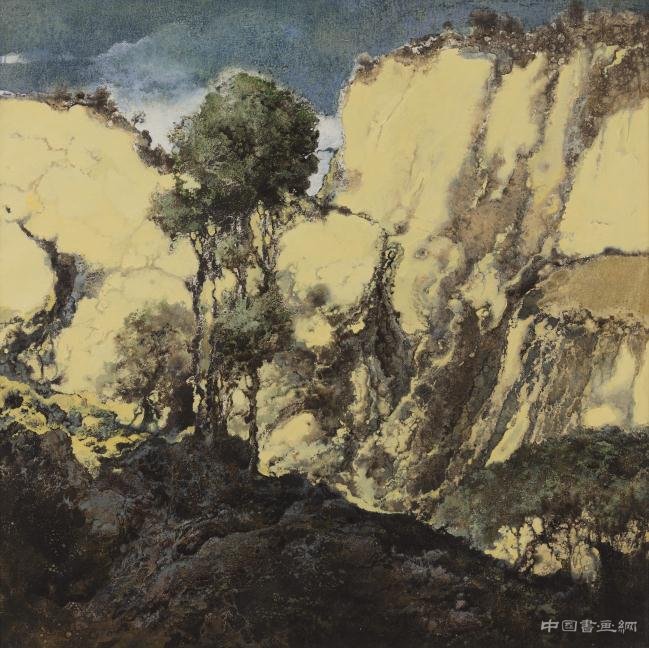

罗尔纯 《岭》73x92cm 1997年

油画的使命,是在图像时代的人被机械摄/制图像技术异化之后,如何借助油画(进而扩展到一切绘画),启迪和激发人与自我、人与人、人与世界、人与神圣的直接而真实的重逢。

在西方传统的油画所代表的西方艺术史时代终结之后,图像时代的油画(进而扩展到一切绘画)具有哪些超越图像的意义?这些意义又对人的价值和人类文明的发展有何作用?

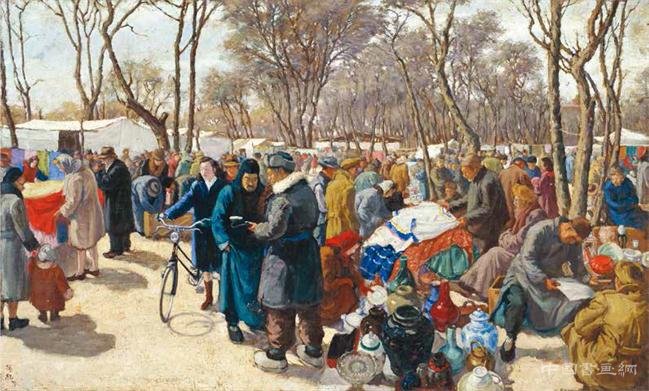

齐振杞 《东单小市》 97.5x162cm 1948年

首先,油画的宿命并不影响艺术历史的继续。世界艺术的发展在不同的时代和不同的文化中原来就有不同的艺术和艺术史。以中国书法为代表“表达行为的踪迹”的东方艺术,就和以西方油画为代表“营造世界的形象”的西方艺术,在历史上各自平行发展,各有自我的标准、观念和方法,只是在19世纪才发生碰撞和交合。即使在油画引入中国百年之后,中国代有“油画民族化”的努力,已经发展出一些西方从未有过的新的油画。油画在中国也有一路向书法的核心价值转向,从“营造世界的形象”转为“表达行为的踪迹”,与图像分道,也不受机械摄/制“图像”的干扰。这一路,与下文所论的西方“新绘画”中的一种方向(如Mark Rothko 与 Cy Twombly )相互作用,称之为“第三抽象”。

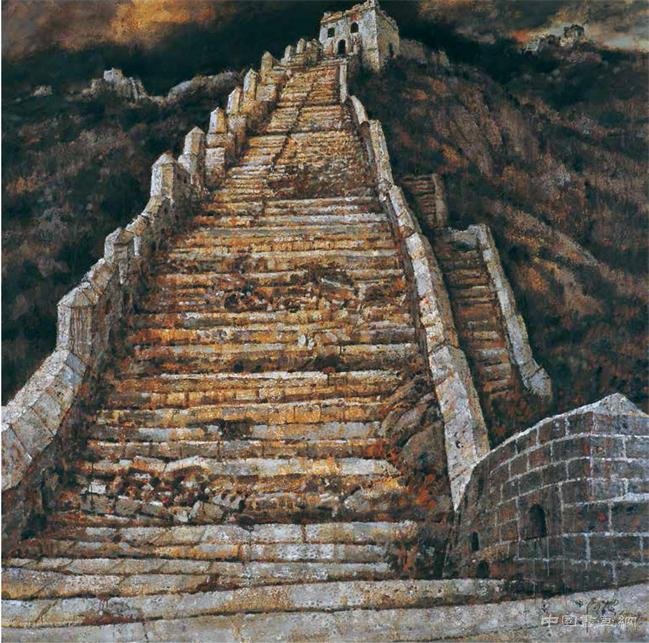

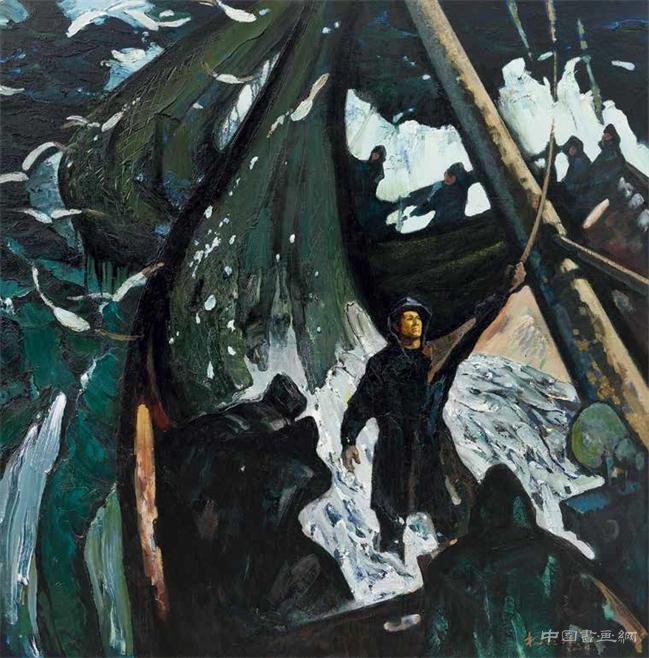

孙景波 《烽火岁月》 160x140cm 2005年

况且,油画的宿命并不影响油画作为一种艺术门类的继续。油画自身作为西方的一种独特的画种,从尼德兰发展起来,经历了意大利和北部欧洲文艺复兴,19世纪以法国为中心取得了的高度发展之后,在印象派时期完成了其历史使命。如果更为细致地进入艺术史的考察会发现,不同的艺术都有自身极其丰富和细致的发生、发展、成熟、衰弱和消亡的历史,都有自身专业的、自律性的技术和艺术指标,深刻而微妙,油画当然也一样。一种艺术门类的变化并不意味着这门艺术的终止,更不意味着这门艺术的历史意义和成就会遭到贬低,正好相反,正是因为一种艺术完成了历史使命之后,才有资格被供之于庙堂,而成为人类遗产和精神的高峰为千秋万代所崇仰,也随时有可能被后代“复兴”和再创造,而成为人类文明的新的领域。油画是如此,书法亦复如此。如果从为往世继绝学的角度,目前全中国的美术学院都还在开设油画专业,继承现实主义观念和写实主义方法的承载主体——油画,特别是当油画在西方发源地已经被忽视和遗忘之后,进而承接这一人类文明的重大成就和传统,也许可以显现中华民族在文化的博大胸怀。

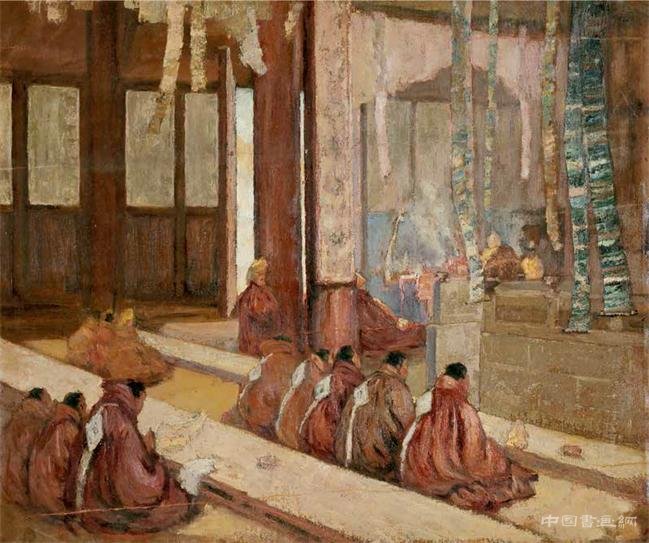

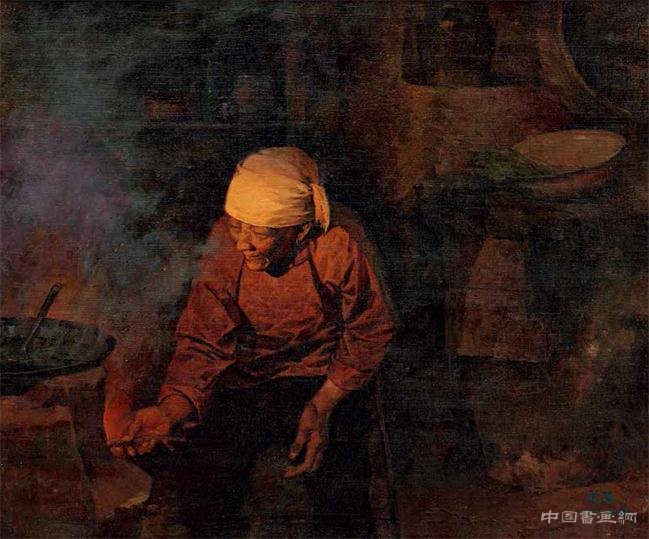

孙宗慰 《梵音》 27.5x56.5 1947年

就画种一端而论,在不同的时代和不同的文化中,使用不同的材料和不同的观察习惯和观念所制造的图画,都有自身的文化价值和内在规律,既包含着人类的某个部分的成员共同积累起来的视觉记忆、观察方法,以及表现手段和欣赏习性,也包含着由于这些图画的成果所建造的一个体系和传统。每一个部分都凝聚着历史的沉淀和人的智慧、劳动所构成的作品的保障,联接着人的问题的各个方面,从而构成了一份文化遗产。这份文化遗产在以后的千秋万代,人们都会对之敬仰和怀念,将之供奉在博物馆里成为自己文明的轨迹。也就是说,任何新兴的艺术方式和技术、媒介都无法代替历史上曾经有过的人类文明的作为和作品。因此,对于历史上曾经出现过的古老的成就的经典的作品,总是有值得我们保存和继承的文化遗产。这是从相对的意义上来说,体现了现代人对于文化的责任和教养。

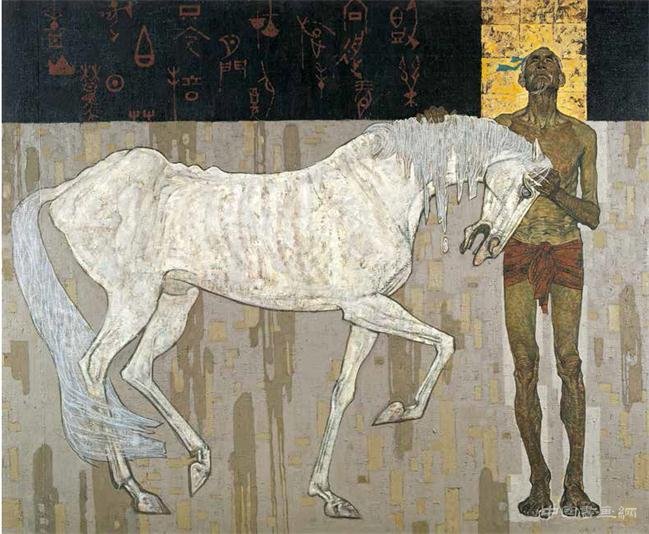

王怀庆 《伯乐》154.5x200cm 1980年

西方当代绘画则是彻底背离西方的传统油画而发展出的“新绘画”。1839年摄影发明以来,在与绘画并行发展初期,当时法国的绝大多数美术学院的画家们依旧创作写实油画,而且还大量利用照片,为创作油画服务。而具有独特见识的艺术家们另辟蹊径,开始了现代艺术革命。马奈(1832-1883)从19世纪中后期开始,对传统的油画进行了三个重大的技术改造,这就是1,在造型上将画面从幻觉虚拟立体转化为平面分割,形体随绘画的需要设置,用单纯的色块加强视觉的力量(为诸多先锋派画家发展);2,有意改变文艺复兴以来绘画中的线性透视,与机械光学摄制拉开距离,将人的观看选择自由安置在画中起作用(后来被塞尚发展);3,将笔法单独赋予表达情绪的力量,虽然在人物主体上还没有过多的实验,在画面的次要部分和作品稿本则有所实验(后来被梵高发展)。虽然马奈曾经吸收了以浮世绘为标志的东方艺术,但这只是一次借用而已,是对东方艺术的“主动误取”。根本的原因在于当时他所秉持的西方传统油画已经开始遭遇了被机械摄/制所替代的宿命,马奈和他的印象派同仁是天才的先知,虽然他的革命当时还达不到现代艺术的拐点程度,但是他对于西方传统的破坏,其引发的力量至为重要。

王式廊 《十三陵水库工地3》60x122cm 1958年

如果我们用一个同样的理性来思考问题,也会得出这样的结论。历史上任何时期出现的作品,都会随着产生它的时代的逝去而衰弱,不再在现实文化生活中起主导和重大作用,只能在博物馆里成为人类对历史的回顾和记忆的对象和欣赏的目标。而每个时代都会因为自身的问题和需要,随着新观念、新媒介和新方法的诞生,产生这个时代的伟大的创作者和伟大的作品,从而推动文明,带来正在生存的人们的精神满足和幸福的需要,从而将人类带向未来。

将“艺术历史的继续性”和“每个时代自身的问题和需要,诞生新观念、新媒介和新方法”两个判断结合起来,也许可以得出一个四平八稳的结论,即任何历史上的艺术方法都值得我们保护和欣赏,而任何时代的艺术家都必须创造属于这个时代的全新的艺术。

如果勉强将上述理由作为“油画的使命”来解释,其实也不成其为使命,因为这是一些是人皆明,放之四海而皆准的肤浅道理,而本文现在要侧重论述的“油画的使命”是基于下面的一个问题。

在机械摄/制图像时代,图像会不会成为奴役人的力量?如果是,显然已经是,那么油画和其他一切绘画能否提供自由的道路,继续解放人?

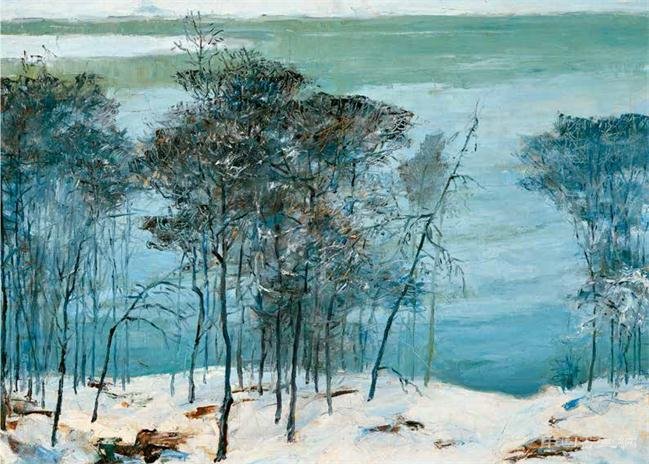

韦启美 《江雪》 73x100.5cm 1979年

1935年本雅明所说的“灵光消逝(Der Verfall derAura)”,“机器复制的时代”(das Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit)已经成为一个通识。上文所言图像时代的图像,主要不再以绘画或油画,而是以机械摄/制的方式来完成。是否这些图像必定会使艺术处于灵光消逝,或者机器复制是否必然破坏艺术的独一无二性?这两个问题逼迫我们重新对本雅明的结论进行思考。本雅明在20世纪30年代已经能够通过对摄影的研究,意识到艺术的一些重要的因素正在被机械摄/制图像加强和发挥,比如作品中被拍摄的对象透过照片向观看者凝视的力量,对作品中的事物距离的精准表达所构成的独一性等等,并对之做了理论性的阐述和美学的评价。但是另外有些事情是他所不能预料的,或者没有受到他的充分注视,这就是技术的持续性的飞速的进步而带来的进一步的后果,诸如计算机后期制作及其所使用的制作虚拟图像的种种技术。这些技术确实也可以创造现代意义上的“真迹”。现在我们回头再来看两个要点。所谓“灵光”(可称“灵光1”),在本雅明看来指的是画面效果,甚至是照相过程中的一个特技,或者是由技术性产生的特殊效果。随着技术的飞速发展,各种特技效果层出不穷,比起本雅明推崇的盖达尔照片的“灵光”感,今天的图像效果已经太丰富了,丰富到任何一个个人都无不惊叹的程度,所谓目不暇接,此之谓也。其二,机器复制(当时仅指摄影和电影)是“现代”的大众艺术和批量生产的“复制品”对一个作品的独一无二的、原创的破坏。只有原作,其产生的背景和作者才有绝对的真实和历史感。本雅明将之定义为另一个“灵光”(可称“灵光2”)。且不说机械复制时代之前任何一件作品在被观看的时候其实早已经脱离了绘制它的“当时当地”(因为杰作产生的“当时当地”可能只是个肮脏憋屈的作坊),历史意义只有在具有解释权力的观者与之相遇之际才发生。任何一件作品,无论是做好之后被复制,还是为了拷贝而制作,不一定就会丧失其真实,关键在于复制的技术、质量和功能如何。机械复制可能是制作程序的延长,或者是观看程序的扩展和延伸,并不因为复制就一定损害艺术作品的三个神圣意味——距离 (Unnahbarkeit),真确(Echtheit) ,独一(Einmaligkeit ),以至妨碍灵光之笼罩。所以,我们可以告慰本雅明,作品正由于在今天以及可预见的未来,机械摄/制非但可以制造出无限的灵光,而且可以用“复数的单一”(作为作品如一部电影,其创造性和艺术的魅力是独一无二的,但是观看者可以通过网络、院线、甚至个人的移动设备,在现代技术的拷贝条件下同时完成欣赏,而对每一个欣赏者来说,各自的欣赏都是独一无二的)来完成“原作”,这是一种网络时代经由机械摄/制图像所带来的创意的新的神圣性,“距离”被多重定位(如国际运动赛场上的一个争议瞬间),“真确”被虚拟技术重新解释,“独一”由创造者的观念带给扁平的整个世界以共时性知识,等等等等,“灵光”普照天下。机器复制非但不会使“灵光消逝”,反而是灵光辉耀,所以本雅明的这个判断虽然为大家反复提起,但已经被新技术、新观念、新方法根本性地颠覆了。

吴小昌 《秋实》 38x46cm 1984年

而本雅明在二战前,就将现代的机器复制这个新的时代艺术特征与“艺术政治化”联系,警告纳粹专制权威和其他专制者正在利用机械摄/制图像和大众文化,实施意识形态的愚民和灌输。他指出艺术因为机器复制而“灵光消逝”,艺术因此丧失了自身的独立性(无功利的“为艺术而艺术”)和美感(每个人对“原作”的独自欣赏才从内心升起神圣的感觉),从而沦为政治和宣传的工具,控制并欺骗群众,当然这极具批判性。他同时还进一步将现代的机器复制的艺术与资本主义生产(文化产业和公共媒体)联系起来,指出唯利是图的媚俗使观众能够看到的艺术作品堕落为时尚,变得同质、单调、粗俗,使观者普遍丧失品位和批判的品质,这一点也极具批判性。这位犹太艺术史家再次为人类文化担当了先知!但是他所指出的问题,并不是现代的机械复制改变了“权威和资本利用艺术来达到统治和赢利的目的”这样一个性质,而只是利用现代复制技术可以使这种性质的规模和效率得以巨大的发挥,也就是说,如上文所说,“图像”从来都是权威用来控制和宣传的工具,只不过在古代比较松动和个别,效率不高;制作图像永远是有钱、有资源的少数人的特权,群众永远只能旁观。只不过今天的商业广告和流行的制作速度随着新技术的发展更有规模,更能产生资本的效益。而真正改变对权威的挑战和对资本的抗拒,恰恰是在网络时代人们可以利用复制技术和公共网络,使得人人可以进行自我制作、自我传播图像和信息,才在人类历史上第一次实现了图像民主和在艺术中人的民主。这一点作为当时的本雅明是很难预料的。

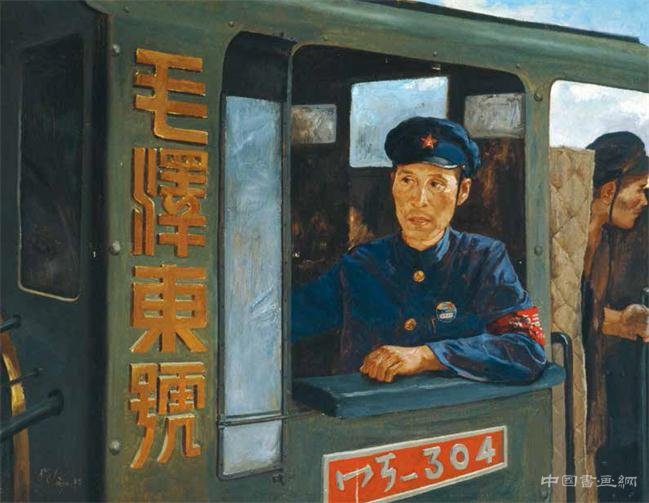

吴作人 《特等劳动英雄李永像》128x160cm 1950年

那么,在机械摄/制图像的时代,人到底丧失了什么?人所丧失的是人在观看时候的人的主动性,和每一个人在观看的时候,无论面对自然还是他人,所具有的独一无二性。人丧失的并不是艺术作品中的“距离”,“真确”,“独一”。图像不是真实,只是光学的瞬间!机械摄/制图像的时代可以给观众带来具有灵光的作品,但是却带不来观众作为个人本来还具有的面对世界的自主性和创造性。假使我们把人的观看的“主动性”和“独一无二性”认为是每个人与生俱来的神圣权利的话,人和世界的每一次观看和接触都会经由这个活生生的个体而产生特殊的眼光,如果套用本雅明的术语,这也可以称为灵光(即“灵光3”)。

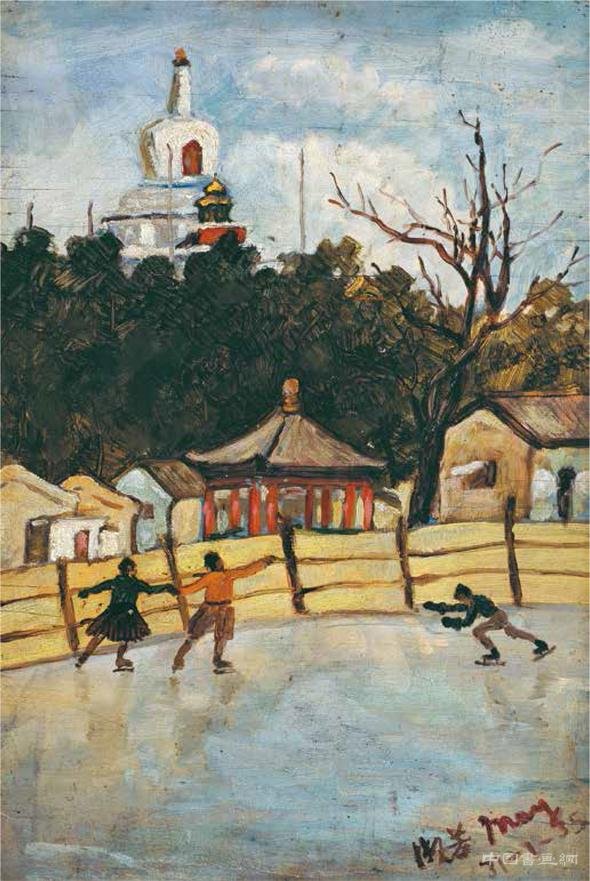

萧淑芳 《北海溜冰》 40x30cm 1935年

这里所说的观看指的是对于世界和人本身的观看,即人用自己的眼睛与世界发生关系,而不是透过机械的摄/制而得到的图像或者图片。二者之间的区别何在呢?人的观看是一个中枢透过视觉神经器官与对象不断发生交换和选择的过程,他在观看的过程中有观看者自我的积累的经验,又包含这一次观看时所进行的选择,即选择在整个观看过程中不间断地自由变动。对于观看者来说,对象就在他的选择和错觉中变成了一次与他的能动的交流。所谓错觉,是指事物的边线中会出现的光影的特殊变化,色彩产生补色关系的变化等等。这些错觉的视觉原理在理论上论述起来比较粗糙,但在笼统的原则上,可以理解为人在观看一个对象时,对象是在观看过程中不间断地呈现着无限变化、无数错觉的总和。这个过程如果一旦转化为一个被机械技术所完成了的图像,那么,人观看图像的就不再具有无限变化、无数错觉的过程,他的所有自由的选择性和个体的能动性都被剥夺了。

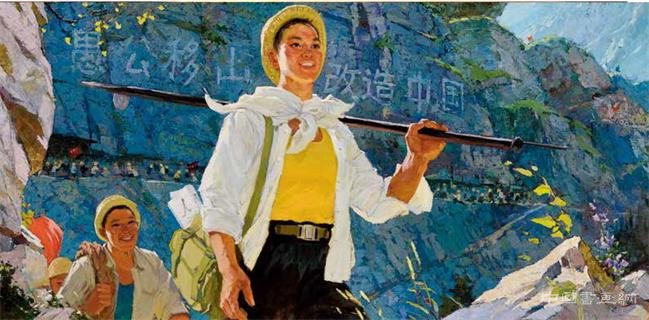

赵友萍 《愚公移山》 98x198cm 1976年

机械摄取和制作的图像实际上并不是人观看真实的世界所得到的形象,机械的图像割裂了人和事物之间的直接感受的关系,它将人脑对于真实事物的错觉和不断交替能动的反映过程切割为一个图像,即使这个图像是三维的,观看图像本身已经取消了人对真实事物之间的自觉能动的交流,况且一旦图像经过机械的摄取和制作,观看者就不可以再度参与对图像的判断和选择过程,人从而被异化为机械的接受者,而不再是诗意的存在。哪怕是一个机械摄制的3D电影,这个3D电影的立体也是排除了人对观看实体对象时的无限变化、无数错觉的过程,这个3D是被机械固定同一了的,与真实的个体所看到的真实空间所出现的感觉不一样,对所有人来说,观看的是被机械固定在同一个空间的3D,而不是个人置身于真实世界里所体验到的空间,因为个人体验到的空间因人而异,并且随着观看者的经验和性情不断变化着。正是因为观看的过程是如此的复杂和变化,所以对各个观看者互相之间来说,同一个对象,同一个现象,“看上去”都可以是各不相同的,因此人与人之间的差异性和独立性才必不可少,与生俱来。而这种观看的独一性和人与人之间的差异性的被剥夺,就是图像时代对人的异化。人的观看的自由,只能对已经固定的图像进行不同“意义”的理解,而不能涉及“图像”摄取和制作的层次。当人在这个层次上的自由丧失之后,实际上图像已经成为宰制人的力量,人与世界的更为根本的关系被取消。

杨松林 《渔人与海》180x180cm 2004年

我们追随着法兰克福学派秉承的马克思主义精神对资本主义社会对文化的破坏以及极左(如红色高棉)和极右(如希特勒)的专制统治者对文化的控制和利用,接受了批判理论的遗产。但是,当我们发现一种新的媒体被人民的敌人控制和利用的时候,不要忘记我们还有一个更为深沉的人的敌人,这就是媒体本身,这就是图像时代机械摄/制的图像。人创造了图像,而图像已经是人性的摧残者,是奴役人们的一个更为隐蔽的异己的力量。

从技术问题上来讲,机械摄/制的图像、绘画、线描示意图、标志、文字描述都是一种图像,制造直接观看(聚焦和凝视)和通过阅读所激起的人们内在的记忆和想象,也是一种图像。图像从真实被观看的景象和事物,到由声音或其他信号所引发的人的内心的心像,至少可以分为七个等级。而这些形象所构成的图像,将人类的生活和文明带入了一个全新的时代。其中,由于信息技术革命,只有第二层机械摄/制的图像获得了爆炸性发展,成为图像时代的“压倒性绝对的大部分”,造成了人类的精神变异,使图像时代的人性遭遇了新的危机和挑战。

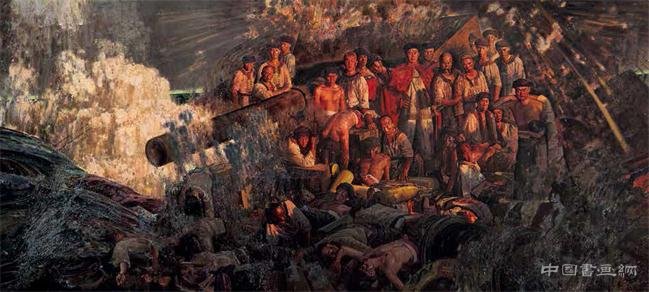

王力克 《甲午—1894》 270x600cm 2010-2013年

韩植墨 《杨松林》 85x102cm 1990年

白羽平 《天寒山静》 170x120cm 2013年

这种危机和挑战与机械摄/制的图像时代之前人们所说的绘画的主动性和自由创作的意义是两个完全不同层次的问题。图像时代如何造成了人的“非人”的状态,而在这种“非人”状态发生之后,绘画又有何种作为,是否能够带领人们意识到这种状态的局限,从而解脱这种状态,使人从媒体和图像时代获得解放和自由的机会?

而对图像异化的击破,就是今天我们所呼吁的油画的使命。这里说的油画不仅仅是让一个画家创作一幅作品供其他人去欣赏,而是利用绘画这件行为显示超越图像的观看过程,画家再度成为人性的启蒙者,是一次榜样的力量,引领人们觉醒,油画原来竟然如此面对真实的对象和世界,那么人类就又有可能恢复自我面对事物和世界的自尊,并对图像时代保持拒绝和警惕。绘画,特别是油画作品,也因为呈现出不受机械摄/制的图像的牢笼所限制的丰富的效果,才使得观看的自由获得多样的例证,从而昭示、启发人恢复到人观看图像的自由状态。这才是油画的使命。

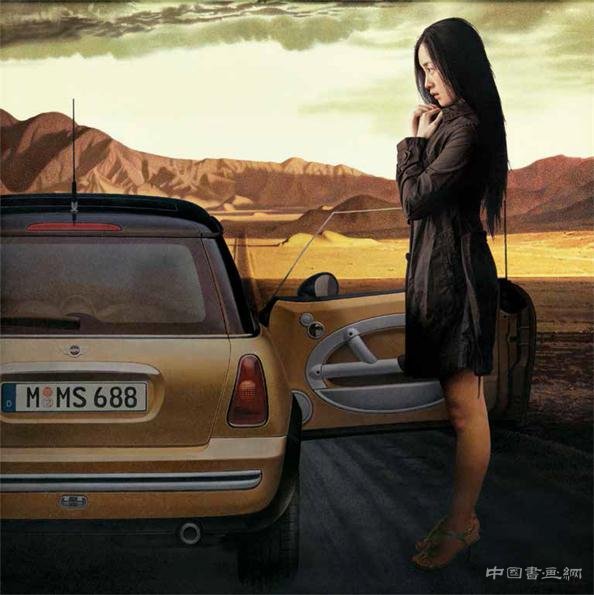

李善阳 《晚晴》 180x180cm 2012年

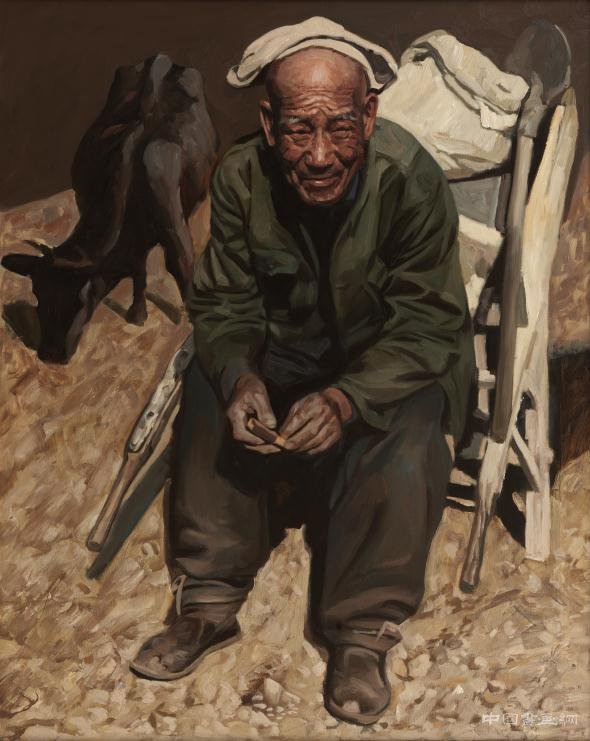

陈承齐 《地头》 100x80cm 2010年

《吾土吾民》展览从表面上看是三种油画的综合展现,其中有继续西方传统油画的部分,还有将中国书法为代表的东方艺术融入其中经过百年改造的成果,也有与西方当代绘画同步的当代艺术。但是我们确实由此看到了油画的使命。

(原文刊发于《中国油画》2014年第五期。经作者同意,转载于此。)

于会见 《山乡巨变》 143x200cm 2009年

张京生 《餐桌上的红花蜕变之11、12、15》140x180cm 2013年

周毅 《正午》100x100cm 2012年