李军:传乔仲常《后赤壁赋图》与诗画关系新议

来源:中国书画网 作者:李军 责编:何瑞乐

视觉的诗篇 ——传乔仲常《后赤壁赋图》与诗画关系新议

——传乔仲常《后赤壁赋图》与诗画关系新议

李军

(缘起:2012年11月2日到2013年1月3日,上海博物馆与美国纽约大都会艺术博物馆、波士顿艺术博物馆、纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆、克利夫兰艺术博物馆合作,举办了“翰墨荟萃——美国收藏中国五代宋元书画珍品展。”在展出的60件作品中,传为乔仲常的《后赤壁赋图》,引起了笔者的浓厚兴趣。现场阅画二日,心中勃勃,仍难以平复;回京之后,遂在查阅相关文献基础上,费时数月草成此文,聊以抛砖引玉而已。)

The eye is part of the mind.

——Leo Steinberg

《后赤壁赋图》:画面场景

刚刚去世不久的美国艺术史家斯坦伯格(Leo Steinberg, 1920-2011)曾言:“眼睛是心灵的一部分”(The eye is part of the mind)[1] 。这句话中,斯氏把观画过程中眼睛看的重要性,提高到本体论的高度——此亦为本文所尝试实践并欲与读者分享的经验之一。故在具体展开讨论之前,有必要先引入所讨论的对象本体 。

彩版1《后赤壁赋图》之一

彩版2《后赤壁赋图》之二

彩版3《后赤壁赋图》之三

彩版4《后赤壁赋图》之四

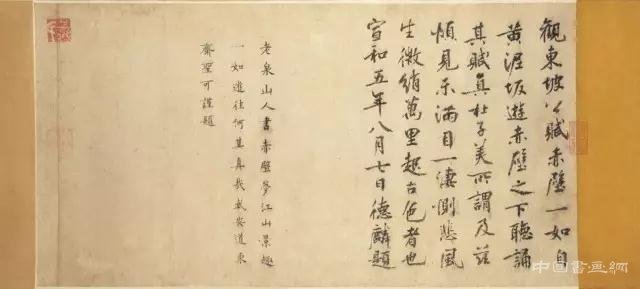

现藏于美国纳尔逊·阿特金斯博物馆的《后赤壁赋图》是一个长卷(彩版1、2、3、4),它的著录最早出现在《石渠宝笈初编》[2] 。现存手卷长5.6米,高约29.5厘米,这与著录中所谓“卷高八寸三分,广一丈九尺一寸二分”略有不合(折合公制约为高27.6厘米,长637.3厘米);且著录中提到的九个题跋,目前只存其二;著录中提到的乾隆御题“尺幅江山”四个大字亦已不见,但其余题跋和收藏印鉴均与著录同,说明此卷在流出清宫之后有过裁切,其原因不明。尽管如此,现存本应该说保留了百分之九十的原状。

在学界对这幅画的讨论中,首先引以为殊的,是画面第一个场景中的影子问题 [3]。画卷甫一开场,我们确实可以看到,作者在所画的主人公苏轼(1037-1101)、两位宾客与童仆的身后,用淡墨在地上扫出四条影子(彩版1)——诚如苏轼赋文所言:

是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱。人影在地。——

尽管有学者称这些影子为“解读这幅画作的关键” [4],但画面中“人影在地”的理由其实并不神秘,仅出于对赋文的如实描写。而实际上,赋文作为一种视觉形式,在此画中是与画面两两相伴出现的,其中出现与画面若合符契的呼应关系,这种情况并不奇怪[5]。接下去我们读到:

——仰见明月,顾而乐之,行歌相答。已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴,月白风清,如此良夜何?”客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状似松江之鲈。顾安所得酒乎?”

而在画面一侧,我们确也看到了对于赋文情景的描述:一个童仆正从渔夫手中,接过一条鱼。这里,主、二客和一个童仆,加上四条影子,构成第一场景的主体;赋文则书于画面上方。接着过渡到第二个场景,途遇两株柳,直穿一座桥。

第二个场景:苏轼回到“临皋之亭”,即他贬谪到黄州时的居所,“归而谋诸妇”;幸而妻子“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之须”。因为有儒妇之先见,苏轼才得以如愿以偿。“于是携酒与鱼”——在画面场景中,苏轼一手拿鱼,一手拿着酒壶,形象高大几与屋宇齐平;妻与仆(?)目送着他赴客之约;临皋亭则被以侧面加以描绘(彩版1)。

随之进入第三个场景,到了赤壁:

复游于赤壁之下。江流有声,断岸千尺。山高月小,水落石出。曾日月之几何,而江山不可复识矣。

这里说到的“复游”之“复”,意味着并非头一次来到这里了;而与《后赤壁赋》相对应的,正是苏轼的《前赤壁赋》。苏轼写《后赤壁赋》是在十月十五日(“十月之望”),作《前赤壁赋》则在三个月之前的七月十五日。那时是初秋,现在则要进入冬天了。时迁景异,故“江山不可复识矣”。赋文此处亦暗示出,前后《赤壁赋》之间有本质的差别。图中可以看到,苏轼和两个客坐在江岸断壁之下,面前摆着酒和鱼。(彩版2)

第四个场景:“予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸。”苏轼捉起衣襟,扒开杂乱的草丛,正在攀登险峻的山崖。画面上只显现了苏轼一个人的背影(彩版2)。

第五个场景:看不到有任何人在场,只见一片阴森的树林;两棵树之间有三个字:“踞虎豹”。这是赋文的延续,只不过此处,三个字独立成为一段。在画面上,我们可以看到,有一棵树和树后的石头呈现出怪异形态,暗示赋文中的“虎豹”。(彩版2)

第六个场景:“登虬龙,攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫,盖二客不能从焉。划然长啸,草木震动;山鸣谷应,风起水涌。予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也。”

该场景与前一个场景一样,没有人,仅现两渊深潭:山巅树头有一个鸟巢,下面是水神冯夷的幽宫(彩版2)。

接下来的第七个场景里面,有一片层叠的断岸,断岸之后进入到一片河面,上面同样是有一段赋文曰:“夕[6]而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。——”画面上,苏轼回到河上,跟两位客一起泛舟中流,不知不觉,“——时夜将半,四顾寂寥。适有孤鹤,横江东来,翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也。”我们看到,画面右上有一只仙鹤,凌空掠过江中的孤舟,仿佛在戛然长鸣,向西边(画面左边)飞去。(彩版3)

顺着鹤过的方向,就到了画中的第八个场景:临皋亭呈正面出现在我们眼前;正房中有一人躺在床上,前面坐有三个人。我们知道,那是苏轼和苏轼梦中的情景(彩版3)。赋文是如此描述的:

须臾客去,予亦就睡。梦二道士,羽衣蹁千(跹),过临皋之下,揖予而言曰:“赤壁之游乐乎?”问其姓名,俛而不答。呜呼噫嘻!我知之矣。畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也耶?道士顾笑。

最后一个场景,赋曰:“予亦惊悟(寤)。开户视之,不见其处。”苏轼惊醒过来了;他把门打开之后,没有看见任何踪迹:没有鹤,也没有道士。画面中,临皋亭再次被以侧面表现,但仅见远门和篱笆的一部分。(彩版3)

以上九个场景,就是《后赤壁赋图》画面的基本情况。接下来,我将就这些场景做具体的分析。

疑虑与问题

图1 苏轼与二客和影子

图2 苏轼提着酒和鱼离家

图3 泛舟中流

图4 梦见道士

回到本文开篇斯坦伯格的那句话,为什么说“眼睛是心灵的一部分”?

这篇文章的最初动因,其实就缘自笔者看画过程中产生的两个直观的疑惑。其一缘自画中所见与已有知识之间难以解释的差池和出入;其二则缘自对画中一个昭彰显著的画法“错误”所引起的思考。例如,在包括上海博物馆的展览题签在内的众多评论中,除了画首“人影在地”的细节之外,评论者都会提到的另外一个细节是:苏轼形象较之他人明显高大[7]。画中呈“一大二小”的人物布局屡见于第一场景(苏轼与二客“相顾而笑”)(图1)、第二场景(苏轼提着鱼和酒,在妻儿目光护送下离去)(图2)和第三场景(苏轼与二客坐于赤壁之下)(图8)。可是,人们未曾料想的是,这一画面细节并未贯穿始终。当画面后半部分,鹤飞过江面,苏轼、二客、童仆和舟子同在舟中时,反而是其中舟子的形象显得最大——与之相比,苏轼似乎就变小了(图3)。这说明,“一大二小”的格局并没有延续下去。再看最后一个场景:屋子里,苏轼躺在床上睡觉,梦见两道士;然后他自己又起来,与之交谈(图4)。这一场景中,坐着的三个人几乎同样大小,其中一道士似乎还略大一点。看画至此,我于是萌发了这样的疑惑:画卷开篇人物“一大二小”的格局,为什么在画卷后面消失了?这是笔者对此画产生的第一个疑惑。

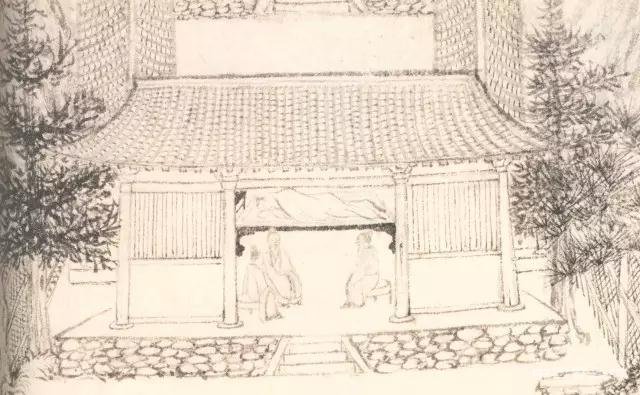

第二个问题与倒数第二场景(即苏轼的梦境)中建筑的画法相关。首先映入我们眼帘的是临皋亭的正面透视形象;然而,当再仔细观察时,即会发现一个奇怪的地方:建筑物两侧厢房的屋顶,并不遵循平行透视法而短缩,而是呈90度角立了起来(图5)。按理临皋亭作为四合院,其厢房的屋顶应该朝后面退缩才对;但在画中,厢房下面显露出台基,好像后面又是一进院落;其上面的屋顶奇怪地立了起来。于是便有了笔者的第二个疑惑:为什么会是这样的?或许有人会问:是不是那个时候,中国绘画还没有能力掌握平行透视法的规律?然而,但凡有隋唐敦煌洞窟壁画或者宋代界画经验者,都可以轻易地了解到,平行透视法于当时的中国画师,早已不是什么问题[8]。相反,厢房屋顶的竖立倒显得是一个罕见的例外或者“错误”,因此,这一现象一定是画师的有意如此而非一时失手。笔者在现场的视觉经验,仿佛这一场面融合了两种视角:我们先是从斜向俯视的角度看见了临皋亭的前院和室内的场景;然后又从空中鸟瞰的角度看到了厢房和内部的院落,这一院落是以排除了透视变形的正面投影方式被表现的。

为什么?应该从哪里去寻找这一问题的答案?

图5 正面的临皋亭

前、后《赤壁赋》的关系

为了更好地解答这两个问题,我们首先须处理图像表现的内容——赋文。正如前述,苏轼的《后赤壁赋》在文学史上是相对于《前赤壁赋》而言的姊妹篇。《前赤壁赋》作于宋神宗元丰五年(1082年)农历七月十五,是苏轼第一次游赤壁所写,与《后赤壁赋》相隔三个月。这个时间差意味着二赋的意旨存在着明显的差别[9]。

我们先来看一下《前赤壁赋》的全文:

前赤壁赋

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

苏子愀然,正襟危坐,而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞。’此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌。山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿。驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬。自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎?且夫天地之间,物各有主。苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼藉。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

《前赤壁赋》时值夏末秋初,时景“白露横江,水光接天”。叙事结构则以主客对话的形式展开。开始,客内心悲观,觉历史人生,如过眼云烟;主却心境豁达,劝慰论理,以水和月都不会真正消失举喻。通过对话,达观战胜了悲观;而客则融于主,被主说服了。最后,“相与枕藉乎舟中,不知东方之既白”:两人相藉为枕沉沉睡去,正是主客融合(客融于主)的绝妙隐喻。

这里,可以借用金代武元直(生卒年不详)所作《赤壁赋图》来阐明问题。一般认为,这幅以《赤壁赋》为题的画并没有表现出叙事性特征。画面中只能看到一座群峰簇立的大山横贯中景,一叶扁舟行走在激流中;扁舟从画面左面,也就是峡谷深处出来,峰回路转,继续乘势向右方开阔处前行。美国艺术史学者谢柏轲(Jerome Silbergeld)曾为文讨论过该画[10];他认为,画面本身以视觉形式暗示了《前赤壁赋》的文学结构。例如,狭窄的河道、湍急的川流本身就寓意客的悲观,是政治黑暗、人生没有希望的表征;而船在拐弯之处,则暗示了客的悲观被主的达观所超越,和客所看到的前途和希望;最后,整个河流走向坦途,主客达到融合。他甚至于说,远山上还有朝霞的痕迹,暗示赋文中的“不知东方之既白”[11]。抛开其论的是非不说,我借用此例无非是想说明,《前赤壁赋》确实蕴含着一个可以空间展开的叙事结构。

与之相比,《后赤壁赋》有很大不同。首先是季节和风景的不同:一个初秋,一个初冬;季节转换,时光流逝,所以才有了《后赤壁赋》中,“曾日月之几何,而江山不可复识矣”一说。其次,前、后《赋》的差异更表现在其叙事结构上。相较于前《赋》反、正、合的结构,后《赋》中出现了迥异的新内容:起初,主客相见相合,漫游于黄泥之坂;后来,随着客的退隐,主孤身登临山顶,超然世外,只见荒寒之景;接着,主在孤寂惊恐之余返回,与客一起重返河上之舟,主客之间出现的新的融合——至此,后《赋》的叙事结构仍没有完全打破前《赋》的框架。但恰恰从此开始,一个新内容出现了:《前赤壁赋》以主客融合促成问题之解决,但《后赤壁赋》中,这种主客融融的幻象,却被一只自东而西的鹤所飞越和超升(“戛然长鸣,掠予舟而西也”)。再后来,主在梦中见到两位羽衣翩跹的道士,道士即鹤;与此同时,梦的虚幻本身即意味着一种超然而绝对的立场存在。正是这种立场倏然闯进了苏轼的梦境,亦使人间的一切,变得如同梦幻一般不真。最后,梦中醒来的苏轼打开门户,想要找到鹤或道士,找到那种超然而绝对的存在,但什么也没有看见(“开户视之,不见其处”)。联想到前《赋》中主客二人陶然忘我的沉睡(“不知东方之既白”),我们似亦可说,后《赋》中的苏轼恰好是从前《赋》的梦境中醒来。而这正是后《赋》在意境上较之前《赋》的递进和发展,它可以概括为一种合、分、超的叙事结构。这种一唱三叹式的戏剧化结构,正是《后赤壁赋图》的作者意匠经营的前提——我们将会发现,图像作者在对赋文作深刻理解基础上,又使图像之于赋文本身,形成了新的创造性超越,一如苏轼笔下的那只仙鹤那样。

九个场景·三个段落

回到画面,便会生出另外一个问题来:既然画中的赋文被分成九段,那么画面本身的结构呢?画面应该如何分段?

这个问题看似简单,学术界却一直是众说纷纭。归结起来,大体有以下几种看法:一、四段说:如万青力[12]; 二、七段说:如翁万戈,板仓圣哲[13];三、八段说:如林莉娜,赖毓芝[14];十段说:如王克文[15];谢柏轲和张鸣等人,则把画面分成九段[16]。相对而言, 持九段说者是少数。

与之相关的问题是,分段的逻辑是什么?一种很直接的逻辑是:赋文分段决定着画面分段;赋文分成了九段,图与文配,图自然也分成九段。与之相反的另一种思路是,因为赋本身自成一体,赋的分段是根据构图的需要而产生的,所以是图决定文。比如,图中密林之间有“踞虎豹”三个字,本身是赋文里的内容,但是被画家拿出来,单独放在构图中加以处理,变成了独立的一段。是赋决定文,抑或图决定文?这是两种截然相反的分段逻辑。那么,还有没有其他的分段逻辑?这是我想追问的。

简单地说,画面分九段较为合理。事实上,这样区分的画面,其中每一段落都形成有头有尾的环绕空间,形成美国艺术史家巴赫霍芬(Ludwig Bachhofer)早期讨论《洛神赋图》时即注意到的所谓“空间单元”(Space Cell)[17]。

在《洛神赋图》中,我们确实可以看到 ,近山、远山和树,加上河岸曲线,构成了一个封闭式的舞台效果,围绕着曹植和侍从等人的形象(图6)。

而《洛神赋图》中,曹植与侍从“一大二小”的方式,与《后赤壁赋图》第一个场景(苏轼与二客出场)极为相似。其画面的处理方式基本上就是树、山或人相环绕以形成一个单位,进而将空间区分开来。这与唐阎立本的《历代帝王图》(图7)处理人物的方式如出一辙,

图6 顾恺之《洛神赋》(北京故宫本)局部

图7 阎立本《历代帝王图》局部

图8 苏轼与二客坐于赤壁下

说明它们当属同一种图像运用的模式或惯例。显然,某种程度上,正如运用典故一样,《后赤壁赋图》沿用了六朝、隋唐绘画中的既定语言。

就此而言,将《后赤壁赋图》分成九个场景也是合理的,因为其中每个场景都由一个“空间单元”环绕着。例如第一景:一前一后两棵树;第二景:倾斜的柳树和山石环抱;第三景:两个岩石绝壁。三个场景有一个共性,那就是苏轼的形象比其他人都大出许多。许多学者已经指出了这点。如果再仔细看,第一景中,一客看着苏轼,一客仰望圆月;第二景中,妻和仆人都看着苏轼;第三景,一客看着苏轼,一客应该也是看着月亮,但是月亮在画面上难以辨识[18](图8)。三个图像的共性似乎暗示着,它们似乎出自同一个段落。

到第四景,情况有所不同,只有苏轼一个人在场,两位客不见了:他正在“摄衣而上,履巉岩,披蒙茸”。第五景中,苏轼也消失了,只剩下幽冷的树林。接下来的第六景中,我们还是看不见苏轼;可是树上的鸟巢是斜视的,暗示苏轼已经到达了山顶(“攀栖鹘之危巢”),正在山顶俯瞰山下的两个深潭(“俯冯夷之幽宫”)。这里不仅没有二客,连苏轼自己也不见了。从开始是苏轼一个人,到后来苏轼的消失,这三景也应看做是一个段落。

再来看第七个场景:就是从这个场景开始,苏轼变小了。我们看到,当鹤在空中出现时,撑船的舟子却变大了;而苏轼与二客之间,仅从形态上已没法区分。然后到了第八个场景:苏轼和两位道士一般大了。最后一景,苏轼重新变成了一个人,没有了比较。

笔者以为,这九个场景,继而可以进一步划分为三个段落;在这三个段落中,预设着画面设计者几种完全不同的眼光。

第一个段落由前三景组成:人物“一大二小”的格局不是偶然的,而是由人物之间的关系加以界定。如果说天上有一个月亮,客人看着天上的月亮,是在仰观的话,那么人间也有一个被人仰观的重要人物,那就是苏轼。第一和第三场景都出现了苏轼和月,其中二客分别看着苏轼和月亮,都采取仰观、仰望的方式;第二景,苏轼夫人和童仆同样观望着高大的苏轼背影。这样一种仰观的眼光意味着什么?如果我们注意到,传统中国社会正是以尊卑贵贱、长幼有序的儒家伦常为基础而成立的;而儒家的“五伦”,恰恰指“君臣”、“父子”、“兄弟”、“夫妇”和“朋友”,这五种基本人际关系的准则的话,那么,就不难找到问题的答案。也就是说,这里人物形象的“大”和“小”,是被画家有意刻画出来的,反映了画家所在社会的基本伦常规则。这种规则是画家作为其创作的前提而接受的,后面的分析将证明,这种前提恰恰是画家先予以呈现,后致力于超越的对象。此外,从画面的第一场景开始,我们就看到了画家对于赋文亦步亦趋的追随,其最极端的表现即画出了被人津津乐道的四条影子,但同样,这一行径除了点出时序、把赋文当作图像意义的基本限定框架之外,也把如何超越赋文、经营画面本身的意匠构造,提上了议事日程。另一方面,如果我们还记得苏轼前、后《赤壁赋》存在着意境差别的话,那么不妨说,第一个段落中的苏轼,是直接从前《赋》的场景,带着主之达观战胜客之悲观后的优越感,悠然迈入后《赋》画面的,这从苏轼那居高临下斜睨着的眼光,和二客那卑躬屈膝、不失奉迎而向上仰望的眼光,即可一目了然。图像作者正是从以上给定条件出发,与苏轼迈入画中的步伐一起,开始了其图像超越的历程。

第二段落峰回路转,情况发生了根本的变化。首先,在第四景中,苏轼变成了孤身一人向上攀登(图9)。需要把这一形象放在前一段落的语境下理解,即,苏轼在这里所摆脱的不仅是赋文中提到的“二客”,而且更是前一段落的儒家伦常规则。苏轼仿佛一位出家的孤僧, 把象征着儒家伦常规则的“二客”远远地甩在身后;而迎接他的却是第五景中一片荒寒无人的景色,以及画面中间由状如虎豹的松树和怪石围合而成的另一个“空间单元”——一座“空门”(图10)。从前一场景的孤独背影,到后一场景的“空门”,其间的佛教导向性质异常鲜明。如果说,前一个场景是观者看到的苏轼,那么,从后一个场景开始,视角就转化为苏轼眼中看到的世界——一个“无我之境”;观察主体的消失,似乎也对应着这种释家意义上的“无我”。然而,更深刻意义上的“无我”,是由下一个场景——也就是整个画面的第七景

图9 苏轼独自登山

图10 空无一人的场景

图11 “攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫”

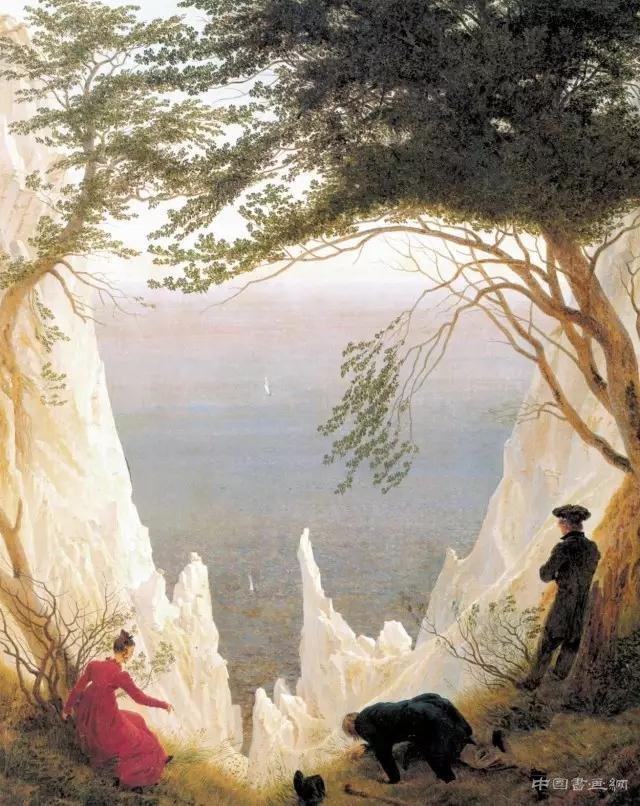

图12 弗里德里希 《吕根岛的白垩岩》1818

——所提供。这一场景中,我们先是看到了赋文所描绘的“攀栖鹘之危巢”的情节,但却是以视觉的方式:画面中,栖息着鸟的危巢已经被我们俯视了,说明那个隐形的观察主体(苏轼)已经攀到了山顶;我们甚至发现了一个独特的视角——一个居高临下往下俯瞰的视角:藉此我们看到了一大一小两个风起水涌的深潭,这是对于赋文中“俯冯夷之幽宫”的视觉阐释(图11)。这里,可以借用一张19世纪初德国浪漫主义画家弗里德里希(Caspar David Friedrich, 1774-1840)的著名油画来对照说明《后赤壁赋图》视角的独特性。《吕根岛的白垩岩》(Kreidefelsen auf Rügen, 1818)(图12)也采取一种俯视的视角,画面远景有冰川、海洋和树。颇具意味的是,我们还可以看到,画面中景有一个人正趴在山顶往下看。正如一个蕴藏着表现意图的电影镜头,以空镜注视着眼前的世界;《后赤壁赋图》提供的场景,不正是弗里德里希笔下那个人往下俯瞰的视角所见?不正是《吕根岛的白垩岩》中想致力于表现而无力表现的东西?没错,苏轼在画中所见,正是那个俯身人眼中所见的空间。画面中,往下俯瞰的视角一直延伸到深潭,深谷中的岩石和树则一直延伸到眼前;一切都让人惊恐,深感此地之不可久留。结合赋文“予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也”,我们似乎可以揣度判明苏轼所处的位置。他似乎是站在山巅之上;然而,与弗里德里希画中有所不同,眼前这个视觉化的空间,没有为观察者留下丝毫的余地:观察者仿佛毫无依凭地悬在空中。这一空间处理方式极为准确而巧妙地诠释了赋文中“凛乎其不可留”的心理体验;直接用视觉语言,将观察者俘获到画面中,体现了卓越的视觉表现力和创造性。

图13 “适有孤鹤,横江东来……掠予舟而西也

图14 “予亦就睡,梦二道士”

图15 “开户视之,不见其处”

接下来进入画面叙事的第三段落,视线又大变。第七景画面中没有出现地平线,显然是居高临下而呈斜向俯视的视角;河中有舟,一只仙鹤从空中飞过,“掠予舟而西”。在这个视线中,我们的眼睛追随着鹤的运动亦掠船而西(图13)。现在不妨回头,再来看看第二个段落中的两个场景:第一个场景呈现的是苏轼的背影;第二个场景,就变成了苏轼眼中所看到的世界。而在这里,呈现了与第二段落完全相同的视觉规律:我们先是看到了仙鹤“掠予舟而西”——此时,我们的视线是从右向左看,因而与空中仙鹤的视角一致;转换到下一个场景,也就是第八景时,需要问的是,我们从空中鸟瞰的这一视角,是不是也是空中仙鹤视线的延续?“掠予舟而西”似乎暗示,鹤的视角还会向画面外的场景延伸;那么,根据第二段落中的视觉规律,接下来的场景中,所呈现的是否亦为仙鹤的眼中所见?对此,我们下文会做详细的探讨,这里只提示一句:显然,只有一种超然、全知全能的视角,才能同时既看到床上沉睡的苏轼,又看到苏轼睡梦中的情景(图14)。第九景,地平线出现在画面的尽头,说明此景仍然预设了一种空中鸟瞰的视角;而画面中,苏轼站在门口,怅然若失地在寻找什么,但什么也没有找到(图15)。作为一旁观众的我们,其视角显然与那种超然鸟瞰着一切的视角重合。当苏轼开门张望时,他既看不到观者,也看不到仙鹤;因为观众和仙鹤的视角已经从上一景中的正对大门处,转移到了现在的侧面。这一视觉处理同样是针对赋文“开户视之,不见其处”所做的创造性阐释。显然,这一段落中发生的苏轼形象从大变小的现象,只有联系到此一段落中出现的超然视角来理解,才是合理的。如果说第一段落预设了儒家的视角,第二段落预设了释家的视角,那么现在,去二者而超然代之的,无疑是道家和仙人的逍遥神游。

以上我对《后赤壁赋图》的意境或意蕴进行了简单的讨论。然而,这种讨论是否纯属笔者的痴人说梦(一如画中的苏轼,处于同样的梦境之中)?不过,既然该画的主题本身即在处理梦与梦醒之间的关系,那么,笔者的这种自问就不是没有意义的,而恰恰是探讨这幅画之神韵的一种深具合法性的方式。因此,接下来,我们需要从历史科学的层面作进一步的探讨,致力于把梦扎根于现实之中。

(未完) 原载中山大学艺术史研究中心《艺术史研究》2013年刊总第15辑