关于蒲华、吴昌硕行书之比较分析

来源:中国书画网 作者:何 瑞 乐

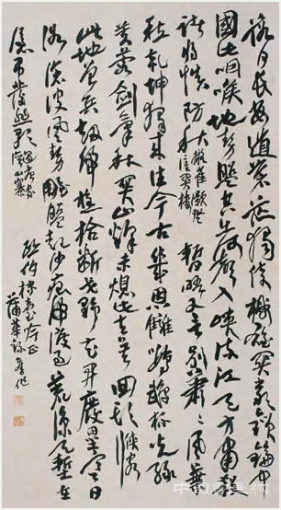

图1 蒲华行书中堂

吴昌硕与蒲华是生活中的挚友,艺术上的同道。为了更深入地理解吴昌硕的书法渊源与风格特征,我们从另外一种角度出发,把蒲、吴的行书墨迹及二人的书学观念作比较分析,以期得到新的感受与认识。

笔者认为,任伯年对吴昌硕的影响主要体现在艺术思想方面,在创作上,吴昌硕并没有直接取法任伯年。而蒲华的艺术对吴昌硕影响则体现在观念、创作、绘画、书法诸多方面,蒲与吴的艺术在美学风格上极为相似。甚至可以说,没有蒲华的影响,吴昌硕不可能达到那样的艺术高度。姜寿田说“蒲华的创作既是对何绍基的拓化,也是对沈曾植、康有为、吴昌硕的前示。”

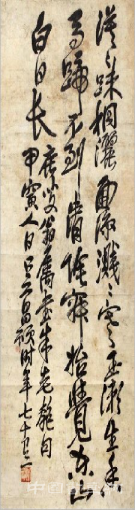

图2 吴昌硕行书条幅

对蒲华、吴昌硕书学观念的分析

因为蒲华与吴昌硕,本质上都不是理智型的学者,而是情绪型的艺术家,所以,他们的书学观念并无系统,而是散落在其平素言行中的吉光片羽。根据蒋炜的研究,在书学观念上,“蒲华喜欢率真、奔放、有力度、有继承的书法。力避俗,不怕丑。”笔者在前文中把吴昌硕的书学观念提炼为注重气势,以气取胜,重视传统,力追古拙。

秦祖永《桐荫复志》中记载:“杨士猷天性高厚,言必称其老师。近寓醉灵轩中,每当风雨之夕,剪烛论画,未尝不唏嘘往复,称念旧事。曰:‘……犹忆髫龄受业作英,问所愿学,’先生笑曰:‘吾老矣,手唏心惫,持此欺世人耳,孺子焉能自弃如此!’乃课士猷于室,日夜令习楷书,士猷大窘,曰:‘吾愿学画者,非书法也。习此何为?’作英曰:‘古人工书者无不善画,而画者或不工书。雅俗之判,由此分焉。唐六如下笔胜人,只以唐生胸中有数千卷书耳。汝不读书而习字,抑已次矣。”从这则故事中可见蒲华重书法胜于绘画,而重读书又胜于书法。这种观念与前文提到的吴昌硕重视读书养气不谋而合。就是说,在吴与蒲的观念中,书画家首先应该是“读书破万卷”的文化人。

蒲华与吴昌硕都是诗书画印四绝型的文人艺术家,他们的画都讲究书法的用笔,“以书入画”、“以作书之法作画”是吴昌硕、蒲华绘画最重要的特色。“蒲华每告人,我书家画也。”吴昌硕也认为自己生平得力之处在于能以作书之法作画。他们的书法又常常体现出一种画意,可谓“以画入书”,书与画相辅相成,吴昌硕说“草书作葡萄,笔动走蛟龙”, “离奇作画偏爱我,谓是篆籀非丹青”。在《李晴江画册、笙伯嘱题》中说得更明确:“直从书法演画法,绝艺未敢读其余。”在《挽芍丐》 中说:“画与篆法可合并,深思力索一意唯孤行。”

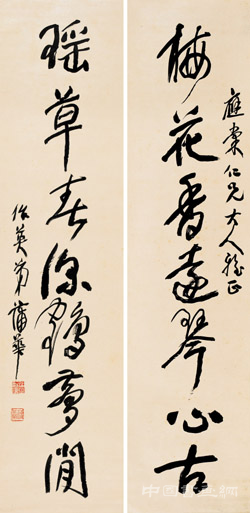

图3 蒲华行书对联

对蒲华、吴昌硕行书墨迹的分析

吴昌硕的早期行草受帖学影响,笔致精美,风格清秀。他初学王铎,又学欧阳询、米芾,受黄山谷影响也很明显,其左低右高、中宫收紧、四面辐射的结体,当是受黄庭坚影响。四十岁左右逐渐掺入篆书笔意,朴茂雄健,一变先前的清秀精美。七八十岁以后则篆、隶、楷、行、草各种笔法熔于一炉,雄浑苍劲、恣肆老辣,自家风貌臻于成熟。

蒲华“学书于素颠”、“自谓效吕洞宾、白玉蟾笔意”,且多次临写过草书《十七帖》、颜真卿《争座位帖》,76岁时(1907年)作草书跋张旭《率意帖》云:“学大草书,仿阁帖而寝馈旭素,则必有所得。然素师帖多,如圣母帖、自叙帖、小千字文、大千字文、草心经、秋兴八首,毋虑十余种;而张长史帖少,阁帖中略略有之。此率意帖,亦世所罕见,字则数行,可知草圣之为草圣也耶?观摩者须作举头天外之想,扑去俗尘三斗。光绪丁未伏日,蒲华跋。”从这段跋中可看出蒲华对张旭草书的极力推崇,认为其可“去俗尘三斗”,让人“作举头天外之想”。

可见在行草书取法渊源方面,蒲华与吴昌硕有所不同,蒲华似乎更偏爱草书,吴昌硕则行书比重较大,蒲华学帖时间较长,吴昌硕则由帖转碑。

笔者通过对蒲、吴二人行书墨迹的对比,发现吴昌硕的某些行书作品从笔法特征到整体风格都与蒲华非常相似,图2是吴昌硕72岁时所作行书,运笔、结体、意趣都酷似蒲华(图1)。其用笔的苍劲、结体的连绵、风格的朴厚凝重,体现出二人相近的审美趣味。如果不看落款,还会误以为是出自一人之手。仔细分析还是有所区别的,蒲字呈横势、吴字呈纵势,蒲的草书多于吴。但这两幅作品仍不失为吴昌硕行书受到蒲华影响的明显佐证。

《上海逸事大观》有一则关于蒲华的记述:“蒲华,字作英。前十年以书画鸣于沪上,而尤擅狂草,时人称为假名士。所作之字,率而涂鸦,骤观之,几令莫辨。当时有人作一诗讽之云:‘春蛇秋蚓太模糊,绝似茅山道士符。挂壁不徒能吓鬼,教人吓得骨都酥’”。用“春蛇秋蚓”四字形容蒲华的行书较为贴切,具有动感和活力,表现出蒲华行书的生动气象。其书线条环绕曲折,真有些像盘曲缠绕的秋蚓,其拖笔末端尖利,也很像蛇尾状。蒲华本人也曾在所画册页上题诗:“那将春蚓笔,画作风中柳。”又写过唐太宗评价南朝梁书法家萧子云的一副对联:“行行如纡春蚓,字字若绾秋蛇。”可见“春蛇秋蚓”也是他所追求的一种审美意象。

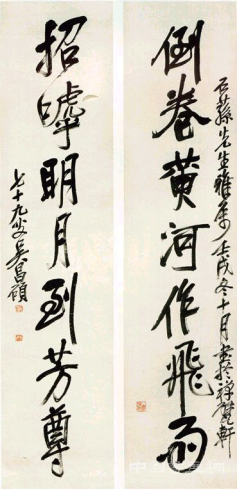

图4 吴昌硕行书对联

蒲华、吴昌硕行书的同与异

蒲华与吴昌硕生活的年代,正是中国书法史上碑学鼎盛、帖学式微的时代。书法家们偏重北碑,并呈现出一种崇尚随意、真率的审美取向。碑派书法观念直接影响到他们的书法创作,他们的书法碑帖兼容,作品兼有帖学的流畅和碑学的凝重,他们的书作,是中国晚清书法变迁的一个缩影,其书法的意义不仅在于表现了艺术家的鲜明个性,更折射出一个时代的书学取向。蒲、吴二人生活在大致相同的历史环境中,在审美方面,他们有一个共同点:不求俗媚而追求丑怪的味道。

吴、蒲二人都是四绝型的画家,他们都是“以书入画”的践行者,他们的书法中都体现出某种画意,亦可归为“画家书法”。画家书法有着单纯书法家所不具备的审美特质,在用墨、结体、章法(空间构成)方面有着得天独厚的优势,比单纯书家更为自由,更多奇趣。

另外,蒲、吴二人生活在同一地域,受到同种地域文化的陶冶,他们的书法艺术都是海派书法的重要成果。

图5 吴昌硕行书对联

我们分别选取蒲华与吴昌硕的行书对联(图3与图4)作对比,则可看出二人的明显不同。蒲华盘曲阴柔,昌硕拙硬刚强,蒲华飘逸,昌硕雄肆。蒲华的字入笔、收笔处时见尖峭之笔(如“梅”“琴”“鹤”三字),昌硕的入笔、收笔处则含蓄内敛,绝少尖峭。蒲、吴二人取势的方法截然不同,蒲于险绝中求平正,吴于平正中见险绝。

图6 吴昌硕行书

吴昌硕由帖入碑,走碑版一路,强调厚、重、拙、硬,形成朴野老辣的风格。而吴的艺术风格并不适合蒲华飘逸豪迈的性格,他中年之后多作行草,帖学书法的抒情性得以更好的表现。在碑学盛行的年代,蒲华传承着帖学的精髓,形成流转圆劲的艺术风貌,亦属难能可贵。姜寿田先生以“圆融”二字评蒲华书法,认为“蒲华的碑学观念和创作是独特的,这种独特性使他能够跳出碑帖二元对立的狭隘观念桎梏,而走向圆融。圆融成全了蒲华,也成全了晚清碑学。”总而言之,蒲华以豪迈飘逸见长,而吴昌硕则以郁勃纵横取胜,他们曾经在艺术上互有影响,但最终以各自的独特风格屹立于艺林。