重气势,追古拙——吴昌硕书学观念探析

来源:中国书画网 作者:何瑞乐

艺术创作是在某种艺术观念支配下的艺术实践活动,因此,我们要理解吴昌硕的书法艺术,就不能离开他的书学观念。读吴昌硕论书、论画、论诗、论印的语句,我们会强烈地感受到他的审美取向和艺术抱负。他的创作非常注重“气”的运用,可谓是“以气取胜”;他在继承传统上下了很大的功夫,力追“古拙”之气,又很重视向当世名家(大名家和小名家)学习,在开拓创新上又有超乎常人的胆量和勇气。

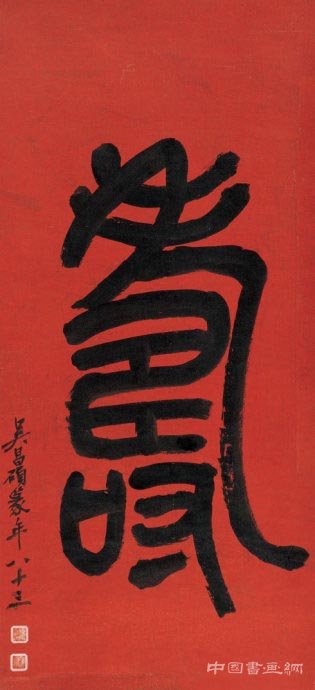

注重气势,以“气”取胜

吴昌硕在《为诺上人画荷赋长句》诗中写道:“墨荷点破秋冥冥,苦铁画气不画形。”在《沈公周书来索画梅》诗中题书: “梦痕诗人养浩气,道我笔气齐幽燕.”在作《得苔纸醉后画梅》时题书:“三年学画梅,颇具吃墨量。醉来气益粗,吐向苔纸上。浪贻观者笑,酒与花同酿。法拟草圣传,气夺天池放”。 在《勖仲熊》诗中写道:“我画非所长,而颇知画理,使笔撑搓粉,饮墨吐畏垒,山是古时山,水是古时水,山水饶精神,画岂在貌似。读书最上乘,养气亦有以。气充可意造,学力久相倚。荆关董巨流,其气乃不死。”苏东坡有诗曰“论画以形似,见与儿童邻”。吴昌硕论艺也不重形似,而是十分强调“气”,他的绘画、诗歌、篆刻都以气势取胜,书法也不例外。他的画是“画气不画形”、“醉来气亦粗,吐向纸苔上”,他的书也是重气胜于重形。吴昌硕的作品,总给人以一气呵成之感。并且他提倡读书养气,认为荆浩、关仝、董源、巨然,这些画坛先贤的作品有“不死之气”,是“学力久相倚”所致。

“气”是中国美学史中的重要范畴,是“指在艺术创作中艺术生命的活力或艺术家的审美气质。” 曹丕指出:“文以气为主。气之清浊有体,不可力强而致。”孟子曰“我善养吾浩然之气”,他认为浩然之气是充满在天地之间,一种十分浩大、十分刚强的气。这种气是用正义和道德日积月累形成的,如果没有正义和道德存储其中,它也就消退无力了。这种气,是凝聚了正义和道德从人的自身中产生出来的。彭吉象说:“物质的气被精神化、生命化,这可以说是中国气论的本质特征。‘气’在中国传统文化中占有十分重要的地位,不但中医讲‘气’,气功讲‘气’,戏曲表演讲‘气’,绘画书法也要首先运‘气’。中国传统美学用‘气’来说明美与和谐。一方面,中国美学十分重视养气,主张艺术家要不断提高自己的道德修养与学识水平,‘气’是对艺术家生理、心理因素与创造能力的总的概括;另一方面,又要求将艺术家主观之‘气’与客观宇宙之‘气’结合起来,使气成为艺术作品内在精神与艺术生命的标志。”

基于上述认识,我们再来讨论吴昌硕所一再强调的“气”。作为深受中国传统文化滋养的一代大师,吴昌硕深谙中国美学之精神。他出身秀才,有着传统文人兼济天下的情怀。吴昌硕二十二岁时考中秀才,此后以充任小吏或幕僚为生约三十余年。在清末民初那风起云涌的时代,吴昌硕忧国忧民,有着强烈的入世情怀。林树中在《吴昌硕年谱》中说:“先生感念时局,益托于歌诗,以抒悲愤。性故淡退,穷达得丧从不措意,独其忧国危疑耿耿之意,虽老矣犹无能一日以释也。”作为忧国忧民、以天下为己任的传统文人,吴昌硕心中的郁勃纵横之气借助艺术作品表现了出来。 陈健毛说“他的气不再是文人们怀才不遇的牢骚之气,也不是士大夫隐逸山林的幽渺之气,而是时代和社会的、大众和民族的情感意气,他那雄强大气的绘画中蕴涵着其时整个中华民族的精神风貌”。钱君匋说吴昌硕的气“不仅是艺术家个人的气质,也还包括民族气质、时代气息”。吴昌硕曾说:“骨鲠在喉总以一吐为快。作诗可以泄吐我胸中的郁勃不平之气,正是一桩大快事,何苦之有?”他身上那种磊落郁勃之气是其艺术创作的不竭的源泉,他的诗书画印四艺中,“气”一以贯之:“此四者浑然一体而又各有千秋。构成四者的基础则是气。”

重视传统,力追“古拙”

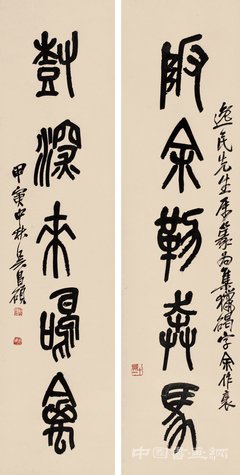

1913年,西泠印社正式成立,公推吴昌硕为社长。吴昌硕为印社撰联曰:“印讵无源?读书坐风雨晦明,数布衣曾开浙派;社何敢长,识字仅鼎彝瓴甓,一耕夫来自田间。”这副联表现出吴昌硕的谦逊,他夫子自道曰“一耕夫来自田间”, 毫不隐晦他的来历,谦逊中又隐含着自信与艺术抱负,“数布衣”都能“曾开浙派”,“一耕夫”难道不能在艺术上有大作为吗?这副联也从侧面折射出他的好古,鼎、彝、瓴、甓皆是古器物,都是他所爱好的东西。

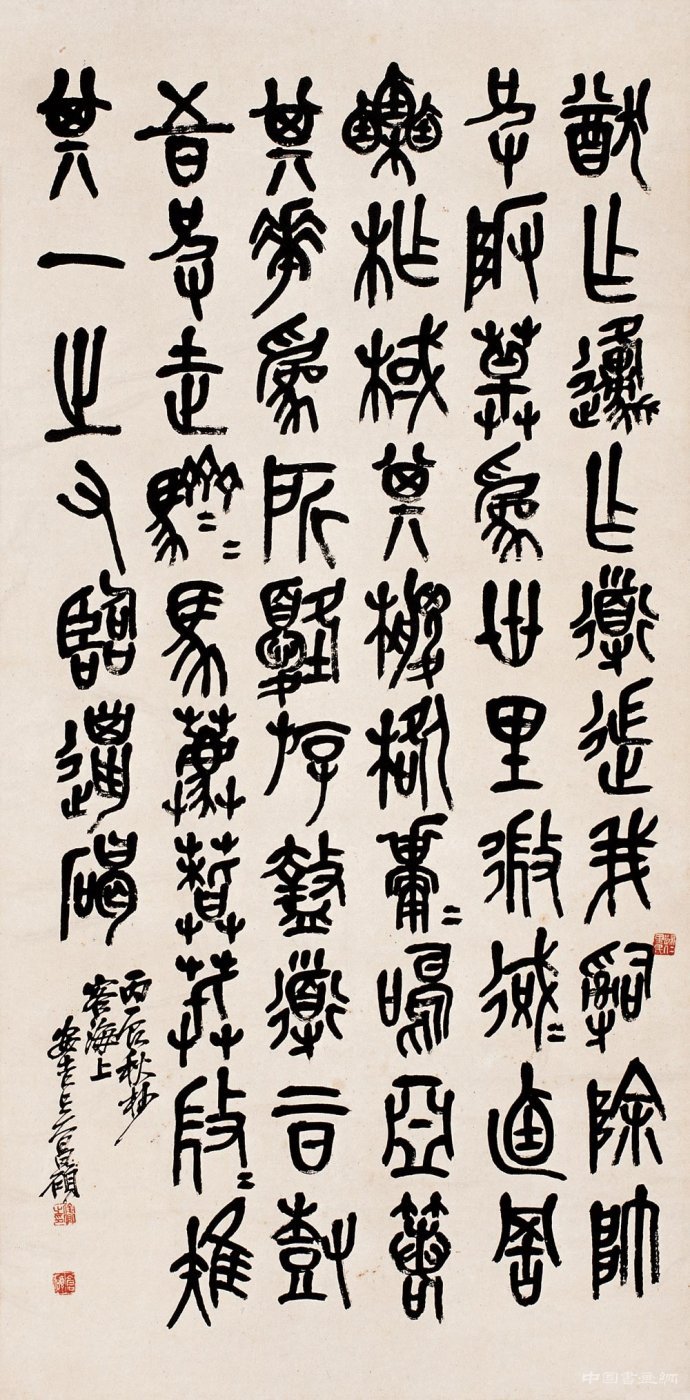

吴昌硕曾两次为美国波士顿博物馆题匾,一次题的是“与古为徒”,另一次题的是“好古之心,中外一致”。两次题词内容都强调“古”,这与题匾的对象是博物馆有关,也反映出吴昌硕确实“好古”,他“好古”好到什么程度呢?他诗中称“自我作古空群雄”,又说“曾读百汉碑,曾抱十石鼓。纵入今人眼,输却万万古。”他临汉碑、临石鼓文下了很大的力气,但自认为即使能入今人的眼睛,与古人相比则“输却万万古”——可见其好古之深,尚古之切。他说“石鼓文辞既深,典出入《雅》《颂》,而书法淳质,是史籀迹,其为宣王田猎之语可。”在这里他用“淳质”二字形容石鼓文的书法。他在诗中写道“卅年学书欠古拙,遁

入猎碣成珷玞。”可见他追求“古拙”之美。他在赞美《爨宝子碑》的诗中写道:“晋承汉之后,变隶为楷年。元魏继其绪,字学此嫡传。世所贵钟王,余窃滋惑焉。此乃敦朴拙,彼何柔且妍?……学者视兹石,庶几悟真筌。”(爨宝子碑)对于世人学书以钟王为贵的现象,他产生了疑惑,他直率的说出“此(《爨宝子碑》)乃敦朴拙,彼(钟王)何柔且妍?”他的这种观点与其所处时代的碑学大兴不无关系,但“敦朴拙”三字活脱脱地表达出他的审美取向。

他又说“予学篆好临石鼓,数十载从事于此,一日有一日之境界,唯其中古茂雄秀气息,未能窥其一二。”他数十载临摹石鼓文, “一日有一日之境界”,可谓是书艺精进,但他认为自己所追求的“古茂雄秀”的气息尚未得到。“淳质”、“古拙”、“敦朴拙”、“古茂雄秀”,这些词汇反映出他的一种审美取向,即是说,较之于阴柔、妍丽、精巧,他更倾心于阳刚、朴茂、雄浑之美。研究吴昌硕的书法,我们不能忽视他的审美取向,笔者以为,正是他的这种审美取向推动了他古朴、老辣、雄强、刚健书学风格的最终形成,进而在书史上占据了重要的地位。

这里需要说明一点:吴昌硕并不满足于在唐宋以降的艺术格局中盘桓,他学石鼓、学封泥、学砖瓦之刻,直追三代的“太古”之气。他与赵之谦、沈曾植的不同之处,关键在于其“上古为宗的独特艺术心态”。陈振濂先生说:“在众多的北碑既定格局中拈出‘太古’,是吴昌硕的一大贡献,而在日趋靡弱的媚美风气中拈出丑怪,是他的另一惊人之笔。”用“太古”、“丑怪”形容吴昌硕的审美趣味,当大抵不谬。

借鉴时人,广参博涉

“海纳百川有容乃大”(林则徐语),成大师者必有大胸怀,若无大胸怀,难登高境界。吴昌硕在漫长的艺术生涯中一向虚怀若谷,广采博收,他师古而不泥古,厚古而不薄今,只要适合于自己的审美趣味,就加以吸收。除了向古代的徐渭、八大山人、石涛等大家学习之外,吴昌硕还虚心向与其同时代的大名家、小名家,甚至非名家学习借鉴。他的绘画题款中经常提到司马绣谷、张孟皋、蒙泉外史、让翁、范湖、十三峰草堂、孙雪居、陈古白、百福老人等,这些人均曾令吴昌硕关注甚至一生倾倒(当然主要是就绘画而言)。

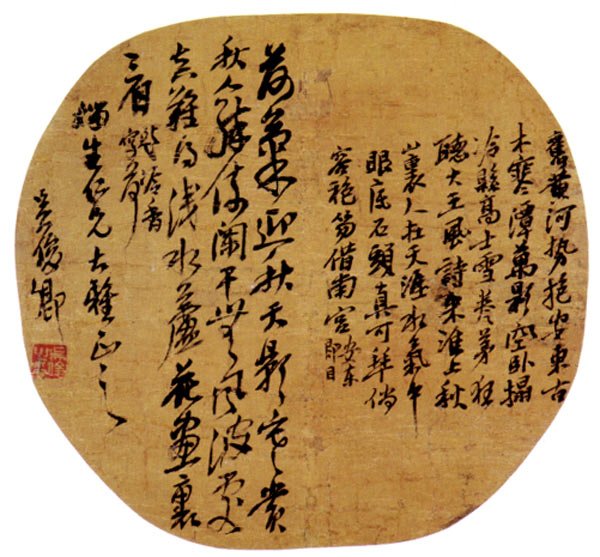

在书法上他也向不少前辈、时人学习、借鉴。他在《乾嘉诸老手札书后》诗中称:“乾嘉老辈善笔札,书法出入苏黄间。奉手未及见交谊,我以一尺飘馋涎。”从中可见他对诸前辈手札书法的喜爱、崇拜之情。赵之谦(1829-1884)比吴昌硕年长15岁,吴昌硕曾称赞过赵的书法:“朱书千余言,霞光耀人目。狂草如张颠,可当格言读。”“撝叔先生手札,书法奇,文气超,近时学者不敢望其肩背。”可见他对赵之谦书法十分推崇。吴昌硕学习魏碑以圆笔为之,得方圆兼备之态并参以行草之笔,这种现象应是受赵之谦的影响。

他对吴让之等人的书法也是赏识有加,他说:“猎碣临模,取神不易,近唯让老(吴让之)、濠叟(杨沂孙)最得上乘禅,其运笔能虚实兼到耳”。皋文(张惠言)先生篆书得力于猎碣,观其得意之作,果能虚实兼到。继其美者唯子山让翁、郘亭濠叟而已”他八十四岁时还说:“让翁书画下笔谨严,风韵之古隽者不可度,盖有守而不泥其迹,能自放而不逾其矩。……余尝语人学完白不若取径于让翁,职是故也。余癖斯者亦既有年,不究派别,不计工拙,略知其趣,稍穷其变……”应当说吴让之、杨沂孙、张惠言的书法对其不无影响,但我们难以一一指出。笔者通过比较作品,认为吴昌硕的书法受蒲华影响较大,特别是行草书方面。

锐意创新,超越自我

吴昌硕的书法,在广泛深入地学习古人、时人的基础上进行“扬弃”,并不断地否定自我、超越自我,大胆创新,最终形成独特的个人风格。吴昌硕论诗曰“淘汰熟点,走入生辣一路”。这话反映出他避熟就生,力求创新的艺术思想。他认为艺术应当出于自己的胸臆,“模仿堕垢尘”,“即使能似之,已落古人后”。他强调“出己意”和“自我作古”。

他论画有如下的语句:“自我作古空群雄”、“小技拾人者则易,创造者则难。(《吴昌硕、赵子云合册》)”、“画之所贵贵存我(《缶庐别存》)”、“画当出己意(《缶庐别存》)”“古人为宾我为主”。强调创造、强调自我是他重要的艺术主张,绘画如此,书法亦然。

他说“今人但侈摹古昔,古昔以上谁所宗?诗文书画有真意,贵能深造求其通。刻画金石岂小道,谁得鄙薄嗤雕虫?嗟予学术百无就,古人时效他山攻。蚍蜉岂敢撼大树?要知道艺无终穷。”“膺古之病不可药,纷纷陈邓追遗踪。摩挲朝夕若有得,陈邓外古仍无功。天下几人学秦汉?但索形似成疲癃。我性疏阔类野鹤,不受拘束雕镌中。”这两首诗虽然都是谈刻印的,强调篆刻创作要出古入新,但这又何尝不是他书法创作的观念呢?他晚期具有强烈个人风格的书法作品不正是这种书学观念的佐证吗!

“出己意”不仅是他自己的创作主张,对后辈学生也这样要求。他在《题个簃印存》中说“老学师何补,英年悟最宜。”注重让学生自悟。这里需要说明一点:吴昌硕所强调的创新是以继承传统为前提的,没有继承也就无所谓创新。对于过早重己意而轻传统的学生,他真诚、热情地提出劝诫“只恐荆棘丛中行太速,一跌须防堕深谷,寿兮寿兮愁尔独。”从中我们可以看出他对传承与创新关系的辩证认识。(作者:何瑞乐)