邱石冥:白石门客 我行我道

来源:中国书画网 作者: 何瑞乐

邱石冥先生是二十世纪中国画坛上值得回味的人物。他是颇有影响的传统型花鸟画家,也是终生从事教育事业的美术教育家。他留存于世的作品,虽然没有像蒋兆和《流民图》式的惊世大作,然而,他笔下的花花草草仍然不可等闲视之,若仔细品读则会发现他的花鸟画笔精墨妙,古意盎然,深得中国传统文人画精神。作为教育家,他从京华美专到西北美专(西安美院前身)到内蒙古师院,辗转驱驰,培桃育李,不遗余力。

邱石冥,原名树滋,又名时鸣,后改名稚,字孺子,号石冥山人、寂园、白沙。光绪二十四年(1898年)二月初一出身于贵州省石阡县白沙镇。1919年毕业于贵阳省立模范中学后,1920年考入北平美术专科学校,从蔡元培、姚茫父、王梦白、陈师曾、齐白石等先生治学学画。1925年邱石冥与同学谌亚逵等六人共同创办了京华美术专科学校,他曾担任国画系主任、教务长、校长等职务。1951年被派往西北美专任美术史教授,1958年调到内蒙古师范学院任国画教授,直至1970年3月在呼和浩特辞世,享年72岁。

文人情趣 写意精神

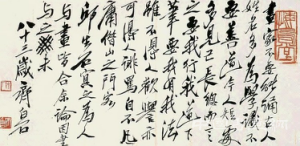

作为20世纪的一位花鸟画家,邱石冥的作品具有鲜明的时代特点和独特的民族风格,并且他深谙中国传统文人画精神,“具有扎实的写生基础和深厚的传统功力”[1](100)。他的画造型严谨,笔精墨妙,具有中国画中独特的文人情趣和写意精神。姚茫父在介绍他的早期作品时曾说:“石冥画兼有师曾、梦白之风,往往与余合作,识者莫不赞赏。”①齐白石曾给邱石冥题词:“画家不要能诵古人姓名多为学识,不要善今人短处多见己长。总而言之要我行我道,下笔要有我法,虽不得人欢誉,亦可得人诽骂,自不凡庸,借山之门客邱生石冥之为人与画,皆合余论,因书与之。”(见图)由此我们可以看出他受到了陈师曾、王梦白、齐白石的影响。从他早年的作品中尤其可以看出王梦白“兼工带写”作风的影子。

齐白石为邱石冥题字

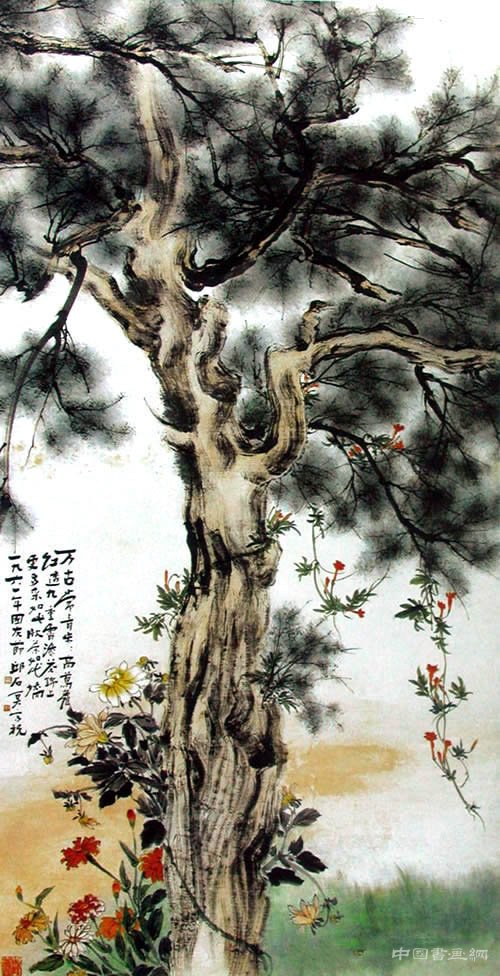

他早年绘画题材广泛,花卉、蔬果、鸟虫、走兽、山水无不涉猎,且以画月季花闻名,后来则以花卉蔬果为主。他重视传统,重视写生,“外师造化,中的心源”,善于表现自己对自然物象的独特感受。从他的早期作品《岁寒图》中我们可看到,作品构图密处不挤,疏处不空,布叶疏朗有致,枝与叶、叶与叶的关系交代清楚,阴阳向背各得其所;骨法用笔,提按起落,十分讲究;用色艳而不俗,用墨浓淡相宜,墨与色在他的画中达到高度的和谐统一。水仙、月季、梅花穿插于山石中,尺幅间清气纵横,气韵生动。他尤其擅长画扇面小品,扇面是中国书画中一种独特的艺术样式,形制虽小,表现内容却极其丰富,他的扇面小品设色淡雅,笔墨灵动,耐人寻味。1949年后,由于政治环境对艺术的深刻影响,邱石冥也不可避免地以花鸟画的形式创作了很多祝颂抒情的作品,如《百花齐放》、《万古长青》、《南瓜图》、《农菜图》等,然而难能可贵的是,这类作品虽然含有一定的时代特征和政治色彩,但却没有降低其艺术品位。与其早期作品相比,在艺术上笔墨更为放纵,风格趋于纯朴。陈晗晟教授说“邱石冥的艺术不是天上的‘高逸超妙’而是地上的质朴纯真。”笔者以为,如果从美学风格去看,其早期作品应该是“高妙超逸”的,后期作品主要体现为“质朴淳真”,这种变化在一定程度上当是社会、政治的影响。当然,花鸟画与社会政治的关系远没有人物画那样密切,但对于邱石冥而言,时代变迁与政治运动对他的艺术题材的选择,产生了一定影响,但他绘画中最具生命力的文人情趣与写意精神却一以贯之。

邱石冥 万古长青

在20世纪30、40年代的北京画坛,邱石冥与姚茫父、齐白石、吴镜汀、王雪涛、汪慎生、周怀民等画家多有交游,他们常常同台共墨,切磋技艺。由于诗书画印是传统文人画的必备要素,因此他们常常在画上题诗,且相互赠诗。姚茫父赠给邱石冥的诗是:“徐杨陈死成荒落,旷代乡邦几画才。喜见石阡邱孺子,好从垒土起层台。”②诗中把邱石冥与明代画家徐渭、杨文聪作比,足见其对邱的器重与期望。邱石冥与齐白石合作的《向日葵》,齐白石题道:“著苗布叶高成丈,满院春风别有春。暑期渐消寒气作,看君惆怅对黄昏。”③看似在描摹物象,实则是以物喻人,别有寄托,流露出旧文人式的消极情调。这种在画上题诗的习惯,邱石冥坚持了一生,在后来创作于西安及呼和浩特的作品中,他也往往以题画诗寄托情思。

邱石冥在《万古长青》一画中题道:“万古长青步步高,万花红透九重霄。添花锦上更多采(彩),如此欣荣如此娇。”诗作反应出画家对祖国的赞美与祝福。在《农菜图》中,他题道:“肥菜一畦初长成,山中珍味更难寻。画时已觉香入馔,解馋应当谢农民。”④此诗表现出画家对劳动及劳动人民的歌颂。这种赞美祖国,歌颂劳动的诗作、画作,反映出特定时代中画家的意识形态,也反映出画家的一脉诗情。可以说,诗是绘画作品中体现文人情趣的一种重要方式,没有诗意的画家不可能画出有文人情趣的作品。

胡适、邱石冥合作扇面

当然,这种诗情诗意不仅反映在作品中,也体现在日常生活中,可以说是“生活艺术化”。邱石冥的日常生活是艺术化的,他的寓所里挂着齐白石老人手书的横批“寂园”,寂园中嬉闹撕咬的老鼠常常会成为他绘画的表现对象。在内蒙古师院执教时,他把学校分给的一块地种了各种各样的花(别的教师是用来种瓜菜的),并在地埂上立一牌子写道:“《白沙花圃》,别人务实我务虚,勿言种花无所需。我为人人饱眼福,千朵万朵压枝低。”⑤单是这超凡脱俗的一腔诗意,一种诗意的生活态度,就足以让今世的许多画家望尘莫及,也足以使其绘画具备浓郁的诗性品格,文人情趣。

中国艺术历来讲求写意性,有论者指出“写意精神是中国画最重要的民族审美品格,是中国画的精髓,是中国艺术的本色。”⑥形式上的“求写”与内容上的“有意”是写意画的基本要求。“写”,简而言之即是书写性,与“画”相对立,这种对书写性的追求当是美术史上书法对绘画发生影响的结果。 “意”则是创作主体思想情感的流露,即通过画面中的笔墨形色传达出画家的思想感情及人格修养。毫无疑问,作为传统派花鸟画家的邱石冥是下功夫 练 过书法的,从其绘画作品的题款看来,他的书法笔力遒健,颇具金石气。他擅长隶书,有时也有金农漆书的影子(这大概是受老师齐白石的影响,齐白石早年也常以金农体题画),落款的“石冥山人”其“山人”二字有时有八大山人签名的笔 意。

有论者曾以八字形容中国绘画:“以书为骨,以诗为魂”,笔者对此很赞同,邱石冥先生的书法为他的绘画提供了扎实的线条基础,可以说刚健苍劲的书法是他绘画风格得以形成的骨骼,他绘画中用墨用色所体现出的沉着痛快的书写特性,也当得益于此,加之文人情思的运用,使得他的画具有很强的写意精神。在21世纪的今天,“写意花鸟画呈现出越来越强的写实性、制作性和构成意识”,⑦大尺幅、满构图、着力于作品构成和繁琐技巧的作品在日益增多,传统的写意花鸟遭受冷遇,在这种情势下,邱石冥作品中的写意精神是应当重新提倡并引起重视的。“写意精神是决不可丢弃的民族精髓。”⑧

邱石冥 扇面作品

投身教育 不遗余力

邱石冥先生是京华美专的创始人之一,早年曾任北京大学艺术学院讲师,北京艺专教授,北京古物陈列所国画研究室导师,1951年以后任西北美专教授,内蒙古师范学院教授。著有《中国美术史讲义》、《勾勒讲义》等。任京华美专校长时,他即聘齐白石到校教课,此后数十年辗转驱驰,但始终没有离开美术教育事业。晚年在内蒙古师院执教,是内蒙古师院艺术系中国画教学的奠基人,也是内蒙古美术教育的拓荒者之一。作为美术教育家的邱石冥是不随时流而特立独行的。

我们要了解邱石冥的美术教育思想,还需先了解邱石冥的绘画理论。邱石冥明确地反对中西画结合,也明确地反对徐悲鸿“以素描为基础”的原则。他认为:“中西画各有特长,其着重点不同,工具各异,因此画法之趋向,亦复相反。······要之,世界画法,仅此两大趋向,分途扬鑣,各极其妙。此外则为综合之趋向,但能兼二者之法,而不能至其极。熊掌与鱼,兼之则有损纯味矣。”(1947年《论国画“新旧”之争》)⑨

“邱石冥的理论主要认为,中西绘画‘各极其妙’,兼之则‘不能至其极’而且‘有损纯味’”。[2]邱石冥的这种说法与潘天寿“中西绘画,要拉开距离”的理论,其核心观点是一致的,即中国画要有纯中国画的风韵,避免与西化混交。

程旭光教授在《回忆邱石冥先生》一文中说“他(邱石冥)反对基础造型课全盘西化的倾向,主张中国画基础训练要从内在结构入手,采取记忆造型的方式。由于六十年代苏联教学模式的影响,先生的这一主张在基础训练中一直未能实现。” “他要求学充分理解并掌握中国画的造型特点,要‘成竹在胸’,‘下笔直取’,‘不可不似,不求形似’,‘要以不似之似为真似’。极力主张要对所描绘对象‘烂熟于心,而后发于笔端’。将‘师古人之心, 不师古人之迹’的格言题在课徒稿上让学生反复领会。”[3]很显然,这“似与不似”的理论是受了乃师齐白石的影响。

邱石冥 扇面作品

在徐氏(悲鸿)教学体系笼罩中国美术教育六十余年之后的今天,我们重新反思绘画教学的方法问题,似乎觉得邱石冥的教学理念也颇有道理。对国画教学而言,以素描、色彩为主的西方绘画的教学体系,从一开始就抹杀了对创作者笔墨能力的培育,而中国写意绘画的精神正是蕴藏在笔墨之中。我们常常看到,活跃于当今画坛的一些“以素描为基础”的国画家(恕不列举姓名),他们的画常常给人的感觉是用中国的笔墨和宣纸画就的西方素描,造型的西化,笔墨的粗疏,使其无论放置于中国还是西方的艺术语境中,都不能显示出较高的艺术品格。这种“中西融合”的探索,其功过成败,尚待历史定论。不过,许多作品中国味道大大减弱,中国气派荡然无存,这是毋庸置疑的,用邱石冥先生的理论说确实是“有损纯味”了。

陈传席先生曾指出:“徐悲鸿一生提倡‘写实’,提倡‘素描是一切造型艺术之基础’,并严格地要求他的学生必须如此,但他最欣赏的画家齐白石、傅抱石、黄宾虹、张大千等等,却恰恰不会画素描,也不是以写实为特征。”⑩这段话恰好从反面说明一点:素描并不是一切造型艺术的基础,或者,至少可以说“以素描为基础”的原则在国画专业的训练中并不完全适用。中国历来的国画大师,吴道子、徐渭、八大、石涛、任伯年、吴昌硕,他们何曾学过素描,更谈不上“以素描为基础”了。

在这里,我们不禁要思考一个问题:具有悠久历史的中国画艺术,它真正的基础是什么?仅仅是写实能力吗?我们一般认为绘画是造型艺术,但对于中国画而言,这种归类似乎有显简单化。中国画不光是造型艺术,正如刘曦林先生所言 “它(中国画)和书法、诗文、篆刻有着内在联系,又共同构成了诗、书、画、印合一的形式格局,成为并非纯粹绘画的综合艺术。”[4]既然是一种综合艺术,我们的国画教学就不能单从造型训练入手,更不能单从西画的造型方法入手。

依邱石冥先生的观点,要保持纯味的中国画,则要用中国式的训练方法:结构入手,记忆造型,下笔直取等等。

另外,在教学上邱石冥是一位技法与理论兼擅的老师,他不仅为学生亲自示范,讲授绘画技巧,而且注重讲授绘画理论。他“是石涛艺术思想的忠实崇拜者”。 “一九六四年上半年,先生系统地开始讲授《石涛画语录》,‘一画’、‘了法’、‘变化’三章是重点”。他还为学生诗社的成员辅导旧体诗创作,炼字炼句,在学生心中“撒下对形式美探索的种子”。——这正是中国画的文化基础所在,邱先生对此是身体力行的。

余论

随着岁月的推移,如今画坛上知道邱石冥的人并不太多,但他的绘画作品、绘画理论、教育思想却越来越呈现出独特而不朽的价值。作为传统派的花鸟画家,在当时看来,他的观点似乎是保守而落伍的,他用实践坚守者传统的国画美学,表现出顽强的笔墨意识。他倔强的坚守对于弘扬中国传统艺术精神是非常有益的。因此,在中国艺术早已呈多元局势的今天,我们回顾他的艺术思想,仍会得到许多启示。另外,笔者发现,活跃于当今画坛的不少大家、名家,如王学仲、刘大为、张峻德等等,他们在书写艺术履历时总会写上“曾师事于邱石冥”的字样。是的,邱石冥对美术教育事业的贡献是不容忘却的,他投身教育,辗转驱驰,忍辱负重,鞠躬尽瘁。另人遗憾的是,齐白石赠诗中“看君惆怅对黄昏”一句竟成为邱先生晚年生活的写照,他独居“寂园”,无人照料,文革中又被遣入牛棚,饱受折磨,1970年与世长辞,其作品及文稿散失殆尽——致使我们不能看到他的作品全貌,他的绘画及教育方面的理论与实践还有待后人细心整理研究。

邱石冥作品

注释:

①②③④⑤转引自陈晗晟一代精神属花草——记美术教育家、画家邱石冥》,原载《美术研究》2007年第3期,100页。

⑥⑦⑧引自韩莉《从全国美展谈写意花鸟画写意精神的缺失》,原载《美术》2010年第4期,86、88页。

⑨转引自陈传席《中国绘画美学史》605-606页,北京:人民美术出版社,2002年版。

⑩陈传席《画坛点将录·评现代名家与大家》第53页.北京:生活•读书•新知 三联书店,2005年版。

参考文献:

[1]陈晗晟.一代精神属花草——记美术教育家、画家邱石冥[J].美术研究,2007,(3)

[2]陈传席.中国绘画美学史[M].北京:人民美术出版社,2002

[3]程旭光.美术教育论丛[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2002.

[4]刘曦林.二十世纪花鸟画概说[J].中国现代美术全集·中国画花鸟卷.北京:人民美术出版社,1997.