寇克让:《古诗四帖》为什么是假的?

来源:中国书画网 作者:寇克让 责编:何瑞乐

在唐代,最负盛名的草书家是张旭和怀素,并称“颠张狂素”。书法家寇克让说,怀素和张旭相比有差距,怀素“将忽快忽慢的自由自在与从容转变为风驰电掣与匆匆忙忙,甚至流露出穷兵黩武的迹象,呈现出衰颓之势,而且缠绕不休的弊病已经初露端倪。最重要的是,他的狂草从盛唐的肥润转为瘦劲”。

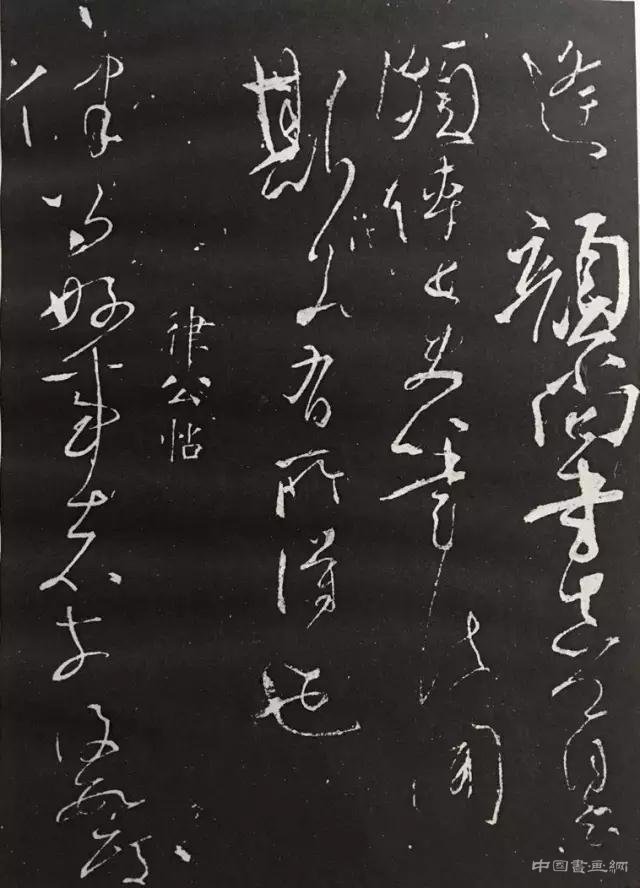

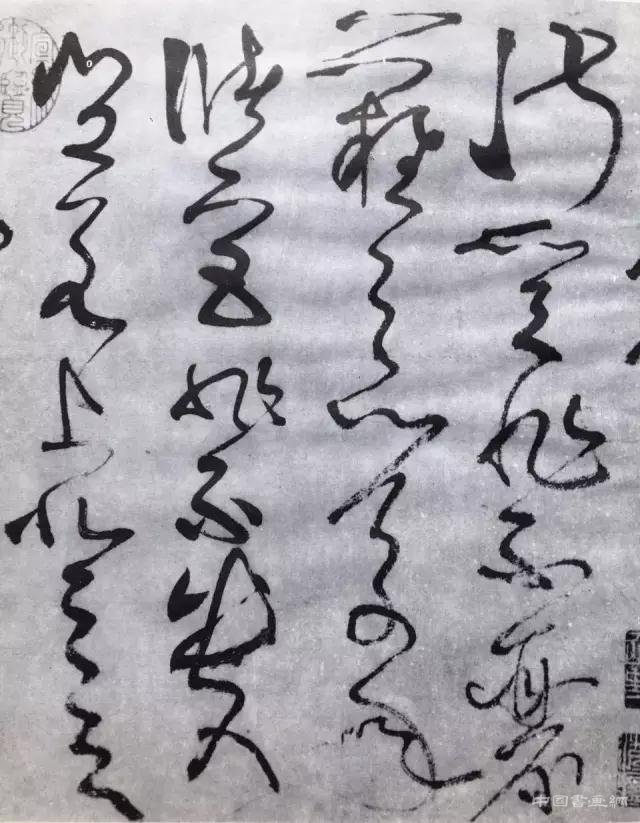

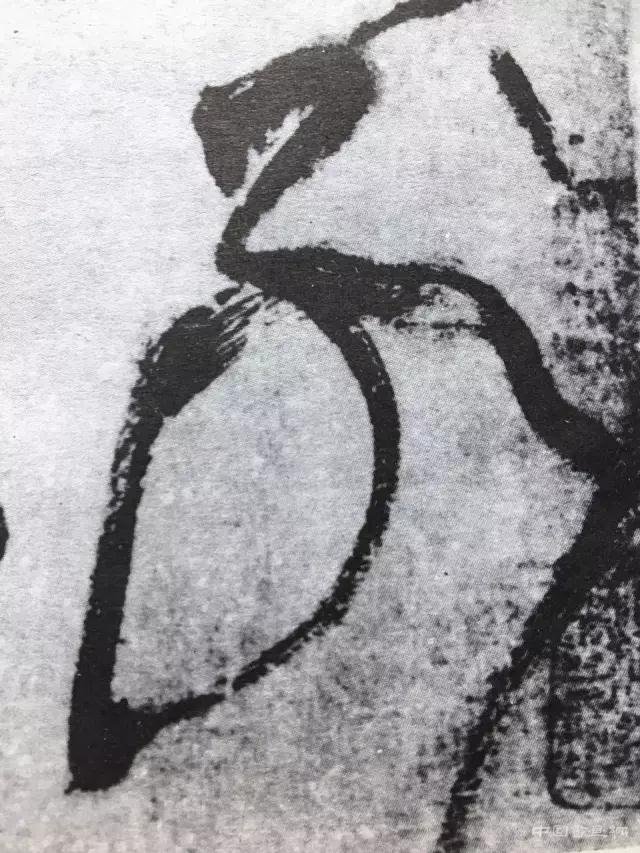

怀素《藏真 律公帖》

杜甫说过一句话误导世人:“书贵瘦硬始通神”,虽然后世行家一再强调杜甫不懂书法,但是这种误解根深蒂固,至今仍有很多人不敢把草书写肥。实际上,王羲之的代表作《十七帖》写得非常肥,也并非像现代一些人理解的那样飘逸秀丽以至弱不禁风。

张旭堪称草书最杰出的代表,不仅在唐代,即使整个书法史,没有了张旭也会黯淡无光。然而,所谓张旭的代表作《古诗四帖》,至今仍不能按断定谳。

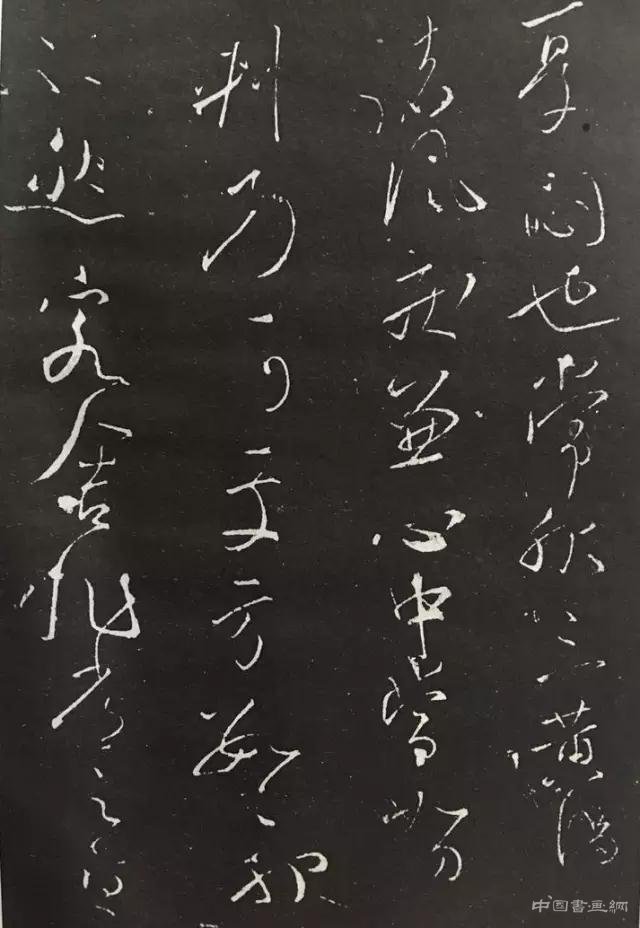

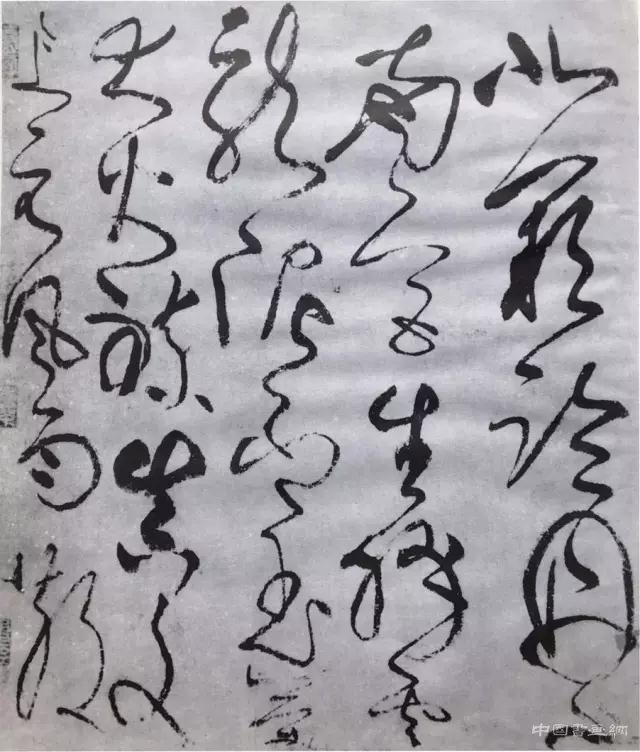

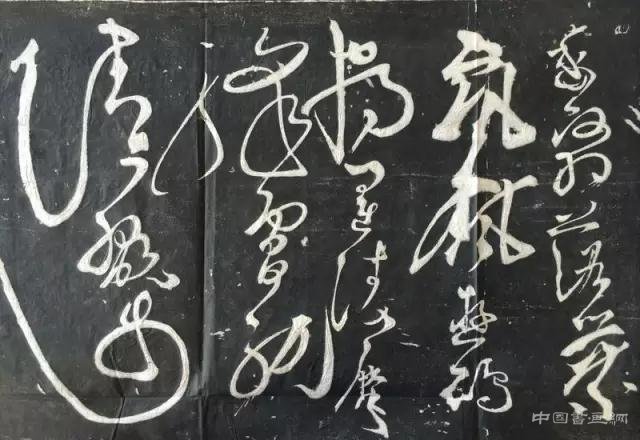

被定为张旭代表作的《古诗四帖》局部

把《古诗四帖》定为张旭所作,始作俑者是董其昌。鉴定专家谢稚柳先生也认同董其昌的观点,而启功先生则认为《古诗四帖》是赝品。寇克让赞同启功先生的观点,他说,《古诗四帖》不但是假的,而且水平低,最多是历代草书中的二三流水平。

依据是什么呢?

寇克让临习草书20余年,最近这些年临摹张旭草书,他的结论来自对笔法的分析。

他拿来与《古诗四帖》对比的是张旭的《断千字文》(西安碑林残存有180余字,《绛帖》中存有45字)。他做了如下对比:

第一,“点”。点是最简单的笔画,有三个特性:位置感、基本形状、方向感。点的方向感指的是与前后笔画相呼应,有承上启下的作用。对于高手来说,不管写多少个点,一定是三要素齐备,并且谐调、从容。

《断千字文》中的点沉着稳重,而《古诗四帖》的点轻率、局促,没有《断千字文》那样清晰的收起动作和明确的方向感,这个区别同样存在于其它笔画中。

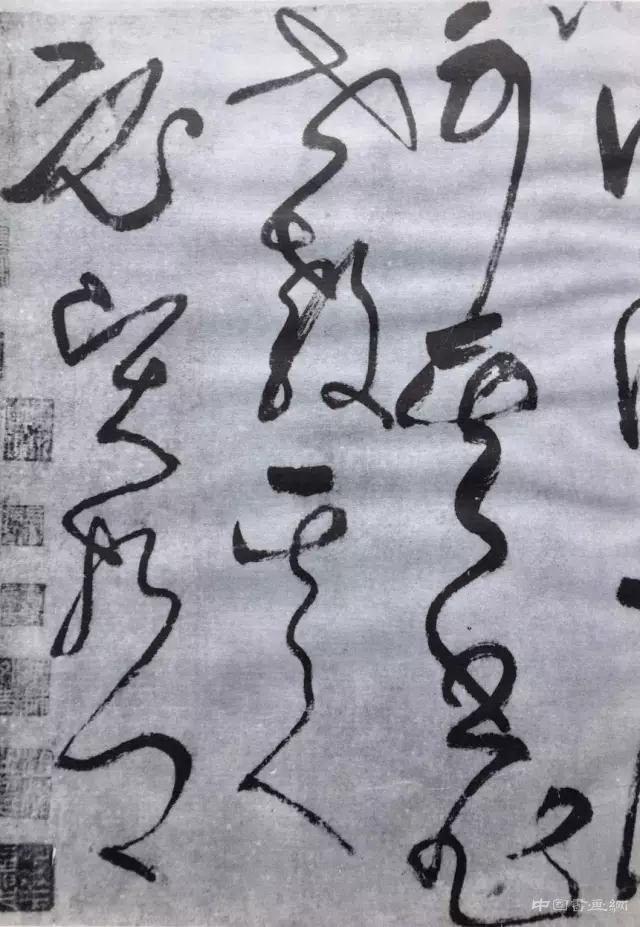

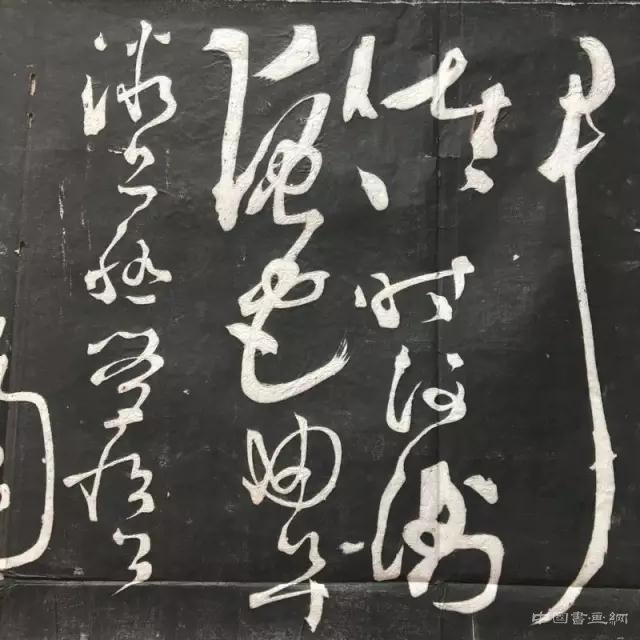

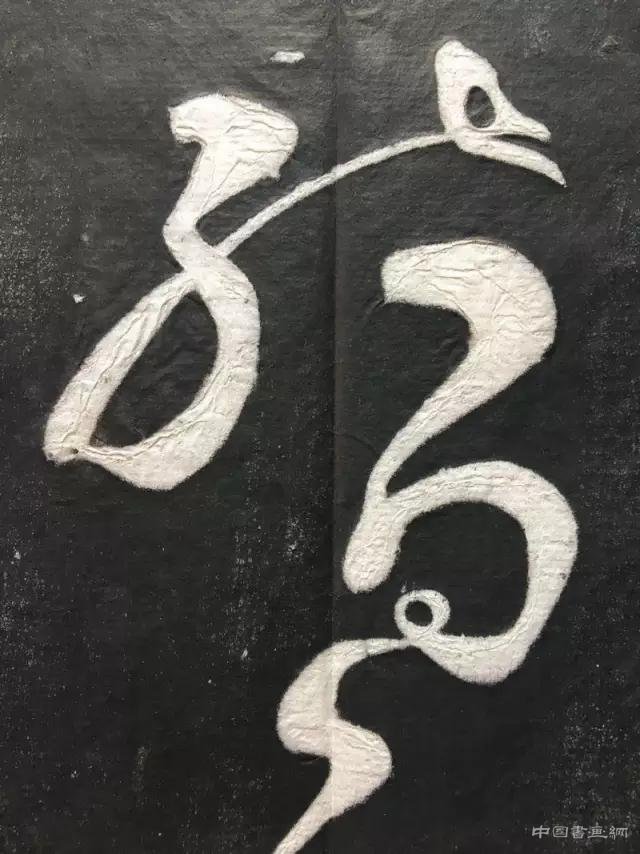

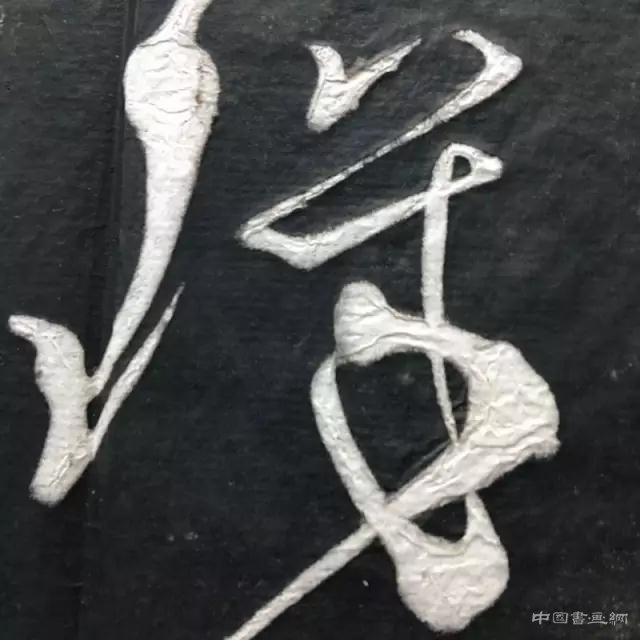

《断千字文》局部

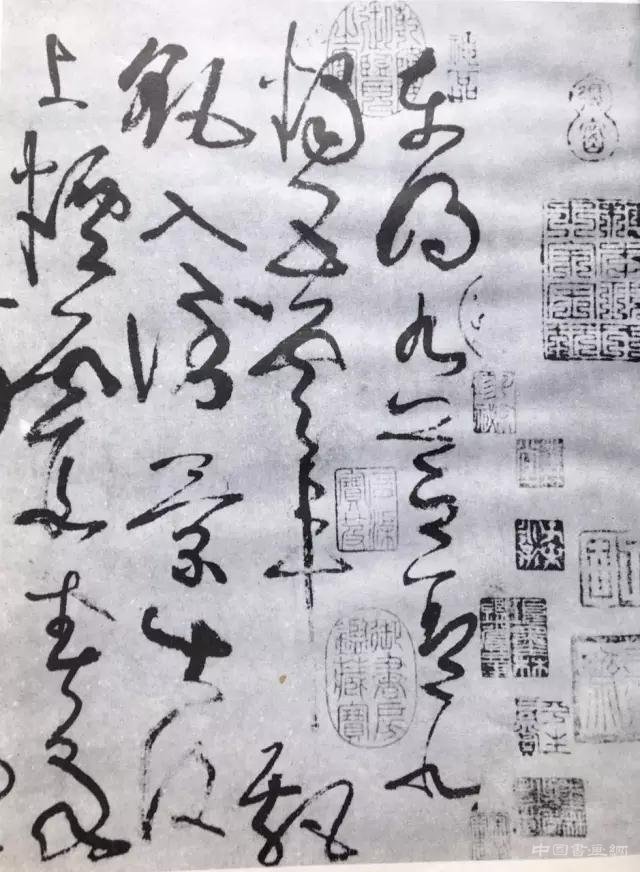

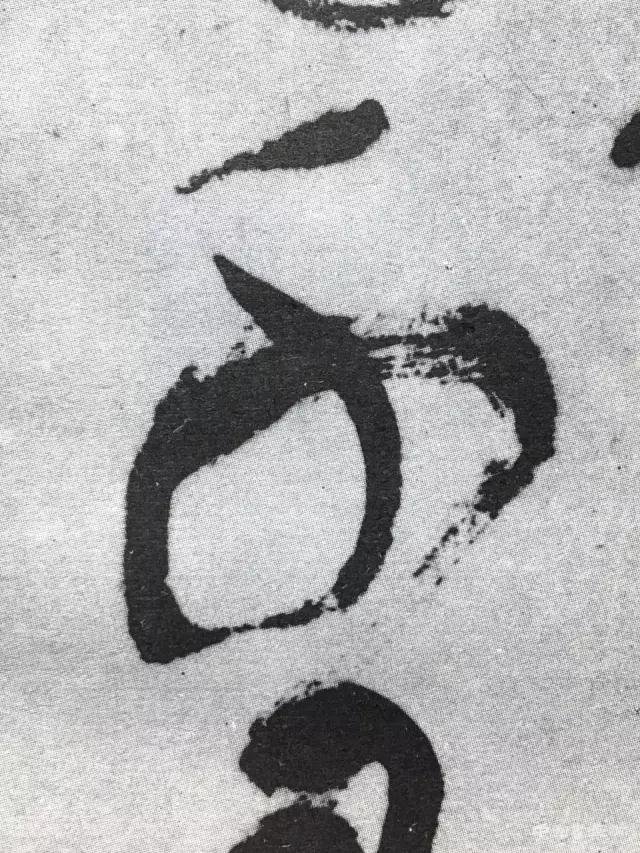

《古诗四帖》局部

第二,字的开合变化程度。高明的草书,会照顾到篇、行、字的协调和变化。《断千字文》要比《古诗四帖》强烈得多,《断千字文》一字占一行,一字对多字的空间感极为自由,而《古诗四帖》行与行之间太过均匀,每行字数也略等,字形基本上大下小,上重下轻,草书的开合不应该这样固定。

《断千字文》开合变化丰富

《古诗四帖》开合变化少,过于均匀

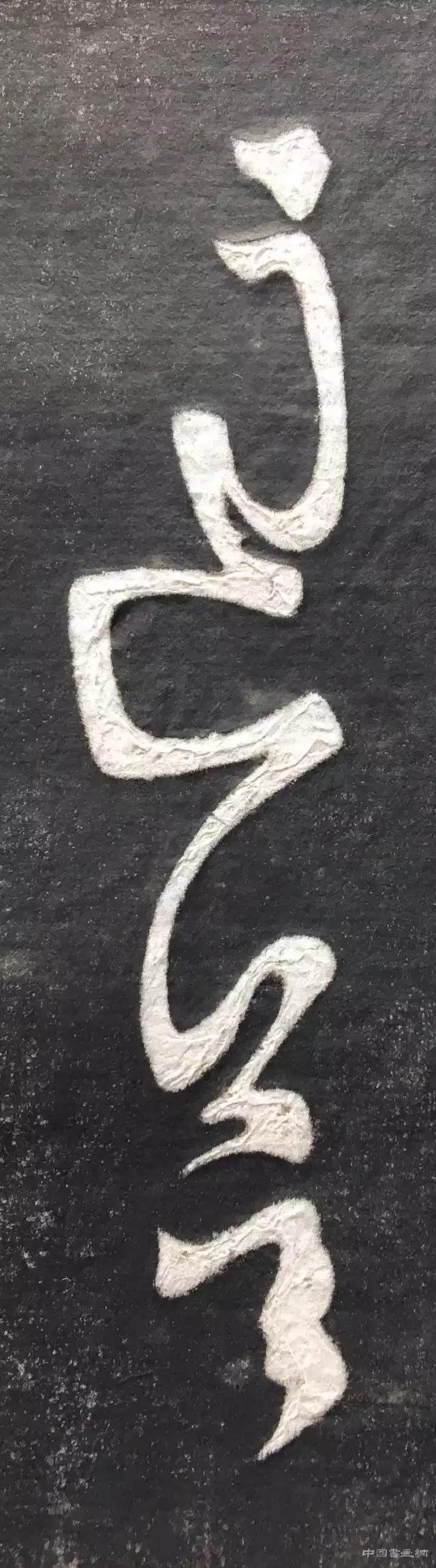

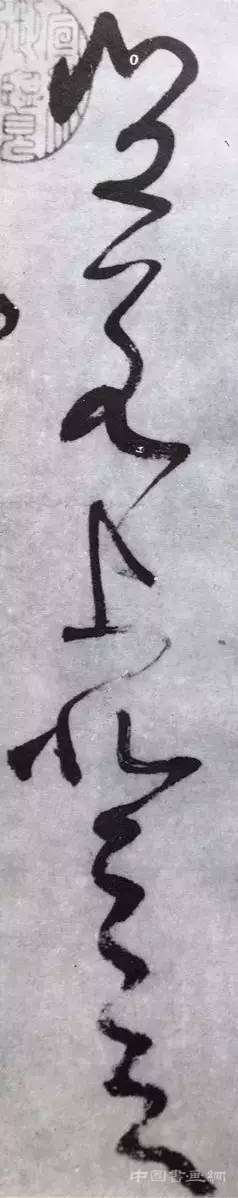

第三,每行的杀尾能力。《断千字文》收放自如,从容不迫,游刃有余,行末的位置总是恰到好处。寇克让说,他小时候写字,民间有一种说法“下齐十年”,想必就是《断千字文》这种驾驭空间的自由境地。而《古诗四帖》每行的行末,空间总是不够用,拥挤、勉强、草率、窘迫之象难以掩饰,不是“笔追字”,而是“字追人”。

《断千字文》的杀尾游刃有余

《古诗四帖》的杀尾窘迫

第四,笔画形成的空间分割。空间是分层级的,有些空间是整个字的结构空间,有些属于字的部件空间,在书写的时候会压缩部件空间,扩大主空间,以加大空间对比。

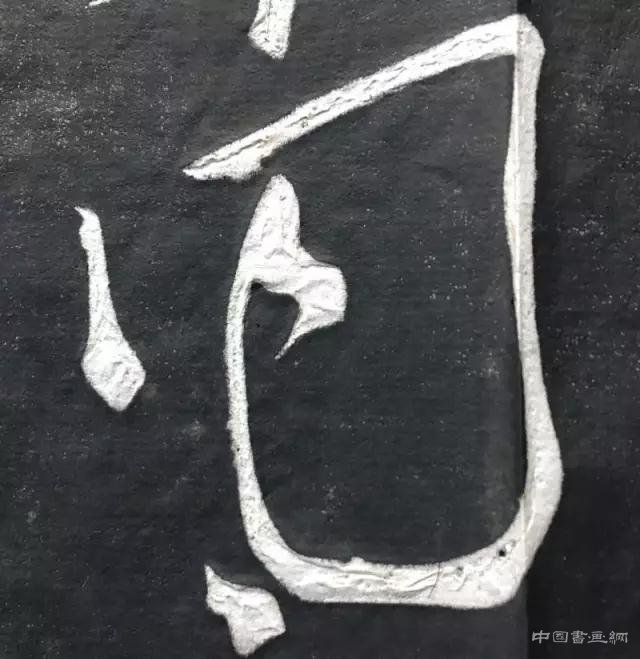

比如,《断千字文》中的“回”字,中间的“口”笔画非常细,形成一个非常小的封闭空间,从而使外面的“口”空间显得特别大,这实际上是一种理性的经营。类似的例子在《断千字文》中如“玑”、“俊”、“灭”、“同”等字,比比皆是。

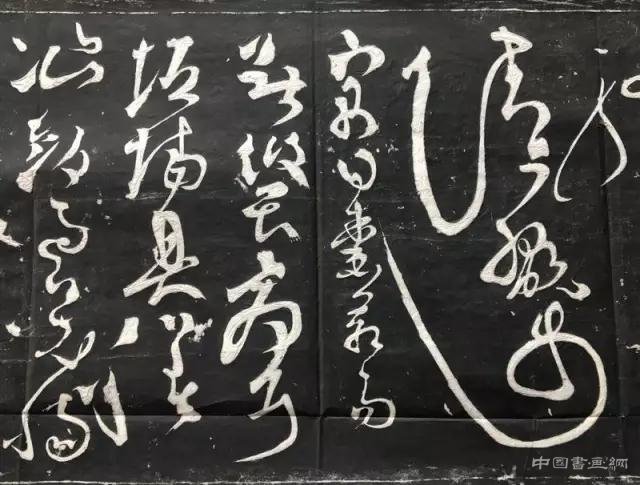

《断千字文》之“回”

《断千字文》之“玑”

《断千字文》之“同”

此外,翻笔会形成很多近似三角形或者偏圆的空间分割,尤其是两个相对封闭的空间同时出现的时候会出现“圈碰圈”的意识,笔画的交叠恰到好处。而这些空间意识和紧凑感在《古诗四帖》中是散乱,不自觉的。

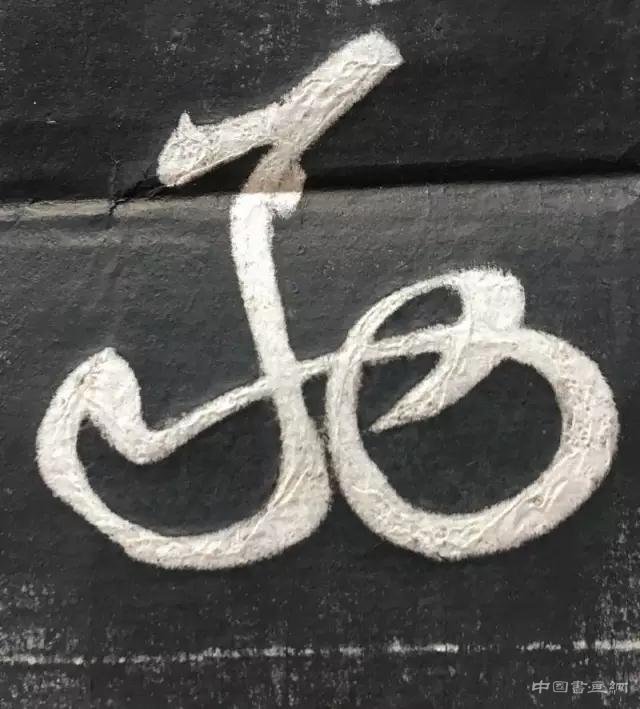

《断千字文》中有很多近似三角形或者偏圆的空间分割

《断千字文》之圈碰圈恰到好处

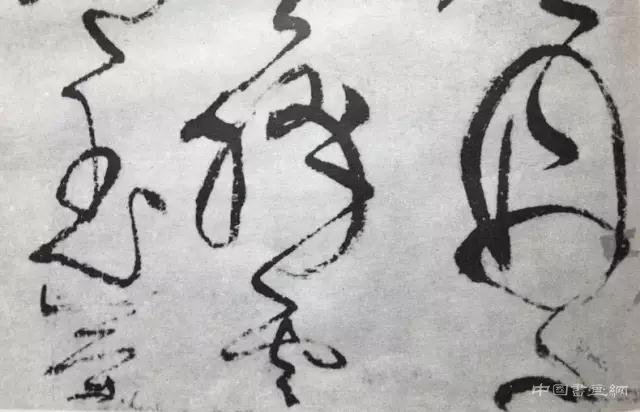

《古诗四帖》空间意识不足

第五,行笔节奏,尤其是转折处的压笔。很多人认为草书的线是连续不断的,这是一种误会。草书虽然有一气呵成之感,但是用笔忽快忽慢,忽停忽走,并不均匀,尤其是起收和转折处的压笔。《断千字文》字与字之间是有区别的,翻笔干净利落,起收和转折的地方压笔非常肯定,清晰顺畅,笔画方圆、粗细对比明确,变化丰富。

《断千字文》之行笔节奏

而《古诗四帖》字与字之间有时候会纠缠不清,引起混淆。笔随意摆动,缭绕用笔重复,这是大忌。很多笔转折时没有压住,基本上所有的上翻动作都不成功。上翻时没有压笔意识,甚至会断,或者起笔和上翻没问题,但来不及转笔,牺牲了主笔,这是造诣不高的草书之毛病。

《古诗四帖》之翻笔压笔

《古诗四帖》之翻笔压笔

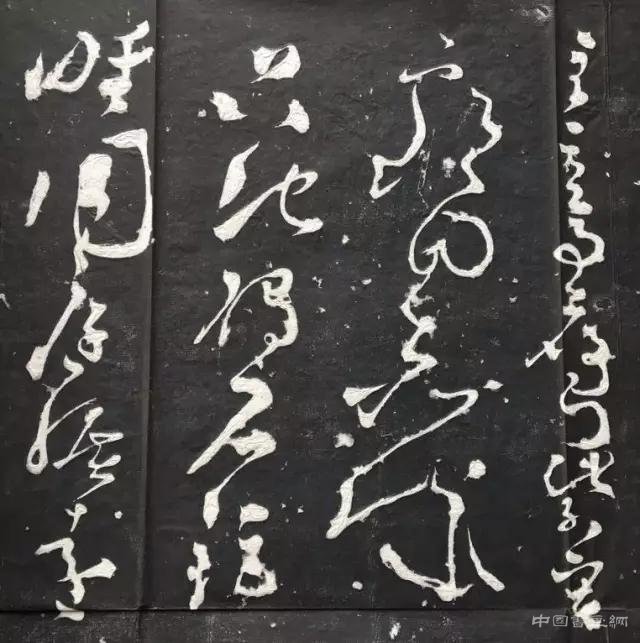

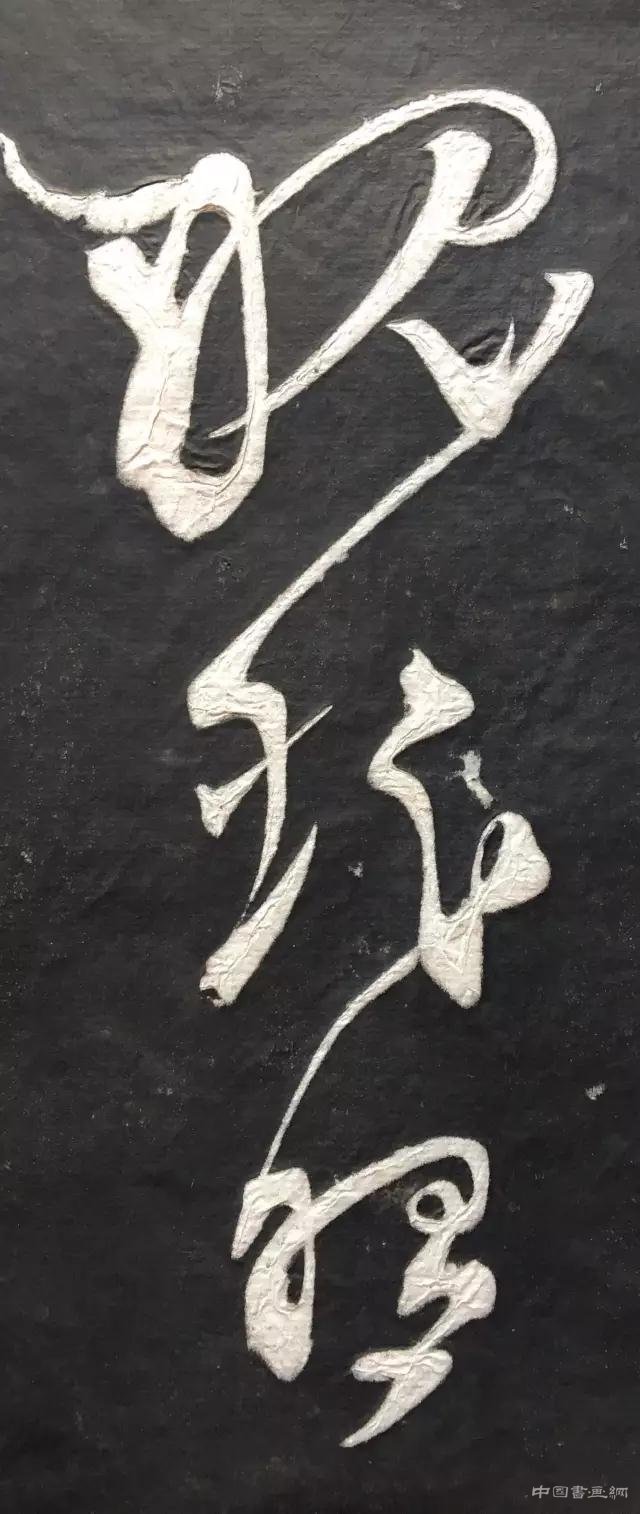

第六,时代风格。张旭的草书中有楷书用笔,这从《断千字文》中就可以看出端倪。颜真卿在洛阳向张旭请教笔法,怀素也说过颜真卿是张旭的弟子,所以,不妨将《古诗四帖》与颜真卿的《刘中使帖》进行对比(《祭侄稿》字小,与《古诗四帖》没有可比性)。此外,还可以与晚唐柳公权《蒙诏帖》对比。《刘中使帖》和《蒙诏帖》的用笔都有锥画沙、屋漏痕的效果,用笔扎实,没有虚笔和交代不清之处,唐人喻之为“水银委地”。而《古诗四帖》丝毫没有唐楷的痕迹,存在大量用笔不实和纠缠不清之处,破绽太多。

《断千字文》用笔扎实

《古诗四帖》用笔重复,缠绕不清

总之,《断千字文》的笔画使用更基本,字势夸张更悬殊,空间分割更自由,整体火候更老练。而《古诗四帖》一味地左右驰突,既妨害了笔画沉稳的质感,字势也因此紧张起来,缺少了自由变化,空间分割其实已经无暇顾及。所以二者比较,一真一赝,一深刻一浅显,一自由一匆忙。既然《古诗四帖》这么多毛病,为什么把它作为张旭的代表作了?

寇克让说,一方面,每个时代都容易厚古薄今,沿用旧说,对董其昌这样的书法大家,一般人接受大于怀疑。但是,董其昌书法,尤其是他的大字习惯圆转,不悟方折,所以《古诗四帖》肯定符合董其昌的趣味,当时定为张旭作品,只是靠拢大名头,其实没有根据。另一方面,张旭的《断千字文》是刻本,只有220余字残存,理论界一直不重视。加之《断千字文》太难临仿,导致学习者望而却步。而《古诗四帖》则是墨迹,很热闹,吸引人。

(本文转自《收藏》)