古典重彩画的百年转型之路

来源:中国书画网 作者:王永刚 申雷 责编:董世忠

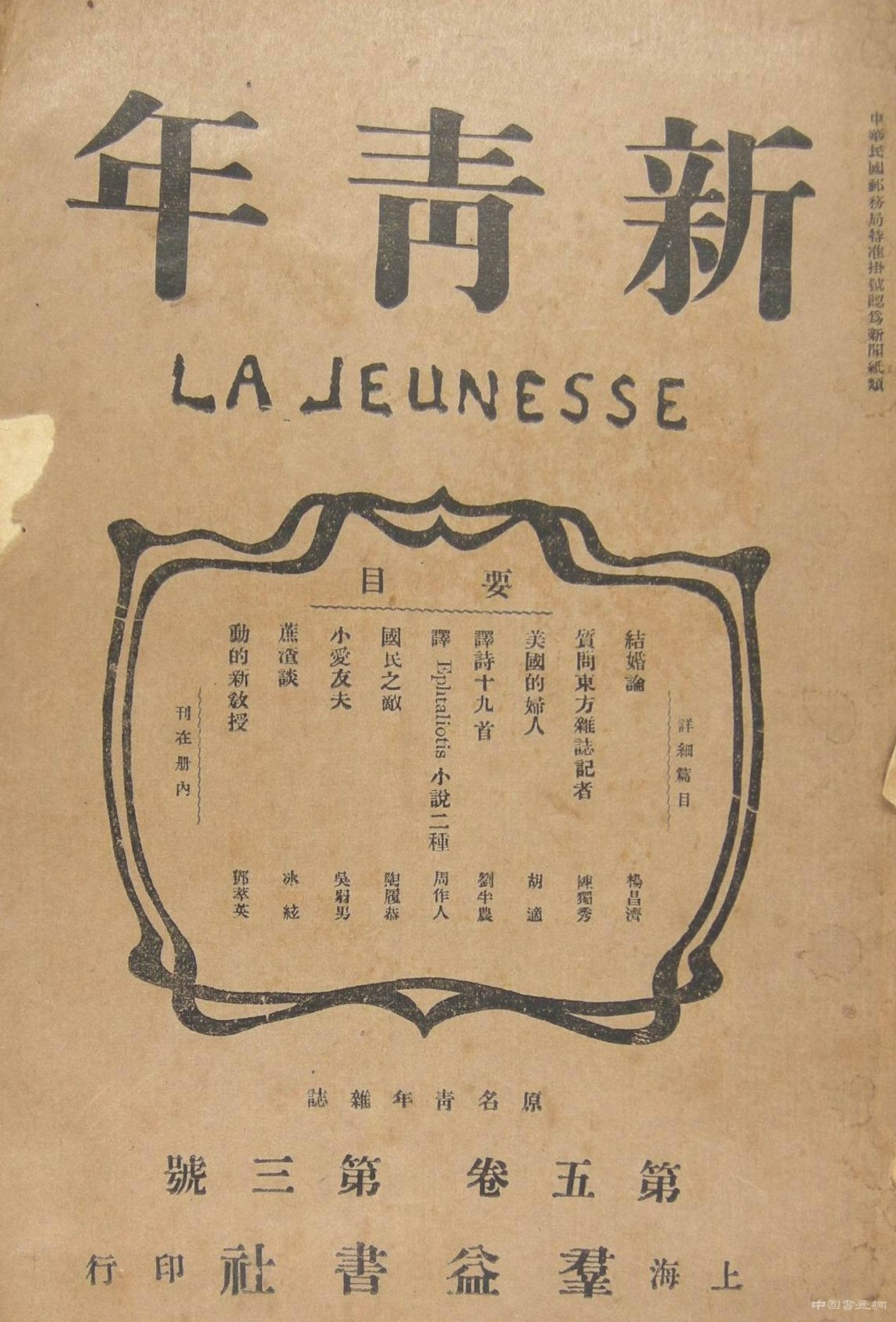

新青年

1918年1月15日的《新青年》提出了“美术革命”,提出了要用西洋画的写实精神来改良中国画。1918年5月徐悲鸿在《北京大学日刊》发表了《中国画的改良之方法》一文,徐悲鸿先生最早认识到中国当时的绘画材料对绘画表现力的限制。他指出:中西绘画“所可较者,惟艺与术。然艺术复须藉他种物质凭寄。西方之物质可尽术尽艺,中国之物质不能尽术尽艺,以此之故略逊”。又说,“中国画通常之凭藉物,曰生熟纸,曰生熟绢。而八百年来习惯,尤重生纸,顾生纸最难尽色,此为画术进步之大障碍”。但限于徐悲鸿的经历和历史机遇,他中央美术学院建立了徐(悲鸿)蒋(兆和)的素描加中国画笔墨的写意人物画体系,但是对于工笔画的改造仍旧没有来得及探索。

林风眠先生虽然进一步指出了应对中国画的原料与技术作“绝对的改进”这样一个关键问题,但他在实践上同样没能实现自己的构想。虽然在造型和色彩上做出了很大的革新,但是整体还是西方造型体系和中国写意画的结合,工笔重彩仍旧未有涉及。

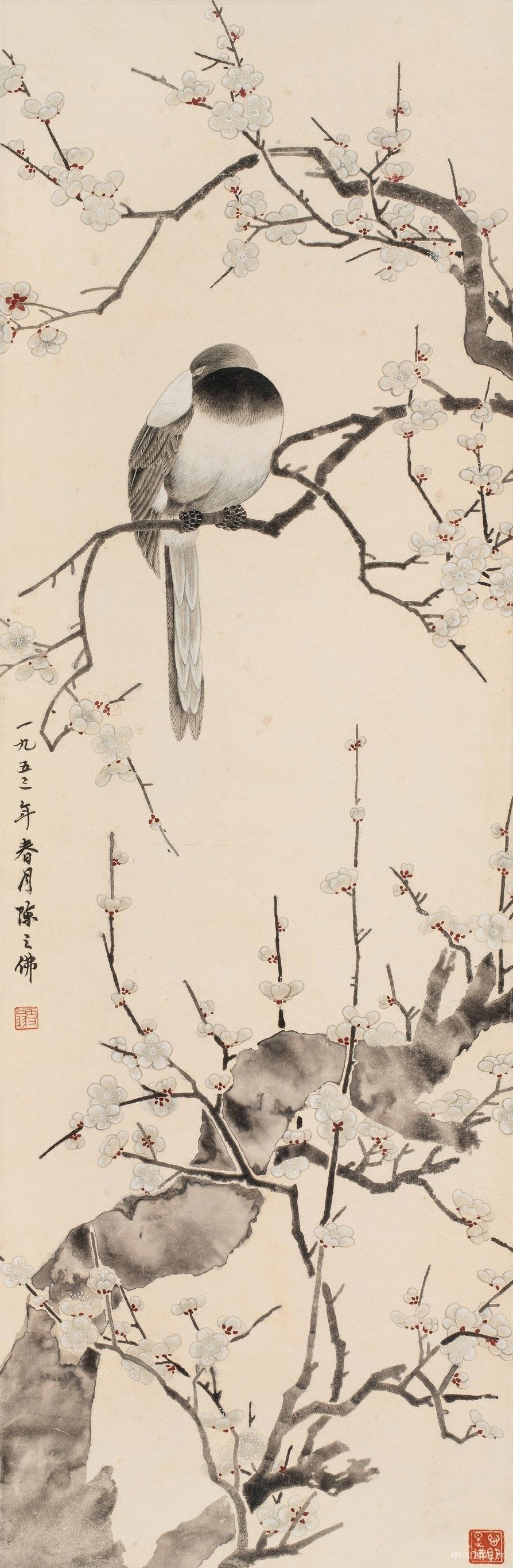

陈之佛 工笔作品

然而不争的事实就是,西方的文化强盗伯希和、斯坦因等人,却在1900年敦煌藏经洞发现之后就多次盗、骗、抢敦煌石窟藏经洞和石窟的壁画,并在西方举办展览时引起巨大的轰动。而同样宋元的工笔花鸟小品画也更能引起西方艺术家的惊叹和共鸣,究其原因就在于最富于表现力的“色彩”因素。

色彩在古代是作为一种核心的技术而存在,丝绸之路上的各色织物都是以多彩的形态出现的,从而可以在欧洲卖出惊人的高价。而到千年之后,色彩依然可承载很多的文化信息,成为文化在视觉上最独特的视觉价值载体。各色的颜料也或多或少的反映了社会财富的积累和文明程度的直接体现。

尽管二十世纪上半叶陈之佛、于非闇追循传统、师法自然极大的发展了中国工笔画,解放后,限于时代的要求和生产技术,色彩画大都与油画相连,尽管有董希文、吴作人、庞薰琹等人从中国的古代色彩中汲取营养,但是古典工笔重彩画的成熟与现代转型则长时间限于停滞。上世纪八、九十年代以来潘絜兹、蒋采苹通过扬弃继承、转化创新,大力培养中国重彩画人才,不断赋予重彩画新的时代内涵和现代表达形式,弘扬民族精神和时代精神的文化,改变了画坛几百年来水墨画独领风骚的格局,初露中国的水墨画和重彩画这两套体系并驾齐驱的局面及和而不同的进步。

直到80年后的1998年3月,由中华人民共和国文化部科技司主办的“文化部首届重彩画高研班”得到解决,发展到2018年恰好是历史发展的一百年周期。

蒋采萍工笔花鸟