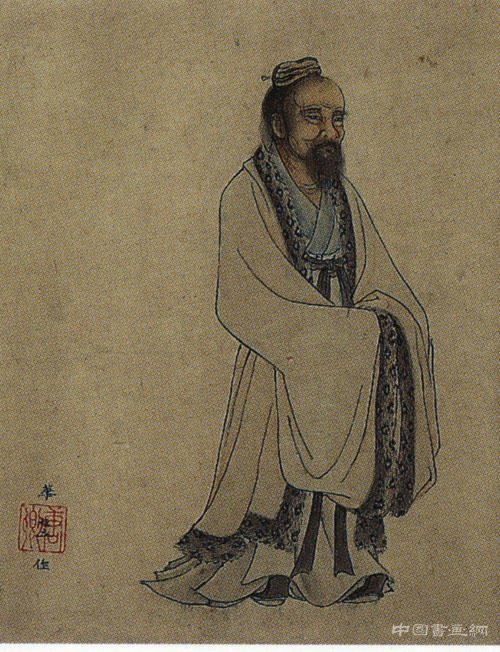

李泽厚:庄子的哲学是美学

来源:中国书画网 作者:董世忠

《史记》老庄申韩同传。把老子韩非放在一起还好,因为他们都是社会政治哲学,并在讲权术上有承接处。把庄子搁在中间,则似乎总有点别扭。庄与老有接近连续关系,但基本特征并不相同。老子是积极问世的政治哲学,庄子则是要求超脱的形而上学。与老子以及其他哲人不同,庄子很少真正讲“治国平天下”的方略道理,他讲的主要是齐物我、同生死,超利害,养身长生的另外的一套。

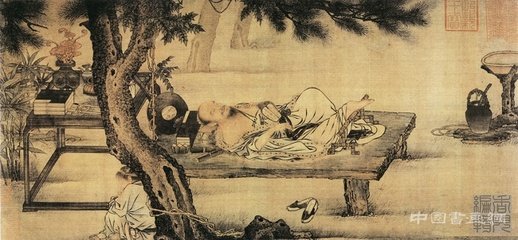

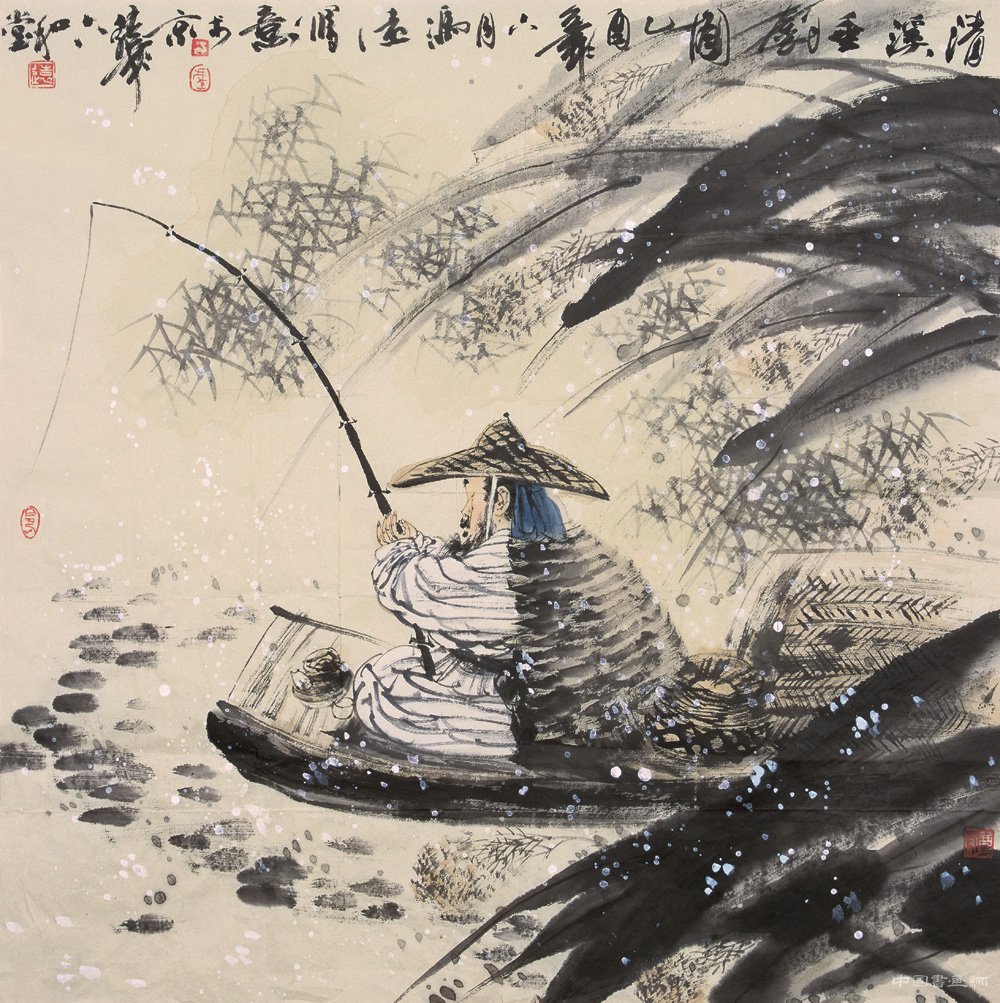

但《史记》把庄子放在老、韩一起,又有其充分理由。《庄子》中有许多关于社会政治的愤激直言。在这方面,庄与老确又是一脉相承的:毁仁义,抨儒墨,主张“绝圣弃知”,返乎原始,“要本归于老子之言”。因之,在以政治哲学为头等主题,真正思辨和情感的形而上学尚未流行的秦汉时代,司马迁把庄子于老、韩放在一起,并只举庄子外杂篇如《渔父》、《盗》《》作为代表而不及庄之为庄的内篇,也就是完全可以理解的了。

但是,后世士大夫知识分子却多半喜欢它的内篇。《庄子》内篇中的思想对后来中国佛教禅宗的产生有关系,它在中国文艺发展上更发生了重要的影响,今日国外也有学人比庄子于存在主义。这说明庄之为庄确有其与其他哲学相区别的特色。不同于儒墨老韩的社会政治哲学,不同于秦汉宇宙论哲学,以庄、禅为代表,追求理想人格和人生境界的本题论哲学,构成了中国思想发展中的另一个重要方面。

然而,任何人都并不能完全超越或脱离时代。《庄子》内篇与外篇之所以基本上能构成一个整体,《庄子》中的那些“汪洋恣肆以适已”,似乎远离现实的思想言辞,他那些似乎超时代的纯哲理的人生思辨和处世智慧,又仍然是生长在庄子所属的那个时空环境中和现实土壤上的。

那是一个天崩地裂,“美好”的旧社会彻底瓦解,残酷的新制度已经来临的时代。就是说,保存着氏族传统的经济政治体制的早期奴隶社会已经崩溃,物质文明在迅速发展,历史在大踏步地前进,生产、消费在大规模地扩大,财富、享受、欲望在不断积累和增加,赤裸裸的剥削、掠夺、压迫日益剧烈。“无耻者富,多心者显”,贪婪无耻,狡刦自私,阴险毒辣…..,文明进步所带来的罪恶和苦难触目惊心,从未曾有。人在日益被“物”所统治,被自己所造成的财富、权势所统治,他们已经成为巨大的异己力量,从而主宰、支配、控制着人们的身心。

于是,庄子发出了强烈的抗议!他抗议“人为物化”,他要求“不物于物”,要求恢复和回到人的“本性”。这可能是世界思想史上最早的梵异化的呼声,它产生在文明的发轫初期。今日为哲学家所批评的庄子那些落后、反动、倒退的社会政治思想,其实质都在此处。

昔者黄帝始以仁义撄人之心,尧、舜于是乎股无坺,胫无毛,以养天下之形。愁其五藏以为仁义,矜其血气以规法度。然犹有不胜也。尧于是放灌兜于崇山,投三苗于三峗,流共工于幽都,此不胜天下也。夫施及三王而天下大骇矣。下有桀、跌,上有曾、史,而儒墨毕起。于是乎喜怒相疑,愚知相欺,善否相非,诞信相讥,而天下衰矣。……

不但“仁义”要不得,而且技术的进步也要不得:

……

这自然是对原始生活的极端美化的空想。历史上好些批判近代文明的思想家们,从卢梭到现代浪漫派,都喜欢美化和夸张自然(无论是生理的自然,还是生活的自然),认为“回到自然”才是恢复或解放“人性”。比起他们来,庄子应该算是最早也最彻底的一位。因为他要求否定和舍弃一切文明和文化,回到原始状态,无知无识,浑浑噩噩,无意识,无目的,“局不知所为,形不知所以”,“生而不知其所以生”,象动物一样。庄子认为,只有那样,才能得到真正的幸福。

但历史并不随这种理论而转移。从整体来说,历史并不回到过去,物质文明不是消灭而是越来越发达,技术对生活的干预和在生活中的地位,也是如此。尽管这种进步的确付出了沉重的代价,但历史本来就是在这种文明与道德、物质与精神、欢乐与苦难的二律背反和严重冲突中进行的,具有悲剧的矛盾性;这是发展的现实和不可阻挡的必然。正象当年马克思、恩格斯早已深刻论述过的资本主义在历史上的进程那样。因之,庄子(以及后世一些批判文明的进步思想家们)的意义,并不在于这种“回到自然去”的非现实的空喊和正面主张,而在于揭发了阶级社会的黑暗,描述了现实的苦难,倾诉了人间的不平,展示了强者的卑劣。庄子许多否定性的言词论断,例如著名的“彼窃钩者诛,窃国者为诸侯,诸侯之门而仁义存焉”之类的警句,不是异常深刻尖锐,至今也保持其批判的生命力而发人深省吗?

庄子在这种文明批判中更为重要的独特处,例如与老子大不相同的地方,在于他第一次突出了个体存在、他基本上是从人的个体的角度来执行这种批判的。关心的不是伦理、政治问题,而是个体簇在的身(生命)心(精神)问题,这才是庄子思想的实质。

“故常识论之,自三代以下者,天下莫不以物易其性矣。小人则以身殉利,士则以身殉名,大夫则以身殉家,圣人则以身殉天下。故此数子者,事业不同,名声异号,其于伤性,以身为殉也,一也。……伯夷死名于首阳之下,盗拓死利于东陵之上,二人者,所死不同,其于残生伤性均也。”

“今世俗之君子,多危身弃生而以殉物,岂不悲哉!”

“……一受其成形,不化以待尽。与物相刃相靡,其行进如驰,而莫之能止,不亦悲乎!终身役役而不见其成功,徒然疲役而不知其所归,可不哀邪!人谓之不死,奚益?其形化,其心与之然,可不谓大哀乎?人之生也,固若是芒乎?”

庄子深深悲叹人生一世劳碌奔波,心为形役,空无意义,有生如此,等于死亡。尽管从大夫盗小人,从圣贤到盗贼,他们各为不同的外物所役使,或为名,或为利,或为家族,或为国事,而奋斗,而牺牲,但他们作为残害自己个体的身体生命,作为损害自己个体的自然“本性”,则完全相同,是同样可悲的,都是“人(个体的身心)为物(社会化的各种存在和观念)役”的结果。

有些学者曾认为庄周就是杨朱。因为他们都贵生,强调要珍视生命存在。人不要为种种“身外物”(不管是名利财产还是仁义道德)所役使,那些东西都没有用处,没有价值,没有意义,只有人活着,才是真实的。“故曰:道之真以治身”,庄子那个“吾将处于材与不材之间”的有名故事,以及《养生主》中所说“为善无近名,为恶无近刑,……可以保身,可以全生”等等,都表现了庄子“保身全生”即保全生命的根本主张。

这固然是对“今世殊死者相枕也,侀杨者相推也,刑戮者相望也”,“方今之时,仅免刑焉”的动乱社会现实的恐惧的反映;但从理论上说,意识到人作为个体血肉之躯的存在与作为某一群体的社会存在以及作为某种目的的手段存在之间的矛盾冲突,却是古代思想史上一个重要的发现。这里也就是生发出什么才是人的“真实”存在,什么才算是人的“本性”的问题,也生发出人如何才能不被外在环境、条件、制度、观念等等所决定所控制所支配所影响,即人的“自由”问题。庄子从个体角度最早接触了这个巨大问题,这就是他的哲学主题所在。

当然,庄子既不可能理解也不可能真正正确提出这个问题,这有如《德意志意识形态》中所说::“……各个人可以看到自己的生活条件是早已确定了的:阶级决定他们的生活状况,同时也决定他们的个人命运,使他们受它支配,这和个人屈从于分工是同类现象,这种现象只有通过消灭私有制和消灭劳动本身才能消除”只有通过历史进步,才能消灭私有制和异化劳动。在这之前,人类文明史的进程中必然存在异化,想要一跃而跳过某一整个历史时期,要求“回复”或“恢复”人的自然“本性”从而回到“自由”的远古时期去,象庄子那样,实际是要求立即消灭私有制和一切文明以及“劳动本身”,过动物般的浑浑噩噩无知无识的生活,这只是开历史的倒车而已。因为所谓人的“本性”、“独立”、“自由”和所谓人的“真实存在”,都只能识历史的具体的。自然性并不就是“人的本性”,动物性的个体自然存在也并不自由。动物性的自然生存并非人的自由理想。同时,个体的人作为自然躯体也总要死的,保身并不能永生。

这一点庄子自然知道。于是,如何超越苦难世界和越过生死大关这个问题,由于不可能在物质世界中现实地实现,最终就落脚在某种精神——人格理想地追求上了。个体存在的形(身)神(心)问题最终归结为人格独立和精神自由,这构成庄子哲学的核心。

庄子为塑造这个理想人格而竭力张大其词,极尽夸扬描绘之能事。从《逍遥游》中那许多飘飘然的美丽的形象故事,到提出所谓“至人”“真人”“神人”的高级称谓,表明这才是庄子所要追求的东西,庄子对这个理想人格的追求,是通过对“道”的论证来展开和达到的。这就是它的本体论的哲学。

“道”在庄子哲学中是一个异常复杂的概念,哲学史家们关于它有许多争论,有的解释“道”是精神,有的说“道”是客观的,有的说“道”是主观的……。总之它的特征似乎是无所不在而又万古长存。它先于天地,早于万物,高于一切,包括高于鬼神、上帝、自然、文明。它是感观所不能干支,思辨所不能认识,语言所不能表达,而又能为人们所领会、所通晓。它无意志,无愿欲,无人格,无所作为,而又无所不为。庄子说:

夫道,有情有性,无为无形;可传而不可受,可得而不可见;自本自根,未有天地,自古以固存;神鬼神帝,生天生地;在太极之上而不为高,在六极之下而不为深,先天地生而不为久,长于上古而不为老。

……所谓道,恶乎在?庄子曰:无所不在。……道不可闻,闻而非闻也;道不可见,见而非见也;道不可言,言而非也!知形形之不形乎?道不当名。……道无问,问无应。

这是一个充满了神秘感的无限实体。那么这个实体的特征是什么呢?

老子曾说,“道法自然”,“失道而后德,失德而后仁”,“为道者日损,损之又损,以至于无为”等等……,在这里,老庄的“道”又确乎是一致的。就是说,“道”的特征在于自自然然,毫不作为。所以它在一切之上而又在一切之中。这正是人所应该崇拜学习的:

“吾师乎!吾师乎!造万物而不为义,泽及万世而不为仁,长于万古而为不老,覆载天地、克雕众形而不为巧。此所游已!”“夫天籁者,吹万不同,而使其自己也。咸其自取,怒者其谁邪?”

一切事物都是有生有死有始终的,都局限载一定具体的时空范围内。只有这个“道”是超越这一切的。它无始终,无生死,无喜怒,无爱恶,它表现为万物的自生自化,它自身也就在这万物之中。“天不得高,地不得广,日月不得不行,万物不得不昌,与其道与”。所以它是一切,而一切也即是这个“一”。

值得指出的是,这个充满了泛神论色彩的本体论在庄子哲学中并非真正的宇宙论。庄子的兴趣并不在于去探讨或论证宇宙的本体是什么,是有是无,是精神是物质,也不在于去论证自然如何生成和演化……。这些问题在庄子看来均毫无意义。他之所以讲“道”,讲“天”,讲“无为”、“自然”等等,如同他讲那么多“谬悠之说,荒唐之言,无端崖之辞”讲那么多预言故事一样,都只是为了要突出地树立一种理想人格地标本。所以他讲的“道”并不是自然本体,而是人的本体,他把人作为本体提到宇宙的高度来论说,也就是说,它提出的是人的本体存在与宇宙自然存在的同一性。

在庄子看来,这个人的本体存在,由于摆脱了一切“物役”从而获得了绝对自由,所以它是无限的。他“物物而不为物所物”,他能作逍遥游,“背负青天,而莫之夭閾”。它“无所待”,不受任何现实关系的规定、束缚、限制,从而“大泽焚而不能热,河汉冱而不能寒,疾雷破山而不能伤,飘风振海而不能惊,若然者,乘云气,骑日月,而游乎四海之外,生死无变于己,而况利害之端乎!”连生死都对他无影响,更何况利害?更何况种种世俗“尘垢”?而者就是“至人”、“真人”、“神人”、“大宗师”——一句话,即庄子的理想人格。所以,我倒同意一本不被人主义的哲学史中所表达的这种传统论断:“庄子真实学问在大宗师一篇。所谓大宗师何也?曰道也。明道也,真人也,大宗师也。名虽有三,而所指则一也。特以其本体言之,则谓之道。以其在人言之,则谓之真人,谓之大宗师耳。庄子惟得乎此,故能齐生死,一寿夭,而万物无足以撄其心者。……皆当生死之际而安时处顺,哀乐不入。……今人谈庄子,不与此等处求之……抑所谓弃照乘之珠而宝空椟者,非欤?”

本体论如此,认识论亦然,也是为了论证这个独立自足、绝对自由的无限人格本体的。庄子的相对主义、虚无主义、不可知论,嗾使为了指明一切具体的事物的存在变化。包括所谓有无、大小、是非等等,都是有限的、局部的、不确定和无意义的,不必去深究探讨,否则将只是可笑的徒劳。因为“天地与我并生,万物与我为一”,本是一个混沌、完全、齐备的整体(“道”、“一”、“全”),如果硬要分出有无、是非、大小等等来认识,弄出种种区别,就会失去了那真实的本体存在。“故分也者,有不分也;辨也者,有不辨也”;“夫大道不称,大辨不言,大仁不仁……”,各种知识都是局部、相对、有限而不真实的。真是的“知”正是“知止其所不知”。它是不能用语言、概念、判断、逻辑而只能用直接的体验才可以把握和达到的。“夫知者不言,言者不知,故圣人行不言之教”;“孰知不言之辨,不道之道?若有能知,此之谓天府,注焉而不满,酌焉而不竭,而不知其所由来,此谓之葆光”。总之,无论本体论还是认识论,庄子都要求人应该仿效自然事物,既无知识又无愿欲,任凭那无意识无目的而又合规律的客观过程自然运行,庄子认为只有这样,才合乎“道”。“古之真人,不知说生,不知恶死;其出不欣,其入不距;悠然而往;悠然而来而已矣。……是之谓不以心损道,不以人助天,是之谓真人。”“何谓天?何谓人?北海若曰:牛马四足,是谓天;落马首,穿牛鼻,是谓人。故曰:无以人灭天。”一切人为,一切人的有意识有目的的活动、认识、思虑、打算,都只是对“道”的损伤。“道”是“天”,是“一”,是“全”,是“混沌”整体;“人(为)”是“偏”,是“亏”,是“分”,是“日凿一窍,七日而混沌死”。

那么,怎样才能现实地达到这个与“道”同体地理想人格那?既然“道”是“无为”,是顺应自然,那么人就应该“安时而顺处”,对一切都无所谓:“呼我牛也而谓之牛,呼我马也而谓之马”,“不乐寿,不哀夭;不荣通,不丑穷”,“知其不可奈何而安之若命,德之至也”“生死、存亡、穷达、贫富、贤与不肖、毁誉、饥渴、寒暑、是事之变,命之行也”,这也就是听天由命毫不作为。可见,既然不主张通过活动去改变生死、存亡、贫富、毁誉等等现实的限制和束缚,那么人的所谓“绝对自由”、“独立自足”,便都不存在于现实生活和社会行为的有意识的选择和主张活动中,从而这种所谓“自由”、“自足”和“超越”世俗尘垢,实质上不过是一种心理追求和精神的幻象而已。庄子是通过“心斋”、“坐忘”等等来泯物灭我、同生死、超利害、一寿夭,而并不是通过主动选择和现实行动来取得个体独立的。著名的庄周蝴蝶寓言和同样著名的庄子妻死鼓盆而歌的故事都在点明,所谓梦、醒和死生,是可以从精神上予以超越的。把梦醒生死加以确定、区别和规范,是一种执着于不真实的现象的片面性,它是由不真实的外在的有限事物所束缚、所局限而心灵没有得到解放所致。只有从心理上王权泯灭它们,视同一体,“恶识所以然,恶识所以不然”,“不知周之梦为蝴蝶欤?蝴蝶之梦为周欤?”这才与整个自然、整个宇宙合而为一,“未始有物,与道同一”,这才能体验道真正的生命秩序,这才是“安时而处顺,哀乐不能入。”这才是能“入水不濡。入火不热”“御六气之变以游无穷”的“至人”、“真人”、“神人”。而这,也就是庄子哲学的最后制高点。

庄子以这种精神状态作为理想人格的本质特征,并以神秘的“心斋”“坐忘”、“形如槁木,心如死灰”、“嗒焉似丧其耦”以及种种丑陋形貌来描述其外在状态,目的都在强调要把一切为仁为义为善为美为名为利等等所奴役所支配所束缚的“假我”、“非我”舍弃掉。只有“吾丧我”,才能达到或取得真吾(我)。这种“真我”才是如宇宙那样自然地让合规律与合目的性融为一体,主观即是客观,规律即目的,这也就是“道”。所以,庄子所追求的最高理想并不是某种人格神;它所描述和追求的只是具有这种心理——精神的理想人格。庄子哲学并不以宗教经验为依据,而毋宁以某种审美态度为指向。就实质说,庄子哲学即美学。他要求对整体人生采取审美关照态度:不计利害、得失、是非、功过,忘乎物我、主客、人己,从而让自我与整个宇宙合为一体。所谓“天地有大美而不言”,所谓“无不忘也,无不有也,谵然无极而众美从之”,都是讲的这个道理。所以,从所谓宇宙观、认识论去说明理解庄子,似不如从美学上才能真正把握住庄子哲学的整体实质。

正因为似美学而非宗教,所以庄子并不要去解决个体对死亡的恐惧与哀伤,也并不追求以痛苦地折磨现世身心生存来换取灵魂地解救与精神地超越。庄子并不象西方地基督教或近代地陀斯妥也夫斯基或基尔廊德。他也不象佛教那样否定和厌弃人生,要求消灭情欲。相反,庄子是重生的。他不否定感性,这不仅表现在前述的“保全全生”、“不夭斤斧”和“安时处顺”等方面,而且也表现在庄子对死亡并不采取宗教性的解脱而毋宁是审美性的超越上,他把死不看作拯救而当作解放,从而似乎是具有感性现实性的自由、快乐。“死,无君于上,无臣于下;亦无四时之事,从然以天地为春秋,虽南面王乐不能过也。”这虽然是寓言,但强调的仍然是“乐”。这种“乐”虽已不是世俗的各种感性快乐,但又并没有完全脱离感性的“乐”。故意舍弃和否定感性快乐以寻找超验,强调通过痛苦(感性快乐的反面)才能获得“神宠”达到“至乐”;这是一种有为,是恰恰和庄子哲学相矛盾的。庄子最求、塑造和树立的是一种自自然然的一死生、泯物我、超利害、同是非的对人生的审美态度,认为这就是“至乐”本身,尽管“形如槁木,心如死灰”。

所以,从表面来看,庄、老并称,似乎都是寡恩薄情;其实庄、老与此有很大区别。老子讲权术,重理智,确乎不动情感;“天地不仁,以万物为刍狗。”庄子则“道是无情却有情”,外表上讲许多超脱、冷酷的话,实际里却深深地透露出对人生、生命、感性的眷念和爱护。这正是庄子的特色之一,他似乎看透了人生和生死,但终于并没有舍弃和否定它。“与物为春”,“万物复情”,“喜怒通四时,与物有宜而莫知其极”,“与天和者,谓之天乐”,……谈“春”、说“情”、重“和”,都意味着并不把自然、世界、人生、生活看作完全虚妄和荒谬。想法,仍然执着于它们的存在,只是要求一种“我与万物合而为一”的人格观念。庄子对大自然的激励铺衬描述,他那许多瑰丽奇异的寓言故事,甚至他那洸洋自恣的文体,也表现出这一点。比较起来,在根本气质上,庄子哲学与儒家的人“与天地参”的精神仍然接近,而离佛家、宗教以及现代簇在主义反而更为遥远。

所以,以庄子为代表的道家,实际上是对儒家的补充,补充了儒家当时还没有充分发展的人格——心灵哲学,从而也在后世帮助儒家抵抗合吸收消化了例如佛教等外来的东西,构成中国传统的文化——心理结构中的一个重要的方面。当然,庄子哲学认为人的有意识有目的的生存活动竟完全可以如同大自然那样无意识无目的地自然运行,这是完全谬误地;从而他所提出地绝对自由的理想人格,便只能是一种虚构,因为个体的人的真正身心自由乃是人类集体在实际上支配事物的必然性并使自然人化的结果。庄子所采取的所谓“超越”,恰好是对物的必然性的逃避,这当然不可能成功,庄子哲学的确给中国文化和中国民族带来许多消极影响,它与儒家的“乐天知命”、“守道安贫”、“无可无不可”等等观念结合起来,对培植逆来顺受、自欺欺人、得过且过得奴隶性格起了十分恶劣得作用。