莫里斯的符用学与南宋山水画的范式之变

来源:中国书画网 作者:段炼 编辑:董世忠

引言

就中国山水画的载道而言,北宋之道在自然,南宋之道在内心。这是两宋之际山水画的范式之变,是从外向的写实再现转向内向的自我表现,这不仅是艺术风格之变,更是艺术观念之变,是中国艺术发展的历史转折。再现的范式见诸画家对外在自然山水的描绘,即古人所谓“图真”,并以此载道,北宋及其之前山水画的主流大抵如此。表现的范式见诸画家对个人情感和思想的表达,涉及心性,并以此载道,南宋及其之后山水画的主流大抵如此。

本文术语“范式”借自语言学,在本文论题的语境中以符号关系为基准,涉及艺术的类型模式。无论在西方还是中国学术界,艺术史学家们皆注意到了两宋之际从外向内的转变,并力图描述和阐释之,但却未指出这是范式之变。何以未能?今日西方学者因其后现代以来的政治观点而多从社会和经济视角考察这一转变,今日中国学者则因类似的政治视角而也从社会经济的方面考察之,二者都关注艺术与社会历史背景的关系,却忽视了同样重要甚至更为重要的另一关系。

我不反对这些学者的观点,因为他们道出了部分史实,但我欲指出,这些观点有失片面和偏颇,忽略了艺术与艺术家的关系,正是这一关系以符号范式而界定了南宋山水画的自我表现。就此,本文借鉴美国哲学家查尔斯·莫里斯(CharlesMorris, 1901-1979)之符号学的符用概念(pragmatics),探讨符号与符号使用者的关系,由此描述南宋山水画的范式之变,分析新范式的运作方式,阐释其对南宋山水画的影响,及其对中国艺术史之发展方向的影响。这就是说,由于文化语境的变化,南宋的内向文化精神与艺术的自我表现功能相互作用,山水画经历了从再现向着表现的转变,并就此确立了自我表现的新范式,而中国山水画的主流也自此从关注外界转向了关注内心。

在借用莫里斯符用学探讨这一转变时,本文也对其理论作出三个具体化推进。一是将莫里斯关于符号之维(semioticdimensions)的概念确认为以符号关系为基准的范式,并以之解说艺术的功能,尤其是表现的功能;二是将莫里斯的“符号使用者”确认为“符号制造者”或编码者,也即绘画实践中的艺术家;三是在艺术形式和思想观念两个层面上阐释符号范式的运作,并反过来以南宋山水画的范式之变来确认范式运作的这两个层面。

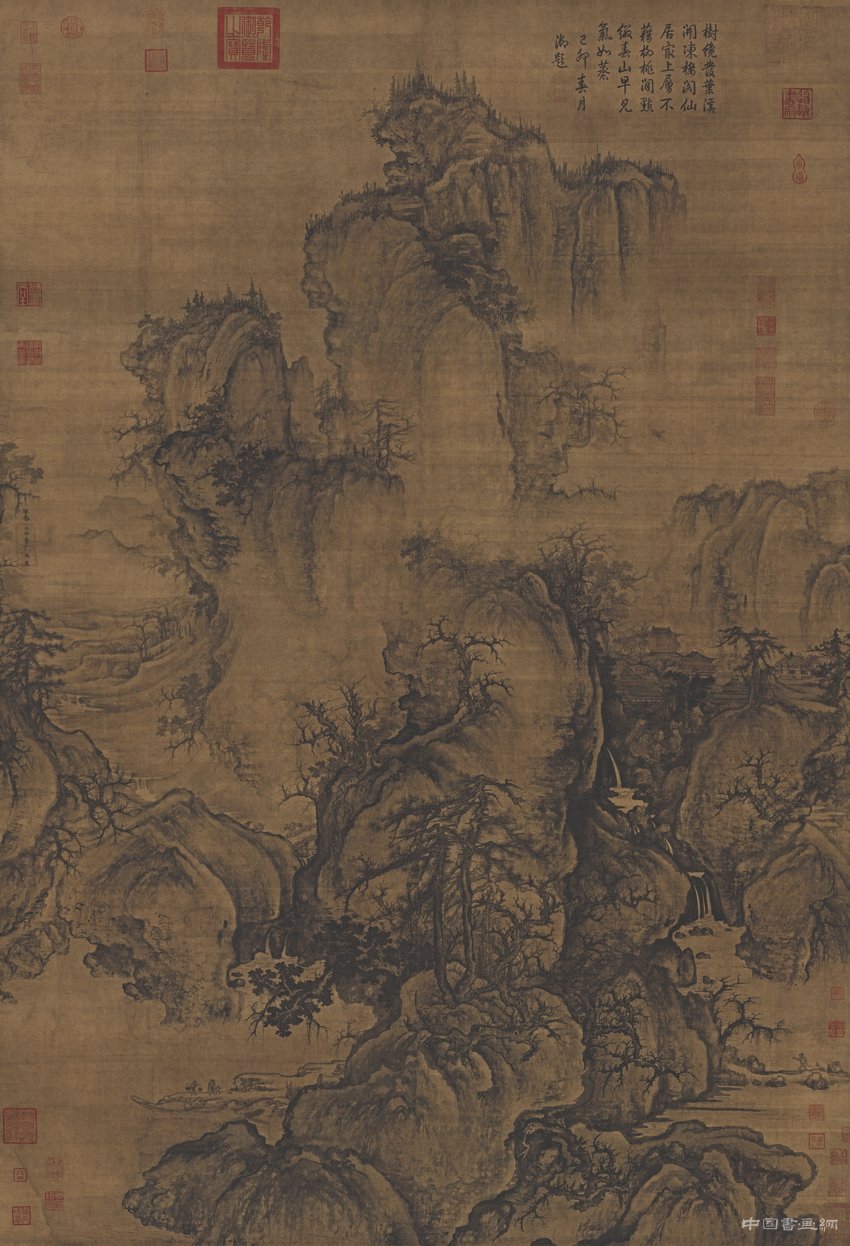

郭熙-早春图

一、莫里斯的符用学范式与南宋艺术的内向问题

查尔斯·威廉·莫里斯在其早期著作《符号理论基础》(1938)和《符号、语言与行为》(1946)中,提出了有关符号关系的三向度之说,即符形学、符义学、符用学,并在后期著作《符号学概论》(1971)中对这三个向度作了充分论述。在莫里斯看来,符形学关涉符号的内部关系和符号之间的关系,符义学关涉符号与所指的关系,而符用学则关涉符号与其使用者之间的关系(Morris1971: 21-22)。显然,这三项关系的中心都是符号,所以本文才说莫里斯的三向度理论以符号关系为基准,符号关系是三个向度的交汇点。

莫里斯继承了皮尔斯的符号学遗产,他对现代符号学之发展所做的贡献,除了上述三向度外,还在于他分辨了符号意指过程的四元素:符号、所指(类似于皮尔斯的“对象项”)、阐释项、阐释者(Morris1971: 19-20)。他从皮尔斯的“阐释项”里区分出了“阐释者”,并以前者作为后者的活动场所。莫里斯将“阐释者”定义为符号的使用者,有时指符号编码者,有时指符号解码者,有时二者皆指。本文随后即会指出,在论述中国山水画的语境中,符号的使用者是编码者,是以描绘自然山水的图像来载道的山水画家。

那么,莫里斯符号学与本文所研究的中国艺术史有何关系?我认为,莫里斯的符号三向度理论可以为我们阐释南宋山水画的新主流提供一个符号学的理论框架,并直指符号关系的范式要义。在此,范式一语既指莫里斯三向度的符号关系,也指艺术的类型模式。再者,莫里斯三向度中关涉符号及其使用者之关系的符用学有助于阐释南宋山水画主流的“内向”问题。这范式之变,是中国山水画从北宋写实再现的类型模式转向南宋自我表现的类型模式。

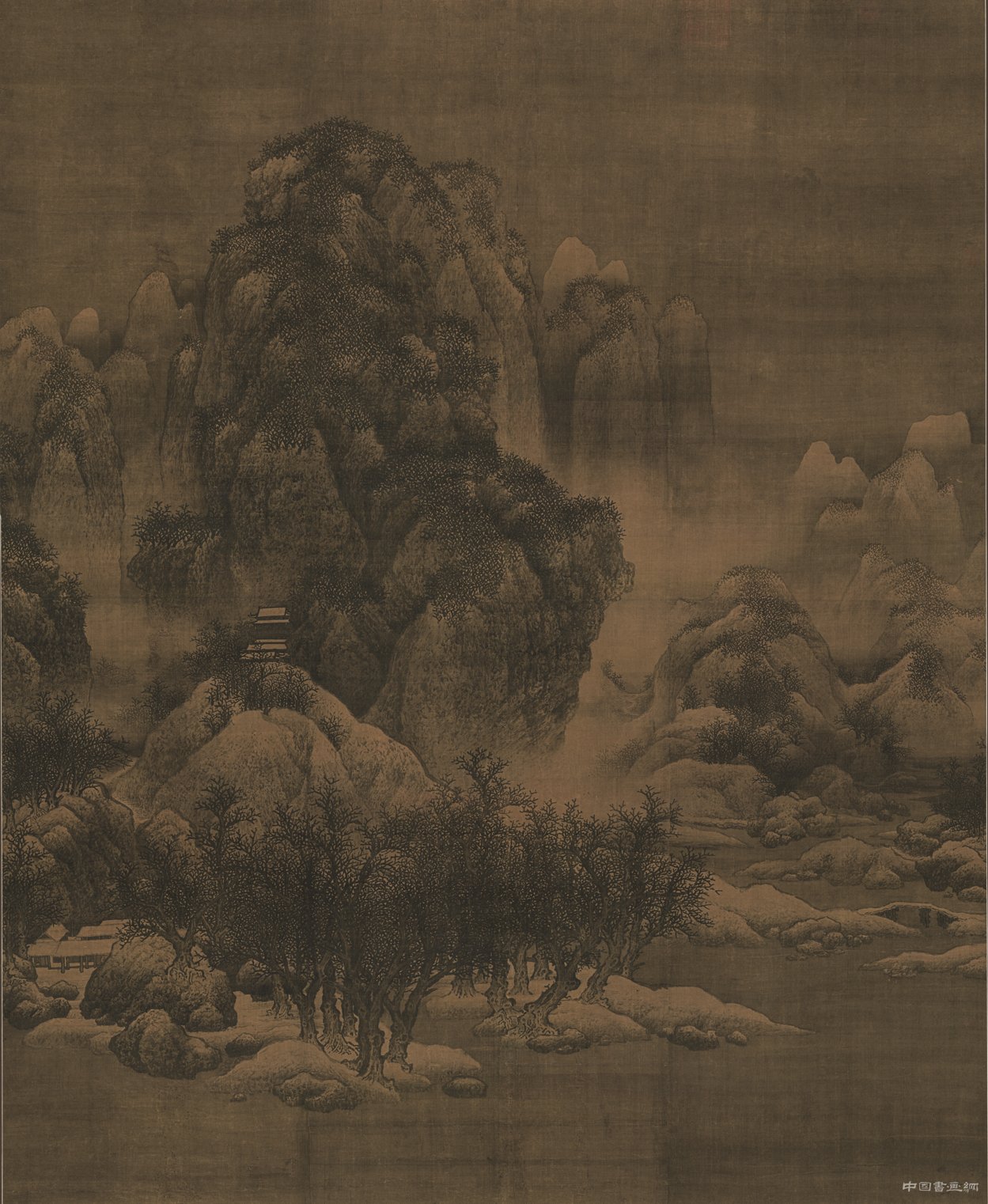

宋 范宽-雪景寒林图 绢本

半个世纪前,研究中国艺术史的美国学者高居翰在讨论南宋艺术时,将其与唐代艺术做了这样的比较:“宋代不同于唐代的外向扩张,宋代文化是内向的,…其养分来自内部,…北宋后期出现的复古思潮,一变而为南宋艺术的主要成分”(Cahill1962: 8)。高居翰一方面指出了南宋艺术的内向问题,另一方面也指出了唐宋文化的不同,是为南宋内向的历史前提,即北方游牧民族对两宋的侵扰和最终的改朝换代。

提出上述观点之后整整三十年,高居翰又在美国哈佛大学的系列讲座上进一步阐发了这一观点,并据此出版了专著《诗意之旅》(1996)。在此书前言里高居翰生动解说了中国艺术的内向问题:“隐居自然有若神话:或徜徉山间以求诗情,或驻足山道以赏景观,或聆听山籁以味内心,或归返山居以求宁静。这一切我谓之诗意之旅,此不惟中国诗歌所独有,也为中国绘画之主题”(Cahill1996: 4)。

高居翰在举证南宋山水画之内向问题时,描述多于阐释。例如,为了描述何为诗意之旅,以及诗意之旅怎样展开,他采用了分段分类描述法(Cahill1996: 54-67)。尽管他没有过多解说为什么会有诗意之旅,但他谈到了南宋时期的画院趣味和文学风尚,以及当时的经济发展、商贸活动和教育体制等外在因素。

与高居翰相似,其他学者也多采用描述的方法来讨论内向问题,例如瓦勒里·奥提兹(ValerieOtiz)的专著《梦回南宋山水间》(1999)。这些学者们对内向问题的观察和描述不仅是具体针对南宋绘画的,也是针对南宋文化的共性。恰如美国华裔学者刘子健(1919-1993)在讨论此问题时所使用的比喻:

与前朝相比,宋代中国有如一株枝叶繁茂、长势高大的老树,树上满是新枝嫩叶,树下盘根错节。然而,一场风暴突如其来,耗尽了老树的能量,其内在生命力不得不转化为一种自我保护的机制。于是,这株老树仍然继续生长,但却不再长高长大。那么,其内在能量的巨变究竟是什么?(Liu1988: 10)

南宋 李迪 枫鹰雉鸡图 绢本

我在本文对刘子健这一问题的回答是,南宋文化之树的内在生长模式发生了转变,于是,这株树不再向外扩张,而是向内转,转向了内在的逾趋精致。借用这株树的内外之别,刘子健比较了北宋和南宋的文化形态,然后写道:

十一世纪的北宋精英文化是向外扩张的,其乐观精神使新方向得以开拓,新特征也得以呈现,北宋因此而繁荣昌盛。相反,十二世纪的南宋精英文化倾向于自身社会的延续和坚守,倾向于回顾和内省。与往昔相比,南宋文化偏于精致而审慎,以至于悲观。要之,北宋的特征是外向,南宋的特征是内向(Liu1988: 10)。

至于内外之变的原因,刘子健与高居翰大同小异,也看重外在因素,例如上述老树之喻中那突如其来的暴风雨。无论是历史的、社会的、政治的、军事的、经济的、还是知识界的,所有这些外在因素对南宋的文化和艺术变化都至关重要。但这并非全部事实,在我看来,南宋山水画的改变,还在于观念与风格,是范式之变。这一变,并不仅仅是外因的结果,同时也是内因的结果,而变化的内因与外因同样重要。具体说,从北宋的外向型艺术转向南宋的内向型艺术,是从写实再现转向自我表现的范式之变。若借莫里斯的符号学术语说,这就是从符号与所指之间的符义学关系,转向符号及其使用者之间的符用学关系,这便是我所谓之符号关系的范式之变。就南宋山水画的符号关系而言,这是从符义学向度转向符用学向度,是从艺术与外部世界之间的再现性关系,转向艺术与艺术家之间的表现性关系。

如前所言,我并不反对高居翰和刘子健关于外在因素的观点,但我强调他们所忽略的重要关系,即内在的范式之变。就风景艺术的历史研究而言,西方和中国都有学者注意到了范式之变,并因此而对艺术发展提出了富有成效的历史阐释,但是他们的范式并非符号关系,而论述范式的基准也不统一,其阐释甚至缺乏逻辑一致的聚焦点。

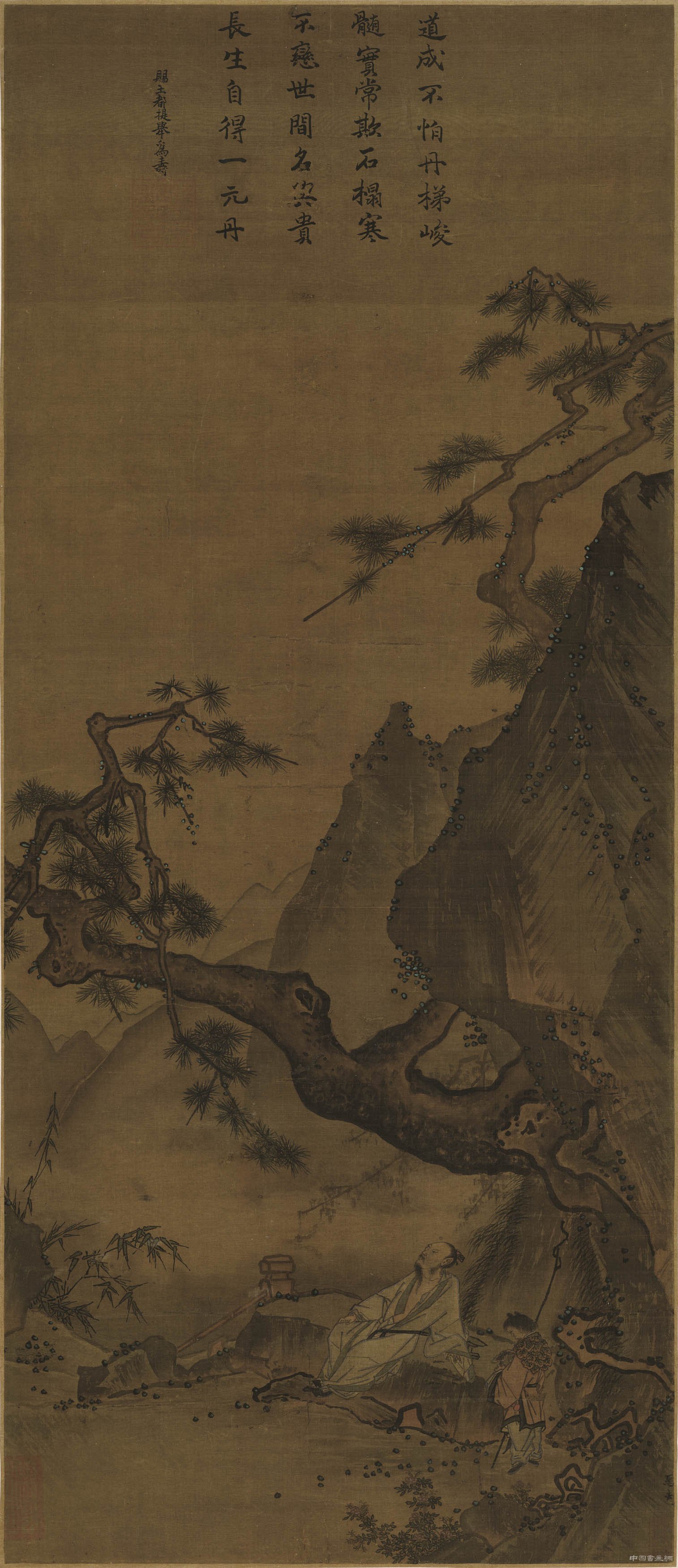

宋 马远-松寿图 辽博 绢122X52.7上海展

这方面最重要的西方艺术史学家是肯尼斯·克拉克(1903-1983),他在20世纪中期出版了关于风景画的经典之作《风景进入艺术》(1949)。克拉克在此书中用章节的题目来作为艺术类型的标签,将欧洲的中世纪风景画标为“象征风景”,将佛兰德风景标为“事实风景”,而文艺复兴风景则为“幻象风景”,以及诸如此类。克拉克的书名《风景进入艺术》也标注了西方风景画之发展的历史进程。然而,他的历史标注并无统一范式,其“象征”、“事实”、“幻象”等标签同“唯心风景”和“自然意象”混淆不清,与“北方之光”(北极光)也无共同的聚焦点或论述基准。

半个世纪后,西方另一位艺术史学家马尔康·安德鲁斯在其《风景与西方艺术》(1999)一书中采用类似的标签法来概括西方风景画的发展,只是发展历程正好相反:从“大地进入风景”到“风景进入大地”。这一往复循环的历史进程使安德鲁斯不同于克拉克,但他们的共同点却在于二者均探索艺术史的发展模式,却缺乏一以贯之的范式,尤其是关系的范式,无论是不是符号关系。

中国学者的类似探索要稍晚一些,例如吕澎在其专著《溪山清远》(2004)中探讨中国山水画从北宋到南宋的审美趣味之变,他用“真实山水”来标注北宋山水画家的图真理想与实践,用“程式山水”来标注南宋山水画家的理想与审美趣味的转变(吕2004: 14, 89, 125)。这位作者是克拉克《风景进入艺术》的中文译者,他对两宋山水画的研究无疑受到了克拉克标签法的影响。比较二者,吕澎把握了两宋之际写实山水向非写实山水的转进,因而更近于对艺术史范式之变的把握。但是,很难说“真实山水”与“程式山水”是否具有共同的范式基准,是否具有共同的关系。或问:“真实”是一种什么关系,“程式”又是一种什么关系,二者有何共同基准?西方另一位中国艺术史学家迈克·苏利文也用标签,他以“达于写实再放弃写实”来标注北宋山水画向南宋山水画的转进(Sullivan1979: 56)。相比之下,吕澎其实离两宋山水画的符号关系仅一步之遥,却失之交臂,错过了艺术史的重要范式:艺术与外部世界的再现性关系、艺术与艺术家之内在世界的表现性关系。

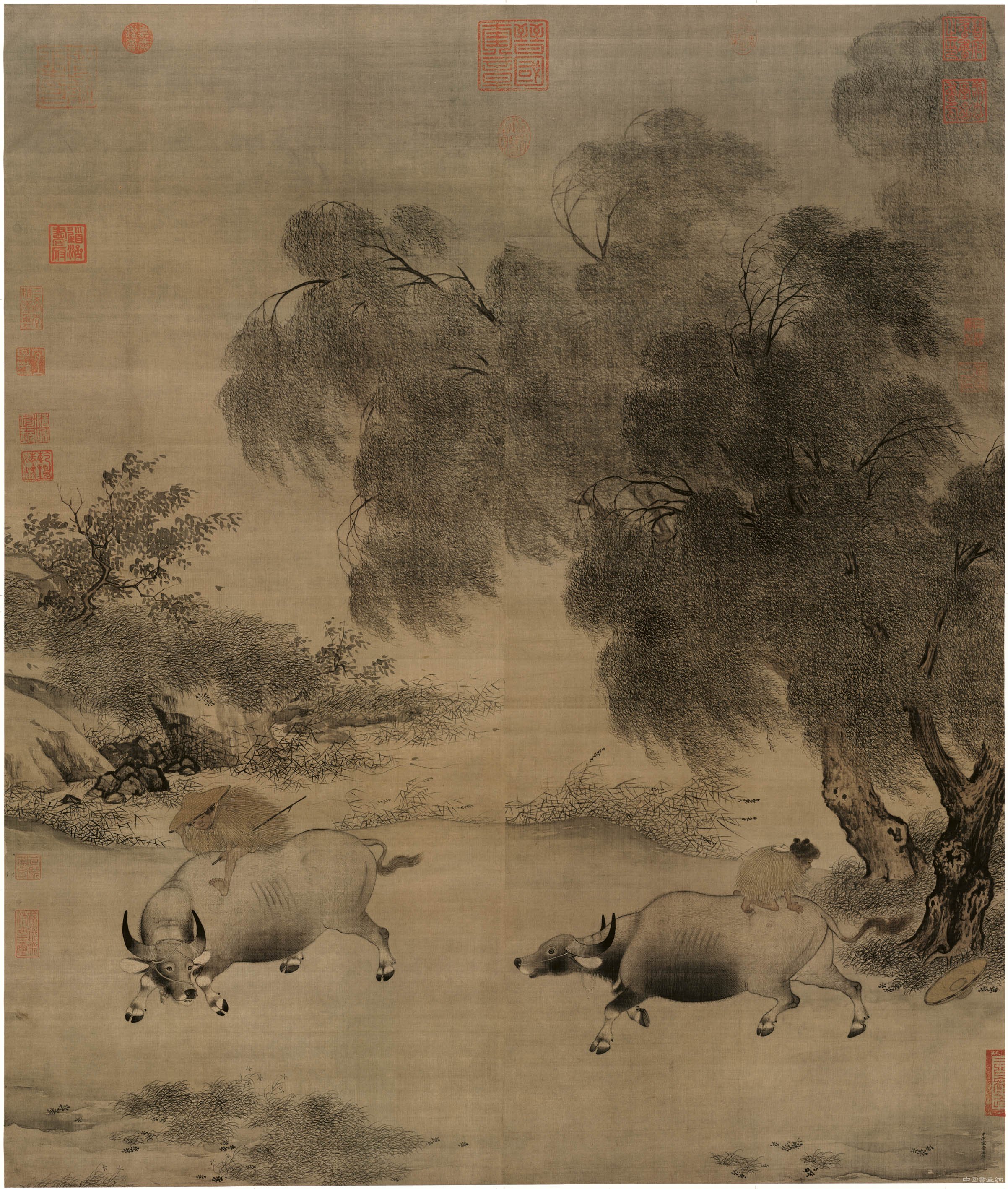

宋 赵佶 风雨牧归图 绢本

二、范式之变与李唐山水画

上述问题乃中国艺术史研究的一大缺漏,尤其是山水画史研究的缺漏。本文以符号关系为范式来研究艺术史的转进,得益于莫里斯符号学之三向度关系的启示,而借鉴莫里斯的符用学概念,则是为了填补上述缺漏。

就符用学向度而言,莫里斯勾画了符号与其使用者的关系,但借用这一关系却存在着一个实践的难处:何谓符号使用者,谁是符号使用者?莫里斯究竟是指符号的制造者(编码者)还是符号的阐释者(解码者)?由于莫里斯二者皆指,其结果便是符号的传播关系有可能紊乱。为了解决这一问题,通过细读莫里斯文本,并据其论题和上下文逻辑来推断,我主张将符号的使用者从符号的阐释者中剥离出来,并以此区分编码者和解码者,进而将莫里斯的符号使用者界定为编码者。于是,在本文的论述中,山水画家就是编码者,就南宋山水画的内向问题而言,本文所关注的符用学范式,便是山水画作品与其作者的关系,是符号与符号制造者的关系。

本文对莫里斯符用学范式的借鉴并非空穴来风,关系的范式是有先例的,例如在文学史研究中,美国著名理论家艾布拉姆斯(1912-2015)便依据作品关系来区分作者与读者。早在20世纪中期,他就在关于英语诗歌的专著《镜与灯:浪漫派理论与批评传统》(1953)中,为文学的传播勾画了一个以作品为中心的关系模式,即作品与周围世界、与作者、与读者的三种关系(Abrams1953: 6)。尽管与莫里斯的三向度不同,但艾布拉斯的模式仍与莫里斯范式具有可比性,仍能见出异同:作品即符号,故有符义学和符用学;作品与读者的关系可称阐释学,这未见于莫里斯三向度,而艾布拉姆斯模式里也无莫里斯的符形学。最重要的是,艾布拉姆斯将作品与周围世界的关系喻为“镜”,指现实主义文学对客观世界的反映,又将作品与作者的关系喻为“灯”,指浪漫主义诗歌对作者之内心世界的主观表现。

艾布拉姆斯与莫里斯的互补,给了我一个机会来尝试建构我自己关于符号范式的理论框架:我将作为符号和符号集合的山水画作品置于此框架的中心,并从这一中心勾画出四种关系:其一为作品与作者的关系,在此,作者是作品的编码者;其二为作品与外界自然的关系,在此,自然相当于莫里斯的对象项,或艾布拉姆斯所说的周围世界,即镜子所反映的世界;其三是作品与观画者的关系,在此,作者是符号的解码者,或莫里斯所说的阐释者;其四是作品内部的符号关系,类似于莫里斯的符形学向度。我用这一理论框架来解说南宋山水画的内向问题,将北宋向南宋的艺术史转进,描述为从镜子式现实主义反映论转向明灯式自我表现论的范式之变。这一解说揭示了南宋山水画之观念与形式的实质,可由南宋早期的过渡型画家李唐(约1066-1150)的个案来阐发,因为李唐是成熟于北宋而转变于南宋的重要画家,其艺术观念和画风直接影响了后世的南宋山水画。

大体上说,李唐作于北宋后期的作品多循写实再现的模式,而作于南宋前期的作品,则循自我表现的模式,前者是画家将所见之自然风景描摹于画面,后者正好相反,是画家将内心之情或内心之思呈现于画面,即本文所谓范式之变。在李唐的个案中,这就是从对外部世界的现实主义观察和描绘,转变为对内部世界的审视和主观表现。台北故宫博物院所藏李唐名画《万壑松风图》(1124)作于北宋覆亡前三年,就其所绘对象、立轴格式、构图布局、格调画风、笔墨技法而言,皆具北宋特征,尤其是北宋前期大家范宽所代表的特征。李唐画中高耸的主峰和虽矮小但清瘦挺拔的侧峰以及巨石,还有前景的树木、流水、垒石,无不流露着范宽的图影。无疑,范宽对李唐的影响在于观念与形式两个层面,例如李唐画中的纪念碑式主峰,便与范宽《溪山行旅图》中的主峰异曲同工,都以隐喻和象征的方式来或多或少地颂扬朝廷,尽管范宽所颂乃上升时期的王朝,而李唐所颂则是衰落时期的王朝。就形式上的极尽精工描绘之能事来说,李唐与范宽几乎无异。

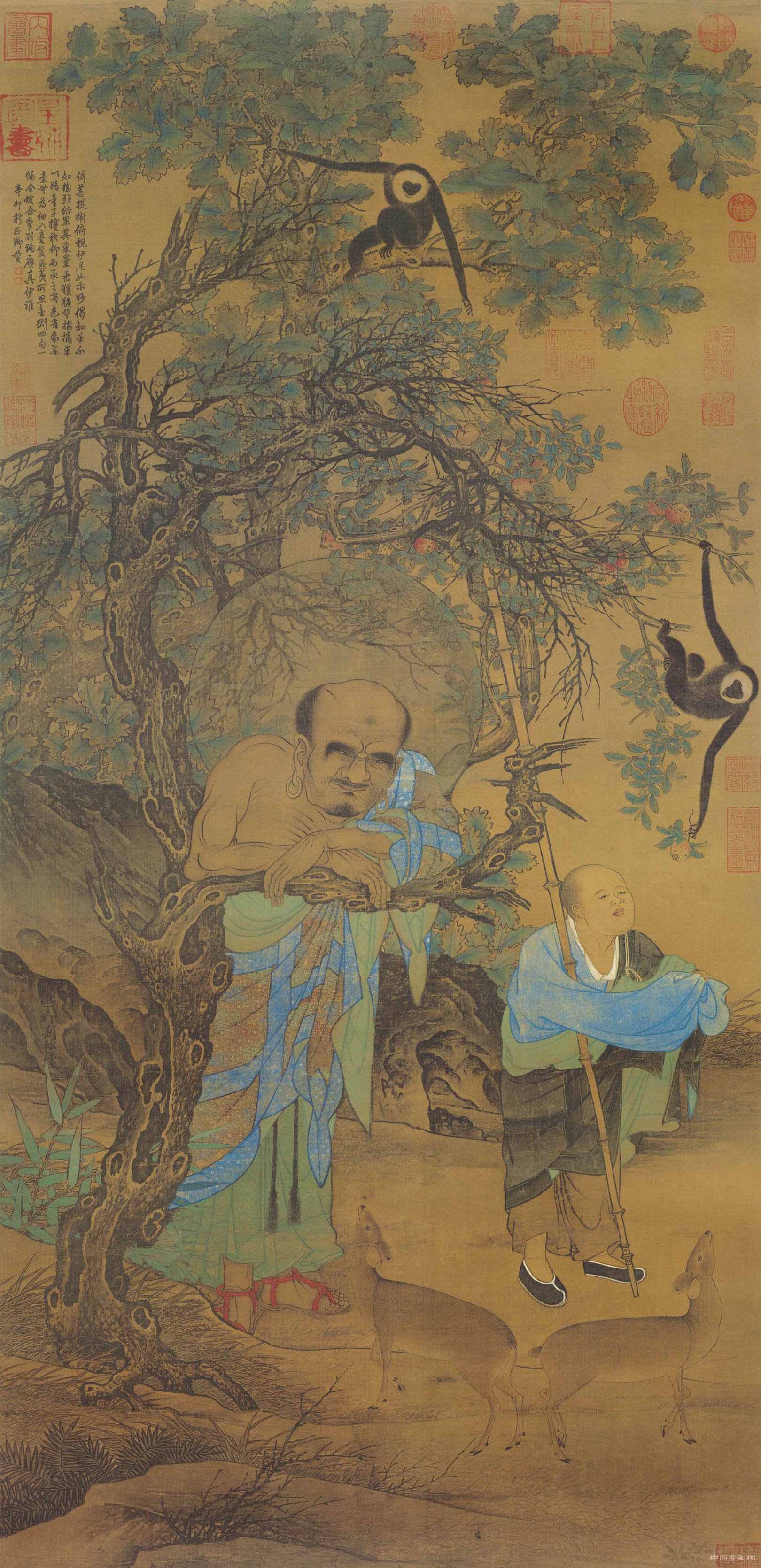

宋 刘松年 罗汉图 绢本

李唐是北方人,北宋覆亡后他在高龄之年到达南方,任职皇家画院,不仅成为一代宗师,也适应了南方生活,渐渐改变了北方人看风景的眼光,转而从南方人视角观察自然。现藏台北故宫博物院的另一李唐名画《清溪渔隐图》与其北宋山水画几无共同处,此画既无北方的高山,更无直立的主峰,相反,此横卷所绘皆为南方小景:河边平沙,浅岸逶迤,绿荫处处,茅屋空空。远处有一小渔船仅露一端,船头静坐一独钓者,其景类似于电影宽荧幕的横幅特写和近镜头。若用郭熙的话说,李唐之画已无高远场景,仅示人以平远和深远之景,且关注细节,在独钓之类的细节中表现个人情感和思绪的精微之处。此时的李唐已不再是纯粹的北方人,他的目光转向了自己的内心世界,并在南方的横式小景中暗寄自己痛失北方家园的幽怨之情。不消说,这幅渔隐图不像过去那样为皇室歌功颂德,而是以托物言志和借景抒情的方式来载道,当然,所载之道主要是画家的个人情绪和思绪。

何以如此?在观念的层面说,北宋时期文化外向,艺术家们到外在的大自然里寻道,以山水画来再现自然,是为载道之法。但是,金灭北宋,北方国土丧失,宋室南渡,偏安一隅,南宋国土大为缩小,南迁者之眼界心域皆因而受限。与此相应,南宋画家丧失了可以寻道的大自然,他们不得不眼光向内转,问道于心。如前所言,道之所在,不仅是自然,也是人心,北宋文人寻道于自然,南宋文人问道于内心,故有南宋文化的内向之说。与此相应,南宋山水画不再像北宋山水画那样写实再现,而是转向自我表现。在李唐的南宋渔隐图中,那位坐禅般的独钓者完全沉浸于垂钓,而那无形之鱼则是一个零符号或空符号,隐于垂钓者心中,其所指为道。表面看,道即鱼,隐于水中,而独钓者也隐于河岸之后,隐于林荫之下,实际上,对画家来说,道隐于自己心中,有如意念中的阴阳双鱼图。李唐的自我表现之法,是寻道于自己的内心深处,并从里向外为道赋形,使内心之道赋诸南方山水。此种载道之法,个人因素过重,难于为朝廷歌功颂德,难于应酬他人,其画只能是为自己而作。也正是在这样的意义上,我们才说李唐作品见证了南宋山水画的范式之变。

基于符号关系的范式,不仅涉及观念,也涉及形式,因为观念的玄学之道由形式的图像来表现。恰如苏立文说,北宋山水画家企及了现实主义再现的高峰,而后的南宋山水画家则放弃之。何以如此,艺术风格怎会内向?苏立文并未给出直接而精确的回答,我且试答之:为了载道,外向的北宋画家们面向自然,观察自然,逐渐建立并完善了描摹山水、再现自然的所谓“图真”写实技法;相反,南宋画家以自我表现来载道,他们转向自我内心,在记忆中追寻北宋技法,而非向外观察南方风景以开发技法,也就是说,南宋画家的师法前人多于师法自然。

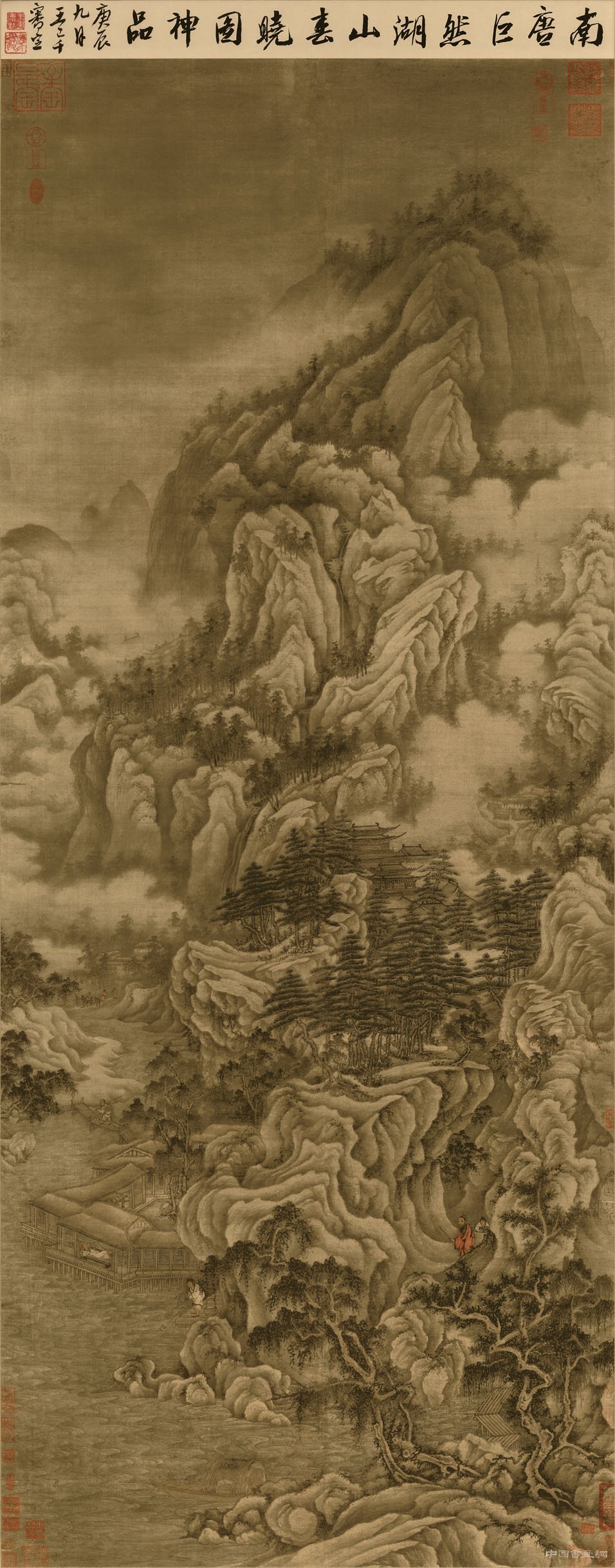

五代 巨然 湖山春晓图

以上试答来自我的个人观察和思考。几年前我出行太行山区,在大山的悬崖石壁上,随处可见其表面所呈现的各种斧劈刀砍式纹路,有整齐排列的平行线,有相互交错的斜直线,这让我立刻联想到北宋山水画中描绘巨石岩壁的有力线条和皴搽笔法。目睹此景,我相信北宋画家们在千年前看见了北方大自然的鬼斧神工所留下的痕迹。的确,太行山和其它北方大山正是范宽等北宋画家们的所行之地,他们看见了、欣赏了、思考了大自然的鬼斧神工,并尝试在绘画中以笔墨来描摹这鬼斧神工的痕迹,从而再现大自然的奇观,于是他们发展出了名为“斧劈皴”的用笔用墨之法,也即用不同干湿软硬的画笔侧峰来斜扫涂抹,描摹山岩石壁的纹理质地,力图真实地再现自然景观。

南宋画家则不然,他们不必求道于外在世界,而是转向内心以求道;他们也不必向外在的大自然学习笔墨技法,而是转向内心,从学画的记忆中寻找北宋和先贤的技法。在此,南宋大家李唐再次成为有说服力的个案,因为他来自北宋,成熟于北宋,通过亲身观察而洞悉了北方山水之美,并掌握了描绘北方山水的技法。在《万壑松风图》中,李唐让我们看到了他描绘大山高峰和岩面石壁所用的纯熟的斧劈皴技法。南渡到杭州后,李唐在《清溪渔隐图》中用同样的笔法来描绘江南山水,由于画中并无高山巨石或悬崖峭壁,他便用斧劈皴来描绘平缓的河岸,以其墨色的浓淡影调来涂绘岸边断层的物理质地。在这幅江南风景中,李唐不需要实地观察北方山水的景象,而是借旧法以图新,表现南方景色。

无疑,李唐是南宋山水画笔墨程式的始作俑者,也是其审美风格的始作俑者。北宋在1127年落入金人之手,北宋皇帝及其家眷,无数朝廷官员和宫女,以及朝廷所藏之文书图档,包括绘画书法古董珍品,无一幸免,皆被金人掠去,劫往更加往北的金人故地。彼时的李唐,也在被俘掠者中,但他半道侥幸逃脱,并辗转渡江抵达南宋都城杭州。刚开始他流落街头卖画谋生,但不久即被南渡的朝廷官员认出,随即被南宋新帝招入朝中,成为新设的宫廷画院大画师。南宋画家中来自北宋的画师并不多,李唐是其中少有的大家;南宋画院也几无北宋藏画,从金人劫掠中幸存下来的画作极少,于是,对画院学子来说,李唐便成为南宋早期仅有的画师,其作品也几乎是仅有的范画。与北宋不同,南宋画院的学子不必非到大自然去观察不可,相反,他们投诸李唐门下学习绘画。李唐为师,是将自己的技法加以程式化,使学生能按部就班地学习。这些学生学成之后成为宫廷画师,受命作画时,他们只需在记忆中寻找合适的技法,并付诸笔墨。在南宋早期,几乎所有的画院画家皆是李唐的学生,一些名家亦为其学生。

南宋的程式化技法不是来自观察自然,而基本来自学习的记忆。在形式风格的层面上说,程式化技法指涉了南宋文化的内向,而无论是在形式还是观念的层次上,南宋画风的改变,都是符号关系的改变。借用莫里斯的话说,从北宋的写实再现,转向南宋的自我表现,是从符义学的向度转向符用学的向度,是范式之变。

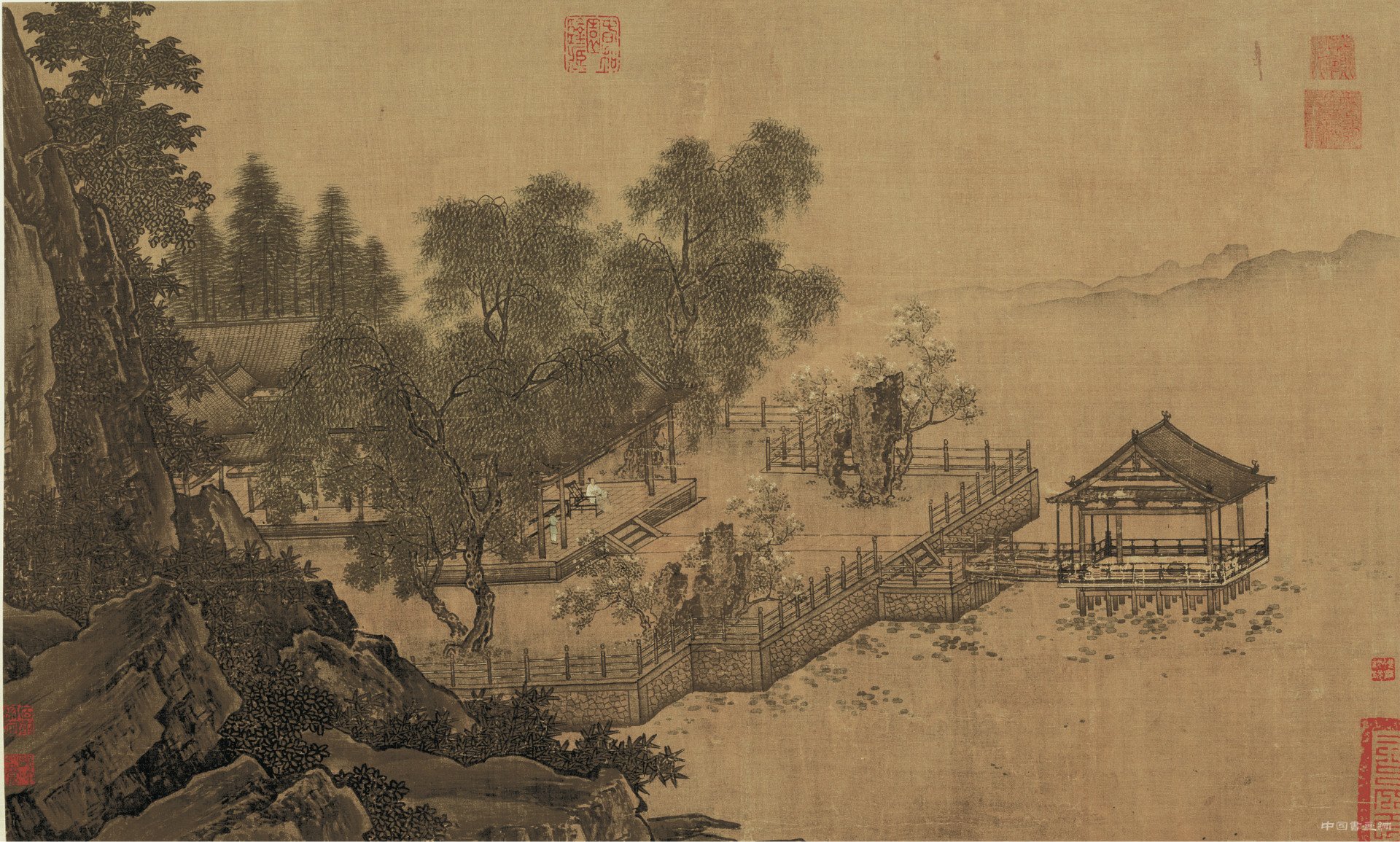

宋 刘松年 四景山水

三、符用学向度与自我表现的两个层次

道在自然,亦在人心。南宋之时,新儒家思想得势,文人士大夫们依据孔子之教而看重精神心性与伦理道德的互动,艺术家亦更相信道在心中。从西方观点看,心与脑不同,二者各有所司,但在中国传统文化中,心脑通常不分,新儒家所言之心,实为心与脑二者,而“心性”之说,则若西方哲学中的“精神性”。当然,二者并不完全等同,因为心性具有儒道释三家内涵,而精神性则通常指基督教精神。在此,与本文论题相关的是,南宋朱熹论心性,强调形而上与形而下的贯通(张2010:282),恰如山水画之观念与形式的贯通。

作为范式之变,从北宋的写实再现转向南宋的自我表现,是艺术模式从外向型转为内向型,由此而生的问题是:艺术家怎样企及自己的内心?与此相关,本文进一步提出的问题则是何谓自我、何谓自我表现?

莫里斯的符用学向度有助于解答这个问题,因为符用学的关键在于艺术与艺术家的关系。简单地说,在此向度上所谓自我就是艺术家,而艺术家与其作品的关系则是自我表现的关系。不过事情不会这样简单,在符用学的意义上更进一步说,艺术家之自我表现的编码过程是一个观念化过程,编码程序是为自我表现服务的。正如莫里斯所言:“尽管符号具有表现功能,但并不指涉自己的阐释项,而只有在更高的层面上涉及符号与其阐释者(艺术家)的关系时,符号才能获得此一意指功能。惟其如此,符号才具有独立的和社会的价值,一个在更高层次上具有意指功能的符号也才得以存在”(Morris1971: 51)。这就是说,莫里斯的符号具有二重性,就艺术而言,表面所指为某物,而深层所指则是符号的制造者,也即符号表现作者。换言之,制造符号的目的是作者表述自己。

从莫里斯的这一观点出发,我可以这样思考:如果说北宋山水画之旧符号的功能是外在的写实再现,那么南宋山水画之新符号的功能便是自我表现,且是两个层次上的自我表现。在形式的层次上新符号与旧符号大同小异,皆是再现外在的自然山水,但在观念的层次上新符号却大为不同,其功能在于内在心性的表达,这才是范式之变的关键。形式是视觉的,观念却不仅如此,用莫里斯的话说,观念不仅是生物学的,更是是心理学和社会学的。莫里斯认为,再现只是符号的面具,若摘下这个面具,自我表现的功能则可以揭示艺术家的真面目,也即艺术家的内心。当然,在形式与观念之间,还有更多层次,如修辞与审美的层次,但这暂非本文议题。

宋 刘松年 四景山水 夏

本文对李唐的上述讨论,关注了从北方大山向南方小景的转变,在这转变的背后是南宋画家对北方的记忆,例如对斧劈皴技法的应用。南渡之后,李唐虽然生活在南方,眼观目睹的也都是南方风景,但他关注内心,北宋山水和笔法技巧仍在他心中。这不仅是李唐一人的情况,也是他那一代南渡画家的多数情况,尽管各人的具体案例有所不同。

为此,我们可以比较南宋早期画家赵伯驹(?1173)和北宋末期画家王希孟(1096-?)的两幅山水画,以此说明李唐之例并非孤例。赵伯驹是北宋开国皇帝的七世孙,因北宋覆亡而南渡到杭州,成为南宋朝廷的官员。赵伯驹的传世之作是现藏北京故宫博物院的全景式横幅山水长卷《江山秋色图》。作为对照,王希孟是艺术神童,为北宋皇帝徽宗所赏识,并由徽宗亲自授艺,后成为北宋宫廷画家,在十八岁那年绘制了全景式横幅山水长卷《千里江山图》,成为传世杰作,也藏北京故宫博物院。就两位作者的创作意图而言,南宋赵伯驹和北宋王希孟的作画目的都是为了歌功颂德,无论是歌颂大厦将倾的末代皇帝,还是歌颂偏安一隅的新朝皇帝,这两幅画都颂扬朝廷,颂扬帝王江山。就尺幅格式而言,两幅画都同样采用了横幅长卷,就用色而言,都属青绿山水。也就是说,这两幅画的方方面面都极为相似。

那么,这两位画家是怎样歌颂各自恩主的?且先看构图,因为构图是再现帝王江山的重要环节。赵伯驹画中有五条峰峦,高低参差,由近而远,呈之字形向前延伸。这些峰峦分为平行的两组,自中及左为一组,包括四条峰峦,占了幅面三分之二的空间,而画右的第五条峰峦则自成一组。这五条峰峦中,前一组的第三条为最高峰,雄居画面中心,由侧峰簇拥。两组之间有一宽阔的河谷蜿蜒穿过,另两条相对次要的河流也穿过山间。山水间林木处处,更有山路行人,星星点点,于是,大山大水,人气隐然。

赵伯驹的上述构图与王希孟的构图相似,唯两处不同:王希孟画中的峰峦是四条而非五条,其分组也左右相反。这一相异并不重要,重要的是二画如此相似,以至于二十世纪的一位艺术史学家认为赵伯驹之画应是北宋而非南宋作品(徐1998:379)。尽管另有一些艺术史论家不赞同此说,但我借比较二画却想说明:南宋山水画并不一定如实再现真正的江南风景,而是要表现画家内心深处所记忆的北宋山水。所以,当有学者指出王希孟虽是北宋人,但《千里江山图》描绘的却是南方风景时,我并不认为这是问题的要害,相反,我认为这样或许更有利于赵伯驹在其南宋山水画中接受北宋影响。

这一比较的要义何在?依照莫里斯的符用学来说,编码程序的出发点是画家的观点,此观点在自身,而非身外。所以,在形式的层次上看,赵伯驹的图像所再现的究竟是北方失地,还是江南风景,并不重要,重要的是北方失地在画家心中。当然,再现仅是外在的面具,面具之下是另一回事。在观念的层次上说,赵伯驹表现的是画家自己:是他记忆中的北方风景,是记忆中北宋的美好时光,是内心深处因痛失北方国土和北宋沦亡而生的幽怨和哀伤之情。所以,赵伯驹的画不仅是歌颂赵宋朝廷,也是对个人情思的委婉表现。换言之,作为一种新的符号能指,赵伯驹画中的山水图像指涉画家自己及其情感和思绪,而不一定是南宋风景。也正是在此,画家的心性才有所依、有所现,即所谓道在心中。

的确,艺术家的心性与道相关。在中国传统哲学的各家思想中,其道有所不同:道家关注自然之道和生命之道,儒家偏向社会之道和为人之道,释家强调悲悯之道和智慧之道。对艺术家来说,三家之道皆在心中,而抵达内心之道则至少有三个步骤。其一,观察并描绘外在自然,以求理解客观世界,是为艺术的再现;其二,反省内心世界,以求理解主观自我并展示之,是为艺术的表现;其三,通过自我表现而在绘画中载道,也即为道编码,是为中国传统山水画的至高目的,或曰至境。在艺术实践过程中,此三步骤合而为一,即观道、载道、传道,这是一个从物理到心理再到哲理的传播过程。

相对而言,北宋山水画的写实再现更多地在视觉形式的层面上关注外在的自然图像,而南宋山水画的自我表现则更多地在观念层面上关注内在的自身情感和思想。尽管这是从北宋艺术向南宋艺术转进的范式之变,但这转进并非毫无根由,其源头至少可以追溯到北宋前期的范宽。在言及自己的师法问题时,范宽这样说:“前人之法未尝不近取诸物,吾与其师于人者,未若师诸物也。吾与其师于物也,未若师诸心”(俞2007)。也就是说,范宽虽以师法自然而闻名,但他深谙师法于心的重要性。

在李唐和赵伯驹之后,南宋中期的一些重要画家以其作品而强化了这种范式之变,其中出自绘画之家的马远(约1140-1225)极有影响力。早在北宋的徽宗时期,马远曾祖父便是著名画家,到了南宋初期,祖父和伯父皆是宫廷画家,而马远本人与儿子马麟也是著名宫廷画家。马远师法李唐,但在观念的层面上却更富于自我表现的特征,而在形式的层面上其用笔和造型则相对简练。

要谈马远的自我表现,就不得不进一步谈北宋旧符号与南宋新符号的关系。现藏美国堪萨斯城纳尔逊-艾金森美术馆的马远横幅长卷《春游赋诗图》,虽画景观,却写人物,描绘了杭州郊外的春游景象。这不是高山大川之景,而是一幅幅小场景组合,其场景是乡村别墅的主人正在户外的案桌上展开长卷,挥毫书写,周围聚集着骚人墨客、士夫文人、以及家庭成员和仆人雇佣。与北宋山水画中的点景小人相比,这幅画里的人物显然更大更突出。有学者考证,画中的别墅主人是南宋朝廷高官,他雇了马远以画家身份前来别墅为其春游和雅集助兴。同时,马远作为著名的宫廷画师,也是受邀贵宾,而非卖艺的匠人。所以在这幅画中,马远不是一个旁观者,而是雅集的一员,既是画中的文人雅士,也是挥毫书写的朝廷官员。画家的此种身份认同感清晰而强烈,就隐含的作者意图而言,此画不必描绘高山大川,但画中人物却需要大过通常所绘,以便在风景中占据中心位置,而不再扮演点景小人的角色。

马远不仅放弃描绘场面宏大的山水景观,而且在小幅作品中走向了构图的极端,将林木楼阁置于画面一角,因而获得“马一角”之名。有的艺术史学家在观念的层面上进行政治解读,认为马远的一角式构图反映了南宋朝廷对不得已而偏安一隅的自满自足。对此阐释,我不持异议,但我倾向于形式层面的阐释,认为这主要是风格问题,恰如马远描绘岩石所用的大斧劈之法,主要与北宋山水画的技法相关,来自画家对北宋画法的研习和记忆。

在小景和一角式构图中,马远以简约为特征而将南宋山水画的范式之变向前推进了一步,其简约的极端之例,是将山水景观简化到几近于无,仅留下景中人物,结果打破了山水画与人物画的界线,也打破了形式层次与观念层次的界线。这类作品以《寒江独钓图》为代表,画中无尽的河面上仅一叶孤舟,船头独坐一位垂钓的隐士,正全神贯注于鱼线的入水之处。画家着意强调人的分量,以至于小舟的另一头几乎要翘离水面。画家又以寥寥数笔描绘船旁的水波纹理,以显流水的湍急,似乎营造出危险气氛,强化了寒江独钓的冷落与孤寂。除了这几条仅有的波浪线条,画中再无与水相关的痕迹,既无小岛沙洲,也无水岸河滩,更无水草踪影。在如此广寂的空无中,独钓的隐士成为画面焦点,而隐士则聚焦于垂钓,并非聚焦于自己的孤独。此时此刻,画中鱼线松弛,与钓者的心态和情状既相对比,又相呼应,更说明鱼线的另一端尚无鱼上钩。这是一个等待的时刻,唯需专注,心无旁骛。此时此刻,水中之鱼虽未上钩,但却可以预期,因此,这是顿悟即将来到的时刻,此刻的专注、宁静和孤独成为一种禅定。这样说来,这幅小景不是要再现垂钓的场景,而是要表现画家的自我意识,即所谓心性的自觉。

借用莫里斯的符用学理论来说马远个案,那么画家便是其作品符号系统的目的项。画家不仅设计并设置符号,而且使用这一符号来进行自我表现,这当中的符号关系由符号的使用者决定。于是,这关系便是符号与其使用者之间的规约,这规约又反过来制约这一关系,莫里斯称其为约定[i]。马远画作之图像的简约和构图的空灵,既见证了这一约定,也见证了南宋山水画从写实再现转向自我表现的范式之变。

四、简约,禅画与即兴特征

随着艺术史的发展,范式之变渐成南宋山水画的规约,界定了艺术家与其作品的关系,反之亦然。到南宋末,范式之变大功告成,宫廷画家、文人画家、禅僧画家各领风骚,虽然他们的艺术思想和艺术风格各不相同,甚至相左,但却一并汇成了宋末山水画的大流。

在这三类艺术家中,宫廷画家扮演了重要角色。后世的艺术史学家们多将其中的夏圭和马远归为一类,因为他们多有相似之处:不仅同时代,而且同师门,都师法李唐,技法接近,又都钟情于山水小景。在构图布局方面,夏圭的“夏半边”与马远的“马一角”异曲同工,相映成趣。然而,在所绘对象方面夏圭与马远有所不同,尤其是绘制横幅长卷,夏圭偏离了北方记忆,转而描绘南方景色,因为他是江南人,祖籍南宋都城临安,即今日杭州。夏圭描绘江南风景的名作,是现藏台北故宫博物院的横幅长卷《溪山清远图》,后世学者常津津乐道于此画的构图,赞其山峦与流水的分布与组合,赞其革新的大斧劈笔法。我不否认这些赞词,但我看重此画构图所循之阴阳关系的音乐性,例如他对画中近岸密林里的寺庙建筑群做了精细刻画,而相邻的空濛大河则几乎不施笔墨。关键意象的繁简对比,是阴阳相易的例子,从繁到简的过渡,具有节奏感和速度感,是为其音乐性,可谓画家心声的流露。

再者,关于山水画的音乐性所透露的简约特征,现藏美国纳尔逊-艾金森美术馆的另一夏圭横幅长卷《山水十二景图》更有说服力。此画之景被简化为三层,层层趋简,有如音乐的流逝。第一层是前景的山石林木,偶有细节;第二层是中景的沙洲河岸以及树木村庄,可说全无细节,仅现剪影;第三层是广袤空旷的背景下勾画出的山川之形,仅有轮廓。与《溪山清远图》相比,《山水十二景图》之简约,与其说是描绘山水,不如说投射心像,并以之言道,与柏拉图洞穴喻的投影不谋而合。此种简约,有的学者可能会说是画家对自然风景的感悟和再现,但我宁愿重复前说:自然之道因画家感悟山水而转为内心之道,再被呈于画上,则是内心之道的外显和表现。外显即投射,恰如艾布拉姆斯的灯喻,画家像灯光照明一般将内心之道直接呈现出来,照耀读画者,而无需描绘山水细节,以免山水之形挡住了道的呈现,这是自我表现之一种。

就自我表现而言,南宋的文人画家比宫廷画家更关注自我,其山水画的范式之变也更为独特。南宋前期的文人画家米友仁(约1072-1151)继承其父米芾(1051-1107)的笔墨探索,进一步发展了极具独创性的“米点山水”之法。尽管米氏父子深谙北宋山水笔法,但“米点山水”却将北宋绘画对用笔的倚重,转向了对用墨用水的倚重,这不仅是笔墨并举,而且是水墨弥漫。具体说,在形式的层面上,米友仁放弃了北宋的斧劈皴和干笔描摹,转而用水墨淋漓的湿笔来点染江南山水的烟云迷雾。若说北宋山水画的用笔用线硬挺干脆、物象细节一清二楚,那么南宋的米点山水则是温润柔软、物象朦胧不清,恰若江南文化的阴柔与暧昧。

米友仁的山水画也简约,但其简约之法独一无二。在现藏北京故宫博物院的横幅长卷《潇湘奇观图》中,米友仁以湿润的墨色渐变来点染山水之形,不求山体轮廓的清晰和线条的硬挺,反求浑化交融,以雾气迷蒙而将山与水化为一体。据此,后世有艺术史学家认为米友仁绘画的目的不是为了如实再现自然山水,而是为了玩弄笔墨,并借其自题而给他贴上“墨戏”的标签(邓2006: 406)。在我看来,墨戏是笔墨形式,归属符形学关系,此标签说对了一半。但是,画家无意模仿自然,却借墨戏来表达自我。此种范式之变,可由米友仁而溯回其父米芾。大米在言及一位诗人的画时,用“胸中盘郁”和“自适其志”来评说(陈2006:151,152)。有其父必有其子,米友仁自称其画为“借物写心”,将描绘山水视作内心旅程,是说“寄兴游心”(陈2006: 155, 157)。言及此,米友仁的艺术思想已经超过了形式的层面而抵达观念的层面。在这个层面上,写实主义的再现自然和形式主义的笔墨游戏已无关紧要,自我表现才是米点山水的要义。

以上自我表现之说,也适用于南宋山水画的禅僧画家,其禅画正可说明何为自我之心。大致而言,禅关涉悟与真,且有二途可达悟与真。人所共知,在中国佛教发展史上,北派禅宗主张在日常生活中通过对周围世界的思考而渐悟真理,南派禅宗则相反,主张通过观心而顿悟。南宗讲究专注,任何所为都可以成为专注的对象,于是顿悟可以发生在任何时刻。南禅玄学的神秘总是让艺术家着迷,对艺术家而言,构思是坐禅,作画也是坐禅,而画作则是顿悟的显现,是禅定的结果。

中国艺术史上的山水禅画源远流长,与佛教入中土和山水画的起源可谓同时,但是,禅画被认作一种艺术门类却是在南宋,并到南宋后期才得以兴盛。不过,南宋保守的宫廷画家和内敛的文人画家多认为禅画粗放疏野、没有法度,显得修养缺缺,结果文人士大夫阶层鲜为关注之。更有甚者,在中国艺术史的通常叙事话语中,后世的艺术史学家们甚至未给禅画做出清楚的界定,有的认为禅僧之画即是禅画,也有的认为佛教主题即是禅画。

究竟该怎样界定禅画?我认为这不仅涉及画家的宗教或世俗身份,不仅涉及作品所描绘的对象,更涉及作品所蕴含的禅宗精神和禅宗意趣,也就是观念层面上的禅意精神,以及形式层面上的禅意笔墨。换言之,只要艺术精神和笔墨情趣与禅相通,便可广义地界定为禅画。惟其如此,南宋后期的宫廷画家梁楷才被公认为禅画大师。排在梁楷之后的南宋和宋末禅画大师还有牧溪、玉涧等,这两位画家皆以南方题材的山水画而闻名。

在形式的层次上说,禅画确如墨戏,描述其构图和笔墨的关键词是简约、直接、率意之类。牧溪、玉涧与米友仁相仿,均以湿笔水墨来营造山水画的氤氲氛围,但与米点山水不同,这两位禅画家也在山水的点睛之处使用干墨浓墨,以强调图像要义。在观念的层次上说,正是这点睛之笔,成为禅画之精神性的聚焦点,或曰载道之点。就牧溪和玉涧的这一点,我们可借今日美国学者姜斐德(AlfredaMurck)的话来解说:“他们笔下那些宁静的山水,偶有几处泼甩之墨,恰如其分地成全了禅佛的隐喻之见,这既是谬见,也是误见,更是洞见”(Murck2000: 252)。当然,两位禅画家在这一点上相通,并不说明他们没有各自的个性。牧溪绘制朦胧山水,有时将笔墨痕迹减至最低程度,而玉涧则更为率性,笔法更为即兴,二者的异同,恰好是禅宗顿悟在山水画中的个性表现。

两位禅僧画家都有同一山水题材《潇湘八景图》,并在画中一样让世人见证了他们对禅宗精神的敏感和敏锐,但二人既同也异。在牧溪眼里,无物不可参禅,这不仅有潇湘八景里的平沙落雁,也有静物名作《六柿图》里的怪异果实。玉涧则转而抽象,在泼墨中以干笔浓墨来提点,直抒胸臆。二人在自己的绘画中营造了各自的禅境,其形式层面见诸迷蒙山水的简约图像,其观念层面则见诸画家与作品之互动关系所透露的精神性,所谓禅悟即是。要之,禅释之道,既载于自然,也载于内心,更现于笔墨。

也可以这样说:禅画的简约与抽象来自画家对自我心性的本能反应,画作成为情感和思想的自觉或不自觉载体。但是,当本能反应化为率意笔墨,并全无节制时,禅僧画家便会遭遇保守而传统的文人画家以及宫廷画家的抵制,因为儒家之教是讲究自我节制的。就此,美国学者高居翰这样说:“这类绘画不合传统要求,因其笔法难以让人看出所绘之物。对信奉儒家思想的文人画家和画评家而言,最理想的情况应该是即兴笔法合乎用笔规范,那些有违陈规的自由则难以接受”(Cahill1988: 85)。可是禅画的一大要义,却恰恰在于无拘无束的自由,由即兴而至极端,方能悟道,这是禅修的一义。

论及画家与其作品的互动关系,我们该回到莫里斯关于符号与其使用者的关系上。莫里斯认为,符号的使用者需要建立一个符号意指的系统,并以此来阐释符号世界。此观点的重要性在于说明符用学的重要性。在符号关系的前提下,符用学的向度与其它向度合建了一个符号系统,同时,符用学本身又自成一体,成为一个完整的自我表现系统,其基础结构便是艺术家与作品的符号关系。南宋山水画的符号系统是如何建立的?借莫里斯的话说,这就是从南宋初到南宋末,宫廷画家、文人画家、禅僧画家皆从北宋的写实再现而渐行渐远,步步转向自我表现,从而逾趋接近内心深处的自我意识,最后以各自独具的禅意而企及了内心的精神之道。

五、结论

上述讨论中的“自我”一词是个相对的术语,仅用于南宋绘画和莫里斯符用学的专门语境中,指涉画家与作品的关系。在此语境中,自我涉及自我意识,与南宋文化的“内向”和内心之道相关,与自我修行与修为相关。于是可以说,伴随着中国艺术史从北宋发展到南宋,山水画经历了一个重要转变,即从写实再现转进到自我表现,中国山水画的主流从关注外物转而关注内心,关注内心之道或精神之道,这影响了中国艺术发展的大方向,并在形式与观念两个层面上为山水画的未来发展设定了新范式。

本文的研究借鉴了莫里斯的符用学,并将其符号三向度阐释为以符号关系为基础的范式,而范式之变则见诸形式与观念两个层面。如是,本文得以反思莫里斯的符号理论,并作如下表述:

索绪尔的符号关系在于能指与所指的关系,我们若信守索绪尔理论,那么研究南宋山水画的“自我表现”便会受制于这一指涉关系,结果会有可能忽略符号的制造者,即画家。皮尔斯的符号关系在于符号与对象项,类似于索绪尔的能指与所指,但在这二者之间,皮尔斯还有阐释项,可惜他没有指明这究竟是符号的编码者还是解码者,甚至根本就不是使用符号的人,而仅是一个抽象的“项”。莫里斯在皮尔斯的阐释项中区分出了作为人的阐释者,将其指称为符号的使用者,既可以是编码者,也可以是解码者,或二者兼任。本文以这些符号关系为据,将莫里斯的符号使用者,明确指称为符号的制造者,即编码者,惟其如此,才有可能借鉴其符用学来讨论南宋山水画的范式之变。

为此,本文重申对莫里斯之符号意指理论的新解:符用学的符号关系并非索绪尔的能指与所指的关系,也非皮尔斯的符号与对象项的关系,而是对皮尔斯阐释项的延伸;这延伸直达莫里斯符用学的符号使用者,是符号关系中的一个新项,类似于索绪尔之能指的制造者和皮尔斯之再现项的制造者。正因为确认了莫里斯之符号制造者的身份,本文才得以从符用关系的角度来说明南宋山水画的自我表现问题。

呼应前言,北宋之道在自然,南宋之道在内心,于此,本文对莫里斯理论的新解和应用可以归结为二。其一,莫里斯的符号三向度之说皆是关于符号关系的,这奠定了其符号意指理论的基础;三向度不仅是能指与所指的关系,也是符号的生成基础和前提,所以,向度的转换是范式之变,涉及艺术的类型、理念、目的和功能。借鉴莫里斯理论来研究南宋山水画的内向和自我表现问题,探讨山水画从符义学向度转向符用学向度,从再现转向表现,这是本文将南宋内向的问题解说为艺术功能之变。其二,与此相关,既然符号有能指和所指,那么范式之变也就见于观念与形式两个层面;这既是本文对莫里斯的重新解读,也是对莫里斯的推进。由此出发研究南宋山水画的范式之变,本文切中了其中一以贯之的载道和表意特征。范式之变在形式的层面上涉及风格和技法等视觉问题,是为图像的制造之技,即编码之技;而在观念的层面上,范式之变则关乎自我和心性的哲学问题,是为图像制造之道,即编码之道。就此,本文得以这样作结:南宋山水画的图像绘制,并不在乎描摹自然、再现外部世界,而在乎表现画家的情感和思想,在乎自我表现,而表现则出自内心之道。