文人画的心性独语与文人的命途仿佛

来源:中国书画网 作者:钟磊 责编:董世忠

文人画在一定的程度上可以称为人文画。文人画是一种体现人文关怀的艺术,而人文画是文人画的文化概念不是一种身份。文人画在文化历史上的发端应该从五代开始,早期可以追随到中唐时期,文人画的文化特征大致形成于苏轼与宋朝的文人集团。进入元明清时期和当代,文人画产生了不同文人代表,如齐白石、吴昌硕、石涛、八大山人、徐渭、倪瓒等,这些文人穿行在文人画的历史画卷上,以其各自的命途凸显着文人画的内在精神。从文人画的文化表征来看,文人画的发展是在某种特殊的意识形态下产生的,文人画与庙堂意识形态相对应,也可以称为山林意识,这种没有意识形态化规约的文人画是画家内在的心灵咏叹,是我手写我的灵性感受,是强调生命的内在体验,是从外在追求抵达内在的自觉,这是文人画最重要的文化特征。

马远 山水人

而文人画的心性独语与文人的命途仿佛,早在南朝宋时就已经从养性、涤烦、破闷、释燥的现实工夫中走出来,独处一隅,在文人画中极一时之欢肆。当时有一个绝意仕途和一生好游山水的文人画家宗炳就声称:“且夫昆仑山之大,瞳子之小,迫目以寸,则其形莫睹。迥以数里,则可围于寸眸。诚由去之稍阔,则其见弥小。今张绡素以远映,则昆、阆之行,可围于方寸之内。竖划三寸,当千仞之高;横墨数尺,体百里之迥。” 从宗炳的言论可以得知,文人画家本身也是自然界的一种生成,具有一种独立于世的寂天寞天意识,超越凡尘的混乱,具备陈洪绶所说的:“偷生始学无生法”文化意识。据此我想,任何生命在自然界的存在都是一种苟且偷生,而偷生是始于学,也是学无生。如此,可以透过文人的活动方式,可以观察到其内在的文人精神,以及文人画家与文人画之间的关系。随着时间推移,文人画已经超越了时空的存在形式,文人留下的笔墨也牵出人生真假。再返回到北宋时期,有一天苏东坡用红墨画竹子,他的一个朋友来看到说:“老师你怎么画红竹子呢?”,苏东坡回答说:“你看过世界上有黑竹子吗?”苏东坡的惊天之语,说出了文人画所追求的是山非山,水非水,花非花,鸟非鸟的虚化之境。苏轼的遗作《枯木怪石图》不循章法,却可令人击节叹服,其随情随性之态,皆可入人魂魄。苏轼也擅长书法,书法讲究中锋行笔、骨气运势、指实掌虚等。苏轼的《黄州寒食诗贴》气势开阔,跌宕起伏,收发随心。苏轼的诗词不按律调,但音律却从内心中流淌出来,《念奴娇•赤壁怀古》成就了千古绝唱。苏轼的诗书画是互通的,但是,如此的天才文人却经历了命途上的“三起三落”,最后客死在常州。而苏轼在其笔墨中留下的人生之真,也牵出坐于庙堂之高上的人生之假,虽然宋徽宗赵佶以宫廷的花鸟和人物闻名于世,但是,其笔墨之假所牵出的人生之假,无法构成奇崛的天下风景,正如刘辰翁曾经在《辛稼轩词序》说:“词至东坡,倾荡磊落,如诗,如文,如天地奇观。”

王蒙 (款)秋林暮霭立轴 设色纸本85×35cm

从研究的角度来看,文人画意识相对于庙堂意识而言,一向处于比较劣势的地位,这种劣势首先表现是文人画的内在率性,以灵性的气韵创造一种气象,一种意境,一种格调,使文人画生生不息,变幻无穷。所以,文人画比较庙堂之高的宏阔画作而言,把握住了画外之意和画外之境的文化困惑。譬如:明末清初的高僧石涛(1642~170宁年),早年生活坎坷,居无定所,加之国破家亡,出家后以其文人画的心性独语在寂寞之途上呈现,在他的《睡牛图》上,以一人骑牛背上凝思,情调低沉,意境孤凄之状,呈现内心的苦闷心绪,并且自题曰:“牛睡我不睡,我睡牛不睡,今日请我身,如何睡牛背。”仅从石涛的《睡牛图》的自题观察,其人文思想构成了与紧缩的社会现实文化的劣势,在这种劣势之下,文人画的萧散清逸自然表现在文人画的方寸之间,以此包容社会现实中的内容,可以感受到山河无限的气势与意境。同样,也是正因为石涛处于明末清初的社会卑微之处,所以堪透了世间真相。此后,石涛以大自然为师,以肇自然之性,先后游历了黄山、华岳、庐山、天台山、长江、洞庭湖、西湖等名山大川,从自然之法中汲取营养,画出了本然之性。此外,石涛又泛学了诸家笔法,尤其吸收了元代倪瓒、黄公望、吴镇、王蒙四大家的荒寒冷逸之美,以及明代的沈周、陈洪绶等人的大巧若拙之意,逐渐形成豪放宏博,潇洒狂逸,苍莽奇异的艺术风格。

明 仇英 枫溪垂钓图轴 纸本设色

文人画的追求是对诚实生命的传达,是以诚实的生命创造一个心灵的宇宙,是在黑白之间的互看,是在同一个生命的境界中互诉黑暗。譬如:元末时期倪瓒的水墨画轴《容膝斋》作于明太祖洪武五年(1372),现在保存在台北故宫博物院。《容膝斋》采一河两岸构图,笔墨极为淡雅,山石土坡以干笔横皴,再用焦墨点苔,画树墨色层次较多,近坡皴多染少,画面简逸萧疏,风神淡远。近处作平坡, 上植数枝树木, 间或缀以茅舍亭阁。远处作峦头或低矮的土坡,作为近景与远景之间的过渡部分则多为大片空白, 不着一墨, 是为湖水。湖水中没有小舟,远远望去勾勒出一横山影。《容膝斋》就是一河两岸,河也不动,山也不动,树也不动,天上没有鸟,河边没有风,亭子也空空如也,整个是一个静寂的,寂寞的一个世界。《容膝斋》所画的内容似乎是陶渊明《归去来兮辞》,只是仅以“倚南窗以寄傲,审容膝之易安”为题而已。容膝,就是容下一个膝盖,“审容膝之易安”容膝易安为安心罢了。《容膝斋》具有极深的内涵,不仅是美学意境的抵达,而且是呈现一种非常深刻的生命内在思考,可以说是打破黑暗沉默的命名。

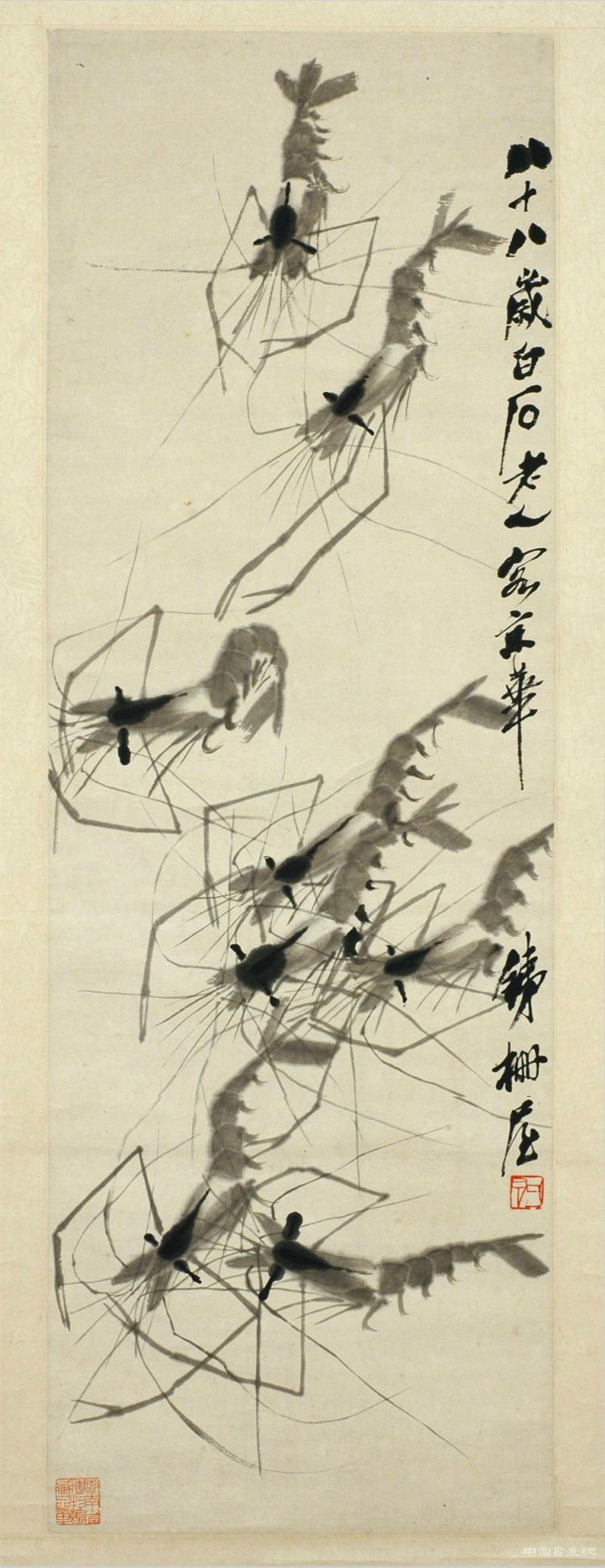

齐白石虾戏图轴

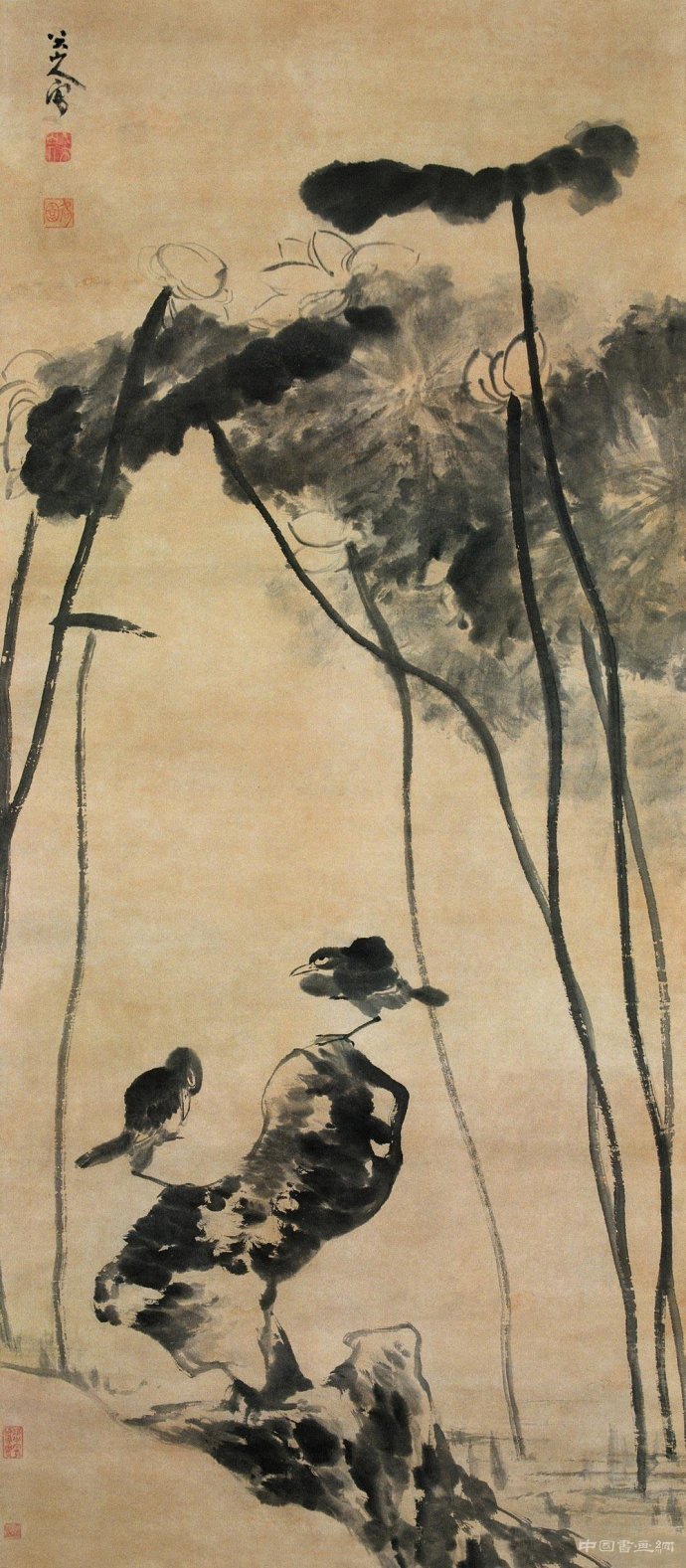

有的人说,文人画有如渡人的扁舟,我想这是一种敷衍宿命文人的一种说法,这种敷衍的说法无法在文人画中找到文人智慧的留存。文人画如若渡人,便是文人的隐形衣,而文人画无法隐身文人在文人画中的仿佛,渡人的扁舟总会被弃于岸,湿在水中,无法在文人画中把文人的生命还原。而若在文人画中还原文人的生命,必须在文人画中还原其自然和保其天真,感知到文人画的心性独语与画家的命途仿佛。譬如:明代的徐渭是诗、书、画、文并举的奇才,其中徐渭有一幅《驴背吟诗图》画作,画中描绘了树枝间所盘青藤纷披垂落,树下一老翁乘驴缓缓而过,仿佛正在吟哦诗句,悠然雅适。《驴背吟诗图》上的老翁和驴仅用寥寥数笔便可形神俱备,驴儿的轻快步伐跃然纸上。背景树枝和藤蔓则笔点零乱,使人顿有秋色萧索之感。徐渭营造了一个空而不虚和意境深远的文化空间,却独具冷眼,阅尽了世间万类。同样,《驴背吟诗图》中人、驴、树、藤的画法隐藏着真、行、草、隶之笔意,令人感觉是真性情的自然流露,出乎于情理之外,新奇之状令人骇怪,这正是徐渭卓尔不群与脱尘免俗的原因所在。再譬如:明末清初的八大山人(约1626年—约1705年),其文人画造诣已经达到了佛家中的“无我”境界,因“无我”故而能“放逸”。八大山人的《枯木四喜鹊图》在怪石枯木之上栖四只喜鹊,一只立于石上,与落于枯树上的另外一只喜鹊相对鸣叫,而另外两只喜鹊则缩颈憩息,似不关心,给人以丰富联想。栖鸟、枯木、怪石相互穿插,连带自然。喜鹊用浓墨点写,笔力沉雄。树石则用粗笔淡墨皴擦,墨色苍浑,而整体观之,作品意境荒寒,寄语深远。

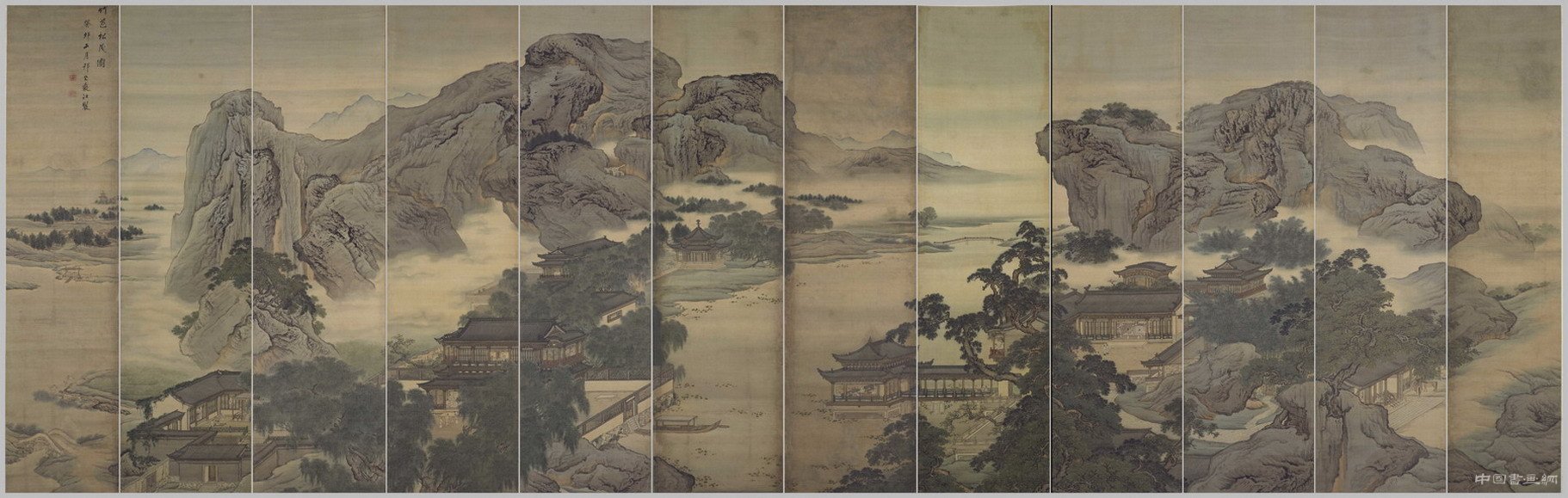

清 袁江 竹苞松茂图12条屏屏风

随着时间的更迭,意识形态的淡化,以及文人画家在世的地位被时间冲洗,只留下了文人画本身,文人画的心性在纸上独语与文人的命途仿佛。仅以吴昌硕和齐白石恩怨的考辨为例,来敞开吴昌硕与齐白石的文人画之名,祛除尘世纷争所带来的混沌和迷乱。在《中国名画家全集·陈半丁》一书中记载:“1922年,陈师曾携陈半丁、吴昌硕、齐白石、王梦白、凌直支的作品在日本展出,半丁的十幅作品被购去了六幅。” 而在此次展览中齐白石所有的画都是高价卖出,法国人还把齐白石的画送去参加巴黎艺术展览会,因此,斯舜威在《百年画坛钩沉》中写道:“吴昌硕在晚年曾说:‘北方有人学我皮毛,竟成大名。’齐白石听了,知道‘北方人’暗指自己,于1924年刻了一枚印章;‘老夫也在皮毛类’,边款:‘乃大涤子句也,余假之制印,甲子白石并记。’”据此,吴昌硕与齐白石产生了纷争。 现在,吴昌硕与齐白石两人已经走进了文人画的背面,据此再来回味二人的纷争竟然是文人的噱头。若从文人画的角度谈及吴昌硕和齐白石,必须返回其文人画的内涵中进行交谈,以文人画的交谈给出实在。谈及吴昌硕和齐白石的文人画,以笔墨而言,吴昌硕的用笔齐白石是难以超越的,谈及墨法变化,吴昌硕齐白石均有创造而各具特色。谈及色彩,吴昌硕善用复色,而齐白石善用单色,吴昌硕的色彩古雅、齐白石的色彩富丽,二人可平分秋色。吴昌硕的代表作品《岁朝清供图》轴,信手挥洒,真情流溢笔端。高颈古瓶中的一枝红梅,以及翠绿的水仙,纷披的蒲草,皆得其大意,笔法隽逸洒脱,极具清逸雅淡之气。用墨、设色也恰到好处,用墨浓淡相宜,设色俏丽鲜艳,雅妍相兼,双勾敷色的水仙花,更体现了吴昌硕晚年运笔遒劲古拙的独特风韵。齐白石的代表作《枫叶寒蝉》,画面取枫叶一支,以大写意手法画得简括和传神。一只寒蝉伏于叶上,正感知着浓浓的秋意,蝉笔法工致,呼之欲出,境界新奇而充满诗意。写意的树叶与工笔的寒蝉相互对比,其格调超脱高妙,力显神韵,洋溢着自足有趣的蓬勃生机。而若谈及吴昌硕和齐白石的言论,二人的言论无法与其文人画相比,似乎只是文人出场的某些抢白,并没有回归到文人画的本质之中,无法与二人的文人画内涵相吻合,并不是二人在文人画中的深度对话。

八大山人 花鸟画作品

透过对吴昌硕和齐白石的凡世纷争,将二人的文人画卷在时间轴中,以文人画的心性独语与文人的命途仿佛而论,无疑,吴昌硕和齐白石的纷争之语,只不过是二人直立在时间之上的双峰对决,并为文人画呈现出蔚然壮观之象。当吴昌硕和齐白石的生命符号在时间中和解的时候,作为文人画的读者以尘世的任何道德法则判定文人的结论都是错误的,道德无法代替文人画,道德相对文人而言往往是贬义词。而文人画所体现的是文人生命的自觉,似是飞翔在山野间的萤火虫,偷走了黑夜的牙疼,照亮天地良心。诚如本土文化史上的文人拢集,走在心性独语与文人命途仿佛的道路上,在文人画中与自己生命相见,并且相互依靠着活下来,从时间的门槛上走过来,在时间之上关联地照耀,关联地呈现。