“二 爨”观后

来源:中国书画网 作者:李啸 责编:董世忠

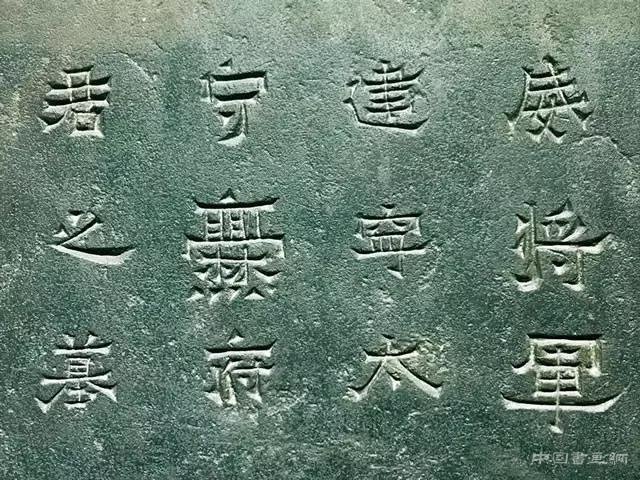

爨宝子碑

现在网络上对古代经典法帖质疑的声音颇多,甚至有些来势凶猛。网络允许表达个人价值判断,更允许表达个人学术观点。但由于这个平台没有“门槛”,难免助长偏执与任性。学书者若以印刷品、照片、搨本等间接图像去判断是非标准,也许只能是“雾里看花”,“人云亦云”。

前天,有幸与国内部分书家学者一起访碑问道,在云南曲靖、陆良分别考察了爨宝子碑(小爨)、爨龙颜碑(大爨)。对我而言,每次看到原碑,原有的感知都会有所改变,对先贤的相关评价也会多一分认识。这次看“二爨”,也不例外,观感有三。

爨宝子碑

一、惟见原碑方知风神

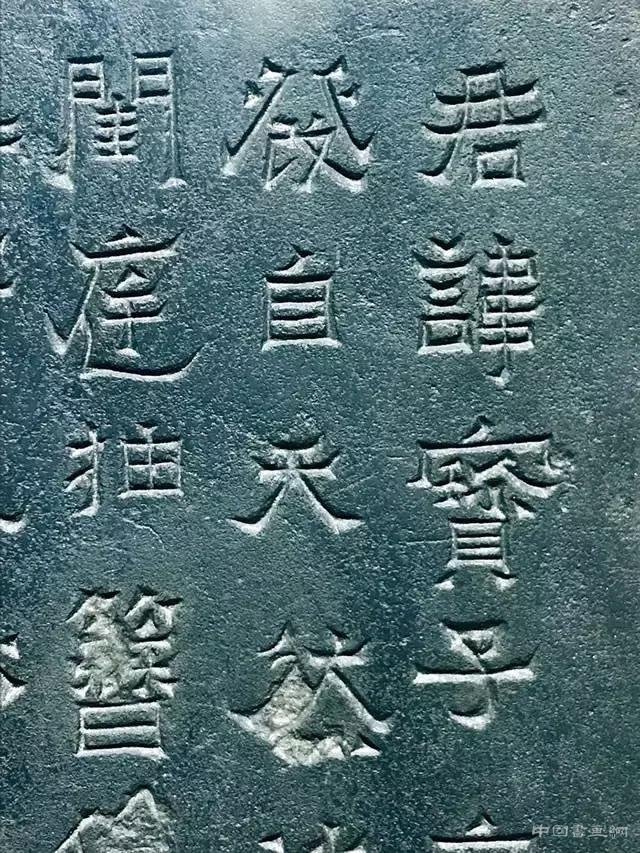

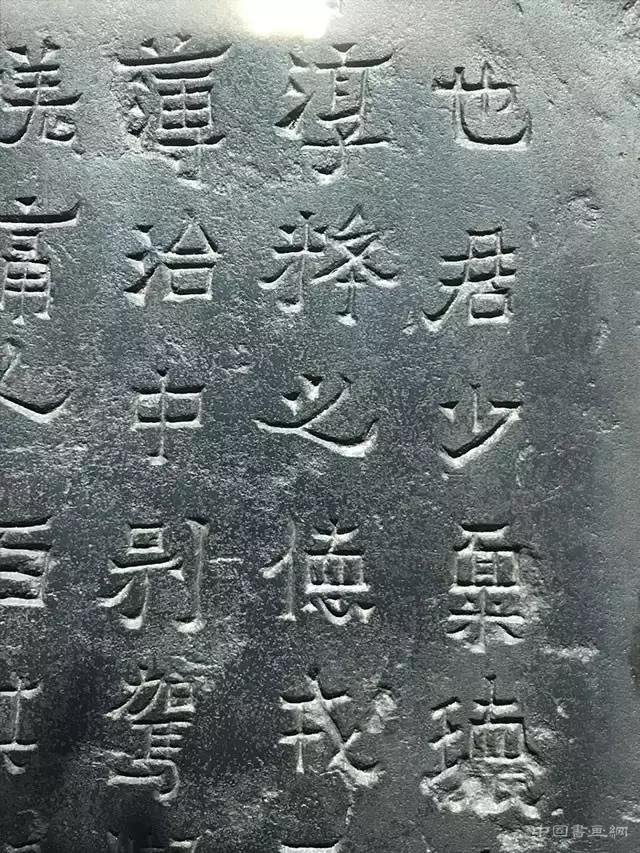

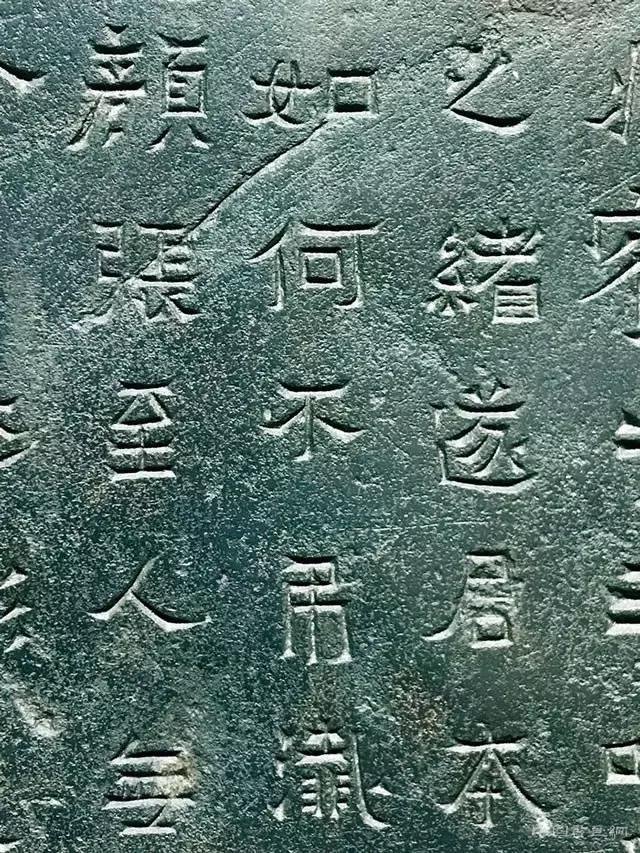

先贤们总是热衷于用“之祖”、“之冠”、“第一”……来评价经典碑帖,这其中更多的是来自他们的艺术自信,也有历史视野的局限。当然先贤还是有很多的论述形象而精准,至今想来还是令人称绝。如康南海评“二爨”:“端朴若古佛之容(爨宝子)”,“若轩辕古圣,端冕垂裳(爨龙颜)”,一“佛”一“圣”,片言只语,栩栩如生。小爨如佛,“端朴”、干净、安静,又内藏机锋、智慧,还有点顽皮。大爨则端严、静穆、宽厚,而细察亦见轻灵、亲和,乃至生动。故众人感慨,看搨本不见原碑,若观征婚相片,或朦胧或虚假,骤难识透,惟见素颜真人方知精神气质。

看到“二爨”原碑,众人痴迷,踟蹰前后,仰观俯察,惊呼奇绝。这种视觉享受是任何印刷精良的法帖或拓工精细的搨本所无法比拟的……

爨宝子碑

二、刀法演绎提升笔法

“二爨”之美,美在笔法更在刀法。“小爨”原碑保存极好,碑面整洁如新,笔法精深,刀法精湛。最有特点的是点、横、竖等主笔划,于起收处,驻留外翻,锐角方棱,极有特色。通篇釆用双刀刻法,上深下浅,起收、提按、转折,自然清晰。字形貌似内收,但通过刀法外挑,丝毫未显拘泥,拙反生巧。“大爨”气势雄伟,意态奇逸,碑因风化略显斑驳,但刀法凿痕依然可见。我以为其刀法以双刀为主,辅之以斧凿单刀。较之“小爨”收放变化更大、更自如。双刀“切法”斩钉截铁,点划劲道、短促有力。方而不锐,浑厚圆融,气局博大。单刀“冲法”生辣,使线条在流畅中显示出毛涩与苍茫,长笔划多见斧凿之痕,长驱直入,舒展大度,与“小爨”方折朴拙风格迥异,透过刀法可窥见篆书笔意。丰富多变的刀法,让“大爨”的艺术价值更为凸显。康南海亦盛赞此碑“如昆刀刻玉,但见浑美。”

可以说,“二爨”的刀法既酣畅淋漓地演绎出笔法的节奏变化,又提升了笔法的精度和金石味道。

爨宝子碑

三、碑楷妙在互兼互容

以“二爨”为典型,我以为碑楷之妙,以刀代笔,刻写转换,既生发变化,激发创造,又互兼互容,和而不同。“二爨”两碑前后相隔仅53年,“小爨”无论从起笔到收笔处,还留有强烈的隶书笔意。而“大爨”则大大弱化,除了部分较长的横划、捺划残留隶意,基本上均是楷法。东汉以来,隶、草、楷,行多种书体衍生、并存、交替,对魏晋书风影响极大。隶楷中时有篆意,甚至草法,这样的艺术兼容,既有历史感,又生奇趣,给楷书以更大的塑造空间。此外,以历史观照汉魏时期的民族融合对书法产生的影响,碑楷又融入了少数民族骠悍雄强、粗犷浑朴的风格。作为南碑代表的“二爨”所表现出的“出锋露角、胫骨开张”,较之北碑显得略为冲淡、中和,更容易为典雅文气的审美心理所接受,故奠定其特殊的历史地位。

爨宝子碑

楷书创作规律,颇似学书过程,先求其同,而后求其异。“同”是共性,是功力;“异”是个性,是才情。求同难,难在坚持重复,深入挖掘。聪明人做“笨事”,大事可成。求异难,难在各美其美,不同而和。聪明人做“巧事”,一事无成。

参观现场

参观现场

我在想,匠人精神与诗性情怀永远是艺术的双轮,历史上也从来没有骑独轮车的艺术巨匠。

2017年5月24日

于金陵兰斋