明清时期中国人对西方艺术的反应

来源:中国书画网 作者:苏立文 责编:董世忠

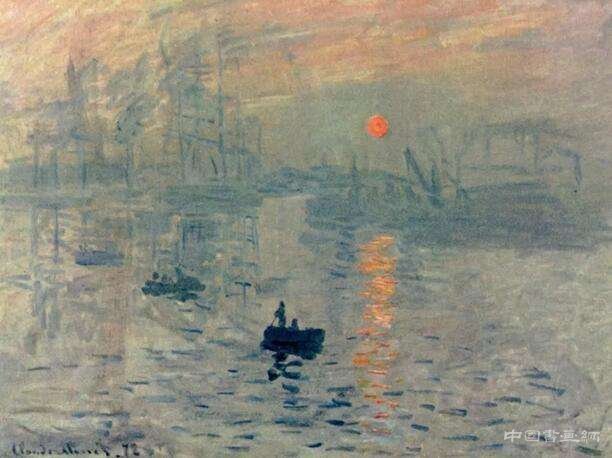

迄今为止,如果有西方艺术史家研究东西艺术交流,那么他们最感兴趣的几乎只是“中国风格”(Chinoiserie)和日本版画对印象派画家的影响。这也许很自然,但无论是中国风格还是日本版画都没有对欧洲产生决定性的影响。诚然,中国风格丰富了罗可可(Rococo)装饰效果,但其并非是一种新的形式,莫奈、德加、惠斯勒发现了浮世绘,确实促进了印象派的发展,但决不能将印象派的起源与以后的发展方向归功于日本版画,印象派的产生与发展有它自身内在的强大动力。

浮世绘 歌川国貞

然而,东方是以完全不同的方式来看待西方艺术的。东亚的艺术家不是抱着游戏的态度,而是极其认真的。他们先批评,后崇拜,再实践,最终才与之妥协。很有可能布歇(Boucher)和弗拉戈纳尔(Fragonard)曾经抚摸过皇室柜子上精致的中国花卉画,并对其惊叹着迷。但在他们的任何作品中都没有迹像表明,他们曾认真研究过中国艺术。相反,在世界的另一端,勇于奉献的日本艺术家,却非常仔细地研究并力求阐明通向外来艺术的根本途径,对日本人来说,这是一种启示与挑战。值得注意的是,拉来斯(G.Lairesse)的《艺术大全》① 在18世纪早期已传到日本。然而在中国(由于篇幅关系,本文仅限于讨论中国),西方艺术的影响却较少戏剧性,因为中国人不像日本人那样,对于来自大海彼岸的新激励具有依赖性。中国人更为谨慎,更为自信。但对那些有过接触的人来说,欧洲艺术代表了一种新的观察世界的方法,它是将所见据实记录下来的。那么,为什么在现代社会之前,欧洲艺术对中国的影响是如此微小呢?

对16世纪的中国人来说,首先他们就难以想象,那些外来的“蛮族”(主要指贪婪的葡萄牙人和西班牙人)的北上,能够为中国带来任何好处。因为在此前不久,他们轻而易举地侵占了印尼和菲律宾。但是,传教团卓越的智慧与练达,尤其是利玛窦和南怀仁的才干,使中国人印象很深,当利氏1610年去世的时候,他已经使相当一部分具有地位的人成为信教者。

浮世绘 月冈芳年

尽管利玛窦在有关中国的巨著《基督教远征中国史》②中,显示出他对中国文化和学术有较深刻的认识,但是他也发表了与同时代人一样的观点,即一种艺术如果没有反映文艺复兴的观念与技术,没有掌握最基本的透视学与明暗法则,那就不能算是真正的艺术。他写道:“中国应用绘画的范围极广,……尤其在制作雕塑与塑造人像方面,但他们完全没有掌握欧洲人的技巧。……他们对西方油画一无所知,他们不懂得在绘画中运用透视知识,因此,他们描绘的作品毫无生气,…… 以我的观点看,中国人机敏感过人,一旦他们了解到外来艺术的优点,他们会立即吸取这些长处而有甚自己的传统。”②利玛窦的判断得到了17世纪另一些作家的支持,例如葡萄牙学者兼神父曾德昭(Alvarez de Semedo)。①

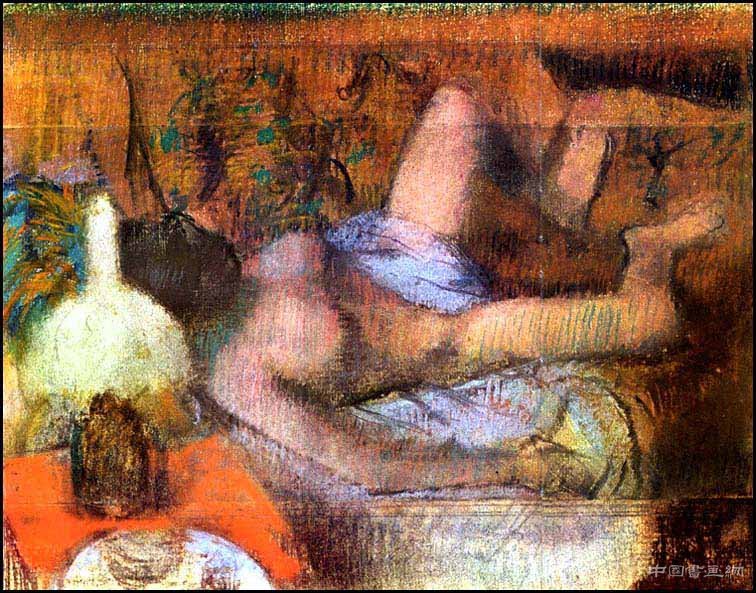

德加作品

不足为奇,最早关心中国绘画的西方艺术史家乔·凡·赛达特(Joachim von Sandrart)也具有同样的偏见,他声称中国人给了他数幅作品。②然而当他复制他那“最好的中国画家”的作品时,人们对他的说法表示怀疑,这幅版画画了一位年轻的黑人,是一位称作黑格蒙特的印第安人。那幅画说明了利玛窦所提到的情况:中国画家对技法一无所知,没有透视,没有投影,也没有使用油画颜料。赛达特总结说,“我深信,如果我们欧洲画家允许进入他们的国家,中国人会成功的,他们会运用自己的才智,在逐步掌握技术过程中理解西方艺术的优点,并能在创作中大量地运用这种技术的。”尽管他不知道,事实上这种过程已经开始。

早在1589年,利玛窦记载道,来到广州附近的肇庆参观传教团的中国人,被传教士带来的有关宇宙起源与建筑学方面的图书所吸引,这些书向人们展示了西方的王国、乡村以及欧洲美丽的城市等等,“包括雄伟的建筑物,如宫殿、城堡、剧院、寺院的大门。”③在我们看来,使他们印象深刻的并不是那些建筑的雄伟壮丽,而是表现它们所采用的技艺。1610年利氏去世以前,南京与南昌的传教士们向中国参观者展示了他们图书馆中的许多优秀图书。例如,纳达尔(Nadal)关于基督生平的《福音历史图集》(安特卫普,1593年),上边的插图是根据威廉克斯(Wierix)与德·澳斯(De Vos)作品复制的,利氏写道,由于这部书产生的巨大影响,使他觉得有必要为北京传教团再要一部。他给著名的出版家与印刷家程大约四幅版画,程大约将这些画编入他的设计概述书中,用以装饰造型墨块。①勿用置疑,吸引程氏的是新颖的艺术形式,它们远胜于适合主题的需要。他还将奥特利乌斯(Ortelius)十分精致的对褶地图集《世界舆图集》的一个复本,布朗(Braun)与霍根堡(Hogen-berg)的《世界城镇图集》的最初几卷带到北京,当他收到普朗坦(Plantin)的多卷本《皇家圣经》(1568—1572)已是1604年了。② 在传教团图书馆至少有五种关于欧洲建筑学方面的图书,包括两本维特鲁威(Vitruvius)与一本帕拉第奥(Palladio)的书,中国的学者与画家们在17世纪初的二十年里可能看到过。

惠斯勒《夜曲》

我们可以想象,作为利氏朋友的中国文人会翻阅过那些精美的图书,他们可能会对一些基督教义感到迷惑不解(一些作为反对者的满清官员认为,天主创造世界的故事是荒诞的,天主对撒旦控制的失败是不可理喻的。他用了六天才创造了整个世界,说明他并不是全能的),但与之相比,对于普略帕斯祭像以及滥用裸体的版画,他们就不仅仅是迷惑,而是恼怒了。然而,当他们接触到这些版画时,却会对罗马与埃斯科亚尔的壮丽留下深刻印象,会对西方人运用透视与明暗法所表现的写实主义发生浓厚的兴趣的。其中有些鉴定家与收藏家,可能已经意识到,早在北宋时代(960—1125),中国艺术家在掌握这些技术方面,已经取得了惊人的进步。但由于各种各样的理由,社会的、心理的、精神的,它们逐渐被知识阶层的画家放弃了,留在职业画家手里的则是僵化的概念性的规则。事实上,到利玛窦时期,已经没有士大夫画家采用这些规则。文人画已趋於抽象、自我、甚至业余的,它只是借助于书法用笔的力量而有活力,完全不同于宋代的写实主义。

就这样,西方版画中新写实主义的出现,至少在那些与耶稣会士接触的、比较狭小的特权阶层中引起了极大的兴趣。但直到1648年利类思(Buglio)神父到来之前,传教团中还没有一个人用透视学指导他们。①尽管利类思本人不是艺术家,但他复制的画演示了透视学的基本法则,这些画在北京耶稣会传教团的花园中展览过,并曾经献给皇帝。杜赫德曾经说过:“满清官员震惊了,他们无法想象,人们怎么能在一张纸上再现楼阁、廊台、门扇、道路及其胡同,这是如此逼真,初见时,还以为是真的。”最后他们才相信,也许那是一幅立体画。

然而,这样的想法是错误的:即中国人对西方艺术感兴趣的仅是技术。当利玛窦请求再要一部纳达尔的画册时,他对绘画传播基督福音的力量是十分清楚的,难道孔子没有说过一张画胜于千言吗?因此,毫不奇怪,早期带有西方风格的中文文集,总是插有粗劣的西方版画的复制品,那些是与文章主题有关的事物。例如,巨人雕塑罗兹那样的欢乐画面,是从海姆斯坎克(Heemskerck)的版画中临摹下来的,南怀仁神父在为他的《坤舆全图》(1672)所作的两卷图表注释中曾经用过它。另一幅彼得抚摸基督创伤的画被用来作中文《新约》的插图,这部书由汤若望(Adam Schall von Bell)神父送给了皇帝。①中国人关心技巧胜于好奇,但遥远与未知的文明,更能激起那些最早目击者的兴奋。

使中国人震惊的另一种绘画是欧洲人所作的肖像画。尽管古代中国肖像画家十分重视精确地描绘人物形象,力求从被画者的外部特征来表现其气质与性格(当时面相学十分流行)①,但是以后的数百年,肖像画越来越落入程式,只有很少的文人学士屈尊去画,这种技巧几乎完全限制在为逝者而画的标准的正面“肖像”中,它们由职业画工完成,挂在祠堂里。②这些画具有强烈的、甚至令人紧张的写实性,因为画家的目的,并不是要唤起人们对祖先特征与品格的回忆,而是要给人们一种感觉,即逝者还活着,以象征他对子孙的威慑。

莫奈 印象日出

西方人的肖像与人物画,是另一种方式的“真实”:画家运用阴影与明暗,给肖像以坚实的三度空间,隆起的鼻子,深邃的眼睛,使人们感到对象跟着你在房间里转,确实令人耳目一新。十七世纪初期的学者姜绍书在《无声史诗》中写道:“利玛窦携来西域天主像,乃女人抱一婴儿,眉目衣纹,如明镜涵影,踽踽欲动,其端严娟秀,中国画工无由措手。”③当西方绘画显示出肖像画可以成为重要的艺术形式,并为卓越的画家熟练地运用之时,中国却几个世纪都毫无所知。

作为艺术信息的载体传入中国的绘画作品主要就是铜版画,这是由耶稣会士大量地带到中国来的。因为在早期的传教士成员中,没有一名具有才气的艺术家。据说1659至1660年间在北京的德国人白乃心(J.Grueber)神父被认为是一名有能力的画家,尽管有人认为他有作品,但据我所知,他的作品未在中国遗留下来,也没有任何关于他有中国学生的记录。①他曾经将一些中国绘画送回罗马,后来基歇尔(A.Kircher)用它们来装饰《中国图说》,但这些画被改变得面目全非,难以辨认。

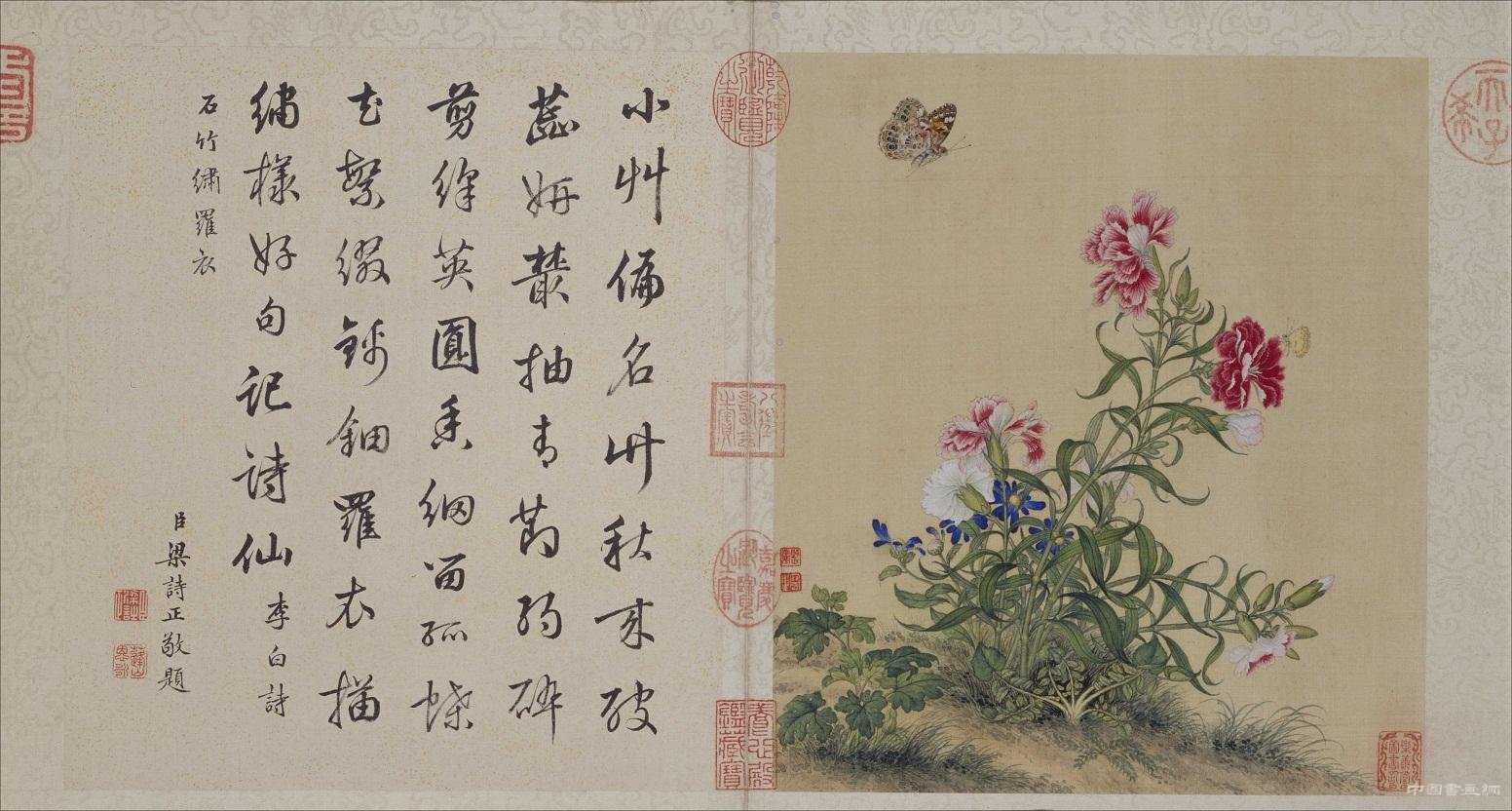

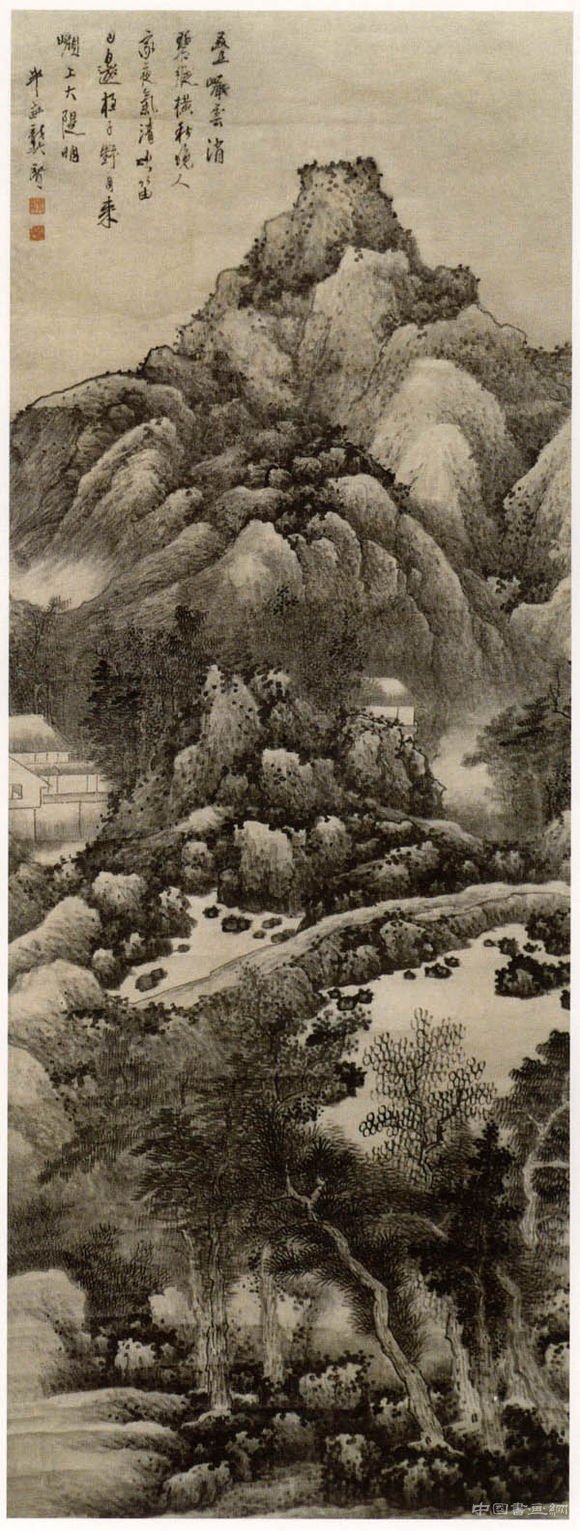

秋晚人家 清 龚贤

另一个与白乃心同时代的、更为著名的人物是天文学与数学家南怀仁(Ferdinand Verbiest 1623—1688)。他曾经教过焦秉贞透视学基础,当时焦秉贞是钦天监的年轻助理。②焦秉贞后来将透视知识很好地用于自己的绘画中,尤其是著名的《耕织图》,它由46幅描绘耕织文化的画面组成,这套十分流行的组画在1696年制成木版画后,被广泛地复制。他还仔细地临摹了波梭(A.Pozzo)的《建筑透视图》,该书于1698年在罗马发行后,仅一两年就被送到了中国。以后焦秉贞被提升为宫廷画院的后补画师(祗候),是一位十分著名的文人山水画家。17世纪的批评家张庚写道:“其位置自近而远,由大及小,不爽毫毛……盖西洋法也。”③

尽管焦秉贞不是一流的画家,但他能晋升到祗候这个相对较高的地位,反映了康熙皇帝对西方绘画技巧的兴趣。康熙确实对透视学着迷,他不满足业余水准的南怀仁及他的同僚所做的努力,他要求传教团为他邀请一名艺术方面的真正专家。耶稣会士们相信这可以促成他们达到最终的目标,于是他们从波隆那送来一位世俗画家杰凡尼·切拉蒂尼(Ghera-dini),他在1700年与白晋神父一起乘坐著名的“昂菲特里特”号来华,该船装载着路易十四赠送给中国皇帝的礼物。①

清 吴历 兴福庵感旧图卷

切拉蒂尼为皇帝画了什么不太清楚,他似乎为皇室成员画了一些肖像,并在皇家画院教授油画,因为在若干年之后,马国贤神父和另一位新抵达的著名画家郎世宁参观该画室时,发现有数位切拉蒂尼的学生还在那儿,他们用油画颜料在高丽纸上描绘中国山水,因为他们没有画布。切拉蒂尼在北京的主要任务无疑是装饰耶稣会教堂的墙壁与天花板,他用的是典型的巴洛克风格。他描绘的长方形的柱子,似乎真的从一边的墙延续到桌几后面东边的墙,给人的印象是一组逐渐缩小的等距离的柱子,具有纵深感觉。传教士恢谐地描述:参观的中国人如何用手去摸墙,他们不能相信那柱子是画出来的。当他们抬起头看天花板时,那些按照透视方法描绘出来的巨大空间,那些似乎在天国中漂浮的人物,令他们惊叹不已。

切拉蒂尼在1704年突然离开北京返回意大利。令人不解的是,在此前一年康熙已经给耶稣会一块在紫禁城范围内的土地。在后来的十年中,这里建成一座辉煌的大教堂,但它已被毁多年了。人们会想,他为什么不留下来将教堂装饰完,然而他不是一名传教士,他可以自由来去。也许由于私人的理由而返回,也许传教士过多约束使他烦恼。他可能完全意识到,如果当时皇帝任命他为宫廷画师,就像郎世宁和他年轻的同事王致诚那样,他就更没有自由了,也不可能去装饰更多的教堂了。

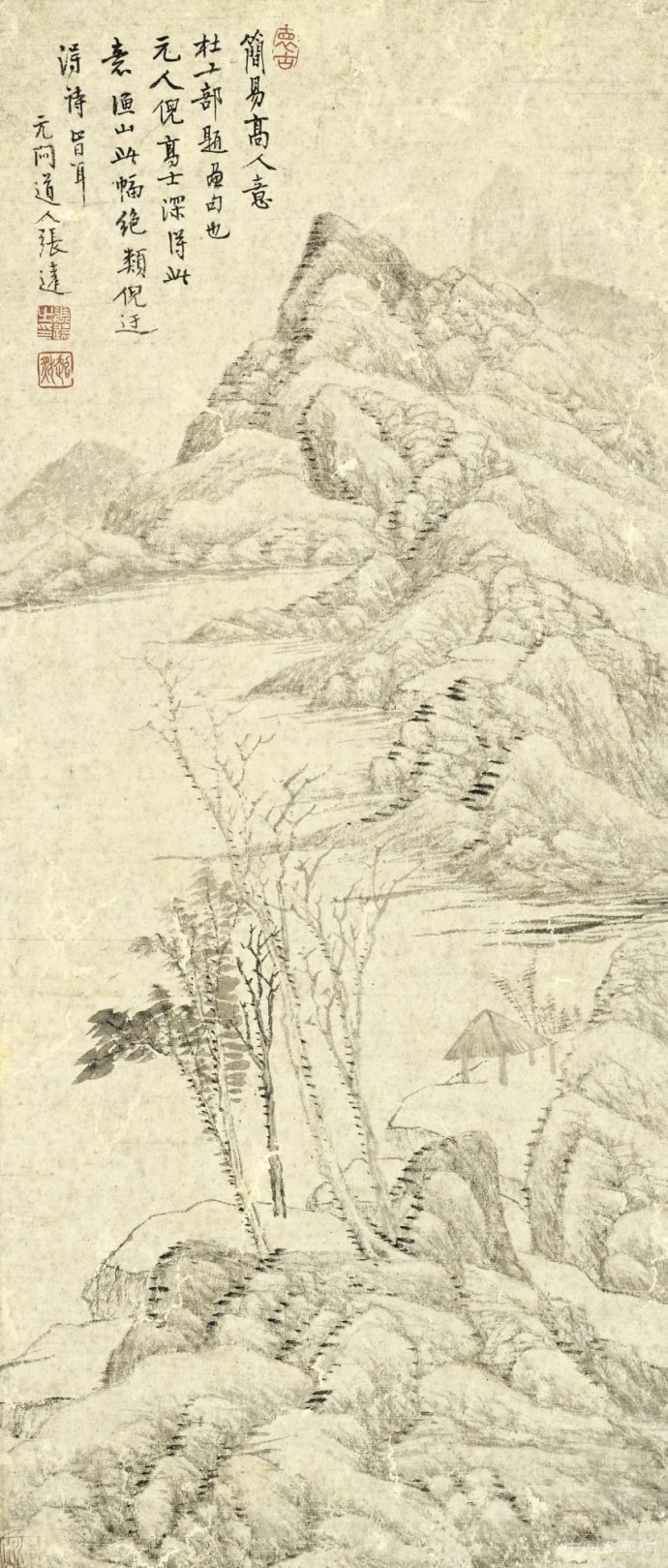

清 吴历 仿倪瓒山水

毫无疑问,传教团带到中国以及他们在中国所作的画,使见到这些图画的中国人产生很深刻的印象。人们会自然地以为,那些画对中国绘画的影响同样是很大的。但当我们来寻找那些影响时,我们必须十分地细心。例如,我们怎么能相信,在17世纪卷轴中出现的西方写实主义确实是西方影响的结果呢?有的画家的作品似乎显露西方绘画的影响,但除了极个别例子之外,我们仍然难以证实那位画家看到过西方绘画,尽管我们可以推测他有可能看到过。

用上述观点来衡量作品,这类画家中最早的一位是吴彬,在1583年至1626年间,他作为职业画家活跃在福建。②独特的构图是吴彬绘画的特征,由此可以看到他对于北宋大师不朽的山水画的创造性继承,北宋也是一个强调创造的时代。吴彬的写实主义是有源可溯的,也许他本人完全不知道,早在12世纪张择端的实景全图《清明上河图》就表现了这样一种山水。①但是,北宋写实主义者对自然的真实写照,仅仅停留在有限地表现这些效果,如水中细微的倒影或是从村庄烟囱中冉冉升起的烟,也许因为它们是短暂与虚幻的现象,属于瞬间即逝的一刻,而不是自然界永恒变化的一部分。这种北宋大师尝试过的倒影以及上升的烟,在吴彬的系列大册页中都以更精确的透视法表现出来,这部称作《农闲印象》的作品作于17世纪最初的十年。一些中国的学者认为吴彬的写实主义的创作主要是来自不同地点景色的概括,例如,源于他曾经旅行过的云南与四川,而不愿意承认西方艺术对这位明代不太显眼的画家的影响。①旅途中那些引人入胜并为人鲜知的美丽景点,确实能够经常帮助一名画家从已有的习惯绘画语言中摆脱出来,因为传统语言既能帮助表达客体本身,同时又是一种束缚。但是,靠旅行是并不能产生我所提及的欧洲艺术的特征的,在各种场合,吴彬总是将印象中的山水来衬托建筑物,而不是描绘自然中山水本身。据我所知,没有确切的证据,可以说明吴彬曾经遇到过一名传教士,或看到过一幅欧洲绘画,尽管在16世纪最后的年代,他和利玛窦都在南京。但是,他在画中表现出来的特色(仅限于1600至1610的作品),还是很难以其它任何方式来作确切解释的。

绘画中的“西方主义”,如我们在吴彬的作品中所发现的,还更加微妙地出现在17世纪后半个世纪的南京画家的作品中,例如樊圻和叶欣。在凡诺蒂藏品(Vannotti Collection)中有叶欣的一本普通的小册页,它表现出一个持续远去的平坦地面,在描绘树木时,用的是一种奇特的淡雅色彩。对中国绘画来说,那是一种新的尝试。此外,在柏林有樊圻的一幅手卷,远方的小岛,并不处于变动的空间之中,而是十分清晰地出现在地平线上。地平线好像是用尺画出来一样,这些在宋代的写实主义中还是未曾采用的。

龚贤(1620—1689)生活在南京的时代大约与樊圻相同,他的情况更能激起我们的兴趣与产生疑点。他早年与中年的山水画,具有生动的明暗,几乎完全放弃了书法用笔的线条,而依靠点描努力表现画面一种神秘又寂静的效果,不同于任何其它中国艺术。他排除线条的水墨用法,也许是受到宋代大师如米友仁与高克恭的影响,但是后者的淡墨是明亮的、透明的、清晰的,而龚氏浓密的笔墨组织是不透明而阴沉的。除此之外,则完全没有证据能说明他与西方艺术的联系,或称他与传教士有联系。我们仅能指出他风格中的特定现象,并表示怀疑。

事实上,17世纪的西方写实主义基本上被限制在南京画派之中(焦秉贞为例外),这说明南京的画家和学者比北京的更能自由地接触耶稣会士和他们的图书馆。也许因为远离皇帝的眼皮之下,使得南京的文化氛围更加开放,接受新思想更为自由,像后来的广东、上海也是如此。南京画派自身的素质也是原由之一。最早编纂的含有西方绘画的木刻书出现在南京。②那里的一群画家与插图家还出版了《芥子园画谱》(1679),它是一部关于绘画技巧与绘画传统技法的百科全书。尽管这部经久不衰的书的内容与西方毫无关系,但它关心的是技巧,促使如吴彬、樊圻、龚贤这样的画家比中国其它地方的画家更关注西方的技巧。

与传教士关系密切、天赋最高的中国艺术家是吴历(1632—1718),他是清初六大名画家之一。①在南京附近的常熟,吴历成为鲁日满(F.Rougemont)的朋友与追随者,他一定经常在传教士图书馆从事研究。后来他成为一名天主教徒,并接受洗礼。1682年至1688年,吴历在澳门,接受作为神父的培训,并被授予神职。返回江苏后,他以传教士身份渡过了余生。吴历对西方人的表现形式极有兴趣,注意到西画与中国画的不同之处,尽管他的评论并不很热情:“我之字以点划凑集而成,然后有音;彼先有音而后有字,以勾划排散,横视而成行。我之画不取形似,不落窠臼,谓之神逸;彼全以阴阳向背形似窠臼上用功夫。即款识我之题上彼之识下,用笔亦不相同。”②然而,吴历曾写信给他的朋友,谈到他自己的作品时认为,他的旧作(意指他的全部作品)中没有一点外国的东西。据我所知,仅有一幅画显示了他的事业的变动③:这是一幅未公开的手卷,山水中有一些类似寺庙一样的建筑物,在前景中,以穿黑衣服与戴宽边帽的传教士取代了经常出现的白衣学者。吴历在天主教信仰中遇到了挑战,并成功地解决了。但为什么吴历对西方艺术的挑战未予应答,有关这个有趣的问题,我将另外叙述。