由彦修草书论狂草之佛学意境

来源:中国书画网 作者:解小青 责编:董世忠

彦修,生卒不详,活跃于唐光化至后梁乾化年间。存在刻本《裴说闻砧诗》与《入洛诗》,现藏西安碑林博物馆。北宋嘉祐三年(1058)摹刻。原石高124厘米,宽56厘米。双面刊刻,一面《闻砧诗》,另一面《入洛诗》与张旭《肚痛帖》。后有北宋李丕绪跋:“乾化中僧彦修,善草书。笔力遒劲,得张旭法。惜哉名不振于时。遂命摸刻,以贻同好。嘉祐戊戌岁冬十月九日,司农少卿知解梁郡李丕绪题。”

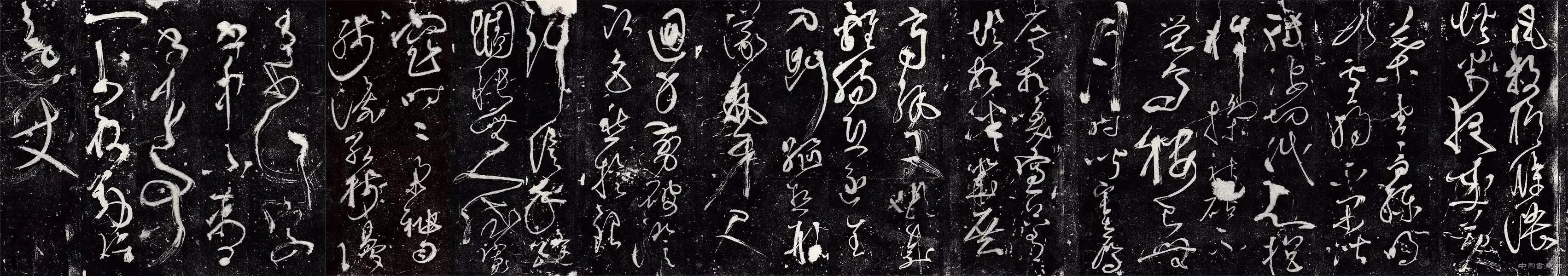

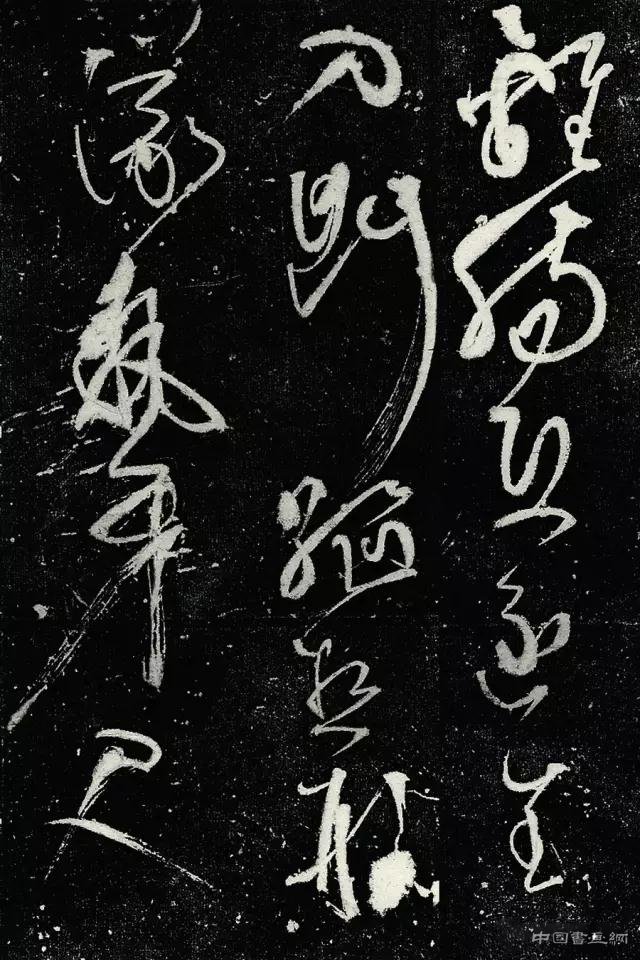

五代 彦修 草书裴说闻砧诗拓本 西安碑林博物馆藏

一

从风格上看,彦修草书确有张旭之风。张旭草书,远承献之,又变新法,使纵逸一派更加萦绕。较张旭之钩锁连环又癫狂若舞而言,彦修草书更显出拔茅连茹之刚猛,动中取力、顿挫取势的特点更加明显。

动中取力。如《闻砧诗》中“浓烟半夜成黄叶”一句,“浓”与“烟”两字虽隔行,但“浓”之末笔带出与“烟”之凌空而起的开笔,依然贯气,并不突兀。“半”字第一点上承“烟”字,重顿而腾起,第二点与“半夜”两字之连绵,都是借力钩回又顺势衔住,突显其动中取力的特点。这种“动”,并不一定要手挽手,亦可断开,如“夜”字之捺,单笔突出,但力量仍是在动中体现,故而“成”字之起笔,回眸急掣,顺势扭转,更反衬出“夜”字收笔之崭峻。“半夜成”三字,字势开阔中又都向中间聚拢,左盘右蹴,益增险势。譬如在很陡的盘山路上开大车,车身需甩到路的最外缘再打轮回来一样,行驶惯性中需要极强的车技控制险情。书法所言“险”,多蕴于脱离常规位置后的重新平衡中。

顿挫取势。《闻砧诗》结尾部分,精神一振,顿挫明显增强。“千行字”三字,陡然放开字形,和上一行大小对比悬殊。紧接着“书中不尽书(原诗作“心”)中事”散锋走笔,更加粗涩,笔重势足。直至全篇最后一句“一片殷勤讬边使”愈写愈放,翻转腾挪,骋笔而下,纷披跌宕,达到乐章之华彩段落。彦修草书属缠绕一派,若笔力匀平恐显乏味,随着越来越激越的书写节奏,着意增加行笔中的提按起落,不仅丰富用笔,调节布局,更增加了书法表现的可为性。

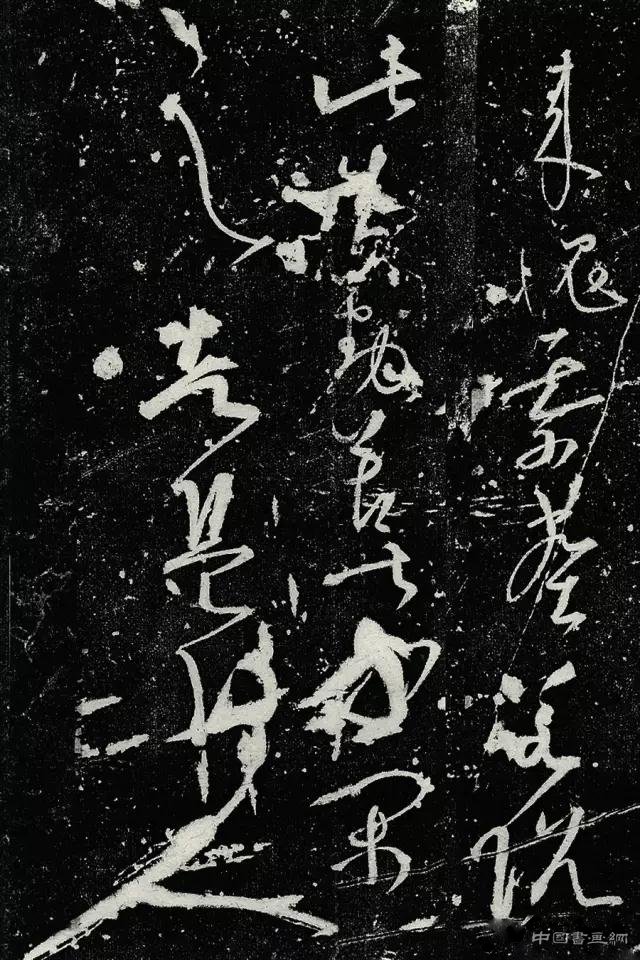

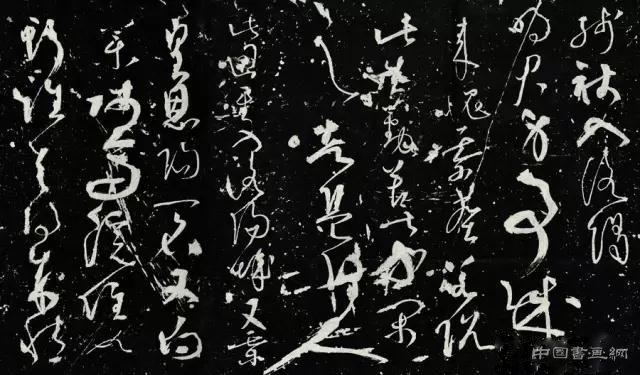

五代 彦修 草书入洛诗拓本(局部)

此作一挥而就,正与诗文“书中不尽心中事”一样,情无所尽。通览全篇,有一种挟风鸣空的速度感。唯其速,多纵放,似内蓄不足耳;但是,或许彦修本不欲收敛含蓄。由此也引出本文讨论的主题,即狂草的佛学意境。

田光烈先生《佛法与书法》一书第三章“历代僧侣书法家略录”,就文献所征,叙录六朝至近代僧侣书家452名,其中明确有“善草书”“工草书”“善书狂草”“喜作狂草”“爱草书”“潜心草书”“以草书为世所重”等文字记载者近八十人。这不是一个小数字。

如果说佛家人善楷,这不难理解,小楷细书佛典经文,既是一种参佛要求,又是一种自觉修行,具有广大福德,虔诚抄写与深解般若互为表里。从大的方面讲,佛法兴盛与书法发展亦密切关联。以敦煌写经为例,始自东晋,成熟于南北朝,唐代鼎盛,终于五代,这一发展脉络也正与楷书字体发展趋势相统一。如果说从楷书角度还易于理解的话,那么对于佛家人喜草、善草、特别钟情狂草而言,则是一种值得关注的现象,需要从更深层探究其因。

以下分三层展开笔者思考:一、为什么佛家人喜作狂草;二、狂草的什么具体特质和佛法追求相契合;三、佛家人对于狂草想达到什么样的意境。

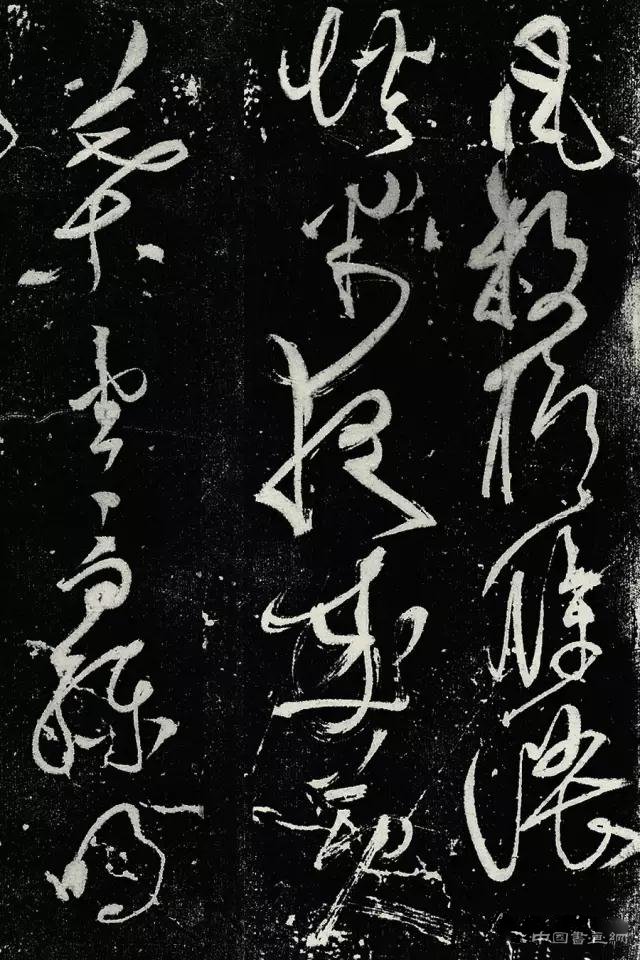

五代 彦修 草书裴说闻砧诗拓本 西安碑林博物馆藏

二

佛家人讲求“空”。如何“空”呢?

先清空杂念,再清空念。直至一念皆无。

常说一念生心,而念起念落,又缘于“相”。佛家讲“相”“非相”“非非相”“是名相”。相,可以理解为我们所见到的一般事物而言;非相,即我们所见到的事物并非真正的事物。譬如,就“我”而言,前一刻的“我”,同这一刻的“我”,同后一刻的“我”,其实并不是同一人,但又是(像)同一人;即使这一刻的“我”,也是无法描述和认知的。这其中有“我”吗?没有,即“非我”。再如“一”,这世界上有“一”吗?没有,或许只有0.9。有0.9吗?没有,只有0.99……如此类推,只有一个所谓的“一”。

这一点是人类认知的根本局限。

非非相,但我们所见到的事物又不是完全没有,确实在这一刻存在过,不是没有过。

是名相,姑且将其命名为“相”。命名为“相”,只是为了方便言说而已。

设想,一位高僧大德在“字”“非字”“非非字”“是名字”的体验中书写,天地间有我又无我,手随意动,了悟本源。假笔转心,为的是求放其心。放至无可放处,达到虚空,乃得解脱。

身心合一,浑然天成,这种书写过程变成追求天人合一的通途。借草书表达出一种无我之“空”。当思想无拘束时,下笔或重或轻,用墨或枯或润,布局或开或合,至如俯仰进退、揖让避就、显隐明暗等等,皆在绳墨之外。怎么适意怎么来,怎么放得空就怎么写,精神在挥洒的冲击中得到释放而进入虚空。

五代 彦修 草书入洛诗拓本(局部)

唐代高僧大珠慧海禅师的一段答问很有意思:

源律师问:和尚修道,还用功否?师曰:用功。曰:如何用功?师曰:饥来吃饭,困来即眠。曰:一切人总如是,同师用功否?师曰:不同。曰:何故不同?师曰:他吃饭时不肯吃饭,百种须索;睡时不肯睡,千般计较。所以不同也。律师杜口……

是以解道者,行住坐卧,无非是道;悟法者,纵横自在,无非是法。

若以书法作为修法的一种表现形式,那么草书无疑最适合表达这种行住坐卧的纵横自在。相较篆、隶、楷、行而言,草书尤其狂草最具有不确定性,换言之,其他字体的“法”是显的,而狂草的“法”最隐,但草法又是最讲究的。看似无一法可见,实则无一法可舍。结合《金刚经》“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观”句,可以理解,诚其金刚句也。

董其昌《画禅室随笔》讲:“晋宋人书,但以风流胜。不为无法,而妙处不在法。”既有法度又不囿于法,不为法缚而又处处不脱法,佛家人书写时,法在无法中、在有法与无法之间犹如真空的状态下体悟佛法,在“法”“非法”“非非法”中到达到修心的清净境界,也只有狂草最得丹髓。

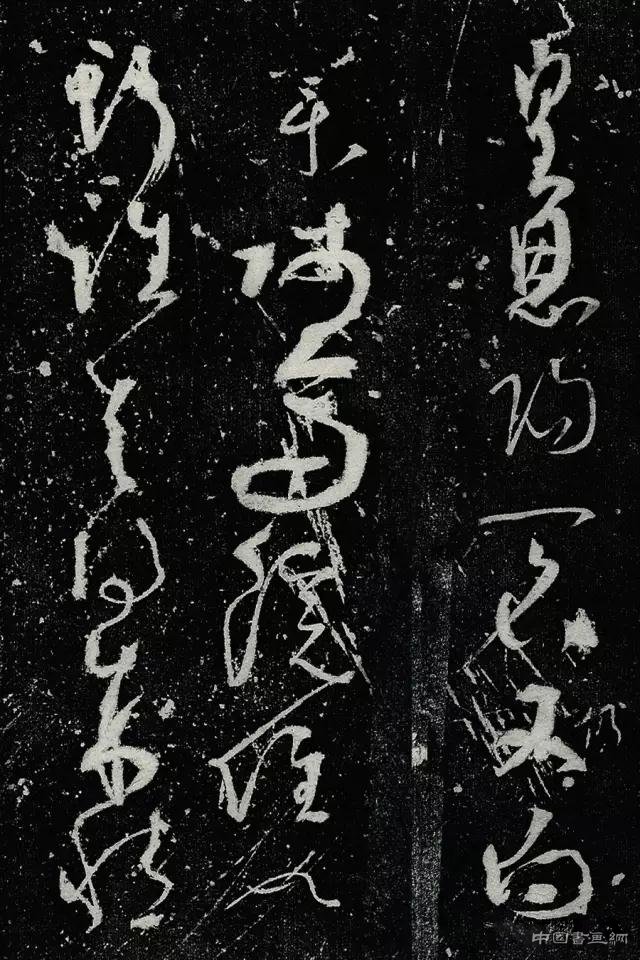

五代 彦修 草书裴说闻砧诗拓本 西安碑林博物馆藏

三

接下来探讨,狂草中具体的什么书写特质与佛家追求意境最相契。

《唯识论》讲,眼、耳、鼻、舌、身、意“六识”外,还有末那识、阿赖耶识。其中第八识“阿赖耶”(Alaya),是释迦体会到的人类认识最根本或言最初始的一种状态,指事物在我们意识中还未生成时生成的“一刹那”,即浑然一体、没有任何分割的“一刹那”间没有感知中的感知。

草书行笔速度再慢,也比其他字体快。尤其狂草,在快速行进的各种不可控因素中,书写者“一刹那”间的反应愈显珍贵。一画定全篇,所以每一画落纸都有其“一刹那”的显现,即将生成而未生成时的动态,或名之曰“势”。

“势”,最早出现在兵书里,在文论、书论中都是一个重要范畴。但是,“势”又是看不见的,表现为“一刹那”间的趋向性。一触即发,但发至何处,则如“兵无常执,水无常形”一样,关键在于“因事利权”(卫恒《四体书势》)、“守道兼权,触类生变”(索靖《草书势》)。虞世南《契妙》讲:“字虽有质,迹本无为。禀阴阳而动静,体万物以成形。达性通变,其常不主。”赵孟頫《兰亭十三跋》亦言“因其势而用之”,皆同功之旨。

在狂草的快速用笔中,书写者有时甚至来不及反应下一笔时,已经顺势而成,这实际已回到了最根本或者说最初始的一种自然生发的书写状态,故而常常会出现意外之奇,这便是我们常说的腕下有鬼、非人力所能为之奇效。这种随机性,也是狂草不可重复的“唯一性”和“真实性”的魅力所在。当然,这是有前提的,需要书写者对草书有极深的功力。

这种原始的不可剖解状态,与佛法强调的“空”是契合的。草书,怎么写都能触变生奇的特质与佛家追求的境界最为冥契,从这个意义上也不难理解,佛家人更愿意将草书特别是狂草作为一种特殊的修行方式。

章太炎先生根据“阿赖耶识”和康德“先验图型说”(transcendental schema)创造了“阿赖耶识原型”。其实,探讨的都是浑然一体时的生成和感知,即人类认识的最初始状态和最不受人类经验影响的认知。

康德“先验图型说”,强调的也是第一下的“一刹那”反应,即还没有附加上经验前先于经验而得到的先验认识论,这和阿赖耶识是相通的。作为狂草艺术,笔迹留痕之后,就再也回不到所谓“意在笔先”时的“意”了,而此前的不能分解时的感知意味却又是最具有魅惑力的。

回到彦修狂草,无疑集中地反映出这些认识。即使有些字形草法不合常情,他也意不在此,至于所抄诗文中出现错字落字等现象,他更意不在此。最重要的是保持这种书写的直觉状态。在这种书写的无意识状态中完成自我再生。佛家人喜作狂草,并不是为感官激动或感觉沉醉,更多的是在这一过程中将其作为索解内心自由的一种路径。在这种追索中,伴着青灯古佛,时间不知不觉过去,不知不觉中圆满着自己的修行,因而狂草这一艺术样式也被赋予了佛学的深层意境。

《宣和书谱》卷十九:“而释子者,又往往喜作草书,其何故邪?”(见“释梦龟”条)下文并没有回答,但是从以下摘录内容中,已窥其深意。“释广利大师”条言:“工草书。吴融诗云:崩云落石千万状,随手变化生空虚。”“空虚”二字,独得妙诣,不以外物撄拂其心,言明其根本。“释高闲”条言:“言其书法出张颠,流离颠沛,必于草书发之,故其变动犹鬼神不可端倪。学者当求颠之心,而不当逐其迹也。已而要其归正,而语若诋毁,盖知愈者必谓愈深知闲,而不知愈者以谓愈之黜闲也。”真知言也

五代 彦修 草书入洛诗拓本 西安碑林博物馆藏