中国现代人物画的开拓者——陈师曾

来源:中国书画网 作者:裔萼 责编:董世忠

注:本文刊载在由北京画院所编《京派绘画研究》一书中。

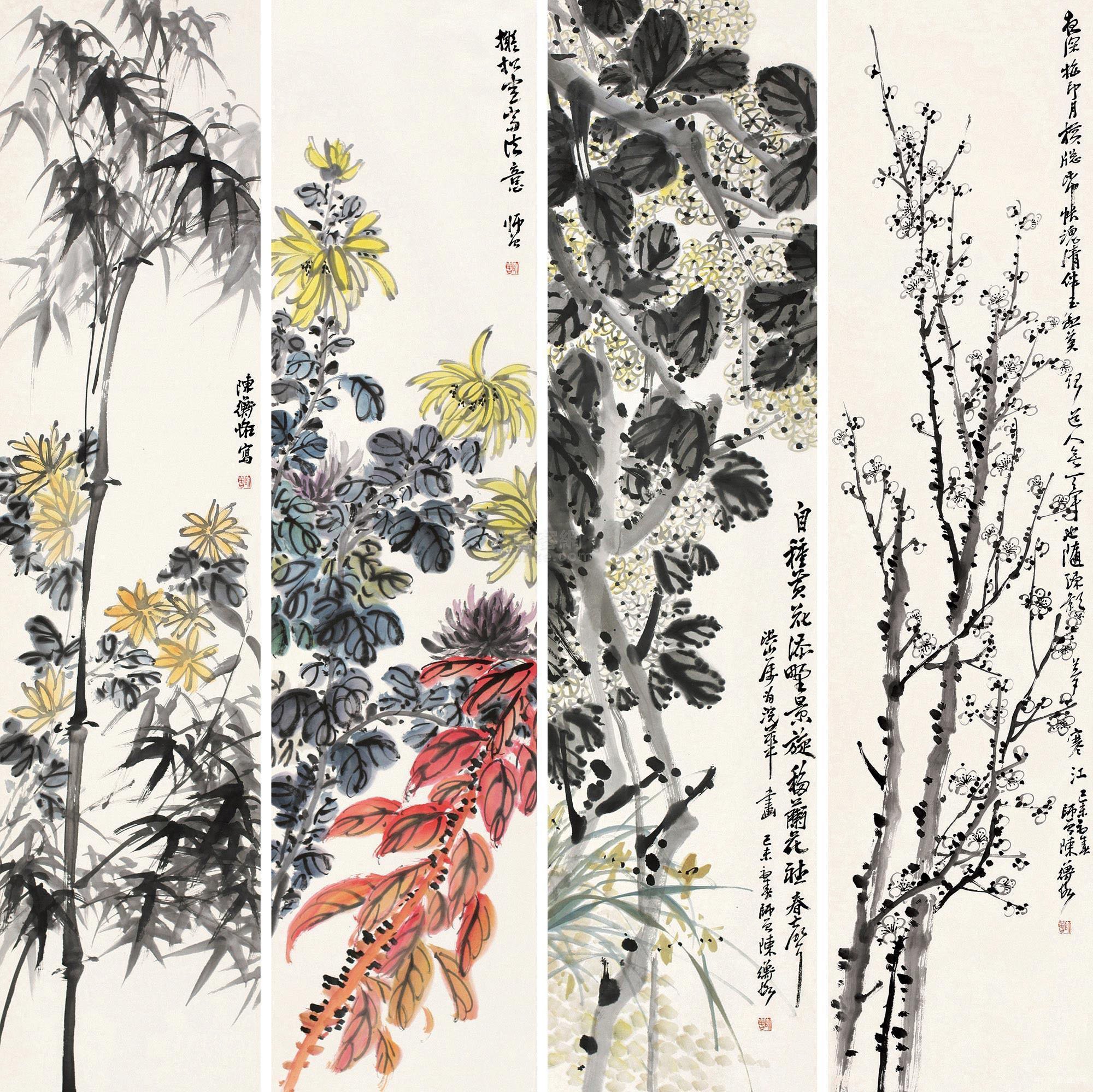

陈师曾 花鸟 四条屏

如果没有陈师曾,20世纪初期的北京画坛一定会黯淡许多,这是美术史家的共识。这位画坛领袖,以其精深的绘画理论和杰出的绘画实践对20世纪初的北京画坛发挥着巨大的影响力。

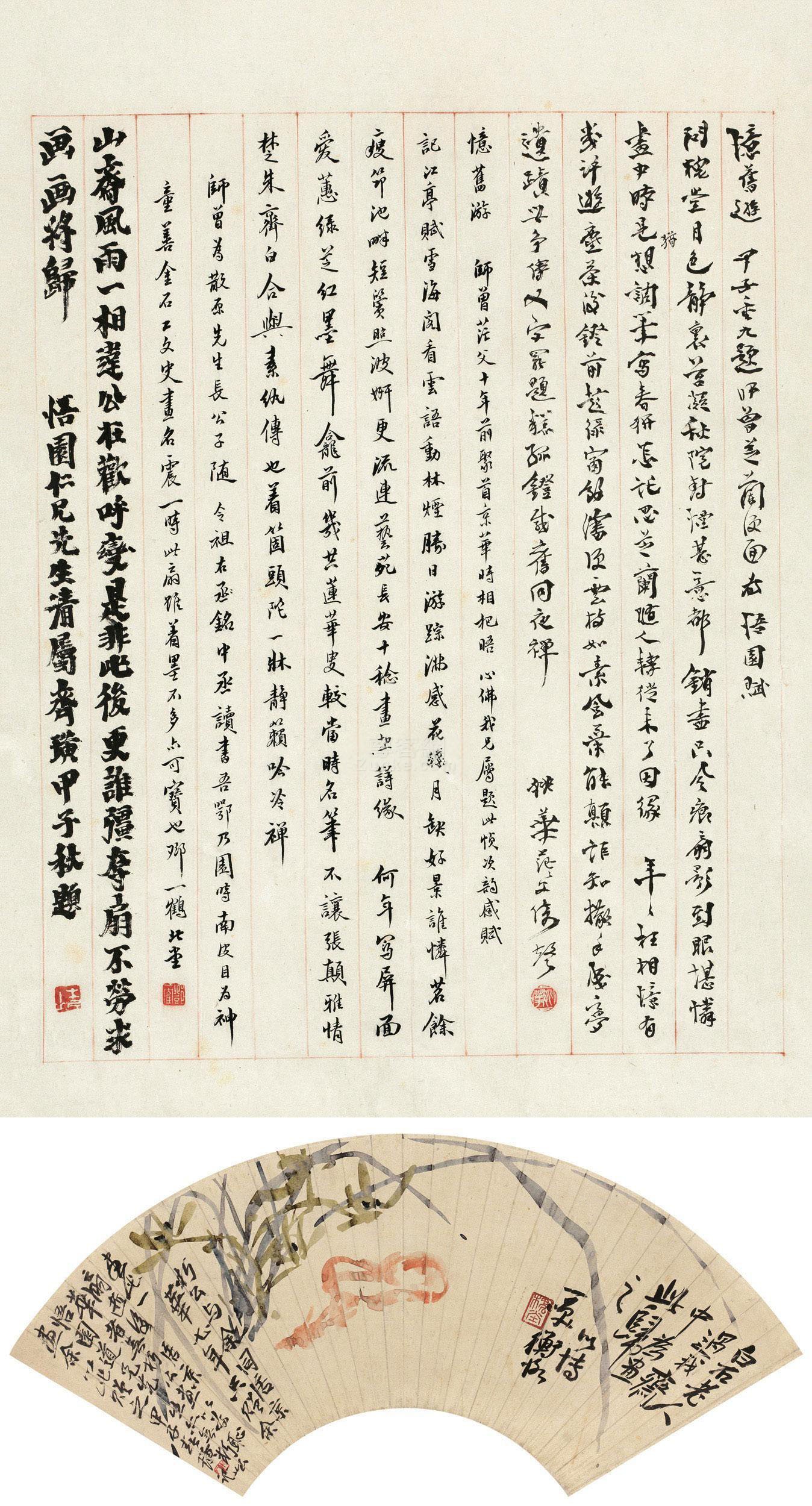

出生于官宦、翰墨世家的陈师曾,是清末主张变法的两广总督陈宝箴之孙,民初诗坛泰斗陈散原之子,著名历史学家陈寅恪之兄。他一生中的最后10年是在北京度过的,1913年至1923年这短暂的10年,也是他艺术的黄金时期。这位开放的传统型画家、文人画的革新者,以高尚的人格、充沛的精力、渊博的学识、卓越的艺术创作和高迈的精神境界推动着中国现代美术史的进程。

一、文人画的捍卫者

坚决捍卫文人画的立场,是陈师曾对 20世纪初期的北京画坛最大的贡献,这也是中国现代绘画史推崇他的主要原因之一。

20世纪初,陈师曾涉足画坛之时,中国社会发生了急剧的变化,中国传统文化受到前所未有的质疑与批判。在绘画领域,传统文人画更是遭到猛烈的攻击,如康有为断言传统文人写意画是中国画学衰败至极的罪魁祸首,陈独秀认为王石谷的画是“中国恶画的总结束”,并疾呼“若想把中国画改良,首先要革王画的命”。

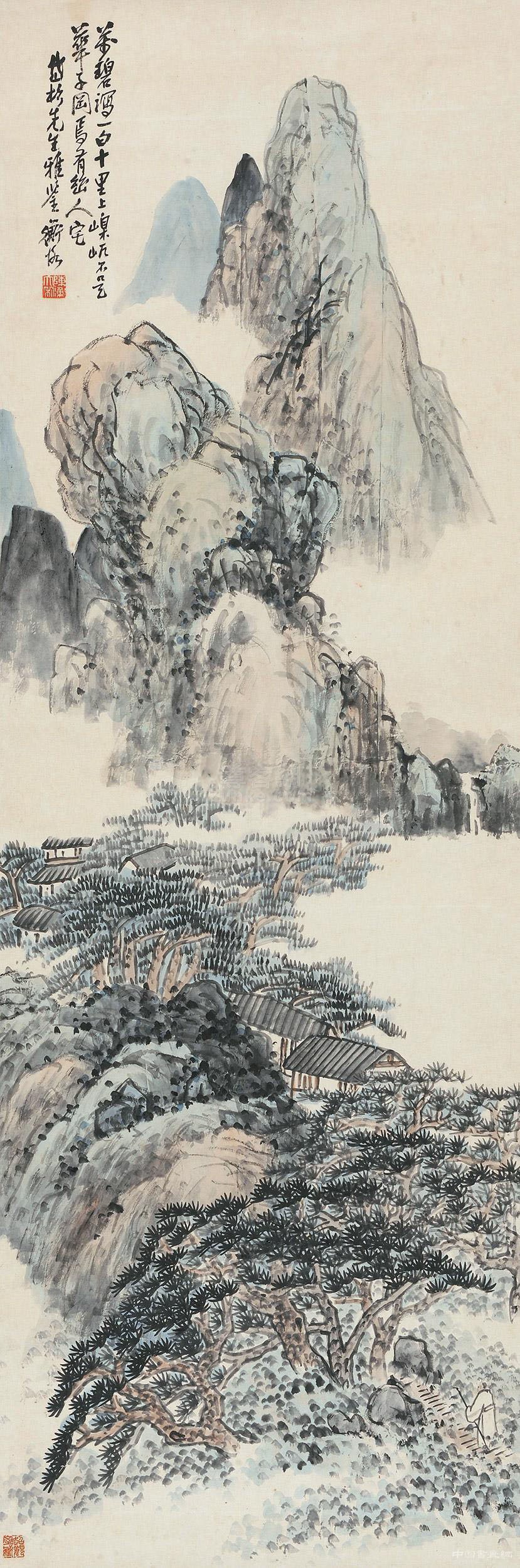

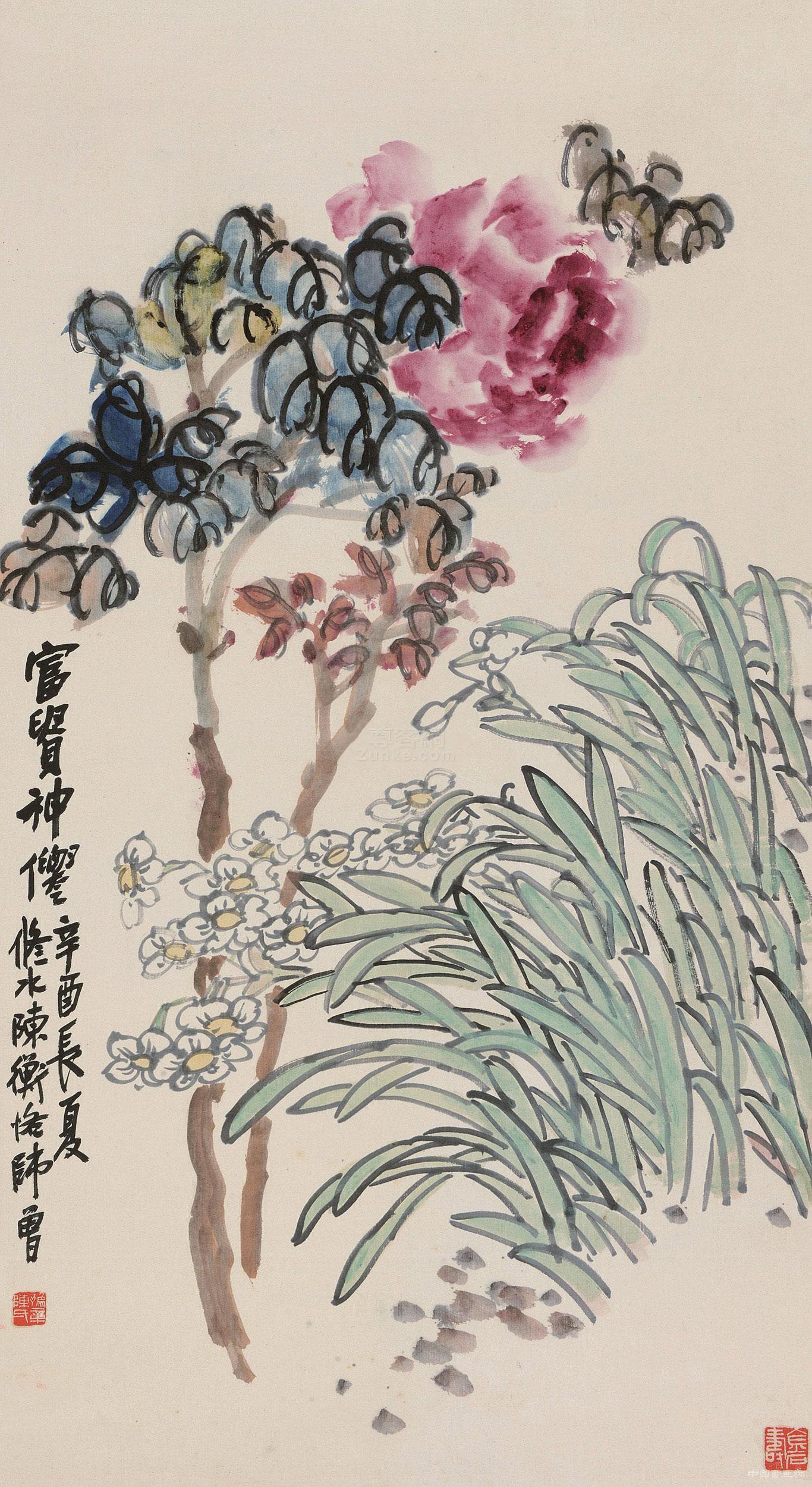

在“美术革命”之潮汹涌之时,陈师曾挺身而出,高度肯定文人画之价值,并以自己的绘画实践坚决维护文人画的地位。1921年,他发表《文人画之价值》一文,次年出版《中国文人画之研究》一书,坚持文人画的立场。他认为:“文人画之要素,第一人品,第二学问,第三才情,第四思想,具此四者,乃能完善。盖艺术之为物,以人感人,以精神相应者也。有此感想,有此精神,然后能感人而能自感也。”在反传统思潮甚嚣尘上之时,陈师曾基于对传统绘画的精深认识,极力反对当时盛行的全盘西化的观点,并从学理上为传统文人画作有力的辩护,系统精辟地论述文人画的艺术价值。他的理论不仅对当时的中国画坛具有极为可贵的指导意义,而且对20世纪80年代以后“西潮”再度汹涌的中国画坛,仍然具有深刻的现实意义。他主张“以本国之画为主体”,适当地融会西法,为传统文人画注入生机。他杰出的艺术实践也有力地证明了文人画的价值,证明了立足传统基础之上的渐变式的革新是大有前途的。他的花鸟画师法吴昌硕,继承了明清以来的大写意传统,但更重个性独造,喜用硬毫秃笔,肆意纵横,坚劲挺拔。他的山水画一扫“四王”的柔润之风与摹古之**,尤以一批园林写生小品最为质朴清新。在人物画方面,他打破了传统的佛道神仙、仕女高人等题材,直接面向社会底层人民,他以《北京风俗画》册页为代表的简笔人物画创作所体现的现实主义精神在中国近代绘画史上尤为可贵。

陈师曾 《山水轴》 纸本设色 66 cm×32 cm

二、京华画界领袖

卓越的才学使得陈师曾成为当时北京画坛的精神领袖,甚至有学者认为:“他不仅是北京画坛,而且可以说是中国传统绘画的精神领袖。”[1]作为京华画界领袖,陈师曾以多重身份介入当时的艺术活动,如美术教育家、美术活动家、画家、美术理论家等等,而每一重身份的陈师曾都是不同凡响的。

作为美术教育家的陈师曾,他曾在北京几乎所有与美术有关的高校任教,如任国立北平高等师范学校中国画教师,任北平女子师范学校及北平高等女子师范学校博物教员,任国立北平美术专门学校美术和博物教员等。他桃李盈门,李苦禅、刘开渠、胡佩衡、刘子久、王雪涛、王子云、俞剑华、苏吉亨、高希舜等均得其亲授。他的学识和人品对他们产生了深刻的影响。刘开渠就读于北平艺专时,陈师曾任中国画和博物课的教员,陈当时用油画颜料来画中国画的花卉,给青年刘开渠留下了极为深刻的印象。

作为教育家的陈师曾还给当时的人们留下了颇为有趣的一笔。王森然在《陈三立先生评传》中,用很大的篇幅写了散原老人的儿子陈师曾,对其评价甚高。书中有一段很有意思的描写,说作为老师的陈师曾,对待那种无礼的学生非常严厉,动辄就“暴噪讥骂,声色俱厉,以故同学均畏之”。[2]有一次上山水课,有一个姓邱的学生请他示范,正巧这个学生没有准备小画碟子,陈师曾气得扔掉笔,大声地呵斥他:“你比我强多了,你没有碟子能画山水,我不成,我教不了你了。”[3]作为美术活动家的陈师曾,广泛地发起或参与北京重要的中国书画社团,如宣南画社、西山画社、北京大学画法研究会、中国画学研究会等。同时,他还积极推动着中外美术交流,尤其与日本的美术交流,为中日现代美术史和美术交流史留下了精彩的一页。

陈师曾交游甚广,与同时代的许多文化名人、美术名家过从密切,如鲁迅、李叔同、蔡元培、吴昌硕、金城、姚茫父、汤定之、余绍宋、萧谦中、齐白石、徐悲鸿等。他与这些文化精英的交流和合作,共同书写着中国现代文化史的辉煌篇章。

陈师曾 牡丹图

三、助成齐白石的“衰年变法”

陈师曾对北京画坛和中国现代美术史的另一大贡献是促成了齐白石的“衰年变法”。如果没有陈师曾,也许就没有绘画大家齐白石,此话并不过分。齐白石初居京华,在琉璃厂南纸铺卖画、刻印,并无画名,甚至被北京画坛目为“野狐禅”,可是到了1922年,他却声名大噪,画价飙升,并在后来逐步完成了“衰年变法”,成为一代大师。促成这一转变的关键人物是陈师曾。齐白石初到北京之际,慧眼独具的陈师曾见到齐刻的印章,特意到法源寺寻访,两人一见如故。齐白石取出自己的画请他评鉴,他认为齐白石的画格很高,但画法上还不甚精湛,略显拘谨。他题了一首诗给齐白石:“曩于刻印知齐君,今复见画如篆文。束纸丛蚕写行脚,脚底山川生乱云。齐君印工而画拙,皆有妙处难区分。但恐世人不识画,能似不能非所闻。正如论书喜姿媚,无怪退之讥右军。画吾自画自合古,何必低首求同群?”[4]齐白石“从此决定大变”。他后来对朋友说:“师曾劝我自出新意,变通画法,我听了他的话,自创红花墨叶一派。”齐白石接受陈师曾的建议,改变了原来的八大山人冷逸一路的画风,并将鲜活的民间情趣注入传统的文人画之中,创红花墨叶一格,大获成功,成为民国时期文人画向现代转型的重要代表,并成为20世纪中国绘画史上的中国画大家。

陈师曾不仅启发了齐白石进行变法,而且还在其他方面提供帮助。1922年春,他携带齐白石的几幅山水画,赴日本东京参加中日绘画联合展览会,齐白石的作品受到了前所未有的欢迎,带去的作品被销售一空,并且画价猛增。齐白石曾回忆这一盛况:“我的画,每幅就卖了一百银元,山水画更贵,二尺长的纸,卖到二百五十银币。这样的善价,在国内是想也不敢想的。还说法国人在东京选了师曾和我两人的画,加入巴黎艺术展览会。日本人又想把我们两人的作品和生活状况拍摄成电影,在东京艺术院放映。这都是意想不到的事。经过日本展览以后,外国人来北京买我琉璃厂的古董鬼,就纷纷求我的画,预备去做投机生意。一般附庸风雅的人,也都来请我画了。画的很多。从此以后,我卖画生涯,一天比一天兴盛起来。这都是师曾提拔我的一番厚意。我永远忘不了他的。”当时,齐白石还作了一首诗:“曾点胭脂作杏花,百金尺纸众争夸。平生羞杀传名姓,海国都知老画家。”[5]自此,画坛有了“南吴北齐”之说,齐白石不再是一个来自湘潭的无名小画师,而是北京城赫赫有名的大画家,并成为中国现代美术史上的一座里程碑。难怪齐白石经常说:“我如没有师曾的提携,我的画名不会有今天。”[6]1923年陈师曾病故时,齐白石非常伤心,他对朋友说:“我失掉一个知己,心里头感觉异常空虚,眼泪也就止不住地流了下来。”齐白石的儿子齐良迟也曾回忆道:“陈师曾的不幸早逝,经常使得父亲伤心,有时甚至哭起来。”[7]齐白石作了好多首诗纪念陈师曾,其中一首写道:“君我两个人,结交重相畏。胸中俱能事,不以皮毛贵。牛鬼与蛇神,常从腕底会。君无我不进,我无君则退。我言君自知,九原勿相昧。”[8]另一首这样写道:“槐堂风雨忆相逢,岂料怜公又哭公;此后苦心谁识得,黄泥岭上树株松。”

在中国现代美术史上,陈师曾与齐白石互为知己,他俩的真挚友谊感动人心,他俩互相影响、互相补益的艺术成就更为后人留下了丰厚的艺术遗产。

书法作品

四、中国现代人物画的开拓者

对于陈师曾的艺术而言,他的成就主要体现在花鸟画和山水画,但是,他偶尔为之的人物画却对中国现代人物画的发展产生了巨大的影响,并使他成为中国现代人物画的开拓者。

他曾于1921年发表《中国人物画之变迁》,简要梳理了汉唐至现代人物画性质与画法的变迁。他将商代至两汉的人物画归为“伦理的人物画”,东汉至六朝的人物画为“宗教的人物画”,宋朝以后的人物画则为“赏玩的人物画”。关于人物画的发展态势,他说:“现在有人说西洋画是进步的,中国画是不进步的。我却说中国画是进步的。从汉时到六朝的人物画,进步之速,已如上述。自六朝至隋唐,也有进步可见。不过自宋朝至近代没甚进步可言罢了。然而不能以宋朝到现今几百年间的暂告停顿,便说中国画不是进步的。譬如说有人走了许多路,在中途立住了脚,我们不能以他一时的止步,便说他不能步行。安知中国绘画不能于最近的将来又进步起来呢?所以我说中国画是进步的。眼下的中国画进步与否,尚难为切实的解答罢了。”[9]画家不仅对中国人物画的发展有着非常深刻的认识,而且还对当时的中国画的发展有着颇为乐观的态度,他以非比寻常的创造力印证着中国画“于最近的将来又进步起来”了。其人物画代表作《北京风俗画》册页、《读画图》就是最好的证明。

1914年前后,陈师曾初到北京之际,作《北京风俗画》册页34图(高28.6厘米,宽36.4厘米,纸本水墨设色,约1914年作,中国美术馆藏),以旧京风俗入画,描绘了民间的红白喜事、风俗人情包括封建遗老之穷愁无聊等情状,其中还涉及对时政的讥讽而类如漫画,充满生活气息和人间情味。此画笔法简练,略施色彩,既有文人画的意趣,又不乏西画之造型与光影,开现代风俗画之新风。其上有当时名流如金城、马公愚、叶恭绰、郑午昌等人的诗文题跋。姚华(茫父)逐幅为之填词,并编为《猗室京俗词》与陈画一并印行。册页的流传亦颇曲折,曾一度为梁启超收藏,跋语中说:“任公(梁启超)手藏系用七百金得来,日人某又出千金索骥,竟未如愿。此系国粹,鄙愿不遗于外人实为万幸。”后此册页流落民间数年,20世纪50年代为文化部所购藏,中国美术馆建馆后转交馆藏。叶恭绰在跋语中将这一册页比作《清明上河图》:“独此作留存天壤间,将永不能灭。吾昔题师曾画云:朽道人将终不朽。可以移题此册。”

1986年,李一邙提议并题写书名,中国美术馆和北京古籍出版社共同编辑出版了《北京风俗画》。

陈师曾 《读画图》

刘凌沧在《五十年北京画坛回忆录》一文中对此画评价非常之高:“陈先生的《北京风俗画》是突破了文人画派的清规戒律,具有时代风格的作品之一……画中除少数有闲阶级之外,绝大部分是为生存而挣扎的劳苦大众。虽然寥寥几笔,那种困顿劳苦表情使人看了发生无限的同情。在那时,虽然作者未必理解到劳动人民的贫困是阶级剥削与压迫的结果,但是选择这样的题材,可以看出他对劳苦大众的同情,在20年代,是十分可贵的创作。”[10]现藏于故宫博物院的《读画图》(高87.7厘米,宽46.6厘米,纸本水墨)是陈师曾的另一幅现代人物画代表作。他将友人形象一一摄入画中,得到时人的称赞。画上题识为:“读画图,丁巳十二月一日叶玉甫、金巩伯、陈仲恕诸君,集京师收藏家之所有于**公园,展览七日,每日更换,共六七百件,取来观者之费以赈京畿水灾。因图当时之景,以记盛事,陈衡恪。”此图记录了当时在**公园举办的赈灾画展的场面,画**19人,观画姿态各异,无论是构图还是人物的透视关系以及地面的渲染等等,都明显地参用西法。此画的意义在于以时装和现实场景入画。

《北京风俗画》册页和《读画图》是陈师曾的人物画代表作,也是中国现代人物画史上具有开创意义的作品。陈师曾将长期囿于高人逸士、古装美人的人物画推向了现实世界,一扫传统文人画的冷逸孤高之气。

博学多才的陈师曾,诗书画印无一不精。在绘画创作上以花卉、山水名世,其偶尔为之的人物画创作,则开中国现代风俗画之新风。在绘画理论上,他面对众说纷纭的革新观点,坚决捍卫文人画传统,但并不故步自封,而是融会西法,将勃然的生机投注到颓废的传统绘画。难怪梁启超将他誉为中国现代美术第一人,并将他的谢世喻为日本之大地震。而这余震似乎已穿越数十年的时空,波及今日之中国画坛,因为20世纪初期他的艺术立场,仍是 21世纪初期的我们所应秉持的。

注释:

1] 刘晓路《大村西崖和陈师曾—近代为文人画复兴的两个异国奋斗者》,《故宫学术季刊》(台湾)第15卷第3期,转引自朱万章《陈师曾》第177页,河北教育出版社,2003年8月版。

[2] 王森然《陈三立先生评传》,载王森然《近代名家评传》(二集),生活·读书·新知三联书店,1998年11月版。

[3] 同[2]。

[4] 齐白石等著《白石老人自述》第71页,岳麓书社,1986年12月版。

[5] 同[4],第163页。

[6] 同[5]。

[7] 齐良迟《白石老人艺术生涯片段》,载《白石老人自述》第161页。

8] 同[7]。

[9] 陈师曾《中国人物画之变迁》,原载《东方杂志》第18卷第17号,转引自陈师曾《中国绘画史》第164页,中国人民大学出版社,2004年11月版。

[10] 《中国画》1983年第2期。