女性主义眼中的阿特米西亚

来源:中国书画网 作者:金影村 责编:董世忠

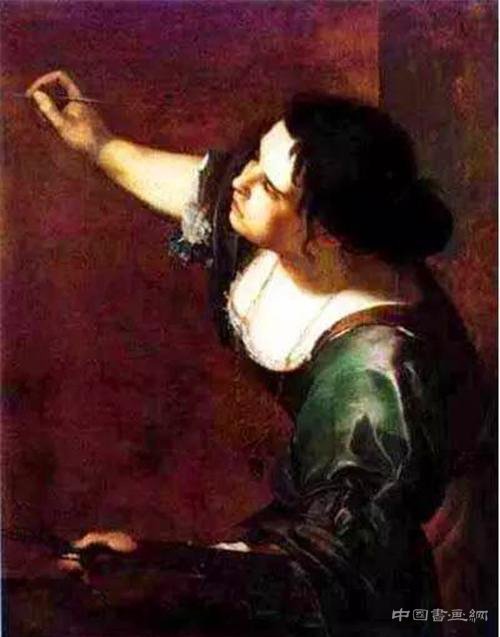

阿特米西亚:《自画像》,约1630年

阿特米西亚·简特内斯基(Artemisia Gentileschi,1593-1653)是当前艺术史上最为重要的女艺术家之一。根据现有的材料,阿特米西亚生于罗马,其父奥拉齐奥·简特内斯基(Orazio Gentileschi,1563-1639)是当时罗马的一名知名画家。她跟从父亲学习绘画,在少年时期就展现出了极高的艺术天赋。此时,巴洛克绘画的奠基人卡拉瓦乔(1571-1610)来到了罗马,他对题材的戏剧性处理及现实主义的表现风格影响了诸多罗马艺术家。奥拉齐奥便是卡拉瓦乔的追随者之一。但是,真正继承了卡拉瓦乔风格精髓甚至在艺术表现力方面超越了卡拉瓦乔的艺术家,不是奥拉齐奥,而是他的女儿阿特米西亚。[1]在卡拉瓦乔的基础上,她在处理诸多戏剧性题材时,更显示出了同时代艺术家中罕见的简洁、气魄与张力,并且在风格上完善了卡拉瓦乔等男性艺术家对女性身体处理上的局限性,达到了一种“阿特米西亚式”的自然主义,即“心”与“身”的真实。[2]她热衷于表现《圣经》故事及历史故事中的女英雄题材:苏珊娜、朱迪斯、卢克利西亚、克利奥帕特拉等等。1614年,年仅22岁的阿特米西亚在其赞助人梅迪奇的支持下,进入佛罗伦萨艺术学院深造,成为了历史上第一位正式进入艺术学院学习并且广受认可的女艺术家。

阿特米西亚作为一位女性艺术家在巴洛克艺术史上享有极高的成就和造诣。然而,她的名声又不可避免地与艺术家在1612年的强奸案审判联系在了一起:1610年,奥拉齐奥安排自己才华横溢的女儿到他的装饰画合作者那儿学习透视法,这位合作者叫阿格斯提诺·塔西(Agostino Tassi)。1611年5月,塔西强奸了阿特米西亚。次年,奥拉齐奥就其对女儿造成的伤害起诉了塔西。那次审判涉及她所受到虐待,以及一系列对于这位年轻女子贞洁的反驳陈述。塔西坐了短时间的牢,而阿特米西亚则结了婚并搬到了佛罗伦萨,在那里获得了巨大成功。[3]

阿特米西亚:《朱迪斯斩首霍洛芬尼斯》,约1611-1612

艺术家生平:女性主义阐释

关于阿特米西亚的生平,现存的所有文献中,几乎没有任何可以用来作为完整传记的资料。[4]对她的学术研究,起步更是十分晚近。直到她去世后的1681年,才有一位名叫Baldinucci的学者撰写了一篇评论,主要探讨的是画家在佛罗伦萨期间创作的绘画。相反,阿特米西亚强奸案,却在民间广为流传,被人津津乐道。到了18世纪,这起事件被曲解成了一桩奸情。有英国评论家就曾指出:“她(阿特米西亚)的奸情与其艺术在欧洲同样出名。”[5]1969年,传统艺术史学者约翰·卡纳迪出版了四卷版的《艺术家生平》(TheLives of the Painters),阿特米西亚的名字作为点缀,夹杂在了同时代的男性艺术家中。作者肯定了女画家的才华,却对强奸事件投以了较大的篇幅,并且提出了她与塔西的关系实为两情相悦,更进一步指出她“至死表现出对‘爱’的艺术的持续热情,完全可以与她的艺术天才相媲美。”[6]

由此可见,艺术家在少女时期遭到强奸以及那场旷日持久的审判,对艺术史家们来说似乎是一叠绕不过去的卷宗。这次遭遇也普遍被认为影响了艺术家一生的创作轨迹。其中最典型的表现,莫过于画家笔下的女英雄形象,包括本文将集中讨论的三幅代表作:《苏珊娜与长老》(1610年)、《朱迪斯斩首霍洛芬尼斯》(1612-13)以及《克利奥帕特拉》(或《埃及艳后》,1621-2)。在十七世纪男权至上、性别歧视的历史背景之下,它们如同一部女性反抗男权压迫的心灵成长史:苏珊娜在沐浴时遭到两位色迷心窍的长老偷窥与胁迫,这反映了女性自身的柔弱与无助;英勇的朱迪斯前往敌营斩杀了敌方将领的首级,是女性自我意识觉醒与反抗的标志。斩首这一举动,更被进一步解释为对男权的阉割;最终,埃及艳后克利奥帕特拉以帝王的形象出现,并在得知回天乏术之后选择了自杀,而不愿被敌军俘虏。死亡在这里象征的并不是女性的自我毁灭,而更像是女性话语权宁死不屈的永恒。强奸、反抗、复仇,这些与画家自身经历息息相关的主题,被定义为艺术家个体经验的视觉再现与心灵治愈。由此,阿特米西亚与“阿特米西亚的艺术”,就这样打包进入了艺术史,塑造了一位女性艺术家的神话。

然而,20世纪70年代女性主义艺术史的崛起,重新诠释了这位女画家和她的艺术,并从艺术家作品的造诣及个体的创伤经历出发,重新确立了她在艺术史上的地位。其中,第一代女性主义艺术史家琳达·诺克林以一篇《为什么没有伟大的女艺术家?》,打破了女性在艺术史中长久以来的沉默。虽然该文没有直接提及阿特米西亚,却通过女性在社会机构和艺术体制中长期受压抑的事实分析,抨击传统男权主义的艺术史利用图像作为“掩盖某一重要历史时刻社会中公开的权力关系,将之显示为自然的、永恒的秩序。”[7]。之后,以玛丽·加拉德为代表的女性艺术史家展开了对阿特米西亚的全面探讨。在1982年出版的CCA女性主义艺术史主题论文集中,加拉德的《阿特米西亚与苏珊娜》一文首次以女性主义的视角考察了画家的代表作《苏珊娜与长老》,继而又于80年代末出版了专著《阿特米西亚:意大利巴洛克艺术中的女英雄形象》。此书以详实的资料对画家的生平、艺术作品及艺术风格进行了分析。尤为可贵的是,此书在附录中全面收录了阿特米西亚生前的书信手稿及1612年的庭审记录。此后,以格里塞尔达·波洛克(Griselda Pollock)为代表的女性主义艺术史家结合社会学、符号学、精神分析学、艺术社会史等各个领域对她的艺术作出了更为精致的解析。1999年,波洛克出版了《分殊正典:女性主义欲望与艺术史写作》(Differencingthe Canon:FeministDesire and the Writing of Art’s Histories)一书。作为新女性主义艺术史的代表作,此书通过女性主义神话及母性失落的问题,重新评估了阿特米西亚在正典艺术史中的地位。2006年,荷兰知名符号学家米克·巴尔(MiekeBal)出版了《阿特米西亚档案:阿特米西亚·简特内斯基,致女性主义者及其他思想者》(TheArtemisia File:Artemisia Gentileschi for Feminist and Other Thinking People),其中收录了多篇关于她的探讨,浓缩了阿特米西亚研究的思想精华。以下就将从女性主义艺术史的研究出发,分析艺术家的三大主题画作。

苏珊娜:受害者,还是女英雄?

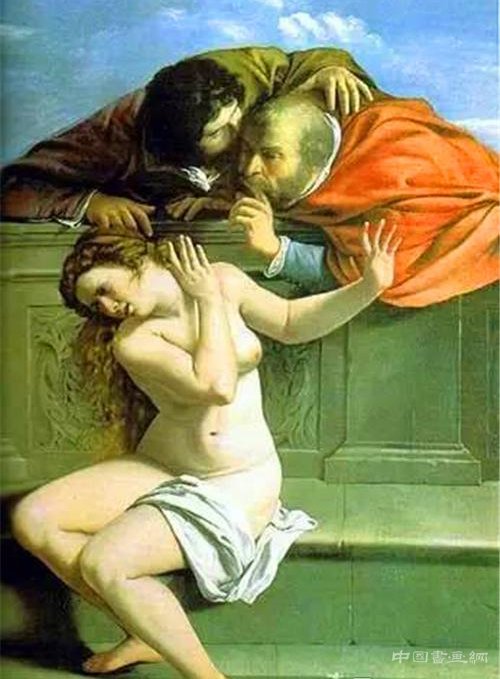

现藏于白石宫(Pommersfelden)的《苏珊娜与长老》(Susanna and the Elders)无疑展现了女画家天才的一面。根据该画左下方所标注的创作年代为1610年,表明她在17岁时就独立创作了这幅在手法上臻于成熟的画作。苏珊娜的故事题材取自《旧约·但以理书》:苏珊娜是一位富有的犹太人的妻子。一天,当她正在花园中沐浴的时候,遭到了两位长老的偷窥。长老垂涎苏珊娜的美貌,企图占有她的肉体。他们趁着苏珊娜的仆人离开之际恐吓苏珊娜,声称要指控苏珊娜与他人通奸,以此威胁她就范。宁死不屈的苏珊娜坚决不从,最终被判处死刑。就在这危难之际,勇敢正义的先知但以理(Daniel)对两位长老分开进行了讯问,让他们说出苏珊娜是在哪颗树下与人通奸。两位长老的证词相左,阴谋露陷,苏珊娜也因此被还以清白。

苏珊娜的故事在各个时期一直是艺术家钟爱的创作题材。但是,故事的侧重点却随着时代的变迁各有侧重。在中世纪,艺术家通过苏珊娜的题材来突出但以理的正义。而自文艺复兴以来,这一题材逐渐演变为男性对女性裸体的偷窥。女性身体变成了取悦观众的对象,而“偷窥”这一行为本身,在16-17世纪的男权社会中被冠之以“大胆与高贵的冒险”,借此来取悦男性观众与购买人。[8]由此,在文艺复兴至巴洛克的艺术中,苏珊娜的形象反映出的本质内核,不是受害者的苦难,而是一个情色的符号。[9]无论是丁托列托笔下正在享受沐浴的苏珊娜,还是鲁本斯创作充满肉欲暗示的《苏珊娜与长老》,甚至是伦勃朗带着同情色彩而创作的“半推半就”的苏珊娜,都不可避免地笼罩在情色与诱惑的氛围之中。

丁托列托:《苏珊娜与长老》,约1555-1556

从女性主义的角度来看,苏珊娜题材在内容与视觉呈现形式上的相悖,恰恰反映出艺术史中的女性更多地扮演着男性的观看对象与欲望对象。女性身体作为达成欲望的媒介,通过艺术家的“处理”,巧妙地从现实中的罪恶转化成了艺术上的视觉享受。这种“虚假的伦理色彩”在波洛克的笔下得到了更直截的表述:“艺术上的强暴是好看的,还有点性感和普遍,因为男人确实对女人有欲望……但那是对你们而言的女性主义:对审美总是如此粗野而迟钝,当然,还有总是将事物降低到个人层面,而无法将诸如艺术与社会的事物分开来看。”[10]

然而,阿特米西亚的《苏珊娜与长老》,完全颠覆了惯例上的对女性裸体及偷窥场面的描摹。画面以一个简朴的浴池隔开了苏珊娜与长老,而趴在池沿的偷窥者显然已经迫近苏珊娜的身体。苏珊娜双手推移的姿态、身体的扭曲及其面部神情,真实地再现了一位女子在面临性侵害的危险时表现出的惶恐、无助与厌恶。构图上的压迫感让观者根本无从获得关于女性身体的视觉享受。相反,我们被放置在这起罪恶事件的正前方,不仅变成一个目击者,甚至也被卷入这起事件当中,变成了罪恶的偷窥者。此外,画面不仅消解了传统男艺术家所惯用的“偷窥的视线”[11],而且体现出极有说服力的自然主义,包括脖子上的皱纹,自然下垂的胸乳,因姿态扭曲而被挤压出的臃肿的腹部,以及尴尬摆放的两腿等等。[12]由此,这件作品还原了苏珊娜主题的核心,亦即琳达·诺克林所言的“女英雄的困境”,而不是“恶棍们所期待的愉悦。”[13]

阿特米西亚:《苏珊娜与长老》,1610

诺克林和加拉德都将阿特米西亚的苏珊娜定义成了“女英雄”。但是,我们从画面中所见的苏珊娜,首先是一个受害者。波洛克撰写加拉德的《阿特米西亚·简特内斯基:意大利巴洛克是艺术中的女英雄形象》书评时,就提出了这个问题:作为受害者的苏珊娜,何以在阿特米西亚的笔下,变成了女英雄?[14]

回答这个问题,我们恐怕要先回到这幅作品的创作年代:1610年。我们知道,在次年的5月,阿特米西亚便遭到了塔西的强奸。就在这样一个敏感的时期,画家创作了苏珊娜这一性恐吓与性侵害的题材,这当中透露出了什么信息呢?根据加拉德的说法,这其中有两种可能:第一种可能是画家的父亲奥拉齐奥为了夸大女儿的创作才能,将作品的真实创作年代提前了;而第二种可能则更为可信,即事实上在强奸案发生之前,画家或许就已经遭到了塔西的性骚扰并且为之苦恼、担忧,而苏珊娜的主题,恰恰让她觉得感同身受。[15]由此,“这幅绘画便給予了我们一种写照,并不是关于强暴本身,而是一个年轻的女子在1610年是如何感受到了她自身在性别上的脆弱。”[16]于是,波洛克解释道,苏珊娜作为女英雄的一面,正在于她明知自己的脆弱,却能够勇敢地抵抗象征着男性性别强权的长老的抵抗。[17]

和苏珊娜相比,阿特米西亚本人不但受到了性骚扰,而且最终成为了性侵犯的牺牲者。强奸这一行为,被转译为了《苏珊娜与长老》中女性所遭受的心理上的恐吓、创伤及抵抗。回顾传统艺术史,不难发现人们在阿特米西亚的审判证词中提取出了不少“浪漫”的因素,将她描绘成一个“淫荡而早熟的女孩”[18],与塔西展开过一场情欲纠葛的恋爱。而女性主义者却通过强奸对当时妇女造成的性别压迫,通过“苏珊娜”题材中的真实反映,重申了艺术史中男女性别差异的不合理性。同样的素材,得出的结论却截然相反。然而,值得注意的是,波洛克作为第二代女性主义艺术史家的代表,也意识到了“传记永远不能建构历史”,因此“不能光把阿特米西亚的画作看作画家个体经验的统一表达。”[19]尽管如此,关于个体经历的记录始终还是成为了解释阿特米西亚绘画的关键。更进一步,从“受害者”到“女英雄”的角色进化,成为了女性主义阐释阿特米西亚“苏珊娜”主题的一个重要切入界面。