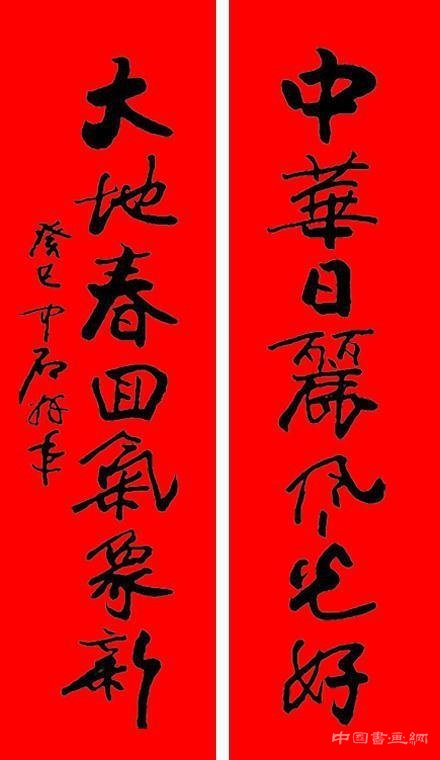

新年话春联

来源:中国书画网 作者:董世忠

对联也称“对”、“联”、“对句”、“对子”。现代汉语解释互对联即相对偶的文句,由上联和下联组成。一般张贴、悬挂或镌刻在门、厅堂及柱子上。相关对联我们可以通过古文了解其最初的意义及渊源。《左传·昭公三十二年》“物生在两……,体有左右,各有妃藕。”《朱子语类》卷九十三 “天下的道路,只是一个包两个。”叶燮《原诗》外篇: “成熟、新生,二者于义为对。对待之文,自太极出两仪后,无事无物不然;日用、寒暑、昼夜,以及人事之万有——生死、贵贱、贫富、尊卑、上下、长短、远近、新旧、大小、香臭、深浅、明暗,种种两端,不可枚举。”《文心雕龙•丽辞》:造物赋形,支体必双;神理为用,事不孤立。夫心生文辞,运裁百虑。高下相须,自然成对。……体植必两,辞动有配。…… 语言寻根:一副标准的楹联,它最本质的特征是“对仗”。 对联形式短小,文辞精炼,既是一种生动的艺术表现形式,又是一种优秀的文化遗产。对联是在古代的“桃符”和“对句”的基础上发展起来的,我国最早的对联出现在一千多年前。这就是我国用文字记载下来的一幅最早的春联。

说到对联的起源,今天比较靠谱的说法有两种:一说起源于明代太祖时期,一说源于五代南唐时期。由福建人民出版社出版的《古今对联集锦》对对联起源,有着详尽的阐述。书中说到早在秦汉以前,我国民间就有过年时在家门前悬挂桃符的习俗。所谓桃符就是最早的门神雏形,即把传说中的降鬼大神“神荼”与“郁垒”的名字和画像画或刻在两块桃木板上,然后挂在左右两扇正门上,借以驱邪避鬼,这种习俗一直持续到五代。在五代喜好文学,附庸风雅的后蜀主孟昶对于老一套单一的刻画大神像的做法感觉不爽,他想来一点新鲜的创意。便于公元934年,趁新年来到之际,忽然下了一道命令,要求群臣在“桃符板”上题写对句,以试才华。群臣们各自写好一幅,耐心等待审查。孟昶一一看过,均不满意。于是他就亲自提笔,在“桃符板”上写了“新年纳余庆;佳节号长春”。孟昶创在春节前夕作的对句被称作是中国历史上最早的一副春联。《宋史·蜀世家》:“末年,学士幸寅逊撰词,昶以其非工,自命笔题云:‘新年纳余庆,嘉节号长春’”。与孟昶相比李煜作为亡国之君,却写下了足以流传千古的流丽词章。孟昶缺少才气,更写不出那种光照千古的东西,他平庸的想像力也只能在雕章琢句上下点功夫,但正可谓“无心插柳柳成荫”,他那两句意思干瘪的联句,竟开创了中国文学中的一种新的文体。赵匡胤亡了孟昶的国家,而孟昶所倡导的贴春联的习惯却一直沿用并流传了下来。有王安石的诗为证:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”。王安石这首诗歌题目叫《元日》,也就是今天所谓大年初一的意思。诗中纪录了当时老百姓过春节在自家门前挂上桃符以求平安吉祥。依照《古今对联集锦》中的解释,王安石诗中的桃符,应属新式的春联而非旧式的桃符了。只是在王安石那个时代,春联这个名称还未正式诞生,因此人们仍然习惯的称为“桃符”。

要说春联被官方正式认可,是在朱元璋时期,明太祖朱元璋统一天下定都金陵,为了体现普天同庆,大年夜,命官员百信家须加春联一副,并且亲自微服出巡观赏取乐。当时的对联不仅限于画或写桃木板上,到了这个时候,桃木板已改换成红纸了,门神两边也就多了一副春联。《簪云楼杂说》:“春联之设,自明孝陵方(始)也。时太祖都金陵,于除夕忽传旨,公卿士庶家门上须加春联一副,太祖亲微行出观,以为笑乐。偶见一家无之,询知为阉豕苗(即猪崽)者,尚未倩人(请人代写)耳。太祖为大书曰:双手劈开生死路,一刀割断是非根。投笔径去。嗣太祖复出,不见张贴,因问故。答云:知是御书,高悬中堂,燃香祝圣,为献岁之瑞。太祖大喜,赍银三十两,俾迁业焉。” 由此可见对联在明太祖时期正式登堂入室,成为士大夫乃至民间百姓所喜爱的一种文学样式,流传至今。

春联作为我国传统文化的重要组成部分,备受历代文人墨客所钟爱,其艺术表现力可见一斑。春联以其典雅的韵律,独特的体式历经千年,经久不衰,代代相传,越来越显示其强大的生命力。

欧阳中石首都师范大学教授、博士生导师,中国书法文化研究所所长。