中国近现代漫画的历史渊源

来源:中国书画网 作者:王品 责编:董世忠

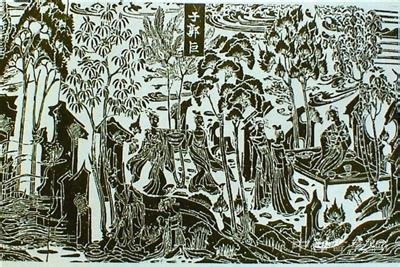

明宪宗朱见深的《一团和气图》

中国绘画的历史源远流长,生活在远古时期的人们,由于受当时认知水平和生产力发展等诸多条件的限制,思维和行为方式较之现代的人有很大的不同,从现今流传下来的远古绘画作品中,可以看出当时的某些绘画具有稚嫩、直白、质朴、抽象的特点。这虽与现代的传统绘画风格出入较大,却恰恰与现代漫画的表现手法有几分相似,可见,中国漫画受到了传统绘画因素的诸多影响。这不仅体现在绘画的工具和材料、绘画的题材、绘画的构成形式等诸多方面,也更深刻的体现在了绘画的意识思维层面。以至于新中国成立以后很长一段历史时期的中国漫画,依然在传统绘画因素的影响下,保存有很深民族特色。这也是中国漫画具有独立的、完整的发展思维和过程的先决条件。

东汉祠堂石刻画《郭巨埋儿》

一、叙述型绘画风格

这种类型的题材多来源于历史传说和民间故事,画面不是单纯的一个形象,而是一个事件或者一个活动过程,因此具有一定的故事情节。

例如,洛阳西汉墓壁画《二桃杀三士》 ,讲述的是春秋时齐景公将两个桃子赐给公孙接、田开疆、古冶子论功而食,三人因无法分食即弃桃自杀的故事。图中右侧人物一手持剑,另一手指向盘中的两颗桃;左侧一人张嘴惊呼做仰面后退状;另一人跨步而立,神情悲愤肃穆。整幅图刻画生动、惟妙惟肖。二桃杀三士图用石刻线画高度简单概括的手法具有了漫画的“形”,又以“借刀杀人”的寓意具有了漫画的“神”,可谓是神形兼备的漫画风格的作品。再例如马王堆出土的棺木漆画《土伯吃蛇》 ,描绘的是地下的主神土伯令“�”这种鸟将蛇捉来吃,以防止蛇破坏尸体的故事。同时出土的另一幅《羊骑鹤》 描绘的是羊因拉不动驻足不前的鹤,遂骑在鹤背行走的故事,极富趣味。①类似题材的还有现存敦煌莫高窟257窟的北魏《九色鹿本生》故事画,描写的是九色鹿救人后反被人告密惨遭杀害的故事,另有山东东汉祠堂石刻画《郭巨埋儿》等,这些都是以连续画面形态出现的早期叙述型绘画风格的作品。

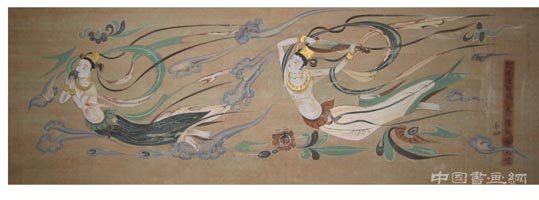

敦煌壁画的《飞天》

二、教化型绘画风格

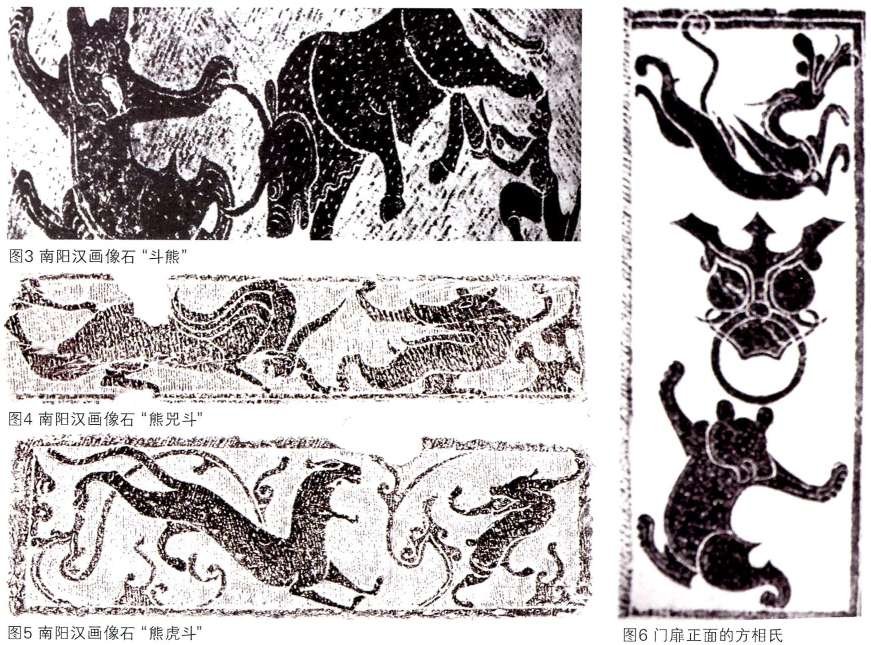

人们由于受到特定的意识形态的支配,曾经在很长一段历史时期内,都相信有超越现实的力量存在。各种宗教成为人们精神的寄托,宗教活动渗透于人类生活的方方面面。此时期的绘画题材也多涉及到宗教、图腾崇拜、神秘力量等。例如战国曾侯乙墓的内棺漆画《羽人》 ,刻画的是人面鸟身的形象,图中羽人头上带有两个尖的帽冠,双翅舒展,一手持戟,腹部装饰着鳞纹,尾翼呈扇形散开,是传说中引魂升天的“羽人”的典型形象。再例如敦煌壁画的《飞天》 形象,曼妙多姿、形态优美。道教中把羽化升天的神话人物称为“仙”,如“领先仙”、“天仙”、“赤脚大仙”等,把能在空中飞行的天神称为“飞仙”,或者“飞天”,寄托了人们对于天人生活的憧憬,对美好生活的向往。还有明宪宗朱见深的《一团和气图》, 此图借用了东晋和尚慧远、道士陆静修和儒生陶渊明“虎溪三笑”的典故,将儒、释、道三种思想合而为一。三个人物造型丰满、抱为一团,寓意其乐融融、团团圆圆,表明了创作者对国家和政治的期望。画像石《方相氏》 ,则是对一种官职人员的刻画描写,用简单有力的线条概括出方相氏的外形和动作特点:人身兽足、似熊非熊、瞠目张口、赤身裸体、下蹲,作奔走捉拿状,方相氏是墓室中打鬼头目的象征,具有惩恶扬善的性格特点,画面对其凶狠姿态夸张的刻画反倒显得十分质朴可爱。②这些巧妙的构思和高超的图形概括技巧,与现代漫画的手法已十分接近。

画像石《方相氏》

这些来源于传说和宗教的形象被细致刻画,运用于丧葬和祭祀活动中,往往体现了古代人对美好生活和良好归宿的追求,具有一定的说教和感化的功能,因此被称为教化型绘画。

三、讽刺型绘画风格

讽刺风格的绘画,常常采用夸张、变形、隐喻的手法对世事风气和国家政策做一些讽刺和批判。例如以钟馗的故事为题材的《中山出游图》 就是这种风格的作品。宋末元初的文人画家龚开对社会污浊状态极端不满,把统治者的爪牙视为妖魔鬼怪,就借钟馗这个驱邪除害的正义形象创作了此图。此外还有明代画家李世达《三驼图》 ,以“驼背”来讽刺社会上的那些不正直的人。明末清初,在封建专制的残酷压迫下,讽刺题材画作的寓意不再明显外露,而转为暗喻,例如八大山人朱耷的《鹊石图》,鸠占鹊巢,暗示清政府抢占大明江山之意。还有一副《孔雀图》 ,画面当中有一只尾巴上只有三根长翎的丑陋孔雀形象,题诗“孔雀名花雨竹屏,竹梢强半墨生成。如何了得论三耳,恰是逢春作二更。”诗中“三耳”指奴才,孔雀尾巴的三翎则直指清官员。“坐二更”更有典故,说当时康熙皇帝下江南时,地方官员溜须拍马,原本五更皇帝才会到,偏偏二更就去等待召见,这些都是作者对清朝官员的讽刺和挖苦。清代另外一位画家罗聘绘制了《鬼趣图》 组画,共有八幅,单个成画,相连成套,共成一组,揭露丑陋的世间万象、人物百态,是我国古代讽刺画中的佳作。

李世达《三驼图》

四、趣味型绘画风格

趣味型的绘画风格,往往是画者借助于一些巧妙的构思,用对比、夸张的手法来描写人们的日常生活,以寄托创作者或幽默或闲散的情趣,及对生活的态度等。例如南宋画家李嵩的《骷髅幻戏图》 ,画中骷髅身穿货郎衣服,提线操纵一小骷髅来逗弄画面右边的小孩儿,以骷髅为主角的寓意大约是反映了人生命运的虚幻、无常、倏忽幻灭之意。表达了画家对生活世事的感慨,生与死的安排增强了对比效果。④再例如南宋画家梁楷所作的《泼墨仙人图》、 《布袋和尚图》,寥寥数笔将人物形象描绘的即超凡脱俗又滑稽可爱。

李嵩 骷髅幻戏图

这些妙趣横生的绘画作品,或讽刺、或夸张、或虚幻的构思,更加倾向于作者单纯的情感流露和借题发挥,与漫画的创作手法有几分相似,可作为考察中国漫画源起的依据,但并非讲中国早期就已有漫画,此时期中国尚未形成成熟的漫画风格和气候。

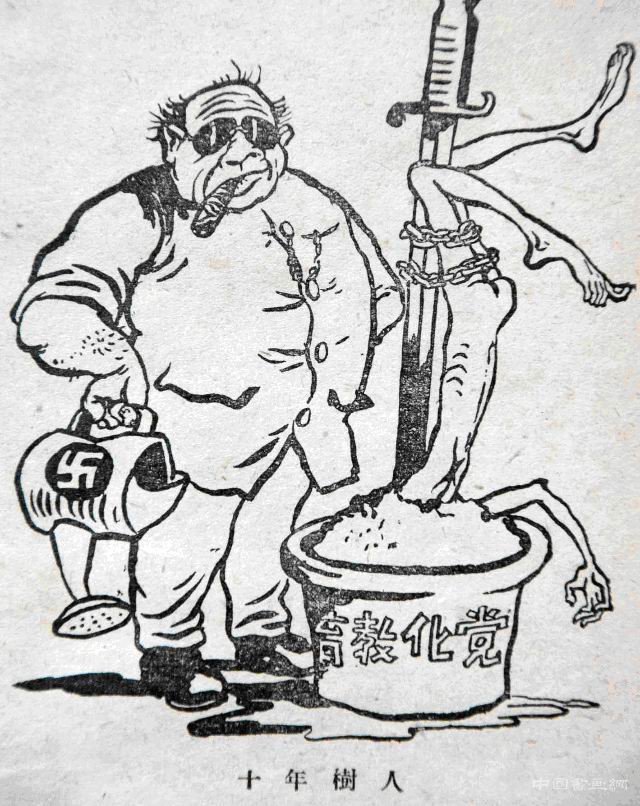

清末漫画

民国漫画

民国漫画

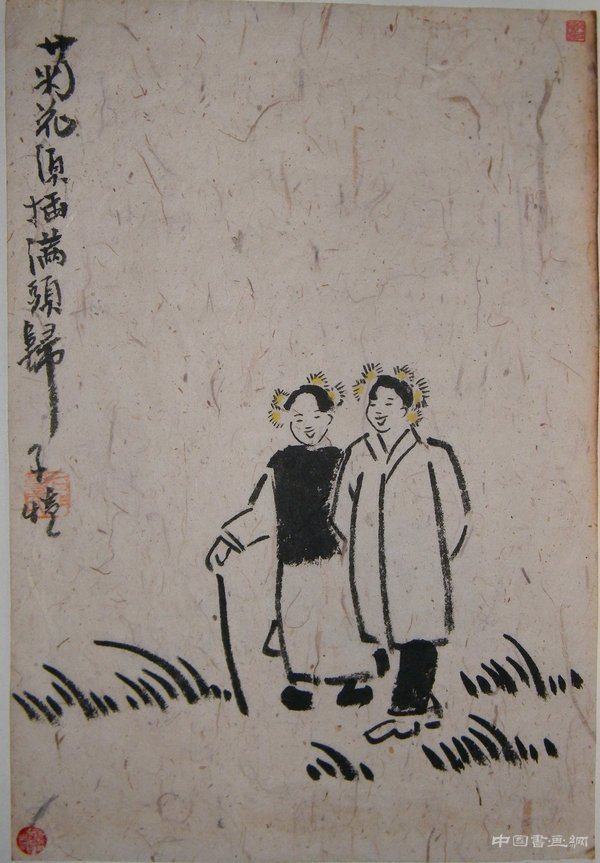

漫画丰子恺

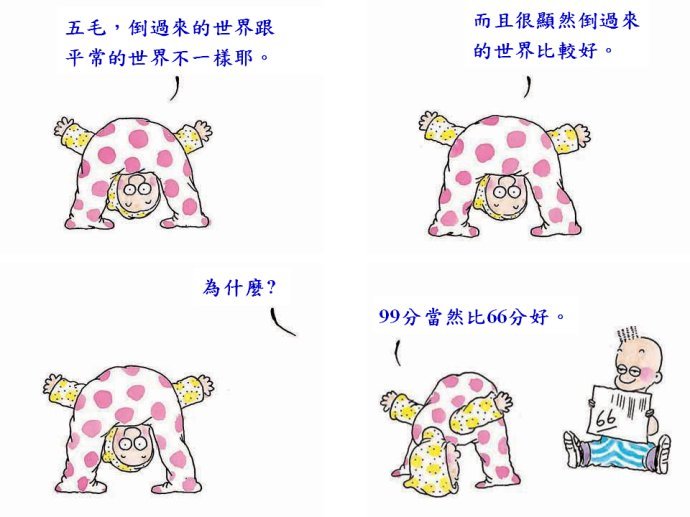

朱德庸漫画