清代扬州绘画风格变迁(摘自《清代扬州绘画》导读)

来源:中国书画网 作者:董世忠

按:本文乃南京博物院珍藏大系之《清代扬州绘画》导读文字,图录于2014年12月由江苏凤凰美术出版社出版。

袁江 通景四屏

扬州,古称“邗”、“广陵”、“江都”等,唐武德八年(625)得享“扬州”专名。清初辖高邮、泰州、通州、江都、仪征、泰兴、兴化、宝应、如皋九邑,府治在江都。

自隋代大运河开通以来,扬州作为运河与长江的交汇处和漕粮、海盐等物资中转站,不断从交通的改良中获益,成为南北水陆交通要津,获得了作为商业凌驾于农业之上的声誉。随着时间的推移,它成了一个地区间乃至国际贸易的中心,吸引了来自亚洲腹地和西部的大量商人。盛唐时期,扬州雄富冠天下,时有“扬一益二”之称,至宋则享“淮左名都”之号。明中期以来,越来越多的徽商纷涌踏至,扬州城逐渐扩大,城市人口逐渐膨胀,商业经济不断繁荣,都市文艺日益兴盛。

所谓“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州”,所谓“天下三分明月夜,二分无赖是扬州”,扬州城到处充溢着文艺的气息,吸引着众多文人骚客、无数风雅俊才接踵而来。(1)唐代杜牧(803-852)有《遣怀》诗云:“落魂江南载酒行,楚腰肠断掌中轻。十年一觉扬州梦,赢得青楼薄悻名!”浪漫的扬州城为一大批才华横溢的文人名士提供了充分展示的人生舞台。他们歌着、舞着、癫狂着,以其独具魅力的表演充分展现着自己的才华。宋庆历八年(1048),欧阳修(1007-1072)知扬州,构筑平山堂,与友人诗酒雅集。由此,平山堂之美名传扬天下,成为扬州的城市文化名片。

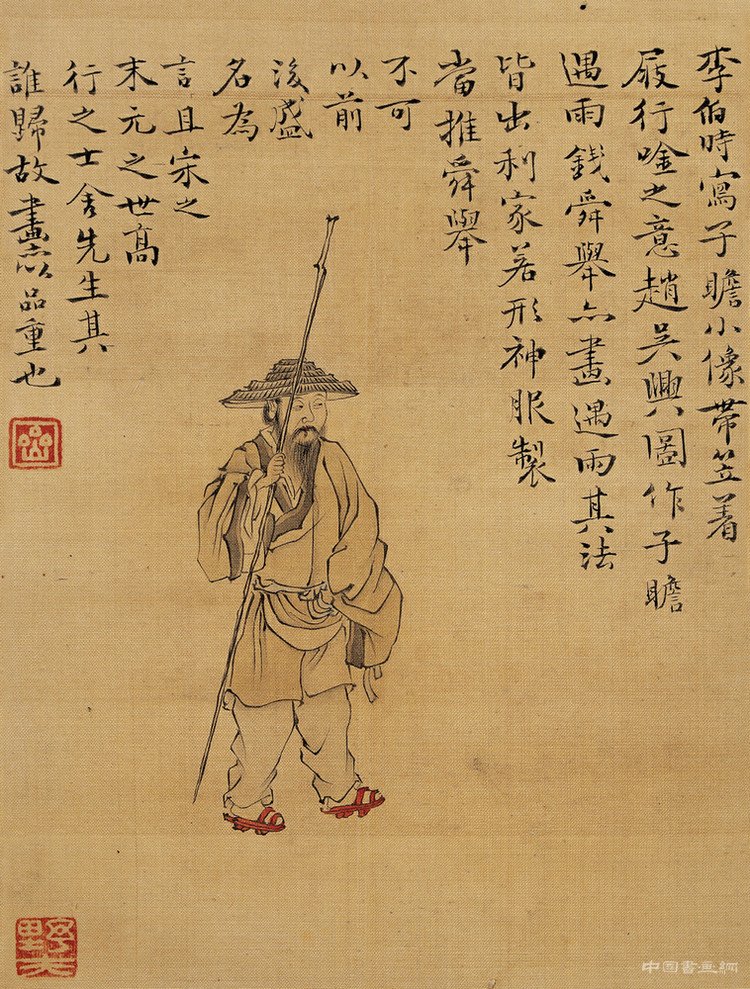

钱慧安绘画作品

明清易代,扬州成了文采风流与慷慨节烈并耀齐芳之地。顺治二年(1645)四月,清军围攻扬州,以督师大学士史可法(1601-1645)为首的南明军民进行了顽强的抵抗,繁华的扬州城遭遇了一次史无前例的劫难,扬州居民也付出了惨痛的代价。城破之际,许多文人士绅纷纷自杀殉节,更有画工、小贩甚至乞丐等庶民纷纷自刎、投河殉城。清军则对守城百姓进行了连续十天的报复性大掠杀,扬州成为清兵屠戮汉人的标志城市。作为商业城市的扬州在失陷之时,自明成化、弘治年间东南盐政制度之后所有的经济积累几乎被消耗殆尽,城市建筑也大都毁于战火,成了著名的“芜城”。(2)

清初,扬州代表着一段衰亡的历史、一个没落的王朝。清兵犯下的暴行使得这座城市成为一个政治象征。很多遗民布衣隐居于此,文人学士常常借用“芜城”来描写昔日热闹繁华、而今满目残芜的扬州来抒写心中的兴亡之感和家国之痛,他们将扬州双重的文化遗产巧妙地与明清鼎革的现实联系起来。在大多数人的心目中,城市昔日的繁华与今日的凋敝荒芜形成鲜明的对比,由此引发了强烈的共鸣。“这座对文人学士们来说本无特别意义的城市,在清初吸引了他们的注意。劫难之后,商业贸易中心和政治中心都成为文人学士丰富想象的空间。”(3)

八大山人绘画作品 花鸟画2

顺治、康熙两朝的扬州,一切都处于重建或是初建的变动之中,包括商业经济和都市文化。江苏仪征人李斗(1749-1817)所著《扬州画舫录》中大量描写的豪华的城市景象,实际上几乎全部源于清初的重新建设。顺治四年(1647),毁灭后的扬州城依据晚明特殊时期的布局进行改建,同时,文化建设开始缓慢复苏。

顺治二年(1645),前明官员周亮工(1612-1672)出任两淮盐运御史,为扬州城市的恢复做出了重要贡献。他不仅着眼于体恤民情、安抚创伤,政务之余,尤重文化复兴。《扬州府志》有关周亮工的传记材料记载了其在扬州重建、恢复人口等方面的政绩,还详细记载了他当时在恢复盐业管理中起到的关键作用:“两淮底定,初设盐法道,即以先生任之。时广陵方罹兵燹,丘墟弥望。商家经屠剪后,喘息未苏。而积盐未彻日垣者,以商散亡,皆没于官。先生百计招徕,请以垣盐还商,俾失业者咸复其旧。又请捐旧饷,行新盐,商人鳞集,国课用裕,东南元气赖焉。”(4)顺治十七年(1660),少有诗名的王士祯(1634-1711)出任扬州推官,为官五载,主持风雅,将遗民、布衣、贰臣、新贵编织进了一个庞杂的网络。在王士祯周围,名士们往来交游,诗酒唱和,操持选政,议论品评,三度组织红桥修禊之会,使得扬州成了当时的文坛中心。其实,当时的盐商还未形成足够的影响力,十七世纪晚期的扬州是文人精英们的活动舞台。在这段政治不稳、经济困难的时期,文人学士和官僚士大夫以文会友,进行社交活动,或甘为遗民创作怀旧诗文,或出仕清廷继续践行治国平天下之理念,用自身的形象塑造扬州文化的重建。

当然,扬州的文化地位和文化形象是在清初的重建中慢慢被发掘和重塑的。明清易祚,时局复杂,扬州成了政治上极为敏感的地区。众多遗民云集于此,以致清初扬州的文化氛围浓厚,艺事活跃。扬州作为东南都会所具有的吸引力和悠久的文化传统有关,特别是扬州十日后,又作为故国之象征,从心理上和精神上凝聚了一代遗民艺术家。

康熙初年,随着南明政权的最终覆亡,大规模的反清斗争告一段落。如何稳定江南文士集团,实施全面统治,成为清廷文化政策的首要任务。开科取士、尊孔崇儒、征召有着消极态度的文人参与编纂图书等一系列文化政策的实施,成为清廷笼络汉族士人的重要手段,使汉族文人不再一味强调满汉之间的民族冲突,缓和了敌对情绪。康熙元年(1662) ,巡盐御史胡文学在府治东北隅的三元坊创建安定书院;康熙三年(1664),扬州知府雷应元遵照朝廷的治国方略,主持扬州文化重建工作,奉命纂修清代首部官修《扬州府志》。在满汉民族冲突的背景下,这可以说是扬州文化建设的重要举措,受到了本地文人的热烈拥护和响应。此后的二十年间,《扬州府志》两度重修并刊行,无疑成为宣传曾经辉煌的扬州文化一支助长剂。康熙十三年(1674),平山堂被修缮;康熙十四年(1675),法海寺再度重建;康熙二十二年(1683),敬亭书院、虹桥书院先后创建……,表明扬州文化的重新开始闪光。

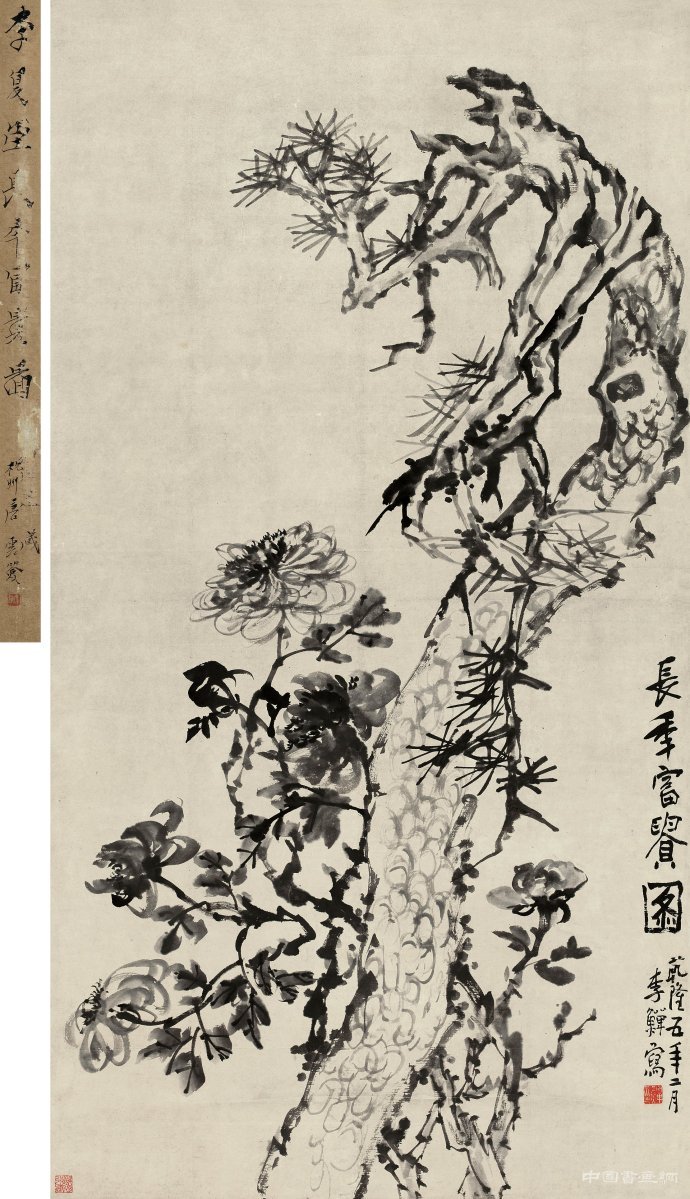

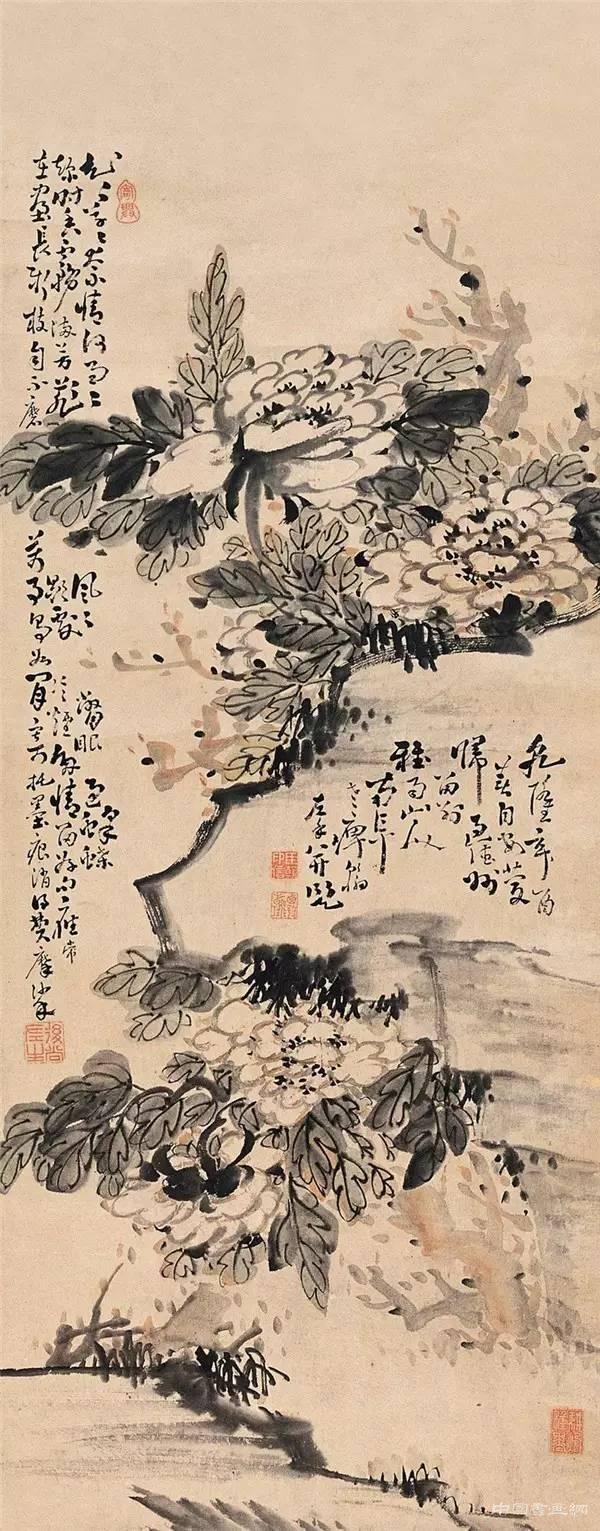

清-李鱓绘画作品

康熙十七年(1678)正月,皇帝爱新觉罗·玄烨(1654-1722)诏曰:“一代之兴,必有博学鸿儒振起文运,阐发经史,以备顾问。朕万几余暇,思得博通之士,用资典学。其有学行兼优,文词卓越之士,勿论已仕未仕,中外臣工各举所知,朕将亲试焉。”(5)这次征召鸿博是江南文士集团与满洲政权可以说是全面合作的新开端。在“以宽大为治”的怀柔政策下,不少汉族贵族和知识分子逐渐转化并投靠新王朝,将去国怀旧的哀思逐渐投身于建设社会文化上去。

随着康熙社会的逐渐安定,“以盐为业”的扬州城市经济得以迅速恢复。来自徽州歙县、休宁一带的徽商们充分利用扬州和大运河的特殊优势,长期垄断官营盐业,获得巨额财富,形成一个盐商群体。康熙四十四年(1705),皇帝第四次南巡,当地盐商的接驾场面异常豪华。时任江苏巡抚宋荦(1634-1713)有《迎銮三集‧康熙乙酉扈从恭纪七首》诗描述云“百姓列大鼎焚香迎驾,数里不绝”,两淮“众盐商预备御花园行宫”,演戏摆宴,夜晚“行宫宝塔上灯如龙,五色彩子铺陈,古董诗画无记其数,月夜如画”这样热闹铺张的排场。(6)扬州在短短的五、六十年间由一片死寂的“芜城”变为一座无比繁华的城市,盐业经济和盐商的确功不可没。当然,盐商对清初扬州社会的稳定、文化的发展都起到了很大的作用。清初,盐商设粥厂、捐棉衣、修桥筑路、疏浚河道、建盐义仓,参与建置育婴堂、普济堂,建立书院、义学等,维护了社会稳定。同时,盐商的文化消费也有所抬头,园林建筑之盛以及由此而兴盛的诗文雅集,古董、书画收藏之风逐渐兴盛,正如龚贤(1618-1689)所观察:“广陵多贾客,家藏巨镪者,其主人具鉴赏,必蓄名画。”(7)这些富裕盐商以及子弟,到了乾隆年间已晋身为社会的上流,他们的活动风尚,成了扬州上层的流行文化。

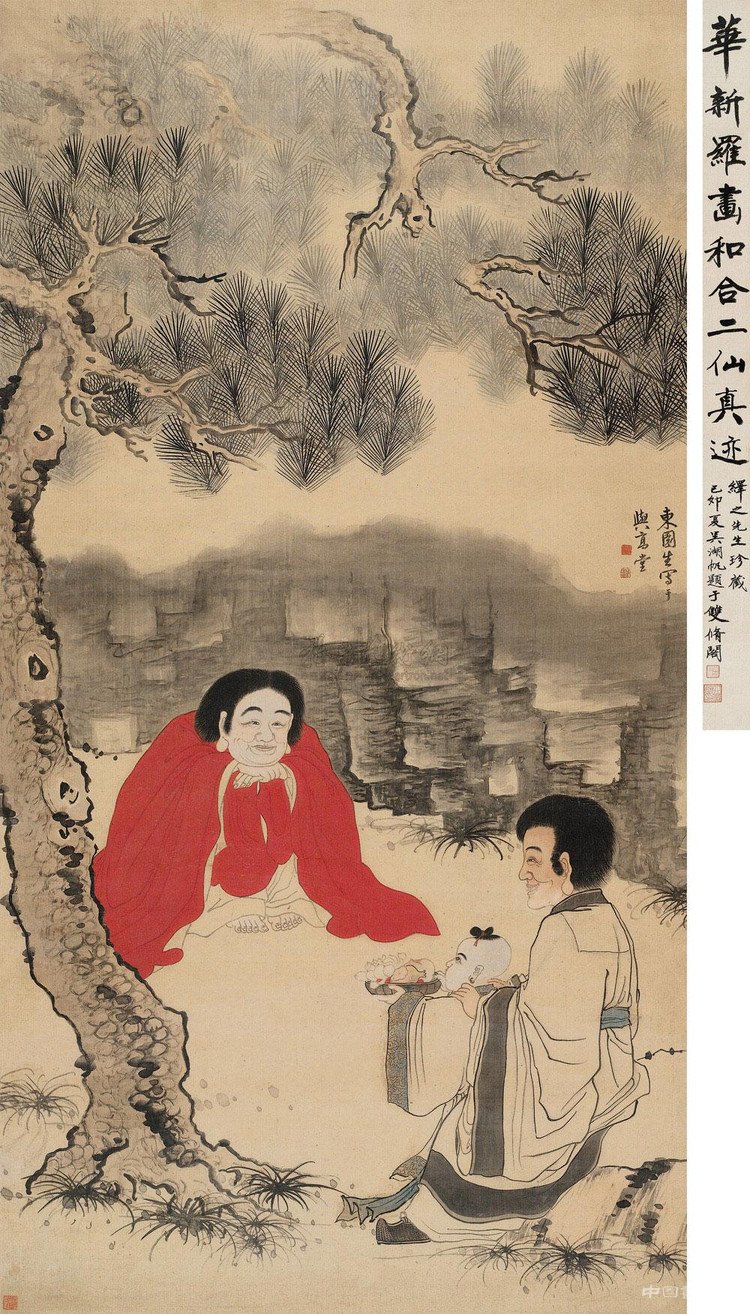

华岩作品

众所周知,扬州的城市文化是自明代中叶以来东南地区新兴的徽州文化之表征,因为在明清商业经济高涨与资本主义萌芽的时期,徽州盐商在很大程度上左右了这个城市的发展。徽商挟集体的从商经验,以及世代的资本积累,已经是扬州盐商中不可忽视的重要族群。翻开有关扬州艺文活动的记载,不论是阮元(1764-1849)的《广陵诗事》、李斗的《艾塘曲录》和汪鋆(1816-?)的《扬州画苑录》,还是以扬州地理人物、风土人情为经,稗官野史为纬的《扬州画舫录》,不难发现来自安徽的人士比比皆是。他们不仅在书画、制墨、刻书和造园等活动中崭露头角,且是燕集诗会中领导风骚的闻人,还是古董收藏、书画鉴赏的“好事者”,更是扬州一所所名园的主人。另一方面,来自全国各地的商人、学者、文人、画家、手工业者、遗民、士绅、权贵等汇集于此,也为这个文化古城注入了新的价值观与思想活力。康熙二十七年(1688),孔尚任(1648-1718)在致友人信札中评论过扬州对于文人精英的吸引力:“广陵为天下人士之大逆旅,凡怀才抱艺者,莫不寓居广陵,盖如百工之居肆焉。”(8)当时,具有全国性声誉的文人先后光顾扬州,促进了扬州的社交与文化活动,这使得扬州成为文人学士及游宦们向往之所。正因为这些有才能的游客和暂居的旅人再造了扬州,使清初的扬州成为这一时期文人精英云集与高度流动性的一个城市。

一 闲淡与激宕:以查士标、石涛为代表的遗民画风

随着满清政权入主中原后从原先军事征服逐步走向稳定统治,统治者通过继承汉族文化的做法来稳定秩序。然而,各地的反清活动仍在持续,汉族文人在思想文化上对满族政权的统治并未接受,明末以来盛行于文人士大夫之间的个性表现和自我意识与突出的民族矛盾结合在一起,形成这一时期文化思想界的主导潮流。在绘画方面,晚明绘画的风格特点在清初由明朝降臣组成的入世画家及明代遗民组成的避世画家继续顽强地保持和传承着。

特别是相当一部分的遗民画家抱有强烈的民族感情,面对异族的统治,抗争既不能,帮凶又不屑,于是归隐民间。在关乎自身命运、现实生活、民族文化等方面,他们表现出一种无奈的选择。在被迫面临文化的抉择时,具有汉本位思想的遗民们毅然选择了儒家的文化传统,肩负起延续与发展汉文化的神圣使命,通过保持和发扬文化传统来维持汉民族的自尊。他们从出于道德热情而狂热到因理性审视而冷漠,从极端的义愤到责任的承担再到汉本位文化的重建设,走向一条明智有效的选择之路。作为士群体表达思想、气节和寄托情感的诗文书画变得尤具价值和意义。

与金陵一样,扬州也是一个遗民集聚的城市。阎安的研究为人们勾勒出清初扬州的遗民生态,他列举出一连串的遗民画家名单,充分揭示出清初扬州的遗民画家创作之情形,其中不乏如唐志契(1579-1651)、唐志尹、宗灏、朱珏、桑豸等本籍知名画家,当然更有松江程邃(1607-1692)、休宁査士标(1615-1698)、遂宁吕潜(1621-1706)、昆山龚贤等流寓扬州的外地著名画家,(9)特别是后者以其峭拔孤傲的人格力量和瑰丽奇异的艺术风格,直接展现出当时扬州的绘画创作状态。

华嵒

程邃在明末时因议论朝廷而被流寓白门,入清后移居扬州四十多年,为人高古,学博思奇,工诗词,精篆刻,善书画,曾题画云:“性好丘壑,故镌刻之暇,随意挥洒,以泄胸中意态,非敢云能事者也。”(10)他深受倪瓒之影响,以渴笔作画,苍茫蓊郁,追求古拙荒寒之趣,将元人渴笔法推向了极致。然而,程邃在扬州主要以诗人、篆刻家的身份出现,绘画只是其消遣而已,所作多为朋友间的酬答馈赠之作。吕潜为明末名臣吕大器(1586-1649)之子,身逢乱世,江流离迁,往来扬州、湖州之间达四十余年,直至康熙二十四年(1685)回蜀。他生性旷达,常以诗画自遣,擅山水、花卉,用笔放纵而具法度,神气清朗,笔墨流畅,树石都以干、湿、深、浅相间,结合点、染、皴、擦,使画面浑然一体而又层次分明,富于情趣;布局起伏错落,疏密得宜,别具风格。尽管如此,程邃、吕潜两人一生作画不多,传世作品尤少,故对当时的扬州绘画影响不大。

康熙四年(1665),业已成名的查士标离开金陵移居扬州,并直至去世前夕。尽管查士标自始至终都认为自己只是扬州的过客旅人,但繁华的扬州实质上成为他第二故乡,他在此论文作画、寻幽访胜、发展事业、扩展社交,相继结识了笪重光(1623-1692)、王翚 (1632-1717)、宋荦、孔尚任等社会名流。在最后的二十年生命里,查士标完全自在地融入了扬州的生活。由于与扬州徽商之间的广泛交往和热络互动,査士标在扬州的艺文活动十分顺畅,绘画名声鹊起。

查士标的职业画家生涯对十七世纪晚期的文人来说并非罕见,他仅是明亡以后文人大量进入职业绘画领域普遍现象中的一个例子。有研究者曾以“职业化文人”称之,他们擅长书画,把作为社会身份定义的文化知识技能用以谋生。“有些人半职业地工作,不将绘画奉为职志,只作为赖以生活的一种方式;然而大多数的人还是建立了绘画业务,无论四处奔走或在家中从业,又无论直接卖给顾客,或通过代理人、装裱店、书坊,都以定价出售画作。尽管并非大部分,他们当中许多是因应着不同环境以及人生不同时段而采取多样化的职业模式。这种适应力确保他们能继续以画家(及书家、篆刻家)身份作野逸或甚至遗民的主题,并足以维持即使微薄的生计。”(11)

扬州的社会精英,由若干比较突出的群体组成,其中最重要的是徽商、晋商和地方士绅,及少数握有权势的官员。世代居住在扬州的徽商家族多怀有强烈的乡土观念,常与同籍联姻。查士标与诸如潜口汪氏、岑山渡程氏、唐模许氏、江村江氏、丰南吴氏等徽商家族都保持着密切的交往。同时,他也是扬州地方士绅如宝应乔氏等各家族的常客,接触广泛,有的还引为知己。这些徽商、乡绅经过长时间的艺术熏染,文化和艺术消费已经成为他们生活的重要组成部分,从艺术消费再到书画创作,俨然成为徽商群体有意识的行为。査士标和他们成为君子之交,相互间谈论艺术收藏,切磋书画创作,互动频繁。多年来,查士标在扬州的职业画家生涯深受这些群体影响,更精确地说是来自歙县的徽商家族的赞助。

八大山人绘画作品 花鸟画3

从1660 年代到1690 年代,身在扬州的查士标俨然作为一个职业画家而活动着。在这段时间,他依不同赞助者的需求创作了扇面、手卷、册页和挂轴等各类作品。以一个职业画家来说,查士标无疑是相当成功的。乔迅(Jonathan Hay)在关于石涛的研究中清初扬州遗民绘画的流行程度,为理解査士标画作的传播提供了有力的注脚。在他看来,徽商及其地方士绅对野逸绘画,特别是遗民作品有着强烈的需求,由于他们普遍保守的儒家观念,衍生出对遗民的强烈同情,同时收藏画作乃是他们为脱离商人背景而做的附庸风雅的具体举措。(12)有目共睹的是,肇始于弘仁(1610-1664)的新安画派就是在具有浓郁乡土观念的徽商赞助之下兴盛的。新安以黄山为师,崇尚“米倪”之风,一反柔媚甜俗、奢靡华贵之气,开创了一代简淡高古、秀逸清雅之风,将山水无尽的情趣、韵味与品格生动地表现在尺幅之间。作为新安画家,査士标在扬州徽商之间广受欢迎,也就不足为奇了。

查士标早年服膺渐江,效仿渐江也从倪瓒入手,常自题“拟云林笔意”、“仿倪云林法”等,而其“懒标”之号亦从倪氏“懒瓒”之称而来,可谓风神遥接。他以山水见长,取材广泛,旁及枯木、竹石等。与倪画相比,其画清劲明爽而略显坚硬淹润,笔墨尖峭,风格枯寂生涩;中年后,摹吴镇、董其昌笔法,变得较为滋润放逸;晚年师法米氏父子,多画水墨云山,笔法荒率,渲染兼用枯淡墨色,融合了董其昌秀润高华的墨法,粗豪中显出爽逸。查士标在扬州生活了近四十年,将格调清雅、境界冷逸的新安山水带入扬州,并逐渐流行。

史料记载:“画品尤能以疏散淹润之笔,发舒倪黄意态,四方争购为屏障,光邗上巨室尤甚”(13),可见其作品在扬州绘画市场上的的需求程度。《嘉庆重修扬州府志》所记一则材料弥足珍贵:“康熙初,维扬有士人查二瞻,工平远山水画及米家画,人得寸纸片缣以为重。又有江秋水者,以螺钿嵌器皿,最精巧工细,席间无不用之。时有一联云:‘杯盘处处江秋水;卷轴家家查二瞻’,亦可见一时习尚也。”(14)扬州人家家有查士标画轴,足见他在当时扬州所受的推崇和欢迎。以元人倪、黄为本,远溯董、巨的南宗正统派山水,显然是康熙初年扬州人崇尚追求的品味,在扬州画坛具有主导地位。

清-李鱓绘画作品

当然,查士标在清初扬州画坛上的重要性是不言而喻的,成为后来盛行的“扬州八怪”风格的先驱。显而易见的是,“扬州八怪”简笔水墨的粗率画风在某种程度上就是从其风神懒散、气韵荒寒的笔墨中转变而来,他们创作时的标新立异,多少也受到査士标“生拙”、“荒率”笔法的影响。

康熙二十四年(1685),旅居金陵数年的石涛(1641-约1707)独自移居扬州,开始拓展自己的绘画事业。期间虽有短暂的北上之游,但自康熙三十二年(1693)南返后定居扬州,直至终老。当时,査士标在扬州已经声名赫赫,徽商们几乎以有无査画表明身份与品味,令人想起了倪瓒在明初吴门地区的影响力。康熙三十七年(1698),耄耋之年的査士标在扬州去世,为石涛留下了一个大展身手的市场。曾为宣城广教寺僧人的石涛巧妙地利用了前明皇室后裔和徽州画僧的两重身份,在扬州徽商之间游刃有余地行走,画名逐渐如日中天。

以往,研究者都较为注重石涛的遗民身份,从多种角度来阐释其绘画的抗清精神,这是有失偏颇的。身为皇室后裔的石涛的悲惨身份,其剃发为僧、家破人亡也与风起云涌的民族斗争并无太大的关联,而是来自于宗室后裔为争夺权力而发的同室操戈。因此,石涛在关乎民族命运的切肤之痛远没有朱耷(1626-约1705)来得深切,以致后来他在康熙南巡之时以明室后裔前来接驾,歌颂当时的海晏河清盛景。由此看来,石涛绘画应该是他自身的性情所致,当然,这不能说与他的离奇身世没有丝毫联系。

石涛从不避讳他的遗民身份,相反这个身份对他在扬州的绘画市场上培养自己客户网络,树立自己的艺术形象有着十分重要的意义。因为石涛在扬州所销售的其实是自己的“遗民”身份,而客户主要是那些富有但受儒家思想影响的徽州商人。石涛从建立大涤堂之始,便成为职业的画家,有利于其行销的便是自己诗书画俱佳的遗民画家形象。用现在通俗的话说,这是他的艺术商标。对于石涛在扬州的绘画事业和经营,乔迅在《石涛:清初中国的绘画与现代性》中有着深入的描述和分析。他将石涛作品视为清初特殊文人圈内的一种载体,比如石涛是当时扬州徽商与喜欢李寅那类画匠画的市民阶层之间进行自我身份区分的方式。这一颇有启发性的观点,开拓了人们对于石涛绘画在扬州流行追索的视野。石涛在清高自许与不甘沉寂之间矛盾地度过了一生,巧妙地把这种矛盾发泄到他的画作之中。他不断地在职业画家和文人画家之间的摆动,时而要开拓市场而发明新风格,时而又为市场和个性之间矛盾所困。尽管如此,他成功地左右着当时徽商的绘画趣味,实现了自己绘画技巧的演进和绘画风格的突破。

石涛工诗文,善书画,山水广泛师法历代画家之长,将传统笔墨技法加以变化,又注重师法造化,主张“搜尽奇峰打草稿”,所作笔法纵横排奡,灵活自由,或细笔勾勒,很少皴擦,或粗线勾斫,皴点并用,尤长于点苔,密密麻麻,丰富多彩,有时又多方拙之笔,方圆结合,秀拙相生;善用墨法,枯湿浓淡兼施并用,尤其喜欢用湿笔,通过水墨的渗化和笔墨的融和,表现出山川的氤氲气象和深厚之态,极尽变化。构图新奇,无论是黄山云烟、江南水墨,还是悬崖峭壁、枯树寒鸦,或全景式场面宏阔,或局部特写,景物突出,变幻无穷,尤其善用“截取法”以特写之景传达深邃之境,充满了动感与张力。其花鸟、兰竹,亦不拘成法,平中见奇,笔力深沉而灵巧,设色淡雅而不伤笔墨,又善于题跋,诗文中含画理,自抒胸臆,情深意远。

高凤翔 作品2

石涛一生求变创新,用情笔墨之中,放怀笔墨之外,横涂竖抹,笔随心运,淋漓酣畅,磊落风神,近乎明代徐渭式的宣泄状态。他将文人画自我意识阐释得最为鲜明、最为深刻,曾云:“我之为我,自有我在。古之须眉,不能生我之面目;古之肺腑,不能安人我之腹肠。我自发我之肺腑,揭我之须眉。纵有时触着某家,是某家就我也,非我故为某家也。”(15)清末邵松年(1848-1923)注意过石涛绘画中的感情成分:“清湘老人画,笔情纵恣,脱尽恒蹊,有时极平常之景,经老人画出,便觉古厚绝伦。有时以意为之,尤奇辟非人间所有。有时排奡纵横,专以奔放取胜,有时细点密皴,专以枯淡见长。昔人谓其每成一画,与古人相合,推其功力之深;吾则谓其一生郁勃之气,无所发泄,而寄于诗书画。故有时若豁然长啸,有时若戚然悲鸣,无不于笔墨中寓之。”(16)正是石涛的这种激情感染了后世无数代画家,张庚(1685-1760)《国朝画徵录》就说石涛“画兼善山水兰竹,笔意纵恣,脱尽窠臼。晚游江淮间,人争重之,一时来学者甚众。” (17)

晚年的石涛在扬州广收门徒,传播着自己的画艺,并通过广泛的人脉拓展着市场,持续地影响着扬州、徽州的书画收藏活动。他“以书画娱人的同时也为徽商培养了艺术家,促使徽商由艺术的欣赏者、收藏者,成为艺术的创造者”(18),石涛绘画在徽商的引导之下成了扬州绘画时髦的风尚。需要说明的是,石涛变查士标式的新安绘画之清冷孤寂为雄健沉郁而自成一家,正好能够符合康熙中后期扬州盐商的欣赏口味,故很快代替了在他二十几年前开始盛行于扬州的新安画风,造成了清初扬州文人画坛上的一次转变。

康熙三十九年(1700),石涛经过多年的潜心思考,完成了完整的绘画理论著述《苦瓜和尚画语录》,不遗余力地倡导画家摆脱泥古模仿、突出自我,开一代新风,对后来扬州八怪的兴起产生了直接的影响。

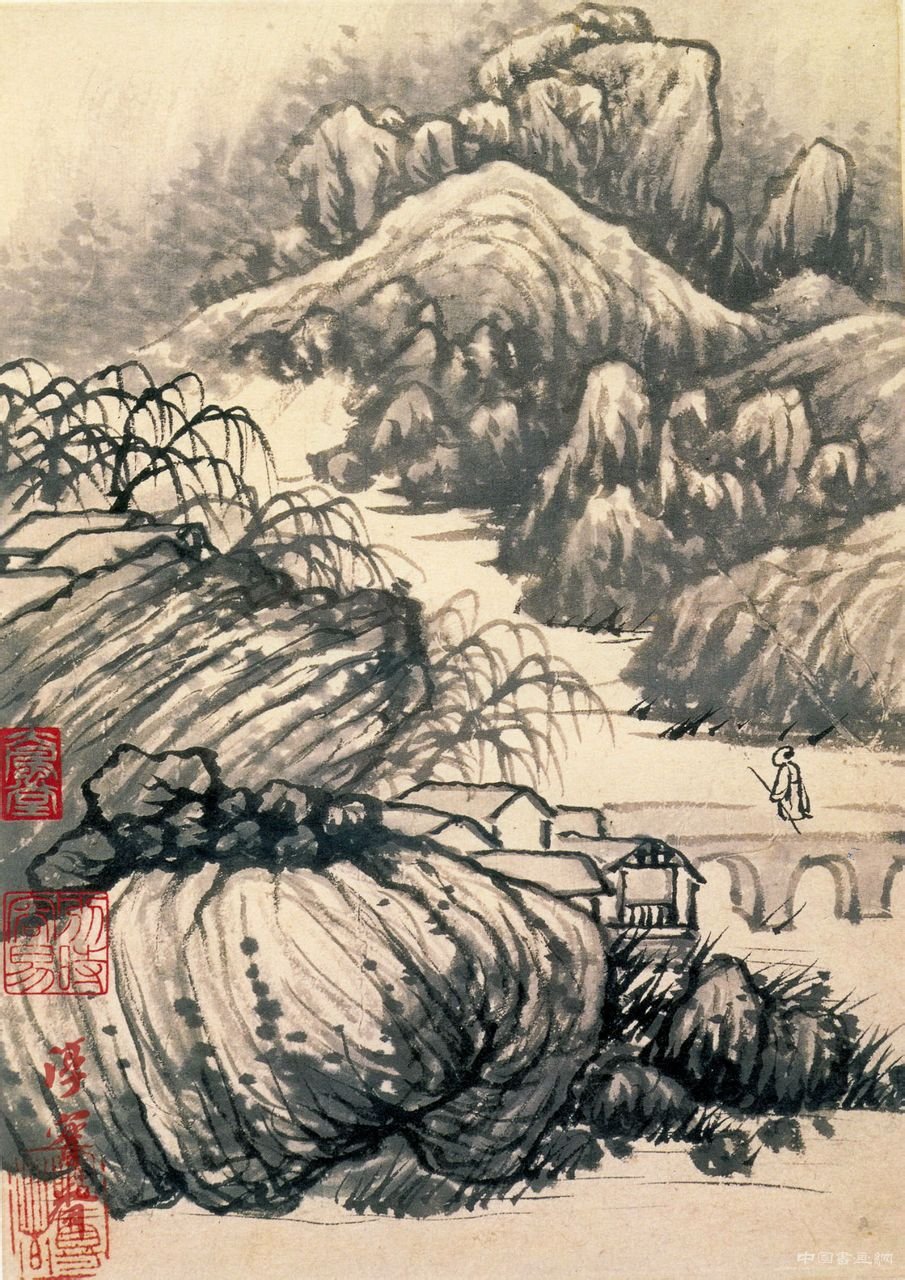

石涛作品

二 工稳与精巧:以顾符稹、李寅、袁江为代表的职业画风

正当石涛驰骋艺术市场、日益满足徽商及其士绅的文人画需求之时,扬州还活跃着一批以工稳严谨画风见长的画家群体。他们年龄或与石涛相仿,或是石涛的晚辈,均出生于扬州本地,其中以顾符稹(1635-1718)、禹之鼎(1647-1716)、李寅、王云(1652-1735后)、萧晨(1656-1707后)、袁江(1662-1735)、颜峄(1666-1749后)、袁耀(?-1780后)等人最为突出。他们大多师法宋人传统,用笔力求精谨工稳,一丝不苟,构图颇有气势,富有装饰美。出于地缘关系,清初扬州绘画首先得益于一江之隔的古都金陵的绘画样式。十七世纪中后期的金陵绘画受北宗写实风格、明代院体画风之影响,善于描写江南胜景,多用直笔,线条细劲,皴法短密,法度严谨,功力扎实,呈现出精巧纤细的趣味特征。这种风格一度得到金陵富裕阶层的普遍认同,流风所及,也为扬州的职业画家所承续。

阎安曾详细考察过清初扬州画坛的创作生态并就其身份做了大概的分类:“一是有文人性质,并时常参与文人聚会,以作画为余事的文人画家;一是以卖画为目的留寓扬州的文人画家;一是有着画工身份和地位的职业画家。其中的文人画家大多有着明遗民的身份,他们在扬州的活动情况又比较复杂多变,体现了这一群体对遗民情绪的转化和坚持,和艺术家与赞助人之间若即若离的商业关系。各个派别之间又互有升沉消长,以上这些情况都构成了清初扬州画坛的丰富性。”(19)

无独有偶,乔迅在关于石涛的专著中也同样指出了清初扬州画坛的多元化现象。当时,许多来自江南各地的职业化的文人画家云集扬州展现着各自精妙的画艺,满足着徽商们对于野逸派文人画作品的渴求。除上述的程邃、查士标、石涛长期旅居之外,还有来自徽州的一批画家如汪家珍、叶荣、江远、来自金陵的施霖、王概和来自南昌的罗牧(1622-1750)、朱耷等都在扬州作短暂停留,或不断往返于家乡与扬州之间,开拓着自己的绘画市场。这些远道而来的画家为扬州人供应着典型的文人画风格,还以其遗民角色提供改朝换代背景下的野逸主题或隐逸题材。所以,野逸的文人画风格一直弥漫着清初扬州的绘画创作圈和书画收藏圈,并持续于乾隆、嘉庆年间,乃至出现了“扬州八怪”画家群的兴起。诚如上述,在清初数十年间,描绘古代文化名人的山水人物画、人物故实画在扬州十分盛行。职业画家们一方面追求人文特性,另一方面又习惯于表现出精湛的技巧意识,营造出极强的装饰趣味,以满足扬州不同人群的审美趣味需求,展示出不同的市场面向,正如阎安所言:“不同身份的画家和绘画风格共存于扬州一地的原因,是和扬州不同来源的文化传统的共存分不开的。扬州的地方文化和经济有分不开的联系,除掉徽商带来的一部分文化传统,还有晋商的文化传统和从明代中后期开始兴起的市民文化的传统。”(20)

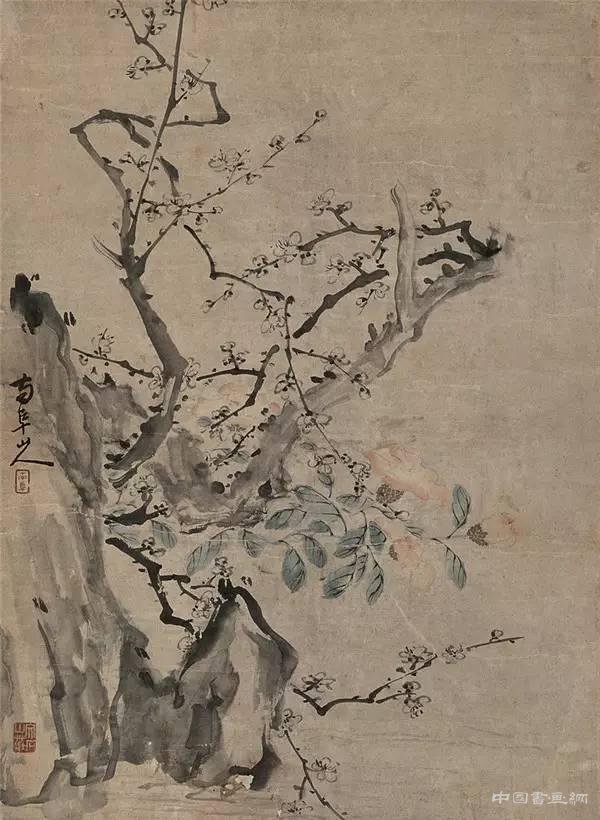

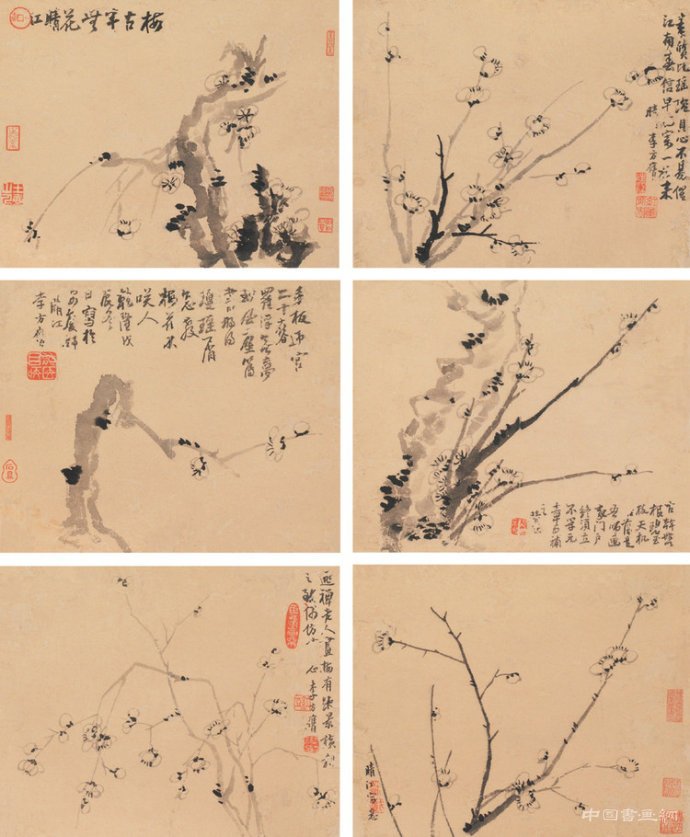

李方膺《画梅》册页

早在明代中期,扬州自盐业兴盛一直流行一种纤巧的绢本设色画传统。这类绘画不论是人物画,还是山水画,或是花鸟画,大多是工笔大幅,装饰风格浓郁,适宜于厅堂悬挂,逐渐形成了所谓十八世纪中叶的“扬州趣味”。“就扬州本身的脉络而言,这也可能为描绘此地繁荣所以来的区间贸易之山水画的盛行,建构了一个精巧的选择方案。”(21)扬州一地对于绢本工笔装饰性山水的风格期待,大部分已被萧晨、李寅、袁江及其追随者所界定,还有较为保守的具有一定遗民倾向的顾符稹也以直接的方式迎合这个市场。

顾符稹、王云和萧晨是善于绘制胜景山水图的画家。在扬州,顾符稹有“画隐”之誉,工诗善画,以卖画自给,是当时为数不多的受商业需求的文人画家。其山水人物远学大小李将军,善以勾染作画,近学赵孟頫,以清丽著称,所作往往大山大水格局,笔法工致严谨,树石细笔写生,颇有雄伟之气概。兴化湖埨《顾氏族谱》说他“壮好游,望潼关,陟西岳,上天台雁荡,泛沅湘洞庭”,“善丹青,穷幽极细,得小李将军之秘”。(22)王云近仇英风格,后学赵伯驹、刘松年等两宋院体画传统,综合融会前代各家之长,保持工整精艳的古典传统,且融入了文雅清新之趣味,用笔圆中寓方,工细雅秀,色彩鲜艳,工而不板、妍而不甜,与王翚入京绘制《康熙南巡图》,在江淮一带享有盛名。萧晨则是一位专擅人物、故实山水的画家,善于诗词,比较倾向于将山水当作人物的背景。他主要替北方文人官僚作画,留下了许多历史故实画。其山水画师法唐宋,笔墨秀雅,设色妍丽,功力深厚;青绿山水极似仇英,画雪景尤推能手。而其人物画介乎继承传统和创新之间,重视绵长秀润的线条的表现力,善用简笔写意法,横涂竖抹,放逸脱俗。

自1680年代起,与萧晨年龄相仿的李寅则将工笔山水画带入一个新境界。不久,袁江、袁耀父子,颜岳、颜峄兄弟继起直追。这群功力深厚的职业画家代表了康熙时期擅长以大型绢本装饰性细密山水为背景,描绘传奇、历史和风俗等主题的扬州绘画主流风格。

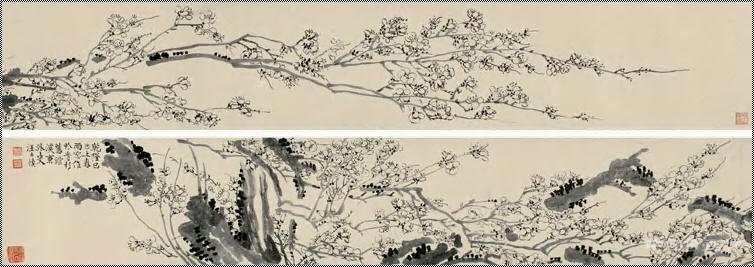

袁江 深柳读书堂

李寅常年以卖画为生,善画山水、界画,法宋人风格,临仿北宋山水几可乱真,能摹古而不泥古,所画山水楼阁,千邱万壑,层出不穷,笔法工细,设色娟妍。在理论上,他倡导“俯视法”,逆取其势,提出了有别于北宋郭熙以来的传统“三远”之法。李寅“既继承了宋人建筑画结构严谨,状物精微的写实精神,又同时融入自己的新见解和再创造” (23),将北宋李成、郭熙的鬼面皴、卷云皴,南宋李唐、马远的斧劈皴引入界画作为背景以烘托坚实的岩石和浩淼的江湖,营造出奇妙的空间幻象,使富丽堂皇的建筑物更富艺术表现力,具有深远的意境和宏大的气势。有目共睹的是,李寅界画对清代扬州画坛产生了相当的影响,其弟子颜峄在工笔山水也有不俗的表现,画学南宋刘松年,尤擅长米家山水,浓淡相间,融化无迹,造景屡多变化,十分精妙。稍后,袁江的山水楼阁,在构图、用笔、设色上都与李寅有明显的师承痕迹。

袁江早学仇英画法,师承唐代李思训、李昭道父子的传统和宋代赵伯驹、赵伯骕的青绿山水画法;中年得无名氏所临古人画稿,画技大进。他对范宽、郭熙、李成、李唐、萧照、马远、夏圭等宋代山水画法都有所吸收和采纳,在经营位置方面吸取了不少元明以来山水画的长处,所作笔墨精细,描画入微,繁而不乱,密而不碎,画面组织得有条有理。他时以民间神话传说中的仙境、古代历史上闻名的巨大建筑群等为题材的虚拟性的山水楼阁入画,诸如阿房宫、梁园、九成宫、沉香亭、骊山行宫、绿野堂、蓬莱仙岛等,极尽表现之能。其笔下的殿宇楼阁,“或以坚实的山岩为依托,或以浩淼的江湖为背景,画山石用斧劈皴、鬼面皴、卷云皴居多,突出的是山体坚硬厚实的地貌特征,而工致细腻、富丽堂皇的建筑为冷漠的山石增添了色彩与生趣,从而赋予楼阁界画深远的意境和宏大的气势,创造出一种华丽精致的画风” (24),被誉为“有清一代推为第一”。晚年,袁江曾受扬州的山西盐商之聘,长期到山西作画,在陕晋大地流传甚广。

在界画家中,袁江善于糅合工笔和写意两种不同技法来表现不同的对象,往往采用宋人手法画山、树、建筑,繁笔勾勒,不厌其烦,造型严密谨细,用笔尖利劲折,间施侧锋,尤其是用郭熙卷云皴画山,讲究线条的表现能力,虽为重彩,但多以点缀,水墨渲染,追求笔墨趣味,颇具写意性。其画山则长于长线画大轮廓,用密集的短线皴石质,气势大,主景突出,构图整体。其子袁耀绘画恪守家法,山水人物效仿宋元,有丘壑无尽之意,界画与青绿山水的技艺可谓炉火纯青。除以古代诗词、神话故事为题的山水界画作品外,袁耀具有扎实的写实本领,创作了若干精彩的对景写生佳作。

有必要提醒的是,在介绍扬州工笔山水系列画家之时,笔者时而强调其或为晋商,或北上京城,无非想说明其受众的北方地域面向。目前,从扬州城市的商业与艺术赞助之间的关系来看,大多数研究者不约而同地放在徽州盐商和扬州都市文化之间的联系,但相对忽略了晋商对于绘画的赞助。大批山西盐商移居扬州,在业盐过程中积聚了巨额的商业资本。与徽商近雅不同的是,晋商性豪爽,崇尚大山大水,喜好富丽堂皇的风格,显然与他们的北方审美趣味分不开的。这种造型华美、设色富丽、气势雄伟、装饰性极强的工笔山水画迎合了晋商们的审美经验,较好地贴合了他们思念故土之情,同时,画中金碧辉煌的建筑所体现出的华丽、富奢也很适应商人的心理需求。所以,李寅、袁江、袁耀们除扬州之外,还经常北游,受邀赴山西等地绘制大画,这是其绘画创作的一个生动侧面。

高凤翔 作品

当然,这种精工的职业画风在江南地区则不太受文人士绅们的青睐。自视为“南宗正派嫡传”的翰林画家王原祁(1642-1715)在一则笔谈中给予严厉批评:“明末画中有习气,恶派以浙派为最,至吴门、云间,大家如文沈,宗匠如董,赝本溷淆,以讹传讹,竟成流弊。广陵、白下,其恶习与浙派无异。有志笔墨者,切须戒之。”(25)他委婉地对吴门、云间末流表现出的习气弊端加以指摘,而对浙派、广陵、白下等“为俗所累”的北派作风嗤之以鼻,不屑一顾。康熙年间,以樊圻(1616-?)、高岑(1621-1691)、吴宏( 1615 -1680 )等人为代表的金陵八家善用密笔短皴,法度严谨而容易流于板滞甜俗,表现出强烈的行家风格,不为文人画家所赏。以李寅、王云、颜峄等人为代表的职业画家宗法宋人,善作界画山水楼阁,与金陵八家异曲同工,呈现出细致工谨的风格,被王原祁认为易于“刻画”“纤媚”,有悖于传统文人画所崇尚的平淡天真之趣味,这在一定程度上呈现中国南北方之间审美趣味的差异。但在扬州,由于盐业经济、商业文化的发展,四方商人汇聚,形成了以徽商、晋商为代表的两大南北审美文化品格,呈现于绘画上则具体表现为以査士标、石涛为代表文人画系统和以萧晨、李寅、袁江为代表的工笔山水画体系,交相辉映,成为康熙年间重要的绘画现象。

除工笔山水外,扬州有些画家彻底地将绘画作为一种奢华工艺,特别专注于用笔的精工细作,著名者莫过于以严谨刻画的翎毛、花卉和走兽知名的虞沅。虞沅是虞山画家王翚的高足,与乃师不同的是,他将关注的重点转向于工笔花鸟画创作,颇受欢迎。他师法北宋黄筌画法,侧重于再现性的工笔,以笔法精整、刻划细谨、赋色艳丽著称。他十分注重物象客体的再现,又追求主体精神的表现,强调以形写神,所作基本可达形神兼备。杨岘《迟鸿轩所见书画录》卷一称:“扬州派盖自其始,惜后人多不善宗之也。”与虞沅同时,颜岳也是一位善于工笔花鸟的高手,重视写生,构图以疏秀见长,设色妍美清丽,画法工整细腻,兼得元人工笔、明人写意之趣,尤其是用色妍而不俗、艳而不火、淡而不薄,在色与水的运用上颇为独到,色彩以清水相破,自然晕化,得色色交融之趣味。因用色不涩、不涂、不腻,笔笔交待清楚,故其绘画极具轻快鲜明的效果。就传世作品而言,颜岳的花鸟画没有斤斤于形象的描绘,笔墨浓厚酣畅,强调提按,能在较为疏放的画法中,依然保持笔致清健之特点。

在扬州,肖像画依然拥有一个蓬勃的市场。当时,具有一定身份的扬州文士都喜欢请名画家绘制肖像,并借由润饰场景来呈现其生活与人格。史料显示,这种风气自康熙初年开始渐行大江南北。禹之鼎在康熙二十年(1681)由乔莱(1642-1694)举荐供奉内廷之前的十余年间,是扬州的声名显赫的肖像画家。他初师蓝瑛(1585-1664),后取法宋元诸家,转益多师,精于临摹,功底扎实,肖像画名重一时,誉满京师,一时名人小像皆出其手。禹之鼎肖像融会江南画法与墨骨画法而得心应手。由于江南画法是以色彩堆叠为主,在一定程度上能提高彩度,而墨骨法的优点则是结构清晰坚实,富立体感,所绘肖像既有淡墨渲染的骨骼结构起伏,又有重彩粉质的明亮秀润肤色。所作人物面部一般以细线勾勒,淡墨微晕,脂赭烘染,色彩鲜润,富有立体感;衣纹线条兼取多家之长,有飘洒流畅的兰叶描,也有顿挫有法的钉头鼠尾描,既富变化,又有质感,颇具表现力。禹之鼎肖像画以重彩晕染为主,所谓“两颧微用脂赪晕之,娟娟古雅”(26),但墨骨和色晕并重,穿插并用,既有淡墨渲染的坚实结构起伏,又有重色晕罩的明润肌肤色泽,作品形貌逼肖,立体感强,又容光焕发,神采奕奕,达到了形神兼备臻境。而且,他往往把人物置于特定的情节、环境之中,展现主人公具体活动和生活环境,力求如实地反映他们的行动举止和思绪心态,因此,作品富有真实性和亲切感,而少人为雕琢或理想化、概念化的痕迹,故《图绘宝鉴续纂》谓其“工善写照,一时称绝”。除禹之鼎之外,扬州职业画家中还有很多善于写真的画家,如吴舫、雷之屏、雷崑、俞学易、王斌、王肇基等人,日益满足着扬州人绘制肖像的需求。

三 奇异与纵逸:以扬州八怪为代表的文人画风

至少从十六世纪晚期至十九世纪初,扬州的徽州流寓和移民家族构成了这座城市的精英群体。乾隆时期,盐商与盐运使官对扬州社会的主宰达到顶峰。两淮盐运使卢见曾(1690-1768)爱才好士,鼓扬风雅,深刻影响着文人雅士的创作,组织平山堂、虹桥艺文雅集,促进了扬州诗坛风气的转变,促兴了扬州诗坛的繁荣。当时,独霸扬州盐业的徽商世家在文化上的教养和他们的财富是不相上下的。扬州社会的风尚习俗有不少是由徽州直接转移,也有的是徽人配合当地文化而发展出来的,亦如乾隆诗人董伟业《扬州竹枝词》云:“谁家年少好儿郎,岸上青骢水上航。犹恐千金挥不尽,又找飞轿学盐商。”徽商嗜好风雅,乐于赞助文艺,喜欢收藏古物书画,建立了一套属于自己的艺术品味。这股由徽商在十七世纪下半叶开始发展的风气,大大影响了十八世纪扬州的艺文圈。

所谓“扬州盐务,竞尚奢丽”,李斗在《扬州画舫录》中对于十八世纪扬州盐商财富与奢华生活的展现有诸多客观的描写。成书于乾隆末年的《扬州画舫录》深刻地影响了后来人看待十八世纪扬州的方式,以士人、官员、商人和艺术家之别,逐条详细记录了扬州各处的风景名胜和园林馆舍,还叙述了扬州商业、风俗、戏曲、工艺、文人轶事、巷闾逸闻等方方面面,构成了一系列令人眼花缭乱的景象。除耗费巨资兴建园林外,徽商们收购古董字画,追求新、奇、怪,屡见不鲜。他们结交名士、名画家蔚然成风,所谓“馆×氏”的文人、画家在《扬州画舫录》中多有记载。毫无疑问,徽商对扬州的文化艺术做出了很大贡献,他们举办的文会、对学校和书院的资助以及科举成就,都为这座城市的文艺生活注入了非同寻常的生命力。

作为“竞尚”项目之一,书画收藏一直方兴未艾,这使得文人书画迅速商品化,并受市场机制所主宰。当时,书画买卖已不再是为人所耻笑的事情,书画商品化成为一种普遍趋势。商业资本和文艺气氛都比较活跃的扬州,吸引了全国各地的画家来到此地,画家们都想在这个大千世界里一显身手。李斗在《扬州画舫录》中提供了清初以来活跃在扬州的149位画家名单,包括当时尚未享“八怪”之名的一批画家,呈现出繁荣的创作局面。所谓“英雄有用武之地”,这批画家填补了石涛、袁江以后数十年里扬州的艺术市场。

十八世纪,扬州士、商之间的社会边界的模糊,是最常被提及的明清时期经历的变迁之一,人们往往以马曰琯(1899-1755)、马曰璐(1695-1769后)兄弟为例来证明这个论点,其“小玲珑山馆”是扬州文人雅集的场所,厉鹗(1692-1752)、全祖望(1705-1755)、金农(1687-1763)、郑燮(1693-1765)、杭世骏(1695-1773)皆为其座上客。马氏兄弟藏书丰富,喜爱考校典籍,家中专设刻印坊,赞助文人出版诗文集,促进了扬州地方文化的传承与发展。“贾而好儒”的徽商家族一直特别注重子弟们教育,培养他们成为所谓的文人,甚至循着文人的途径在朝为官,在扬州社会占据着至关重要的地位。显然,盐商的社会流动充分说明了十八世纪的中国社会,士阶层的社会基础发生了转变。如此,传统的社会阶层区分已被模糊了,文人与商人,商人与官员,并没有明确的界线,彼此相识交游,享有共同的兴趣与爱好。以马曰琯、马曰璐为代表的徽商的文化活动,不仅有力证明徽商融士商于一体的特性,而且空前地繁荣了扬州文化并使其呈现出不同既往的面貌。盐商、商绅、流寓官员和文人聚集在一起,在同一座园林里参加诗文、书画活动,形成了一种高雅的文化氛围。更为紧密的士商结合的特性赋予了徽商对文化艺术的热爱和参与,并且引导着他们的文化消费。于是,绘画作品进入当铺、商店的客厅和商贾的住宅,而附庸风雅的商人也津津乐道于绘画,以此互相攀比,俨然成为一种社会风气。

在李斗笔下,乾隆时代的扬州是个园林众多、富商云集的城市,在大贾巨富主导之下而形成的扬州文化更是“尚奇好异”。谢堃(1784-1844)曾叙述了黄慎(1687-1766)的一段趣事:“初至扬郡,仿萧晨、韩范辈工笔人物,书法钟繇,以至模山范水,其道不行。于是闭户三年,变楷为行,变工为写,于是稍稍有倩托者。又三年,变书为大草,变人物为泼墨大写,于是道之大行矣,盖扬俗轻佻,喜新尚奇,造门者不绝矣。” (27)谢氏从社会审美风气的角度讨论了黄慎绘画的选择,在一定程度上折射出乾隆初年扬州绘画风尚的转变。扬州社会“喜新好奇”,黄慎出于售画市场之考虑而做出了审时度势的自我调整,尽管这种调整并非缘于其主体精神和审美趣味的自觉选择。可见,聚集城市中的画家群,不得不以商业经济作为赖以生存的衣食命脉,不得不以书画市场的需求为艺术导向,不得不兼顾或迎合社会各阶层顾客的好尚品味。当然,所谓“新”“奇”,就是绘画风格由楷书笔法而至行书笔法最后变至狂草泼墨、狂放纵恣的写意风格。这里显示的可能已不再是个别现象,也不是“扬俗轻佻”的问题,而与个人主义的写意绘画在清代中后期形成社会风尚有着极其重要的关联。

众所周知,乾隆时期的扬州画坛出现了所谓的“八怪”,他们偏离正统的独特风格,则是在徽商的支持下而能成功发展。以马曰琯、马曰璐为代表的徽商的艺术修养和文化消费方向,为他们同一群新兴的诗人画家之间的互动提供必要和可行的准备,也为“扬州八怪”的文化艺术活动打开了巨大空间。

在大多数研究者看来,所谓“奇”、“怪”应定义为“自由抒发个性”,主要是指他们的绘画风格与当时的正统画家有所不同,也因他们的思想、行为与当时的习俗不大一样,故被保守的文人士大夫视之为怪。“八怪”之名初见于清末汪鋆《扬州画苑录》,但目之为怪,颇有贬义,至凌霞光绪二十二年(1896)写成《扬州八怪歌》,怪则成了褒词。此后,绘画史家们对扬州八怪逐渐流行,说法不一,但褒多于贬。这种褒贬不一到褒多于贬的现象,反映了十九世纪后期审美观念的时代变化。

所谓“扬州八怪”,是对于当时扬州画坛主要人物的总称,因画风相近,便将其放在一起,视为“八怪”,并无完全相同的说法。因此,“扬州八怪”实指一个画家群体,“扬州八怪”著录的画家当是其中最知名者。综合前人叙述,扬州八怪包括上杭华嵒(1682-1756)、胶县高凤翰(1683-1749)、兴化李鱓(1684-1762)、淮安边寿民(1684-1752)、歙县汪士慎(1686-1759)、鄞县陈撰(1686-?)、宁化黄慎、杭州金农、甘泉高翔(约1688-1753)、、金陵杨法(1690-?)、兴化郑燮、休宁李葂(?-1754)、南通李方膺(1697-1755)、南昌闵贞(1730-?)、甘泉罗聘(1733-1799)等,或为师友,或为同乡,相互交流,互为促进。从社会身份来看,扬州八怪大致可分为两类:一原本就是职业画家,二是由文人士大夫阶层转化的职业画家,这从一定程度上呈现出十八世纪前中期社会的新变化。在艺术上,他们的新奇画风是清初石涛的个人主义风格的自然延续。

在一般人看来,“画怪,与别人不同,方能易于辨认,有出头的机会;行为怪,不合时俗,方有故事供口头传播,以便扬名。”(28)所以,八怪“怪味异趣”的表现是多方面的,既表现在取材、立意、审美趣味的表达上,也体现在对传统择取和创作方法汰选的过程中。首先,他们偏重花卉翎毛,汪鋆《扬州画苑录》所提到“金脸,银花卉,要讨饭画山水”(29)的扬州旧谣不知始于何时,或是当时画家为了谋生弃画山水画的一种“偕俗”做法。与十八世纪扬州绘画相印证,可以认为,除了肖像写真,扬州人对花卉的钟爱远远超过山水。袁枚(1716-1797)在谈到扬州奢靡风尚时引郑燮诗说扬州人:“千家生女先教曲,十里栽花当种田”(30);董伟业谈扬州风俗时对扬州的爱花文化也有类似的体会:“保障河中晚唱船,徐宁门外早春天。只栽杨柳莲花埂,不种桑麻芍药田。”(31)可见,扬州的亭园中不乏梅兰竹菊及各类奇花异草。在现实生活中,花市是扬州城市景观中的一部分,也可以说是扬州经济生活的一环。自古以来,扬州人无论贵贱都喜欢戴花,扬州新城北门、禅智寺、开门桥等地就是著名的花市,芍药是扬州人最喜欢的花卉,至今还流传着“金带围、宰相现”的动人故事。同时,扬州人受园林、养花传统之影响,喜欢剪移花树盆景,清秀美丽,享受于方寸之间。无疑,花卉在扬州人心目中的地位和情感,牵动着扬州人的生活以及对扬州地方文化的认同感。

汪士慎作品

以花卉为题的绘画在十八世纪的扬州绘画中占有极大的比例,尤其是传统的“四君子”画。诚然,自明代青藤白阳之后,文人水墨写意花鸟兴起,花鸟画势力渐趋浩大,乾隆以还,花鸟画之盛几欲掩山水而上之,扬州八怪大有转移清代画风之势。既然扬州有如此独特的地方文化和审美风气,八怪们为了谋生,顺应这一世俗民风和市场潮流。罢官归来的郑燮专攻兰竹,陈撰、汪士慎、李方膺则以梅花见长。而金农,选择梅花为专题,亦和扬州盐商文人雅集频频以咏梅、植梅、移梅、寻梅为题不无关系,所作供不应求。

就绘画而言,花鸟画在利用比兴、题跋传达复杂情感上具有颇大的自由度,为画家开辟了容易传达情感内容的天地。在八怪们笔下,各种花鸟题材都是他们寄托心愿、抒发胸臆的载体,倾向于率真奔放的画风,如鸡儿可唤善心、荆棘以喻小人、画菜隐喻索税、螃蟹暗比权贵……各种思想都在诗书画结合的方式中通过花鸟蔬果的题材表现出来。他们比前辈画人更加关注社会生活,更加关心庶民百姓,所作不再是过去的珍禽异兽、奇花名果,而是多为田头庭院中的寻常之物:葱、蒜、辣椒、萝卜、白菜、石间小草、墙上野花等,无不散发着世俗的情调。有时,他们还涉足被常人所鄙夷的市井小民和乡里百姓的生活题材,画破墙、残壁,画鬼趣、乞儿,画民间故事小景,画日常生活小品,将表现题材拓展到更为广阔的天地中。(32)他们着意于普通寻常花鸟写意,深深切合着自己抒写性灵的生命意识。因此,八怪绘画的个性化与主体化以关注现实、关心世俗的生活和趣味而远胜前人。

在创作方法上,八怪们特别注重画面的意境,无论大写意,还是小写意,均十分注重“画意”与“造意”,注重意对于神形的主导作用和能动作用。汪士慎“偶然发兴以意造”,金农“以意为之”、“意造其妙”,华嵒“写意不写形”,黄慎亦“写神不写貌,写意不写形”。(33)他们讲求真性情,强调自我,“目无古人,不求形似,似出乎町畦之外也。” (34)为此,八怪们十分注重笔墨的挥写,置陈布势,运筹帷幄,胸有成竹。在他们看来,笔墨是心灵之体现,郑燮赞叹黄慎绘画中笔墨运用之纵横淋漓之态:“爱看古庙破苔痕,惯写荒崖乱树根。画到神情飘没处,更无真象有真魂。”他从乱根、荒崖、苔痕一般苍劲历乱的笔墨形式之中,寻找到了画家自己的真情与真魂,从而超脱了客观事物的“真情”。而且,他们在描绘表象事物的同时,注重挖掘形象所赋予的特殊内涵,使绘画更有深度和生气。

在绘画观念上,八怪们打破了传统文人画创作的雅俗观,从世俗风情和自身感受出发,强调表现接近于社会生活的作品。在他们看来,“不食人间烟火”是不可取的,郑燮有云:“写字作画是雅事,亦是俗事。大丈夫不能立功天地,字养民生,而以区区笔墨供人玩好,非俗事而何?……近日写字作画,满街都是名士,岂不令诸葛怀羞,高人齿冷。”(35)他们大多以卖画为业,“日卖百钱,以代耕稼,实救贫困,托名风雅”(36)。扬州八怪公然宣称他们从事书画创作的功利目的,揭穿了文人士大夫标榜写字作画是为了陶冶性情的风流雅事的旧观念。从某种意义上说,这恰恰是八怪艺术精神内涵之所在。

八怪绘画以异趣为里,新风为表:奇异新颖、刚劲狂放、稚拙朴实。就绘画作品而言,八怪们讲求诗书画印的综合,虽不属开创,却有划时代的影响。他们具有高深的文学、诗文修养,大多著有诗集,其诗文感情无不真挚,饶于奇情异趣,故作画则讲究诗意,作画有“画情”。他们又工书法,其中金农、高翔、汪士慎、高凤翰、闵贞、杨法亦精篆刻。在他们的作品中,“诗书画印四者的有机结合,既表现为内容上的相互联系与情景气味的同一,也体现于艺术形式构成的相得益彰和默契无间”。(37)他们充分发挥题画诗文和印章内容与绘画相辅相成的拓展功能,重视款题与印章在画面布置上的作用,令人驰骋于千里之外,也增加了画面的欣赏内容,更增强了观者的想象空间。

就绘画本身而言,八怪作画尚写,阔笔写意画法尤为多家钟情,擅于以意运笔,以笔墨在有意无意之间运动,完成似与不似之间的形象。他们笔墨纵逸,注重追求墨韵墨致,同时大量吸收草书笔法,渗以金石意味,画面气势逼人,开一代新风。他们普遍接受“画法关通书法律”的认识,以书入画显得更为自觉。郑燮诗云:“要知画法通书法,兰竹如同草隶然。”汪士慎也说:“从来书法本画法,曲折淋漓在心手。”八怪们“以书入画”遍及草、篆、隶、行各种书体,尤得力于草书、隶书和篆刻。以行草入画者,笔情恣纵雄强;以金石篆隶入画者,画格朴茂奇崛。(38)八怪尤得力于碑版书法,金农作画用笔方硬,力气无穷,金石意味极浓,又喜用“漆书”长题,朴拙刚劲的题款配以浑厚沉雄的形象,相得益趣。郑燮“六分半书”别具一格,融入画隽则有苍浑劲健的力度,所作往往用笔狂肆恣意,笔锋正侧并用,墨法焦湿互施,加之疏斜历乱的题画诗文,更是豪气横溢。高凤翰也主张绘画要得金石之气,用笔有峭硬冷峻之态,尤其是这种意味多体现于画中的枯树、荆棘之上。总之,八怪们集诗书画印于一体,并结合艺术的文学化与书法性使他们的绘画增添了许多内在因素和欣赏内容,向绘画的本体化方向又迈前了一步。

不言而喻,扬州八怪为迎合活跃在一些商业发达城镇的新兴富裕市民阶层的好尚而发生了许多前所未有的变化,是十八世纪中国绘画史上的重要现象。在特定的时空内,八怪们得益于扬州发达的商业经济,竞相表现出自己的创作个性,生动地呈现出个性主义的多彩面目。他们与徽商之间的文化互动大大丰富了清初以来扬州文化的外延和内涵,积极引导着扬州文化的潜移默化的展开。一方面,他们对经济和文化的双重期待通过徽商的互动得以实现,另一方面,他们在互动中得以创新的文艺在过程和结果两个方面深刻地影响着徽商的文化品格。

四 恬静与温雅:以“邗上五朱”、“扬州十小”为代表的职业画风

史料显示,扬州城的兴衰与明清以来的盐业经济休戚相关。从十八世纪晚期开始,两淮食盐专卖遇到挑战,私盐泛滥,官盐滞销。乾隆六十年(1795),朝廷被迫取消了实行多年的两淮盐业专营制度,垄断变为自由贸易,降低了对商人的吸引力。随之,两淮盐区出现了商人消失现象。徽州盐商开始大规模地撤离扬州,或回原籍,或至别处经营发展。

有时,炫耀性消费常被认为是盐商财富衰落的原因,若干一掷千金的豪举乃至荒唐之举则预示着转折点的即将到来。喜欢炫富逞强的徽商家庭在长期的奢侈生活中将积蓄挥霍一空,踏上了盛极而衰的不归路,所谓“成也萧何,败也萧何”的宿命在他们身上得以验证。也即从十八世纪末期开始,许多徽州家族在奢靡中耗尽了自己的财富,一蹶不振。

嘉庆初期,盐业贸易停滞不前,徽商逐渐淡出扬州。于是,扬州急剧凋敝,其速度令人瞠目。与全盛时期的“画栋飞甍,崇竹茂林”相对,“楼台倾毁,花木凋零”成了新风景;而和“文人寄迹,半于海内”迥异的是,“从此名士舟,不向扬州泊”。(39)嘉庆二十二年(1817),无锡名士钱泳(1759-1844)沮丧地发现,扬州的著名园林已经处于荒芜状态,譬如张氏双桐书室已被夷为废墟,吴氏片石山房已成面馆,曾经辉煌一时的瘦西湖被几成“瓦砾场”,一派荒野景象。(40)至道光时,扬州城市、文化地位的跌落更是有增无减。道光二十四年(1844),作为由盛转衰目击者的阮元(1764-1849)应邀为李斗《扬州画舫录》作跋语,详尽陈述了作为清中期江南区域经济、文化中心的扬州衰败之原因,在今昔比照中发出了真切的感慨:乾隆末年尚殷闻如旧的扬州在道光年间已经衰落,几乎已经认不出其幼年时期的城市模样,真乃恍如一梦。(41)在阮元的记述里,十九世纪初的扬州历史正好演绎了一个关于衰落和灭亡的故事。

也就在嘉庆年间,扬州人热衷于编写历史,诸如李斗《扬州画肪录》、阮元《广陵诗事》、顾銮《广陵览古》、焦循(1763-1820)《扬州足征录》和《邗记》、姚文田(1758-1827)《广陵事略》等纷纷脱稿或刊行,描绘与记叙扬州千年历史和曾经辉煌的康乾盛世事迹。面对衰落,扬州文人开始回望过去,只能沉浸在昔日繁华的记忆里。

此时,徽商们的文艺赞助活动也急剧萎缩,已经没有了诸如当年马曰琯、马曰璐兄弟等商贾大力养士包纳来自全国各地的文人画家的实力。道光二十六年(1846),长期在江苏为官的粱章钜(1775-1849)感叹:“扬州耆旧如晨星,提倡风雅者绝无人,而鉴藏书画之风,亦久阒寂。”(42)依安东篱考察,自罗聘之后,扬州已经没有产生值得称道的大画家的土壤,(43)一些期待并努力成为大家的画家最终纷纷选择了出走。清末,刘鹗(1857-1909)《老残游记》中的一段问答更道明扬州画苑的疲弱与后继乏人。(44)

道光三十年(1850),太平天国运动爆发。烽火扬州路,自然一片焦土。三年间,太平军三进三出扬州城,对这座几无恢复能力的城市及其经济带来了毁灭性的打击。与此同时,由于太平天国占据江南,清廷最终下定决心将河槽改为海漕,大运河沿线原先各大都市纷纷衰败。然而,原为一个小县城的“上海随着**战争之后的开埠和海运功能的加强,展现出新兴消费与工业城市的能量,扬州逐渐成为了被人遗忘和抛弃的城市,越来越沦落为一座地方性的封闭性的苏北小城”(45)。扬州变成了苏北,扬气让位于洋气,扬州文化更显衰微颓废之势,故诸如虚谷(1823-1896)、倪田(1855-1919)等本籍画家离开扬州,纷纷涌至“十里洋场”上海以画业营生。伴随着扬州画家日益东进海上,扬州绘画在交流互动中逐渐融入海派绘画风气之中。

嘉庆、道光以还,扬州艺坛先后活跃着所谓“邗上五朱”和“扬州十小”等一批本籍画家。当时,外来画家客居扬州者越来越少,而一些具有发展潜质的画家也开始外移。扬州已经从原先的一所流寓性艺术都市,转变成了以本土画家为主的艺术小城。

所谓“邗上五朱”,即朱文新、朱本(1761-1819)、朱鹤年(1764-1844)、朱龄、朱沆等五位画家。朱文新仕女学唐寅,笔简意赅,艳丽清雅;兼工山水、花卉,洒脱随意,格调秀逸。朱本工山水,笔墨苍茫深秀,兼善花鸟、人物,用笔细密清隽,无甜熟气,所画荷花点色幽澹,神采欲流。朱鹤年善画山水、人物、花卉和竹石,尤以山水、人物著称,山水不杂时习,有石涛遗风;所画人物,笔法简练、细劲,衣纹线条流畅,构思乘巧。朱龄师徐渭而有石涛逸韵,善写花卉翎毛,魄力兼胜;偶作山水古木槎枒,亦得蓝瑛苍古之趣。朱沆善狂草,兴酣落笔,几欲夺索靖之席,善水墨人物,腴润有骨,山水下笔风捷,尤宜大幅,纵逸雄伟,脱去时史蹊径,应推北地第一手。需要指出的是,“邗上五朱”中的朱文新、朱本、朱鹤年都长期寓居北京,游历于达官贵胄之间,享誉京师,而得“长安三朱”之名。

综合而言,“邗上五朱”多重视生活感受,擅长花鸟画,间及人物,工写结合,所作往往借景抒情,形象清新,追求意境,强调形式和意象的统一,在描绘客观物象之外更注重表达主观意象,具有较强的艺术感染力。在笔墨运用上,他们着力于笔意、笔法,充分发挥笔墨书写的功能,运用水墨渲染,打破了单纯用笔墨勾描物象的局限,表现出笔力雄劲或秀雅和水墨的微妙变化。

所谓“扬州十小”即翁小海、王小某、巫小咸、闵小白、史小砚、卜小泉、李小淮、徐小谷、魏小眠、吴小道等十人,因其字号中皆有一“小”字,故名。小海翁雒(1790-1849 )画有夙慧,初写人物,中年后专攻花鸟、草虫、水族,尤善画龟。笔精墨妙,生动尽致,画龟尤得其趣。小某王素(1794-1877) 幼师鲍芥田,后法华喦,善画人物、花鸟、走兽、鱼虫,亦能篆刻,所作笔墨清逸,人物富有生活气息。小咸巫箴(?-1853)工人物、花鸟,以笔力见长。小白闵褱擅长人物、花卉,尤善画牛,形象生动逼真。小砚史康(?-1853)师从倪璨(1764-1841)日夕临摹,山水、人物、花鸟皆可观。小泉卜怀画学陈瑗,工山水,谨守娄东画法。李小淮工诗善画,格调清逸。小谷徐嵩庆善画梅花,兼工山水。小眠魏畹,工人物、花鸟,出笔沉香古秀,丰骨高骞。小道吴昌明幼承家学,擅画兰竹,直追板桥,几能乱真。

“扬州十小”最著名者当数王素,被誉为晚清扬州一代宗师。他结合传统古法,善于写生,既能小笔勾描,又能大笔挥写。其花鸟画造型准确,神态逼真,格调清新;其山水画法窥宋元,风格疏淡,意境深远;其仕女画最具特色,往往体态娇柔,姿致娴逸,追求秀、静、慵、愁、怨、凄等情调,笔墨疏秀细巧,给人一种“弱柳扶风”之感和“风露清愁”之态,与晚清仕女名家改琦(1773-1828)、费丹旭(1802-1850)享誉江淮。董玉书(1869-1952)《芜城怀旧录》云:“扬州画师初推小某,小某以后又推若木,若木以后当推石湖。”(46)可见,王素的艺术在晚清扬州画坛上的影响。

虽然,“扬州十小”各有所长,画风各异,但也有若干共同之处。倪刚曾著文概括为师法自然与师承古法统一、写意与写实并重、关乎艺术更关乎社会。(47)总体而言,这些画家在学习古法的基础上,十分注重观察把握自然生活,所作小写意花鸟画笔墨隽逸,风格清秀,充满着浓郁的生活情趣,在写意传神中充分体现出画家来自写实观察的长期功力。

“扬州十小”几乎都是扬州本籍或属县人氏,颇能说明此时的扬州绘画地位的衰落,正在沦为了一处以本籍画家为主的地方性艺术群体。与前辈“扬州八怪”相比,他们明显缺乏独创精神,其花鸟画艺术“所能够满足的却是正在或已经沉沦于封闭小城市的古城扬州的那种小市民审美情趣”(48)。可惜,当时的扬州城已然成为中国文化记忆中的城市,其现实影响力已经江河日下,完全不能与康、乾盛世时的扬州同日而语了。

晚清的扬州,已完全没有清中期那种风格学意义上的具有持续影响力。除“邗上五朱”、“扬州十小”外,值得提及的是吴熙载(1799-1870)和陈崇光(1839-1896)。吴熙载博学多能,善作四体书,恪守师法,精篆隶,功力深厚,温婉圆健,擅篆刻,取法邓石如(1743-1805),得其神髓,刀法使转自然,坚实得势。六十岁后始作写意花卉,格调不凡,所作往往以金石入画,笔墨游戏,写来十分轻松,没有刻意痕迹,风韵绝俗。陈崇光(1839-1896)初为雕花工,后师从虞蟾(约1803-1882)同在天京绘制壁画。太平天国失败回扬州,从洪福祥至各地画土地庙为生。曾客寓皖中蒯氏家,多见宋元名家真迹,力追古人,画艺锐进,画名渐盛,长期为鬻画往返于扬沪之间,工山水、人物、花鸟,尤长双钩花卉,笔力沉着古厚,力追宋元古法,被邑人推为第一手。光绪十三年(1887),年轻的黄宾虹(1865-1955)曾在扬州追随陈崇光研习花鸟画,数十年之后成为一代宗师,深刻影响着二十世纪中后期山水画的发展。或许,这就是陈崇光对中国绘画史做出的最大贡献。

结语

十七世纪中期,遭战争破坏的扬州城在社会、经济、文化和精神等多个层面进行了恢复和重建,文人精英们为此付出了不懈的努力。体现于绘画方面,程邃、查士标等人以疏简的笔墨方式构建起遗民绘画的趣味,并通过徽商的网络风行于扬州文人阶层和富裕的商人之间。查士标之后,石涛以朱明皇族后裔的身份顺利承担起传播遗民绘画精神的人物,主张“笔墨当随时代”,以激昂跌宕的世俗风格引领扬州时尚,风行江淮。与此同时,扬州还流行着一种精巧细致的工笔画风,追求富丽壮观,满足了具有北方审美经验的晋商阶层和一般的市民中上层。文人画、画工画,互不干扰,并蒂开花。无疑,清代前中期的扬州,文化生态是多元的,绘画格局也是十分多元的。

固然,扬州绘画的发展与清代盐业经济的发展紧密相连的。乾隆时期,盐业经济空前繁荣,进一步促进扬州绘画的长足发展。在徽商赞助下,扬州八怪异军突起。他们主张个性自由,标榜抒情达意,以朴拙、谐俗、绮丽风格崛起于东南,开创了具有风格学意义的大写意画风。嘉庆以来,随着盐业经济的日趋衰落,作为南方商业中心的扬州的经济影响力持续式微,艺术赞助市场也日益萎缩,使繁嚣过后的扬州逐渐失去了作为文艺中心的地位。所谓“示崭新于一时,只盛行乎百里”(49),扬州画坛走向沉寂,再也没有出现开宗立派式的人物。

本文围绕清代扬州城市经济的兴衰与绘画的重建发展进行了一些探讨,关注清代扬州画坛的构成状况,尽量合理地叙述两者之间的关联,力图呈现出清代扬州绘画的兴衰史。沉潜、发展、繁荣、式微、衰颓,扬州绘画此起彼落,完成了自己波澜壮阔的演进历程,最终消失在历史的尘埃之中!

注释:

(1) 盛唐诗人李白《送孟浩然之广陵》:“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”, 以绚丽斑驳的烟花春色和浩瀚无边的长江为背景,极尽渲染之能事,绘出了一幅意境开阔,情丝不绝,色彩明快,风流倜傥的诗人送别画。中唐诗人徐凝《忆扬州》:“萧娘脸下难胜泪,桃叶眉头易得愁。天下三分明月夜,二分无赖是扬州”,给扬州古城增添了朦胧而又永远也抹不掉的诗意。

(2) “芜城”一词是六朝文学家鲍照(414-466)用来描绘扬州的,其《芜城赋》广为流传,部分原因是因为这篇赋被收入了广为人知的《昭明文选》。这篇短赋描绘了繁华的城市遭到兵祸,成为一片废墟,城市昔日的繁华与今日的凋敝萧飒形成鲜明对比。“芜城”成为这座城市劫难和衰败时期的象征。因而17世纪晚期的文人学士借用“芜城”来描写昔日热闹繁华,而今满目残芜的扬州。

(3) [美]梅尔清著、朱修春译:《清初扬州文化》,上海,复旦大学出版社,2005年10月,页14。

(4) 黄虞社稷:《行状》,周亮工:《赖古堂集》附录,1675年。

(5) 赵尔巽等:《清史稿》卷六,《圣祖本纪一》,第2册,北京,中华书局,1976年7月,页176。

(6) 宋荦:《西陂类稿》卷十八,页11-19。

(7) 龚贤:《二十四幅巨册》跋,转引自萧平、刘宇甲:《龚贤》,长春,吉林美术出版社,1996年5月,页250。

(8) 孔尚任:《与李畹佩》,汪蔚林辑:《孔尚任诗文集》卷七,北京,中华书局,1962年8月,页540。

(9) 参阅阎安:《清初扬州绘画研究》,上海,上海书画出版社,2010年6月,页31-41。

(10) 陈撰《玉几山房画外录》,黄宾虹、邓实编《美术丛书》(第一册),南京,江苏古籍出版社,1986年5月,页48。

(11) [美]乔迅著、邱士华等译:《石涛:清初中国的绘画与现代性》,北京,生活·读书,新知三联书店,2010年4月,页197。

(12) 乔迅:《石涛:清初中国的绘画与现代性》,页202。

(13) 靳治荆:《思旧录》,张潮等编:《昭代丛书》,上海,上海古籍出版社,1990年7月,页494。

(14) 阿克当阿修等纂《嘉庆重修扬州府志》卷七十二《杂志》,清嘉庆十五年(1819)刊本,扬州,广陵书社,2006年12月,页1430。

(15) 清·石涛:《苦瓜和尚画语录》,沈子丞编:《历代论画名著汇编》,北京,文物出版社,1982年6月,页366。

(16) 邵松年:《跋石涛画》,转引自曹玉林:《王原祁与石涛》,上海,上海书画出版社,2004年8月,页181。

(17) 张庚:《国朝画徵录》,卢辅圣:《中国书画全书》第五册,上海,上海书画出版社,1996年10月,页457.

(18) 阎安:《清初扬州绘画》,页159。

(19) 阎安:《清初扬州绘画》,页3-4。

(20) 阎安:《清初扬州绘画》,页4。

(21) 乔迅:《石涛:清初中国的绘画与现代性》,页202。

(22) 兴化湖埨《顾氏族谱》,见武维春:《兴化顾氏名人谱》, 泰州,《泰州晚报》2011年10月9日,第8版。

(23) 赵炳文:《李寅的楼阁画》,北京,《紫禁城》1999年第2期,页19。

(24) 阎安:《清初扬州绘画》,页111。

(25) 王原祁:《论画十则》,《历代论画名著汇编》,页376。

(26) 李斗:《扬州画舫录》卷二,页50下。

(27) 谢堃:《书画传习录》卷一。

(28) 万青力:《并非衰落的百年:19世纪中国绘画史》,桂林,广西师范大学出版社,2008年1月,页31。

(29) 汪鋆:《扬州画苑录》卷二,页13下。

(30) 袁枚:《随园诗话》卷五,页22下。

(31) 董伟业:《扬川竹枝词》卷三,页3上。

(32) 参阅林木:《明清文人画新潮》,上海:上海人民美术出版社,1991年8月,页124-126。

(33) 参阅薛永年 薛峰:《扬州八怪与扬州商业》,北京,人民美术出版社,1991年3月,页57。

(34) 金农:《冬心先生集》卷一,《冬心先生画竹题句》。

(35) 郑燮:《潍县署中与舍弟墨第五书》,《郑板桥文集》,成都,四川美术出版社,2005年1月,页28-29。

(36) 郑燮:《潍县署中与舍弟墨第五书》,《郑板桥文集》,页28。

(37) 薛永年 薛峰:《扬州八怪与扬州商业》,页65。

(38) 薛永年 薛峰:《扬州八怪与扬州商业》,页70。

(39) 阮元:《扬州画舫录二跋》,《扬州画舫录》,页4。

(40) 钱泳:《履园丛话》卷二十,页15上- 16下。

(41) 阮元:《扬州画舫录二跋》,《扬州画舫录》,页4。

(42) 梁章钜:《浪迹丛谈》卷三,“童石塘郡丞”。

(43) [美]安东篱著、李霞译:《说扬州:1550-1850年的一座中国城市》,北京,中华书局,2007年8月,页176。

(44) 刘鹗:《老残游记》。问:“扬州本定名士聚处,像八怪的人物,现在总还有罢?答曰:“前几年还有几个,如词章家何莲舫、书画家的吴让之,都还下的去,近来就一扫光了。”

(45) 贺万里:《城市的衰微与画家的去留——后八怪时代的扬州画坛》,南京,《艺术百家》2011年第4期,页171。

(46) 董玉书:《芜城怀旧录》,扬州,广陵书社,2002年10月,页12。

(47) 倪刚:《“扬州十小”:晚清扬州画家的后起之秀》,扬州,《扬州晚报》2009年12月5日 ,版B8。

(48) 贺万里:《城市的衰微与画家的去留——后八怪时代的扬州画坛》,南京,《艺术百家》2011年第4期,页175。

(49) 汪鋆:《扬州画苑录》卷二。

2014年3月完稿

2014年5月修订