陈师曾:朽者不朽

来源:中国书画网 作者:董世忠

节选自《朽者不朽——论陈师曾与清末民初画坛的文化保守主义》(众芳文存)胡健著,北大培文出品,北京大学出版社出版。

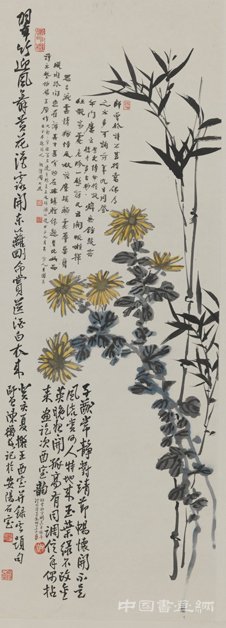

竹菊图

在清末民初的艺术界,陈师曾(名衡恪,号朽道人、朽者,斋号染仓室、槐堂,1876-1923)是一个有着巨大影响的人物。在他去世时,梁启超曾沉痛地把他的死,比作中国艺术界的大地震,并评价他在“现代美术界,可称第一人”。

的确,在清末民初的画坛上,陈师曾有着耀眼的光辉。以“朽者”、“朽道人”自称的他无论在绘画理论上的阐述、绘画实践上的创新、美术社团的组织和中外绘画交流的倡导等方面,都有着堪称“不朽”的建树, 特别是他对文人画和中国传统艺术精神的维护和保守,对文人画创作在传统基础上变通和创新的强调,不仅影响着“五四”运动前后的一代大师,催化了返归民族本位传统的新一轮思潮的出现,同时,对此后近百年中国画坛传统绘画的创新和发展都有着难以估量的重要影响。

然而,长期以来,作为文化保守主义精神领袖的陈师曾在清末民初画坛的形象是模糊的,一直徘徊在“朽”与“不朽”之间。在以往的美术史研究中,很多学者因其《文人画之价值》《中国画是进步的》等文章明确为文人画及中国传统绘画精神辩护而将其划入国粹派、保守派或正统派,进而在很多语境中被想当然地归类于只守不创、摹古而不思进取的一派,成为与“现代”“进步”相对的所谓“朽”的势力;也有些学者因其明确提出吸收西画技法,并在绘画创作中将西方美术的现实主义精神及西画技法引入中国画,以其《北京风俗图》、庭院园林写生画等迥然不同于传统绘画的作品而将其划入革新派、融合派或改良派,进而被归类于主张中西融合、以西法改造中国画的所谓“不朽”的一派;更多的学者是因强调他对中国画的“保守”而对他的绘画创作上的种种“不朽”的创新探索含糊其词、视而不见。致使陈师曾文化保守主义的理论和实践以及其在近代美术转型中所起的重要作用至今没有被客观地认识。

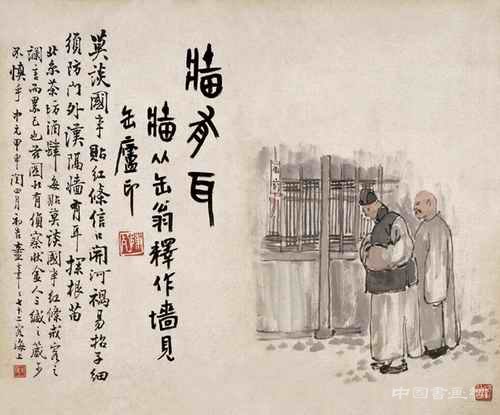

陈师曾,北京风俗图册页《墙有耳》, 纸本设色, 纵29厘米,横34厘米,中国美术馆收藏。

本书试图在充分运用史料和借鉴学术界现有成果的基础上,从陈师曾艺术思想、艺术创作、艺术活动的构成背景即陈师曾所处的时代环境、人文环境入手,通过对清末民初社会文化思潮、清末民初的画坛、陈师曾的家学渊源、陈师曾的“日本影响”等方面全面深入的剖析,梳理出陈师曾艺术思想和艺术风格形成的脉络,在此基础上,深入系统地研究陈师曾艺术理论体系、艺术创作实践、艺术社会活动以及与同时代激进与保守的文化名流之间错综复杂的关系,从而对陈师曾在清末民初这段美术史中的地位和作用做出客观准确的标记,并从对他的研究中揭示出近现代中国美术史上文化保守主义形成及发展的源头。

陈师曾所处的清末民初,是一个风云板荡、新旧社会交接、东西文化激烈碰撞的时代,其社会价值和文化价值判断纷乱繁杂。所谓文化保守主义就是一个这样时代背景下的产物。

保守主义是一种态度,或者说是一种思潮,一种关于社会政治秩序及其变革方式的理论。英国思想家埃德蒙·伯克(Edmund Burke,1729—1797)1790年以《法国革命论》一书,奠定了近代西方保守主义思想基础,被誉为西方保守主义之父。柏克在《法国革命论》里对法国大革命进行了激烈批判,明确反对狂风骤雨般的激进式变革。在他看来,法国大革命试图完全打破旧有秩序,幻想在废墟上建起新制度,最终只可能为法国甚至整个欧洲带来野蛮、暴力和独裁。他坚持一个国家的政治体制应该主要从自己的传统中衍生而来,而不应像法国大革命那样通过追求一种理想模式而来,赞成柔风细雨型的渐进式变革。他认为个人可能是愚蠢的,但是人这个物种却是聪明智慧的,经过累积和不断筛选而形成的传统正是智慧的宝库,人类需要靠这种智慧的指引,尊重传统意味着尊重人类整体的文明成果和群体长期积淀下来的习俗。西方保守主义的基本特征是:强调历史的延续性,强调代表连续性和稳定性的法律和秩序,反对一切突然的革命和革新,维护传统社会纽带如家庭、伦理、宗教等。它的核心主题就是要捍卫传统。

陈师曾,《读画图》,纸本设色,纵88厘米,横77厘米,故宫博物院收藏。

在西方保守主义概念传入中国以前,中国没有保守主义概念。在汉语中,“保守”一词起于《史记·鲁仲连邹阳列传》,其文曰:“燕将攻下聊城,聊城人或谗之燕,燕将惧诛,因保守聊城”, 其本意为保卫守护、保护保藏、保住。 但没有这一概念,并非就不存在这种思想。保守主义既然是一种态度,在任何政治活动中都可能出现。如反对王安石变法的司马光,就被学者公认为保守主义者。俯视历史长河,保守主义所处的时代语境、所面临的问题各不相同,但其解决问题的一些基本精神却是不变的。

清末民初政局复杂多变,保守主义者的政治取向和文化取向并不完全一致,因而学者一般把近代中国的保守主义梳理为政治上的保守主义和文化上的保守主义,分别进行研究。文化保守主义是指在文化上采取保守主义的态度。清末民初的文化保守主义是在中西文化交融过程中,力图维护中国文化主体地位的一种社会思潮。其思想家们主张坚守中国文化的精神传统,适当吸收西方文明的物质成果,以此克服当时面临的政治、文化危机。其基本的文化思路是“中学为体,西学为用”,即适合近代特点的中国文化本位论。它在根本点上与文化激进主义的“全盘西化”相对立,同时它又不同于虚骄自大、固步自封的顽固思想。

雨雾江山

文化保守主义与文化激进主义相对立,比较容易理解,而它与顽固思想的区别却似乎有些模糊。由于近百年来中国社会崇尚激进,鄙视保守,“保守”一词往往和“顽固”连在一起形容一种僵化的思想,因此在人们印象中“保守”和“顽固”一样带有贬义。以至于有的学者为免遭误解,特意将“文化保守”改成“文化守成”。其实,保守(主义)是对英文Conservative一词的直译,在英语中,Conservative(保守)一词并无贬义,故其有保守党。文化保守派与顽固派的本质区别在于:文化保守派是要维护中国文化的主体地位,而顽固派是要维护中国文化的一统天下。“主体”是因多元而分主次、体用;“一统”则是一元、清一色。如果没有西学的引入,便不存在“主体”或“一统”的问题。所以,二者的不同最后还是落到了对待西学的态度上。文化保守派不绝对否定西学的价值,但持中本西末的文化取向,顽固派则完全否定西方文化的价值。文化保守派为了守住中华民族的精神传统,主张对传统文化加以改造、创新,所谓“以日新全其旧”。他们引进西方文明,目的是为了保国、保教,是服务于其文化保守的目的。他们表面上是求新、求变,但深刻用意是以此挽救国家,保守传统。正如汤一介先生所说:“文化上的保守主义并非一味守旧,而是要维护传统,并在此基础上继往开来,为文化的发展找出一条不被打断的出路。同样,文化上的保守主义也不等于政治上的保守主义,更不能认为它们对推动社会前进是一种阻力” 对文化保守中的“保守”一词我们应从其本意上客观地理解。本文中所指的“保守”即指其本意,而非人们习惯的已搀入偏见的“保守”之意。

雨雾江山

在清末民初中国的具体情境中,文化保守主义包含如下的内涵:第一,承认中国文化具有优秀部分;第二,不排斥西方文明,正视西方文明的长处;第三,主张中国未来的道路,应建立在以发扬、创新中国传统的精神文化、有选择地汲取西方精神和物质文明之上。具体到清末民初的画坛,文化保守主义主要指“以本国之画为主体,舍我之短采人之长” 的文化取向,其代表人物即为陈师曾。