朗西埃 | 美学和政治的伦理转向

来源:豆瓣 作者:雅克•朗西埃(

雅克·朗西埃(Jacques Rancière)

为了准确理解今天发生在美学和政治上的伦理转向的关键是什么,我们必须要准确界定“伦理”一词是什么意思。毫无疑问,伦理是一个很时髦的词。但它经常被当做是对“道德”这个古老词汇的更简单,也更雅致的翻译。伦理被视为标准的一般要求,它要求我们判断,在不同的判断和行动的领域中起作用的实践和话语的正确性。若从这个角度来理解,伦理转向意味着今天,有一种逐渐增长的趋势,让政治和艺术从属于关于其原则和实践结果的正确性的道德判断。不少人对转向伦理价值而大声叫好。

我并不相信为此叫好有什么理由,因为我并不相信这种转向实际上发生了。伦理的国度并不是凌驾在艺术运作或政治行为之上的道德判断的国度。相反,它标志着构成了一个不明朗的领域,其中,不仅政治和艺术实践的特殊性被消解了,而且这构成了“旧道德”的核心:事实和法则,实然和应然的二分。伦理等于是在事实中消解了准则,换句话说,在同一个不清晰的视角下,吸收了所有话语和实践形式。在标明一种准则或道德之前,ethos一词指的是两个东西:它既是居留(séjour),也是存在方式,或对应于居留的生活方式。那么,伦理就是一种思考方式,在这种方式下,在环境,即存在方式与行为原则之间建立了一种同一性。当代伦理转向就是这两种现象的衔接。一方面,进行评价和决定的判断,发现自己在法则那难以抗拒的威力之下变得孱弱无比。另一方面,这个法则的彻底性,没有为我们留下任何选择的余地,等于是将我们限定在事物秩序的界限之中。现在逐渐变得无法区分的事实和法则,导致了无限地作恶,无限的审判,无限地谢罪史无前例地变得戏剧化。

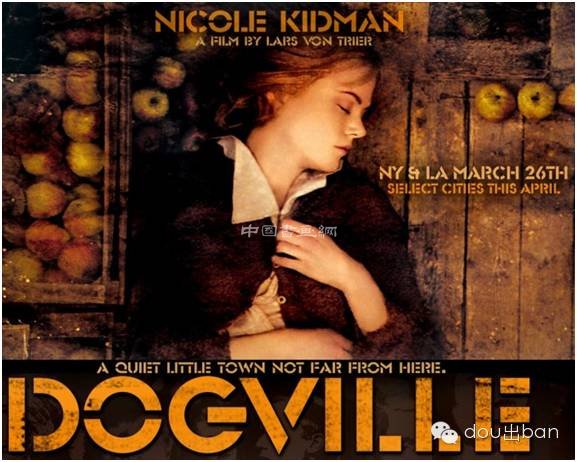

两部均为2002年上映的电影描绘了当地社区中的正义化身的形象,这可以帮助我们理解这个悖论。第一部电影是拉斯·冯·提尔(Lars Von Trier)执导的《狗镇》(Dogville)。这部电影告诉我们格蕾丝(Grace)的故事,她是一个外来人,为了让自己被小镇的居民所接受,而主动为市民们服务,一开始让自己接受盘剥,后来不胜市民的困扰,于是她试图逃离。这个故事是对布莱希特的戏剧《屠宰场里的圣乔安娜》(Sainte Jeanne des Abattoirs)的改编,在布莱希特的戏剧中,圣乔安娜就被描绘为一个在资本主义丛林里,被灌输了天主教道德的女人。但这个改编恰好照亮了两个时代之间的裂缝。布莱希特寓言的设定就是所有的观念都会一分为二。他让天主教的道德毫无力量地同经济秩序的暴力进行搏斗。这样,它必须要被转变为一种战斗的道德,将反抗压迫的必要性作为其标准。于是,被压迫者的权利对抗那些一同进行压迫的权利,而防爆警察捍卫的就是这种权利。因而两种不同类型的暴力之间的对立也就是两种不同道德,两种不同权利之间的对立。

《狗镇》海报

这些被一分为二的暴力、道德和权利有着同一个名字。它们都被称为政治。政治,并不像平常大家所说的那样,是道德的对立面。政治自己就是二分的。布莱希特在他写作《屠宰场里的圣乔安娜》的政治寓言时,证明了这两种不同权利,两种不同暴力彼此调和的不可能性。相反,格蕾丝在《狗镇》中遭遇的邪恶,唯一的原因就在它自己。格蕾丝不再表达那种善良的灵魂,她由于不知道邪恶的缘由,而将这种善良灵魂变得神秘化。她就是一个外来人,一个“被排斥的人” 试图得到社区的承认,这种想获得承认的愿望让她屈服于那些排斥她的人。苦难和幻想破灭的故事并不是来自于应该被理解和抛弃的统治体制。它恰恰基于一种邪恶的形式,而这种邪恶就是它自身再生产的原因和结果。这就是为什么对这个社区唯一恰当的惩罚就是彻底消灭它,对它的消灭是由天主和天父来执行的,而天主不过是所有恶棍的头头而已。布莱希特的告诫是:“在暴力统治的地方,只有暴力才起作用。”一个适合于我们和谐的人文主义时代的对这个表达改写是:“以牙还牙”。让我们把这句话翻译成美国总统小布什的话:在与邪恶轴心的战斗中,无限正义是唯一可行的正义。

《狗镇》剧照

“无限正义”一词让许多人感到愤慨,人们认为最好快点从这个恶性循环中抽身出来。人们认为,这是一个十分糟糕的选择。但或许这个选择是唯一适宜的选择。毫无疑问,出于同样的理由,《狗镇》的道德制造了这样的丑闻。在戛纳电影节上,人们愤怒地谴责这部影片缺乏人道主义的关怀。这个人道主义的缺憾,无疑恰恰在于一种正义的观念,它要同不正义进行战斗。在这个意义上,人道主义的作品是这样一种抹杀了正义的作品,它正是通过抹除了正义与不正义之间的对立而抹杀了正义。这正是第二部影片所提出的命题,在克林特·伊斯特伍德(Clint Eastwood)的影片《神秘河》(Mystic River)中,吉米犯了罪,他处决了他的一个老朋友戴夫,他认为戴夫对杀死自己的女儿负有罪责,但戴夫并没有因此遭受惩罚,而这就是他们的同党和共犯,一个警察西恩的共同的秘密。为什么?因为吉米和西恩所犯之罪已经超越了法庭上可以审判的一切。因为正是因为他们俩,在他们还是孩子的时候,他们俩将小戴夫带到了他们玩耍的充满风险的树林里。也正是因为他们,小戴夫被一个装成警察的人拖走,锁起来并加以鸡奸。于是,戴夫的创伤让他变成了一个成问题的人,他的异常行为让他成为杀害吉米的女儿的理想的罪犯。

《狗镇》是对一个戏剧和政治寓言的改写。《神秘河》是对电影和道德寓言的变形:在希区柯克和弗里茨·朗格的电影中已经描述过这个剧情中被错误指控的人。在这些剧情中,真相是对立于错误的法庭审判和公众意见的,通常真相会胜出,有时代价是要面对另一种命运的形式【1】。但在今天,邪恶,带着其无辜和罪责,变成了一种创伤,它既不是无辜,也不是有罪,它处在有罪和无辜,精神错乱和社会不安之间的悬而未分的区域上。正是在这种创伤性暴力中,吉米杀死了戴夫,戴夫也是鸡奸造成的创伤的受害者,一个罪行的行凶者或许就是其他创伤的受害者。然而,这不仅仅是用病态的剧情取代了正义的剧情。病态本身也改变了自身的意义。新的精神分析类型作品,明显对立于希区柯克和弗里茨·朗格在四十年代所拍摄的作品,在他们的作品中,激活埋藏已久的童年记忆,可以用来缓解暴力或拯救伤痛【2】。童年的创伤成为与生俱来的创伤,所有的人的不幸就是过早地成为一个动物。没有任何人可以逃离这个不幸,这种不幸消弭了正义的力量必将战胜不义的观念。这并不是废除了惩罚。但实际上,它也消弭了惩罚的正义性。它将惩罚还原为一种保护社会躯体的律令,正如我们所说的那样,其中总会包含些许差池。那么,无限正义所披的“人道主义”的外衣就是一种为了清除伤口的必要暴力,其目的是维持共同体的秩序。

《神秘河》剧照

许多人很轻易地会谴责好莱坞电影中的精神分析式剧情的过于简单化的本质。然而,这些剧情所采纳的结构和韵律,完全忠实于学术上的精神分析课程。从朗格和希区柯克对成功诅咒的描绘,到克林特·伊斯特伍德对被埋藏的秘密和难以化解的创伤的展现,我们很容易辨识出,从俄狄浦斯的秘密,转向由另一个文学形象,即悲剧性的安提戈涅所标志的知识和律法的不可化解的分裂的转换。在俄狄浦斯的标志下,创伤等于一个被遗忘的事件,一旦创伤再次被激活,它也是可以治愈的。而在拉康的理论中,安提戈涅取代了俄狄浦斯,他建立了一种新的秘密形式,一种不能还原为任何救赎性知识的秘密。在安提戈涅所蕴含的创伤中,这既不是开始,也不是终结。悲剧预示着文明内部的不和谐,在文明中,社会秩序的律法往往会被支撑社会的东西所摧毁:血亲的力量,大地和黑夜的力量。

拉康说,安提戈涅并不是现代民主信徒所创造的人权英雄。相反,她是一个恐怖分子,她见证了维持社会秩序的隐秘的恐怖。恐怖正是创伤在政治问题上的名称,而它也正是我们时代的关键词。毋庸置疑,恐怖一词值得是一种现实的罪行,没有人可以忽视恐怖。但也正是这个词,将事物抛入到悬而未定的状态中。恐怖,不仅让我们记起2001年9月11日的纽约,和2004年3月11日的马德里,但也可以想起囊括这些袭击的战略。不过,逐渐逐渐地,恐怖一词不仅指给人们心灵带来的事件的巨大震撼,也指害怕同样事件发生的恐惧,这些事件有可能进一步导致不可思议的暴力行为,国家机器对这些恐怖事件的管理行为成为该情境下的典型特征。所谈到的反恐战争,就确立了与这种袭击形式的关系链,而在同样的关系链中我们每一个人会在心中对之充满了焦虑。那么,由于一种预防性正义的存在,反恐战争和无限正义已经变成无法区分彼此,这种预防性正义会打击任何确定,甚至是很有可能引发恐怖袭击的行为,打击任何威胁用来维系共同体团结的社会纽带的东西。这种正义形式的逻辑,唯有当恐怖本身停止之后,它才会停止,但它在本质上也是一种恐怖,对于那些必须忍受与生俱来的创伤的存在者而言,这种恐怖本身绝不会停止。因此,与此同时,这是一种没有其他正义可以作为其标准的正义,它是将自己凌驾于其他一切法律准则之上的正义。

格蕾丝的不幸和处决戴夫十分精彩地说明了我们经验的解释图示的转变,我们称之为伦理转向。这个转向过程的根本特征当然不是转向道德准则的美德式回归。相反,它是对那些道德词汇通常所包含的区分的压制。道德意味着法则和事实的区分。同样,它也意味着不同道德,不同权利的区分,也是将权利对立于事实的不同方式的区分。对这些区分的压制,有一个高高在上的名字:这就是共识。共识也是我们时代的关键词。然而,有一种弱化其意义的潮流。一些人将共识还原为在政府和各个政党之间,在国家关键利益上的整体赞同。在广义上讲,另一些人认为共识就是一种新的治理风格,这种治理在解决冲突的时候,赋予讨论和对话以优先地位。不过,共识的意义不限于此:严格来说,它界定了一种共同体的象征结构,它掏空了构成政治中心的一样东西,即异议。政治共同体实际上就是在结构上有所分化的共同体,它并不是在不同利益集团,不同意见之间的区分,而是同自己关系的区分。政治上的“人民”与总体上的人口绝不是同一回事。它通常是对人口及其各个部分的计算的补充性关系的象征化形式。这种象征化形式总是在喋喋不休地争论。古典的政治冲突,会在一个政治体中让不同的人民彼此对立:在法律和宪政的既存形式中所规定的人民,包含在国家之中的人民,还有被法律所忽视的人民,或者国家不承认其权利的人民,还有以其他事实上尚未被规定的权利来发声的人民。共识是将各种不同类型的人民还原为等同于对人口及其各个部分计算,对整体共同体及其各个部分的利益进行计算的单一人民。

由于共识致力于将人民变成人口,事实上它也将权利变成了事实。它不停地填补权利和事实的缝隙,而正是这道缝隙划分了权利和人民。于是,政治共同体倾向于变成一个伦理共同体,变成为所有人在其中都被计数的单一人民的共同体。只有这个计数程序才会反对有问题的残余物,我们称之为“外人”(l’exlcu)。然而,关键是要注意到,这个词语本身并不是单义性的。外人意味着两种完全不同的东西。在政治共同体中,外人是一个冲突性的角色,这个角色将自己作为一个补充性的政治主体而包含在共同体之内,他们具有权利,但不被共同体承认,或者他们见证了在权利的既定状态下的不正义。因此,在共同体结构之中,外人是没有地位的。一方面,外人仅仅是一个碰巧落在所有人平等之外的人,如病人,发育迟缓的人(attardé),被遗弃的人,共同体需要伸出手来,与他们重建“社会关系”。另一方面,外人也成为了一个彻底的他者,他们之所以被排斥在共同体之外,是因为他们异于共同体其他人的事实,他们不具有将共同体凝聚在一起的身份,并威胁到我们每一个人生活于其中的共同体的存在。那么,它消除了国家共同体的政治性,好比《狗镇》中的小镇社会的设定一样,这是小镇的双面性(duplicité),它一方面要求外人为共同体服务,另一方面则绝对拒斥外人。

这种国家共同体的新的形象,对应了一种新的国际景观,其中,伦理首先以人道主义的形式,随后以反对邪恶轴心的无限正义的形式确立了自己的统治地位。它是通过逐渐淡化事实和权利的区别的类似过程来做到这一点的。在国家舞台上,这个过程标志着构成异议和政治主体的权利和事实之间间隙的消失。在国际舞台上,这个过程变成了权利本身的消失,其最清晰的表达是定点清除和武装干预。但这个消失是以迂回的方式发生的,它涉及到凌驾于其他所有权利之上的权利,即受害者的绝对权利。这个权利本身的构建,毋宁说,它明显地颠覆了权利的权利,及其元-司法(méta-juridique)的基础,即人权。因为在二十世纪末,人权经历了一个奇怪的转变。长期以来,马克思主义对“形式”上的权利的猜疑的受害者,在八十年代的东欧的异议运动中被重新激活。而在九十年代初,苏联崩溃了,而这似乎为一个新世界铺平了道路,这些权利,作为国家共识的表层根基,也可以作为一种新国际秩序的根基。当然,新种族冲突和宗教战争的爆发,马上揭破了这种乐观主义观点的虚伪。人权,曾经是政治异议分子的武器,他们用人权来反对国家试图实现的唯一人民。而人权成为新种族战争的受害人口的权利,成为那些家园被破坏蹂躏的人,被强奸的女人和被屠戮的人们的权利。这样,人权变成了那些无法实现人权的人们的专有权利。因此,出现下面的选择:要么人权不再等于一切,要么人权就是那些没有权利的人民的绝对权利,换句话说,权利需要得到同等的绝对回应,一个超越所有形式,超越所有准则的回应。

那些没有权利之人的绝对权利,当然只能由另一部分人来帮忙实现。这个转变,首先是人道主义的干预。然而,反对压迫人权的压迫者的人道主义战争成为了一种无限正义,用来打击看不见的和无处不在的敌人,这让在他们自己的土地上,捍卫受害者绝对权利的守护者变得十分恐怖。于是,绝对权利成为了一个直接保护事实共同体安全的命令。这让人道主义战争变成了一个永不停歇的反恐战争:这并不是一场战争,而是个无限保护的机制,这是一种处置创伤的方式,将其上升到文明现象的地位上。

那么,我们不再是在目的和手段的经典讨论框架下讨论问题。这个区分已经堕落为事实和权利之间,原因和结果之间无法区分的同一状态。于是,恐怖之恶的对立面,要么是更小的恶,即简单地保存现有的东西,要么是等待大灾难彻底降临带来的救赎。

在政治思考中,这种反转有两种主要形式,它们都位于哲学思考的中心:一方面,对大他者权利的承认,在哲学上证成捍卫和平武力的权利,另一方面,承认让政治和权利无法运作的例外状态,但留下了从绝望的深渊中诞生的弥赛亚式救赎的希望。前一种立场最典型的是利奥塔在其论文《他者的权利》【3】(The Others’s Right)所理解的立场。这篇发表于1993年,是利奥塔对大赦国际提出问题的所准备的回应:在人道主义干预的背景下,人权到底怎么了?利奥塔所界定的“他者的权利”正是通过这种方式,揭露了伦理及伦理转向的意义。正如他所说,人权不可能是人作为人的权利,即一种赤裸的人类存在的权利。他的核心主张并无新意。里面不断地对柏克、马克思和阿伦特进行批判。他们都主张赤裸的,非政治性的人没有权利,为了拥有这样的权利,人们需要成为另一种人。另一种人的人在历史上被称为“公民”。在历史上,人与公民的配对告诉我们两件事情:首先,对那些权利的双重性的批判,这些权利不会固守其位,其次,政治行动在人与公民之间的缝隙中建立了不同的异议模式。

在和谐一致和人道主义行动的时代,另一种人经历了彻底的变型。不再是公民是人的补充,相反,而是像这样的非人(inhumain)将人与非人区分开来。公认的践踏人权的非人性,对利奥塔来说,实际上就是对作为另一种人的“非人”误认的结果,我们或许可以说,这是一种确实的(positif)非人。在这里,“非人”是我们的一部分,我们完全没有掌控它,这个部分拥有几个形象,几个名称。它或许是孩子式的依赖,无意识的法则,或者是顺从绝对大他者的关系。“非人”是人对于无法把握的绝对他者的彻底的依赖。那么“他者的权利”就是去见证我们顺从于绝对大他者法则的权利。按照利奥塔的说法,理解“无法把握之物”的意愿就是对其的践踏。这种意愿就是启蒙和法国大革命的梦想,而纳粹为了灭绝某种人类进行的屠杀就是为了实现这种意愿,而那些被屠戮的使命,就是见证我们必然依赖于大他者的律令。不过,这种意愿仍然在今天以柔性的形式在消费一般化和透明化的社会中发挥作用。

所以,我们可以用两个特征来概括伦理转向。第一个是对时间流(cours du temps)的颠覆:走向终结,走向圆满完成的时间——进步、解放、以及其他——逐渐被在我们之后走向灾难的时间所取代。但这也是各种灾难模式的平均化。于是,灭绝欧洲犹太人,作为全球情境下的清晰模式,成为了我们自由民主生活的日常生活存在的典型特征。这就是为什么吉奥乔·阿甘本概括说,集中营,也就是说,它的场所和规则,就是现代的法则(nomos),其法则本身就等同于彻底的例外。当然,阿甘本的观点与利奥塔的观点有天壤之别。阿甘本并没有确立任何大他者的权利。相反,他谴责将例外状态一般化,并诉诸于一种弥赛亚式的等待,希望从灾难的深渊中获得救赎。然而,他的分析也是对我所谓的“伦理转向”的概括。例外状态就是一种抹除了警卫和受害者之间差别的状态,也是抹除了纳粹国家的极端罪行和我们民主社会下日常生活之间差异的状态。阿甘本写到,比毒气室更恐怖的,亦即集中营中真正的恐怖发生在什么事情也没有发生的时候,党卫军(SS)与负责处置犹太人尸体的犹太人小队(Sonderkommandos)进行了一场足球赛【4】。然而,我们每次在电视机前观看一场足球赛的时候,这个场景就会重演。所有的差异在全球情境的法则中消失了。因此,这个情境似乎是本体上命运的完成,它完全清除了异议的可能性,也清除了未来救赎的希望,从而不再等待一场没有多大可能的本体上革命的降临。

在政治和权利中差异逐渐消失在伦理的模糊性之中的趋势,也是对当下某种艺术和美学反思的界定。在与政治中将和谐和无限正义结合起来的方式相同,艺术和美学反思倾向于在期望加入社会关系的艺术与坚持不懈地见证灾难的艺术之间来重新分配它们自身的位置。

克里斯·伯顿的《另一种越战纪念》

艺术试图去见证一个几十年来由于压迫而导致的世界上的矛盾的创造性的局面,如今有一个共同的伦理归属。例如,我们比较一下有三十年差距,并探索同一个观念的艺术作品。上世纪七十年代,在越战之前,克里斯·伯顿(Chris Burden)创造了一个名为《另一种纪念》(Autre mémorial)的作品,将死去的人放在一边,成千上万的越南受难者没有姓名,没有纪念碑。而在他的纪念碑的黄铜牌子上,伯顿刻上了一些随机从电话簿中挑选出来的听起来像是越南人名的名字,来给那些无名无姓的受难者命名。2002年,克里斯蒂安·博尔坦斯基展出了一个名为《电话用户》的装置。正如前文所说,那是由两个巨大的书架组成的装置,上面放满了来自于世界各地的电话薄,那里还放置了两张长桌,参观者可以坐下来随兴翻阅这些电话薄。今天,这个装置仍然基于和昨天的反纪念碑的作品一样的形式观念。它也关心的是那些籍籍无名的人,但采用了完全不同材料实现方式,拥有了不同的政治意义。这并不是树立一个新纪念碑来反对另一个纪念碑,相反,向我们展出的是一个可以看成对公共空间模仿的空间。然而,昨天的目的是给那些被国家权力剥夺了生命的人以名字,这同时是给予名字,也是给予生命。而今天,正如艺术家所说,匿名的大众仅仅就是“人类物种”,我们注定与他们一起生活在一个巨大的共同体之中。因此,博尔坦斯基的装置,是一个囊括了展览精神的好方式,它旨在成为已具有共同历史的世纪的百科全书:一个统一记忆的景观,对立于昨日有所区分的装置。与许多当代装置一样,博尔坦斯基的装置所使用的程序,在三十年以前,它属于批判艺术的范围:它系统地将世界上各种对象,各种图像引入到艺术的殿堂之中。但这种杂混在一起的意义已经发生剧烈的改变。早前,让各种异质性元素的彼此遭遇,是为了概括出这个世界由于剥削导致的矛盾,并在一个冲突的世界中质疑艺术的地位和体制。今天,人们认为,同样的聚集是一种艺术上的实际操作,这种艺术的责任在于去记录和见证这个共同的世界。于是,聚集就是带有和谐一致范畴印记的艺术态度的立场:为共同世界恢复业已失却的意义,或者修补社会关系中的裂缝。

《狂人皮埃罗》中皮埃罗正在读艾利·佛尔的著作《艺术史》

如在关系艺术的程式中,这个目的或许可以直接表达出来,关系艺术的根本目的就是创造一个共同体的情境,来培育和发展社会关系的新形式。更为明显的是,通过这种方式,即使当同一个艺术家使用它时,这种艺术程式也在意义上发生了改变,例如让-吕克·戈达尔对拼贴的使用,将各种异质性元素结合在一起的技艺,似乎不断地在它的整个电影导演的职业生涯中反复出现。不过在六十年代的时候,他拼贴的是对立派别的冲突,即“高级文化”的世界和商业的世界之间的冲突:在影片《轻蔑》(Le Mépris)中出现的弗里茨·朗格对拍摄《奥德赛》的思考和中制片人的野蛮的犬儒主义,在他的电影《狂人皮埃罗》(Pierrot le fou)中出现了艾利·佛尔(Élie Faure)的《艺术史》(L’Histoirede l’art)与老佛爷施康娜(Scandale)紧身内衣广告的拼贴,在《随心所欲》(Vivresa vie)中,出现了妓女娜娜的精心算计与德莱叶(Dreyer)饰演的《圣女贞德》(Jeanne d’Arc)中的眼泪的拼贴。而在他80年代的作品中,戈达尔仍然十分明显地忠实于将各种异质性的元素拼贴起来的原则。但拼贴的形式发生了改变:影像在瞬间冲突中走向了熔合。影像的熔合同时证明了这是一个影像及其共同体构建力量的自主化世界的现实。从《受难记》(Passion)到《爱之颂》(Éloge del’amour),或者从《德意志90》(Allemagneannée 90 Neuf Zéro)到《电影史》(Histoire(s) du cinéma),电影镜头与虚构的博物馆的绘画,死亡集中营的影像,反对具有明确意义的文学文本有许多意想不到的相遇,它们一并构成了同一个影像的王国,它们共同致力于一个任务:让人性“在世界上有个位置”。

德莱叶主演的圣女贞德的眼泪

因此,一方面存在着有争议的艺术装置,它们倾向于成为一种社会的中介,成为加入到一个非描述性的共同体之中明证或象征,这些共同体就是对社会关系或共同世界的恢复。然而,另一方面,昨日富有争议的暴力,倾向于使用一种新的形象。它彻底地变成了不可再现之物,无止境的邪恶以及灾难的明证。

不可再现之物,就是美学反思中的伦理转向的核心范畴,它也是导致了权利和事实无法区分的范畴,有如恐怖在政治维度所占据的地位一样,它在美学思考中也有着重要地位。不可再现之物的观念,实际上有两个明显的观念:不可能性和禁绝。在艺术手段上,宣称一个既定主题是不可再现的,事实上说的是几个事情。它可以意味着一种特殊的艺术手段,或如此这般的艺术,根本不足以再现出特殊主题的独特性。正是在这个意义上,柏克宣布弥尔顿在《失乐园》(Le Paradise perdu)中对堕落天使路西法(Lucifer)描述在绘画上是不可再现的。其理由是,在词语的多义性基础上崇高,并不是真的让我们看到了他们想向我们展示的东西。然而,当词语在形象上的对应物以视觉的方式展现时,正如画家们笔下的《圣安东尼的诱惑》(Les Tentations de saint Antoine)的画中那样,路西法成为了别致而怪诞的形象。莱辛的《拉孔奥》(Laocoon)表达了同样的论点:莱辛认为维吉尔在《埃涅阿斯记》中的拉孔奥的受难,在雕塑上是不可再现的,因为视觉实在论会剥除艺术的理想,因为它剥除了其角色的尊严。真实维度上的极端受难,在原则上,是被排斥在可见艺术之外的。

达利的《圣安东尼的诱惑》

博斯的《圣安东尼的诱惑》

很明显,这并不是在不可再现的名义下,对美国电视系列剧《大屠杀》(Holocaust,1978)的攻击,这部电视剧通过两个家庭的故事来展现大屠杀遭到了许多非议。问题并不是说,“淋浴房”(salle de douche)带来了笑声,而是说,根本不可能通过虚构的人物模仿集中营里的警卫和受害者的方式,来拍一部灭绝犹太人的电影。宣布其不可能,事实上也掩藏了一个禁令。不过,这个禁令也是两个东西合并:即禁止谈事件和禁止谈艺术。一方面,人们认为,集中营中的行为和受难的本质禁止用任何审美上的快感来描绘它。另一方面,有人认为,这种史无前例的灭绝事件需要一种新艺术,一种不可展现之物的艺术。那么,这种艺术的任务与反-再现的艺术要求紧密联系在一起,而这个要求也成为了现代艺术的要求【5】。从马列维奇的《黑色方块》(Carré noir,1915)中提取的直线,标志着形象造型的死亡,到克劳德·朗兹曼的电影《浩劫》(Shoah,1985)面对的就是灭绝的不可再现性的主题。

朗兹曼的《浩劫》剧照

然而,要问的是,在何种意义下,这种电影属于不可再现的艺术?向所有其他电影一样,它刻画了角色和情境。也向其他所有电影一样,它直接向我们设定了一个诗性的场景,河流蜿蜒地在大地上流淌,一叶扁舟敲响了乡愁的旋律。导演自己用一个煽情的陈述引入了这个田园诗歌式的插曲,宣布了这部电影是虚构的:“故事从我们时代波兰的纳雷夫河北岸开始”。所以,公认的灭绝的不可再现性并不意味着虚构不可能用来面对这个极端邪恶的真相。这与莱辛的《拉孔奥》所表达的论点完全不同,莱辛的论点基于真实展现和艺术再现之间的差距。相反,由于一切都是可以再现的,那么没有任何东西可以将虚构的再现与真实的展现区分开来,于是随之出现了展现大屠杀的问题。这个问题并不是去了解我们是否可以或必须再现,而是要了解什么人要去再现,用什么样的再现方式才能达到这个目的。如今,对于朗兹曼而言,大屠杀的本质特征在于其组织上的完美的合理性与对这个程序进行解释的理由的不足之间的裂缝。在执行上,大屠杀是完全理性的,甚至它计划了抹除自己的痕迹。但这种合理性本身,并不依赖于因果之间的充足的理性关联。那么让对大屠杀的虚构化的思考变得不充分的正是两种合理性之间的裂缝。这种虚构让我们看到,普通人是如何变成怪兽的,令人敬仰的公民是如何变成人渣的。因此,它遵循了一个经典的再现逻辑,按照这个逻辑,进入彼此冲突的角色,要考察他们的人格,他们追寻的目的,以及在对应的情境中他们发生转变的方式。是的,这种逻辑注定既失去了这种合理性的特别之处,也失去了缺乏理由的特别之处。相反,还有另一种虚构类型,证明它可以完美地适用于朗兹曼想讲述的“故事”:即小说-研究(fiction-enquête),其原型就是《公民凯恩》(Citizen Kane):这种叙事形式解决了面对一堆讳莫如深的事件或角色的问题,并试图抓住那个秘密,但其风险是会遇到理由十分空洞,秘密十分乏味的问题。在《公民凯恩》的例子中,就是落在屋顶的玻璃上的雪,和孩子雪橇上的名字。在《浩劫》的例子中,这是一个超越了所有可以合理重构的理由的事件。

马列维奇的《黑色方块》

所以,电影《浩劫》与电视剧《大屠杀》在这个方向上并不是对立的,即不可再现的艺术就是一种再现艺术。与经典再现秩序的决裂并不变成不可再现艺术的降临。相反,相对于禁止对拉孔奥受难的再现,以及禁止再现弥尔顿的路西法的崇高一面,《浩劫》和《大屠杀》得到了更自由释放。这些再现的准则界定了不可再现之物。他们禁止了某些景观的再现,需要某种特殊类型和形式,来赋予每一个特别的主题,并需要角色的动作,是从心理学和情境的环境中演绎出来的,要与心理学冬季和因果关系有所对应。这些规则都没有应用到《浩劫》所属的艺术类型上。它并不是与经典的再现逻辑对立的不可再现的艺术。相反,它抹除了严格限定在可再现的主题,与再现这些主题的方式之间的边界。反-再现艺术并不是不再去再现的艺术。相反,它是这样一种艺术,它可再现的主题和再现方式不再受到局限。这就是为什么灭绝犹太人是可以再现的,而不用从一个角色和一个情景中来演绎,也不用展现毒气室和灭绝的场景,展现警卫和受害者。这就是为什么艺术可以展现大屠杀的例外性,而不用任何灭绝的场景,而这种艺术与纯粹由线条和方块构成的艺术类型,以及简单重新展现了来自于商品世界和日常生活中的对象和影像的装置艺术是同时代的艺术。

因此,为了实现一种不可再现的艺术,并不需要将这种不可再现之物从艺术本身之外的国度中断绝开来。必须让禁令与不可能和谐一致,这二者设定了两种强制性的理论姿态。首先,必须在艺术中引入宗教禁令,它将对再现犹太人上帝的禁令转化为再现屠戮犹太人的不可能性。其次,内在于再现秩序的废墟之中的再现的残余物必须被转化为其对立面:再现的残缺或不可能性。这决定了可以用这样的方式来建构艺术现代性的概念,它将禁令囿于不可能性之中,将作为整体的现代艺术变成一种在构成上就致力于证明不可再现之物的艺术。

对于这种操作来说,一个特殊概念已经得到了广泛使用:即“崇高”。我们已经看到,利奥塔是如何为了这个目的重构崇高的。我们也已经看到,重构崇高的前提。利奥塔不仅颠倒了反-再现决裂的意义,也颠倒了康德崇高的意义。将现代艺术置于崇高概念之下,需要将可再现之物的界限和再现手段都彻底颠倒过来:即颠倒为感性材料和思想之间的根本歧异的经验。这首先假定了艺术操作的演艺与不可能的需要的编排是一样的。但这种编排的意义被颠倒了。在康德那里,想象的感性能力体验到了它与思考一致的边界。它的失败标志着它自己本质上的局限,并开启了理性的“无界限”。因此,这也标志着从美学领域向道德领域的过渡。利奥塔是在艺术之外用艺术的法则实现了这个过渡。但他这样做的代价是让其首尾倒置。它不再是一种不能遵从理性要求的感性能力。相反,它是一个天生失败的精神,它的使命是去触及物质材料,把握可感物的独特性这个不可能的任务。但可感物的独特性实际上被还原为我们不明确的重复经验和同样的亏欠。结果,艺术先锋派的任务就在于重复其刻画出对异质多样性的震惊的行为,最初,这种异质多样性只是感性上的多样性,但最后这种异质多样性被等同于弗洛伊德意义上的“大事物”或摩西式的律法。崇高的“伦理”转向仅仅意味着:将美学上的自律与康德的道德自律一起转化为同一个异质性的法则,转化为一个律法,这个律法的专横的要求被同化为激进的能力。这样,艺术的姿态在于不明晰地证明精神上相对于律法的无限亏欠,这种律法既是摩西式的上帝的秩序,也是无意识的事实上规律。在物质上进行抵抗的事实,变成了屈从于大他者的律法,但在这个方面,大他者的法则,仅仅是我们屈从于我们过早降生这个前提。

将美学颠覆为伦理,很明显,不能从艺术变成后现代的艺术角度来理解。现代和后现代之间的简单化的对立,妨碍了我们对现代及其问题的理解。实际上,它忘却了现代主义本身就是两种对立的审美政治之间的矛盾,这两种政治是对立的,但也基于同一个核心,这个核心将艺术自律与对未来共同体的期望联系起来,因此,也将这种自律与对它自身的消除的许诺联系起来。先锋派一词决定了两个扭结在一起的彼此对立的形式,它将艺术自律与艺术所蕴含的解放承诺联系起来,有时这二者会难分彼此,而在另一些时候,在某些层面上,它们又十分清晰地彼此对立。一方面,先锋艺术运动旨在转变艺术的形式,并让艺术等同于创造一个新世界的形式,在这个世界中,艺术不再作为一个独立的实在而存在。另一方面,先锋派保障了艺术自律的领域,让其摆脱向权力实施和政治斗争想妥协的艺术形式,或与资本主义世界的生活美学化相妥协的形式。当先锋艺术运动是一种未来主义,或一种建构主义的梦想在形成新的感性世界中,让作品走向艺术的自我冥灭,它也是一场斗争,他将艺术的自律从所有权力和商品美学化的形式中解放出来。这并不是完全为了保留纯粹艺术的快乐,而保留艺术,相反,艺术是为了刻画出在美学的承诺与世界上压迫的现实之间这个无法解决的矛盾。

一种这样的政治已经在苏联的梦想中死绝了,尽管它曾经在苏联新城市中以十分谦和的当代建筑乌托邦的形式存活过,那些城市设计者们在新城市设计的基础上重新创造出共同体,或者,那些关系艺术家在异样的郊区风景中使用了物、图像和不寻常的描绘。这些东西可以称为美学的伦理转向的“柔性”版本。所有的后现代革命都没有抛弃这个版本。后现代的嘉年华基本上只是一个烟幕,它掩盖了现代主义向“伦理”第二次转向,它不再是一个柔性的和社会化的解放美学的承诺,而是一个纯粹的颠倒。这个颠倒不再将艺术的特殊性与未来的解放联系起来,相反,而是与一个自古以来,永不终结的灾难联系起来。

对这一点的最好的证明,就是那种普遍适用的话语,艺术服务于那些不可再现之物,要么它要去见证昨日的大屠杀,那个当下永不终结的灾难,要么去见证文明自古以来的创伤。利奥塔的崇高美学就是这种颠倒的最鲜明的表达形式。在阿多诺的传统中,他号召先锋艺术去不明确地追溯将艺术作品同文化传播不纯洁的杂合区分开来的线索。然而,这个目的不再预示着解放。相反,它不清晰地证明了自古以来的异化,它将所有解放的承诺都变成了谎言,这种解放只有在无限罪恶的形式中才能得到实现,艺术的回答是,“抵抗”不过是无穷无尽的哀悼。

这样,两种先锋艺术形象之间的历史性张力,逐渐消弭成为共同体之中的伦理配对,艺术旨在恢复社会纽带,以及艺术在于去见证在这个纽带起源处的那个无法弥补的灾难。这个转变正好重生了另一个转变,根据这个转变,政治上的权利与事实的张力关系也消弭也和谐一致与消灭无限邪恶的无限正义的配对之中。这就是要指出,当代伦理话语仅仅是新统治形式的走向巅峰的时刻。但这会遗漏掉一个关键点:如果柔性的和谐及其艺术上的类似物,是昨日美学和政治激进性适用于当时条件的方式,那么硬性的无限邪恶的伦理及其艺术就是对一个无法弥补的灾难无穷无尽的悼念,反过来,它正好颠覆了其激进性。导致这种颠覆的就是一种时间概念,这是伦理激进从现代主义激进中承袭而来的时间概念,一个由关键性时间一分为二的事件概念。长期以来,这个关键性事件就是即将来临的革命。但在伦理转向之后,这个方向正好发生了反转:历史是按照激进事件留在时间上的切口来划分的,这个事件不在我们前面,而是在我们后面。如果在发现集中营之后四五十年里,纳粹大屠杀处在哲学、美学和政治思考的中心,理由不仅仅是第一代幸存者保持沉默。在1989年前后,这场革命最后的遗迹逐渐崩溃,直到那时,事件都始终将政治和美学的激进性与历史时间的切口关联起来。然而,这个切口需要用大屠杀来取代其激进性,其代价是颠覆了其意义,将它转化为一个长久存在的灾难,只有神才能将我们从灾难中拯救。

我的意思并不是说,今天的政治和艺术都完全听从于这个观点。很容易找到某些政治行动和艺术介入的形式,与这种主流潮流背道而驰,甚至抱有敌意。而这正是我所理解的观点:伦理转型并不是历史必然性,原因很简单,根本没有这一回事。然而,这个转向的力量在于它有能力颠倒昨天旨在带来激进政治和美学变革的思想和态度的形式。伦理转向并不单纯是在和谐一致的秩序中缓和政治和艺术之间不同类型的歧异。它似乎是将这种歧异形式绝对化的终极形式。阿多诺的现代主义的苛刻,希望保持艺术的解放潜能的纯洁,毋让其受到与商业文化和生活美学化相妥协的各种形式玷污,而现在沦为将艺术变成了是对不可再现的灾难的伦理上的见证。阿伦特的政治纯粹论,坚决将政治自由与社会必然性分割开来,现在沦为了让和谐一致的秩序的必然性得到合法化的形式。康德的道德律令的自律性,现在沦为在伦理上遵从于大他者的法则。人权沦为复仇者的特权。将世界一分为二的传奇沦为了反恐战争。但在这一颠倒中的核心要素,毫无疑问,就是一种时间神学,将现代性的观念视为注定要承担某种内在必然性的时间,曾经的光辉,如今沦为灾异。这就是由奠基性事件或即将来临的事件一分为二的时间概念。与今天的伦理架构决裂,并让政治和艺术的创造回到它们的差异那里,拒绝保持它们纯粹性的幻想,将其回溯到它们仍然不明朗、不稳定,富有争议的状态上。这不可避免地需要将它们与时间神学分离开来,与所有史前创伤或即将来临的救赎的思想分离开来。【6】

——————————————————————————

【注释】

【1】参看希区柯克的《伸冤记》(Le Faux Coupable,1957)和弗里茨·朗格的《怒火》(Furie, 1936)和《你只能活一次》(J’ai ledroit de vivre,1937)。

【2】希区柯克的《爱德华医生》(La Maison du docteur Edwards,1945)和朗格的《门后的秘密》(Le Secret derrière la porte,1948)

【3】Jean-françois Lyotard, “The Others’s Right”, Stephen shute & Susan Hurley eds. On Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures, New York, Basic Books, 1993, p. 136-147.

【4】Giorgio Agamben, Ce quirest d’Auschwitz, Rivages, 1999,p.30.

【5】Gérard Wajcman, L’Objetdu siècle, Verdier,1998.

【6】这篇文章是2004年,朗西埃在西班牙的巴塞罗那举行的联邦储备银行(la Caixa)赞助的学术论坛上提交的论文,会议的主题是“当代思想的地理学”。