唐代的行书碑刻

来源:《中华艺术鉴赏》2015年 作者:邢鹏展

唐代是中国封建历史中最为辉煌的一段灿烂文明,今天的中国人在海外常称“唐人”,这些都源于中国人内心深处的“盛唐情结”。唐代是一个开放包容的伟大时代,唐代文化融贯华夷,兼收并蓄,达到了高度的繁荣程度。唐代的书法是这个文化百花园中璀璨的明珠。前有欧阳询、虞世南、褚遂良、陆柬之、李阳冰、徐浩等,后有张旭、颜真卿、怀素、李邕、柳公权等,真行草多种书体互相串联生发,均达到了前所未有的高度,创造出了可以载入史册的里程碑式的经典作品。关于这些,前人之述备矣,关于他们的研究文章,可谓汗牛充栋。

笔者在研读书帖的过程中注意到唐代的行书碑刻实为开一代新风的艺术创造,就“行书入碑”现象本身以及众多名手的行书碑刻作品而言,它们在中国书法史上都是不可忽略的,并且应当引起足够的重视。本文拟就唐代的行书碑刻展开讨论。本文接下所谈的“行书”是指广义的行书,即包括行书、行楷、行草等。“碑刻”的本义是指人们树立的带有镌刻文字的竖长型石刻,有固定形制,具有纪念、象征意义。在本文中谈到的“碑刻”,则是指带有镌刻文字的刻石,包括地面以上的立碑和埋葬地下的墓志。由此,本文讨论的唐代行书碑刻是指在唐代刻制的带有行书的刻石。

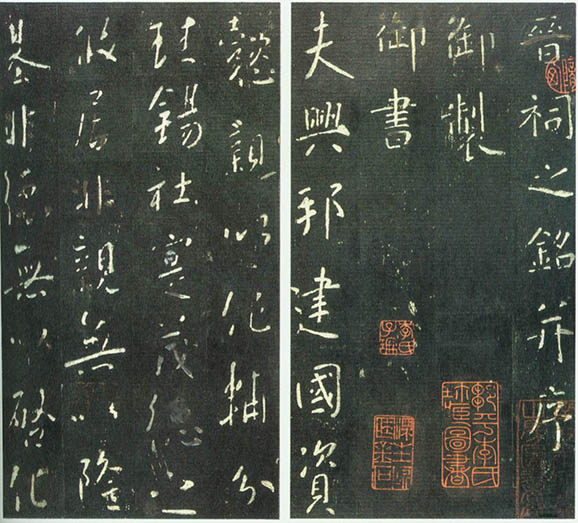

“行书入碑”的提法是近些年才有的,它源于这些年的碑学热潮(笔者对于所谓的“碑学”、“帖学”基本持否定态度,本文讨论的内容亦不属于“碑学”范畴),但“行书入碑”的最早实践者应当为唐太宗李世民。根据史料记载,李世民一生酷爱文艺,早在任秦王时,就与文学侍从交往密切,在他担任皇帝之后,于政事之暇,常常挥洒翰墨,揣摩书法。他尤其喜欢王羲之的行书,据传他派人千方百计搜求王羲之墨迹,终得《兰亭序》,爱不释手,将之置于座榻,朝夕赏玩。在《晋书》中并亲自为王羲之作传,其对王羲之的推崇,由此可见。欧阳询、虞世南、褚遂良等大书法家常与太宗皇帝讨论书法,由此足见李世民对书法的钟爱。贞观二十年(646年),李世民亲书《晋祠铭》【图一】,这是今天我们能够看到的中国书法史上的第一块行书碑刻。《晋祠铭》书法遒丽劲健,婉转流美,从中可以窥到李世民对于王羲之行书的学习钻研之深。但笔者认为李世民用行书写碑这件事情本身的意义远远大于《晋祠铭》的艺术价值。在古代封建社会中,皇帝作为九五之尊,他的一举一动备受瞩目,他的情趣爱好也往往会上行下效,容易在社会上引领风气潮流。王羲之在唐代备受尊崇,甚至推为书圣,这其中当然与王羲之本身有关,但也绝不能排除李世民对王羲之的喜爱与宣扬。“城中好高髻,四方高一尺”,李世民的推手作用不容小觑。在笔者看来,李世民行书书碑的率先垂范的示范性意义更带大一些,之后的唐高宗李治和武则天均有行书碑刻传世,不能不说是李世民的影响。

与李世民写《晋祠铭》意义同样重大的事情发生在贞观二十二年(648年)。这年弘福寺沙弥怀仁开始集王羲之行书,到咸亨三年(672年)完成《集右军圣教序》。【图二】由于此碑为集王右军字,因此与李世民的《晋祠铭》书风一脉相承,且艺术价值胜于《晋祠铭》。一些学者以为既然《集右军圣教序》全从右军帖中所出,便不能认为是唐代作品。笔者对此深不以为然,理由如下:一、此碑产生的时代背景在唐代,虽然不是唐人创作,但也着实是唐人制作;二、此碑上的行书虽然脱胎于王羲之,但经过怀仁和尚的遴选、加工,重新编排,渗入了许多集字者的影响,恰如明清人集句唐诗一样,虽然出于唐人诗篇,但绝不能定义为唐人所作。《集右军圣教序》产生后,对当时的书风产生了很大的影响。各种集王羲之的行书碑刻如雨后春笋一般,今天我们知道的依然有十几种之多,当时的集字热潮可见一斑。不仅如此,在《集右军圣教序》的影响之下,诞生了多位佛门书僧,多擅“二王”行书。

真正将行书与碑刻形制完全融合,并达到高峰的是李邕。李邕的书法从较早的《李思训碑》中可以看出,有着明显学习《集右军圣教序》的痕迹,但李邕在书法方面并非一味因袭,而是极具创新精神,将右军行书与碑版形制特点完全融合,其书体势险峻而安稳,行笔斩截而流美,将行书入碑推到了一个崭新的高度。如果将李世民作为行书入碑筚路蓝缕的开创者,则怀仁起到了推波助澜的作用,李邕则可谓之集大成者!在李邕之外,张从申、苏灵芝等人也为行书入碑做出了一定的贡献。

(一)李世民率先典范及其宗族行书碑刻

李世民平生学习书法主要取法王羲之,他留下的主要作品有三件,分别是《晋祠铭》、《温泉铭》、《屏风帖》。

《晋祠铭》为李世民于贞观二十年撰并书,其内容是歌颂宗周政和唐叔虞建国策略,宣扬李唐王朝的文治武功。此碑为现在已知的第一块行书碑刻,因此它在书法史上具有重要意义。此碑书法祖述“二王”,行笔流畅婉转,飘逸潇洒,体势劲健飞动,雄奇跌宕。仔细观察碑中字体,许多字与传世的“二王”法帖绝相似,可见李世民对王羲之一脉的行书颇为用心,可证史书所载不谬。米芾曾自叙学书经历,讲早年学习李世民行书。将此碑与米芾早年的《方圆庵记》对比,可见米芾所言不虚,在用笔的方厚与结体的跳宕上,两者实有关联。《晋祠铭》作为第一块行书碑刻,开启了行书入碑的先河,在此之前,入碑字体均为正书字体,由于李世民对行书的偏爱和提倡,使得行书也进入了碑刻之中,这是一次非常可贵的尝试!李世民在此碑的书写上,仍然与在纸、绢上相仿,并没有认识到碑刻形制与书体之间的矛盾,即行书的书写随意性与碑刻形制的庄严性的矛盾,这种不足是草创时期不可避免的,而之后的李邕恰恰解决了这个问题,从而推动行书入碑走向成熟。

《温泉铭》是李世民在写《晋祠铭》之后的第二年,即贞观二十一年所书,此“温泉”即骊山温泉。原石已佚,幸有唐代拓片藏于敦煌藏经洞,后被盗出国,现藏于巴黎国立图书馆。此碑晚于《晋祠铭》仅一年,但二者书风颇有不同。《晋祠铭》更像是中规中矩地学习王羲之行书,其个人的风格不甚明显,而《温泉铭》风貌则有更为鲜明的个人特点,用笔跳掷腾挪、风樯阵马,结体更加恣肆,欹侧明显,米芾晚期成熟的行书与《温泉铭》真是极为相似。

李治是唐太宗李世民第九子,贞观二十三年即位,庙号高宗。他在书法上受父亲影响甚深,亦擅长行书,用笔娴熟婉转,洒脱不羁。其主要作品有《万年宫铭》、《大唐纪功颂》、《李勣碑》。

《万年宫铭》为永徽二年所刻,碑在山西。“万年宫”即隋之仁寿宫改名。此碑因过度摹搨,现石面异常模糊,不能分辨,故而不得详述。

《大唐纪功颂》刻于显庆年间(656—660年),唐高宗李治亲临许郑讲武,路过当年其父李世民擒获窦建德的旧址,感慨其事,于是撰文并书以颂先人不朽功业,即是此碑。此碑书法明显类似李世民的《晋祠铭》,笔画肥瘦相间,结体稳妥而略带欹侧,笔画牵丝映带流美简便。明显受到其父书法影响,然与其父相比,似乎笔力有所不逮,为家法所囿,无甚新意。

《李勣碑》是昭陵陪葬碑之一,刻于仪凤二年(677年),李勣为唐代开国功臣,曾随太宗皇帝戎马征战。高宗皇帝亲自为其御制碑文,是对他的卓越功勋的表彰。《李勣碑》书法遒美流利,线条劲健,胜于《大唐纪功颂》,为李治书碑佳作。

武则天是高宗李治的皇后,在高宗驾崩之后逐步即位称帝,改国号为“周”,是中国历史上的第一位女皇。她先后侍奉太宗、高宗两位皇帝,由于这两位皇帝都雅好翰墨,武则天自然也是耳濡目染。她的传世作品有《升仙太子碑》。

《升仙太子碑》立于圣历二年(699年),碑在河南偃师王子晋祠。此碑是为武氏面首张昌宗所立,碑文为行草书,额有“升仙太子之碑”六字飞白书。碑文草书字字独立,不相联属,颇类于智永《真草千文》的写法,评者谓其书仅次于孙过庭,笔者不以为然,孙过庭《书谱》宛转流美,变化多端,如天花乱坠,武氏此碑与之相较,相去不可以道里计。但放在整个书法史中,此倒是第一块行草书碑刻,且是第一块由女人所书的碑刻。

从李世民、李治、武则天三位皇帝的行书入碑的实践,笔者得到以下两点认识:一、李世民是第一位行书入碑的实践者,李治、武则天紧随其后,亦乐于此道,三位皇帝的率先垂范对当时的书坛有着极大的影响,开创了行书入碑的格局,尤其是传播了王羲之的书法,在初唐时期,王羲之的影响可谓如日中天;二、三位皇帝的行书入碑都是将王羲之的书法搬到碑刻上面去,也就是说,行书入碑一开始就是将碑刻形制于王羲之行书结缘,与其说是“行书入碑”不如说是“王书入碑”,到后面我们也会看到,书法史一直沿着这条路走下去并结出硕果。

(二)集王字系列行书碑刻

《集右军圣教序》是弘福寺和尚怀仁集王羲之字而成的一块行书碑刻。自贞观二十二年(649年)到咸亨三年(672年),前后历时二十四年之久,足见其过程之艰辛。此碑在书法史上的影响力超过了文章前面所述的所有碑刻,自此碑问世以后,社会上形成了集王字的热潮,出现过“集王字十八家”的景象。唐代之后的书法家大多临习过《集右军圣教序》,如赵孟頫、王铎等都有完整的临本流传至今,足见此碑的影响力之大。笔者亦十分喜爱此碑,曾将此碑拓片逐字剪切,仔细分类研究。怀仁所集王羲之字单字字形在六百到七百之间,其中有些字形王羲之书写次数较多,如“之”、“乎”、“也”等古文常用虚词,字形也相对丰富一些,怀仁在排版的时候适当轮换使用,相对丰富一些。而另外一些生僻字,王羲之可能仅仅写过一次,那么怀仁就只能硬着头皮将一个字形多次使用,更有一些生僻字,王羲之根本没有写过,怀仁就通过凑的方式进行拼接,有些字形部件之间明显缺乏关联,十分生硬,便属于此类情况。怀仁所集的字形基本上都是选用挺拔、高挑、饱满的字形,对于一些不太理想的字形则弃之不用,这使得《集右军圣教序》与王羲之的拓本墨迹之间产生了一定的面貌产别。另外,由于此碑是集字而成,因此字与字之间的上下联系不太紧密,行与行之间则基本没有关联,形成了字距小而行距偏大的章法,这个章法特点在董其昌那里得到了强化,到了启功先生的作品中几乎达到极致。

《集右军圣教序》一出,社会上形成了集王字的风潮,有“十八家”之说,现择取重要作品叙述如下:

《兴福寺半截碑》亦名《吴文碑》,唐代僧大雅集王字而成,开元九年(721年)立于长安,现此碑仅存下半截。此碑字形瘦硬挺拔,行笔流畅,尤得王羲之筋骨,其艺术价值仅次于《集右军圣教序》。

《集王金刚经》由唐玄度篆额,唐玄度模集,邵建刻。原石已佚,有拓片传世。由于《金刚经》为梵文著作,内容十分冗杂,屡屡重复,因此《集王金刚经》中字形重复严重,影响了它的艺术效果。

此外,朱关田先生整理出了有唐一代集王书碑刻者,著录有:

《舍利塔碑》,仪凤四年(679年)三月,越王贞撰,李君惠集。

《建福寺三门记》,开元五年(717年)正月,卢藏用撰,吴光璧集。

《怀素律师碑》,开元六年(719年)二月,崔融撰,僧行敦集。

《嵩岳寺碑》,开元二十七年(739年),李邕撰,胡英集。

《梁思楚碑》,上元元年(760年),郭翥撰,卫秀集。

《永仙观碑》,大历六年(771年)三月,萧森撰并集。

《周孝侯碑》,元和六年(811年)十一月十五日,陆机撰,黄□集。

《李藏勇碑》,大和四年(830年),王源中撰,唐玄序集。

由以上叙述可知,在佛门之中是有集王字成碑传统并一度为热潮的,那么,自然也有一些热衷书法的和尚喜欢亲力亲为,亲自以行书书碑。据今所知,有:

《隆阐法师碑》为天宝二年(743年)十二月立,实际寺主持怀恽书,风格近于《集右军圣教序》,笔画秀美,结体端庄紧致。属于较为典型的唐代行书。

《灵运禅师塔铭》刻于天宝九年(750年)四月,崔琪撰文,圣善寺僧勤行书。

《景贤大师身塔记》刻于开元二十五年(737年)八月,羊愉撰文,会善寺僧温古书。

(三)李邕行书碑刻

在行书入碑的进程中,李邕的出现可谓是一个里程碑。在此之前,“行书入碑”都一直在被人不断尝试,李邕真正将行书入碑推向了高峰。他的书法取法“二王”,从《李思训碑》中可以明显看出,其字形与《集右军圣教序》极为相像。但李邕是一位不固步自封的书法家,他独辟蹊径,将王字与碑版实现了亲密的融合,形成了独特的艺术风格。具体来说,首先是界格的使用,李世民以及李治都没有明显的界格,依着自然的书写来驾驭章法,与在纸上书写无异。李邕则使用了界格,似得字字独立,成为行楷书。界格的使用使得行书变得工整了,没有了在纸上随意书写的放纵与随意,这样变工整严谨的行书与碑版形制本身不再冲突。其次,李邕的行书风格变流美为严谨,变秀美为雄强。李邕的字笔画粗壮有力,牵丝减少,结体紧密,具有右上倾斜的险峻体势,形成了挺拔、健壮、险峻的艺术风格,这种艺术风格与碑版形制也是天然亲近。由此,李邕完全消融了行书与碑版在形式上的矛盾,开创出了崭新的艺术风格。李邕的书法现存作品主要有:《李思训碑》、《岳麓寺碑》【图三】、《法华寺碑》、《端州石室记》。

《李思训碑》为李思训所立,李邕撰文并书丹。此碑书法为李邕早期风格,学习《集右军圣教序》一路集字碑刻的痕迹还很明显,熟悉《集右军圣教序》的人一看便知。此碑书法细劲有力,下笔果敢无丝毫滞涩,结体有右上倾斜的险势,字字独立,挺拔特出。李邕自己的风格已经略略显露出来。

《岳麓寺碑》亦称《麓山寺碑》,李邕撰文并书,立于开元十八年(730年)。此碑为李邕平生代表作,笔画雄健粗壮,气势沉雄,刚柔相济,结体茂密,有险势。实为右军以外又开生面。这通碑为标准的行楷书,严谨、雄壮、险峻的艺术风格与碑版完美结合,是行书入碑的典范之作,彻底扫除了之前学王所形成的纤细、萎靡的书风,为中国书法注入了新的活力!

《法华寺碑》为李邕于开元二十三年(735年)书,原石已佚,今传世仅有何绍基藏一剪裱孤本。细观此本,笔画饱满光滑,笔者疑为唐以后翻刻本。故不再赘述。

《端州石室记》是李邕于开元十五年(727年)所书。字体为正楷,不在本文讨论范畴之内。

(四)其他书家行书碑刻

在唐代,除了李邕之外,以行书入碑的还有高正臣、张从申、苏灵芝、萧诚、吴通微、王缙等,他们均在当时产生了一定的影响力,现分述如下。

高正臣,唐代广平(今安徽宿县)人,官至少卿,有《明征君碑》传世。此碑于唐高宗上元三年(676年)立于南京栖霞寺前。碑文书法字字独立,以界格相别,字体结体严密,笔画娟秀,牵丝映带十分轻盈,乍看如赵孟頫所书,而细观此碑,又有虞、褚遗风。

张从申为唐代吴郡(今江苏苏州)人,大约生于开元中叶。他的书法学习王右军,得其风神。他的代表作有《李玄靖碑》,立于大历七年(772年)八月。李阳冰篆额,张从申书丹。此碑行书为行楷书,笔画方厚斩截,极有古拙之趣,与当时娟秀妍美的书风颇为不同。在结体上也是丰富活泼,左右欹侧,真得右军笔意。

苏灵芝在唐代是与颜真卿、李邕并列的书法家,武功(今陕西武功县)人,生卒年不详,大略生活于开元、天宝年间。他的作品有:《易州铁像颂》、《田仁琬德政碑》、《梦真容碑》、《悯忠寺宝塔颂》。《易州铁像颂》用笔肥厚,字字端庄、平正,与李邕斜画紧结的体势不同。《田仁琬德政碑》笔画稍微瘦一些,结体也疏朗不少。《梦真容碑》笔画瘦劲,结体舒朗,收放自如,与李邕略有相似。《悯忠寺宝塔颂》与高正臣相仿,笔画有褚遂良笔致,娟娟可爱。

萧诚与李邕相识,今存作品《玉真公主祥应记碑》,书于天宝二年(743年),蔡玮撰文,玄宗题额。

吴通微书法清劲流便,有《集右军圣教序》遗风。今存《楚金禅师碑》,于贞元二十一年(805年)立于西安。

王缙为大诗人王维之弟,存世作品有《王忠嗣碑》,立于大历十年(775年)。

(五)唐代行书墓志

唐代的行书墓志是目前人们研究较少的,笔者从《新中国出土墓志》、《千唐志斋藏志》等书中辑录了大约近百方行书墓志,并对其中较有代表性的作品进行了梳理分类,析分为六类。

甲、类似褚遂良风格

此类墓志均为行楷书,笔画连带较少,字形端庄,大部分写于开元年间,书于初唐时期以褚遂良为代表的瘦硬书风的延续,其中以《大圣真观杨法师生墓铭并序》(开元十年五月既望)为代表。【图四】另外还有:

《唐竹玄墓志》,景云二年(711年)十月二十日。

《刘思贞墓志》,开元十年(722年)。

《唐傅君墓志》,开元十一年(723年)四月二十七日。

《大唐故忠武将军行左领军卫郎将裴府君墓志并序》,开元十三年(725年)正月二十五日。

《唐故大理寺评事梁郡乔公墓志铭并序》,开元十五年(727年)二月二十九日。

《唐程归墓志》,开元十五年(727年)十一月十一日。

《唐故右骁卫大将军雁门县开国公上柱国左万骑使河东薛君故武昌郡夫人史氏合葬墓志铭》,开元十六年(728年)四月三十日。

《程伯献墓志》,开元二十七年(739年)。

《唐故云麾将军右龙武军将军同正员庐江县开国伯上柱国何公墓志铭》,天宝十三年(754年)十月二十三日。

《唐寿王故第六女赠清源县主墓志铭》,乾元元年(758年)二月十八日。

《唐魏州冠氏县尉卢公夫人崔氏墓记》,大历四年(769年)十一月二十日。

《唐故京兆仇夫人墓志铭》,贞元十五年(799年)十月十五日。

《唐故右龙武军同正将奉天定难功臣宁远将军守左金吾卫大将军员外置同正员试殿中监赐紫金鱼袋上柱国徐府君墓志铭》,贞元十九年(803年)五月二十二日。

《唐故朝请郎行扬州海陵县丞刘府君墓志铭》,元和五年(810年)十二月二十四日。

《唐故陇西郡李夫人墓志铭》,乾符四年(877年)十月十七日。

乙、类似《集右军圣教序》风格

此类行书明显模仿《集右军圣教序》风格,无论是笔画、结体,还是章法,都有明显的模仿痕迹,其中以《唐故康王墓志铭并序》(乾符四年四月十四日刻)最具代表性。【图五】该墓志刻于乾符四年(877年)四月十四日。这方墓志字形高挑,笔画较瘦,粗细变化不明显,字形有着明显的学习《集右军圣教序》的痕迹。此类墓志还有:

《李祥墓志》,永隆二年(681年)。

《唐故镇军大将军行右骁卫大将军上柱国岳阳郡开国公范公墓志铭》,开元二十八年(740年)十一月十九日。

《唐故会王墓志铭》,元和五年(810年)十二月十八日。

《唐孙晏墓志并盖》,元和六年(811年)。

《唐宗进兴妻杨氏墓志并盖》,大中七年(853年)正月五日。

《唐故正议大夫行内侍省宫闱局令员外置同正员上柱国太原郡食邑三百户赐绯鱼袋致仕王公墓志铭》,大中八年(854年)十月十八日。

《唐故军器使银青光禄大夫行内侍省内给事赠内侍上柱国陇西县开国男食邑三百户赐紫金鱼袋李府君墓志铭》,大中十四年(860年)二月廿八日。

《唐故右金吾引驾游击将军守左卫翊府中郎将上柱国萧府君墓铭》,咸通九年(866年)十一月八日。

《唐故左神策军前任南山镇遏都兵马使兼押衙云麾将军行左卫翊壹府左郎将兼监察御史上柱国上党郡开国男食邑三百户包府君墓志铭》,咸通十年(869年)三月二十七日。

《李重吉墓志》,后唐应顺元年(934年)。

丙、类似徐浩、颜真卿风格

此类墓志均为书写在界格之内的工稳行楷书,笔画肥厚,结体圆浑饱满,与徐浩、颜真卿相似,大概属于唐代开元、天宝年间的流行书风。此类墓志以《唐高力士墓志》(宝应二年四月十二日)、《刘升墓志》(745年)为代表。【附图六】另有:

《平阳郡故敬府君墓志铭并序》,开元十五年(727年)十月五日。

《大唐故十学士太子中舍人上柱国河间县开国男赠率更令刘府君墓志》,开元十八年(730年)五月十九日。

《大唐故冠军大将军左羽林军大将军上柱国东莞郡开国公臧府君墓志》,开元十八年(730年)十月二十一日。

《温任墓志》,开元十九年(731年)。

《萧元祚墓志》,开元二十三年(735年)

《盖公夫人崔安乐墓志》,开元二十四年(736年)

《大唐室人太原王氏墓志铭》,开元二十七年(739年)七月十一日。

《唐故正议大夫行内侍上柱国雷府君夫人故乐寿郡君宋氏墓志铭》,天宝四年(745年)。

《陈希望墓志》,天宝八年(749年)。

《大唐故河南元府君墓志铭并序》,天宝十二年(753年)十月十七日。

丁、武周时期

武则天统治时期改国号为周,这个时期的墓志出现了许多新造文字、异体字。此时期的行书墓志也是如此:

《唐崔会墓志》,垂拱三年(687年)二月三日。【附图七】

《武周郭素墓志》,天授三年(692年)二月二十四日。

《大唐故朝议大夫上柱国行隆州西水县宰董府君墓志铭并序》,万岁通天二年(697年)十月二十二日。

《武周张忠墓志》,神功元年(697年)十月二十一日。

戊、行书

此类行书无明显师承取法,其书多缺少法度,笔画亦不精美,在时间上为中晚唐时期,属唐代行书墓志中下水平,大概为庸手所书:

《大唐故锦州刺史赵府君墓志文并序》,开元十二年(724年)二月一日。

《唐故云麾将军左骁卫将军员外置同正员上柱国琅琊县开国公内带弓箭射生供奉王府君墓志》,天宝三年(744年)二月二十日。

《唐苗良琼墓志》,开元七年(748年)十一月二十四日。

《唐荣王故第八女墓志铭》,天宝九年(750年)十月十五日。

《唐故高士哲人河东裴府君墓志铭并序》,天宝十二年(753年)十月六日。

《唐严庭金墓志》,贞元六年(790年)十一月十日。

《唐开府仪同三司试太常卿兼左金吾卫大将军上柱国刘公墓志铭》,建中四年(783)二月二十五日。

《郑君墓志》,贞元十八年(802年)。

《唐故扈从监右银台门进奏使朝议郎守内侍省掖庭局丞上柱国赐绯鱼袋张府君墓志铭》,贞元十九年(803年)七月二十五日。

《唐故元从朝议郎行内侍省内府局令上柱国刘府君夫人骆氏墓志铭》,元和三年(808年)十月十三日。

《唐故左神武军大将都知元从奉天定难功臣宣威将军守左金吾卫大将军陇西郡董府君墓志铭》,元和六年(811年)十月十二日。

《唐故幽州卢龙节度监军宣义郎内侍省掖庭局令员外置同正员上轻车都尉赐紫金鱼袋陇西董府君墓志铭》,元和十一年(816年)三月十八日。

《唐刘忠让墓志》,长庆二年(822年)十一月十六日。

《唐故清河郡崔府君墓志铭并序》,太和八年(834年)十一月十四日。

《杨氏墓志》,开成三年(838年)十月十日。【附图八】

《大唐故东头供奉官银青光禄大夫检校左散骑常侍左千牛卫将军兼御史大夫上柱国韩公墓志铭》,天成四年(929年)十月十五日。

另外还有一类,此类行书是写在没有界格的墓志上的,随意写去,字数稀少,应该是当时草草刻制的,但字迹却有一些别样趣味。

《程逸墓志》,开元十九年(731年)。

《大唐故密云郡录事参君武功苏府君吕夫人墓》,天宝五年(746年)三月三十日。

《大唐杨府君墓志》,大历九年(774年)十月十九日。【附图九】

己、北京出土

此类为北京地区出土的五方墓志,其字迹潦草,时代相差三十年之久,但五方墓志字迹非常统一,如出一人之手。

《唐故怀州河内府折冲天水赵公墓志铭》,大历十二年(777年)十月十九日。

《唐故天水赵府君墓志铭》,大历十二年(777年)十月十九日。

《唐故银青光禄大夫瀛洲别驾莫州刺史上柱国申国公蔡府君墓志》,贞元十九年(803年)十月二十五日。

《唐故征君史府君墓志铭》,元和三年(808年)正月二十七日。

《唐李洪墓志铭》,元和十一年(816年)八月廿一日。【附图十】

唐代“行书入碑”是中国书法史上的一个重要现象,它打破了之前正书入碑的格局,使得行草书也进入了碑刻之中。碑版本身的形制是庄严肃穆的,而行草书是日常书写产生的,具有更多的流转、曼妙的特征,自李世民起,“二王”一路书法经过书法家的不断实践,最终在李邕那里结出硕果。成功地将行书与碑刻融合起来,形成了雄壮、健美、挺拔、恣意、沉雄的行楷书新风,为书坛注入了新的活力,在后世产生了持续的影响,元代的赵孟頫极大的吸取了李邕书法的精髓,镕铸百家,最终形成了独特的楷书风格。在创作之外,以怀仁《集右军圣教序》为代表的集王碑刻则以另外一种形式为后人保留了难得的王羲之字形资料,对于后人研究、学习王羲之的书法提供了巨大的帮助。