青藤画风与阳明心学

来源:中国书画网 作者:张东华 责编:董世忠

徐渭,字文长(初字文清),号天池,别号青藤道士、田水月等,浙江山阴(今绍兴)人,是晚明杰出的画家、诗人、书法家、古文家、戏曲家、学者和思想家,尤以其泼墨大写意花鸟画著称于世。另一方面,徐渭生活的地方—绍兴及其师承造就了他成为一个彻底的阳明心学信奉者。而阳明学把人的自然感情看成合于理的良知说,并将其应用到道德修身和社会实践中,突破了儒家伦理的桎梏,引发了思想的解放,同时出现许多异端思想和特异行为,投射到文化艺术领域则表现为对传统文化的反叛。

徐渭独创的大写意花鸟画是否与阳明学和阳明后学有关呢?本文主要从以下四个方面来解读阳明学与徐渭画风的形成:

一、徐渭的师承与心学渊源

徐渭青年时代,“阳明学”已开始盛行,影响超过程朱理学。而他又生活在阳明学最主要的传播地—绍兴。阳明学的开创者王阳明自正德十四年(1519)回乡归省后,于嘉靖元年(1522)二月因父卒而在绍兴家居六年,聚众讲学,弟子甚众,王学传播甚广。徐渭主要是通过师事王阳明的弟子接受阳明学的。因此,梳理徐渭的师承与交游,对深入研究其艺术思想的形成与创作状态具有重要意义。

徐渭在其晚年作的《畸谱》中,把一生师事的人物列为“纪师”、“师类”。其中师类一共五人:王畿、萧鸣凤、季本、钱楩和唐顺之。王畿、萧鸣凤、季本三人直接师事王阳明。钱楩因师事季本而接受王学,唐顺之则师事王门弟子欧阳德而列入王门派系。王畿是王阳明学生中成就最突出的一个,对阳明学研究最深,且有独到的见解,并自成体系,世称“龙溪学派”,与“泰州学派”的王艮并称于时。徐渭是王畿的从表弟,比王畿小23岁,徐渭在《畸谱》中把王畿列为“师类”的首位。

在徐渭的老师中,对徐渭影响最大的是季本。季本,浙江会稽人,王阳明嫡传弟子。据徐渭说:“及新建伯阳明先生以太朴卿守制还越,先生造门师事之,获闻致良知之说。”“先生为发明新建旨,提关启钥,中人心髓,而言论气象,精深摆脱,士翕然宗之。”①徐渭研究王学是通过师事季本开始的。据徐渭《畸谱·纪师》:“嘉靖廿六年丁未(1547),渭始师事季先生”,“廿七八岁,始师事季先生,稍觉有进。前此过空二十年,悔无及矣”②。徐渭拜季本为师,有相见恨晚、“过空二十年”之感。在《徐渭集》中,有关季本的文章还有《奉师季先生书》三札等十余篇,这些文字对季本在经学、哲学、从政、为人等方面作了高度评价。无疑,季本的思想会对徐渭产生深刻的影响。

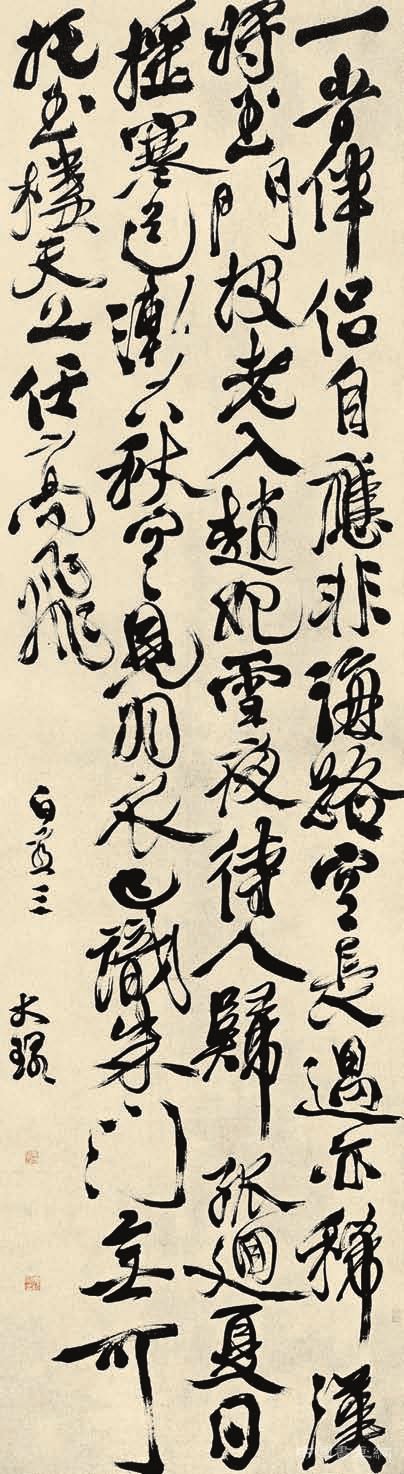

徐渭 作品

萧鸣凤是徐渭的表姐夫,《明史》称萧鸣凤“少从王守仁游”,是王阳明弟子,正德进士,以学行闻名③。徐渭16岁时,萧鸣凤送侄子萧女臣至徐渭家读私塾,并介绍汪应轸(青湖)先生教徐渭作举业文。萧鸣凤对徐渭的教导虽然重在求取功名,但他的王学肯定对徐渭的思想产生影响。

徐渭年轻时学道受长兄徐淮以及老师钱楩的影响“有慕于道”④,并自号“青藤道士”。徐渭在《畸谱》中把钱楩列入《师类》,云:“钱翁楩,解嘉靖四年乙酉,五年丙戊成进士。与之处,似嘉靖癸卯,余年二十三四间。”⑤后来钱楩也师事季本,转向阳明学。

唐顺之是唐宋派的代表作家,王阳明的再传弟子,南中王门的重要人物。嘉靖壬子(1552) 夏天,唐顺之经过会稽,徐渭由他的两位老师王畿、季本引见,接待来访的唐顺之,写下了《壬子武进唐先生过会稽,论文舟中,复偕诸公送到柯亭而别,赋此》诗。自此之后,徐渭开始了和唐顺之的密切交往。唐顺之也对徐渭十分欣赏。徐渭晚年在回忆和唐顺之的关系时说:“唐先生顺之之称不容口,无问时古,无不啧啧,甚至有不可举以自鸣者。”⑥

除“师类”王畿、季本、萧鸣凤、钱楩、唐顺之等王学传人外,徐渭还和其他王门学人有过交往并受其影响。如胡宗宪、薛应旂、沈炼、王艮、王正亿、丹阳朱叟、赵锦、张元汴、禅师玉芝上人等或是王门中人,或是信奉王学的学人。

可见,徐渭年轻时除学习举业文外,接受阳明学,偶尔也参禅悟道。

[明]徐渭 杂花卷(局部) 纸本水墨 南京博物院藏

二、徐渭的思想与心学渊源

古越绍兴既是王学的发源地,也是王学最主要的传播地。徐渭一生中与其论学谈艺的都是王门中人,徐渭的“狂狷”行为,与李贽的“狂禅”十分相似,都是受王畿思想的影响。徐渭在赠王畿儿子继溪的《继溪篇》中说:“龙溪吾师继溪子,点也之狂师所喜。自家溪畔有波澜,不用远寻濂洛水。”⑦在自撰的《畸谱》中说:“二十七、八岁,始师事季先生,稍觉长进,此前空过二十年矣”,深悔过去所学的是程朱理学而非阳明心学。他在《送王新建赴召序》中称“我阳明先生之以圣学倡东南也”,俨然以王学嫡派自称。但徐渭自己也清楚,他只用力于“文”学,于“道”学研究不够⑧。因此,我们可以通过他的文论来梳理其思想倾向,研究其思想方式。徐渭的王学思想主要表现在以下几个方面:

1.贬朱子学

在晚明,随着阳明心学的兴起和传播,人们日益认识到程朱理学弱于事功的缺陷,阳明学很快捕获人心,盛极一时。对王阳明和朱熹的不同态度,反映了当时人们最为基本的思想倾向。由于深受阳明后学的熏陶,徐渭鲜明地表现出“贬朱”的思想倾向。在《评朱子论东坡文》中,这种倾向体现得非常明显:“夫子不语怪,亦未尝指之无怪。《史记》所称秦穆、赵简事,未可为无。文公件件要中鹄,把定执板,只是要人说他是个圣人,并无一些破绽,所以做别人着人人不中他意,世间事事不称他心,无过中必求有过,谷里拣米,米里拣虫,只是张汤、赵禹伎俩。此不解东坡深。吹毛求疵,苛刻之吏,无过中求有过,暗昧之吏。极有布置而了无布置痕迹者,东坡千古一人而已。朱老议论乃是盲者摸索,拗者品评,酷者苛断。”⑨

在这篇文字中,徐渭对朱熹的批评是否正确姑且不论,但他贬朱的倾向十分明显。他认为,朱熹对苏文的责难,其出发点“只是要人说他是个圣人”,是对苏轼“无过中必求有过”的无端非难,是先设定一个“中鹄”和“执板”的“吹毛求疵”式的批评。因此,朱熹的这种责难,是缺乏鉴赏力的“盲者摸索,拗者品评,酷者苛断”。显然,徐渭是从批判朱子哲学先有一个“先验的理”(“中鹄”和“执板”就是朱熹批苏文的理论前提),再有世界万物这一理学观点出发的。这种观点和态度在明代中后期程朱理学仍然作为科举考试的根据和官方哲学的背景下,显示出徐渭反权威的思想,同时开启了文艺领域的争论。这是对晚明代表程朱理学拟古、空疏文风的反拨。在后世学者眼里是晚明王门后学“狂狷”行为的表现。另一方面,反映了徐渭对苏文和苏氏“蜀学”的认同。由于徐渭不是一个哲学家,在这里他没有自己明确的哲学表述,虽仅从文艺来批朱子,但贬朱的倾向十分明显。

2.尊阳明学

早在南宋时期,与朱熹认为“道德规范来自于天道”相对立,哲学家陆象山就认为“道德规范来自于心”,提倡“心即理”。但是,由于陆象山“心即理”观点的自洽性问题和太似禅宗,对当时极力要把儒学和佛学区分开来的广大儒生来说,缺乏吸引力,不如朱熹那么幸运,直接成为宋元明清的官方哲学。一直到明朝后期,阳明学才得以盛行,称为阳明心学。徐渭把王阳明的“心学”称为“圣学”,并且高度评价了王阳明对“圣学”的贡献。他在《送王新建赴召序》中说:“孔子以圣道师天下……周公以圣道相天下……孔子殁而称素王,至于今,爵上公,官郎令博士者相望。周公生而封鲁,始自伯禽,终周之祚,世世食东土。彼两圣人者,若此其盛也。然孔子摄司寇,桓子尼之,周公既受封,二叔危之,两圣人者虽云盛矣,而其所以厄之者,不亦踵相因乎?我阳明先生之以圣学倡东南也,周公、孔子之道也。”⑩在这里,徐渭把王阳明和孔子、周公相提并论,高度评价了王阳明并推而崇之。在《水帘洞》一诗中也表达了同样的思想,诗云:“石室阴阴洞壑虚,高崖夹路转萦纡。紫芝何处怀仙术,白日真宜著道书。数尺寒潭孤镜晓,半天花雨一帘疏。投荒犹自闻先哲,避迹来从此地居。”表达了对王阳明这位“先哲”的崇敬之心。

3.徐渭思想中的心学渊源宋明理学的两派都是以常识理性作为正当性的最后根据,是同一哲学命题的两个面。由于常识理性可以有常识和人之常情两个出发点,而道德哲学的证论,又可以有由外向内推的“性即理”和由内向外推的“心即理”两种不同的推理模式。这样就产生了以常识为正当性最终标准、由外向内推的程朱理学和以人之常情中的善为正当性最终标准、由内向外推的阳明心学两种道德哲学。

王阳明悟道过程很漫长。他年轻时格竹子格出病来,对程朱理学产生了怀疑,20年后他被贬到贵州龙场才真正悟道,认为不需要先去格事物之理就能了解天理,每个人心所具有的向善意志、道德感,就是天理的根据。按人之常情去理解道德规范,将心比心,让人心中的自然感情呈现出来,人就能知善恶、辨是非,知道什么是道德。阳明把人人具有的自然情感中的善称为良知,良知的呈现既是道德意识,也是向善意志。因此,知不在行(意向性指向善)之前,知行是完全合一的。他把这个过程叫致良知,其核心是四句教 。

由于阳明讲致良知有不同的修身方法,为日后阳明学的分化埋下了种子。聂双江、罗念庵等一派坚持四句教,力主“意未发”的修身,这种对心体的冥想有点类似于程朱理学的冥想天理。王畿和王艮父子的泰州学派主张“现成良知”,即当自然情感呈现时,心立即知善恶,修身有点类似于禅宗的顿悟,靠个人良知的突然觉悟。由于上述差别,在阳明心学和程朱理学的对峙中,出现了形形色色的新道德。

徐渭的哲学专论不多,但《读龙惕书》和《论中》七篇系统地表述了其哲学、政治、文学和价值观念等方面内容,集中体现了徐渭的思想特色。通过解析他的《读龙惕书》和《论中》七篇可以略知徐渭的哲学倾向和思维方式。

《读龙惕书》是徐渭问师王门最重要的理论著述,以《读龙惕书》为基础,在季本、王畿学术思想中去取融摄,发以己意,不失阳明良知说之本。首先徐渭从言警惕中言工夫,不满意于谈论自然者。他说:“然而自然之体不容说者也,说之无益于工夫也。既病之人心,所急在于工夫也。苟不容于无说,则说之不可徒以自然道也。”在徐渭看来,自然之说已有流弊,而当以警惕为要。徐渭虽然也主张“要在惕”,但是,他还是孜求涤除膺伪,恢复自然。当然,徐渭本色论、真我说也受到了王畿“以自然为宗”的影响。徐渭认为“惕与自然,非有二也”,“自然固虚位也,其流之弊,鲜不以盲与翳者冒之矣”。防止因“虚”而致“冒”,因“冒”而失“真”。其次,徐渭为纠正“伪”自然的猖獗而论警惕。一方面,他通过分析“伪”自然的世相为季本的警惕之论提供支持;另一方面,他通过论“警惕”为救治伪自然开处方。由于徐渭主要关注的是文艺,所以他倡导的主要是在作文为艺方面要力求呈现“真我面目”,对“本无是情,而设情以为之”的拟古之风深恶痛绝,斥之为“人为鸟言”。第三,徐渭在文中兼融二师的主张,在工夫论上提出了自己的独特之见。徐渭说:“夫古人论心,多以镜喻,故揩磨之说所自起矣,不知此二字何迟钝甚也?盖此心本心其为物欲蔽,特可喻以萍浮水面,一撇其萍,水复自如,非若镜之沉尘恋腻,而可以下手为是优柔也。”在工夫论上,徐渭独辟蹊径,以撇其浮萍为喻,以避免揩镜之喻的“沉尘恋腻”,从佛教出发而以良知说为归宿,阐明良知良能本体即工夫的思想。总之,徐渭的《读龙惕书》继承了其师季本的学说,也吸收了王畿“以自然为宗”的思想,强调“龙惕”与“自然”在本体基础上的辩证统一。

徐渭的《论中》主要从方法论上阐述致良知的修身方法,从人之常情来论述“中”。在《论中》里,他说:“之中也者,人之情也。”在徐渭看来,“之中”就是“人之常情”,趋向于人的本性。无论“习”与“不习”(后天的培养与否),甚至“悖其中”,都是人性的表现。“然习为中者,与不习为中者,甚且悖其中者,皆不能外中而他之也”。意思是说,对于“善”或“好”的认识,不同的人,可以完全不一样,甚至相反。也就是人人皆有分别善恶的良知。他用了一个譬喻:“鱼处水而饮水,清浊不同,悉饮也,鱼之情也。”说明人的“之中”,像鱼在水里必然要饮水一样。所谓“清浊不同”,指方式不同。圣人不仅要顺应一般的人性,还要“衣童以童”,“衣长人以长人”,顺应各人特殊的本性。既然圣人即“善因”者,那么“自君四海、主亿兆、琐至治一曲之艺,凡利人者,皆圣人也”。这种把人所有的自然感情看成合于理的良知说,应用到道德修身和社会实践中,就会得出如王艮“百姓日用即是道”,即人做任何事都可以看成是“致良知”。徐渭从“中”即“人之常情”出发,“凡利人者”,即满足他人欲望、需求者,“皆圣人也”,这是对王阳明“满街皆圣人”的忠实继承。观照到文艺创作,“中”不是先天固有的模式,而是不拘于一法一式,因自然而变,如量体裁衣,“量悉视其人”的范式。

从这一核心观点出发,徐渭论述了儒、释、道的关系,指出“中”仅儒者可为,与释道无涉,以此凸显儒学的至高地位。徐渭说:“语不为中,必二氏之圣而始尽,然习不为中者,未有果能不为中者也,此则非直不易也,难而难者也。”即释道语“中庸不可能”,这是他论“中”本于儒学的基本理念所决定的。

以上分析可知,徐渭的思想与阳明学是一脉相承的,其“狂狷”的行为方式是阳明后学的思想意识在现实生活中的反映。

[明]徐渭 四季花卉图 144.7×81cm 纸本水墨故宫博物院藏

三、阳明学在徐渭书画中的反映

可以说,徐渭是一位热衷于仕进的儒生。46岁时的入狱彻底阻断了他入仕治平天下的修身途径,取而代之的是书画诗文的创作。但又由于他受阳明心学的影响比较大,反映在书法绘画中则表现为对传统规范的突破和富于个性的新奇创造。尽管其中年始学画,既无师承,又穷困潦倒,但心学所提供的颠覆勇气和道德的正当性,并不影响他相当自信地进入书画,并创造新的绘画样式。正如日本学者冈田武彦在《王阳明与明末儒学》一书的序言中说:“文长(徐渭)擅长文人画,他的画是破天荒的。”

随心所欲的徐渭的大写意画风从此从泛泛的士大夫的花鸟画中凸显出来,其颠覆性的大写意画风主要表现在:

1.学画理念上主张“不学天成”徐渭“画之奇”首先表现在方法上的以我手写我心,从心中流出,曾有诗题画云:“葫芦依样不胜揩,能如造化绝安排。不求形似求生韵,根拨皆吾五指栽。”此诗说明徐渭视觉形象的获得不是依样画葫芦,也不是对景的写生,而是从手到心的自然流露。这里徐渭从临摹的层面和视觉形象(对造化的写意)获得的层面阐述创作的方法。对于特别强调临摹的书法,徐渭也提出了同样的观点,而“不学天成”的观点首先体现在书法之中。他说:“夫不学而天成者尚矣,其次则始于学,终于天成。天成者非成于天也,出乎己而不由于人也。”这里所谓的“天成”,不是成于天,而是不依傍别人的形式和风格,任由自己的天性创造,从自己的心中悟出。他的书风是他个性的反映,也是他修身活动的道德映像。由于徐渭以心学思想作为修身的基础,因此,这些观点明显是由良知说推导而来的,即把人所有的自然感情看成合于理的良知说。也就是说,他人奇,表现在书法创作上则书法也奇;其人狂,所以书法也狂—后人称其草书是“狂草”;同样,他人奇,画也奇。徐渭作画也是“生相由来不附人”(《画鹰》),主张“天机自动,触物发声”,推重“墨花夺巧自天成”的境界。

虽然徐渭特别强调心之自然、性情之自然,但并不意味着完全放任,而是把性情限制在理法、规范之中,从而提示了工夫的必要性。徐渭认为临摹和“效名家”是习画者入门为艺所必不可少的基本功。中年以后习画的徐渭曾下过不少研读和临摹名画的工夫,如其诗所云:“吾家两名画,宝玩长相随。……展画向索壁,玩之以忘饥。”(《画易粟不得》)

2.绘画创作上的狂扫涂抹

在徐渭的题画诗中,用词最多的是“写”、“狂扫”、“扫”、“涂”、“抹”等,这些词汇在徐渭以前的画论和题画诗中很少甚至没有出现过,因为这与严格的构图、工整的画法是不相融的。但从徐渭的画迹看,他一改前人温柔敦厚的中和之美而体现出狂怪的特征。如浙江省博物馆藏的《墨葡萄》堪称典型之作。是图枝蔓屈曲转折横斜无理法,叶叶如掌,排列无章法,串串葡萄随意点厾无结构。整个画面笔法飞动,疾笔横扫,张狂涂抹,如心中莫名之情一泄千里而不择手段,与其说是在绘画创作,还不如说他在发泄其“英雄失路,托足无门”的愤懑不平之情。而“狂怪”正是王门后学的普遍特征。

我们知道,徐渭年轻时受兄长徐淮和蒋鏊影响学道,还曾受钱楩等人的影响和指点。徐渭对禅学的兴趣,经人介绍拜禅师玉芝上人为师,学习佛法。其实自从程朱理学产生后,儒学消化了佛学,陆王心学更与佛道难分。王阳明和王学后进季本、王畿等都有参禅悟道的经历,禅宗的“顿悟”思维也就是阳明学典型的思维模式,王阳明生前在肯定王畿的观点时说:“为上根人立教。……上根者,即本体便是工夫,顿悟之学也。” 徐渭的“扣禅”目的并不是为求得最终的解脱和舍离此世,而是为了探求领悟本体之道。由于阳明学大大简化了由个人的“好”普遍化成为“善”的外推过程,只要个人认为是“好”的情感,因为人之常情天然合理,它就是良知。应用到道德修身和社会实践中,表现为个性解放和追求精神的自由。投射到艺术实践中,则表现为一种“至大无外,至小无内”,“超以象外”的审美意境。而“顿悟”是刹那的过程,是灵机一动的感悟或灵性勃发。因而对于艺术实践来说,“顿悟”是创作信息的即时闪现。艺术家为了捕捉这种稍纵即逝的创作信息,非用“写”、“狂扫”、“扫”、“涂”、“抹”等快速的创作行为不可。徐渭的创作状态正如李贽所描述的,“其胸中有如许无状可怪之事,其喉间又时时有许多欲语而莫可以告语之处。蓄极积久,势不可遏。一旦见景生情,触目兴叹,夺他人之酒杯,浇自己之垒块,诉心中之不平,感数奇于千载”,是一种无法遏止,也难以节制的自然之心的泄溢。其绘画作品就是其狂态意识的物化和结晶。我们从他的诗文中可以看出,他并没有把自己的画看作是画,而是称为戏谑、墨谑,是一种“逢场作戏”的即兴寄情。

[明]徐渭 草书白燕诗之三 264.1×73.5cm 纸本浙江宁波天一阁文物保管所藏

3.绘画造型和品评标准上主张“不求形似求生韵”

阳明学与禅宗的修身方式相近,禅宗不立文字,意味着在阳明学中用“形”来表现绘画形象也是多余的。但儒学与佛学的巨大差别就在于儒学是现世哲学,而魏晋时(也许更早)书法精神注入到绘画之中,用书法的笔墨来传达对外界视觉形象的冥想和顿悟成为可能。投射到徐渭的艺术实践中,刹那之感、“一触即悟”(《李伯子画册序》)便成他绘画创作的准则。绘画创作也就变成了“真率写情,浑然天成”的视觉呈现。因此,创作时就可以“从来不见梅花谱,信手拈来自有神”,只要发挥自然之心和自然之性情就可以了,而不是以“形似”和是否有出处的标准来品评绘画。这正如上述由于“顿悟”而狂扫、涂抹绘画视觉形象就可以了。他在《书刘子梅谱二首》自序中说:“自古咏梅诗以千百计,大率刻深而求似多不足,而约略而不求似者多有余。然则画梅者得无亦似之乎?典宝君之谱梅,其画家之法必不可少者,予不能道之,至若其不求似而有余,则予之所深取也。”这连国外的阳明学研究者也注意到了徐渭的这一特点。日本阳明学研究者冈田武彦在《王阳明与明末儒学》一书的序言中说:“即使是花卉,他(徐渭)也绘出全破型之画。”

徐渭的这种“不求形似”的绘画思想来源于阳明学和禅宗的相近,他往往借佛学禅理论绘画。徐渭在《金刚经跋》中说:“夫经既云‘无相’,则言语文字一切皆相,云何诵读演说悉成功德?盖本来自性不假文字,然舍文字无从悟入,诚信心讽咏久之,知慧自开,真如自见。”对禅悟来说,本来是不需要语言文字的,但语言文字可以帮助“悟入”。对绘画来说,视觉形象更是要破除的“实相”,徐渭说:“凡涉有形,如露泡电,以颜色求,终不可见。知彼亦凡,即知我仙,勿谓学人,此语坠禅。”但毕竟徐渭不是一个禅僧,是一个彻底的心学论者,况且中国的禅僧经过唐代“入世转向”后,也有现世追求的一面。徐渭还是认同绘画中的“形”。

那么,心学观照下的绘画形象是如何获得呢?用徐渭自己的话来说,就是“舍形而悦影”。其理论基石来自于与佛学“破除诸相”相似的心学思想。徐渭认为:“万物贵取影,写竹更宜然”,“比如影里看丛梢,那得分明成个字”;也可以通过“一幅淡烟光”来呈现对天理的冥想和体悟。他在《书倪元镇画》诗中说:“一幅淡烟光,云林笔有霜。峰头横片石,天际渺长苍。虽赝须金换,如真胜璧藏。扁舟归去景,入画亦茫茫。”他特别欣赏云林“一幅淡烟光”的笔致墨韵,落入到技法层面,则表现为用水来极尽墨法的变化。徐渭笔下的视觉形象,无论花鸟、山水,或胶墨相融,或水墨涂抹,表现出“元气淋漓幛犹湿”的水墨效果。但是这种“元气淋漓”的水墨效果只能借助于特定的书画载体才能实现。那就是徐渭破天荒地、自觉地以“生纸”作画并成功地利用“生纸”渗水晕墨的特点,通过运笔的轻、重、缓、疾,蘸墨的干、湿、浓、淡,创造出墨色淋漓变幻的奇特效果。这是需要相当的颠覆性勇气和正当性依据的。从绘画材料看,中国的造纸术隋唐时期比魏晋、南北朝时有了较大的发展 ,纸制品普及于民间日常生活中。唐代的造纸技术非常发达,品种多,并且可造出较大幅面的佳纸,以满足书画艺术的特殊要求。当时纸的加工也十分讲究,“唐人有熟纸,有生纸。熟纸所谓妍妙辉光者,其法不一。生纸非有丧事故不用。” 因此,无论是人物,还是山水、花鸟画,在明末以前画家所用书画材料要么是绢帛,要么是经过处理的熟宣纸,而这些材料也正好适应工整细致的工笔设色画的需要。正是阳明心学为徐渭颠覆用熟纸作画的习惯提供了道德勇气和正当性依据,生纸和水墨便成了他最直接有效的作画材料和手段。从渗化的程度看,徐渭存世的很多作品都是用生纸来创作的。

与“不求形似”的造型观相对应,在品评绘画时必然会强调“求生韵”。徐渭“不求形似求生韵”的观点与绘画随思想观念的历史演变相符。在以“传神”作为绘画及其审美的基本标准的中国绘画中,“形”、“神”观念早在魏晋时期就产生分离。其思想史机制就是“(魏晋时)‘才性’和‘自然’破天荒地一度成为向善意志指向对象。正是在该过程中,‘修身’第一次可以用绘画作为表达的对象,……‘神’和‘形’的分离,在思想史上意味着魏晋玄学对佛学的亲和,而在美术史中则是绘画审美和‘形’无关的‘传神’标准的形成。”

由此可见,中国传统绘画中的“形”、“神”观念自从魏晋起就出现分离,东晋顾恺之提出了“以形写神”、“形神兼备”的绘画要求和品评标准。而元代倪云林则更重神轻形,他自称“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳”,以抒发画家个性真情为尚。很明显,徐渭“不求形似求生韵”的观点继承了倪云林观点(从徐渭的诗文中可以看出他对倪云林的推崇)而更强调“真我”的表现。

从思想史的层面分析,对形似的要求,意味着儒释道的结合。虽然,徐渭时时用佛道语言来讲绘画,而真正构成其心灵巨变的是他所接受的阳明心学。

4.在色彩的处理上主张水墨为上徐渭以阳明心学修身,而阳明学又近禅宗。“禅宗本是人之常情中的平常心天然合理与心性论佛教思维和修身模式的结合。一旦陆王心学对良知定义含混化,不是指向孝而是指向某种解脱之心,它就立即变成和禅宗一模一样的东西。” 故梁启超早就指出:“王学在万历天启年间,几已与禅宗打成一片。”由于禅宗有指向现世的一面,加上书法精神的融入,使南宋时以水墨形式出现的禅宗画昙花一现。

徐渭的绘画虽非禅画,但两者的精神指归有其相似性,因而,绘画的传达形式也相似。心学的修身与禅宗相近,而禅宗不立文字,可以推演出禅宗的精神指向不可能是绘画,其对视觉形象的表达就是对白纸的冥想,书法精神的加入造就了对白纸的冥想借助书法得以呈现。因此,在心学观照下的绘画创作,与禅画一样,物象中的“形”是可以舍去的,色彩则更不在画家的思考之中,其要表达的是“顿悟”后的自然之心和自然之性情。从这个意义上讲,禅画和心学观下的绘画形象是“书法形迹的绘画体现”,而书法是不需要用色彩来表现的。因此,心学观下的绘画也就不需要色彩了。从徐渭存世的作品看,也体现了这一特点。如上海博物馆藏的《花果卷》中的《墨牡丹》,先以粗笔淡墨草草涂抹花瓣,后用看似零乱的线条墨块布叶发枝,枝叶随意交错转折,在花瓣将干未干时以浓墨破之。而最具颠覆性的是叶片不勾叶筋,似叶非叶,似花非花,这是以往画家从未有过的。整个画面水墨淋漓,浓墨淡墨,浓淡相融,笔势纵横无定法,传达了徐渭师心纵横的生命意趣。他在题画诗中云:“墨中游戏老婆禅,长被参人打一拳。泲下胭脂不解染,真无学画牡丹缘。”他把画水墨牡丹当作一种“禅”来看待。而在另一幅水墨牡丹中说:“五十九年贫贱身,何曾妄念洛阳春?不然岂少胭脂在,富贵花将墨写神。”其“饱含泪痕的讥呵与墨谑” ,足以令读者在骚动不安的现实中得到一种解脱的平衡与内心净化的艺术秩序。

在徐渭看来,用色还是用墨,墨色的浓淡并不重要,重要的是“生动与否”。他在《书谢时臣渊明卷为葛公旦》中指出:“……画病,不病在墨轻与重,在生动与不生动耳。”这又回到了“气韵”的品评标准上了,也就是作品是否能传达画家的真情实感,是否是自然之心和自然情性的流露。“意足不求颜色似,前生相马九方皋”,这就是徐渭绘画创作的“本色”。

以上分析可知,徐渭绘画中的表现都是心学思想在绘画中的投射,徐渭绘画中的创新都可以看作是对既成模式的反叛。这种史无前例的创造性结果,为各式各样新的画法和画论的兴起提供了借鉴的范例,也孕育着中国画传统变革中现代性因素的萌芽。

(作者为中国美术学院博士)责任编辑:陈春晓

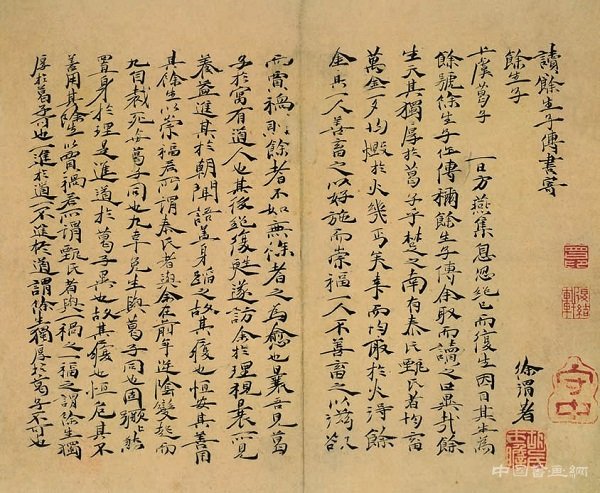

[明]徐渭 读馀生子传书寄馀生子 纸本 故宫博物院藏

注释:

①(明)徐渭《徐文长三集》卷二十七,《师长沙公行状》,《徐渭集》,中华书局,1983年,第644-645页。

②(明)徐渭《徐渭集》,中华书局,1983年,第1332页。

③《明史·萧鸣凤传》卷208,列传第96,第5488页。

④(明)徐渭《徐文长三集》卷二十六,《自为墓志铭》,《徐渭集》,中华书局,1983年,第638页。

⑤(明)徐渭《徐渭集》,中华书局,1983年,第1332页。

⑥(明)徐渭《畸谱》,《徐渭集》,中华书局,1983年,第1334页。

⑦(明)徐渭《徐文长三集》卷五,《继溪篇》,《徐渭集》,中华书局,1983年,第130页。

⑧(明)徐渭在《聚禅师传》中自我评价说:“夫语道,渭则未敢,至于文,盖尝一究心焉者。”

⑨(明)徐渭《徐文长逸稿》卷二,《评朱子论东坡文》,《徐渭集》,中华书局,1983年,第1096页。

⑩(明)徐渭《徐文长三集》卷十九,《送王新建赴召序》,《徐渭集》,中华书局,1983年,第531-532页。

王阳明把他的道德哲学归结成为四句话:“无善无恶者心之体,有善有恶者意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物。”被称为四句教。

(日本)冈田武彦《王阳明与明末儒学》,上海古籍出版社,吴光、钱明、屠承先译,2000年5月,第5页。

黄宗羲《明儒学案》卷十二,《浙中王门学案二》,中华书局,2008年1月,第238页。

(日本)冈田武彦《王阳明与明末儒学》,上海古籍出版社,吴光、钱明、屠承先译,2000年5月,第5页。

潘吉星《中国造纸史话》,商务印书馆,1998年,第36-52页。

(宋)邵博《闻见后录》卷二十八,《四库全书》。金观涛《中国画起源及其演变的思想史探索》,载《中国思想与绘画:教学和研究集一》,金观涛、毛建波主编,中国美术学院出版社,2012年4月,第13-14页。

金观涛、刘青峰《中国现代思想的起源》,香港中文大学出版社,2000年,第153页。

梁启超《中国近三百年学术史》,中华书局,1937年,第40页。

郑为《含泪的讥诃动人的墨谑———论徐渭的艺术创作》,《徐渭》(书画集前言),浙江人民美术出版社,1989年。