书至画为高度,画至书为极则

来源:今日头条 作者:三少奶奶

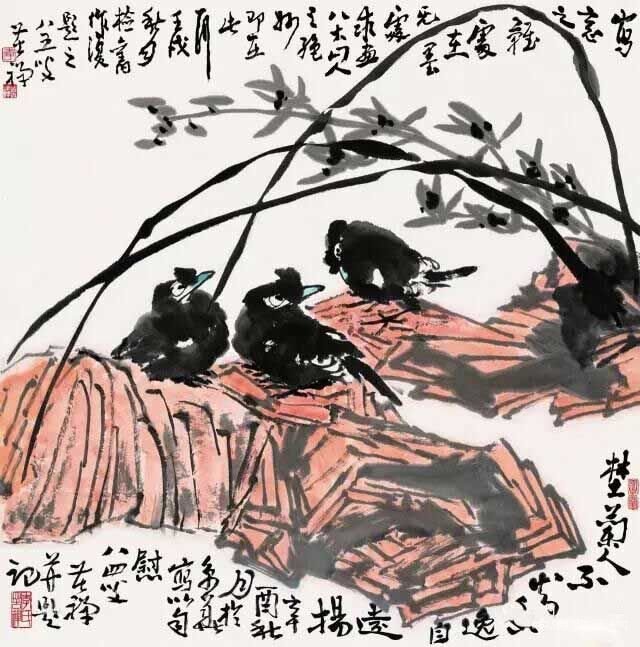

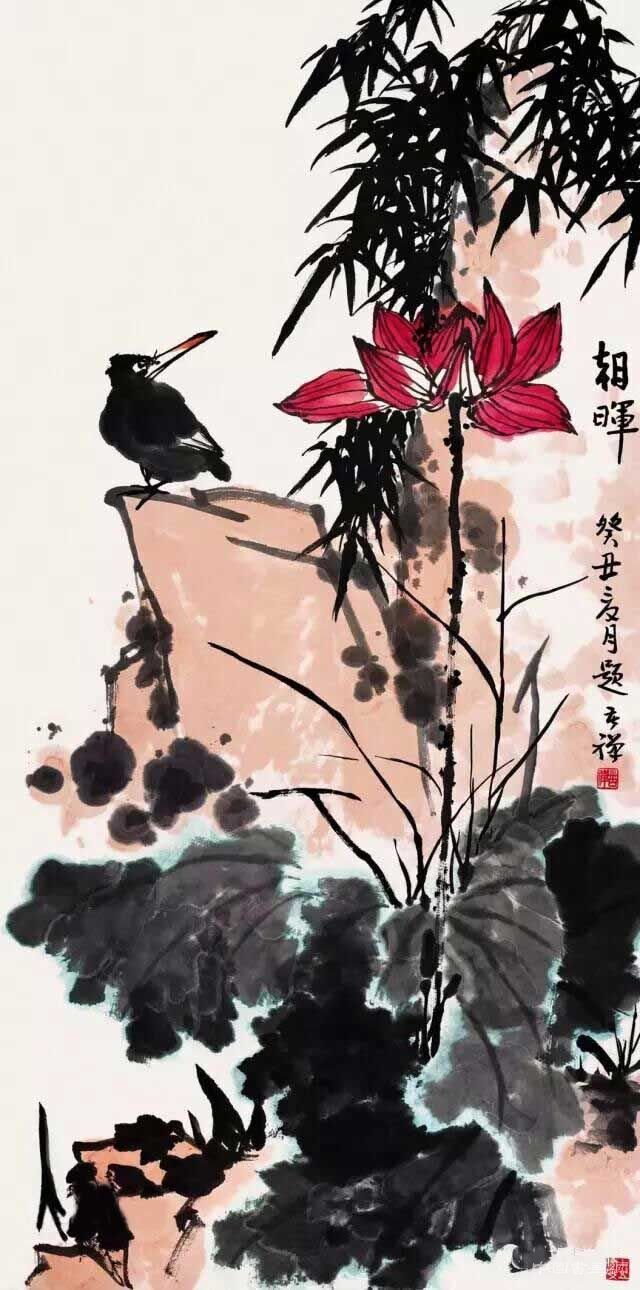

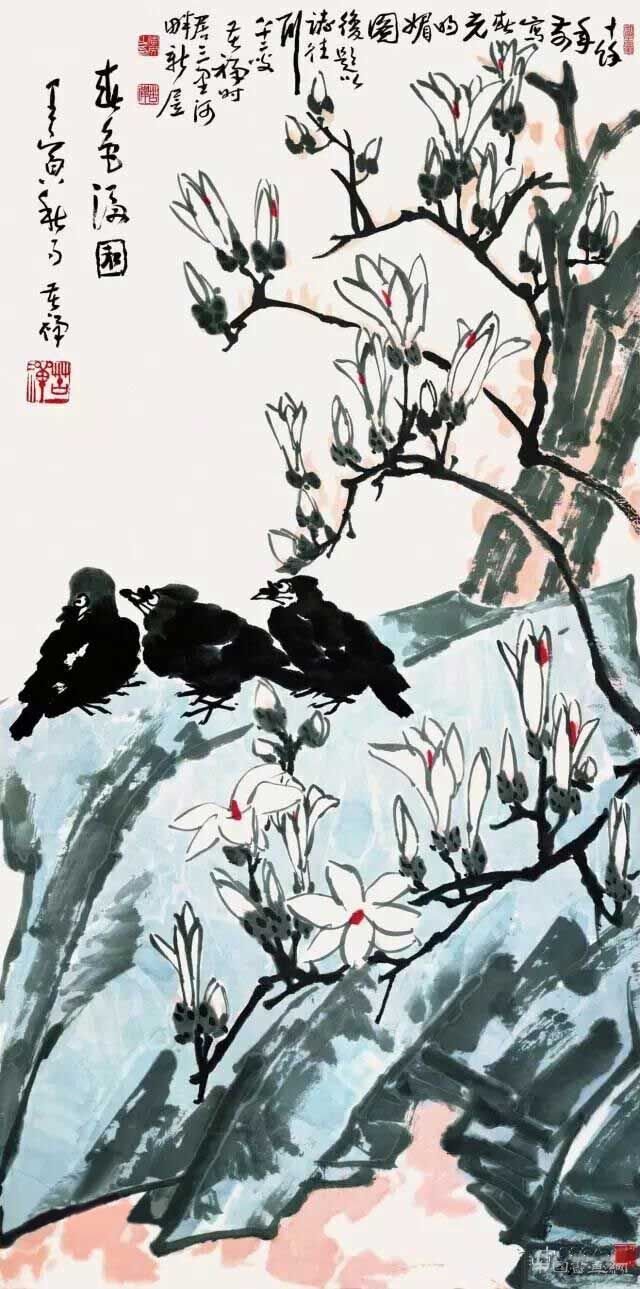

中国近代大写意花鸟画宗师、美术教育家李苦禅(1899—1983)原名李英杰、李英,字超三、励公。生于山东省高唐县贫苦农家,自幼受到家乡传统文化之熏陶,走上了艺术征途。李苦禅擅大写意花鸟画,汲取石涛、八大山人、扬州画派、吴昌硕、齐白石等前辈技法,笔墨雄阔、气势磅礴、自成风貌,并熔中西技法于一炉,具有意态雄深纵横、形象洗练鲜明的独特风格,树立了中国大写意花鸟画的新风范。

李苦禅先生晚年作画

承中国画之优良传统,熔中西技法于一炉,渗透古法又能独辟蹊径,是李苦禅艺术的一大特点。他在1918年结识徐悲鸿,得授西画技艺。1922年考入北平国立艺术专科学校西画系专修西画,1923年拜齐白石门下,成为齐派艺术第一位入室弟子,并与赵望云、孙之俊等友人成立了“吼虹画社”,开始了探索“中西合璧”改革中国画之路。

说起李苦禅艺术对中国画传统的继承,先从他作品中的“金石元素”谈起。世人评论李苦禅,衷心称赞其人品和艺品者极多。而他的人品与艺品其实是诸多元素的综合,其中有一方面却似乎被人们所淡漠,这就是李苦禅艺术的“金石元素”,以及与之不可分离的艺术灵魂。

“金石学”是国学研究范畴的一个组成部分,它丰富和补充了中华传统典籍中所未能体现出来的社会风俗、历史掌故等诸多的人文资源,也为书画家提供了可贵的新元素,文人写意画由此而为之一变,出现了一些具有“金石魂魄”的新书画家,如邓石如、赵之谦、吴昌硕、齐白石。据李苦禅之子李燕介绍,齐白石曾3次提出,要弟子李苦禅学习篆刻,但都被李苦禅婉言回绝了。事后,李苦禅说:“以铁笔篆刻融金石之美入画,吴、齐两位已达高峰,再走这个路子是绝不会超过两位老前辈的,其实齐白石也是在鼓励弟子勿学其手,而要师其心。”

要师其心,就可以从更广阔的路子来体会金石美。李苦禅广集各种金石拓本,并将金石美融入自己的创作中。他生前无论在何地,凡有古人镌刻处,必仔细瞻其书法特质,从中汲取了丰厚的“金石美元素”,化为自身艺术的灵魂。由于持之以恒地“读”与“摹写”金石拓本,使他的笔墨中产生出独有的金石韵味。

对“金石元素”的吸纳是李苦禅艺术渗透古法、继承传统的蹊径,我们可以从他的实践中体会出中华民族艺术浑然一体的充盈与丰沛。

开阔的心态与“熔中西于一炉”的作法又为李苦禅艺术的发展奠定了雄厚的基石。著名油画家、美术家侯一民评价李苦禅是“中西绘画融合得很好的一位中国画大师”,他说:“西画的基础增加了他创作的魄力和胆量。”

李苦禅具有坚实的素描、速写功底,他对西方油画、水彩画也有深入的学习和研究,这无疑拓展了李苦禅的眼界和思路。画家杨先让认为:李苦禅能从西方绘画的要素下蜕变出来走进中国传统大写意的观念和实践中来,当年所掌握的西方绘画功底就变成了他的优势,有与没有这个优势大不相同,他有这个优势,可以比别人高出一筹。他利用西方写实造像的理念去观察对象,又能潜心到中国大写意艺术中去探索追求,他从梁楷、徐渭到八大山人、石涛,从赵之谦、吴昌硕到齐白石等大手笔的艺术里,一一跳过了而又另辟蹊径。”

李苦禅的书法与画互为表里,相得益彰。推崇“书至画为高度,画至书为极则”。李苦禅认为,中国写意画是写出来的,西洋画是画出来的,在这方面,中国比西方高出一筹。这表现在“融结果美”与“手段美”于一体,“融空间艺术”与“时间艺术”于一体的变革。而书法与绘画相结合恰是这一变革的契机与关键。李苦禅说:“不懂书法艺术,不练书法,就不懂大写意和写意美学”。因而李苦禅在中国书法艺术之“画家字”方面独树一帜。李苦禅在数十年觅碑访帖之中自成朴雅、浑厚、风神、婉转的行草艺术。

李苦禅尊崇“书至画为高度,画至书为极则”,将中国“书画同源”的概念更加具体、准确地表达出来。李苦禅的绘画之所以比一般画家高出一筹,是因为他以书入画,凭借几十年的碑学功夫书写出浑厚拙朴的线条,以及丰富的笔墨和巧与拙的处理,使人一眼就可以识别出“这是李苦禅的画”。

记录中、朝、日关系史的《好大王碑》在他手里不知临了多少遍,他一生都在练习书法,即使是“文革”时期也未停歇,直到逝世前6小时,他还在临写颜真卿的《画赞帖》。他喜欢颠张旭、狂怀素,在方折中增加圆转。他的书法由帖入手,而成于碑风,于南派的神韵中渗透入北派雄强的筋骨,形成了厚朴沉雄的独特气质。

最后的传统文人画家

读李苦禅的画,侯一民评价:“有一股雄强之气,刚毅之气。”现在看来,这种感觉就是来自李苦禅对中国文化架构的认识,来自对中国哲理的认同、对其他传统文艺的研习与修养。

李苦禅作《群鱼》,题为:“与其临川羡鱼,不如退而结网。庄子与惠子游于濠梁之上故事耳。”每当看到这张画,仿佛总觉得他是站在庄子与惠子的身后,听他们高论似的,又将两段与“鱼”相关的事联系在一起,这种内容与他笔墨表现出高度统一的效果,是缺失传统文化的人很难完成的。

在《墨荷图》上,他写道:“或者云谓花,或者说是叶,花叶人不知,毋宁说渖墨,渖墨人不晓,毋宁云奚若,奚若奚若再不明,毋宁说鸿蒙。”这种内容和行文的方式让人想起白居易的“花非花,雾非雾,夜半来,天明去”。

画上题字仅42个,境界高古宏大,表述通俗简洁,语言朴实风趣,道理清晰,这种文采与笔墨的高度浓缩,又可以上溯到先秦《卿云歌》的注释:“何为‘卿云’?《史记·天宫书》曰:‘若烟非烟,若云非云,郁郁纷纷,萧索轮囷。’是谓卿云。卿云见,喜气也。”

在画中表现易理不是那么容易,当然要以易理去“扣画”倘无不可,但是要想做到李苦禅那样信手拈来、表述自然并融于生活和艺术之中就不容易了。

“以人写物,不以物限我”,这就是他的画面总是体现着他的精神面貌的原因。他潇洒摆脱了“物”对他的束缚,知音观者是会从中体会到他的过人之处的。

中国著名美术史论家刘曦林评论李苦禅艺术时说道:“如果说齐白石实现了文人画由高雅向亲近人生的通俗化转化,李苦禅又回归了部分传统文人画的内涵和气质,使之再度趋向高雅的格调。如果说古代文人画倾向于阴柔之美,李苦禅又和潘天寿一起使之发生了向阳刚之美的转化。正是传统美学、现代民族魂魄和阳刚之美的高扬,确定了李苦禅在现代大写意花鸟画坛上的坐标。”而从现在来看,李苦禅可以称为“最后的传统文人画家”了。