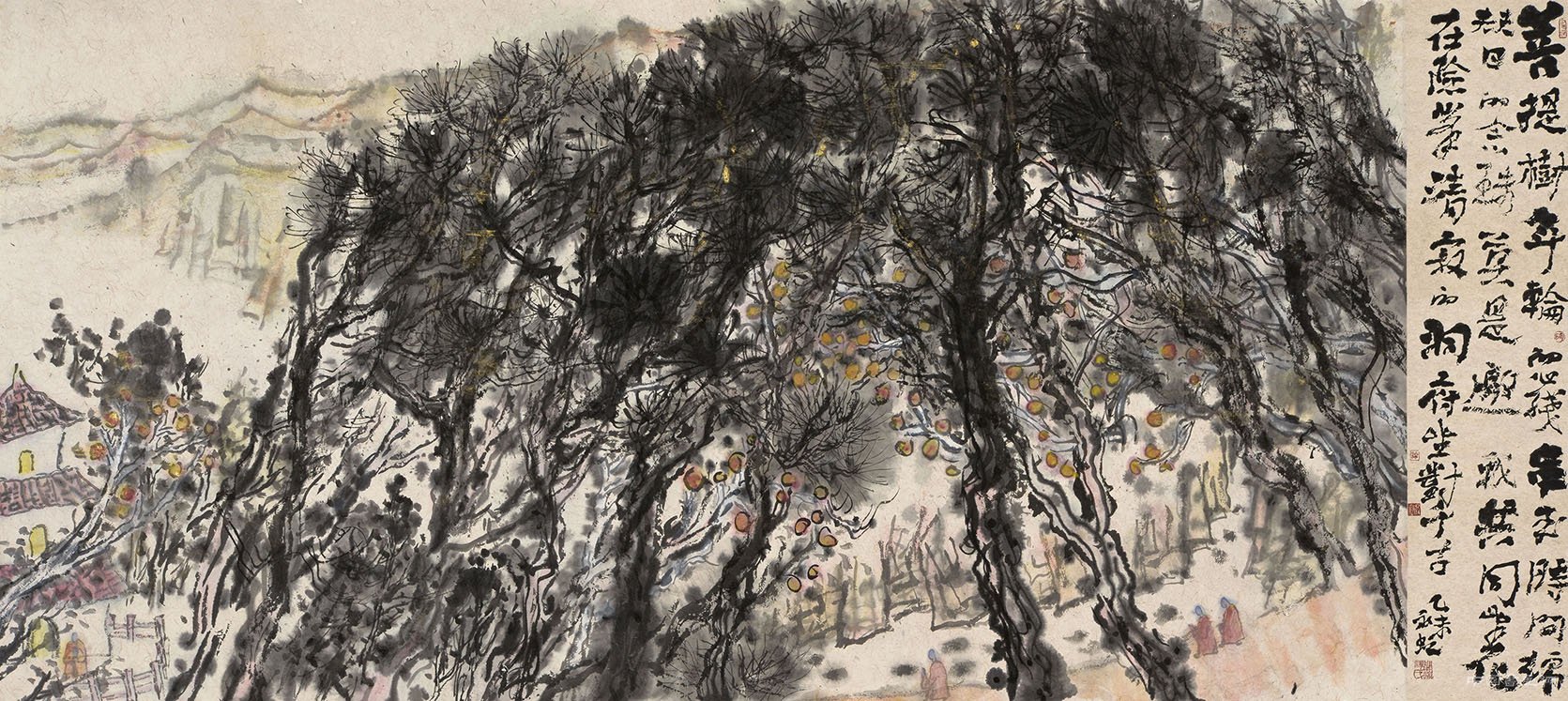

艺术漫谈—谭永虹

来源:中国书画网 作者:子贤

艺术之法言者甚多,艺术之道言者亦多,然可观者鲜矣。纵观历史,唯有经典永恒。

经典即精神、而非面貌。从心(精神)者为上,从形(物质)者为下。

中国书画表现的境界特征,基于中国民族的基本哲学,即《易经》的宇宙观,阴阳二气生万物,万物皆禀天地之气而生。故书画必以一气贯之,有气则韵生。如“老子语:吾道一以贯之。庄子语:通天下一气耳。石涛画语录:一画之法。”之中的“一”指的就是阴阳的变化法则。知此,方可穷其变化,不为表面形式所缚。

然当下急功者常以模式自诩为风格,其结果千画一貌,真通乎艺术之大道者,虽千画千貌,仍气息相通,知此道者,方能游于艺。气有博大者、有局促者,应养心中浩然之大气,方可不落俗套。脱俗之法唯有读书明理,明理方可明心,方可见性。艺术有高低,虽无具体衡量的尺度,但有衡量艺术高低的道理。若不明白此中之道理又何从辨高低。得理者方可得大自在。

作为有责任、有良知的传承者,须知鉴别,取其精华,精华应是历史留与我们的精神,而非面貌。只知袭古人面貌者,岂不为古人奴隶,拾古人牙惠,可悲。试看晋唐以来,多少书家,有一似者否?羲、献父子不同,米芾学二王而不似二王,各有面貌。后来学者出口便言古法,殊不知法既未立,不知古人法何法,法既已立,又不许今人出古法,岂不让人捧腹。学者须自立门户,当发挥自己性灵,切莫寄人篱下,要知得形貌者有尽,而领精神者无穷。

明此,与古人对话、与自然交流又有何难。方可知古今精神一气耳。