赵晓东:隐居民房中,描画边缘人

来源:重庆晨报 作者:admin

工作室主人:赵晓东

工作室地址:磁器口凤凰山

工作室面积:310平方米

工作室素描:一套不太规整的错层机构的民房,有一大一小两个画室,大的一间空间在5米以上,一整面的窗户可以看到磁器口古镇全景和不远处的嘉陵江。另有两间储藏室与一间客房,一间阁楼。除了主人经常在这里创作以往,这里还生活着两条狗和一只猫。

《春运》系列1

凤凰山

去赵晓东工作室之前,曾经读到过批评家管郁达的一段文字:“赵晓东的工作室位于重庆沙坪坝的一座山上,叫凤凰山,周围全是菜地。我跟艺术家气喘吁吁地爬上他那间工作室时正好是中午,天气热得要命……”管郁达去的时间是2010年5月9日中午。

两年多后的一个下午,重庆晨报记者先乘202路公交在劳动路与磁器口之间的三陵大厦站下车,再爬上一段陡坡,穿过一片停产的厂区,绕过七弯八拐的民房区,终于在一片菜地边找到了赵晓东工作室所在的民房。

赵晓东说,他在读大学时就有自己的工作室了。“那时候一个月的生活费才150元左右,而租工作室的费用却在250元以上。”赵晓东的父母都是普通工人,他从大学起帮老师画壁画、搞雕塑,为出版商画连环画,有时还自己卖画,大学期间基本上没有找父母要过钱。

从川美油画系毕业后,他到四川师范大学任教。有了工资,赵晓东在学校附近租了一个四合院,“又当工作室又住家。”在那里赵晓东度过了5年悠闲时光,画了很多油画山水。

2002年,赵晓东来到重庆大学任教。“当时学校分了一间工作室给我,是理工楼里的一间阁楼。从外面看很漂亮,里面却热得要命。当时我已经开始画‘棒棒系列’,所以就想在城乡接合部找工作室。先是在停产了的丝纺厂找到一间会议室,在那里画了两年多。回来听说那里要拆迁,就搬到了现在的工作室,一呆就是七八年了。”

隐居

赵晓东现在工作室所在的凤凰山,颇有历史可追溯,是载入了中国抗战美术史的。当年,包括吕斯百、王临乙、吴作人、常书鸿、秦宣夫等一众名家,都在这里的教育部美术教育委员会生活创作,并留下了大量传世佳作。

赵晓东当时选择这里的原因,并不是因为它的历史,而是因为这里到处都能够见到他笔下的人物—生活在城市边缘的农民工,他们“早上7、8点就去打工了,晚上才回来,然后吃点肉,猪耳朵之类的,很有意思。”

隐居在这个位于城乡接合部的工作室,不但给赵晓东观察生活带来了便利,也为他远离热闹筑起了一道屏障。“平时一般不会有人来打扰,就是朋友来访,也要先打个电话预约,这样我就可以主动安排时间。”赵晓东说,只要不上课不出门,他都会呆在工作室“上班”。早上9点多钟过来,一直要画到下午5点以后,有时候还会画到晚上9、10点钟。中午饭一般是在山下的小馆子解决,“几乎不睡午觉,困了就喝喝茶,看点闲书。”

创作

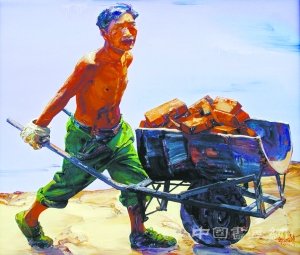

熟悉赵晓东作品的人都知道,他的成名得益于学院派扎实的表现力,创作了一大批以“城市边缘人”为题材的新表现主义作品。“其实我对以农民工为主体的城市边缘人的关注,从黄桷坪时代就开始了,但真正进入创作状态是2002年回到重庆之后。”2004年,赵晓东的《新工地》入选中国第三界油画作品展;同年创作的《希望》在2005年的上海青年美术大展中获得唯一的油画金奖。2006年,赵晓东推出了他的首个个展《走近的距离—赵晓东油画展》。

“赵晓东对农民工生活的观察与想像,其思维角度是平视的。”评论家王林评价赵晓东的作品说:“和上一代人充满拯救愿望的理想主义不同,赵晓东只想描绘他们,把更多的用心放在形象特点和塑造方式上。”

在举办多次个展后,虽然赵晓东的创作依然是关注“城市边缘人”,但表现内容已从最早的在街头揽活、工地劳动、开摩的等,延伸到农民工群体的业余生活和个人情感,“追踪”他们挤上春运列车,回乡杀年猪走亲戚,以及在面目全非的故乡前的无奈与迷惘……

在工作室里,记者看到赵晓东最近创作的一组作品初稿。这些作品的主题是留守儿童,这是他最近两年数次进入大小凉山写生时的体会,“社会各界都在用不同方式关注留守儿童,但他们真正需要什么,许多人未必清楚。我希望通过我的作品,向社会传达我看到的、真实的、刺痛我内心的东西。”赵晓东说,他计划用两年时间来完成这个主题。重庆晨报记者 李炼

艺术家简介>

赵晓东,男,1971年生人。1997年毕业于川美油画系,现任重庆大学艺术学院油画系主任。

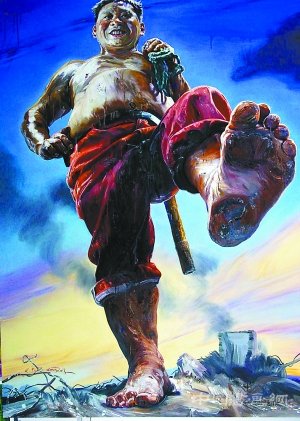

《乾坤掌》

(左)

《希望》(右)