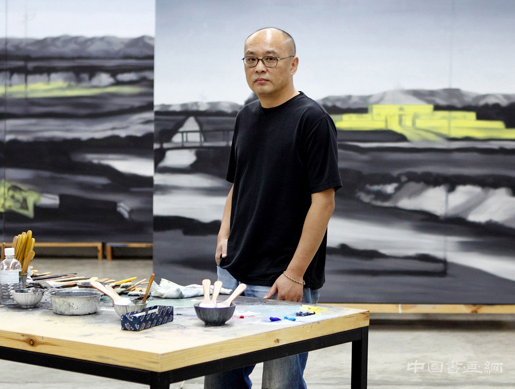

张晓刚:对生活残片的记录

来源:中国书画网 作者:admin

张晓刚无疑是中国当代艺术家家中最重要的艺术家之一,作品所承载的个人经验与群体性公共经验耐人寻味。从80年代的“手记”系列到“大家庭”、“绿墙”由关注个人化体验转向关注个人与公共之间的复杂关系,以及公共价值和个人价值之间相互影响所形成的现实境况。张晓刚作品呈现的思辨与反省,正如他所讲:“我是一种游离在回忆和现实之间的状态。可能我在现实中生活,但是我在享受我的记忆;可能我在表达我的记忆,但同时我在看生活,体验生活这样的状态。”

张晓刚作品中总在试图关照所见实物背后所看不到的另一面。但他并不作为历史学家或社会学家去揭示历史的真实,亦如张晓刚所讲“其实我一直要关心的特定前提是中国人,中国人生活在这样的现实里边,个人与这个社会之间是种怎样的关系,个人和公共标准是怎样的关系。为什么这是我所关心的?在于事物的背面,其实也就意味着,个体、团体、或者是一种现象都不是孤立存在的,它总是跟周围有发生关系,因此而导致的境况。”借佩斯北京举办《史记》张晓刚个展的机会,听艺术家如何看待自己创作发展的轨迹?如何看待此次展览所呈现不同材质、不同语言的作品,与之前作品的脉络关系?如何看待与佩斯的合作?以及市场变化对艺术家有怎样的影响?

关于《史记》展

雅昌艺术网:这次展览的作品基本思路是怎样的?

张晓刚:其实这个展览的想法,基本上是“修正”展览的一个延续。但是这个想法,也是这几年我一直比较关注的,比如跟“记忆”相关的主题。另外人们在快速变化的生活状态下,记忆和失忆与我们现在面临的种种快速变化的状态,产生心理上的一些反应,跟这些相关的等等问题。好像是在做一个关于记忆的东西,实际上是因为我们的生活变化太快,导致我们的记忆不断地流失,很年轻就开始怀旧等等。因为我是一贯比较关注记忆的,所以这个想法也是这几年一直在关注的问题。

从前一个系列“记忆与记忆开始”,到后来“里与外”,发展到“修正”到今天算是有一个延续或者是一个深入。我希望把这个主题持续下去,到一个相对比较深的状态,看有没有另一种可能性,这个是基本想法。

雅昌艺术网:这个展览的作品构成是什么样的?

张晓刚:这次展览,首先是在画廊的展览。去年在纽约的佩斯画廊做了“修正”展。那个展览主要是传统的架上绘画。因为我长期以来也是布面油画比较多。从05年开始,我就做了其它的一些材料,比如摄影,摄影和文字之间形成了一种关系。那么这个展览,就想把我的绘画跟文字结合在一起。这个想法想了很久了,一直到去年年中的时候,具体的时间忘了。最后确定下来用幻影材料,也不用照片了,也不用布面油画,就是尝试一种幻影材料,就是跟镜子有关系的材料。后来由于镜子易碎,运输各方面的问题,就改用镜面的不锈钢板来做作品,通过镜面的材料加上丝网印、加上油画、加上文字的书写,组成成一个新的平面作品。

这个想法作为基础。另外我一直也在尝试做立体的东西,大概已经有三年了。我做得很慢,也没有对外公开。我想通过这次展览把这些想法一起来完成。所以我也没有把它当成雕塑,只是用不同材料的表达。从去年开始,这几个作品同时开始进行,这一年下来,现在看到这个展览就是分两组:一组是平面的,一组是立体的。但是我做作品跟一些艺术家不太一样,我不是一个观念艺术家,我不会先想好一个观念,然后把所有的东西铺好了,做出一个装置就成了,我不会那样。我的想法从开始就是一种感觉的状态,慢慢地寻找,中间要反复地推敲,还要反复地实验,浪费了很多材料。这样一个过程,慢慢地开始找到感觉。找到感觉以后,到进展场还在变。就是有一些东西,觉得这样可能好,那样可能会好,一直在变化。就像一种生命流一样的,在这个过程中间,会生发出意想不到的事情。从这些角度对“记忆”进行创作的过程。

关于创作的背景与脉络

雅昌艺术网:在您对“记忆”的创作中具有的伤感和怀旧以及时间感、历史感,与今天的社会现实是一种什么样的关系?

张晓刚:其实我不是一个那么容易直接地去面对现实的一个人。我比较习惯反省,反省的过程中,我发现我是一个在逃避的人,包括我的艺术都是这样,我永远在选择一条逃避的道路,比如说大家要面对时尚的东西,现实的东西的时候,我对那些东西没有兴趣,我本能地就要采取逃避,逃到哪儿呢?逃到“过去”。但是当别人跟我讲你是一个历史主义艺术家的时候,我觉得不对,我不是一个历史学家,我要从历史里逃回来,在不断地逃跑过程中,其实有新的东西好像就出现了。所以我觉得我是一个游离在回忆和现实之间的这么一种状态。可能我在现实中生活,但是我在享受我的记忆;可能我在表达我的记忆,但同时我在看生活,体验生活,是这么一个状态。

雅昌艺术网:从早期带有象征主义的浪漫气质到“血缘”、“大家庭”的冷静思辨都有一种顾此而言他的风貌,您总在试图关照所见实物背后的看不到的一面?这与您的性格有怎样的关系?

张晓刚:我觉得肯定还是有关系。我相信我是属于比较相信作品跟人的一种直接关系的艺术家。所以我说我不是观念的艺术家,我不靠知识来创作,我靠体验来创作。什么体验呢?一个是体验现实,体验现实造成的一种心理上的感应。我是这样来创作的。所以我觉得我所有的创作都跟体验有关,包括文化体验和现实体验。

我总要关注事物的背面,是不是我要做一个社会学家去了解事物的本质是怎么回事?包括历史的真实到底是什么?这些不是我要关注的。其实我长期以来习惯于有距离感的事情,去观察或者是去体验现实、物质等等......所以我关心事物的背面,到底是什么?有一个人过来的时候,我可能也同时看他的投影是什么样子,我会关心这些,属于比较阴静的艺术家,相信梦幻、直觉这些东西。所以做不了现实主义的艺术家,做不了时尚型的艺术家,就是这个意思。

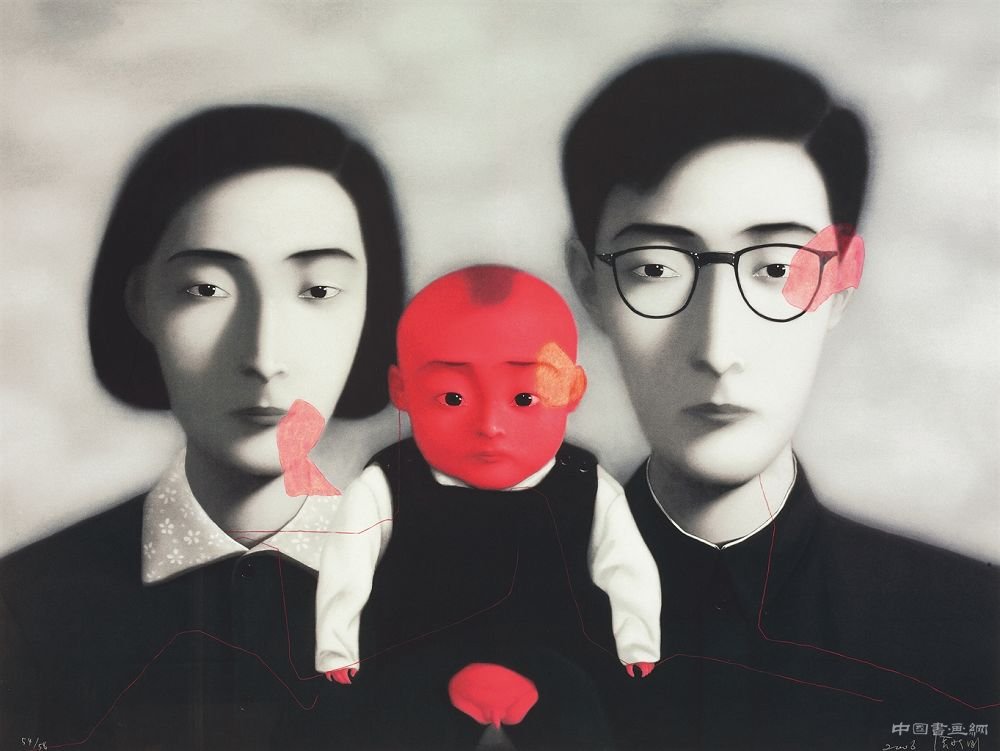

还有背后的东西也是双重含义的。一个是它对一个事物表面之下一个本质的东西,一般我们可以这样去理解。还有另外一个意思,就是最本质的东西不是我追寻的,我要追寻的是它后面所代表的东西,或者什么东西影响的,也是我一直关注的一个方面,就是我不会去关注公共价值的东西,我也不会过分地迷恋个人价值的东西。我关心的是公共价值和个人价值之间产生的影响,形成了一个什么东西,其实也是《大家庭》基本的一个主线,《大家庭》也不是简单地去怀旧,也不是像西方人说的反叛、意识形态、独生子什么的,跟这些都没有任何关系。其实我一直要关心的特定前提:你是中国人。中国人生活在这个现实里边,你和这个社会之间到底是一个什么关系,你和这个公共标准到底是一个什么关系,对我来讲这个有意思。为什么?事物的背面,其实也就意味着你不是一个孤立的人或者一个群体,或者是一种现象,它总是跟周围有关系,总是有原因的。这个时候,各种各样的原因影响到这个人或者是这个群体,或者是这件事,它会形成一种什么感觉。我觉得这个有意思,这个是我比较关心的。

为什么要画《绿墙》的作品?从《大家庭》之后,我开始回到个人生活空间、私人房间、过去年代大家认为比较美好的风景,其实都是有种个人的幻觉在里面。我画那些中国五、六十年代的风景,翻开那些画报你看,当时中国人认为最好的风景不是原来认为的名山大川,而是红旗、拖拉机、工厂、拖拉机在田野上奔跑这一类的东西,这些东西跟人的理想有关系。所以实际上,中国人对风景的理解在很长一段时间是意识形态化的。

反过来讲,人的私人空间、家庭环境也能感觉到意识形态对它的影响。从我父母的房间就可以看到,他们一直保留了绿墙的习惯,那个沙发怎么摆,每一样东西,每一个沙发旁边的茶几上面放什么东西都非常讲究,我原来不懂,后来慢慢的我理解了,它变成了一种生活美学,这种美学是包含着一种国家的、意识形态的、公共的、传统的,也包括一些个人的东西结合在一起,形成了他的生活空间,美学环境,我觉得很有意思。从前年开始,就一直开始表达这个概念。也就是有了“修正”这个概念,就是《绿墙》这一系列开始创作到现在。

雅昌艺术网:《绿墙》、《大家庭》与之前的《手记》系列的作品是怎样的关系?

张晓刚:原来创作《手记》的时候非常个人化。后来画到一定的时候就做不下去了,因为它太个人了。到后来又到《大家庭》变得相对公共化一些,这个阶段过了以后,我就想把这两个东西再重新来调整,所以有了《失忆与记忆》这个想法,好像个人的东西又增加了,但是通过个人的生活去感受,它会影响以后的个人生活。后来一直到现在都是这样。有时候可能公共的东西影响多一些,有的时候,可能个人的又多一些,我觉得中国人的生活永远是在这里边寻找平衡。包括所使用的很多生活的物品,你都能感觉到社会和它发生了一种很密切的关系。这就是我刚才讲的,个人和公共之间永远是一个很复杂的关系。所以这个展览里边,另外一些立体的都是和个人相关的,我把它陈列起来。《史记》展览不是一个真实的历史上的记录,而是心灵上的一些过去的生活或者是什么残片东西的一个记录。跟我过去的生活有关,实际上现在我是又回到过去《手记》那个时期,重新寻找一些跟个人相关的一些线索,同时也找一些公共的线索,然后加上我今天的一种体验,对文化和现实的一种体验,形成了一个作品,一种状态。

雅昌艺术网:八十年代的“乡土绘画”和哲学思潮与您当时的作品有着一种什么样的关系?

张晓刚:那会儿年轻,刚刚开始。我跟乡土没有太大的关系,因为是那个时代,大家都画乡土。

雅昌艺术网:那个时候都要到农村写生、画风景。

张晓刚:风景、人物、速写,那个时候大阿坝、藏族地区一呆就一个半月,然后到大凉山呆了一个月,去寻找那种感觉。但是我后来发现,我跟乡土实在是没有太多的关系。原来我们有一个革命圣地叫“龟山”,那也是少数民族,像毛旭辉我们经常去。其实也不是采风,不是找一种好像很纯粹的东西,从里边去寻找一种现代人的孤独感、宗教感等等这些东西。其实“乡土”在我的艺术生涯里面,只是因为教育的原因,有一点乡土的感觉。到后来更多受影响的还是现代主义,超现实主义对我的影响是特别大的,到现在都有。

雅昌艺术网:马格里特对您影响大吗?

张晓刚:其实挺大的。我现在觉得那个时期,像基里科对我的影响更大,从画面感觉来说,马格里特哲学的东西太多(哈哈)。有的我也看不懂,但是他的画面呈现的那种很神秘的感觉,我很喜欢。基里科那种不光是神秘,还有一种个人的气质,一种忧郁的感觉。有时候开玩笑的时候,说他二十来岁画的那批画,那种投影,一下子就画出了一个世纪的犹豫,太不得了啦。

雅昌艺术网:现在对您来讲,哪些作品是有承上启下作用的?

张晓刚:我每一个时期都会有一两张画对我来讲是很重要的,可能对别人来说看不出来。但是对我个人来讲,有一个承上启下的作用。尤其是原来年轻的时候,一般只要我转折的时候就会有。后来成熟了,这种感觉就弱了。年轻的时候,决定要转变的时候,我会有一两张画要把它画死掉,画到我自己都很恶心,觉得找到那个感觉了,第二张画就不一样了,轻松了很多。最早从《梦幻》到《手记》之间也有一段,作品现在在我手上,但我不能说是哪一张。那一张我反反复复,从表现主义,最后画成了超现实主义,那个画画得那么厚,就是找感觉,画了一两个月的时间,转到了《手记》。从《手记》又转到《大家庭》,中间有一年的过度。92年是一张画不画停笔一年,完全让自己处于一个休克的状态,倒垃圾、腾空、然后开始往里面装东西。93年的时候画了一批比较有实验性的,也就是后来挺有市场的那一批,什么老毛的肖像,叶帅的肖像这一批,包括《天安门》,其实那是一些孤独的东西。转到《大家庭》也有画到后来非常艰难的,有一张画也是什么事都不干,就画这张画,每天工作六到八个小时,就画那张画,画了一个月,把感觉找到了,才有了后来圣保罗展览的作品,就是先死而后生嘛。

雅昌艺术网:圣保罗那次展览对您很重要吗?

张晓刚:很重要。所以我觉得我的运气太好了,我刚刚找到感觉,机会就来了,刚刚找到感觉,刚刚画了两张,我觉得状态特别好,一下子就受到圣保罗的邀请,主要是运气太好了。后来都没有那么强烈的感觉。后来就是慢慢地发展了,而且我有一个习惯,我是一般在画画的同时,因为艺术家每天会有很多的奇思怪想,有一些想法我会把它记录下来,但是不一定去画它。包括你现在看到作品的原作,大概在97、98年,草图就已经出来了,但是不知道怎么表达,就先放那儿了。可能过了差不多十年,什么也没有做。03年做了六年,开始有感觉,把它重新弄出来画,画到现在。所以现在很难有一个那样的状态,把自己腾空了,再去装新东西,不会这样的。现在在进行的过程中,有一些东西就开始生发出来了,就像今天的展览一样。因为去年做《修正》展览准备的时候,就已经开始提出来了,但是事情得一件、一件做,不能一下子做得太多,要一件、一件完成,所以先把《修正》完成了,再把这个展览完成了,就是这么一个状态。

关于佩斯纽约与佩斯北京

雅昌艺术网:和佩斯的合作怎么样?

张晓刚:刚开始。因为像这种超级画廊怎么合作,我也不知道,没有经验,也没有人告诉我。他们主动来找到我,肯定有他们的理由和想法。我关心的问题,不是说跟他们合作价格可以卖得更高或者怎么样,我觉得这个不是最重要的,最重要的是它代表一个平台,这个平台是更国际化或者是更尖端化的,因为他们代理的艺术家都是大师型的艺术家,所以对我来讲也是一种挑战,通过跟他们合作可以体会到很多东西,也体会到很多过去体会不到的。但现在还不知道。合作不到两年的时间。

雅昌艺术网:也是因为在全球化的状态下。

张晓刚:对。其实我能跟佩斯走到一起,很大一个原因也是因为他们在北京要开画廊,所以我跟冷林开玩笑讲“我是跟佩斯·北京合作,不是跟佩斯合作。”因为“佩斯·北京”和“纽约·佩斯”是不一样的,纽约·佩斯代表着过去,佩斯·北京代表着未来;佩斯·北京代表着中国和世界的关系;纽约·佩斯代表着美国,过去的美国和历史的关系。当他们决定要到北京来开佩斯·北京,我觉得这个想法特别好,这是真正的中国的艺术和世界格局之间形成一种很紧密的关系。

雅昌艺术网:不简单的是一个桥梁的作用?

张晓刚:我觉得不是一个桥梁,跟冷林这方面有共识,我跟冷林也经常聊佩斯的经营角色问题。佩斯·北京不是一个代办处,也不是一个中转站,更不是一个简单的桥梁,它是一个平台。当然这个平台的基础是由佩斯来做的,但是表演的时候,表演是今天的中国,四九年以来的中国。我觉得这样才有意义。如果只是说佩斯在北京开一个中转站,搜集作品或者是搜集什么东西,那还是纽约·佩斯的想法,所以为什么他们要选择冷林呢?因为对中国来讲,他们毕竟还是不了解。跟他们接触多了会发现,他们对中国的了解还是比较简单。有冷林和中国艺术家积极参与佩斯,而且在北京798这个地方做展览会很不一样。我的体会,去年秋天我在纽约做展览和在这里做展览感觉还是不一样,还是一个单位,但完全是两种感觉。

昨天晚上我和冷林,我们两个还在那儿聊。如果在纽约做这个展览的话,早就结束了。你算一下员工,一件作品从地上抬到桌子上,就这么一个动作,我看了一下大概有十来个人抬。我说在纽约的话,顶多安排两个人。而且两个人的工资很贵。中国人不一样,是可以一直把那个作品抬上去放好为止的,重点在于完成工作。这就是在中国做展览和在西方做展览很不一样的地方。

雅昌艺术网:时间成本等等,各方面都不一样。

张晓刚:对,观念完全不一样。所以我觉得中国这种活力,真的是西方艺术达不到的。在西方做展览,感觉是在为别人做展览一样,在国内做展览有一种为自己做展览的感觉,可以不断地实验、变化、有新的想法,可以变来变去的。如果要是在纽约就不行,因为时间是卡死的,布展时间一两天就是一两天,几分钟都不能多。

雅昌艺术网:那个策划展览的方式、方法很严谨。

张晓刚:对。架上绘画就简单了,在这儿画好了,打包运过去往墙上一挂就完了。但是做装置就不一样,现在开始理解做装置在国外多辛苦。飞过去,住在那儿吃也吃不好,睡也睡不好,在那儿做装置。中国艺术家在外面做装置真的太辛苦了。

雅昌艺术网:纽约那次没有这次展览的雕塑?

张晓刚:没有,那会儿雕塑还没有做出来,有两个小些的,可能就是需要点缀一下,让别人看一看,艺术家也有新的东西在做,但不是特别成熟。不像这次比较立体的一个感觉,有平面的,有雕塑等等。

雅昌艺术网:材质上也不一样,有布面的,钢板的等等。

张晓刚:对。这次的作品和过去有一点不一样的是文字的东西加强了。完全把自己弄得很辛苦,画完了画还要写,等于还要留一半的时间写作。我等于是给自己一个挑战,因为是《史记》,我不能去抄书,我想我得真实地记录我心里边的感想和我的一些体会等等。比如我画十五张画我要写十五篇日记,在绘画上。我回到一个真正写日记的状态,而不是我先有一个稿子抄上去,这样就相对简单了。我想尝试一下,就像写日记也能像我画画一样,是一种创作的状态,就是完全换一个思维去创作。我想试一下,因为写日记不可能有草稿。那么就在上面写,每一件作品下来都是一篇日记,那一篇日记就是写的哪一天,就是真实的那一天的想法,写到哪儿就到哪儿。很痛苦,比我画画还痛苦。毕竟画画还是轻松得多,写东西不是我的长项。原来想得很简单,就是我可以写一些最简单的日常生活,后来发现不行,可能人就是这样的,你写着、写着就抽象了,越来越抽象,写到后来,最后两天,基本上我自己开玩笑说:像摇滚乐歌词一样的。就是写到那种抽象性的感觉,感受性的文字,不是一种简单的记事一样的笔记,反正是心灵的笔记,算是这。因为我原来也一直对文字有兴趣,这次对我来讲也是一种挑战。本来原来想一直写到开幕前,完全不很,疯掉了。所以昨天在现场,雕塑上也可以写,我就在那儿写,但是已经被掏空了,没法写了。我就开始把一些我读过的,或者是我喜欢的歌词写在了上边。就是有什么想法,画的画之类的,增加了书写的感觉。我想把这个展览弄得都是回忆的,书写性很强的一个展览。不像原来在《大家庭》那个时候,很经典的,结果式的作品。所以我就想把它弄成一个在路上的感觉,是一个过程中,你停下来想一想问题,你看到了什么就把它描绘下来的状态。它不是一个结果式的展览,它是一个过程,但是这个过程要尽量做到位,也是一种反省的状态。思路这样了以后,好不好就要看了再说。

雅昌艺术网:这个展览没准儿又是一个转折?

张晓刚:我不奢侈这个东西。其实我从来也没有刻意去追求改变,是自然产生的。我觉得观念艺术家必须要思考,要思考下一个观念将会是什么?要相凝聚。我不行,我做东西永远是觉得应该往这边走,应该往那边走,我是一个生命派,是要不断地蒸发出东西,像发霉一样的,一点点地出来,不是要事先打磨得非常完美,呈现出来给大家看,我觉得不是,还是自然发霉,这个展览也是这样的一个过程。

关于市场

雅昌艺术网:现在的环境和八十年代或者是和九十年代初的环境有了很大的变化,怎么处理创作、市场等等一系列的各种问题?

张晓刚:市场不用我去操心,市场由画廊去做,他们是专家,我一直跟画廊关系是很近的艺术家,我很少自己去经营,去弄,我也不会。所以我觉得我的运气很好,我总能碰到好的画廊,他们帮我运作。我觉得艺术家还是专心搞创作比较好,尤其是像我这样做作品又慢,你再去分心做其它的事情,就更慢了。我觉得还是应该有一个分工,一百块钱,大家一分,分了以后,你也轻松,他也轻松,你也可以活得很专业,他也可以活得很专业,就挺好。你要想把另外五十块钱也拿到手,就得做他的工作。

雅昌艺术网:之前的社会环境和现在的社会环境也是有变化的。这种变化对您也是有影响的吧?是创作更轻松了吗?

张晓刚:我觉得没有太大的变化,你说经济好了以后,对艺术家的创作应该是更轻松、更自由。但是我发现成本也比原来高了很多,工作室也开始大了一些,像我这些展览的作品成本都很高。像一张油画的成本可能几百、几千块钱,现在像用钢板做的,因为材料的不同,要在十年前可能想都不会去想,就是不会用这种材料,现在就不会去想这个问题了,反而以效果为第一。像那些雕塑改了又改,我浪费了很多材料,我觉得市场经济来了应该是好事,艺术家在市场经济下面,我个人的观点应该是追求一种更自由的方式,而不是变成更多的包袱。可能我是这样一直这样过来的人,创作已经变成了你的生活习惯,那么你的生活习惯和可能是跟着环境在变。过去见面,如果要是聊天的话,肯定不敢到这儿来,那么现在环境改了,咱们可以换一个好的环境,但是谈话的内容还是关于艺术的内容,其实就是这么一个关系。