四叔周季木(上)

来源:中国书画网 作者:周景良

老照片

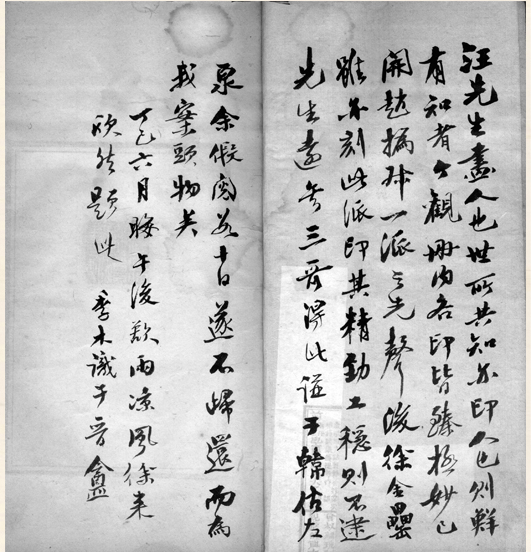

四叔名周进,又名周枬,字季木。光绪十九年(1893年)生。我父亲和季木四叔年龄只差两岁。四叔是一位金石学家,精于文物鉴定,富收藏。除三代彝器、印玺、封泥外,主要收藏汉、魏、晋三朝代的石刻。四叔自1909年即从扬州移居天津。1914年以后父亲也从青岛迁到天津来了,两兄弟重聚,欢聚之情,可以想象。加之,两人都爱好古文物,都具有高度的鉴赏水平,所以互相题赠等事就很多了。四叔又长于书法,常见他的题字,寥寥数字,便极古朴精妙之至。他的字,我过去看到的很多:或题在一张拓片上送给我父亲,或题在碑帖册上送给我父亲,有时还偶然地在一本印刷的碑帖上的题字。这次在书箱中见到他的手迹不少。例如,在这里见到在一本《汪叔民印存》(汪叔民所刻的印章打印成册)上有季木四叔题了占两页长长的一段话,亦颇生动:

汪先生画人也,世所共知;亦印人也,则鲜有知者。今观册内各印,皆臻极妙,已开赵撝叔一派之先声。后徐金罍虽亦刻此派印,其精劲工稳则不逮先生远矣。三哥得此谱于韩估左泉,余假阅数十日,遂不归还,而为我案头物矣。

丁巳六月晦,午后欲雨,凉风徐来,欣然题此。

季木识于晋盦

这里活脱勾划出一幅有趣的情景。哥哥有一本印谱,弟弟借来看,觉得好,便决定据为己有,不再归还,而且还得意地在夏日午后清风徐来之际写下“为我案头物矣”。兄弟融融之乐,现于纸上。

既为四叔所据有,怎么又到我父亲这里来了呢?1914年父亲从青岛迁到天津,两兄弟聚会了。到1928年,四叔迁居北京后,或四叔来天津,或我父亲去北京,来往仍很密切。直至1937年十月季木四叔因病去世,父亲到北京为他料理后事。我猜想,父亲为了有利于保存,取回一些有纪念意义的东西,如季木四叔的一些手稿等,《汪叔民印存》当在其中。

上面《汪叔民印存》是近人刻印。古代(先秦、汉、魏、晋)玺印也是父亲和四叔的同好之一。两人时相观摩、讨论。(但四叔在世时,父亲还没有开始大量收集古玺印。)而书箱中的一本《兰根草舍印存》,也记录了两人在这方面的心灵交流。

《兰根草舍印存》,是一本拓印一批所收集的古印的册子。封面有两篇题字,前一篇没有署名。但从字体、从内容看都确是季木四叔题的:

丁巳(民国六年,1917年)除夕前二日,三哥以此册见赠,盖沧州王国均所藏印谱也。虽无甚佳品,然如宁朔汝南两将军印、军中司空、廪丘长印、横阳左尉、广平右尉等印皆不常见者。纔及百馀而无一残缺,虽少,亦可珍也。

戊午(民国七年,1918年)人日记

汝南是安南之误

石尠墓志

同样在封面上,距此题记二十二年之后,我父亲也题了一些字:“顷收一本,凡四册。官私印凡增百馀方。官印中如辅汉将军章、新甫侯印章、禁圃左尉、胡骑校尉、俞元丞印皆致佳者。编次校(较)此本为善。然列俞元丞印于石刻闲章中,殊可笑也。俞元丞印、军中司空近为余收得。惜季弟不及见之。庚辰(民国二十九年,1940年)八月弢翁记。”

这显然也是四叔去世后取回的。题字时,季木四叔去世已三年,我父亲已开始收集古玺印,对古玺印兴趣较以前更高了。收得好印,只可惜不能与弟弟一起观赏了。在父亲题记中提到“顷收一本,凡四册”是指买到另一部《兰根草舍印存》。不是有题字的这本一册一部的,而是一部共四册,而这部也在这批书箱里。

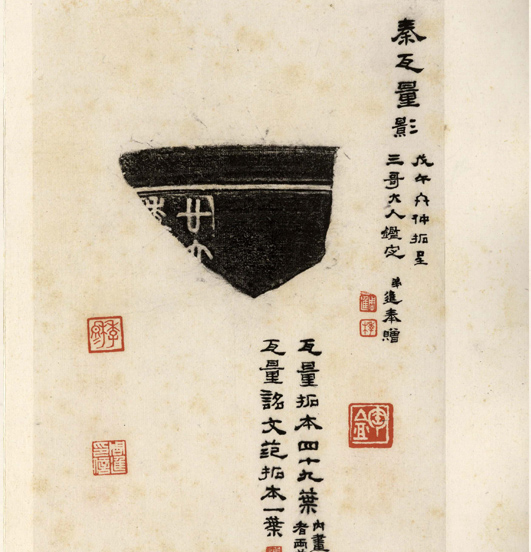

书箱中发现另一件四叔的纪念物——一本裱有秦代瓦量拓片的册页。是民国七年戊午(民国七年,1918)赠给我父亲的。上有四叔精好的题字,还盖上一些刻得很好的图章。其中有一页为他收藏的秦瓦量范的拓片。秦始皇统一天下的度、量、衡,在标准度量衡器上刻或铸上诏书。量,是容器。瓦量,是陶制的标准量器。范,是模子,是制造量器用的模子。这秦瓦量范是稀有的文物。所以他在这张拓片上又题字如下:

丙辰(民国五年,1916年)冬莫(暮),得之津估孙姓市中。从前金石家所未见。兼前所得石钧权,皆宇内仅有之物。潍水陈寿卿家藏秦器最夥,未闻有此范也。

戊午(民国七年,1918年)冬莫(暮)拓呈三哥大人鉴定

弟进奉赠

图9 周季木题汪叔民印谱

但是在后面一页又有父亲距这题记十九年以后的题字。那是在民国二十六年丁丑(1937年)四叔去世不久后题的了:

秦瓦量影五十页,四弟用六吉棉连精拓以贻余者。世间恐无第二本。惜付劣工装池,致多损毁,见之令人心恶,遂阁置不复省览。顷因检点四弟手迹,乃搜寻及之。朱记宛然,墨痕黯淡。翻(上夗下巾)一过,不禁凄怆久之。时去四弟之殁仅六十五日耳。

图11-1 秦瓦量拓片-1

丁丑十二月初六日 弢翁

上面四叔的题字说明了他得到这古物的珍稀之处,并赠这拓片给我父亲。而我父亲的这幅题字包含了三点:(一)四叔送给他的这拓片本身就是精品,“世间恐无第二本”——“纸用六吉棉连”,四叔藏品的拓片好像都是用这种纸。我见过很多,这是一种非常白、非常薄而细的一种纸,现在已见不到这种纸了,很大的碑如小子碑、曹真碑的拓片也都用这种纸“精拓”。亡兄珏良告诉过我,当年为四叔拓碑的是马子云,那是有名的好拓工。他1919年入北京琉璃厂庆云堂,1947年受聘到北京故宫博物院传拓铜器、碑帖,并从事金石研究鉴定,直至退休。曾任故宫博物院研究馆员、国家文物鉴定委员会委员。据2004年8月8日天津《今晚报》载,1973年,天津市武清县兰城村出土了汉鲜于璜碑,天津市文化局就特请马子云老先生专程来津手拓汉鲜于璜碑的,足见他在这领域的权威。所以四叔的这些拓片自然是精拓了。(二)因为装裱坏了,看了令人恶心,就放在一旁不再看。拓片的装裱最难。因为拓印时是把潮湿的纸压进碑石或器物的凸出或凹进的地方,利用其凸出或凹进,拓上墨而形成了拓片。工作中,纸必然在凸出的两旁或凹进的低处皱在一起,如果在装裱时不注意,折皱的纸哪怕稍微拉平,字划就变了形。如今虽然流行书法艺术,到处有人装裱,但恐怕注意做好这点的不多,即使是有名的大裱画店这方面也不敢保其可靠。(三)从题记上看(“顷因检点四弟手迹”),四叔去世后,父亲确实在整理、收集四叔的遗墨等等,看到四叔的手迹,“不禁凄怆久之”。睹物思人,倍加伤感。在书箱中,还有几本四叔的手稿,如《秦石轩藏汉晋刻石目录》、《季穆藏石记》、《居贞阁所藏汉晋石影释文》、《吴轩古刻善本录》等。

书箱中有1929年四叔印行的《居贞草堂汉晋石景》。那是一部全面介绍四叔藏石的图录,每石既有说明又有图。图印得不精,是带图的目录性质的刊物。关于四叔藏石的拓本也有一些,如《魏石经室所藏泰汉以来刻石拓本集》等。