四叔周季木(下)

来源:中国书画网 作者:周景良

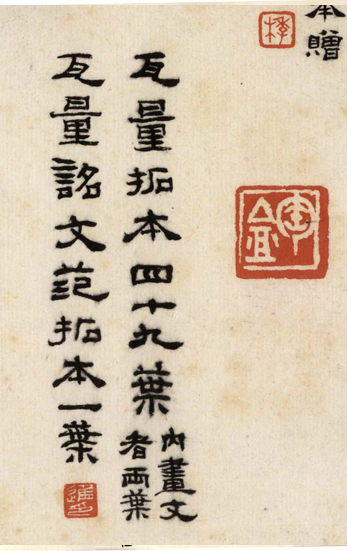

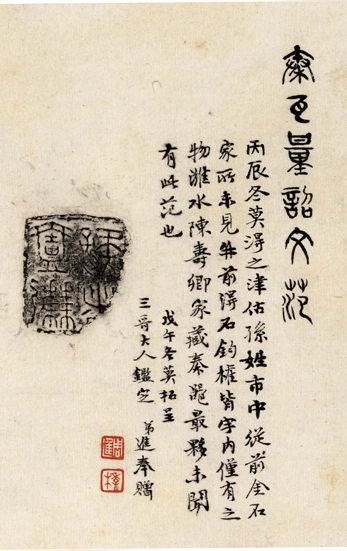

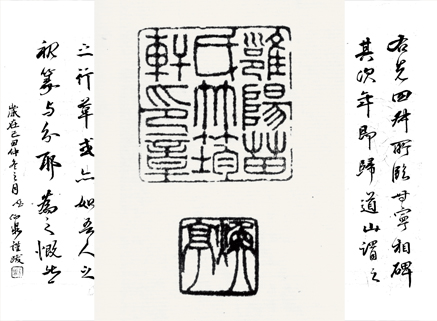

周季木在图11-1中题字部分-2

我十多岁时所注意、关心的是几个大碑。如《小子碑》,欣赏其字体之美,自己也曾临习。另外我最感兴趣的是曹魏的《大将军曹真碑》。曹真是大人物,《三国演义》中都描写到他。我感兴趣的是,碑文中有多处对诸葛亮的蔑称,有“蜀贼诸葛亮”、“妖道公”等等,不止一处。看来,京剧中诸葛亮穿八卦道袍不是全无根据的了。而有一时期的京剧竟把八卦袍改革掉。可惜的是出土后,被人把这些字凿掉了,只留些痕迹。看来《三国演义》的影响太深了。有少数初拓本还完整地保留了这些字,曾被印制成字帖。

一般推崇四叔书法多推崇他的篆隶,尤其是隶书。自清乾隆嘉庆时邓石如为篆书、隶书的书写开辟了新局面,人说“起八代之衰”是有一定道理的。但邓石如的篆、隶有时有些俗。而四叔写的篆、隶则古朴雅致,无丝毫俗气。二兄珏良文章中有一段对邓石如和季木叔的书法作详细对比、分析的文字(香港《收藏家》,1993年第二期,1993年12月出版)。四叔篆隶虽然写得好,但我觉得他的行楷也颇有不可及之处。如上述题《汪叔民印谱》即是。看似随意,而处处古拙之风出于天然。季木四叔题字虽然多,但大篇、大幅的却很少。民国十九年(1930年)他临写了一幅汉朝的小子碑,是隶书(小子碑石是他收藏的重宝之一)。那是一整幅字。我见到的只是石印件,也是一整张。没有上款,只题有:“庚午秋中 周进临朝侯小子碑”。我印象中,这是写给堂叔周志辅的。而志辅叔又印了石印本。因为,我十一二岁时向父亲说我想要一份那石印本时,父亲即命家里仆人到堂叔志辅家去要来一份。

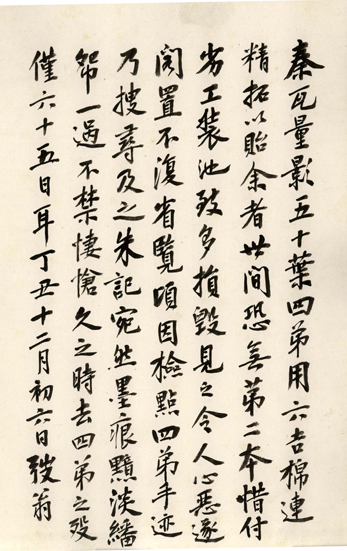

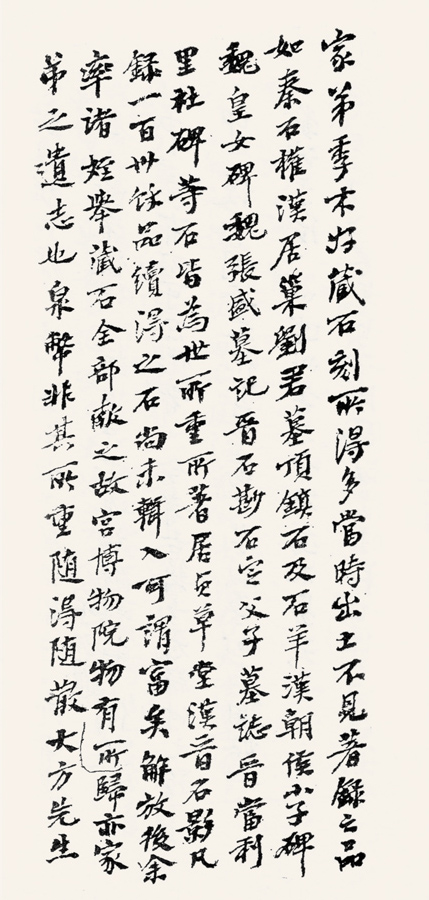

周叔弢题秦瓦量拓片

在季木叔去世之后,父亲(可能还有四叔的女婿、我表兄孙师白)用珂罗版印行了四叔所临《汉甘陵相碑》。封面由父亲好友劳笃文题签:“周季木遗墨”。不是整张,是一页一页的。题:“丙子(民国二十五年,1936年)仲冬下旬五日,略参《礼器碑》笔法,临第三本。 老木。”这是他在逝世前一年临写的。这第三本已赠送给朋友苗焕亭先生了。而第二本仍在家中,也临写得很好。当时经过比较,觉得第三本发挥新意更多,遂向苗氏借回拍照、影印。四叔去世时我才九岁,不了解这样多的情况,是后来听说的。

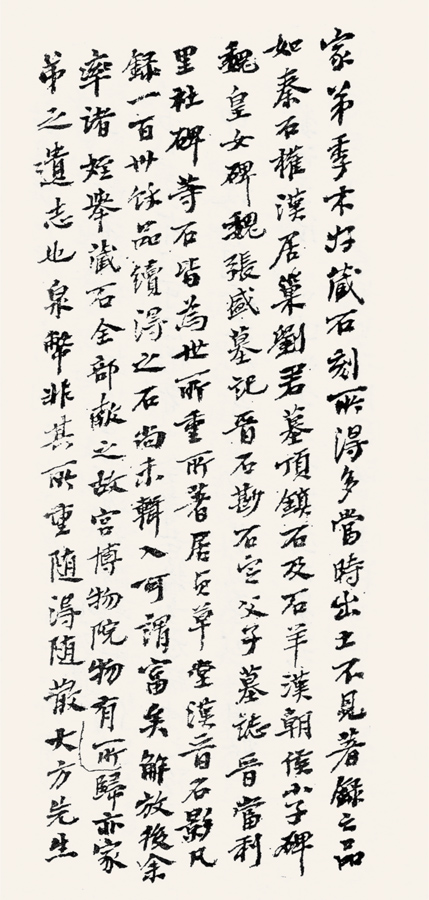

这次和在天津的已九十岁的三哥艮良谈起此事,他也记得当时比较第二本和第三本的事。这次非常高兴的是,在书箱中翻到了那第二本。已裱成一个卷子。在末尾,四叔题:“丙子仲冬十五日灯下,季木临第二本。”而在这末页纸边缘,有一行小字:“戊寅六月下旬敬装卷宝藏。 女 琬 甥 浔 恭志”、“女 琬”和“甥 浔”两行并排写。琬良是四叔的长女,孙浔表兄是四叔的外甥和大女婿。卷末还有堂兄周伯鼎(震良)写的一篇跋。伯鼎大兄上世纪二三十年代曾住天津,和我家比邻而居多年,和我父亲叔侄关系甚洽。他是交通大学电机系毕业,解放后任山东工学院教授,却酷爱书法,用功极勤。在天津时,和我父亲以及父亲好友劳笃文时相讨论。以后每次来天津住我家中,必朝夕和父亲谈论书法、文物。他一生追求“二王”书法,时对用笔加以科学分析。例如,他认为后人学六朝、隋唐用笔吃力,是和古今毛笔的结构不同有一定关系。果然,用他所设计出的毛笔临写敦煌的六朝、隋唐卷子,其笔划就很容易写出。他晚年专研《淳化阁帖》,认为追求二王真意只有从《淳化阁帖》中探索才能得到。一些懂书法的家里人如二兄珏良等,在背后笑他“走火入魔”。自然,这只是觉得从欣赏角度说他有点太钻牛角尖了。对于他的研究书法之深、用笔能力之强,大家是一致钦服的。他所写的这篇跋语可能是他状态发挥得比较好的情况了。应该说,无论是临《小子碑》,还是临《甘陵相碑》,四叔都不是照样死描,都是有所发挥、有所改变的。如果把原碑帖的字拿来对比,并不很像。临《甘陵相碑》第二本其实也很好。所谓第三本好,是指发挥、创造更成熟、形成一定风格。

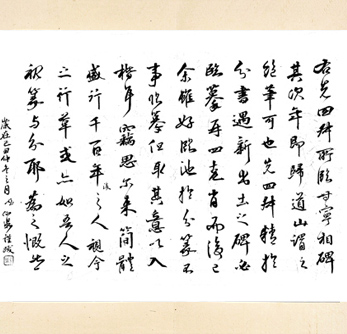

周季木题字

我不及细翻阅,据目录,书箱中有两部题为“季木藏印”的拓印的古玺印谱。一函四册,另一函六册。看来是两种不同的版本,而从网上拍卖目录也看到《季木藏印》有四册和六册两种之别。此外还有一部《魏石经室古玺印景》,这是钤印本。过去印谱大多是钤印的,钤印许多部。印刷在当时反而花钱多而费事。自然,印刷的不及钤印的好。书箱中还有民国八年拓印的周季木“集”的《抱朴斋古印谱》。收藏古玺印,也是四叔收藏的一个重要方面。

周叔弢题《陶庵泉拓》-1 副本

关于四叔收藏古玺印,我说不出什么。我只谈一点,即是他的藏印中最好、最美的要数“君侯之玺”。这印我见到过,印文精美绝伦,放在一个小锦盒中。盒盖内面的白色丝绸上,有四叔以他那古朴精绝的近乎北魏体小楷写的“君侯之玺”四字,下面是否还有题名等就记不清了。只是那精绝的“君侯之玺”四字,给我的印象太深了。至五、六十年之后的今日,我仍能说出哪笔长、哪笔短,以及大致的结体、姿态。这印现在也收藏在天津艺术博物馆。这次我来天津,还去了一次艺术博物馆。它就展在大厅里,可惜展览布置得不好。一是这一方印被按常规摆放着,因此印文朝下,参观者看不见那精美绝伦的印文。若是侧放,则印文、印纽都可看清楚。二是锦盒子没有展出。布展者可能想,盒子没有必要展出。一般说来这是当然的。然而,周季木的书法本身就是极高的艺术品,他又是藏家,如果一并展出,则相得益彰,倍增光彩。附带说一句,四叔收藏,虽不以古玺印为主,但至今网上拍卖仍有四册本和六册本《季木藏印》出现。1989年上海书店还印行了《魏石经室古玺印景》。看来,他这方面的收藏也仍为世所重。

秦瓦量拓片

石刻是季木四叔集一生精力的地方,他这方面的收藏有突出的地位和特点。解放后,我父亲率四叔子女将全部藏石捐赠国家,现收藏在故宫博物院。解放初期,太和殿被全部撤去原有的陈设,改作“伟大祖国的艺术”展览。四叔收藏的《小子碑》就立在中间显要的位置。关于他的藏石,这里不能详谈,可参考《居贞草堂汉晋石景》柯燕舲先生所写的序及季木四叔的自序。另外,二兄珏良写有《收藏家周季木先生》,刊载在香港《收藏家》,1993年第二期,1993年12月出版。在写此文的过程中,又见到堂侄启晋所写《五世书香(三)——今觉庵与居贞草堂》,文中谈四叔收藏亦颇详(《藏书家》第15辑,齐鲁书社,2009年1月,15-21页)。据四叔在《居贞草堂汉晋石景》自序中说,汉晋刻石世上现存不及七百,其十之八九已为各地地方保存起来,私人所藏不过八十多。私人收藏中,以端方为最富,号称近千石,而其中汉晋石不过二十有六。而季木叔写此序时(己巳三月,是在1929年)已得汉晋石一百四十馀石。此后直至季木叔去世为止之八年间所得,尚未计入。据柯燕舲先生序言说,端方所藏汉晋石刻中之精品如食斋词园刻石、杨叔恭残碑、议郎残碑、封墓刻石、西乡侯兄残碑、曹真残碑、杨阳神道碑等,都已归季木叔处;而由季木叔所发现、鉴定、收藏的精品又有魏皇女残碑、魏石经残石、晋石尠及石定墓志、晋当里社残碑等。所以,以私人收藏汉晋石刻而言,季木叔的收藏可谓空前绝后了。

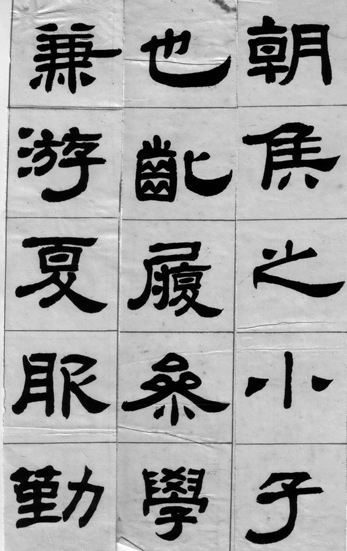

周季木临小子碑

季木四叔身后留下的,除汉、魏、晋刻石外,还有陶片数千片,也是很可观的。这批陶片由我父亲和孙师白表兄捐赠给北京大学了。当时是北京大学五十周年校庆,1948年12月。北京大学庆祝五十周年,印了几本小册子:《北京大学五十周年纪念特刊》、《文科研究所展览概要》、《博物馆展览概略·中国漆器展览概略》、《法政经济纪录室概况·社会主义及苏联文献展览说明·法律图书室藏书概况》、《古铜兵器展览会》。实际上,那是在解放北平时的围城中。在上述的《纪念特刊》中第一篇文章是胡适的题为《北京大学五十周年》的文章。巧的是,文章所署的日期为“卅七(即1948年),十二,十三。”,正是这一天解放军在清华大学北面打响了炮,发起了围攻北平的战斗。在《文科研究所展览概要》中有“周季木先生藏陶纪念室”一项。现把那段全文迻录下:

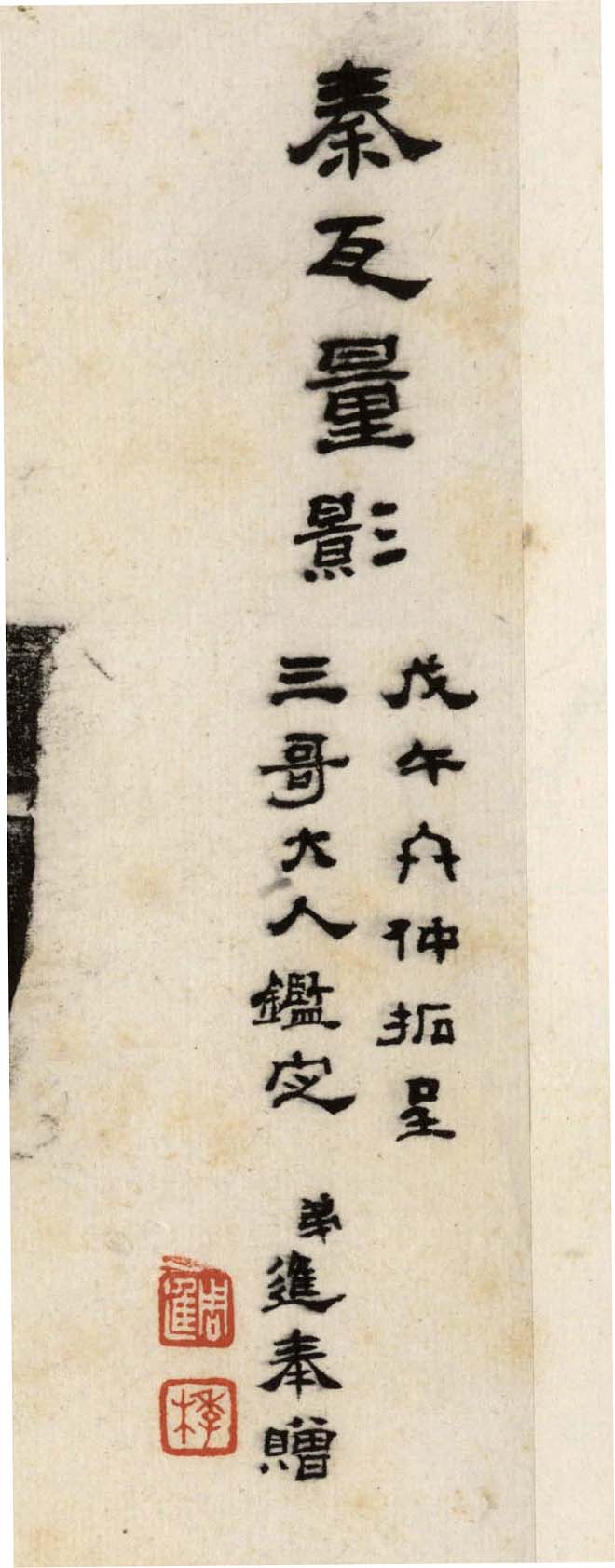

周季木临甘陵相碑第三本

(一)周季木先生藏陶纪念室

古陶文字自清末发见后,唯陈簠斋所藏为最多;其次为建德周进(字季木)先生。周氏于金石收藏最富,选择最精。除居贞草堂汉晋石景及季木藏印外,著有季木藏陶一书。陈藏今已散佚,周藏全部今由孙师白周叔弢两先生捐赠本所以纪念季木先生。计残瓦量六十余片,陶片二千余片。兹定于本校五十周年纪念日开幕。

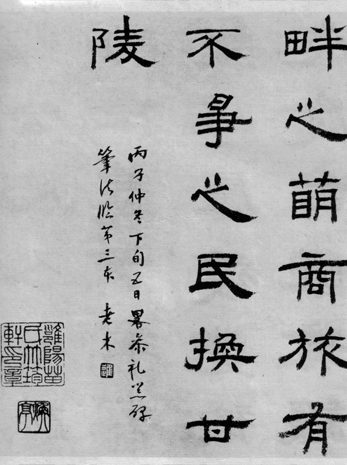

周叔弢题《陶庵泉拓》

书箱中有一部《季木藏匋》,署“周进考藏”,民国二十三年影印本。我所知道的是另一种同样命名《季木藏陶》的本子。那是在季木四叔逝世以后,在1943年表兄孙师白、孙师匡为纪念四叔而印行的。印得很讲究,开本很大,陶文拓片用珂罗版箱中也有一部。最近,还有一种本子,名为《新编全本季木藏陶》,是中华书局1998年出版。“周绍良分类整理 李零分类考释”。1948年捐赠陶片时,是堂兄绍良经手办理的。他当时找马子云给他拓了一全份留下,因此后来绍良整理了这份拓片并出版此书。他又请李零教授作了释文,使读者更多受益。

周季木临甘陵相碑第三本-副本

季木四叔收集封泥也颇有成就。书箱中有两部《建德周氏藏古封泥拓影目》,是民国时期文岚簃印书局排印本。后来他全部让给他的堂弟周志辅,由周志辅写成《续封泥考略》和《再续封泥考略》,于民国十七年(1928)北京京华印书局印制。这两部书在书箱中也见到。目录中还有“周叔弢藏”的“封泥拓片”,不知道是否就是四叔所藏封泥的拓片?

四叔曾收藏一批铜器,编成《至德周氏居贞草堂藏器》,由商承祚先生辑入《十二家吉金图录》印行。这部书这次没有注意到。但我十多岁时在父亲的书箱中是见到过的。当时只觉得印得很考究,似乎是珂罗版、宣纸、线装。当时我对铜器及其铭文所知甚少,所以只是匆匆翻过。也可能这部书在1954年随大批书先捐给天津图书馆了。那样,就不在这批书箱中,而在图书馆的大库中了。

周伯鼎跋周季木临甘陵相碑第二本

季木四叔最初收藏拓本,后改为收藏刻石。但他仍遗留有少数拓本。仅在1953年2月由我父亲代表捐赠北京图书馆的一批以拓本为主的零星文物中,就列有宋拓欧阳率更出师表、明拓孔宙碑、明拓乙瑛碑、明拓孔彪碑、宋拓黄庭经、明拓文殊经等珍品。据珏良文中说,季木家弟季木好藏石刻,所得多当时出土不见著录之品。如秦石权,汉居巢刘君墓顶镇石及石羊,汉朝侯小子碑,魏皇女碑,魏张盛基记,晋石尠、石定父子墓志,晋当里社碑等石,皆为世所重。所著《居贞草堂汉晋石影》,凡录一百三十馀品,续得之石尚未辑入,可谓富矣。解放后,余率诸侄举藏石全部献之故宫博物院,物有所归,亦家弟之遗志也。泉币非其所重,随得随散。大方先生尝语我云:季木所得古泉佳品极多,如不流散,可岿然成家。其重视如此。今承贵忱先生出示此册,有家弟陶盦小印,皆常见之物,当是仅存者。追念大方之言,不胜怅惘,因题数语于卷末云。

一九八一年九月,周叔弢记于天津,时年九十有一。

(周景良 中国科学院地质与地球物理研究所研究员)

君侯之玺