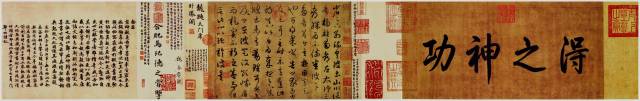

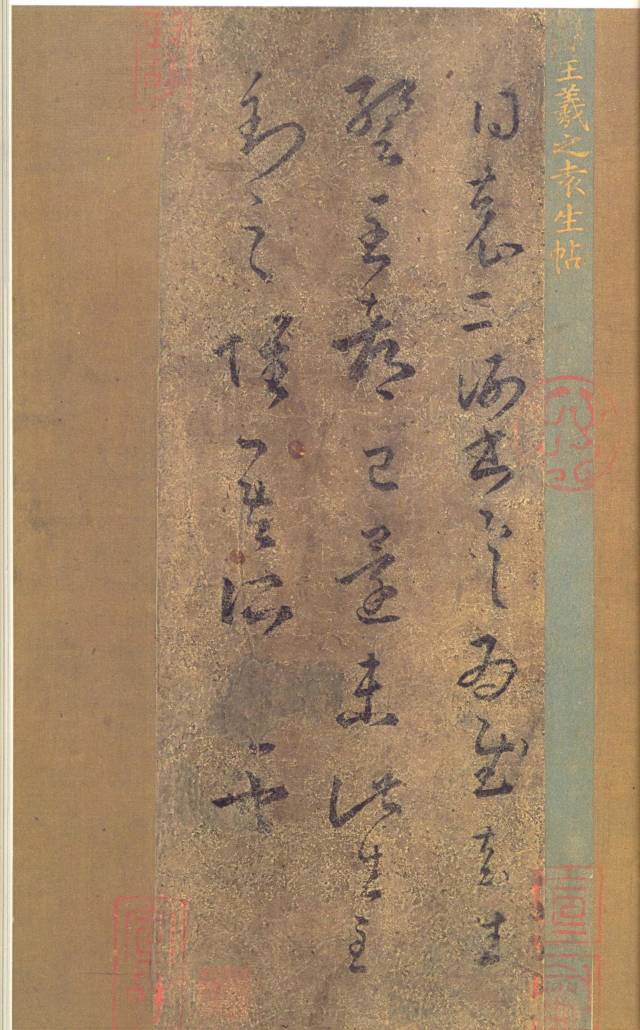

王羲之手札

来源:中国书画网 作者:admin

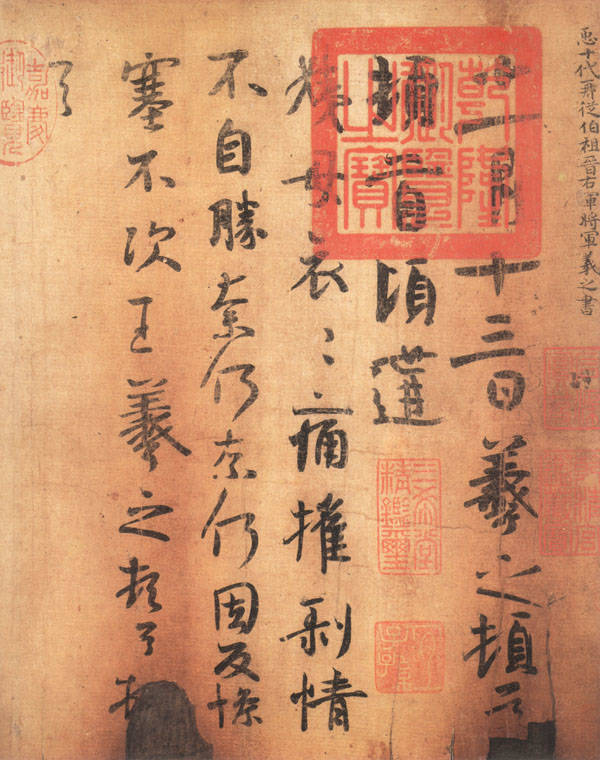

《姨母帖》行书,纸本,现藏辽宁省博物馆。《唐摹万岁通天帖》之一。字间多断、顿挫,除“奈何”两字上下牵连,其余都字字独立;笔画凝重、朴拙,其“哀痛摧剥,情不自胜”的心绪直露无遗。

释文:臣十代再从伯祖晋右车将军羲之书

十一月十三日,羲之顿首

顿首。顷遘

姨母哀,哀痛摧剥,情

不自胜,奈何奈何!因反惨

塞,不次。王羲之顿首顿

首。

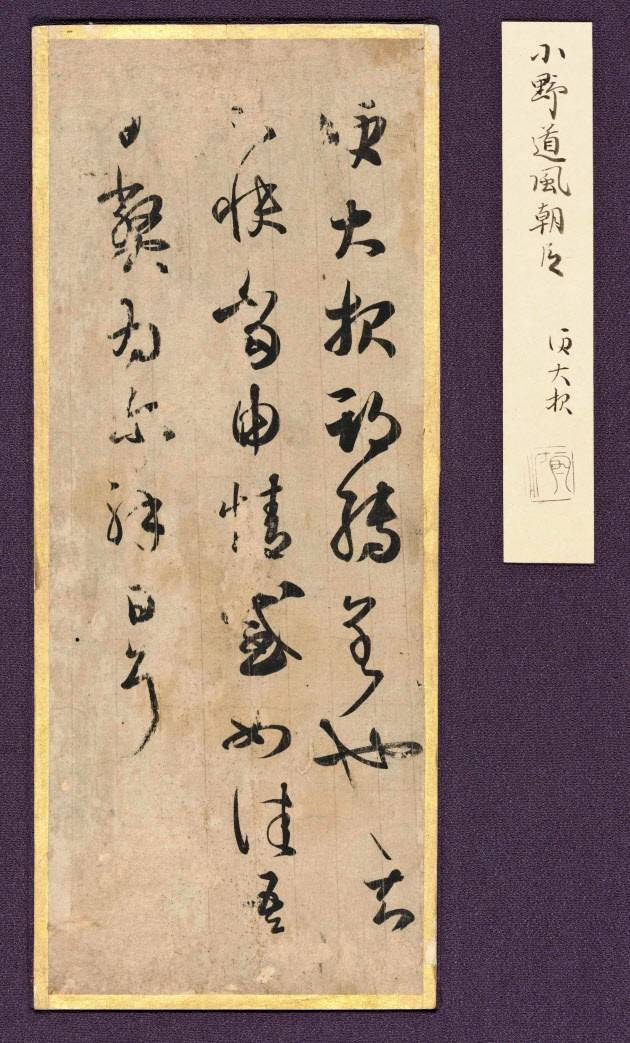

【释文】 便大报,期转差也,知不快,当由情感如佳,吾日弊为尔,解日耳。

2013年1月8日晨,NHK电视台的新闻大篇幅报道了王羲之唐代的精摹本在日本被发现的消息,因王羲之真迹早于不存于世,因此被受世人瞩目。

东京国立博物馆发表的消息说,这件王羲之“大报帖”属于个人收藏,高25.7厘米,宽10.1厘米,共3行24个字,临摹于唐朝时期,从上有王羲之儿子的名字“日弊”和整个字的风姿来考证,应属于王羲之的早期临摹本。至于这一临摹本为何会流传到日本,博物馆的分析称,应该是遣唐使回国时带回日本,随后一直留存于民间,保存状态完好。其他不详。

东京国立博物馆称,这份“大报帖”的发现,是继1973年日本发现“妹至帖”之后,相隔40年的重大国宝级发现。博物馆将于本月22日,举行“书圣 王羲之展”,展出这份新发现的“大报帖”。

然而《大报帖》图片在大陆转贴出来以后,引起无数专家的关注,微博上疯狂转发,《书法江湖》网站听梧阁版主更是将最《大报帖》与此前的《妹至帖》拼合在一起,令人惊讶的发现,二者或同出一纸,某一时间被裁割为两片。随后着名王学专家祁小春先生应《书法报》之约为此又专门撰文对此进行探讨。

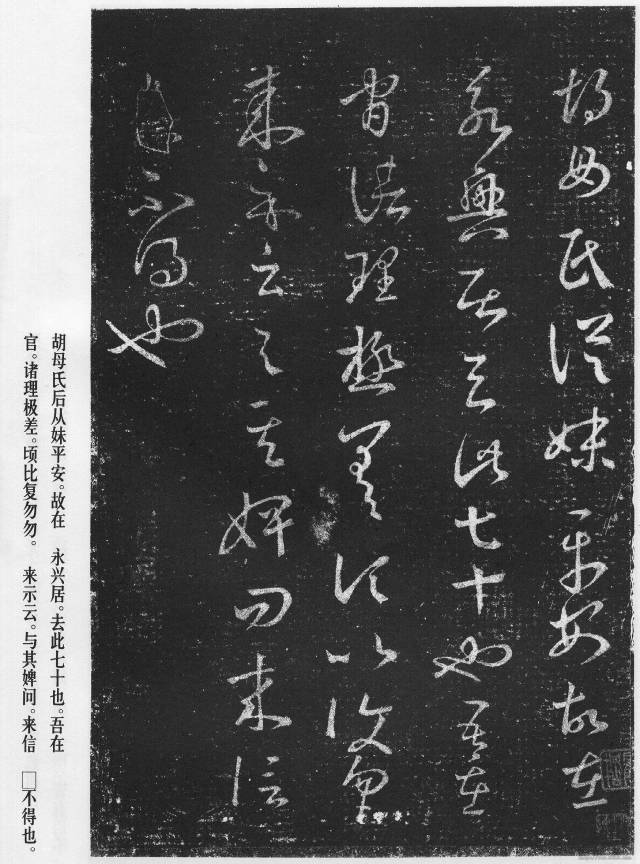

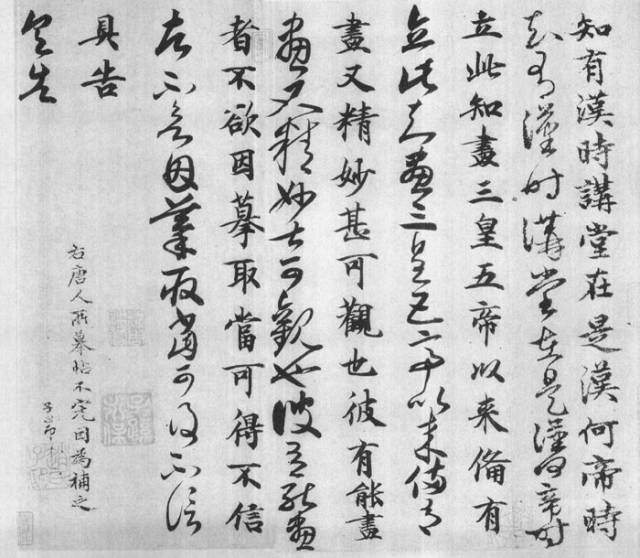

《汉时帖》前二行为唐人写本,后段为元赵孟頫补书。

按《汉时帖》为王羲之《十七帖》中之一,然此为唐人临写本,旁有正书,与《十七帖》刻本不同。

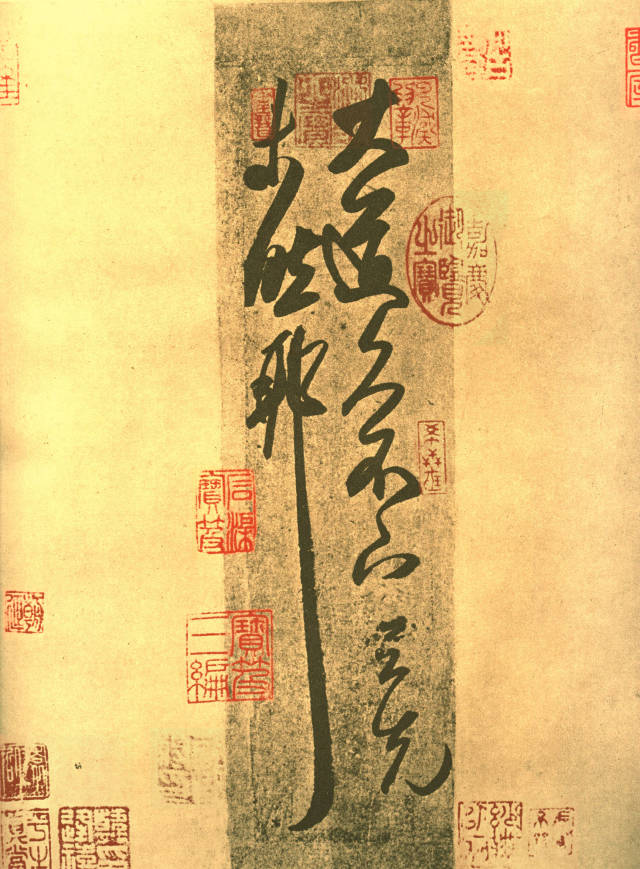

王羲之《大道帖》,纸本,二行,十字,现藏台湾台北故宫博物院。传为米芾摹本。

在右军草书中,最为突出,后人称它为“一笔书”。明张丑《清河书画舫》云:“老笔纷披,所谓一笔书也。”十字中,前五字一笔联绵,次两字联缀,复次两字又钩联,最后一“耶”字以末笔竖画一贯直下,控制尺幅的空白。强作一笔书的人,往往有做作之嫌,而王羲之此书则如天际行云,宛若游龙,弥足珍贵。

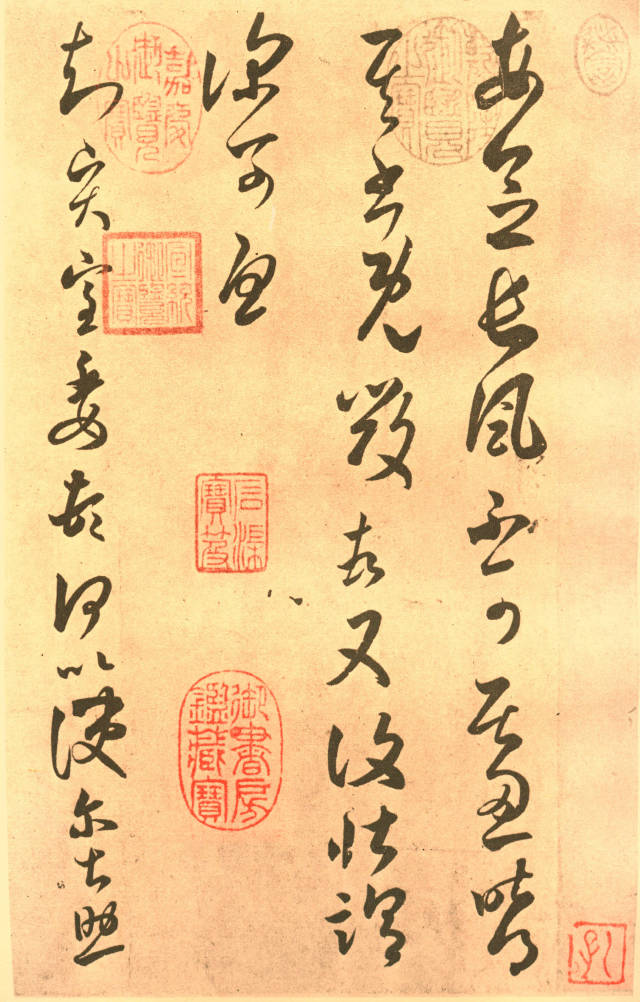

长风帖 临摹本, 纸本。纵27.5厘米,横40.9厘米。11行,102字。草书。 台北故宫博物院藏。《长风帖》又分称《长风帖》、《贤室委顿帖》、《四纸飞白帖》 。

释文: 每念长风,不可居忍。昨得其书,既毁顿,又复壮谓,深可忧。 知贤室委顿,何以便尔,甚助,耿耿,念劳心。知得廿四日书,得(叔)虎廿二日书, 云新年乃得发。安石昨必欲克潘家,欲克,廿五日也。足下以语张令未? 前所经由, 足下近如似欲见。 今送致此四纸飞白,以为何似?能学不?

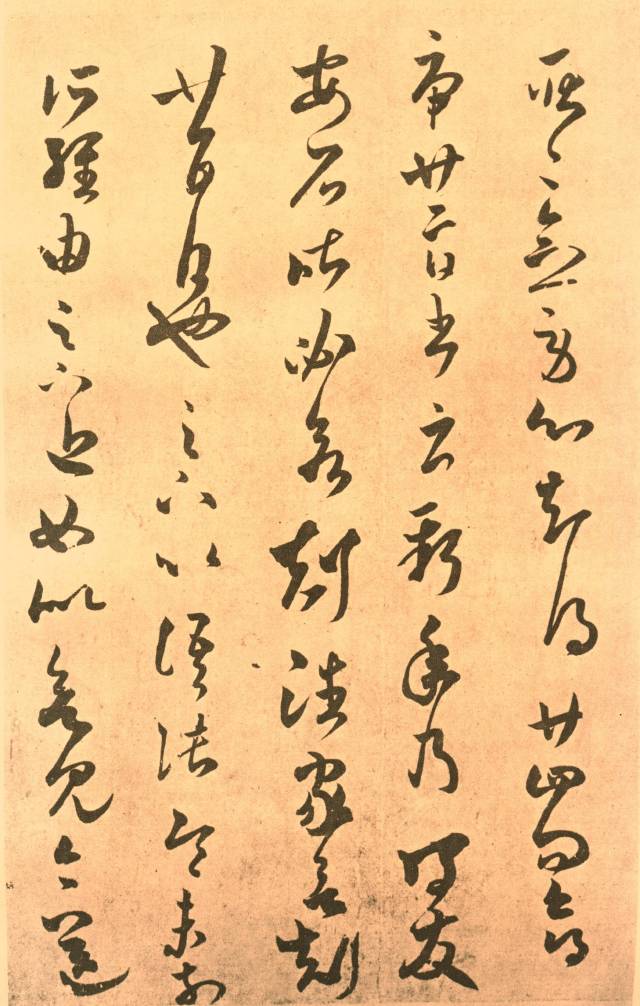

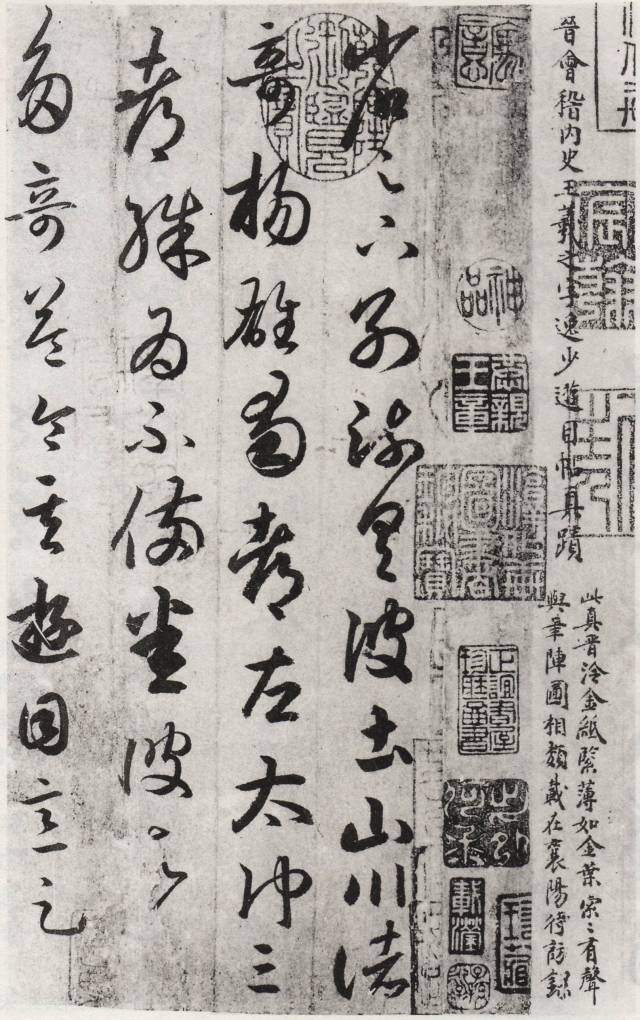

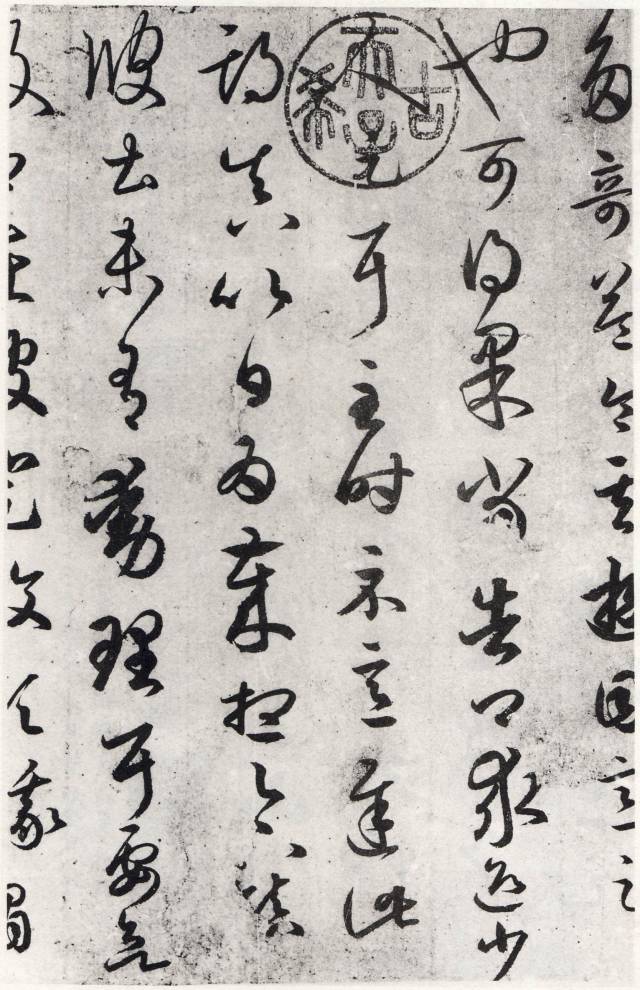

王羲之 《游目帖》又名《蜀都帖》纸本 摹本, 纸本。11行,102字。草书 日本广岛安达万所藏,毁于火。

释文:

省足下别疏,具彼土山川诸奇,扬雄《蜀都》,左太冲《三都》,殊为不备。 悉彼故为多奇,益令其游目意足也。可得果,当告卿求迎。少人足耳。至时示意。迟 此期真,以日为岁。想足下镇彼土,未有动理耳。要欲及卿在彼,登汶领、峨眉而旋, 实不朽之盛事。但言此,心以驰于彼矣。

游目帖 又名《蜀都帖》。摹本墨迹。此帖一百零二字,是王羲之信札中字数较多的一件。

《右军书记》着录。此帖宋、明两朝皆在民间,清乾隆十二年(一七四七年)入内府,咸丰、同治年间赐予恭亲王,后归日本广岛安达万藏所有,内藤湖南曾为安达氏书跋。

此帖经过多次装裱,前后隔水缝间的收藏鉴赏印模糊不清,有乾隆御玺、恭亲王印多 方。前隔水外题签为“晋会稽内史王羲之字逸少《游目帖》真迹”,题签下有一无名 题跋:“此真晋泠金纸,紧薄如金,索索有声,与笔阵图相类,载在襄阳待访录。” 帖尾有守和审定题跋:“有钟绍京书印二字小印。钟盖唐之越公也。晋谢奕、谢安、 桓温三帖,并黄素《黄庭经》上,俱有此印。见米元章《宝章待访录》。而《黄庭经》 今藏韩雷州处,予屡见之,尤可据证耳。”此帖安达氏有影印本。摹本毁于火灾,现 只有照片存世。

此信札是王羲之写给益州刺史周抚的。信中表达了王羲之对西土山川奇胜的向往。 周抚,字道和,东晋中兴名将周访之子,原籍汝南安成,后移家浔阳。永昌元年(三 二二年),为王敦爪牙。太宁二年(三二四年)王敦失败,周抚等逃入西阳蛮中。太宁 三年朝廷大赦。咸和初(三二六年)周抚为王导所用。兴宁三年(三六五年)六月卒于益 州刺史任上。王羲之与周抚关系亲密,多有问讯。

此帖书法妍美而不柔媚,矫捷而不轻佻,求雄强而不强作怒张,得巧妙而不矜持 造作。明方孝孺称赞云:“《游目帖》寓森严于纵逸,蓄圆劲于蹈厉,其起止屈折, 如天造神运,变化倏忽,莫可端倪,令人惊叹自失。”

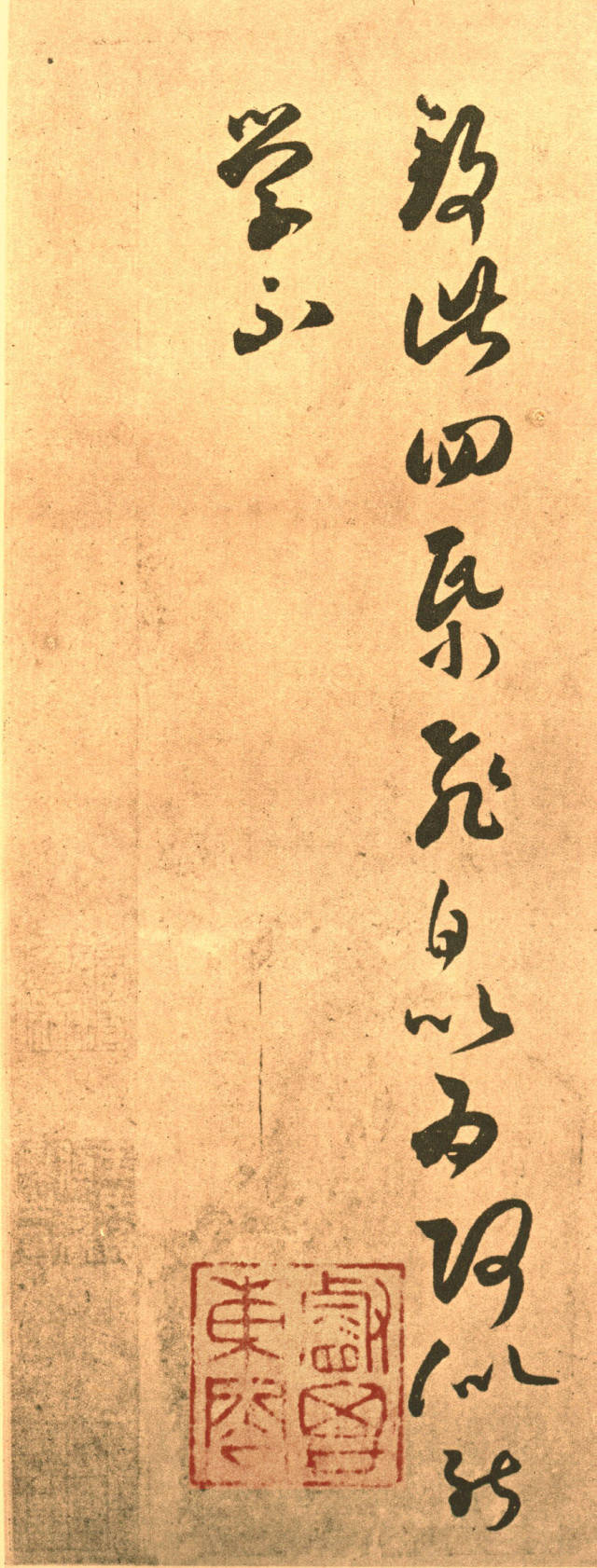

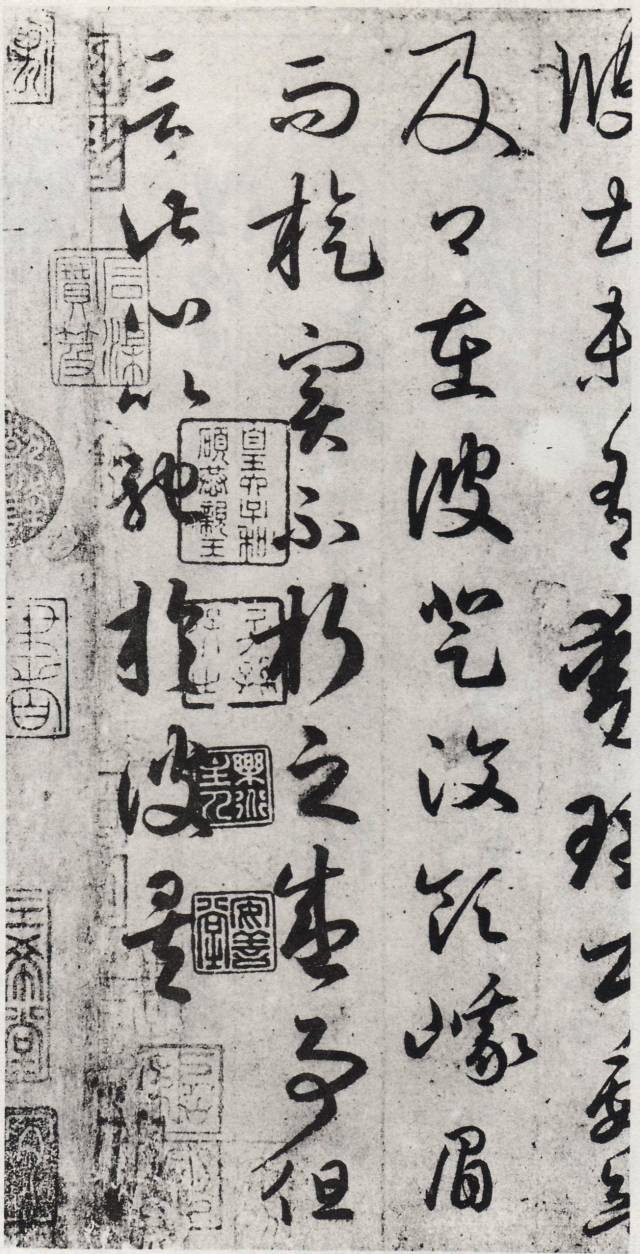

王羲之《袁生帖》纸本(摹本)日本藤井有邻馆藏

《袁生帖》为唐摹本,硬黄纸。唐张彦远《法书要录》卷十《右军书记》着录九十七字。此摹本草书三行二十五字,是着录全文的四分之一(详见本志《书迹目录》)。至宋入宣和御府,《宣和书谱》着录。

《袁生帖》摹本钤有‘政和’、‘宣和’、双龙等印多方。泥金书标签‘王羲之袁生帖’出自宋徽宗之手。帖后有明文徵明、民国褚德彝题跋。明时藏吴兴严震直家,散失后由沈维时购得, 转藏华中甫,并抚刻于《真赏斋帖》中,后入清内府。纸污暗,不为人重。《袁生帖》大约在一九二五年左右流入日本,为京都藤井有邻馆所藏。一九四二年收入《有邻大观》,但无人注意。直至一九九二年藤井精品展,才被认识,成为日本据有的第四件王羲之唐摹墨迹(其他三件是:《丧乱》、《孔侍中》、《妹至》),被视为国宝。

【释文】(産妇儿万留之月尽遣,甚慰心。)得袁、二谢书,具为慰。袁生暂至都,已还未?此生至到之怀,吾所(尽)也。(弟预须遇之,大事得其书,无已已。二谢云:秋末必来。计日迟望,万羸,不知必俱不?知弟往别停几日,决其共为乐也。寻分旦与江姚女和别,殊当不可言也。)