众家集评:姚鸣京的绘画

来源:中国书画网 作者:编辑:中国书画网编辑部

不少学院出身的人,由于长期浸淫于写生训练,易受制于对象,在姚鸣京身上没有这种的毛病。他作品很自信,在对象面前能自作主张,别开生面。我很欣赏他这种面对自然不为物役的艺术气质。

我喜欢他的粗笔大写,以心造境。近几年的作品,以虚求实,以神写形,在有构成意味的笔墨中求自由心境的表现,一种能够和谐自然,和谐山水笔墨的主观式画风。

——卢沉

中央美术学院教授

《山水清音图》136x68cm 2012年

秉承了以创作态度写生的理念,又结合了卢沉水墨构成的理论和方法,强调了视觉张力,于是不仅写生作品画出了自己的强烈面目,创作也不再局限于表现一个时空的情境,他以水墨构成的眼光分析传统,抓住从董其昌到石涛的“画禅”要义,一方面用董其昌一类半抽象的符号图式取代写实图式,一方面发扬石涛打通庄禅“借笔墨写天地万物而陶泳乎我”的精神,努力表现“内在的渴望与反省”。他通过“坐禅”开发潜意识,洗涤内心的烦扰,体悟坐忘,探索自我在冲突与超越中与宇宙冥合的神境,终于拉开了与古人的距离,也拉开了与自然的距离,形成了引人瞩目的精神体貌。

姚鸣京的山水画与众不同,在视觉上很有现代感,同时又有极强的笔墨味道,敢于横涂拭抹,用笔大胆简洁,墨韵淋漓滃郁,在某些方面依稀可见石涛睥睨今古的精神。与石涛不同的是,他画中的形象都是疏离现实的心灵幻象。他把神合貌离的古人图式,比卢沉更恣肆的水墨构成,比可染更抽象的创作式写生,用疑真似幻的意识流贯穿起来,总是在欲正还斜的构图中,任凭直觉迁想妙得,淡化写实性,摆脱习惯性,不受现实束缚,以近乎符号图式的形态,在似断还连的递进空间中重组感知的山水形象,以虚求实,以神写形,随意打散,随意挪用,既成功地反映出一种摆脱困扰浸淫于自然怀抱通往精神超越的渴望,又流露出致力于东方与西方、传统与现代、自然与理想,宗教情感与自然造化的融合。

诚然,坐禅与作画在姚鸣京都是自我灵魂的重塑,但客观地看,他的画也是一种对于工业化进程与现代文明带来的物欲泛滥的逃离,是自由灵魂挣脱压抑不安寻找清静安顿的渴求,是对放下自我与宇宙冥合的智慧的讴歌。这种智慧不是一切归于虚无,而是把旺盛的精力和终极的渴望,纳入空明朗彻的自由境地之中,是静中的极动,是直探生命的本原的了悟。惟其如此,他的作品与古代的不食人间烟火的山水拉开了距离,具有了超出自我修炼的普泛意义,增加了接引灵魂实现人文关怀的现代性。

——薛永年

中央美术学院教授、博导

姚鸣京《晴山新雨后》69x69cm 2013年

姚鸣京先生我们都知道,他是中央美院著名的山水画教授。姚鸣京先生的山水画是一个另类,他和传统的山水画,和50年代以来和我们这种写生的山水画都有很大的不同,他是把这个山水画的结构解构掉了,我们过去古人的山水画还包括五十年代我们新的山水画,它一个重要的特点就是建构,结构体现出来,要把画面的完整性体现出来,里面各种物象相互之间的关系,要非常紧密的结合成一个整体。但是姚鸣京反其道而行之,他把整体的结构打碎,把它破掉,然后再把它们象碎片一样的重新拼接,就像把一块镜子碎掉以后,我并不把所有细节复原,而中间的一些我就扔掉了,就只捡了中间几块主要的东西在重新组合拼装构成出来,这就是姚鸣京的山水,变化很大,具有他个人色彩和风格的一个特点最突出的地方。同时我知道姚鸣京先生他信佛,对佛教的思想和对佛教方面的一些修持,特别是禅有他自己个人的一些感悟,因此在他的山水之间,他的那种意境就和我们传统的山水不一样,我们传统的山水中间体现得是一种道家的感觉。那么我们五十年代新山水更多体现了表达了一种深入生活,当下热爱生活的一种感觉,深入入世的一种感觉,但姚鸣京的画呢,他是出世的,但在出世中他不是道家的,他是禅宗的,这种很玄妙的东西,他不仅通过物象把它打碎在重新拼接,更多的他通过了一种笔墨和颜色,他在泼墨山水画中间笔和墨以及水之间的这种关系,在中间那种流动性和那种透明感,那种烟云缥缈的那种感觉构成了一个超现实时空与人不同的新的山水画面貌,这些其实都表达了他对禅宗哲学和在禅宗修持上,他个人的一种见解和重新构成山水语言在山水画创作上的一种心里精神的体验。

——王鲁湘

中国国家画院研究员

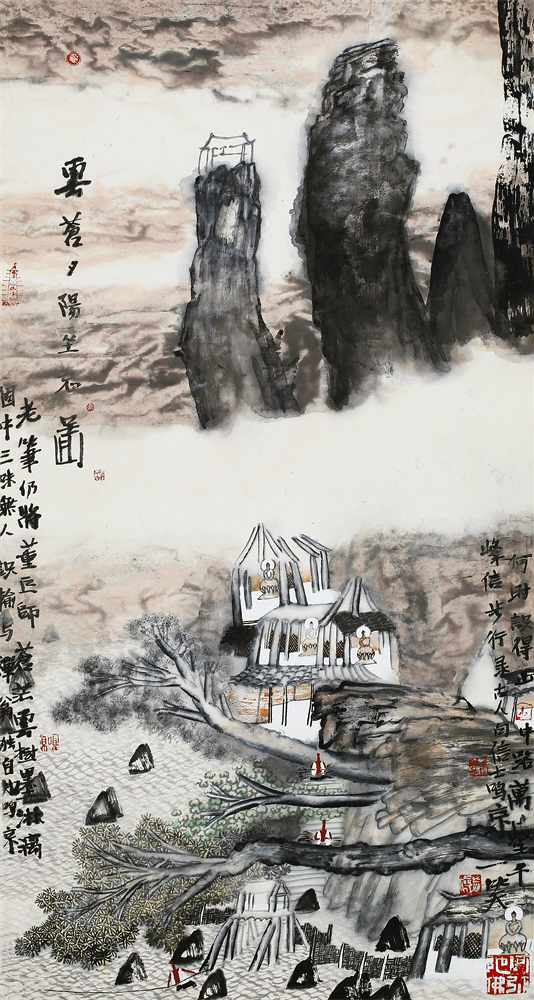

《云苍夕阳坐忘图》

纵观姚鸣京自20世纪90年代以来的山水画作品,可以看到他致力于东方与西方、传统与现代、自然与理想的融合,在中国画的精神内涵与形式语言上都独辟蹊径,创造了一种可以称为“梦境山水”的视觉图式。这种图式既有别于传统的隐逸山水,也有别于当代的新文人画和实验水墨,构成了姚鸣京自己的艺术面貌。

如果说姚鸣京的山水画与古人传统的“不下堂筵,坐穷林泉”的山水审美观有很大距离,那么佛教史决定性的因素。佛理的清净澄明,洞彻通达,成为他超度自我生命和绘画表达的契机,从而摆脱了从传统到当代山水各种程式影响,别创了他自己的“梦境山水”。

姚鸣京的山水画是有意境的,他画中的“境”因心而造,故与人不同,别有一番中国式的超现实之境,是宗教情感与自然造化的交融,是物理山水与心里山水的物我合一。

姚鸣京在山水画中要做的是通过“造境”而“立界”,由“境”的营造通往“界”的确立,因此,他的画力求追随心意,抵达心境,实现空灵与澄明的境界。

——范迪安

中央美术学院院长、中国美术家协会主席

姚鸣京是一位很有营造能力的画家,他善于构思、造景,作画是既胸有成竹,又敢于随意发挥,在经意与不经意之间常常妙笔生花,有不寻常的表现。由于他作画的态度真诚,他的画有可贵的率真质朴之气。尤其是近几年的画,在粗头乱服不修边幅和有构成的意味中求自由心境的表现,个性风格也越来越显明。他的作品得到画界的关注与好评,被认为是我国当今山水画坛一位有实力和潜力的艺术家。

——邵大箴

中央美术学院教授

《山水清音图》2005年 扇面

任何艺术作品都是从传统中生成的,尤其是形式与技术,对于程式的突破往往在细微之处,甚至是在画家不经意的地方流露出画家的个性,从而解读出画家的创造与突破。

姚鸣京的笔墨并不是真正的遮蔽,而是实实在在的功夫,没有这个基础,他的怪诞无从建立。对于传统而言,笔墨、章法、写形都在一个编码系统……

姚鸣京没有从根本上改变这个系统,而且还强化了笔墨的表现力,不过,他不是创造新的关系或丰富旧有的关系,而是变化了这些关系,使人对愿已熟悉的关系重新体验,获得新鲜的审美经验……

在姚鸣京的画中,笔墨的叙事方式的变更体现在景象的错乱,树木的横置、斜置甚至倒置违背了现实的逻辑和传统的规则,但笔墨本身的关系没有改变,甚至还体现得更深厚和丰富。不仅如此,树木的位置虽然违背生活的逻辑,但在构图中是重要的因素,树木不仅是有形的实体,也是长的线条,其空间位置与运动变化是构图的关键部分,同时也与山石的体块结构短促线条形成对比和互补,是显示其笔墨变现的重要环节。这种写形与写意、真实与荒诞、程序与倒错之间的关系同时体现在他的画面上,构成他自身的境界,一切皆有前人的影子,一切又被他打乱和重构。在他的荒诞中不仅有笔墨的真实,还有他真实的内心世界……

因为这是姚鸣京的图式。他在处理他的图式时具备了两个优势,一个是对传统技法的掌握,具有从有法到无法的条件,当然,传统不仅意味着技法,也意味着观念,正是在传统技法与观念的掩护下他才能自由地无法地创造和表达他的形式。另一个就是真实地面对自我,传统既不是对自我的束缚,现实也无法压制自我的表达。姚鸣京画出了他的品格,也创造了他的禅境。

——易英

中央美术学院教授

姚鸣京《观云秋隐图》68x70cm 2014年

姚鸣京不以古人的技术为定式,而是独出心机,建立自己的符号化世界。在他的作品中,最有特色的是那些飘逸灵动的白云和饱满突立的拙树,具有旺盛的生机。它们虽然是有崎岖怪异但并不令人觉得突兀,而是在画家自由组织的丘壑图像中,各得其所。我以为,这符号化得倾向,是中国当代水墨画中值得注意的特点,也是山水画家率真天性的形式载体。

姚鸣京的作品,即有传统笔墨的素养,又具有浓郁的现代气息,有一个时期,它一直使我困惑,不清楚这种气息,就来自画家对于生命的持续思考,对于灵性境界不断体悟,我在他的画中,看到一个追求纯净的心灵不断地由遮蔽走向澄明。

——殷双喜

中央美术学院教授

姚老师的创造以鲜明的个人风格,在当代山水画家当中是非常突出的,他的山水画中最大的特点,我觉得仍然是在传承和创造上下功夫,传承,他是以修身和文化的基淀来理解的,那么从这来看我觉得从他的笔墨当中,渗透更多的是他对自我的人格和修养,不断完善、不断修正的过程。

——田黎明

中国艺术研究院副院长

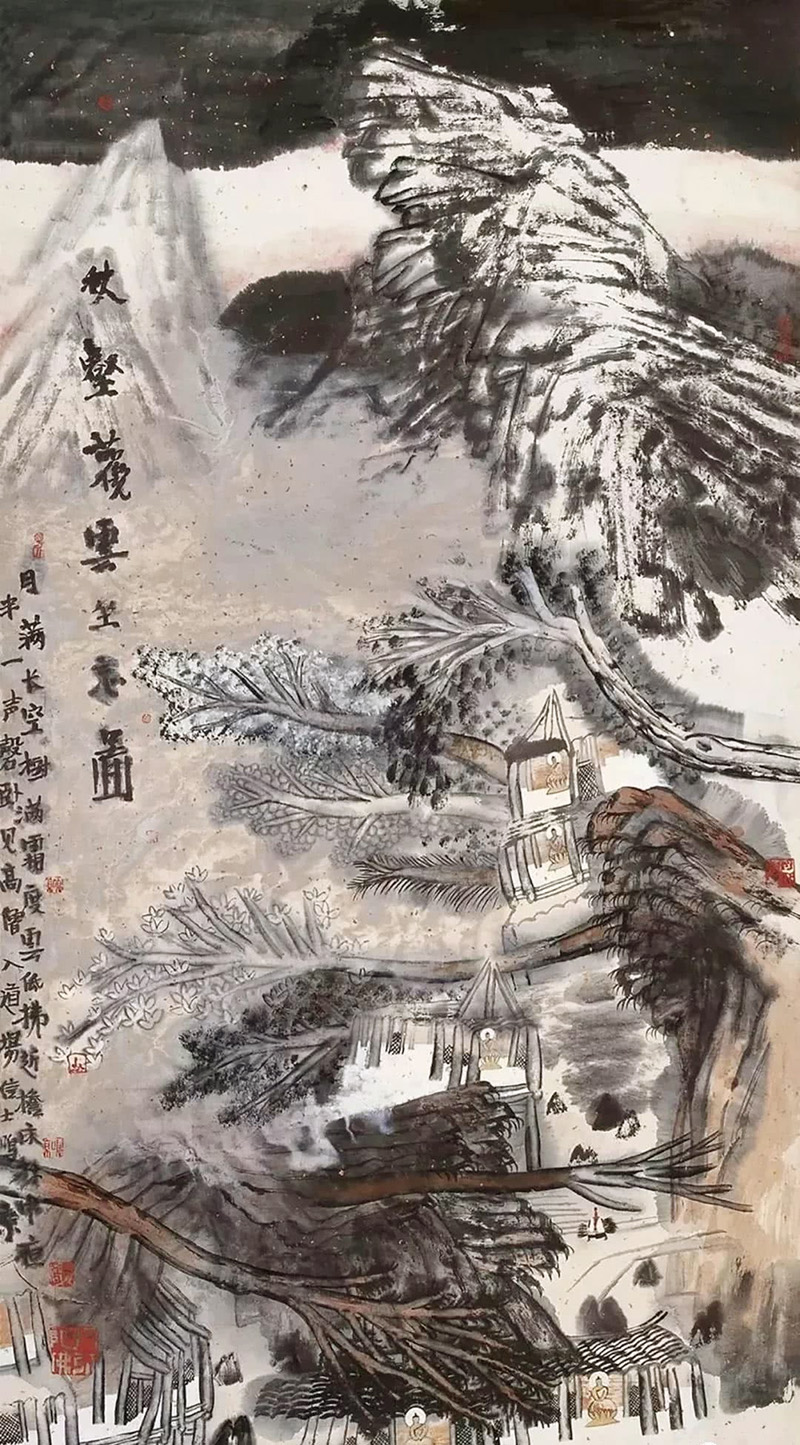

姚鸣京《秋壑观云》180cm x 97cm

禅思的构境——姚鸣京山水画的图式语言与精神内蕴

于洋

在某种意义上,二十世纪中国山水画最为鲜明的衍变,是从笔墨个性到图式个性、形式个性的转型,其间贯穿古今不曾易改的是对于造化境界与个人意趣的追求。这种转型的背后,有现代人对于山水自然乃至山水文化的新近理解,也有时代风貌与信息传播的推波助澜。由此,图式风格的个性化趋向,常常成为分辨不同山水画风与审美趣味的重要依据。在当代中国画坛,姚鸣京先生的山水画,即十分典型的呈现出这种气象。山水画创作、教学与研究对于他而言,既是观察自然万物、认识世界的通道,更是直面内心、修禅悟道的方式,以至其画中山水之间,也蕴涵着如其人一般的性情格趣,澄明而热忱,真挚而达观。

对于丘壑与图式的融创,将山、云、树、石、木桥、屋舍、佛塔等自然元素与人文符码进行空间的交错、重构与化合,常常是姚鸣京山水画最为凸显的特点。这种借由山水图式而完成的对于理性时空的打散重组式的省思,及其对于传统笔墨表现力的释放,更像是对于一种审美与思维惯性的“破”,和对于某种陷入玄虚化的经验的反拨。无论在画面构成层面还是在其个人风格的形成过程中,姚鸣京山水画都呈现出“破”与“立”两种力量的聚合,自其在上世纪80、90年代创作的早期小品,到近年来完成的山水巨构,皆能见到愈发强烈的形式构成因素及超现实风格取向,更展现了画家不断蜕变与积淀的心路历程。

《婺源写生稿》 63x59cm 2011年

悟“相”之思

如何解决造化与心源的互化相生,自古以来是摆在所有山水画家面前的课题。在姚鸣京山水画的创作过程中,直面自然的写生不仅作为一种转换方式,更重要的是作为一种验证方式,在接受取舍历代山水传统的同时,又承纳化解面对自然造化的原始形态的感奋,并直接指向画家主体对于山水梦境的一往情深。如其本人所说,“如果一味传承古人的精华,那只能证明古人的伟大,这是盗用古人的智慧、画法。”通过写生与创作,促进对于传统笔墨的深入理解与创造性延展发挥,进而将古代山水传统的意象造境与半抽象山水样式提炼出来,成为他一直以来的艺术追求。在实现这一目标的过程中,既有前代名师大家的濡染影响,亦有其自身积极革变的驱动。

在与前代大家的文脉关系上,姚鸣京山水画的精神性格很大程度上源自于二十世纪山水画大家李可染对于山水实境的创作式写生,及其对于“写”之特性的强化。在新中国山水画发展史上,正是李可染突破开创了中国传统山水画的新格局,尤其在50年代以后的作品中,借助于写生塑造新的山水意象,由线性笔墨结构变为团块性笔墨结构,形成整体单纯而蕴涵丰富、清整而浑厚的艺术风格。在摄取李家山水精神气质的同时,姚鸣京在创作手法上汲取了卢沉水墨构成的图式性格,并进一步强化山水树石造型的视觉张力,由此探寻到一条将心象印迹有机转换为视觉图像的方法。对于这种艺术探索,卢沉先生曾撰文直言“很欣赏他这种面对自然不为物役的艺术气质”,这一方面指出了姚鸣京山水画对于物“形”的辩证理解与处理方式,另一方面也肯定了其敢于以“我”的姿态叙写自然造化的自信与勇气。

事实上,在主体“我”与客体“物”之关系的理解问题上,除了既往传统积淀与师道承传,对于姚鸣京山水画产生更深影响的是佛教思想与禅宗精神。自上世纪90年代中期开始,父亲的去世使他对于个体生命与外在世界产生了更为真切的体悟,他开始以“信士”自持,通过打坐、吃素的日常修行来践行禅念,《五灯会元》、《六祖坛经》等禅宗经典的思想也对其绘画创作影响至深。自此,姚鸣京山水画风从早期的浓重繁复向清简明朗转变,他开始反省画家主体对于外在表象的过于执着,而更为向往董其昌所提出的“胸中脱去尘浊,自然丘壑内营,成立鄞鄂,随手写来,皆为山水传神”的澄明之境。

《金刚经》中有四相之说,曰“无人相,无我相,无众生相,无寿者相”,对于艺术而言,以“相”来暗示一种无我的态度,“相”即意味着形相或状态;在人的主体精神意识层面,“相”即是“想”,是人的意识对事物的某种反映,也可指人的主体对外在世界的相状摹写。明人冯梦龙《醒世恒言》亦曾言:“世人大多眼孔浅显,只见皮相,未见骨相。”在对于自然造化的虚实、有无范畴的理解与表现层面,姚鸣京常常借山水画创作,以实有的、变幻的“形”来超越自然的“皮相”,以揭示山水造化的“相外之相”,或者说以个性化的、具体的山水图式,来实现对于“空无”的图像化反思。

这种省思与回应具体聚焦于创作中,依然可以归结到画家对笔墨“内力”的认知与发掘。正如姚鸣京对于笔墨的理解与阐发:“笔墨不应简单地成为描绘我们日常生活万象、万物、自然的外在质地与形象的自然属性。笔墨追索的应该是‘那个不可视的世界’。是灵性的雷达,始终捕捉的是心灵的内在的‘以心造象’、‘以形写神’。”由是,他将山水画创作视为一种承载着更高精神使命的行为,同时也通过这种方式,展开了对于“可视”的视觉经验本身的反思。他还将笔墨锤炼看作是种子入土,“任天地日月的精华灵气自然而然地造就、呵护、静修、滋养”之后,获得一种真纯的品位。由此,他的山水图像一方面超越了既定笔墨程式的桎梏,一方面又仿佛在不经意中,以“透网鳞”的状态与旷达自由的文人传统相暗合。

化“构”之境

在中国画的传统文脉中,山水画的空间图式常常超越自然空间的视觉限制,体现为基于心理空间与自然空间而带有个人主观感受乃至丰富精神内涵的空间结构。这种将自然客观物象与画家心象相互通融,以至实现“同构”的视觉图式,根源于中国文化最初的审美观与宇宙观。诸如“三远”、“龙脉”、“以大观小”、“虚实相生”等有关中国山水画空间表现的图式范畴,早已深深烙印在山水画发展历程之中。

山水造境,常需要创作者以一种“以大观小”的态势来营构画面。这既是一种视角与关照方式,也是一种充满闳阔气魄的精神化的视觉理解。宋人沈括在《梦溪笔谈》称:“李成画山上亭馆及楼塔之类,皆仰画飞檐,其说以谓自下望上,如人平地望塔檐间。见其榱桷。此论非也。大都山水之法,盖以大观小,如人观假山耳。”。这种“以大观小”的营构方式既是画家面对自然山水的观察方法和描绘方法,也是中国山水画独特空间图式的思维方式。

自然造化与画中山水的意与境,往往决定了一幅山水画的整体风格气象。而面对姚鸣京山水画使我意识到,山水画也许存在另一重具有拓展意义的层面与境界,即“构境”。如果说以往我们对于山水画的认识与理解多存在于某种时空关系的延展,那么“构境”则指向了内在精神和主观表现的境界,它既超越了山色树形的“望境”,也不同于可游可居的“实境”,而是转而突破视觉的对象化经验,而完成实景的重组与形式的突破。

在我看来,这种山水画的“构境”可能包涵着三层含义:其一,乃“营构”之“构”,偏重一种动作与趋向。从字源学的角度,“构”(繁体为“構”)的本义为“木条的头部相互衔接”,《说文》、《淮南子》称其有“交积材也”、“筑土构木”之义。以此角度返观,姚鸣京山水画最为显著的特点是其对于视觉物象与山水树石符号的自由调度,这实际上源自于画家对于自我主观能动性的积极调动与发掘。其二,乃“结构”之“构”,偏重一种体系的统筹。姚鸣京山水画注重胸中丘壑的完整性与宏观意识,强调以创作的态度写生,来完成对现实景观的主观加工和理想化创造。这一过程看似简率超脱,实则复杂繁琐,需要创作主体在多元的自然世界中,面对山水树石、桥岸屋舍等因素能够准确而自由的采撷、组构,同时遵循画理与自然之道。其三,乃“构成”之“构”,特指中西文化观念的交融。形式构成因素,在二十世纪西方现当代艺术的革变中发挥了重要的作用;从传统中国山水画的章法、位置经营,到逐渐揉入西方艺术的图式风格,成为百余年来近现代山水画不可回避的命题。姚鸣京的山水画亦融入了西方现代艺术的构成观念,且以水墨构成的视角探入历代山水图式中,在一种跨文化的视野中树立了一种独具个性的风格样式。

在这一角度上,姚鸣京山水在当代语境中的现实意义在于,那奇异而又蕴藉、陌生而又熟悉的山水树石,往往恰好成为了出离尘俗而又回映现世的景观。面对现实世界的快节奏都市生活,尤其在信息过剩与知识爆炸的当下,那些充满禅意的山水以散淡、轻盈的姿态,承载着包容万物的平常心,在很大程度上有效地消融、破解了源自快餐文化与娱乐至上主义生活的囫囵吞枣的惰性,使观者在山水空境中还原与返归本心。

如鸣京先生自己所说:“形中有形,幻中似景的明亮又拐出山路的蜿蜒,依稀中幻出幻入的是说不清的奇异。”正是在“幻出幻入”而又“说不清的奇异”间,他笔下那些盘踞的山、横亘的树、闲适的云、屹立的佛塔正在成为一种寓言式的精神景观,在空间图式上跨越了视觉光色的对望,更在意蕴格调上超越了人世价值的雅俗。面对如此梦中山水,谈笑坐忘间,画者与观者亦会在自在的心象中神会相遇。

于洋

丙申仲春于北京