王国维重要手稿学术研讨会在沪召开 多角度探讨王国维手稿的意义

来源:中国嘉德拍卖有限公司 作者:编辑:中国书画网编辑部

由中国嘉德、华东师范大学古籍研究所、华东师范大学手稿馆联合主办的“想见先生——王国维重要手稿《词录》《曲录》《戏曲考原》学术研讨会”于10月15日在上海华东师范大学王元化学馆召开,来自中山大学、复旦大学、郑州大学、华东师范大学等高校,致力于王国维、中国古典文学、戏曲文献学、词学研究的学者齐聚一堂,从多个角度探讨王国维手稿《词录》《曲录》《戏曲考原》的重要意义。

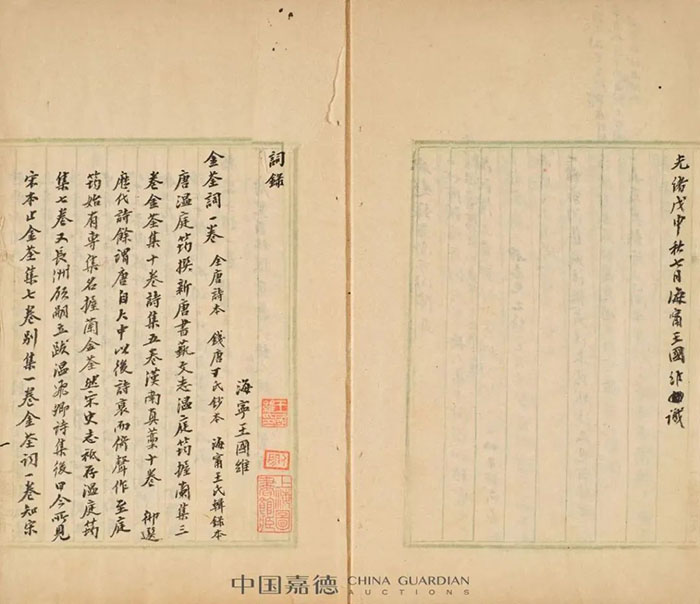

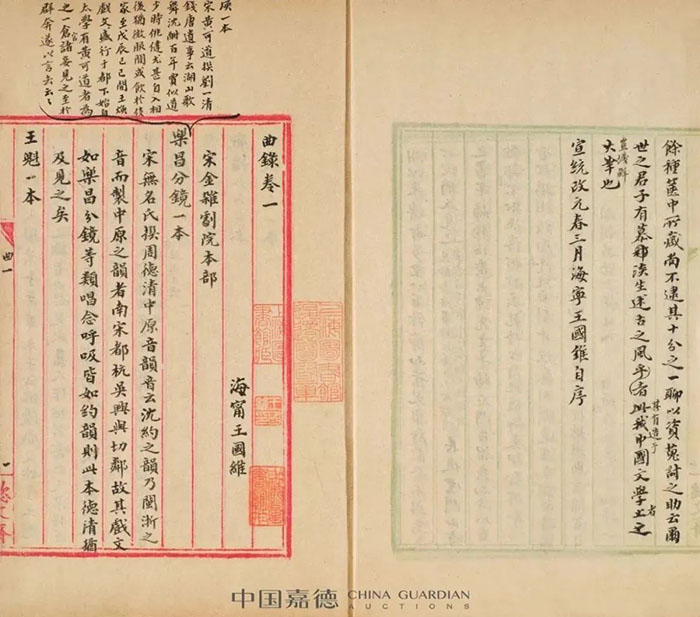

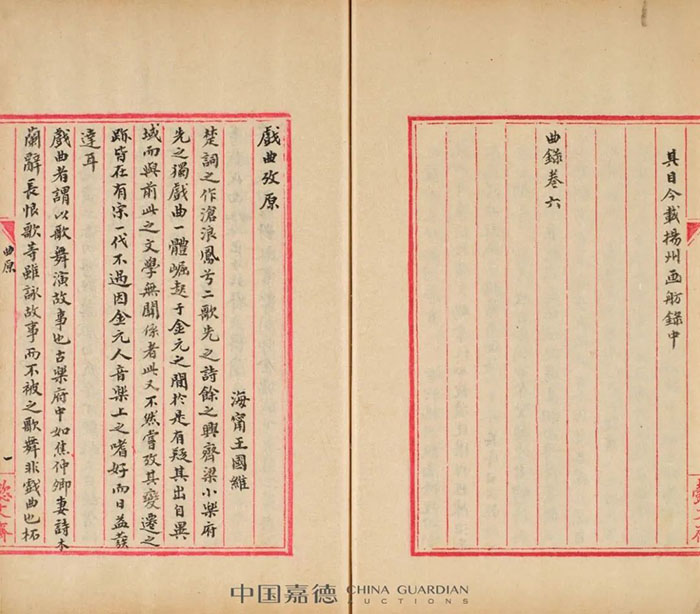

王国维一生颠沛流离,五十而殒,可谓英年早逝。其文献手迹已多难寻觅,仅有零种存于国家图书馆、上海图书馆等个别学术机构,民间鲜有一见者。今季嘉德此部手稿汇集先生三种词曲著作,分别为《词录》一卷、《曲录》六卷、《戏曲考原》一卷,内容极为完整。几经离乱手稿能完好保存至今,实为万幸。

中山大学中国语言文学系教授 彭玉平:

《词录》有八九十年消失在学术界之外,在关于王国维著作的统计中,有的提到王这本书,有的没提,有的提到也不知道入藏在何处。这书影印出版后,我当即买下,王国维的新文献一定是有价值的。我反复阅读之后,觉得可以从下面几个方面介入研究:

第一,它受《宋金元词集见存卷目》影响。他写这个《词录》的直接动机就是要丰富、完善、提升吴昌绶的《宋金元词集见存卷目》。

第二,在体例上他参考了朱彝尊的《经义考》。这些在序例中都有说明。

第三,《词录》写于《唐五代二十一家词辑》之后,写于《人间词话》之前。所以《词录》在《唐五代二十一家词辑》与词学理论表述之间它有一个过渡的作用。所以这个《词录》跟《唐五代二十一家词辑》什么关系?它如何在《人间词话》里面留下痕迹和烙印?这就是第三个文章的思路。

王国维写的每一篇文章的选题,要么别人没写过,要么对学术史有推进。像王国维这样的大家,如果研究者不沉下去五年以上,你几乎没有办法写出让自己满意,在学术史能留下痕迹的文章。我从2003年开始读王国维到现在正好20年,他始终在我的生活里、学术里,没有片刻离开过。

从词学和文献学的角度来说,王国维对词学是有一个比较宏阔的计划,词学也不是他当时研究的一个重点,他的目的是要写一本《文学通论》。我最初在读清华出的《王国维未刊来往书信》中读到他给吴昌绶的信,里面专门说到这一志向。我们现在就明白1906年写《文学小言》,然后来做《唐五代二十一家词辑》然后来编《词录》,然后来编《曲录》,撰《戏曲考原》《宋元戏曲史》等,这些都是他编《文学通论》的前期工作。这本书最终没有写成,但他曾经有过这么一个情怀。

王国维确确实实是难得一遇的人物,他一旦进入一个领域,不需要多长时间,就能行走到这个领域的最前沿。这本《词录》在当时的词学文献学或者是词学的目录学中贡献很大。他里面主要作一些版本说明,也偶尔会有引用前人的话,有时也有一些说明性的话。你把这个引用和《人间词话》对应的话,他们中间是有关系的,所以这个《词录》是介于《唐五代二十一家词辑》与《人间词话》之间,带有一定桥梁性的意义。其实《人间词话》里面还在继续考订词学的版本问题的,《词录》言而未尽的内容,在《人间词话》忍不住还要表述,王国维的著作之间往往有这种“互见”并丰富和提升的关系。

华东师范大学中国语言文学系教授 朱惠国:

稿本有重要的文献价值,刚才彭教授也说了,做研究,看不看稿本还是不一样的。这个《词录》的稿本我粗粗看了一下,觉得还是比较重要的。《词录》收录了很多词集,这些词集很可能与他后来写的《人间词话》有点关系,是其文献来源之一。另外,王国维看到的这些词集,来源和去处也值得关注。中国传统的学者在看书的时候往往会随手做一些批注,如果能够找到这些书,书上又有批注的话,恐怕会有一些新的发现。这对王国维的研究可以提供一些新的线索与思路。

王国维的研究,尤其是《人间词话》的研究已经有很多高质量成果,但我觉得还是有进一步深入的空间。比如王国维词学观是如何形成的,他的境界说受到哪些影响?这些都可以进一步讨论。另外,王国维的词学观点也是发展变化的。现在大家都知道从《人间词话》到《清真先生遗事》,他对周邦彦的评价有变化。其实深入看一下,他的变化不仅表现在对周邦彦的具体评价上,还表现在对词的认识以及研究词的思路上。词是一种文学样式,但最初是音乐文学,是诗和音乐结合的综合艺术;如果不能从这一点去看待词,就难以理解词史上的一些现象,也难以准确把握词的体性特点。王国维在《人间词话》中虽然也谈到周邦彦创调之才多,但更在意其创意之才少,主要还是从文学的层面看问题。到了《清真先生遗事》,他说:“读先生之词,于文字之外,须更味其音律。”这就从文学层面深入到了声律的层面,更加接近词作为倚声之学的本质。所以在清末民初的词学语境下,他的《清真先生遗事》更容易被接受。王国维的这种变化,值得我们去进一步研究。

华东师范大学古籍研究所教授 丁小明:

王国维这份手稿跟我们华东师范大学渊源是很深的。我们今天在王元化学馆举办这场观堂手稿研讨会,王元化先生与观堂多少也是有一些因缘关系的,一者元化先生的室名清园,主要是为了纪念他童年都在清华南院12号度过的时光,1920年代清华国学四导师除梁启超外均居此处,其中1号为赵元任,2号为陈寅恪,17号为王国维。王元化晚年经常回忆儿时在清华园度过的美好时光,这与一般学者只能通过经典文献感悟大师不同,他是能够直接触摸到的,就是那个每天在他放学回家路上经常看到的一拖着一条长长的辫子在南园散步的王国维,清华园对他的影响已经浸入血肉,到晚年特别信奉陈寅恪评价“独立之精神,自由之思想”王国维的那句话,所以他的清园的室号中某种程度也是包含了对王国维其人其学的敬仰与推崇。大家可以去翻翻最新一版的《王国维全集》,王元化先生正是《王国维先生全集》编委会主任,而且《王国维全集》第一册也就是有编委会那一册的彩图的最后一张就是我们今天大家所研讨的《词录》的书影,这是一重缘分。

作为本次活动的主办方的华东师范大学古籍研究所即将迎来不惑之年的生日,而我们本次所庆的一个中心议题就是著名版本目录学家周子美先生逝世25年纪念座谈会(周老是敝所的人瑞,典型的世纪老人,寿长103岁),周子美先生跟我们今天研讨的观堂先生的手稿又有什么关系呢,还是有一点点,那就是他是罗振常先生的东床,而《词录》这部书后来观堂送给了罗振常,而周子美先生还曾提到为什么王国维要将词录送给罗振常,是因为罗振常也好词,而且因为开书店的原故,见识更广,极有可能会补其不逮。所以周子美先生不但知道他泰山大人有这部书,而且还极有可能多次上手过这部书。所以睹物思人,看到这部书不能不让人想起周子美先生。这是第二重缘分。

再者,2018年我策划“雪堂雅集”展的时候,《词录》和《曲录》手稿是在展览里面的。我本来以为今天是《词录》和《曲录》第二次来华师大,但刚听徐老师所讲,它其实是三进华师大了。2018年“雪堂雅集”展时,我亲记得展览第一天的晚上,宾朋散去,我跟朋友再次来到展厅,我们当时不约而同的从展柜取出《词录》与《曲录》的稿本,细细品赏,当时我还发了朋友圈,“客散酒醒深夜后,更持残烛赏名书”,这是借用李商隐的诗句。此景此情,如在昨日,历历在目。而今时隔五年,又是在华东师大,在周子美先生的廿五周年的纪念会之前,在以观堂先生为师的王元化纪念馆里,我们重又相逢,有一句话怎么说的:所有的重逢,都是上天的安排。此时此刻,我当然相信这句话。

我最后再说一点,我主要关注的是罗振玉的研究。王国维以不寻常的方式结束自己以后,他的这个名声会越来越大,远远超过了罗振玉,学界也好,社会也好。但有一个公认我们必须要承认的,没有罗就没有王这一点,研究王国维没有办法离开罗振玉。包括之前梁帅兄说了,《词录》和《曲录》的过程里面,有不少材料都是罗振玉的,王国维因此能够迅速推进自己的学术研究。由《词录》《曲录》到《人间词话》和《宋元戏曲考》这个路径,学术研究的方法,不管你多大的天才,我们这里公认的王国维的天才无与伦比,每个领域迅速进入就会在最前列,最少是排前三的,为什么这么快呢?学术和天分是一者,但是有一者是不要忘记,你看他这个学术研究路径,每一步都是一步一个脚印非常踏实做这个工作,没有前期的文献梳理跟系统整理,他到不了《人间词话》,到不了《宋元戏曲考》,也到不了他的后期的种种经史考证,包括他创立范式、石破天惊殷商史系列研究,我觉得作为学术研究基本途径即由文献着力,要沉潜其中、厚积而出的这一途径我们谁都没有办法逾越。对我个人来说,我评价一个学者,如果说他没有对文献深入的梳理跟系统的整理,全面的研究,或者说有一个呈现的过程,一下子平地起高楼的横空出世的话,我对他的学术成果是怀疑的,这是我的一个态度。

再者,我们今天的启示,我们学术研究都有一个话题,我也会告诉学生,你的研究要“预流”,因为从陈寅恪开始他们就觉得我们近代学术的一个大的方向你要“预流”,杨联陞也说好“做学术像做生意一样,不懂行情肯定失败”,这个行情是什么?其实就是指当下的学术主流,但是观堂先生的《人间词话》也给我们一个启示,《人间词话》不是预流的,比如以朱祖谋为核心的推崇梦窗词的宋词路数是当时词坛的主流,而观堂先生的《人间词话》恰恰反对这一主流的。我想可能也因为这一倾向,《人间词话》从成书到一九二几年出整理版,这个过程里面其实反响很少的。但后来这本书变成了文学研究跟学术经典里面大家必读书目了,这一现象又告诉我们什么呢?我想应当是学术上未必是预流的才是最好的,也许我们平常的研究你要预流,是要知道行情的,但是也有人是逆流的,是边缘的,我觉得王国维至少在《人间词话》面世后近二十年时间是这样一种状态。还有查过报刊,王国维去世以后很少有报道,这说明当时观堂在社会上影响并不大,《申报》上只有两行报道。所以我们反过来看当时的学术史就会看到很多不一样的东西,也就是说你现在热闹未必身后真正能让人记住,你生前寂寞的孤独的的也许会后世成为大家公认的经典,这也就是所谓的“时名”与“史名”的关系,尽管这些后见之明的道理其实大家都知道,也不必我在此再加赘说,权当我个人的一点粗浅感想向大家作一汇报。当然,关于我们今天探讨的《词录》《曲录》《戏曲考原》手稿的定位,我完全认同拓晓堂先生所说的,绝对是民间所藏第一观堂稿本了。

中国嘉德国际拍卖有限公司顾问 拓晓堂:

这些年所见的学人手稿,重要的如陈寅恪、梁启超、赵元任的手稿,四大家还有一个就是王国维先生。王国维先生的这部手稿,是所见文物和文献价值来讲,可称第一。因为陈寅恪先生的手稿里面没有这样的注目和这么全的东西;赵元任的在伯克利东方图书馆,外人不可得见;梁启超更是一堆剩余之物。梁启超去世之后,他的所有正经手稿全部在国图。梁启超曾是北平图书馆长(是国图的前身),最后肯定要把他重要的东西包括手稿,碑帖捐赠给国图。

国图所藏,除了《人间词话》,没有与此本能比肩的东西。民间所藏王国维这部《曲录》手稿,没有其他这么重的东西了。从学术地位上来讲,前有吴昌绶,后面有朱希祖,赵万里,都在此下功夫。赵万里先生对《曲录》用功非常深,他和朱希组一样,都想作些补遗。国图里面还有很多文献资料,毕竟观堂先生没在京师图书馆,跟赵先生不一样,赵先生是坐拥国图,所以他很有心思做这个工作。为此他曾花了大量的心血来做此书的补遗的工作。

从学术上看,到了民国时期,鲁迅先生、郑振铎先生提倡俗文学以后,整个戏曲、小说这些东西为之发达,可以讲是与王观堂先生这一著作是开篇之作有直接的联系。因而,从学术地位上看此稿本也是第一流的。

最后,国图所藏是国家的拥有,嘉德所见是市场的拥有。今天我们探讨的这件手稿,作为与《人间词话》,可称王国维在文学史上的并蒂莲,真的是两个最重要的东西。一个在国图,一个是民间。如将《人间词话》看成是国家藏的王国维先生最重要、最好的一个稿本的话,那么民间第一所见所藏,就是这部《词录》《曲录》手稿了。它要称第二谁敢说第一?无论从文物价值和学术价值,我觉得这一部著作今天再次出现,应该给它一个最准确的文物文献定位。这样才能不虚观堂先生的这部著作,不虚此物神物护持。值得收藏、出版。